Недооцененный русский полководец Борис Шереметев

Б. П. Шереметев на портрете Т. Шевченко

Бориса Петровича Шереметева, безусловно, можно назвать одним из самых недооцененных российских полководцев. С одной стороны, его имя постоянно упоминается при рассказах о Северной войне. Но с другой, он неизменно оказывается в тени Петра I, которому традиционно приписывают все заслуги Шереметева и почти все его победы. Так, единственные успехи в ходе Первого Азовского похода связаны с действиями корпуса Шереметева. Но самый яркий пример – знаменитая Полтавская битва, победителем в которой все дружно называют Петра I. Однако, на самом деле, Петр тогда командовал одной из дивизий второй линии, а главнокомандующим был именно Шереметев.

Человеком Борис Петрович был весьма незаурядным и выделялся среди других чувством собственного достоинства и свободомыслием. В этом он пример брал с отца — Петра Васильевича Шереметева Большого, который еще при Алексее Михайловиче начал носить иноземную (польскую) одежду и брить бороду.

Борис Петрович Шереметев не стремился угождать Петру I и даже прямо отказывался выполнять требования из тех, что не имели отношения к военным и государственным делам. Он уклонился от участия в противостоянии Петра I с его сестрой Софьей, а позже категорически отказался участвовать в суде над царевичем Алексеем. Единственный из придворных Петра I никогда не осушал «кубок большого орла», а также игнорировал приглашения на заседания «Всешутейшего, всепьянейшего и сумасброднейшего собора».

Но деловые качества Бориса Шереметева были столь высоки, что царь предпочитал принимать его таким, каков он есть, и не обострять отношений. А вот многие ближайшие соратники Петра героя статьи терпеть не могли, и английский посол Чарльз Уитворт доносил в Лондон, что Меншиков — «лютый враг фельдмаршала Шереметева». Но зато, по словам того же Уитворта, «его чрезвычайно любят солдаты и почти обожает народ». Он же дает ему такую характеристику:

А Пётр I называл Шереметева «своим» Баярдом и Тюренном.

Аравицкий В. Портрет Бориса Петровича Шереметева в русском платье

О Борисе Петровиче Шереметеве мы и поговорим в этой статье.

Происхождение и молодость великого полководца

Боярский род Шереметевых вел происхождение от пресловутого Андрея Кобылы, который якобы приехал в Москву «из прусской земли». В «Гербовнике» 1797 года, написанном на основе «Бархатной книги» (составлена в XVII веке), он называется потомком четвертого сына прусского короля Вейдевута. Некий князь Гланда Камбила будто бы «выехал с сыном своим и со множеством подданных в Россию к великому князю Александру Невскому и во Святом крещении получил имя Иоанн. Сын его, Андрей Иванович, прозванный Кобыла, служил у московского князя Симеона Ивановича Гордого».

Потомками Андрея Кобылы считали себя не только Шереметевы, но также Романовы, Колычевы, Яковлевы, Неплюевы, Сухово-Кобылины. Иностранное происхождение почему-то считалось очень почетным среди русских бояр, однако в эту легенду не верил уже Август Шлецер, работавший в России в XVIII веке. Многие современные исследователи считают, что Андрей Кобыла прибыл в Москву не из Пруссии, а из Новгорода, где его семья, вероятно, жила на «прусском конце». Другие, например А. Кузьмин, полагали, что Андрей Кобыла имел костромское происхождение.

Отцом героя статьи был Пётр Васильевич Шереметев Большой – заслуженный полководец, который в разные годы был воеводой в Великом Новгороде и Тобольске, 15 мая 1682 года вёл в Кремле переговоры с восставшими стрельцами, затем некоторое время «ведал» Москвой. На момент рождения старшего сына Бориса (1652 г.) он находился на должности киевского воеводы. Одним из его подчинённых тогда был шотландец на русской службе генерал П. Гордон, которого он на время отсутствия всегда просил «приглядывать» за своими детьми. Учился герой статьи в Киево-Могилянской академии. В 1665 году в возрасте 13 лет Борис получил придворную должность комнатного стольника. В 1669 году женился на Евдокии Алексеевне Чириковой, которая родила ему трёх детей. Она умерла в 1703 году, и на протяжении 10 лет Борис Петрович оставался вдовцом.

Начало военной службы

Лишь при царе Федоре Алексеевиче Б. П. Шереметев начал привлекаться к военной службе – вначале в армии своего отца. В 29 лет (в 1681 г.) уже был воеводой и тамбовским наместником, воевал против крымских татар, в 1682 году стал боярином. В 1686 г. участвовал в переговорах о заключении «Вечного мира» с Польской Речью Посполитой, затем возглавил делегацию, направленную в Варшаву для ратификации этого договора. В 1688 г. принял участие в плохо подготовленном и неудачном походе на Крым, в котором армия князя В. В. Голицына (фаворит правительницы Софьи) дошла до Перекопа, но повернула обратно.

В 1692 году мы видим Шереметева воеводой в Белгороде и Севске. Наконец, в 1695 году, во время Первого Азовского похода Петра I, он успешно командует отдельным отрядом, который захватил три турецкие крепости – Кызы-Кермень, Эски-Таван и Аслан-Кермен. Это, кстати, были единственные победы той боевой кампании.

Путешествие по Европе

В 1697—1699 гг. Шереметев отправился с дипломатической миссией в ряд европейских стран, посетил Польшу, Австрию, Италию, Мальту, где (будучи православным!) стал рыцарем католического Ордена Святого Иоанна Иерусалимского.

Приём посольства Шереметева на Мальте, 1698 г.

В Вене он встречался с императором Леопольдом I и его сыном Иосифом, в Риме – с папой Иннокентием XII, во Флоренции – с Козимо III Медичи. А вот в Польше было неспокойно, и через некоторые области ему пришлось двигаться, переодевшись ротмистром. Однако в Кракове он был принят Августом II – будущим союзником Петра I в Северной войне. Возвратившись в Россию, к Петру I Шереметев явился в немецком камзоле, что очень обрадовало царя и шокировало многих его приближенных.

Начало Северной войны

В 1845 году в Архангельской губернии была записана народная песня с такими строками:

Князь Борис Петрович Шереметев,

Поход держит во Шведскую землю,

Наперёд казаков рассылает».

Однако начало той войны было совсем не радужным.

30 августа 1700 г. (по григорианскому календарю) в Москве был устроен праздник по случаю заключения мира с Турцией и приобретения Азова, на котором сожгли «преизрядный фейерверк». На следующий день Петр I объявил войну Швеции. Между тем в русской армии в 1700 году лишь 4 полка из 33 были организованы по европейским образцам: Семеновский и Преображенский гвардейские, Лефортовский и Бутырский (гораздо меньше, чем в ходившей на Крым армии Голицына). По свидетельству саксонского генерала Лангена, солдаты четырех вышеперечисленных полков по вооружению и выучке не уступали немецким.

А вот о других полках секретарь австрийского посольства Корб отозвался как о «сброде самых дрянных солдат, набранном из беднейшей черни». С ним согласен и Ф. А. Головин (адмирал с 1699 г., генерал-фельдмаршал с 1700 г.), который утверждал, что они «за мушкет взяться не умели». Движение к Нарве было плохо организовано, не хватало лошадей и подвод, обозы с продовольствием и боеприпасами отстали, солдаты голодали. Неудивительно, что в первом же сражении с шведами российская армия была наголову разгромлена войском Карла XII.

А. Коцебу. Сражение под Нарвой

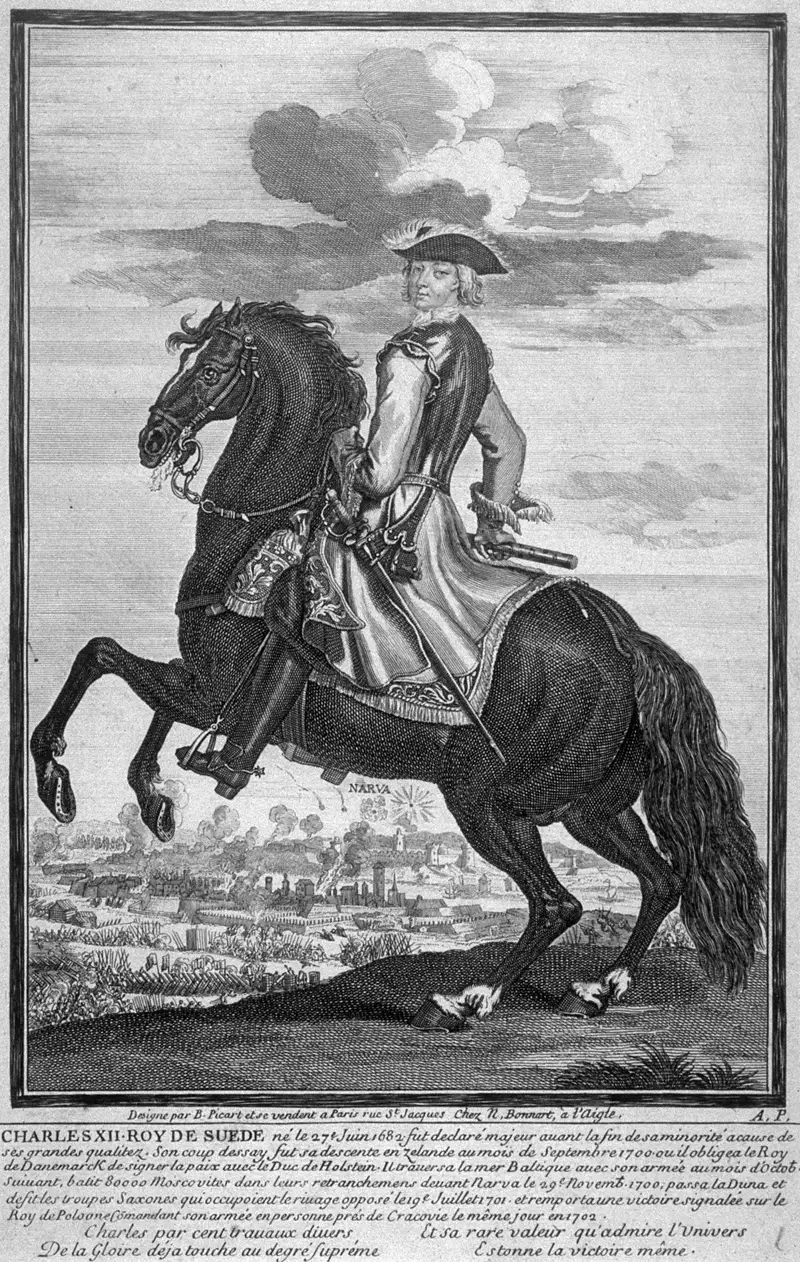

Карл XII у Нарвы. Гравюра Бернарда Пикарта

Но перед сражением у Нарвы Шереметев во главе пятитысячного отряда дворянской конницы был отправлен к Ревелю и Пернову (Пярну), где столкнулся с разведывательными шведскими отрядами и разбил их, но потом, опасаясь окружения, отступил к Нарве. Пётр I обвинил его в трусости и приказал снова идти вперед. В результате отряд Шереметева был атакован основными силами шведов, но, хоть и с большими потерями, он всё же вывел своих кавалеристов к Нарве.

К этому времени Петр, видимо, засомневался в возможности победы и потому, оставив армию, отправился в Новгород. А шведы, с ходу атаковав русские позиции, быстро прорвали центр русских позиций – и началась постыдная паника, во время которой солдаты убивали иностранных офицеров, а мост через реку рухнул, не выдержав тяжести сотен бегущих людей.

Однако на правом фланге продолжали сражаться Преображенский, Семёновский и Лефортовский полки, к которым примкнули солдаты дивизии Головина. А на левом устояла вставшая в каре дивизия Адама Вейде. Под Карлом XII была убита лошадь, погиб генерал-майор Юхан Риббинг, ранения получили генералы Рëншильд и Майдель. Однако русские части на флангах действовали изолированно, и их командиры не знали, что сражаются не одни.

В результате генералы Я. Долгоруков, И. Бутурлин и А. Головин прекратили бой, передав за право беспрепятственного отступления 184 артиллерийских орудия. Только после этого прекратил сопротивление Адам Вейде. Шведы, кстати, нарушили договор: свободно пропустили они лишь солдат гвардейских полков, остальные были разоружены и ограблены, не были отпущены генералы и офицеры высших рангов (в плену оказались 10 генералов и около 70 офицеров). Русская армия потеряла около 6 тысяч солдат (а вместе с больными и ранеными из строя выбыло до 12 тысяч), шведская – 3 тысячи человек.

Остатки войска спас именно Б. Шереметев, который сумел собрать бежавших солдат и привести их к Новгороду. Пётр I встретил его словами:

Уже через 2 недели после Нарвского сражения Шереметев атаковал (хоть и не слишком успешно) один из отрядов генерала Шлиппенбаха.

Первые победы над шведами

В июне 1701 года Шереметеву было поручено организовать охрану Пскова и Великого Новгорода и наблюдение за шведскими войсками в Ливонии и Лифляндии. В июле Бахметев во главе саратовских, самарских и уфимских стрельцов, яицких казаков и астраханских татар (всего 1973 человека) разбил несколько небольших шведских отрядов.

В сентябре против шведов удачно действовали более крупные отряды Михаила Шереметева (сын героя статьи, участник Крымских походов 1687 и 1689 гг.), Карсакова и Айгустова. Именно отряд Михаила Шереметева (численностью 11 042 человека) у Ряпиной мызы одержал первую победу в серьезном бою против шведов, в плен были взяты 80 человек, в том числе два офицера – майор и поручик. Трофеями стали 2 пушки, 104 фузеи, 37 пар пистолетов, 65 шпаг, 14 карабинов, 3 драгунских знамени. Действия Карсакова и Айгустова также были удачными, кроме того, шведов беспокоили татары и яицкие казаки.

Между тем Карл XII 8 (19) июля 1701 года, переправившись через Западную Двину, разгромил саксонские войска А. Штейнау, после чего шведы полностью овладели Курляндией.

Первую крупную победу русская армия одержала 29 декабря 1701 года (9 января 1702 г.) у деревни Эрестфер. Войска Шлиппенбаха вначале отбросили кавалеристов Бориса Шереметева, но затем подошли пехотные части, и шведы вынуждены были отступить, бросив обоз и оставив русским 6 артиллерийских орудий и 16 знамен. Помимо прочих, в плен попали полковник Ливен и майор Нолькен. Узнав об этой победе, Петр I сказал:

М. Греков. «Атака шведов ярославскими драгунами у деревни Эрестфер 29 декабря 1701 года». Картина 1914 г.

Именно после этого сражения Б. Шереметев получил звание генерал-фельдмаршала, а также орден Святого Андрея Первозванного.

Офицеры были награждены золотыми монетами: полковники получили 10, подполковники и майоры – 8, капитаны – 3, поручики – 2, прапорщики – 1. Рядовым и унтер-офицерам выдали по рублю и ковш вина.

Боевая кампания русской армии 1702-1703 гг.

19 апреля (1 мая) 1702 г. Карл XII одержал очередную победу над саксонцами при Пултуске. Однако в Прибалтике шведы терпели поражения. В июле того же года они были разбиты у Гумоловой мызы, в плен попали 308 солдат и офицеров (в том числе 2 майора), а также было захвачено 21 шведское знамя. После этого были разорены владения шведского главнокомандующего – Вольмара Антона фон Шлипенбаха. В Лифляндии армией Шереметева были захвачены 8 городов.

27 августа 1702 года 30 русских карбасов успешно атаковали на Ладожском озере 8 крупных шведских морских кораблей: два из них были сожжены, одно потоплено, еще два захвачены.

Также в августе перед армией Шереметева капитулировал шведский гарнизон небольшой крепости у мызы Менза: в плен попали 159 человек, в том числе подполковник и 4 капитана. После этого были разорены окрестности Вольмара и осажден Мариенбург. Уже после того, как было достигнуто соглашение о капитуляции Мариенбурга, оставшийся безымянным шведский артиллерийский прапорщик во главе нескольких солдат взорвал цейхгауз: были уничтожены полторы тысячи пудов провианта, в городе погибло много мирных жителей. Разгневанный Шереметев приказал разрушить все башни и бастионы крепости. Помимо прочих трофеев, были захвачены 22 пушки, 880 фузей и 54 шпаги.

Кстати, именно в Мариенбурге жила семья пастора Глюка, в которой воспитывалась Марта Скавронская, незадолго до того вышедшая замуж за шведского драгуна. После того как этой девицей немного «попользовались» русские солдаты, ее взял к себе в качестве наложницы Шереметев (но, по другим данным, генерал Боур), а затем она перешла к Меншикову. У него эту сомнительную девицу увидел Петр, который некоторое время лишь периодически пользовался её «услугами» (и даже честно их оплачивал), однако затем забрал от фаворита и переправил её в Преображенское, где находилась усадьба его сестры Натальи. В 1707 или 1708 году Марта была обращена в православие (крестным отцом стал царевич Алексей), в 1711 году она тайно венчалась с Петром, а в 1712 г. – уже официально. В декабре 1721 г. Екатерина была провозглашена императрицей, в мае 1724 года – коронована.

Но вернемся в 1702 год и увидим, что осенью русскими войсками была захвачена крепость Нотебург (Орешек) – будущий Шлиссельбург.

А в феврале или марте 1703 года возвращавшийся из Москвы к армии Борис Петрович Шереметев близ Твери едва не был убит каким-то пьяным иностранным матросом – из тех, что набирались за границей для службы в создававшемся флоте. Обоз этих бравых моряков, двигавшийся от Воронежа (где шло строительство кораблей) к Балтийскому морю, перегородил дорогу карете фельдмаршала, возница и денщик были избиты, а один из иноземцев приставил к груди героя статьи пистолет и выстрелил. К счастью, пистолет оказался заряжен не пулей, а пыжом. Шереметев писал царю:

К счастью, тогда всё обошлось, и 23 апреля (4 мая) 1703 г. Борис Петрович Шереметев двинул свои войска к Ниеншанцу – крепость пала и была переименована в Шлотбург. В его армии тогда в звании солдата бомбардирской роты находился наследник престола – царевич Алексей. Обратите внимание: Алексей впервые принимает участие в войне в возрасте 12 лет, а его отец Петр – лишь в 23 года.

7 (18) мая у нее при участии Петра I и Меншикова были захвачены два шведских корабля – 10-пушечный бот «Гедан» и 8-пушечная шнява «Астрильд» («Звезда»). Отряд генерал-майора Н. Вердена 14 (25) мая взял крепость Ям (сейчас – Кингисепп), через 13 дней армия Б. Шереметева захватила Копорье. А 16 (27 мая) 1703 года был заложен город Санкт-Петербург.

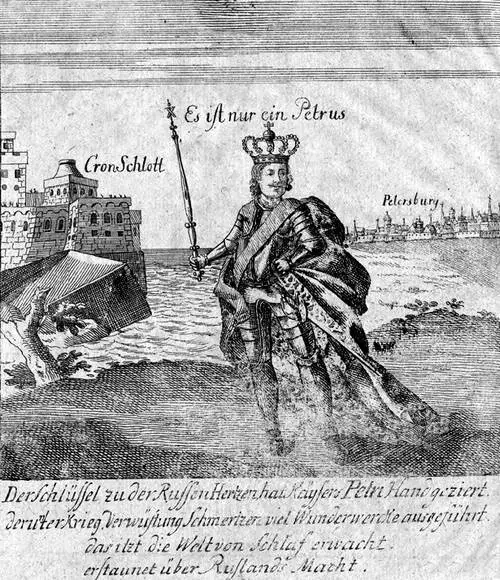

Петр I на фоне Петербурга и Кронштадта

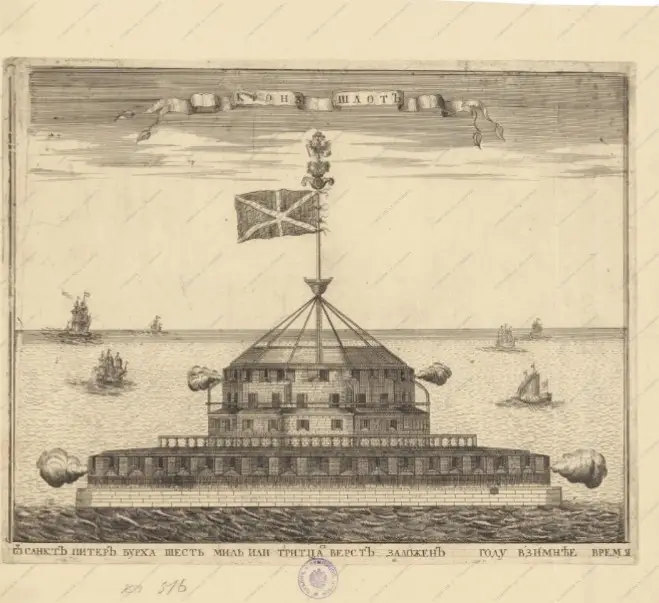

Для его защиты в январе 1704 года началось строительство форта Кроншлот (первоначально – Кроншлосс).

Форт Кроншлот отражает атаку шведов, гравюра начала XVIII века из «Книги Марсовой»

В июле 1703 г. на берегу реки Сестра у деревни Йоутселькя русские войска под командованием Петра I разбили шведские части, пытавшиеся вернуть контроль над устьем Невы. А Шереметев 22 августа (2 сентября) от Яма пошел к Пскову – через Лифляндию и Эстляндию. Шлипенбах, не решившись вступить с ним в бой, отступал, сжигая за собой мосты и разоряя окрестности. В Польше Август II продолжал терпеть поражения, и 3 (14) октября 1703 г. после 5-месячной осады шведам сдалась крепость Торн (Торунь).

В следующей статье мы продолжим рассказ о Борисе Петровиче Шереметеве и его участии в Северной войне.

Информация