Восьмой сталинский удар

Тяжелые самоходные артиллерийские установки САУ СУ-152 одной из частей 2-го Прибалтийского фронта преодолевают вброд водную преграду

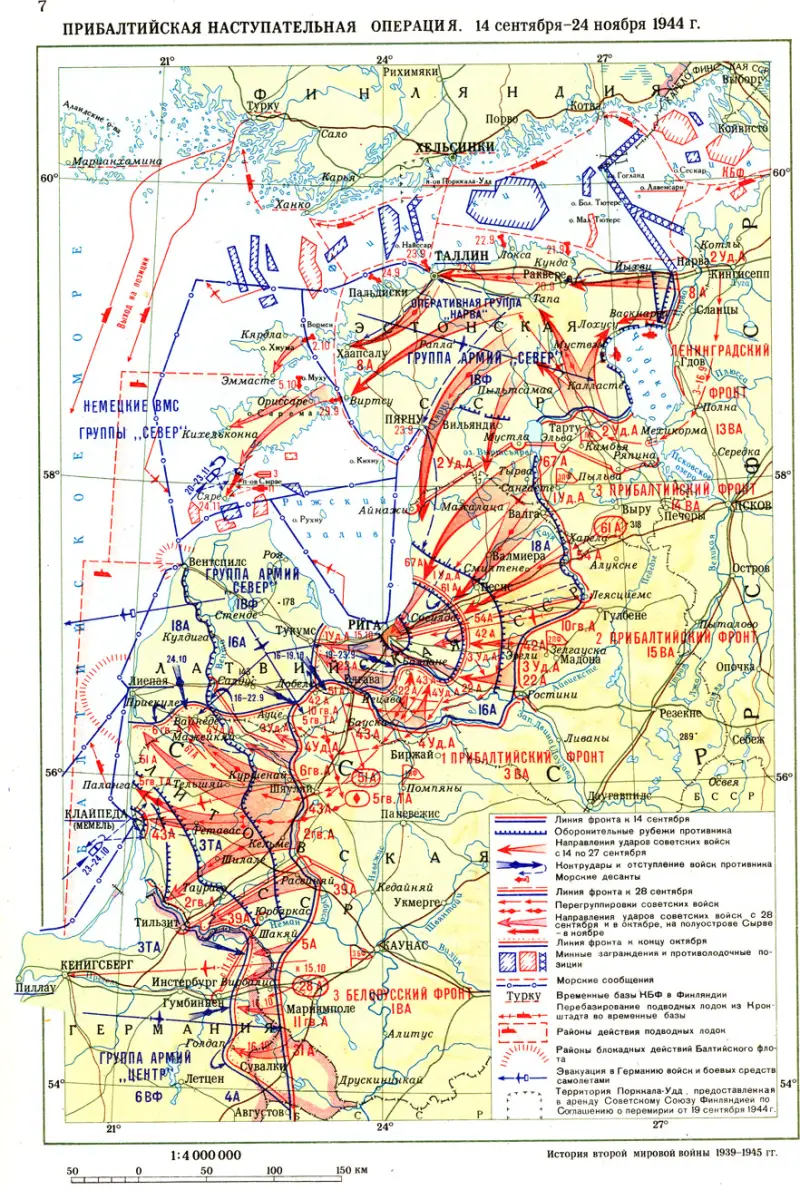

Общая ситуация

В период летней кампании 1944 г. гитлеровцы вынуждены были оставить более половины территории советской Прибалтики. Необходимо было полностью освободить Прибалтику, Эстонскую, Латвийскую и Литовскую советские республики. Создать на северном крыле фронта условия для дальнейшего наступления на запад.

Германская Ставка прилагала все усилия, чтобы удержать за собой этот стратегический регион как базу для ВВС и ВМС. Прибалтика была связующим звеном со Скандинавией, откуда немцы черпали стратегические ресурсы. Прибалтика прикрывала коренные земли рейха – Восточную Пруссию. Поэтому фюрер не желал отводить группу армий «Север» из Прибалтики в Восточную Пруссию, как предлагали немецкие командующие. Гитлер требовал стоять насмерть, чтобы продлить войну, надеясь на геополитические изменения в мире. Он считал, что союзники рано или поздно поссорятся, и нацистская Германия получит шанс уцелеть.

Советская Ставка решила разгромить германскую группу армий «Север». Решение этой задачи возлагалось на войска четырёх фронтов: Ленинградского, 1-го, 2-го и 3-го Прибалтийских. Это была крупная стратегическая операция, которая разворачивалась на 1000-километровом фронте.

Советская тяжелая самоходно-артиллерийская установка СУ-152 выдвигается на новую позицию. 2-й Прибалтийский фронт, 1944 год

Силы сторон

Немецкая группа армий «Север» под командованием Ф. Шёрнера объединяла оперативную группу «Нарва», 16-ю и 18-ю полевые и 3-ю танковую армии. К началу сентября 1944 г. она насчитывала около 730 тыс. человек, более 1200 танков и самоходок, 7 тыс. орудий и минометов и до 400 самолетов.

Немцы имели довольно крупную, хорошо вооруженную группировку войск, которая опиралась на глубокую эшелонированную оборону. Имелась хорошо развитая дорожная сеть, которая позволяла активно маневрировать силами и средствами по внутренним коммуникациям. По морю шло снабжение.

Звено штурмовиков Ил-2 6-го ГвШАП во время боевого вылета

Четыре советских фронта и Балтийский флот насчитывали свыше 1,5 млн человек, около 17,5 тыс. орудий и минометов, более 3 тыс. танков и САУ, более 2600 самолетов. Плюс авиация дальнего действия и морская авиация.

14 сентября 1944 г. в наступление перешли Прибалтийские фронты, 17 сентября – Ленинградский фронт. Общее руководство их действиями осуществлял представитель Ставки маршал Василевский.

Освобождение Эстонии

Наибольших успехов достиг 1-й Прибалтийский фронт Баграмяна. Его ударная группировка – часть сил 4-й ударной и 43-й армии, наступая на правом крыле фронта из района Бауски, за три дня продвинулись на 50 км. Танкисты 3-го гвардейского мехкорпуса и стрелки 42-й армии Белобородова прорвались к Балдоне и вышли к Даугаве.

До Риги оставалось 20 км. Возникла угроза рассечения фронта группы «Север», окружения и уничтожения значительной немецкой группировки. Германское командование усиливает своё рижское направление, наносит сильные контрудары. Также немцы эвакуируют группу «Нарва» из Эстонии, усиливая её соединениями рижское направление.

Немцы смогли избежать полного разгрома. Войска 2-го и 3-го Прибалтийских фронтов увязли в немецкой обороне (18-я армия), продвинулись незначительно и не смогли поддержать порыв 1-го ПФ.

Танк ИС-2 с десантом на борту движется по Рижскому шоссе. На обочине дороги разбитый и сгоревший грузовик Studebaker US6. Осень 1944 г.

Шёрнер, опасаясь окружения группы «Нарва» в Эстонии, попросил Ставку разрешить её отвод. Если раньше верховное командование категорически отметало подобные предложения, в этот раз разрешение дали. Войска из Эстонии отводили в район Риги, на заранее подготовленные рубежи. Гитлеровцы отводят войска из Эстонии, сокращая линию фронта на 300 км, уплотняя боевые порядки и избегая большого «котла».

Войска Ленинградского фронта под командованием маршала Говорова проворонили момент вывода вражеских дивизий. Наступление запоздало. Главный удар наносили из района Тарту, куда перебросили 2-ю ударную армию Федюнинского, и наступали на Таллин. Часть войск фронта при поддержке Балтфлота наступала на побережье на Пярну. Немцы действовали традиционно и весьма умело. Прикрываясь сильными арьергардами, разрушали коммуникации, минировали дороги, здания, важные объекты.

Колонна советских 152-мм гаубиц МЛ-20 в освобожденном Таллине

Гитлеровцы довольно успешно отвели войска на запад, часть эвакуировали морем из Таллина. Эвакуация проходила под ударами советской авиации, погибла часть транспортов. 22 сентября советские войска вошли в Таллин – столицу Эстонской ССР, 23-го – в Палдиски и Пярну. Пали последние военно-морские базы Германии на побережье Финского залива. Русский флот, уничтожив минные заграждения, начал действовать на просторах Балтики.

Соединившись с войсками 3-го Прибалтийского фронта, Ленинградский фронт принял участие в освобождении Латвии. Часть войск Говорова начала Моонзундскую операцию с целью освобождения Моонзундского архипелага. Большая часть островов была освобождена быстро: Вормси, Муху, Хийумаа и Сааремаа. Только на узком перешейке полуострова Сырве на острове Сааремаа немцам удалось задержать советское наступление на полтора месяца (до 23 ноября), сковав один стрелковый корпус.

Советские солдаты проверяют снаряжение перед десантом на Моонзундские острова. На бойцах надеты пояса-поплавки от плавательного костюма ПКТ. Сентябрь 1944 г.

Переброска советской тяжелой артиллерии на остров Сааремаа (Эзель) в Моонзундском архипелаге в октябре 1944 года на паромной переправе Виртсу-Куйвасту. На переднем плане советская 152-мм гаубица образца 1937 года (МЛ-20)

Мемельская операция

Тем временем войска Прибалтийских фронтов пытались прорваться к Риге. «В двадцатых числах сентября, — отмечал маршал Баграмян, — бои достигли наивысшего напряжения». В районе Добеле гитлеровцы смогли потеснить наши войска, 22 сентября красноармейцы заняли Балдоне. На следующий день, бросив в бой две дивизии, которые вывезли из Эстонии, немцы нанесли контрудары, но были отброшены.

Германское командование сосредоточило на рижском направлении свои основные резервы. В результате войска 2-го и 3-го ПФ смогли на востоке и северо-востоке потеснить противника. Но немцы заняли заранее подготовленные рубежи в 60 км северо-восточнее Риги. Командование группы армий «Север» сосредоточило на рижском плацдарме свои основные силы. Наступление Красной Армии застопорилось.

Советское танковое подразделение в лесном массиве на подступах к Риге. На фото танки ИС-2 и Т-34. Сентябрь 1944

Советская Ставка, верно оценив ситуацию, решила перенести главный удар 1-го ПФ и Рижского на клайпедское (мемельское) направление. Четыре армии и средства усиления перебрасывают с правого фланга фронта к центру, в район Шауляя, чтобы нанести концентрированный удар на запад, прорываясь к морю на участке от Лиепаи до Немана. Успех позволял отрезать группу армий «Север» от Восточной Пруссии.

5 октября 1944 г. войска 1-го Прибалтийского фронта перешли в наступление на Клайпеду-Мемель. Главный удар наносился силами 6-й гвардейской, 43-й и 5-й гвардейской танковой армий. На южном фланге наступала 2-я гвардейская армия. Немцы не ожидали этого удара, имея на этом участке в первой линии всего пять пехотных дивизий. А на участке 43-й армии (9 дивизий) была всего одна немецкая дивизия. Поэтому фронт был прорван уже в первый день операции. На второй день операции в прорыв вводят танковую армию Вольского, подвижные группы 6-й и 2-й гвардейских армий – 19-й и 1-й танковые корпуса. На направлении главного удара были подключены 4-я ударная и 51-я армии.

За два дня наступления советские войска прорвали оборону врага на всю тактическую глубину. Группа армий «Север» попала в критическое положение. Глубина прорыва к исходу четвертого дня достигла 60–90 км, а ширина – 200–260 км.

Немцы пытались контратаковать силами 3-й танковой армии, но без успеха. Особо упорное сопротивление гитлеровцы смогли организовать на тильзитском направлении. Здесь немцы попытались пробить коридор к группировке Шёрнера, нанеся удар из Восточной Пруссии, но были отброшены за Неман, к Тильзиту.

10 октября 5-я гвардейская танковая и 51-я армии генералов Вольского и Крейзера пробились к побережью у Паланги. Вслед за ними на широком фронте севернее и южнее Клайпеды вышли к морю и другие соединения фронта. Группа «Север» лишилась сухопутного коридора в Восточную Пруссию.

Борьба за саму Клайпеду, где были блокированы до трёх немецких дивизий под руководством штаба 40-го танкового корпуса, приняла затяжной характер и завершилась только в конце января 1945 г. Город был хорошо укреплен, имел четыре оборонительных рубежа, систему фортов. Город можно было взять с ходу, но советское командование совершило ошибку и этого не сделало. Войска были распылены на широком фронте, каждое соединение стремилось первым выйти к морю. В результате первый удар по Мемельскому укрепрайону нанесли лишь третью сил, которые были в этом районе.

Немецкие танки Pz.Kpfw. V «Пантера» в Мемеле. Декабрь 1944 г.

На Тильзитском направлении наши войска заняли северный берег Немана и вышли на границу Пруссии. Красная Армия освободила Литву.

Гитлеру предлагали дать группе армий «Север» приказ пробиваться основными силами в Восточную Пруссию. 9 октября к такому решению фюрера склонял Гудериан. Затем в Ставку прибыл начальник штаба группы армий «Север», но и он не смог добиться этого решения. Гитлер заявил, что рассчитывает на скорое изменение обстановки, после чего курляндская группировка будет необходима для контрнаступления с северного плацдарма. В результате группа армий «Север» осталась в Прибалтике.

Жительницы освобожденной Риги беседуют с офицерами РККА возле танка ИС-2

Освобождение Риги и Курляндский «котёл»

Развал южного крыла обороны вынудил командование группы армий «Север» в ночь на 6 октября начать отвод войск из района северо-восточнее Риги. Гитлеровцы эвакуировались на территорию Курляндского (Курземского) полуострова.

Советские войска преследовали противника и 12 октября завязали бой за Ригу. В результате трехдневных боев столица Латвии была освобождена. Освобождение Латвии было в основном завершено.

Группа армий «Север» понесла серьёзные потери: были разгромлены 26 и 3 дивизии уничтожены полностью. Германские войска потеряли свыше 200 тыс. человек, из них 33,5 тыс. пленными.

Советские воины 130-го Латышского Стрелкового Корпуса на улице Риги. 16 октября 1944 года

Однако немецкая группировка в Курляндии (16-я и 18-я полевые армии) обладала большими и вполне боеспособными силами: 33 дивизии (включая две танковые), крупная артиллерийская группа. Около 500 тыс. солдат и офицеров, большое количество оружия, техники и боеприпасов. Гитлеровцы удерживали побережье между Тукумсом и Лиепаей. Через порты Лиепая и Вентспилс осуществлялась коммуникация с Германией. Прорваться в Пруссию гитлеровцы уже не могли. Переброска морем требовала много времени и жертв, поэтому германская Ставка решила оставить группу «Север» на полуострове (с 25 января 1945 г. – группа армий «Курляндия»).

Гитлер считал, что эти войска свяжут значительные силы Красной Армии, ослабив её на центральном (берлинском) направлении. Поэтому фюрер отклонил все предложения по выводу войск из Прибалтики. Более того, в Курляндию морем перебрасывали маршевые пополнения. К тому же из-за нехватки транспортов для эвакуации такой большой группировки требовалось не менее полугода. В отличие от Сталинграда, имелась возможность через порты снабжать войска всем необходимым.

Ремонт немецкого танка Pz.Kpfw VI «Тигр» в курляндском лесу. Конец 1944 года

Поэтому генералу Шёрнеру поручили оборонять полуостров до последней крайности, отвлекая русские войска от самой Германии. Гитлеровцы постепенным и упорным трудом превратили полуостров в укрепленный район с многочисленными оборонительными рубежами и отсечными позициями. За одним рубежом на расстоянии 6–8 км возводился другой, и так до моря. Пересечённая, с большим количеством озёр и речек, лесов и болот местность помогла немцам подготовить крепкую оборону.

Ликвидация окруженной группировки была возложена на войска 1-го и 2-го Прибалтийских фронтов. Протяженность фронта сократилась до 250 км, что позволяло высвободить значительные силы советских войск. 3-й ПФ был расформирован, его управление вывели в резерв, войска передали в состав 1-го и 2-го ПФ, Ленинградского фронта.

Замаскированный немецкий танк Pz. Kpfw. IV Ausf. G из состава 5-й танковой дивизии вермахта около траншеи в Курляндском котле. Октябрь 1944

Местность была сложной: леса и болота. Немцы смогли за счёт сужения фронта создать плотную эшелонированную оборону. Дрались отчаянно. Советские фронты были ослаблены выделением значительных сил и средств другим фронтам, которые наступали на главном направлении. Из 1-го ПФ в резерв вывели 61-ю, 2-ю гвардейскую и 5-ю гвардейскую танковую армии, из 2-го ПФ – 3-ю ударную армию.

Немецкая группировка была изолирована в Курляндии, не могла принять участия в решающих сражениях в Германии, Венгрии и Австрии, которые решили исход войны. Только в начале 1945 г. 10 дивизий (включая 3-й танковый корпус СС) были вывезены по морю для обороны рейха.

Солдаты войск СС по пути на передовую в Курляндском котле. Ноябрь 1944

Советский танк Т-34-85, подбитый во время боев в Курляндском котле. Январь 1945 г.

В октябре гитлеровцы отбили два штурма. Успех советских войск был минимальным, тактическое продвижение. В декабре немцы отбили наступление на Лиепаю. При этом германские дивизии ещё и контратаковали, пытались вернуть ранее утраченные позиции, улучшить положение. В январе – феврале 1945 г. немецкие соединения отразили четвёртый и пятый удары, в марте – шестой удар. Гитлеровцы капитулировали только 10 мая 1945 г., когда стало известно о капитуляции Третьего рейха.

В итоге осенью 1944 г. Красная Армия освободила Эстонию, Литву и большую часть Латвии. Во всех прибалтийских республиках была восстановлена Советская власть. Противник лишился стратегического плацдарма, которым владел три года. Наша армия получила плацдарм для удара по Восточной Пруссии.

С выходом Красной Армии на широком фронте к Балтийскому морю, очищением Моонзундских островов Балтийский флот мог прикрывать со стороны Финского и Рижского заливов приморский фланг сухопутных войск. Возникла возможность активных действий наших ВМС на вражеских коммуникациях.

Подбитое в Курляндском котле немецкое штурмовое орудие StuG III

Колонна немецких военнопленных проходит мимо железнодорожного вокзала Риги

Информация