Какую роль в истории сыграла десятидюймовая труба

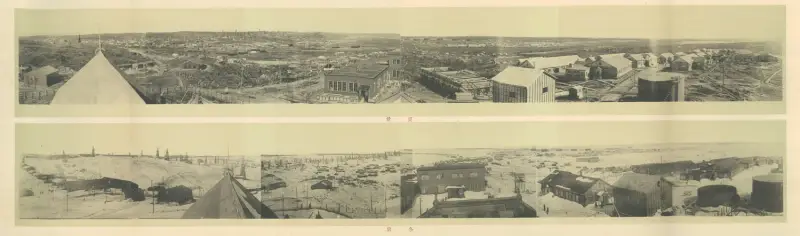

Панорама нефтепромыслов на Северном Сахалине

Какую роль в истории может сыграть десятидюймовая труба, да к тому же еще и не проложенная? В определенных условиях довольно значительную. Речь идет о попытке японцев построить нефтепровод на сахалинской нефтяной концессии, которая им не удалась.

Легко добыть — трудно вывести

Японские нефтяные концессии на Сахалине в межвоенные годы — это что-то вроде проверки на глубокое знание истории. Мол, если человек знает, что японцы добывали нефть в северной, советской части Сахалина, значит, причастен к неким таинствам истории, недоступным простым смертным.

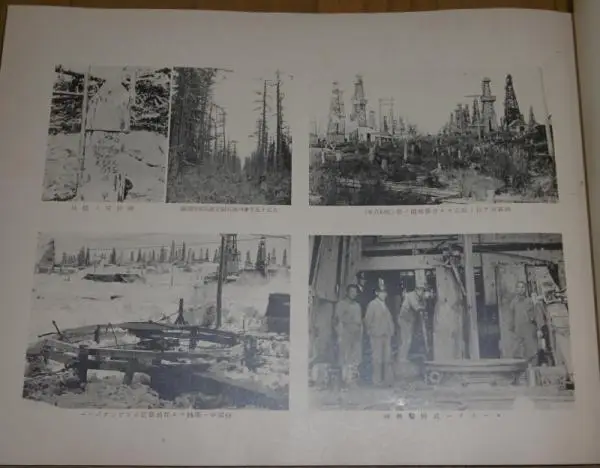

Однако, что касается технического оборудования этих японских нефтепромыслов на северном Сахалине, то найти конкретную информацию очень трудно. Кроме скважин, были еще внутрипромысловые нефтепроводы, емкости, узкоколейные железные дороги. В Охе даже действовал нефтеперерабатывающий завод. Что находилось, где и какой мощности — об этом трудно найти сведения даже в японских источниках, весьма щепетильных к точности информации.

Можно подумать, что автор окончательно впал в экономическое «заклепочничество». Однако же, это немаловажный вопрос вот в какой сфере. Почему так мало нефти добывалось японцами на Северном Сахалине?

Запасы нефти японцами исчислялись в 210 млн тонн, и это были, по существу, оценки после первоначальной разведки. Но даже в таком объеме сахалинская нефть могла удовлетворить потребности Японии в нефти. В замечательном труде «Сёва Когё Ши», в котором есть всё обо всём, указано, что в 6-м году Сёва (1931) Япония потребила всего 1,5 млн килолитров нефти, при этом собственное производство составило 331,5 тысяч килолитров, а ввоз — более 1 млн килолитров. Японцы, как уже говорилось в другой статье, делали большие запасы и в том же году имели 782 тысячи килолитров на складах. Потому потребление у них могло быть больше текущего потребления и ввоза.

На Северном Сахалине в 6/7-м году Сёва (1931/32) было добыто 186,7 тысяч тонн или 215,8 тысяч килолитров, а вывезено 272,7 тысяч тонн или 315,2 тысячи килолитров. Сахалинская нефть составляла всего 21% к текущему потреблению или 14,9% к поступившим за год нефтяным ресурсам Японии.

Добывай японская компания порядка 2 млн тонн на Северном Сахалине, и это покрывало бы все текущие потребности Японии. Пик потребления нефти в довоенные годы пришелся на 14-й год Сёва (1939) и составил 3,4 млн килолитров. И в этом случае нефти хватило бы примерно на сто лет.

Вот чтобы понять сущность положения, нужно знать технические детали. Нефти на Северном Сахалине было порядочно, но вывезти ее было трудно. Скважины располагались в нескольких километрах от берега, и еще нужно было нефть перегрузить на танкер. В первые годы освоения сахалинских месторождений японцы подвозили нефть с внутрипромысловых хранилищ к береговым хранилищам цистернами по узкоколейке, а потом перегружали на катера, с которых нефть перегружалась на танкеры, стоявшие на якоре в море.

Сложные условия навигации с июня по октябрь, сильный прибой и слабое развитие инфраструктуры ставили непреодолимые пределы в добыче нефти. В первый год такой вот каторжной работой японцы вывезли 13,8 тысяч тонн нефти, во второй год — 44,8 тысяч тонн (2/3-й год Сёва — 1927/28), хотя было добыто 34,3 тысячи и 77,1 тысячи тонн соответственно. Потом недалеко от Охи соорудили 6-дюймовые морские нефтепроводы, которые начинались от береговых хранилищ и шли к якорным бочкам в 2-3 км от берега, куда мог подойти и ошвартоваться крупный танкер. Так дело пошло веселее. Вскоре отгрузка превысила 200 тысяч тонн в год.

Японские нефтепромыслы на Северном Сахалине.

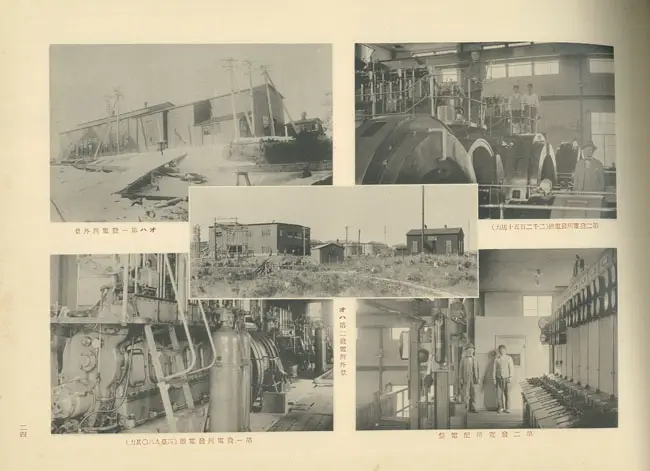

Серия фотографий электростанции на японских нефтепромыслах.

Таким образом, оборудование сахалинских нефтепромыслов имело большое экономическое и военное значение.

Нефтепровод так и не построили

В 12-м году Сёва (1937) японцы затеяли постройку второго морского нефтепровода, на сей раз южнее Охи, у поселка Катангли, в окрестностях которого тоже были нефтепромыслы. Схема та же: узкоколейка до берега, где предполагалось соорудить нефтехранилище, и сам нефтепровод от емкостей в море к двум якорным бочкам. В отличие от нефтепроводов в Охе, которые были 6-дюймовыми, этот проект предусматривал использование 10-дюймовой трубы.

Это уже была существенная разница. Если 6-дюймовый нефтепровод мог пропустить 18,5 тонн в час, то 10-дюймовый — 69,2 тонны в час. Военно-морской танкер типа «Ширетоко», которых в 1920–1922 годах было построено семь единиц, мог взять на борт 8000 тонн нефти.

Танкер «Цуруми» класса «Ширетоко» в 1922 году.

Новый нефтепровод позволял загрузить его в течение 114 часов или за 4,7 суток, тогда как старому нефтепроводу потребовалось бы 18 суток для его полной загрузки. Это еще если море даст эти сутки.

Интересно, что танкеры типа «Ширетоко» возили нефть на угле и брали 1350 тонн угля для своих паровых машин. На 10 узлах танкер мог пройти 7000 миль, потому эти танкеры в межвоенные годы часто использовали для доставки нефти из-за границы.

Этим делом занялся президент и директор компании «Кита Карафуто Сэкию Кабусики Кайся», вице-адмирал Сейзо.

Он был назначен главой компании 1 июля 1935 года уже после того, как перешел в резерв; в этом году ему было 56 лет. Пост главы компании он занимал до 17 июля 1941 года, после чего на следующий же день был назначен министром промышленности и торговли в третьем кабинете министров принца Коноэ.

Карьера флотоводца у вице-адмирала Сейзо была неудачной. В конце 1923 года ему доверили командовать линкором «Нагато», так он им порулил так, что столкнулся с линкором «Муцу». Сейзо уже собирался было в отставку, но командующий Объединенным флотом адмирал Судзуки перевел его в Министерство военно-морского флота. Будучи неплохим администратором, вице-адмирал Сейзо почти всё время провел в министерстве; его лишь изредка назначали на корабли. Перед выходом в резерв он состоял в военно-морском Генеральном штабе. Вот такой человек занимался вопросами строительства нефтепровода на Северном Сахалине.

Вообще, в компании «Кита Карафуто Секию Кабусики Кайся» было всего три президента и директора, и все три — вице-адмиралы: Дзудзи Наказато (1926–1935), Саконши Сейзо (1935–1941) и Дзиро Кодзо (1941–1944). Последний, кстати, был еще и руководителем Технического военно-морского департамента, а также участвовал в основании Nippon Steel Corporation. Так что есть основания полагать, что вообще фирма по концессионной добыче нефти на Северном Сахалине изначально и всегда была креатурой японского военно-морского флота и главным образом наполняла флотские хранилища нефти и мазута. Как видим, случайных людей руководить этой компанией не назначали.

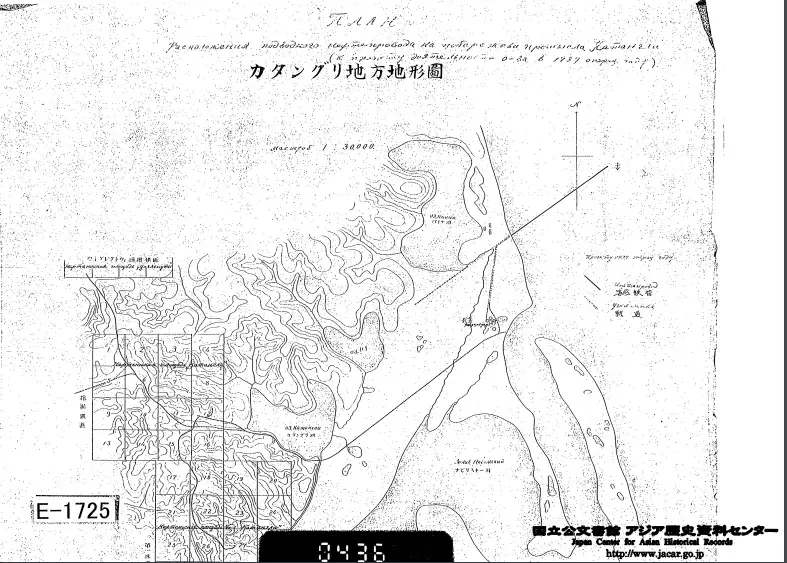

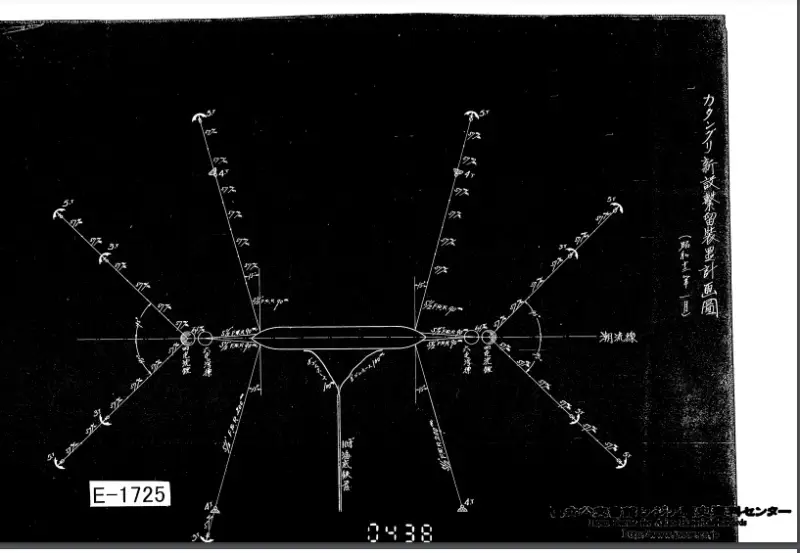

В подборке документов, связанных с этим вопросом, оказалась копия доклада по строительству нефтепровода в районе Катангли, которую Сейдзо 25 февраля 1937 года отправил в МИД Японии. Сам доклад был адресован министру военно-морского флота, адмиралу Йонаи. В нем излагался план строительства нефтепровода длиной 2300 метров от береговых хранилищ до якорных бочек, с некоторыми чертежами.

План всей инфраструктуры в районе Катангли

Чертеж якорной стоянки для танкера.

Судя по всему, японцы завезли на Сахалин 210 тонн труб и летом 1937 года уже начали строительство, во всяком случае, в письмах в МИД Японии, направленных в июле и августе 1937 года, говорится о том, что монтаж уже был начат, но приостановлен в силу необходимости получить разрешение из Москвы. Министерство иностранных дел вовлекалось в это дело потому, что их дипломаты должны были достичь необходимых договоренностей. Для компании, созданной правительственным распоряжением, это было в порядке вещей.

Японцам, должно быть, казалось, что вопрос будет вскоре решен, но время шло, а разрешения строить не поступало. Наконец, 5 июля 1938 года СНК СССР выпустил постановление «О нефтяной концессии на Сахалине», в котором в прокладке подводного десятидюймового нефтепровода в районе Катангли было отказано.

В этом постановлении упоминается разрешенный в 1937 году шестидюймовый наземный нефтепровод в районе Катангли, но что это был за нефтепровод, куда он вел и откуда — обнаружить конкретных сведений не удалось.

Вот так у нас знают историю. Конечно, на фоне душещипательного открытия типа «СССР продавал нефть японцам во время войны» всякие трубы и емкости выглядят скучно и неинтересно. Но именно в этом и заключался корень вопроса.

Этот десятидюймовый нефтепровод, который так и не построили, вполне мог быть последней соломинкой, толкнувшей Японию в мировую войну.

Об исторической роли десятидюймовой трубы

В конце 1930-х годов нефти в Японии еще было порядочно. В 12-м году Сёва (1937) запасы превысили 1 млн килолитров, что составляло 42% к текущему потреблению. В следующем году они выросли до 1,9 млн килолитров или 67% к текущему потреблению. Но на горизонте уже сгущались тучи.

Ввоз для нужд армии и флота с 1931 по 1936 год вырос вдвое, с 400 до 800 тысяч килолитров, а ввоз для гражданского сектора вырос с 616 тысяч до 1,6 млн килолитров. Япония потребляет всё больше и больше нефти, а собственное производство, то есть добыча собственно в Японии, почти не растет и в 1936 году достигла своего пика — 401 тысяч килолитров. Страна зависит от импорта, а отношения с экспортирующими странами всё более ухудшались, главным образом из-за японской политики в Китае.

Вероятно, сахалинские концессии рассматривались как способ обеспечить надежный приток нефти без вовлечения в большую войну. Поскольку СССР имел право получать часть нефти от японской добычи, то расчет был на заинтересованность в концессионных выгодах.

Японцы были бы в гораздо лучшем положении и, может быть, не втянулись бы в мировую войну, если бы закрепили за собой весь Сахалин. Вернуть Северный Сахалин СССР оказалось не слишком дальновидно.

Но для этого была очень веская причина. Неурегулированность отношений с СССР угрожала вооруженным конфликтом, который после феноменального провала «Сибирской экспедиции» 1918–1922 годов смотрелся чрезмерно высоким риском. Эта военная кампания, полностью неудачная, обошлась Японии в колоссальную сумму 1 млрд иен, истраченных зря. После кризиса 1923 года, обостренного последствиями землетрясения того же года, японское правительство не было настроено на крупные военные авантюры. К тому же в середине 1920-х годов потребление нефти в Японии было не слишком большим и примерно наполовину покрывалось собственной добычей. Флот ходил на угле, автомобилей почти не было, авиация только-только появилась. Лишь военно-морской флот начал переход на мазут и потому имел большой интерес к нефти. Но и руководство флота было против военных авантюр и провело идею о сахалинской концессии.

Прошло чуть более десяти лет, положение радикально изменилось во всех смыслах. Но теперь, после захвата Маньчжурии, у СССР не было особых оснований давать нефть японцам. Идея строительства морского нефтепровода возникла перед намечавшейся войной в Китае, а СССР стал Китай поддерживать. Дай японцам нефть — они захватят Китай.

Но у этого решения была и неочевидная сторона. Отсутствие надежных источников нефти, если СССР не даст японцам нефти, приведет к тому, что японцы начнут интенсивнее силой ломиться в закрытые для них двери.

Скорее всего, разработанный в марте 1938 года штабом Квантунской армии план войны против СССР, вылившийся в неудачные для японцев бои у озера Хасан, имел конечной целью обеспечение условий для захвата Северного Сахалина. Неудача была более чем показательной. Поэтому японцам пришлось отказаться от силового решения своих сахалинских проблем.

Но тогда, в силу ограниченности вариантов, у них оставалась лишь нефть в Юго-Восточной Азии, в первую очередь в голландской Ост-Индии. Там можно было рассчитывать на слабость колониальных войск, отдаленность основных сил метрополии, а также на недовольство местных азиатов европейскими колонизаторами, что облегчало захват. Но чтобы этот план реализовать, надо, чтобы помощь в эти колонии не пришла ни из Европы, ни из США. Из этого с непреложностью следовало, что Японии нужен был Гитлер как союзник, и из этого же вытекал план нападения на военно-морские силы США на Тихом океане.

Так что десятидюймовая труба действительно могла сыграть большую роль в истории, даже не будучи построенной.

Информация