Биметаллическая броня: алюминий и сталь в одном флаконе

Вопросов о том, каким образом сочетать алюминиевые сплавы и сталь в структуре защиты лёгкой боевой техники, сегодня уже не возникает, поскольку своеобразный золотой стандарт в этом деле выработан уже давно. Он подразумевает использование алюминия в качестве основы брони, а стальных плит — в виде дополняющих её экранов (как у БМП-3 и «Брэдли»), что позволяет обеспечить требуемую противопульную и противоснарядную стойкость в рамках жёстких ограничений по массе машины.

Однако в былые времена, лет эдак пятьдесят назад, активно прорабатывались и другие варианты комбинирования этих материалов. Один из них заключался в создании биметаллической брони или, иными словами, превращении листов стали и алюминиевого сплава в единую плиту посредством сварки. О том, какими преимуществами обладали такие бронедетали, мы и поговорим в данном материале.

Немного об интересе к биметаллической броне

Начать, пожалуй, нужно с главного — зачем нужно было городить весь этот огород со сваркой стальных и алюминиевых листов. Для этого вспомним, по какой причине алюминий вообще стал применяться в производстве лёгкой боевой техники.

Причина эта проста: алюминиевые сплавы обладают куда меньшей плотностью, чем любой сорт стали. Да, из-за этого, а также небольших показателей твёрдости, они в любом случае проигрывают по стойкости к поражающим средствам, поскольку там, где хватит десяти миллиметров стальной брони, понадобится двадцать (а то и больше) миллиметров алюминиевой. Но главное — выигрыш по массе.

При одинаковых требованиях по защите от пуль или снарядов малокалиберных орудий алюминиевая броня хоть и будет толще, чем её стальной оппонент, но окажется намного легче. Поэтому ей зачастую и отдаётся приоритет — особенно в тех ситуациях, когда боевая машина должна обладать не только хорошей авиатранспортабельностью (чтоб несколько единиц в самолёт влезало и резерв для другого груза оставался), но и авиадесантируемостью.

Однако есть здесь и ложка дёгтя: радикально повысить характеристики алюминиевых сплавов по части их стойкости к поражающим средствам практически невозможно. Это всё же не сталь, с твёрдостью, ударной вязкостью и прочими параметрами которой можно «играться» в достаточно широком диапазоне с помощью различных технологий.

БМД-1 — носитель брони из алюминиевого сплава АБТ-101

160–170 НВ (твёрдость по Бринелю) — тот предел, за которым начинаются хрупкие разрушения в виде проломов, прочих некондиционных поражений и низкой живучести броневой «люминьки». И поделать с этим раньше в принципе ничего не могли — если брать в пример СССР, то даже делали некоторый «даунгрейд», отказавшись от более твёрдого сплава АБТ-101 (применялся, например, в БМД-1) к менее твёрдому и пластичному АБТ-102 (в БМП-3 и проч.) в угоду улучшения живучести и стойкости брони к обстрелу взамен на увеличение её толщины.

Так что к идее создания биметаллических плит из алюминиевых и стальных листов, обеспечивающих куда более высокие характеристики по сравнению с гомогенной алюминиевой бронёй, относились с некоторым энтузиазмом. И одним из примеров того, что этот энтузиазм был далеко не напрасным, являются исследования, проведённые во второй половине 70-х годов в СССР.

Технология изготовления

В ходе этих работ исследователям, конечно, пришлось сильно помучиться с разработкой технологии изготовления биметаллической брони, так как привычный метод диффузионной сварки и прокатки стальных и алюминиевых листов никаких положительных результатов не давал из-за образования интерметаллоидной прослойки между соединяемыми листами, которая становилась источником хрупких разрушений при обстреле.

Чтобы избежать этих последствий, советские инженеры использовали сварку стальных и алюминиевых листов методом взрыва. А для того, чтобы избавиться от негативного влияния интерметаллоидной прослойки, применили подслои (прокладки между свариваемыми листами) из меди и чистого алюминия, что, в общем-то, давало довольно неплохое и сравнительно живучее соединения.

Сам же процесс изготовления «биметалла» выглядел следующим образом.

Брался полностью очищенный от каких-либо загрязнений лист стали БТ-70 нужных габаритов и укладывался на жёсткое основание из стальных плит. Сверху, с зазором в 5-10 миллиметров, устанавливалась медная пластина толщиной около 0,5 мм, приклеенная гудроном к дюралевому листу. А уже на дюралевый лист равномерным слоем в 15-20 мм наносилась взрывчатка из смеси аммонита с аммиачной селитрой, подрыв которой осуществлялся с помощью детонационного шнура.

После того как за счёт энергии взрыва происходила сварка меди и стали, дюралевый лист удалялся. Вместо него, опять же с зазором, над медной прослойкой устанавливалась пластина из чистого алюминия толщиной 0,8–1 мм, также приклеенная к дюралевому листу. Далее вновь наносилась взрывчатка и производился её подрыв.

Затем к плакированной стальной заготовке аналогичным образом приваривался лист из алюминиевого сплава Д20 — такой вот «сэндвич». Вроде бы топорно изготовлен, но рабочий. Что и показали испытания.

Испытания

Обкатывали эти бронедетали из БТ-70/Д20, что называется, по полной программе: стреляли по ним бронебойными пулями калибра 7,62-мм и 12,7-мм, а также 23-мм бронебойно-зажигательными снарядами БЗТ. Результаты обстрелов сравнивали со стойкостью гомогенных плит из таких материалов, как алюминиевый сплав АБТ-102, титановый сплав ВТ-6 и сталь БТ-70Ш.

Что из этого получилось, можно увидеть на приложенных ниже изображениях.

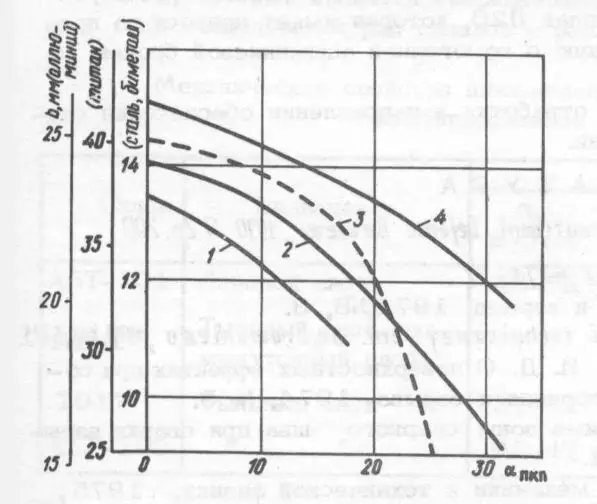

На данном изображении показана стойкость (А пкп – предельный угол непробития) биметаллической брони против 7,62-мм бронебойных пуль в сравнении с гомогенными плитами из других материалов. 1 — биметаллическая броня, 2 — алюминиевый сплав АБТ-102, 3 — стальная броня БТ-70Ш, 4 — титановая броня ВТ-6.

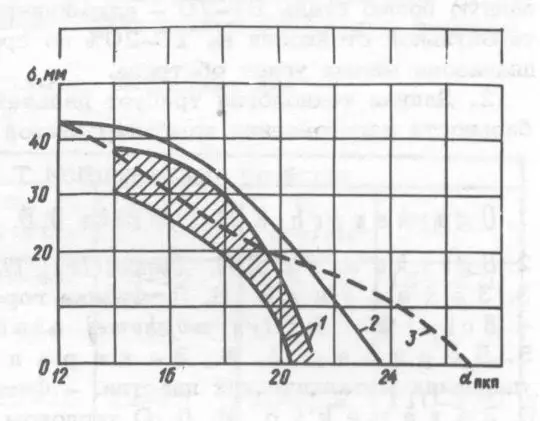

Здесь показана стойкость биметаллической брони (заштрихованная зона) в сравнении с гомогенной стальной и алюминиевой бронёй аналогичной массы при обстреле бронебойными пулями калибра 12,7-мм с дистанции 100 метров. 1 — биметаллическая броня, 2 — алюминиевый сплав АБТ-102, 3 — стальная броня БТ-70Ш. Толщина алюминиевой и биметаллической брони здесь приведена к толщине равновесной стали.

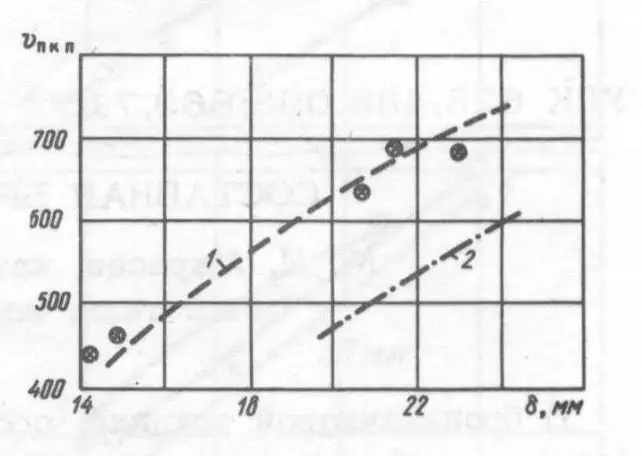

Противоснарядная стойкость биметаллической брони (V пкп — предельная скорость непробития), полученной сваркой взрывом, и сложенных алюминиевых и стальных плит при обстреле 23-мм бронебойно-зажигательными снарядами под углом 90 градусов. 1 — стальная броня БТ-70Ш, 2 — алюминиевая броня АБТ-102, кружки с крестом внутри — биметаллическая броня, сваренная взрывом.

Таким образом, если оценивать уровень броневой защиты биметаллических листов из БТ-70/Д20 по предельной скорости непробития и предельных углов непробития, можно сказать следующее. В сравнении с гомогенной стальной бронёй БТ-70Ш и алюминиевыми броневыми сплавами «биметалл» однозначно выигрывает по стойкости, особенно при обстреле под небольшими углами или вообще по нормали.

Против бронебойных пуль калибра 7,62-мм выигрыш в данном случае составляет около 10%; бронебойных пуль калибра 7,62-мм — 25%; 23-мм бронебойно-зажигательных снарядов БЗТ — 15%. Так что, например, для защиты лобовых деталей корпуса и башни боевых машин, где особо с углами наклона не разгуляться, «биметалл» очень даже хорошо подходил, обгоняя по стойкости прочие материалы. Впрочем, в идеале эта броня могла пригодиться не только во лбу — в других проекциях тоже.

Также важно понимать, данные цифры — это далеко не эталон. При использовании других сортов броневой стали и алюминиевых сплавов можно добиться ещё большего прироста в стойкости. И это если не учитывать, что сварка взрывом не даёт стопроцентного привара — с другой, более совершенной технологией качество брони могло быть ещё выше.

Выводы

Биметаллическая броня — штука, конечно, хорошая, но почему в таком случае её не стали применять в производстве боевой техники? Искать коварных саботажников не стоит. Причина одна: большие затраты с неопределённым результатом.

Да, в будущем, если бы работами по «биметаллу» плотно занимались, могла бы получиться неплохая альтернатива гомогенной алюминиевой броне, но для её изготовления пришлось бы перепробовать множество разных методов, и то не факт, что они будут дешёвыми и сравнительно несложными, ведь цена и технологичность определяют массовость выпуска.

Достаточно вспомнить, с каким напрягом шла разработка слоистой алюминиевой брони (ПАС), которую планировали устанавливать на перспективные боевые машины в Российской армии, — уже и рабочую технологию придумали, и испытали успешно, а делать всё равно накладно, хоть и проще, чем алюминий со сталью спаривать.

Источник:

И.Д. Захаренко, М.И. Маресев, Н.П. Неверова-Скобелева и др. Комбинированная броня из стали и алюминиевого сплава для лёгких ВГМ/ И.Д. Захаренко, М.И. Маресев, Н.П. Неверова-Скобелева и др. // Вопросы оборонной техники. – 1979. – № 86.

Информация