Берлинский конгресс: путем полумер или Пролог к Первой мировой

Всем, изображенным здесь деятелям, и в страшном сне не могли привидеться геополитические последствия принятых ими решений

Неудачный выбор императора

В цикле бесед, предыстории Берлинского конгресса и ему самому посвященных, мы, наконец, добрались до 13 июня 1878 г., в предыдущей статье выяснив: формирование коалиций в реалиях упомянутого года не представлялось возможным, как и повторение крымского сценария.

Более того, все животрепещущие вопросы стороны постарались урегулировать заранее: О. фон Бисмарк – путем диалога с главой внешнеполитического ведомства Австрии Д. Андраши и российским послом в Лондоне П.А. Шуваловым. Последний испытал разочарование, узнав о назначении главой делегации А.М. Горчакова, в силу натянутых его отношений с Бисмарком и франкофильских взглядов.

Россия и Британия? Они тоже часть вопросов урегулировали до конгресса, но об этом ниже, ибо в завершение прошлого разговора я упомянул о гипотетической возможности войны между двумя империями.

Хочешь мира – готовься к войне или «Крейсерское дело»

На нее англичанам намекнул подписавший Сан-Стефанский мир граф Н.П. Игнатьев:

Пустые угрозы? Не сказать чтобы:

И Россия действительно решила приобрести крейсеры.

Одобренная Александром II концепция крейсерской войны – если М.Х. Рейтерн узнал об этом, то так и представляю его, за голову схватившегося, – на которую в свое время не решился его отец, но всерьез обеспокоившую англичан ввиду ограниченности их сил на Тихом океане, настолько интересна, что ее стоит привести полностью.

Итак, поставленные перед отправленным за океан для приобретения пароходов капитан-лейтенантом Л. П. Семечкиным задачи:

2. Офицеров и команды доставить из России на зафрахтованных судах в виде эмигрантов, спрятав их затем в St. John’s River в Южной Каролине и в прибрежных пунктах штата Мэн, где производятся большие порубки леса американцами.

3. Снабжение по всем частям, а также вооружение судов артиллериею произвести в Соединенных Штатах.

4. Доставку топлива и провизии организовать при пособии американских судохозяев.

5. Назначить в главных приморских пунктах агентов частью из русских, частью из американцев.

6. В Атлантическом океане помешать торговле между Канадой и Великобританией, уничтожить рыболовство и навести страх на всех морских путях.

7. В Тихом океане остановить торговлю между Южно-Американскими государствами и Англией, а также между Калифорнией, Китаем, Японией и Сандвичевыми островами, которая производится главным образом на английских судах.

8. В Индийском океане повлиять на колониальную торговлю.

Ознакомившись с этим документом, Александр II наложил резолюцию: «Согласен».

Мы приобрели три крейсера, но до войны, как известно, дело не дошло.

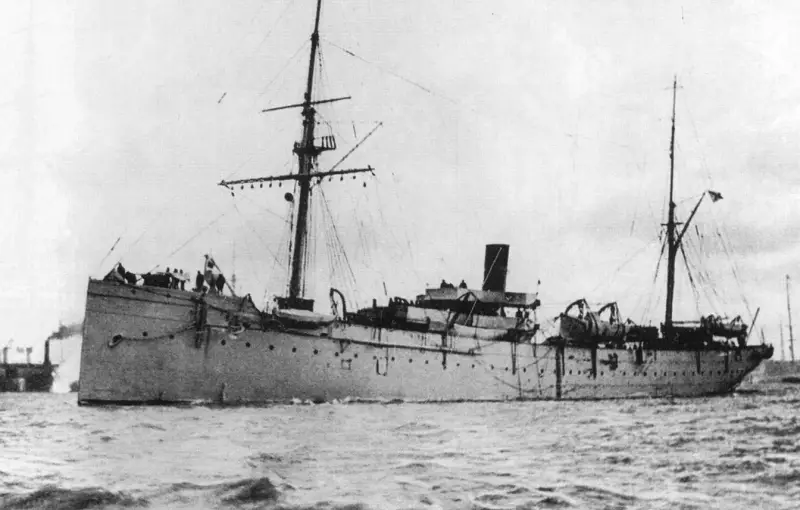

Российский крейсер «Африка» – один их трех, приобретенных в США для войны с Великобританией

Вообще, идея сокрушить военно-морское могущество Британии посредством крейсерской войны не нова, еще в XVIII в. ее пытался реализовать Людовик XV после сокращения ассигнований на флот. Не получилось, как и спустя двести лет у нацистских «волчьих стай».

Так что уверен, дойди дело до конфликта, и приобретенные крейсеры быстро упокоились бы на океанском дне; впрочем, я не думаю, что дошло бы до горячей фазы противостояния, поэтому и начал беседу с утверждений о невозможности полномасштабной войны. Корабли скорее требовались для ведения диалога с позиции силы и ее демонстрации.

Кроме того, потопленные суда, что российские, что британские, не могли повлиять на конфигурацию границ и уж тем более на расклад сил на океанских просторах или поколебать господство на них Великобритании: угрозы нарушить ее торговлю с колониями путем крейсерской войны крайне ограниченными силами носили пустой характер.

Где бы базировались суда, ремонтировались и, прежде всего, заправлялись углем? Соответствовала ли выучка экипажей и командного состава поставленным задачам при отсутствии опыта ведения крейсерской войны?

Но и англичане без коалиции воевать не могли: Э. Кардуэлл только реформировал армию. Royal Navy были способны добиться локальных тактических успехов в Черном море, но ценой международной изоляции Туманного Альбиона – лить воду на мельницу его интересов ни Вильгельм I, ни Франц-Иосиф не собирались. Про Францию и говорить не стоит – она, как и Италия, и так была не в восторге от передачи Британии Кипра.

Соответственно, и со стороны Лондона, и Петербурга разговоры о войне могли быть частью риторики, игры нервов и политических спекуляций.

Другое дело, что в контексте сказанного распространенная сентенция «англичанка гадит» звучит в иной коннотации: гадили, уж простите за терминологию, все друг другу.

Лондонский меморандум или Путем компромиссов

Мы, в свою очередь, не станем упрощать взаимоотношения двух империй. В качестве буквально одного штриха к их непростым отношениям: еще не выветрился запах пороха на шинелях российских и английских солдат, как Британия построила для вчерашнего противника пароход.

Нет, в Англии и России встречались видевшие в оппоненте геополитического врага и стремившиеся к подрыву его могущества подчас оригинальными способами. Как раз в тот период в Соединенном королевстве набирал популярность джингоизм, думаю, только раздражавший ответственный за принятие политических решений истеблишмент. Да и у нас своих пассионариев хватало.

Так, В. Л. Цымбурский приводит приписываемые генерал-адъютанту И. Ф. Паскевичу слова:

В том же ключе мыслил и Н. Я. Данилевский, у которого во время работы Берлинского конгресса панславистские идеи, допускаю, отошли на второй план. Еще пример: эмоциональная, но политически безграмотная речь И. С. Аксакова о конгрессе, толкавшая Россию в омут новой войны ради реализации мертвых идей.

Но это – эмоции журналистов, публицистов и завсегдатаев салонов. Британские и российские дипломаты смотрели на дело куда более прагматично, подписав – Шувалов и глава английского МИДа Р. Солсбери – 30 мая 1878-го компромиссный Лондонский меморандум: Россия не возражала относительно передачи Англии Кипра и получала Батум, Ардаган, Карс. Последнее, по словам Шувалова, весьма удивило Бисмарка, о данной уступке от графа и узнавшего.

Важно: интересы другого игрока на Балканах – Габсбургов – сторонами не ущемлялись. Более того, в преддверии конгресса Лондон и Вена также провели взаимовыгодную партию: первый обещал поддержать двуединую монархию в ее стремлении оккупировать Боснию и Герцеговину – речь об аннексии пока не шла – и, главное, стороны договорились не допустить расширения Болгарии к югу от балканского хребта, что и так раздражало сербов, греков и румын. Последние даже армию в боевую готовность привели.

Британия в роли арбитра

Обратите внимание, отстаивая собственные интересы, Лондон шел путем разумных компромиссов. Почему? Потому что, как справедливо отмечает историк И.В. Литвиненко, ставил перед собой цель укрепления престижа Великобритании и, что, может быть, более важно, — добиться признания ведущей роли «в регулировании международного порядка».

То есть британцы стремились в контексте новых, обусловленных ослаблением Австрии и Франции, появлением Германии и Италии, реалий застолбить за собой место арбитра на международной арене, что с учетом слабости сухопутной армии и глобальных задач, которые приходилось решать флоту, видится единственным путем для английской дипломатии, в особенности учитывая невозможность формирования коалиций.

Речь, разумеется, о формировании их здесь и сейчас. Уверен: в Лондоне были осведомлены о преследующем Бисмарка кошмаре коалицией – в диалоге с канцлером эту сентенцию употребил Шувалов, услышав в ответ: «Поневоле» – и принимали во внимание: канцлер употребит всё свое искусство дипломата, дабы сохранить Европу в рамках внеблокового статуса.

Да, ремарка на полях: разумеется, я далек от мысли видеть в Союзе трех императоров даже подобие военно-политического блока.

Честный маклер

Выше мною отмечено стремление сторон урегулировать все спорные вопросы либо до конгресса, либо кулуарно и путем личных переговоров на нем самом. Однако царившую в Берлине деловую атмосферу нарушили английские журналисты, выведавшие о достигнутом в Лондоне соглашении касательно передачи России Батума и Карса.

В британской печати поднялась шумиха на предмет чрезмерной уступчивости Петербургу. Возникла угроза денонсации подписанного в Лондоне документа, причем в проигрыше оказывалась бы Россия, ибо Кипр султан мог передать британцам в порядке двустороннего соглашения.

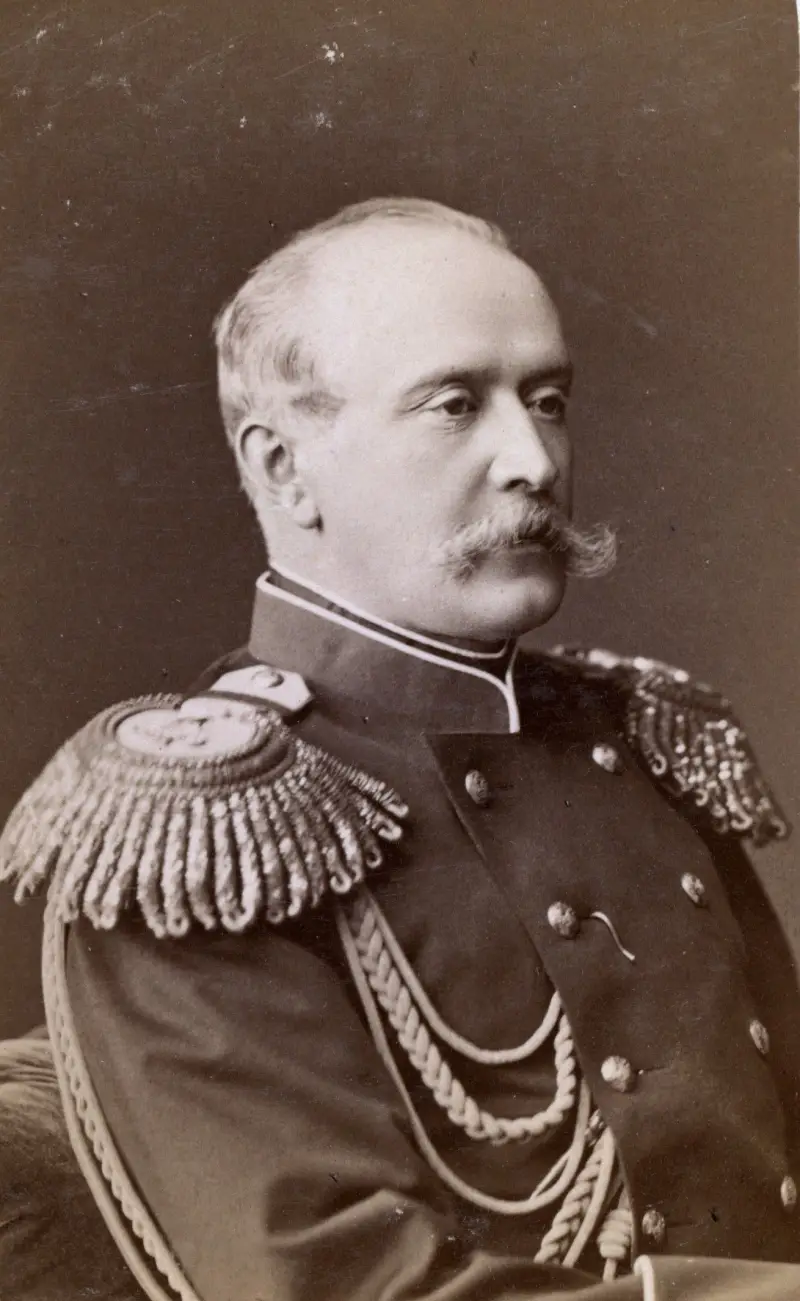

Граф П.А. Шувалов. Уж не знаю, есть ли в политике место дружбе, но, судя по переписке Петра Андреевича с Бисмарком, отношения между ними были по меньшей мере товарищескими и доверительными; к слову, оба негативно относились к Горчакову

Шувалов обратился за помощью к Бисмарку и получил ее: канцлер в личной беседе убедил Б. Дизраэли не отказываться от признания передачи Карса и Батума русским. В данном случае Бисмарк действительно оказался честным маклером.

Кроме того, российские интересы в Закавказье были на периферии повестки конгресса. Самих же британцев более волновало проникновение русских в Афганистан, о чем я планирую побеседовать в контексте рассказа о миссии в Кабул Н.Н. Столетова в 1878 г.

Канцлер и коалиции

Петр Андреевич в диалоге с Бисмарком поднял также тему российско-германского оборонительно-наступательного союза. Заманчивая идея. Но Бисмарка она устраивала в контексте присоединения к союзу Австрии, что выглядело маловероятным вследствие натянутых, из-за трудно разрешимой балканской проблемы, отношений Вены и Петербурга. Кроме того, союз мог вызвать беспокойство у Лондона, а обострять отношения с ним Берлин не собирался.

Да и сама логика толкала бы, в случае положительного ответа на инициативу Шувалова, британцев на сближение с Францией и, может быть, с Италией, что не устраивало и даже, вероятно, пугало Бисмарка, прямо говорившего Шувалову об открытости германских границ, о зависимости от России в случае проявления реваншистских настроений во Франции и Австрии. Собственно, в первой они себя и проявляли. Одна коалиция тянет за собой другую: канцлер как в воду глядел.

Бисмарка более заботила задача не допустить русско-англо-австрийской ссоры из-за Балкан, лично ему совершенно не интересных.

В Берлине же нервом дискуссии стала граница Болгарии. Выше мы отметили негативную реакцию соседей на ее протяженность.

Недовольство же Лондона вызвал выход Болгарии к Эгейскому морю, в чем британцы увидели угрозу их интересам со стороны России в Средиземноморье, поскольку новоиспеченная страна рассматривалась Соединенным королевством как проекция влияния Петербурга на Балканах, с гор которых не сложно бросить взгляд на Восточное Средиземноморье и Ближний Восток.

Опасения Лондона понятны. А вот зачем Петербургу понадобилось протягивать границу нового государства на территории, никогда ему ранее не принадлежавшие, делая очевидный шаг к дестабилизации обстановки в целом не только на Балканах, но и в Восточном Средиземноморье?

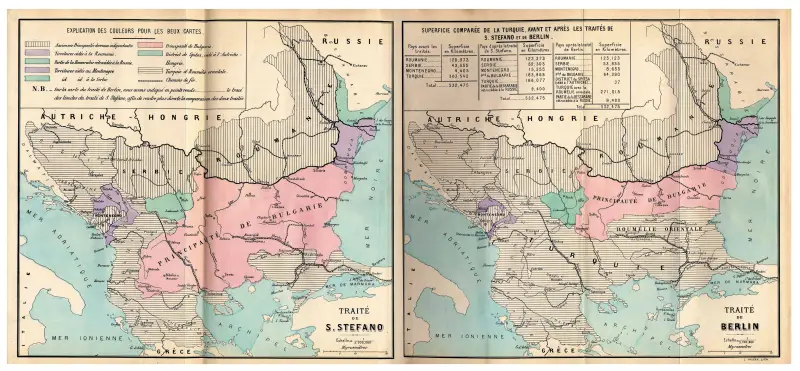

Для наглядности: границы государств по Сан-Стефанскому миру и Берлинскому трактату

В конце концов компромисс был найден. Сербия, Черногория, Румыния и Болгария обрели независимость, пусть и в урезанных границах. А главное, последняя оказалась вдалеке от Эгейского моря. Австро-Венгрия, как уже было отмечено, сохранила фактическую власть над Боснией, Герцеговиной и еще Далмацией.

Эпилог, или пролог к Первой мировой

Это был почти разумный максимум в тех условиях, на которые следовало идти еще в Сан-Стефано. Почему почти?

Приведу такой пример: некий человек год-другой лишен возможности нормально питаться. Голодает. И вот он возвращается в нормальные условия. Очевидно, что если несчастный досыта наестся сразу, то помрет от заворота кишок.

Я понимаю, что пример не слишком удачен, но все же: транзит власти от Порты к местным новоиспеченным элитам при контроле великих держав должен был происходить более, как мне представляется, постепенно, нежели это предусматривалось трактатом, и, главное, сопровождаясь размещением по периметру сербо-болгарской, турецко-болгарской и сербо-турецкой границ войск великих держав. «Братушек» следовало разъединять.

Этого не произошло. К сожалению. Ибо, как бы сейчас сказали, миротворческие контингенты могли стать препятствием для заполыхавших войн, а может и предотвратили чудовищную по своей жестокости резню династии Обреновичей в 1903-м, к тому же с существенными политическими последствиями, во многом предопределившими выстрел в Сараево, так как Карагеоргиевичи сменили австрийский вектор на российский, что только обострило обстановку в регионе.

Вообще, думаю, великие державы не до конца учитывали специфику Балкан. Именно поэтому вместо оккупации на долгосрочную перспективу, по меньшей мере приграничных регионов, в Болгарии, Румынии, Сербии, Черногории и Восточной Румелии провозглашалась свобода совести, а вероисповедание не становилось препятствием для получения гражданских и политических прав.

И это в Черногории, где не была изжита кровная месть, а в Сербии и Болгарии – в последней средневековое по своему исполнению убийство С. Стамболова – с политическими оппонентами расправлялись с инфернальной жестокостью.

Таким образом, в Берлине приняли полумеры: вполовину сокращена граница Болгарии с сохранением в Восточной Румелии полувласти Порты, полурешение Боснийского вопроса, полузависимая от Петербурга на первых порах власть в Болгарии.

Увы, получившие независимость экономически слабые, нуждавшиеся в притоке иностранного капитала – а вместе с ним и внешнего политического влияния – балканские страны не сумели ею воспользоваться для государственного строительства, ввергнув сначала регион, а потом и подтолкнув континент в омут кровавой войны.

Использованная литература:

Берлинский трактат

Гребенщикова Г.А. Секретная экспедиция в Америку капитан-лейтенанта Л.П. Семечкина и экипажа парохода «Cimbria» в 1878 году

Искендеров П.А. Берлинский конгресс 1878 г. И его политические последствия для Балкан

Литвиненко И.В. Британская делегация на Берлинском конгрессе: команда единомышленников или политических конкурентов?

Кенкишвили С.Н. К вопросу о взаимосвязи англо-турецкой конвенции и Берлинского конгресса 1878 г

Речь И. С. Аксакова о Берлинском конгрессе и его последующая ссылка в письмах и документах июня – ноября 1878 г. / Публ. Д. А. Бадаляна // Цензура в России: история и современность. Сб. научных трудов. Вып. 6. СПб., 2013. С. 361.

Информация