Фельдмаршал Борис Петрович Шереметев. «Осень жизни» полководца

И. Аргунов. Портрет фельдмаршала графа Бориса Петровича Шереметева. 1768 г.

В этой статье мы снова будем говорить о Борисе Петровиче Шереметеве, и начать ее придется с рассказа о несчастном Прутском походе 1711 года.

Прутский поход Петра I

20 ноября (1 декабря) 1710 года официально началась новая, уже пятая по счету, Русско-турецкая война. К этой войне турецкого султана Ахмета III усиленно подстрекали французский посол Дезальер и обосновавшийся в Бендерах после поражения при Полтаве Карл XII. Новой войны желали также мать Ахмета III Эметуллах Рабия Гюльнуш-султан, великий визирь Балтаджи Мехмет-паша и крымский хан Девлет-Гирей II.

Султан Ахмед III с придворными. В Турции этого султана часто сравнивают с Петром I

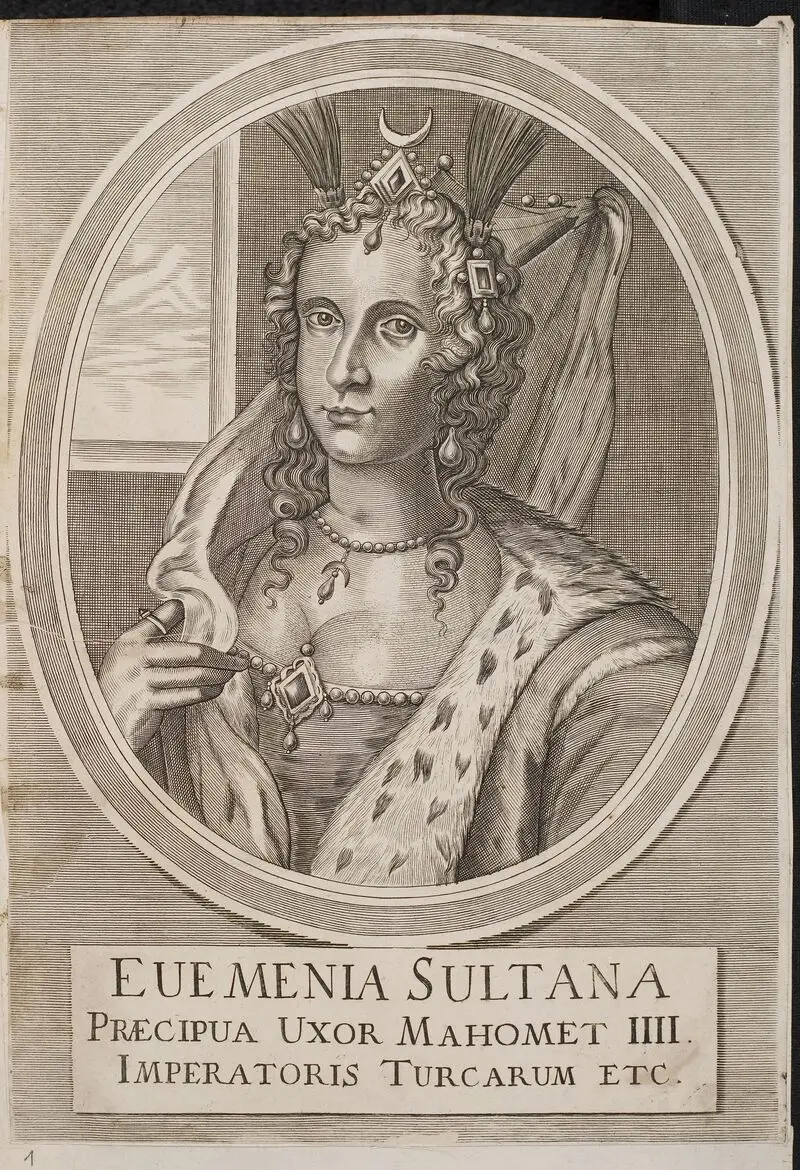

Эметуллах Рабия Гюльнуш-султан на портрете XVII в. Это уроженка острова Крита, который в то время принадлежал Венеции, дочь греческого священника, её христианское имя – Эвмания Вория. В трехлетнем возрасте она была захвачена пиратами, стала матерью османских султанов Мустафы II и Ахмеда III.

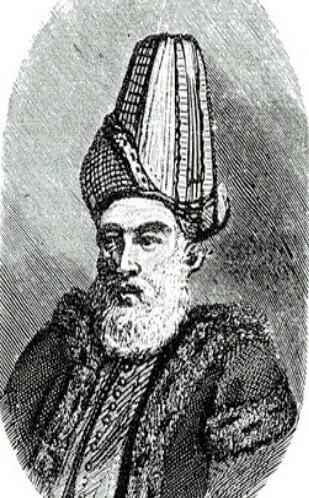

Балтаджи Мехмет-паша – выходец из семьи, мужчины которой занимались заготовкой дров («balta» – «топор»)

Обратите внимание: мать султана – пассионарная гречанка, которую называли последней сильной женщиной Османской империи, великий визирь – выходец из простой семьи, социальные лифты еще работали, и потому Турция оставалась великой державой.

Этим интригам пытался противостоять русский посол П. А. Толстой, который для подкупа должностных лиц потратил тогда немало шведского золота, захваченного под Полтавой. Сторонники войны уверяли султана, что момент для ее начала очень удачен, поскольку основные силы русской армии задействованы на севере. Кроме того, новая война позволяла под благовидным предлогом удалить из столицы находившихся на грани бунта янычар. Боевые действия начали крымские татары, которые в январе 1711 г. атаковали украинские земли. Русская армия начала движение из Риги к Киеву 10 января 1711 года. Командовал этими войсками Б. П. Шереметев, в его подчинении находились такие известные военачальники, как Я. Брюс, А. Репнин, А. Вейде и П. Ласси. За ними двинулись гвардейские полки, которые вел Петр I.

Надо отметить, что основные потери все армии той эпохи несли именно на марше – от инфекционных болезней, голода и жажды. Поскольку эта война носила для России оборонительный характер, следовало предоставить туркам возможность идти вперед, теряя солдат и лошадей. То есть – повторить успешную кампанию 1708–1709 гг., закончившуюся разгромом шведов у Полтавы и капитуляцией остатков их армии под Переволочной.

Опытные генералы предлагали встретить турок у днепровских порогов, но Петр вдруг пошел по пути Карла XII – решил разбить врага на его территории. Шведский король, как известно, рассчитывал получить продовольствие и фураж от Мазепы. А Петр I надеялся на двух господарей – валашского Константина Бранкована (Брынковяну) и молдавского Дмитрия Кантемира, которые обещали не только обеспечить русскую армию продовольствием и фуражом, но и поднять антитурецкое восстание в своих землях. Шереметьеву царь писал:

То есть, в данном случае в роли Мазепы должны были выступить валашский и молдавский господари. Петр I словно забыл, как «помог» этот гетман Карлу XII. В надежде на господарей, русская армия шла «налегке» – не были подготовлены склады («магазины») на границе с Османской империей, а продовольствия и фуража, по российским источникам, было взято лишь на 20 дней. Однако француз Моро де Бразе, который в должности командира одной из драгунских бригад принимал участие в этом походе, в книге, изданной в 1735 году, утверждал, что ситуация была еще хуже:

Как и армию Карла XII в его русском походе, войско Петра сопровождало огромное количество гражданских лиц. Тот же де Бразе сообщает, в обозе было «более двух тысяч пятисот карет, колясок, телег малых и больших», в которых ехали жены и члены семей генералов и старших офицеров.

К тому же в русской армии было мало кавалеристов: по их численности турецко-татарские войска превосходили русские примерно в 10 раз.

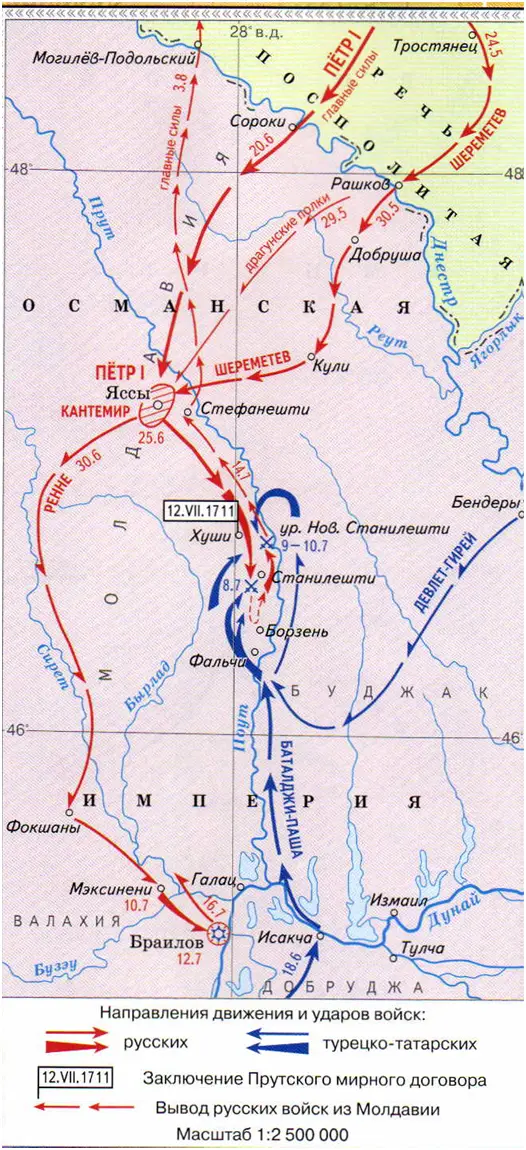

Прутский поход 1711 года, карта

От Киева русская армия дошла до Днестра, где на военном совете 14 (25) июня генерал Людвиг Николай фон Алларт (шотландец на русской службе) предложил остановиться и ожидать турок на переправе. Петр I отклонил это разумное предложение, и к 14 июля русская армия достигла реки Прут. 17 июля был устроен смотр войск, показавший, что, не вступая в бой, армия уже потеряла 19 тысяч человек – от болезней, жажды и голода.

Валашский господарь Бранкован отказался от союза с русскими (но все равно потом был казнен османами – за сам факт переговоров с Петром I). Кантемир, как и Мазепа, продовольствия не предоставил, но зато, подобно гетману, привел около 6 тысяч плохо обученных и слабо вооруженных нахлебников. В такой ситуации следовало либо сразу же отступать, либо ожидать османов на заранее подготовленной позиции. Петр I повел армию вперед – по правому (северному) берегу реки Прут в сторону Валахии, при этом ещё и разделив свои силы – генерал К. Ренне был направлен к дунайской крепости Браилов. Забегая вперед, скажем, что он сумел ее взять – лишь для того, чтобы вскоре оставить.

А по левому берегу навстречу русским войскам уже шли превосходящие силы турок, которые вел великий визирь Балтаджи Мехмет-паша. Русская армия была настигнута на марше в узкой долине реки Прут. Соотношение сил было просто удручающим: 38 тысяч человек и 122 пушки у русских против 100-120 тысяч турок и 20-30 тысяч татар при подавляющем преимуществе также в артиллерии – от 255 до 407 орудий у противника. Совсем плохо было с конными частями: на 6,6 тысяч русских кавалеристов приходилось более 60 тысяч турецких и татарских.

Первой вступила в бой турецкая конница, которая 18 июля, переправившись на правый берег, атаковала русские авангардные части – около 6 тысяч солдат с 32 пушками. Построившись в каре, они отбили все атаки и утром 19 июля соединились с основной армией. На следующий день подошли янычары с артиллерией, и около 5 часов дня русская армия была прижата к реке Прут, на противоположный берег которой вышли татары. Янычары трижды атаковали русский лагерь, был ранен генерал Алларт, а фельдмаршал Шереметьев, по свидетельству очевидцев, выйдя из-за рогаток, лично убил какого-то турка и захватил его лошадь, которую он потом подарил Екатерине (пока еще тайной супруге Петра I).

Отметим, что герою статьи в это время было 59 лет. Потери османов составили до 7 тысяч человек, и находившийся в турецкой армии французский агент Ла Мотрей утверждает, что «храбрость покинула» янычар. Его свидетельство подтверждает и польский генерал Понятовский, который вспоминал, что кегая (заместитель главнокомандующего) сказал ему тогда:

С ними согласен и английский посол Суттон, доносивший в Лондон:

Начальник корпуса янычар потом заявил султану:

В общем, судьба и сражения, и всей кампании буквально «висела на волоске», но Петр I не решился отдать приказ на контратаку. А потом он еще и отменил уже одобренную военным советом ночную атаку на турецкий лагерь, которая, по мнению многих специалистов, могла вызвать панику в неприятельской армии и даже спровоцировать ее бегство..

Утром следующего дня русские войска вновь успешно отбили все атаки турецкой армии, среди командного состава и солдат которой стали распространяться упаднические настроения. В успешный итог сражения не верил уже почти никто. И великий визирь даже не ответил на два письма с предложением о мирных переговорах, потому что полагал, что столкнулся с какой-то военной хитростью, и Пётр I пытается его обмануть.

Но и русские войска находились в отчаянном положении – главным образом из-за недостатка продовольствия и фуража. И снова на военном совете последовало здравое предложение: сжечь обозы, «соорудить из более крепких повозок вагенбург и поместить в нём волохов и казаков, усилив их несколькими тысячами человек пехоты, а всем числом армии атаковать неприятеля». Примерно так действовал в августе 1739 года Бурхард Миних, армия которого была окружена превосходящими силами сераскира Вели-паши под Ставучанами. А затем – Петр Румянцев у реки Кагул в 1770 году, когда он во главе 17 тысяч солдат и нескольких тысяч казаков вступил в бой с окружившей его войска 150-тысячной турецко-татарской армией.

Оба сражения закончились разгромом превосходящих сил османов. Но 21 июля у Петра I случилась самая настоящая паническая атака: не раз проявлявший личное мужество государь, по свидетельству Р. Эребо, «бегал взад и вперед по лагерю, бил себя в грудь и не мог выговорить ни слова».

Об этом же пишет датский посланник Юст Юль:

Он же сообщает:

Командор Юст Юль, датский посланник при дворе Петра I

В таком состоянии Петр I принял решение заключить с турками мир на любых условиях. Вести переговоры было поручено вице-канцлеру Петру Шафирову, который был принят визирем чрезвычайно любезно: он даже предложил ему и сопровождающим его лицам сесть на табуреты, что, по турецким обычаям, служило знаком большого уважения.

Петр Шафиров, на портрете неизвестного автора

Визирю были вручены подарки, что также соответствовало требованиям турецкого этикета – считалось необходимым оказать уважение человеку, с которым нужно поговорить о каких-то делах, еще в XVII веке существовало специальное учреждение по учёту подарков османских чиновников и обложению их налогом. Отметим, что инициатором переговоров был объявлен Шереметев, и потому подарки были не царскими, а фельдмаршальскими:

Обратите внимание: никаких женских украшений. Оскорбительные для чести русских солдат слухи о подкупе Балтаджи Мехмет-паши Екатериной (которая уже тайно венчалась с Петром, но в глазах всех окружающих была обычной метрессой) распространял находившийся в Бендерах Карл XII. Шведский король хотел опозорить «спрятавшегося за юбкой» Петра I и «подставить» своего врага – визиря, отказавшегося выделить ему отряд для преследования отходивших русских частей. Его поддержал крымский хан Девлет-Гирей II, обиженный на визиря за то, что тот не позволил грабить отходивших русских солдат. В 1725 году, после восшествия Екатерины на престол, в Лейпциге некий Рабинер издал книгу с этим рассказом. В 1732 году его повторил Вольтер. Однако Обри де ла Мотре – французский эмигрант-гугенот и агент Карла XII, писал по этому поводу:

И далее:

И даже Пушкин, изучавший обстоятельства этого дела при работе над «Историей Петра», сделал пометку: «Всё это вздор». Однако глупая легенда о подкупе османского визиря Екатериной до сих пор излагается во многих статьях, посвящённых событиям тех лет.

Так каковы же были причины, побудившие Балтаджи Мехмет-пашу к заключению относительно мягкого Прутского мирного договора? Ведь, как мы помним, Петр готов был подписать его на любых условиях. Уже упоминавшийся Моро де Бразе сообщает, что спрашивал об этом одного из османских пашей:

И великого визиря никто не упрекал за «излишнюю мягкость». Английский посланник Суттон сообщал своему правительству, что поведение визиря:

Но итоги Прутского похода были все же весьма печальны: русская армия понесла огромные потери – в боях потеряла 2 872 человека, от болезней, голода и жажды – 24 413. Были оставлены Азов, Таганрог, Каменный Затон, пришлось сжечь Азовский флот (более 500 кораблей) и вывести войска из Польши, отказаться от вмешательства в дела Запорожской Сечи (которая переходила под покровительство крымского хана). Более того, Пётр I согласился на возобновление выплаты дани Крыму, сноситься с османским правительством Россия должна теперь была через крымского хана. Английский посол Суттон сообщал в Лондон:

Кстати, официально эта война с Турцией завершилась лишь 13 (24) июня 1713 года – подписанием Адрианопольского мирного договора.

Позор Прутского похода Петра I турецкой и татарской кровью был смыт лишь при Анне Иоанновне – в 1735-1739 гг. после ряда побед, одержанных армиями Бурхарда Миниха и Петра Ласси.

Но вернемся в 1711 год. Вице-канцлер Пётр Шафиров и полковник Михаил Борисович Шереметев (сын героя статьи) остались у турок заложниками, вернулись после заключения упоминавшегося выше Адрианопольского мирного договора.

Михаил Борисович Шереметев на портрете неизвестного художника

Михаил Шереметев тяжело заболел и умер в пути, похоронен был в Киевской лавре. А Петр I тогда, взяв с собой Екатерину, отправился на лечение в Карлсбад, отвод войск он поручил своему фельдмаршалу – Б. П. Шереметеву.

Для союзников России кампания 1711 года также была неудачной. Датско-русско-саксонские войска так и не смогли взять принадлежавшую Швеции крепость Штральзунд. А в 1712 году корпус шведского генерала Стенбока занял Дамгартен, Росток, Шван, а затем 9 (20) декабря в битве при Гадебуше разгромил датско-саксонские войска.

Новый брак фельдмаршала Шереметева

Шереметев же в том году решил стать монахом Киево-Печерской лавры. Царь разрешения на пострижение не дал, но приказал 60-летнему фельдмаршалу жениться на А. П. Салтыковой, вдове Л. Нарышкина (глава Посольского приказа, дядя Петра I).

Анна Петровна Салтыкова на портрете И. Аргунова

В этом браке родились 5 детей. Наталья Шереметева стала женой князя Ивана Алексеевича Долгорукова – фаворита Петра II, родного брата царской невесты Елены.

Наталья Борисовна Долгорукова (Шереметева) на портрете неизвестного художника

Иван Алексеевич Долгоруков на портрете неизвестного художника

Иван Долгоруков является отрицательным персонажем романа В. Пикуля «Слово и дело», его жена Наталья – положительной героиней.

Несмотря на уговоры высокопоставленных родственников, после прихода к власти Анны Иоанновны и падения «верховников» Наталья отправилась с мужем в ссылку – в Березов, где и родила от него трех детей. Муж Натальи по доносу некоего тобольского подьячего О. Тишина был четвертован в 1739 году. Утверждают, что во время этой варварской казни он вслух читал молитвы и не издал ни одного крика. Напомним, что именно Иван Долгоруков всячески развращал императора-подростка Петра II, устраивая для него игры в карты и вечеринки с доступными девицами, а также многодневные соколиные и псовые охоты. Видимо, годы, проведенные в ссылке, не прошли даром, на момент казни Иван был уже совсем другим человеком.

После воцарения Елизаветы Наталье было разрешено вернуться в Петербург, но она предпочла принять схиму в Киевском Фроловском монастыре, умерла в 1771 году. Внук Натальи, Иван Михайлович Долгоруков, был владимирским губернатором, тайным советником, писал стихи, но в памяти потомков остался как основатель первого провинциального музея России – сейчас это музей-усадьба «Ботик Петра I» (находится в селе Веськово недалеко от Переславля-Залесского).

Старший сын Б. Шереметева и А. Салтыковой, Петр, учился вместе с будущим императором Петром II – и терпеть не мог его любимца Ивана Долгорукова, жениха и мужа своей сестры Натальи. Был обер-камергером императорского двора, сенатором, генерал-аншефом, московским губернским предводителем дворянства, владел 140 тысячами крестьянских «душ», именно ему принадлежали усадьбы Кусково и Останкино. Это его сын Николай женился на крепостной актрисе Прасковье Ковалевой (Жемчуговой).

Новые победы русской армии

31 января (11 февраля) 1713 года русские войска нанесли поражение шведской армии Стенбока у Фридрихштадта. Шведы отступили в Тённинг, где и капитулировали 10 (21) мая. Галерный флот Ф. Апраксина атаковал и захватил Гельсингфорс. А в июле русские и датские войска овладели островом Рюген. В сентябре перед армией Меншикова капитулировал Штеттин. В октябре войсками Ф. Апраксина и М. Голицына шведы были разбиты в Финляндии – у реки Пялькане.

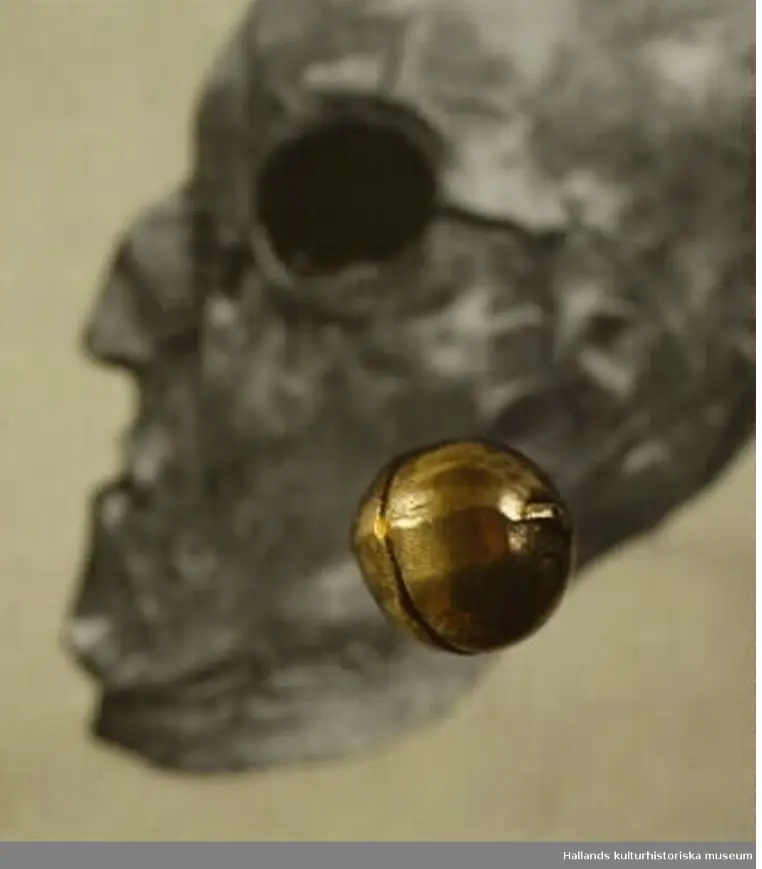

Успешным был и 1714 год: победы при Лаппола, захват крепости Нейшлот (Савонлинна), разгром шведской эскадры Эреншельда у полуострова Гангут (Ханко). Осенью того же года туркам, наконец, удалось выставить с территории своей империи Карла XII, который 10 (21) ноября прибыл в померанскую крепость Штральзунд. Он возглавил оборону города, но через 6 месяцев гарнизон капитулировал, король бежал в Швецию. Теперь он приказал начать каперскую войну против всех торговых судов в Балтийском море, потом атаковал получившую Штеттин Пруссию. Воевал еще 4 года, пока 30 ноября 1718 года не был убит кем-то из своих приближенных в Норвегии у крепости Фредрикстен. Любопытно, что застрелен король был не пулей, а пуговицей, срезанной с одного из его мундиров и залитой свинцом. Эта версия долгое время считалась полулегендарной, но подтвердилась в 1924 г., когда эта пуговица была найдена на месте гибели Карла XII: анализ следов ДНК, обнаруженных на пуговице и королевских перчатках, показал наличие в обоих образцах редкой мутации, встречающейся лишь в Швеции.

Пуговица, найденная кузнецом Карлом Андерссоном

Последние годы жизни фельдмаршала Шереметева

А Борис Петрович Шереметев до 1715 года находился на посту командующего Южной армии и жил в Киеве, затем был направлен руководить войсками в Померании и Мекленбурге. Особых подвигов он там не совершил, в Россию вернулся в конце 1717 года. Известно, что Шереметев с большой симпатией относился к царевичу Алексею, и потому он категорически отказался от участия в суде над ним. Фельдмаршал уже тяжело болел, он скончался, не дожив до 67 лет, – 17 февраля 1719 года.

Известно, что он хотел быть похороненным в Киево-Печерской лавре, однако Пётр I распорядился похоронить его на кладбище Александро-Невской лавры – в специально возведенном притворе Благовещенской церкви. В похоронной процессии шли сам царь и его приближенные, солдаты Преображенского и Семёновского полков и генералы, находившиеся в тот момент в Петербурге, послы иностранных государств. Позже на месте Благовещенской церкви была построена церковь во имя Лазаря Четырёхдневного, и теперь это кладбище называется Лазаревским.

В 1862 году в Новгороде был открыт знаменитый памятник «Тысячелетие России», среди статуй которого можно увидеть и скульптурное изображение Бориса Петровича Шереметева.

Памятник «Тысячелетие России», фотография 1883 г.

Б. П. Шереметев на памятнике «Тысячелетие России»

Информация