Как планировали при Сталине

Атмосферное фото, показывающее обстановку и настрой времен начала индустриализации: по стройплощадке рабочие ходят строем и со знаменем. Скорее всего, это завод «Компрессор» в Выборгском районе Ленинграда.

Иногда мне попадаются статьи, в которых авторы касаются советской плановой системы. Они хотели бы отметить ее значение, подчеркнуть важность планового опыта. Однако их конкретные познания в предмете оказываются настолько скудными, что их сразу выбрасывает в какую-то отвлеченную абстракцию.

Поскольку в ходе своих исследований истории сталинской индустриализации я специально уделил много внимания именно планированию как теме наименее исследованной, то под влиянием подобных порожних статей решил написать нечто вроде краткого очерка о том, что такое было и как использовалось планирование довоенного образца, то есть 1920-х и 1930-х годов, то есть первых трех пятилеток. На мой взгляд, наиболее результативного, в отличие от послевоенных образцов, уже сменивших методику.

Расчет заданий для госпромышленности

Планирование. Для чего? Про это можно наслушаться много всякой выспренней чуши, отчасти коренящейся в пропаганде тех лет. Однако нас же не интересует фразеология, а конкретная практическая цель планирования.

Планирование — это расчет заданий для государственной промышленности, управляемой хозяйственными наркоматами. Если составители первого пятилетнего плана еще грешили уклоном в статистическое описание народного хозяйства, то в третьем пятилетнем плане (не широко опубликованном проекте, а в окончательном, не подлежащем оглашению варианте) каждому хозяйственному наркомату было указано, что он должен был произвести и какие капитальные вложения ему были положены.

Например, в 1942 году Наркомат внутренних дел СССР должен был добыть 7,1 млн тонн угля, 400 тысяч тонн нефти и из них 299 тысяч тонн переработать, заготовить 65 млн кубометров леса и выпустить 100 тысяч тонн бумаги, изготовить 2,5 тысячи металлорежущих станков, а также выпустить 860 тысяч кроватей, чтобы сладко спалось пока еще свободным советским гражданам. «Всем всё понятно», — говорил, должно быть, на коллегии наркомата Л.П. Берия, представляя руководителям главных управлений задания пятилетнего плана.

НКВД СССР — это только один пример. По остальным наркоматам было так же: список продукции и объемов ее производства.

Государственная промышленность доминировала в советском хозяйстве с тех пор, как в мае 1918 года В.И. Ленин объявил всеобщую национализацию. Соответственно возникала и задача, которую решало советское планирование, — управление государственной промышленностью, в частности, определение для нее задач. Сначала отдельного планирования не было, оно растворялось в недрах огромного аппарата ВСНХ СССР, но после бюрократического безумия времен «главкизма» было решено, что планирование должно быть в отдельном органе, отделенном от хозяйственной рутины, то есть в Госплане СССР.

Госплан СССР на основе разнообразной статистики вырабатывал план как систему заданий для хозяйственных наркоматов. План утверждался правительством или даже законодательными органами и утвержденным спускался в наркоматы, которые сами затем распределяли задания среди своих главных управлений, подчиненных им трестов и так далее, вплоть до отдельных предприятий, цехов и даже участков.

Плановая воля

Вот способы расчета заданий — это уже весьма интересно. Для такого расчета нужен отправной уровень, детально описанный статистическими материалами: валовые, стоимостные показатели, различные технико-экономические коэффициенты. Поэтому для планирования нужна хорошая статистика.

В принципе, можно планировать и с плохой статистикой. Более того, периодически нужда в этом возникала. Но, во-первых, плановиками были разработаны особые приемы производства одних цифр из других, такие как экстраполяционные оценки по выборочным данным. Во-вторых, при таком положении надо понимать, что планирование становится скорее ориентирующим, чем указывающим и предписывающим, и надо быть готовым к неожиданностям от статистически неописанной части хозяйства.

Так что лучше планировать с детальной статистикой. Так удобнее и проще.

Как ставились хозяйственные задачи? Можно сколько угодно разглагольствовать про какие-то объективные законы, как это делалось в старой литературе, да и сейчас нередко делается. Однако же выставление плановых задач — это почти чистый волюнтаризм.

Да, ядро плана зависит от воли плановиков и того политического руководства, для которого они работают. План тогда чего-то стоит, когда в нем есть волевое начало, заставляющее хозяйство расти и качественно меняться. Политическое руководство может двинуть им в поддержку силу закона или репрессии, но без воли в плане ничего сделать нельзя.

В довоенное время в Госплане СССР это хорошо понимали, и потому планы первых трех пятилеток так пришпоривали хозяйство, что оно много чего добилось. Также плановики той поры понимали, что развитие — это далеко не гладкое и постепенное течение хозяйственной жизни. Развитие — это рукотворный кризис, резкое перекашивание всех ранее существовавших пропорций, острый конфликт, выворачивание карманов и принуждение к труду. Только так можно сделать то, чего раньше и в помине не было, причем в кратчайшие сроки.

Собственно, в индустриализации перед хозяйственным руководством было две взаимосвязанные задачи: как заставить народ больше работать и как возможно большую часть народного труда загнать в капитальные вложения.

В 1927/28 году валовая продукция промышленности составляла 22,3 млрд рублей. Первый пятилетний план предполагал за пятилетие загнать в капвложения от 47,1 до 54,6 млрд рублей, получилось — 52,5 млрд. В среднем за год это половина производства 1927/28 года. Второй пятилетний план загнал в капвложения 137,5 млрд рублей или в среднем 27,5 млрд рублей. Третий пятилетний план — 192 млрд рублей или 38,4 млрд рублей за год.

Вот это и есть выражение той плановой воли, которая в 1930-е годы гнала народное хозяйство по пути развития.

Лично мне встречалось два способа определения плановых заданий. Первый — процентная накидка. Это наиболее простой способ, применимый к действующему производству. Задача типа «увеличить производство на 10-15-20%» легко пересчитывается от отправного уровня в плановое задание на определенный срок. Второй — «сдельный план», то есть предположение изготовить к такому-то сроку такое-то количество штук определенной техники. Этот более сложный способ чаще употреблялся при создании новых производств, но нередко накладывался и на действующие заводы.

Сдельный план, балансы и финансы

У меня есть стойкое подозрение, что уже первый пятилетний план был по существу «сдельным планом» и рассчитывался исходя из задания на производство определенных типов техники: автомобилей, тракторов, паровозов, вагонов, станков и другого оборудования. Например, производство тракторов должно было скакнуть с 3 тысяч в 1928/29 году до 55 тысяч в 1931 году, автомобилей — с 840 штук до 20 тысяч, станков — с 1,9 тысяч до 18 тысяч и так далее.

Потом начинался ступенчатый подсчет. Для производства автомобилей, тракторов, станков нужны материальные ресурсы, в первую очередь чугун и сталь. Это все добавочные ресурсы, которых в хозяйстве пока нет. Стадия вторая — для производства этих, потребных для решения задачи плана ресурсов, нужны свои материальные затраты. Они тоже подсчитываются. Наконец, нужны провозные способности железных дорог для перевозки всего этого, которые требуют материальных затрат, которые, в свою очередь, надо произвести. Они тоже подсчитываются. В общем итоге этих многоступенчатых подсчетов, в 7–8 и больше «витков», получается некий список материальных ресурсов, который нужен, но не обеспечен действующим производством.

Вот отсюда возникает строительная программа, в которой этот несуществующий пока объем ресурсов по видам распределяют по неким предполагаемым заводам, располагаемым по территории страны в зависимости от наличия необходимого сырья и топлива. Примерно прикидывается, сколько может стоить такой завод, сколько и чего нужно для постройки, и даются задания наркоматам в виде титульных списков.

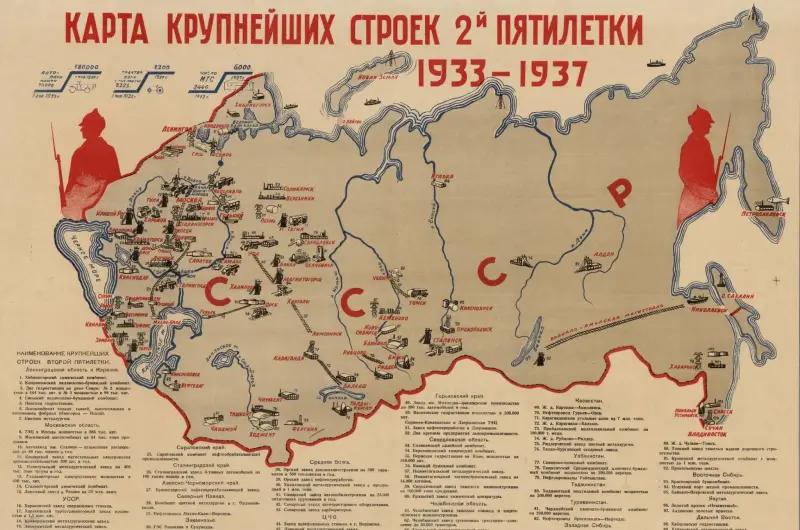

От плана к титульным спискам, а от них — к картам.

Система сложная, в ней нетрудно ошибиться. В выполнении расчетов участвовали тысячи людей, кто-то что-то мог забыть, случайно или же по умыслу. Именно в этой части планирования развернулось наиболее упорное вредительство, потому что именно срыв строительства и снабжения его наносил наибольший ущерб наименее заметным образом.

Вредительство чувствовалось постоянно, но сталинских плановиков, похоже, только распаляло.

Теперь следующее. Потребности с возможностями сводились с помощью материальных балансов. Это простейший баланс, в котором слева приход, то есть производство какого-либо ресурса, а справа — расход, то есть его потребление. Такой баланс можно составить на месяц, квартал, год или пятилетие. Для пятилетки материальный баланс будет динамичным, потому что в нем потребуется учесть как еще не существующее, но возникающее производство и потребление этого ресурса.

Материальными балансами проверяли правильность решений, а также он использовался для выработки плана материального снабжения наркоматов, известного как фондирование (этот план утверждался Экономическим советом при СНК СССР).

Материальных балансов было много, десятки и сотни, и они между собой были взаимосвязаны, поскольку производство в одном было связано с потреблением в другом. Например, для выплавки стали требовался кокс, то есть приход по балансу стали требовал расхода по балансу угля.

Можно было планировать по заявкам на потребление, но Госплан СССР был не настолько прост и, понимая, что потребности можно завысить и завести нелегальную торговлю ресурсом, руководствовался коэффициентами удельного расхода сырья, топлива и материалов на производство единицы продукции как экономически обоснованными потребностями. В этом выражался технический уровень промышленности, поскольку в передовых отраслях эти коэффициенты были ниже, и в целом по промышленности они постепенно подкручивались в сторону уменьшения.

В завершение было необходимо подвести к углю и стали труд, что делалось при помощи финансового баланса. В советской системе стоимость рассчитывалась, как мне представляется, от цены труда. В каждом промышленном продукте были свои затраты труда, причем весьма тщательно подсчитанные. Труд всех профессий был тщательно расклассифицирован и оценен в рублях по тарифной сетке. Соответственно, стоимость, скажем, болта — это труд токаря, плюс труд металлурга, плюс труд железнодорожника, плюс труд кладовщика, что определяло стоимость болванки, и то же самое в отношении более мелких долей, таких как амортизация, расход электроэнергии, инструмента, различные накладные расходы. Труд всех людей, прямо или косвенно участвовавших в создании болта, сливался вместе, потом к нему делали начисление плановой прибыли, и получалась эта самая стоимость.

Чтобы каждый раз не делать подобные, довольно сложные расчеты, составлялся и утверждался прейскурант, где была стоимость всех без исключения промышленных продуктов. Это была цена, по которой продукт переходил из рук в руки, например, Наркомчермет отгружал сталь Наркомсудпрому. Прейскурант менялся редко. У предприятий, трестов и наркоматов была возможность сократить расход труда на продукцию и таким образом получить дополнительную прибыль сверх плановой. Советская система ценообразования была зеркальной к капиталистической системе.

По прейскуранту вся продукция пересчитывалась в рубли и копейки, и вся эта уже обезличенная масса составлялась в отдельные и сводные финансовые балансы, как текущие, так и провизорные, то есть предполагаемые. Пятилетний план в финансовом смысле — это провизорный финансовый баланс на предстоящие пять лет с учетом всех запланированных изменений.

В советской системе финансы управляли в первую очередь трудом, тогда как материальные ресурсы шли по системе фондирования. Свободы за деньги купить что угодно тогда не было.

Перевыполнение планов

Контроль плана не составлял особых трудностей. Госплан всё разверстывал по наркоматам. Наркоматы потом пересылали в Госплан свои детализированные планы. В ЦСУ при Госплане СССР шел поток разнообразной отчетной статистики. Можно было посмотреть по любому наркомату, отрасли, тресту, предприятию — выполняется план или нет.

Теперь о выполнении плана. Плановики 1930-х годов, как правило, с опытом хозяйственного хаоса Гражданской войны и начала 1920-х годов, прекрасно понимали, во-первых, что статистика и план не отражает всех без исключения хозяйственных явлений, и потому его точность имеет определенную погрешность. Во-вторых, план стоит на волевом начале, и его недовыполнение, как можно судить по целому ряду публикаций, в которых отразилось это убеждение плановиков, в первую очередь обусловлено недостаточной волей.

В принципе, так и есть. Если твое предприятие не может сделать план, технически обоснованный и посильный, значит, это ты, руководитель, не можешь организовать рабочих, не можешь поставить технологию и так далее, и так далее, значит, ты слабак и кандидат на замену.

Сильные руководители как раз сигали через голову с кульбитом, давая перевыполнение плана. Обычно они или приводили в порядок ранее бардачное предприятие, или находили способ радикально улучшить технологию. К их достижениям относились очень хорошо. Во-первых, перевыполнение текущего плана — это свободные ресурсы, которые можно направить на что-то важное сейчас. Во-вторых, изменение технологии с сокращением расхода сырья и труда высвобождает ресурсы сразу в ряде отраслей. Если кто-то на большом заводе придумал, как делать ту же продукцию с расходом стали меньше на 15%, это означает, что он снял часть задачи с металлургов, шахтеров по руде и по углю, а также с железнодорожников. То есть план можно пересмотреть в сторону повышения конечных результатов.

В первую пятилетку незадействованных резервов было вскрыто столько, что пятилетку решили сократить

Впрочем, слишком большое перевыполнение планов неизбежно вело к их пересмотру, поскольку плановики явно просмотрели и не учли имевшиеся резервы. Это случалось нередко, ибо всё хозяйство из одного кабинета обозреть нельзя.

Простая, но требовательная система

В целом, подобная плановая система была простой по своим базовым принципам, отталкиваясь от желания что-то получить и выполняя расчет, во что это желаемое обойдется. Плановые расчеты тоже были весьма простыми и, как правило, не применяли изощренных математических методов. Иногда я даже говорил, что для плановиков сталинской поры хватало арифметики плюс процентов — наиболее часто используемых математических действий. Хороший плановик мог составить его карандашиком на бумаге, без каких-либо компьютеров.

Однако такая система планирования требовала, во-первых, отличного понимания технического существа производства, то есть знания того, как одна продукция превращается в другую и какие тут есть соотношения затрачиваемого к получаемому. Потому в плановики в то время выходили в основном из отраслей, технологи или экономисты с предприятий или трестов.

Во-вторых, такая система требовала аккуратности и точности, потому что ошибка или упущение, когда что-то забыли, допущенные на ранних стадиях, потом мультиплицировались во всех остальных расчетах. Найти концы невязки балансов было непросто.

В-третьих, хотя сами расчеты были простыми, тогда для ручных вычислений объем работы был огромен и нередко непосилен, что сказывалось на качестве планирования. На нынешней технике подобные расчеты делались бы легко и просто.

Наконец, что больше всего мне нравится в этой плановой системе — совершенное отсутствие слова «оптимизация». У плановиков сталинской эпохи не было такого понятия, более того, они его сознательно отвергали. Единственный раз был «оптимальный вариант» в первом пятилетнем плане, да и тот означал вариант плана для особо благоприятных условий. Они не приспосабливались ни к дефициту, ни к «бутылочным горлышкам», ни к отсутствию необходимой техники и в целом считали все и всякие хозяйственные задачи разрешимыми.

Информация