Чёрная металлургия Германии: как ловко прибеднялся Геринг

Военно-экономическая история Германии времён Второй мировой войны, несмотря на гору книг, изучена настолько плохо, что периодически преподносит сюрпризы. Как-то вот сложилось мнение, что в Германии сырья не хватало, валюты на покупку тоже, да так, что нацисты стали разрабатывать бедные и тяжелые в переработке немецкие железные руды. Из этого делаются разные выводы.

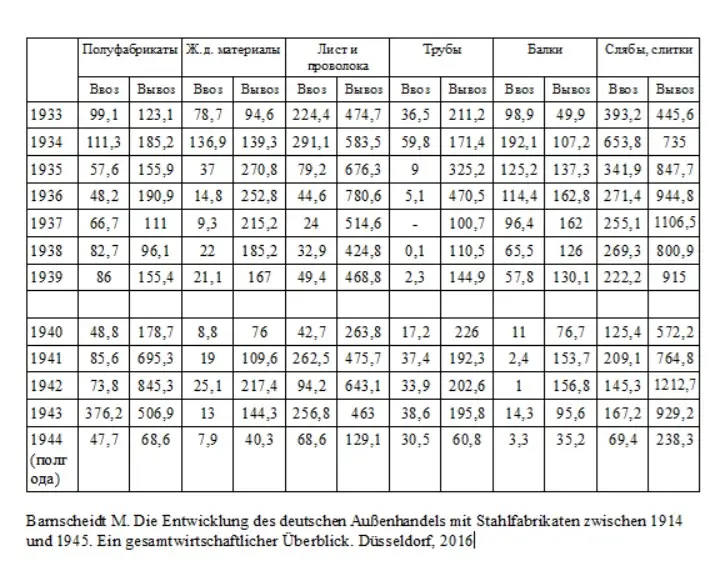

В 2016 году Михаэль Барншейдт защитил в Университете Дюссельдорфа диссертацию, посвящённую внешней торговле Германии металлопрокатом с 1914 по 1945 год. Он не сделал никаких выдающихся обобщений, а просто собрал и систематизировал статистику, рассеянную по труднодоступным источникам.

И то, что у него получилось — удивительно.

Дезинформация с декорациями в натуральную величину

Оказывается, всё то время, перед войной и во время войны, Германия активно торговала металлопрокатом: заготовки, балки, железнодорожный материал, проволока. Причём гораздо больше продавала, чем покупала.

Например, в 1933 году выплавка стали в Германии была 7,3 млн тонн, а вывоз сталепроката — 1,4 млн тонн или 23,2 % выплавки. Потом, несмотря на все речи Гитлера и Геринга, рост экспорта продолжался, хотя его доля несколько снизилась за счёт роста выплавки. В 1936 году вывоз 2,8 млн тонн или 15,1 % выплавки, в 1937 году — 2,89 млн тонн, тоже 15,1 % выплавки. В 1938 году экспорт несколько снизился до 2,1 млн тонн или 9,3 %, ну так и выплавка скакнула до 22,4 млн тонн против 19,1 млн тонн в 1937 году.

Это всё происходило, заметим, в эпоху четырёхлетнего плана и закладки первого металлургического комбината концерна Hermann Göring в Зальцгиттере. Нам как рассказывают? Гитлер требовал напрячь все силы и подготовить Германию к войне, и это была задача четырёхлетнего плана. А тут выходит, что немецкие промышленники гонят на экспорт прокат вместо того, чтобы превращать его в вооружение и снаряды. Таким образом, статистика нам показывает, что всё было не совсем так, как рассказывают.

С удивлением смотря на всё это, я пришёл к выводу, что четырёхлетний план в части развития добычи немецкой руды имел двойственную природу. С одной стороны, это была грандиозная дезинформационная кампания с декорациями в натуральную величину. Гитлеру надо было скрыть свои замыслы и сделать это максимально убедительно. Судя по всему, ставка изначально делалась на захват месторождений железной руды, но перед войной эти устремления нельзя было показать.

Вот Геринг и занялся спектаклем. Они устроили ссору в промышленных кругах, искусственно противопоставив немецкую руду импортной, хотя на деле немецкая руда давно добывалась и добавлялась в шихту, и никого это не смущало. Потом с помпой и рекламой стали возводить гигантский комбинат в Зальцгиттере: 32 доменные печи на 4 млн тонн чугуна в год. Его так и не достроили, а с началом войны фактически бросили строить.

Даже то, что построили, впечатляет. Снимок комбината в Зальцгиттере в мае 1945 года

Разведчики и аналитики непосредственно в тот момент какой должны были вывод сделать? Такой, что Германия пытается адаптироваться к своей полуизоляции и в ближайшее время вряд ли планирует что-то серьёзное. Вот это и была цель дезинформации. Геринг ловко и убедительно прибеднялся.

С другой стороны, рудник и комбинат в Зальцгиттере, а также рудники в других местах, всё же имели и практическую сторону. Они были резервом на самый сложный случай и действительно пригодились с началом войны. В зимние месяцы 1939/40 года ввоз железной руды в Германию почти прекратился, причём не только из-за боевых действий, но и из-за суровой зимы, когда замёрзли акватории портов, реки и каналы.

В Германии руду и уголь часто возили баржами по рекам и каналам, а в крупных промышленных городах, таких как Дуйсбург, были большие речные порты

Весной 1940 года немецкая руда составляла около половины сырья для выплавки чугуна. Потом немцы разбили Францию, и нужда в этом отпала. Тем не менее вот этот пиковый момент немецкая руда позволила пережить.

Дезинформация, созданная с таким размахом, что целый металлургический комбинат начали строить, определённо удалась. Даже, я бы сказал, слишком хорошо удалась, поскольку послевоенные исследователи истории и экономики нацистской Германии рассуждали в ключе, заданном Гитлером и Герингом, похоже, не особенно догадываясь, что их околпачивают.

Знаменитый снимок начала строительства комбината в Зальцгиттере в 1938 году. Главное — удачный кадр

Избыток стали

И нацистское руководство, и немецкие промышленники ставили на импортную руду и, соответственно, на её захват в ходе планируемой войны. Промышленники — из-за выгоды. К примеру, в 1936 году тонна железной руды закупалась немецкими заводами по 9,11 рейхсмарок за тонну. При содержании 62 %, тонна железа в руде стоила 8,9 рейхсмарок. При этом балки продавались по 99 рейхсмарок за тонну, а полуфабрикаты — по 78 рейхсмарок за тонну. Сейчас, конечно, трудно сделать точную калькуляцию себестоимости переделов руды в чугун, чугуна в сталь, а стали в прокат на немецких заводах, но «на глазок» можно сказать, что 15-20 рейхсмарок с тонны они чистой прибыли поднимали. Так что перерабатывать импортную железную руду в экспортный металлопрокат было выгодно.

Но началась война, возникли потребности военного производства, и тут вывоз должен был прекратиться. Но нет, вывоз продолжался. Более того, во время войны он вырос и вскоре обогнал довоенные показатели, особенно в середине войны.

1940 — 1393,4 тысяч тонн,

1941 — 2391,4 тысяч тонн,

1942 — 3277,9 тысяч тонн,

1943 — 2334,8 тысяч тонн.

Изумительное дело! В 1942 году, во время тяжелых битв, у Германии оказалось 3,2 млн тонн готового сталепроката, который не был пущен на военное производство, а был экспортирован. И куда? Например, 73 % полуфабрикатов пошло в Италию, 37 % железнодорожных материалов — в Румынию. Это, между прочим, 80,2 тысячи тонн, что позволяло построить 72 тысячи км путей в одноколейном исчислении. Лист и проволока шли в Нидерланды (21 %), Францию (14 %), Швецию (12 %) и так далее. А вот слябы и слитки, которых в 1942 году было вывезено 1212,7 тысяч тонн, на 28 % пошли во Францию, на 12 % в Нидерланды, на 10 % в Италию и на 9 % в Швецию. Франция потребила в 1942 году 339,5 тысяч тонн немецких слябов и слитков. И так далее.

В 1943 году всего в Германии, вместе с оккупированными территориями, было выплавлено 34,6 млн тонн стали, из них 2,3 млн тонн было экспортировано, или 6,6 % выплавки. В качестве сравнения, этот вывоз металла был эквивалентен выпуску 155,6 млн штук гаубичных осколочно-фугасных снарядов 10,5 cm FH Gr.38. Да и вообще, много можно было сделать всякого вооружения и боеприпасов из этого металла.

Статистика подводит к выводу, интересному и неожиданному. У Германии перед войной и во время войны, по крайней мере до тех пор, пока американцы не разбомбили металлургические заводы, сталь была избыточным ресурсом. Сталь вывозили в оккупированные и зависимые страны, фактически обменивая на более нужные для военной экономики ресурсы. Кроме того, анализ статистики позволяет полагать, что немцы ещё до войны создавали скрытые запасы металла в прокате, заготовках и полуфабрикатах, потому что многие миллионы тонн стали куда-то девались, не доходя до переработки в прокат.

Руины сталеплавильного завода Круппа в 1945 году

Если это так, то становятся понятными некоторые обстоятельства. Такие как прохладное отношение немцев к восстановлению захваченного Донбасса. Наш опыт восстановительных работ показал, что даже сильно разрушенный металлургический завод всего за 3-4 месяца доводится до начала выплавки. Немцы тоже могли бы это сделать. Это казалось загадкой, почему не сделали. Думается теперь, в свете обнаруженных данных, что не очень хотели и не очень это им было нужно. Атмосфера лета-осени 1942 года для немцев: большевики бегут к Волге и Кавказу, победа вот-вот на пороге, заводы Рейха выплавляют столько, что больше 3 млн тонн стали продаётся за рубеж. Зачем возиться с разрушенными металлургическими заводами? Это будет сделано когда-нибудь потом. Правда, это «потом» в силу резкого изменения обстановки в 1943 году, так и не наступило.

Так что, когда Геринг или немецкие генералы прибедняются, утверждая, что у них не было того или другого, к этому следует относиться с осторожностью, потому что это может быть дезинформация.

Информация