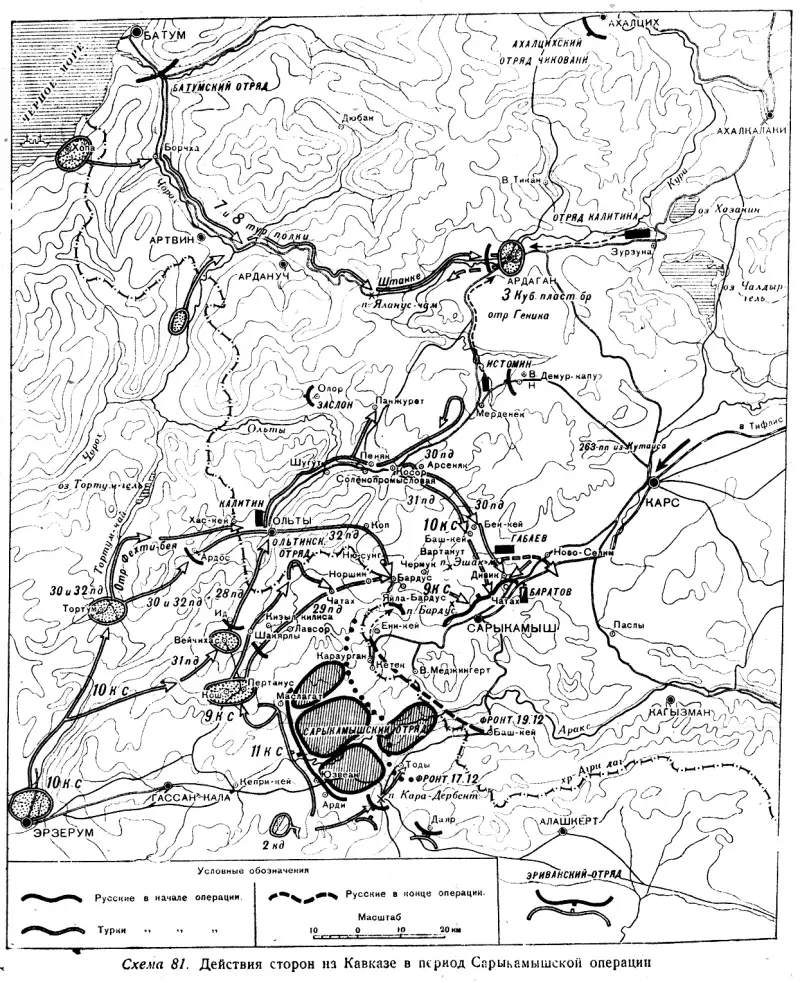

Русские штыки и генерал Мороз сокрушили турецкую армию

Наступление 155-го Кубинского пехотного полка на турецкие позиции у перевала Бардус. Художник Рихард Карл Зоммер

Наступление 3-й армии и генерал Мороз

Мышлаевский, имея данные об отходе отряда Истомина и появлении войск противника у Бардуса, разгадал план турок («Турецкий Наполеон» планировал выбить русских с Кавказа). Сначала генерал хотел отвести войска восточнее Сарыкамыша и занять новый оборонительный рубеж. Но турки в Бардусе были ближе к станции, чем основные силы Сарыкамышской группы, к тому же она была уже связана боем. Поэтому он приказал прекратить атаку на Кепри-кей и организовать оборону у станции Сарыкамыш.

12 (25) декабря 1914 г. из Сарыкамышского отряда назад в Сарыкамыш (там располагалась передовая база армии с многочисленными складами) были направлены 20 батальонов, 6 сотен и 36 орудий. Однако передовой отряд — 6 сотен, 4 орудия и 1 батальон на повозках, мог подойти только 13 (26) декабря. До этого Сарыкамыш необходимо было удержать имеющимися силами.

В гарнизон станции входили 2 дружины ополченцев и 2 рабочих (эксплуатационных) батальона, а также случайно в это время бывшие на станции подразделения. В Сарыкамыше оказались собранные для формирования 23-го Туркестанского полка взводы от каждого из Туркестанских полков (две роты стрелков), 2 орудия, которые направили в Тифлис для создания новых батарей, 12 пулеметов, направленных во 2-ю Кубанскую пластунскую бригаду, и 200 прапорщиков, которые ехали на фронт.

Таким образом, был сформирован сборный отряд в 6 3/4 батальона, 1 1/2 сотни, 2 орудия и 16 станковых пулеметов. Два рабочих батальона сразу посадили на сани и бросили на перевал на помощь пограничникам, чтобы задержать противника. В это время основные силы отряда готовились к обороне. Возглавил сводный отряд начальник штаба 2-й Кубанской пластунской бригады, полковник генерального штаба Букретов, который находился в Сарыкамыше проездом в свою часть.

Тем временем турки совершили серьёзную ошибку. 10-й корпус вместо предусмотренного замыслом операции поворота от Ольты к Бардусу увлёкся преследованием Ольтинского отряда, который перешёл к подвижной обороне и отошёл к Мерденеку. Вследствие этого турки потеряли двое суток.

10-й корпус подошел к селениям Косор и Арсеняк. Только 32-ю дивизию повернули от Ольты на Сарыкамыш. Однако переход был крайне тяжелым — дивизия потеряла до половины личного состава обмороженными и дезертирами. В результате дивизия утратила ударную силу, её оставили вместе с 28-й пехотной дивизией 9-го корпуса прикрывать сообщения у Бардуса.

Энвер-паша, который подошёл во главе 17-й и 29-й дивизий к селению Бардус, 12 (25) декабря начал наступление на Сарыкамыш. Германцы предлагали Энверу выждать сосредоточения всех сил, но он решил наступать. По сведениям турецкого командования, в станции находились лишь части ополченцев без артиллерии и пулемётов.

Наступавшая первой 29-я дивизия столкнулась с русскими пограничниками и рабочими батальонами. В результате боя русские сначала задержали врага, а затем в темноте умело ускользнули от османов. Туркам пришлось ночевать у костров, многие за ночь замёрзли. Усилившиеся морозы и отсутствие тёплого обмундирования в эти дни привели к многотысячным небоевым потерям турецкой армии.

В это же время 11-й корпус вёл бои на фронте Маслагат, Арди, а отряд фон Штанке с боем занял г. Ардаган. Это вынудило русское командование выдвинуть из Тифлиса по железной дороге Сибирскую казачью бригаду под началом генерала Калитина со 2-й Оренбургской казачьей батареей, чтобы прикрыть ахалцихское направление.

Также для поддержки отряда Истомина из Карса выдвинули 3-ю Кавказскую стрелковую бригаду генерала Габаева. Взамен 3-й бригаде из Кутаисской губернии перевозили 263-й пехотный Гунибский полк, который стал последним армейским резервом русской армии.

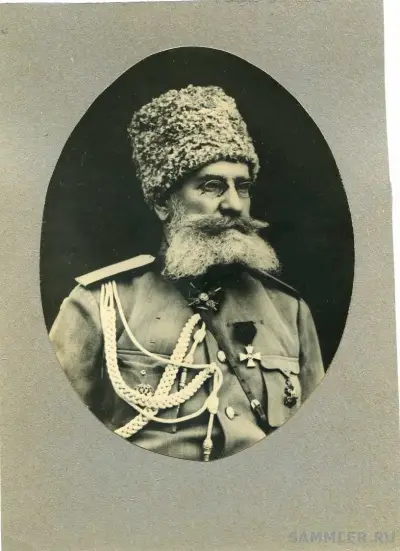

Георгий Эдуардович Берхман (1854—1929) — генерал от инфантерии Российской императорской армии, участник Русско-турецкой войны 1877—1878 годов и Первой мировой войны. Командир 1-го Кавказского корпуса, начальник Сарыкамышской группы войск, за победу в Сарыкамышской операции был награждён орденом Св. Георгия 4-й степени

Сражение за Сарыкамыш

Утром 13 (26) декабря 17-я и 29-я турецкие дивизии, потерявшие до 50% состава замерзшими, начали наступление на Сарыкамыш, стремясь как можно скорее добраться до теплых помещений и русских запасов. Наступление велось ослабленными и разрозненными частями, которые вступали в бой по мере подхода. Поэтому мощный удар нанести не удалось.

Тем временем гарнизон Сарыкамыша был усилен подошедшими из Сарыкамышского отряда батальоном на подводах, 6 сотнями и 4 орудиями. Русские войска плотным огнем артиллерии и пулеметов умело сдерживали противника. Турки смогли занять только Верхний Сарыкамыш и понесли большие потери.

Тогда Энвер-паша решил дождаться сосредоточения всех трёх дивизий 9-го корпуса и подхода двух дивизий 10-го корпуса, чтобы 14 (27) декабря сломить сопротивление русских войск.

Тем временем турецкие 30-я и 31-я пехотные дивизии 10-го корпуса при переходе попали на склонах массива Алла-Икпар в сильный буран. Плохо одетые и голодные солдаты массами гибли. В результате поздно вечером 13 декабря остатки двух дивизий — около 3200 человек — вышли к селениям Бек-кей и Баш-кей. На тропах осталось около 10 тыс. замороженных солдат. 10-й корпус потерял ударную силу, и его остатки с большим запозданием вышли к Сарыкамышу.

Михаил Алексеевич Пржевальский (1859 — 1934) — русский военачальник, двоюродный брат известного путешественника генерала Н. М. Пржевальского. В ходе Сарыкамышской операции возглавлял Кубанскую пластунскую бригаду, которая отличилась в битве за Сарыкамыш. Был награждён орденом Святого Георгия 4-й степени

Поражение 9-го и 10-го корпусов

К исходу 14 декабря русский гарнизон в Сарыкамыше имел уже 17 1/2 батальонов, 7 сотен, 22 орудия и 38 станковых пулеметов. Турки могли выставить 45 батальонов, совершенно расстроенных и обессиленных, утративших боевой дух, имевших на вооружении только горные пушки. Поэтому попытки турецких войск перерезать шоссе Сарыкамыш — Караурган и совместная атака 9-го и 10-го корпусов на Сарыкамыш были отражены.

15 (28) декабря русские войска стали переходить в контрнаступление. 28-я турецкая дивизия была потеснена. Русские войска сбили османов с хребта Чамурлы-даг и начали медленное наступление на Бардусский перевал. На ольтинском направлении отряд Габаева разбил турок у Мерденека, но в виду тяжелых боев у Сарыкамыша получил приказ отставить один полк и возвратиться с остальными силами в Карс, что и было выполнено 18 декабря.

Несмотря на явные изменения ситуации к лучшему, Мышлаевский покинул армию, приказав войскам пробиваться назад, и выехал в Тифлис, где представил доклад об угрозе турецкого вторжения на Кавказ, чем вызвал дезорганизацию тыла армии. При этом он приказал отступать в глубь Кавказа даже не участвовавшим в сражении войскам — частям в Алашкертской долине и Азербайджанскому отряду в Персии. Так, в Персии русские войска оставят Тавриз и вновь займут его после разгрома 3-й турецкой армии.

Сам Мышлаевский поспешно уехал, никого не предупредив. В январе 1915 года он был отстранён от командования, в марте того же года уволен в отставку. Прозван «паническим генералом».

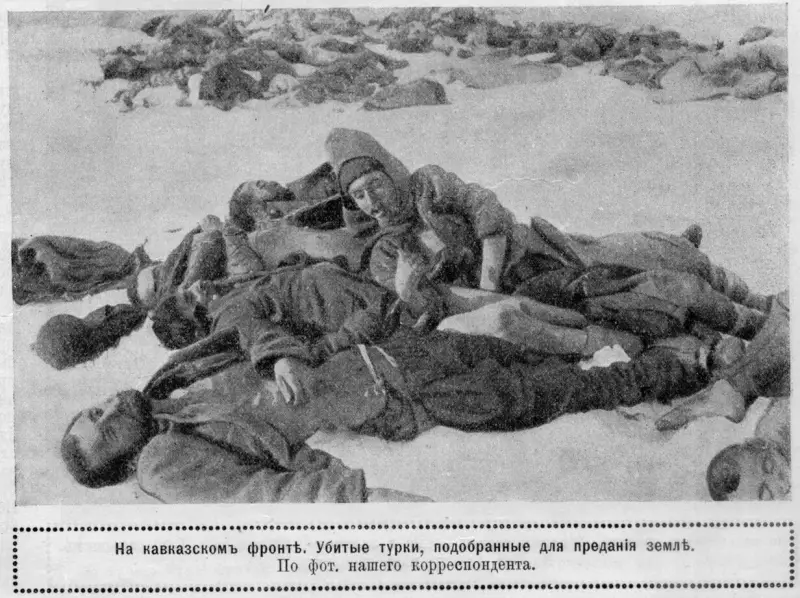

Источник: журнал "Нива". 1915 г.

Как отмечал русский военный историк А. Керсновский: «Железная воля и неукротимая энергия генерала Юденича повернули колесо судьбы».

Русские войска продолжили сражение. Войска в Сарыкамыше возглавил генерал Пржевальский. Пассивность 11-го турецкого корпуса позволила Берхману и Юденичу 16 декабря ещё более укрепить оборону Сарыкамыша. С фронта сняли 5 батальонов пластунов, 14 сотен казаков с батареей. Эти войска сформировали отряд генерала Баратова. Отряд Баратова получил задачу нанести контрудар по 10-му корпусу совместно с частями бригады генерала Габаева и 263-м пехотным полком, которые должны были выдвинуться из Карса.

16 (29) декабря бои шли с переменным успехом. Взятие Сарыкамыша для турок, удержание его для русских было вопросом жизни и смерти. Дальнейшее нахождение турецких войск в занесенных снегом горах, в 20-градусный мороз было равносильно гибели, как и потеря Сарыкамыша и отход по бездорожью для русских. В итоге сверхчеловеческая стойкость русских солдат и казаков сломила отчаяние турецких атак.

Турецкие войска ожесточённо атаковали, но все их атаки были отбиты. Турецкие батальоны уже потеряли 50-80% своего состава, а русский отряд в Сарыкамыше был усилен до 22 1/2 батальонов, 8 сотен, 40 орудий и 78 станковых пулемётов. Причём недостатка в боеприпасах не было, в Сарыкамыше располагались склады армии.

Русские солдаты стоят над шахтой с убитыми турками

Энвер-паша бросил войска

Энвер-паша и его окружение, деморализованные ситуацией, под предлогом организации наступления 11-го корпуса, трусливо бросили остатки 9-го и 10-го корпусов, которые перешли к пассивной обороне.

18 декабря 18-й Туркестанский стрелковый полк, который наступал против правого фланга турок, занял Яйла-Бардус, перерезав коммуникации 9-го корпуса. 21 декабря 1914 г. (3 января 1915 г.) Ольтинский отряд и Сибирская казачья бригада разбили отряд фон Штанке, захватив до 1 тыс. человек пленными. Остатки отряда фон Штанке бежали в Батумскую область.

22 декабря (4 января 1915 г.) войска Пржевальского перешли в общее наступление. Остатки 9-го корпуса были окружены и захвачены в плен вместе с командиром корпуса Исхан-пашой, его штабом и командирами 17-й, 28-й и 29-й пехотных дивизий с их штабами. Было захвачено много оружия и других трофеев.

Во время этого боя произошел довольно курьёзный случай. Преследуя бежавших турок, 14-я рота 154-го пехотного Дербентского полка капитана Вашакидзе (в ней осталось едва 40 солдат) заставила капитулировать всё турецкое командование со 100 офицерами и 2 тыс. солдат. Вашакидзе выдал себя за парламентера и запугал османов, сообщив, что за ним идут три полка. Турки после некоторых колебаний сложили оружие.

Надо отметить, что турецкие солдаты не были трусами и слабыми воинами. «Турки оказывали упорное сопротивление, — отмечал генерал Масловский. — Полузамерзшие, с черными отмороженными ногами, они тем не менее принимали наш удар в штыки и выпускали последнюю пулю, когда наши части врывались в окопы».

После уничтожения 9-го корпуса соседний 10-й корпус начал отступление. Чтобы предотвратить возможный удар турецкой 32-й пехотной дивизии по правому флангу Сарыкамышской группировки, которая вела напряженные бои с частями 11-го корпуса, отряд генерала Баратова начал наступление на селение Чермук. В результате ночного боя в районе селения Бардус войска Баратова захватили в плен остатки 32-й пехотной дивизии (около 2 тысяч человек).

Этот успех позволил укрепить фронт Сарыкамышского отряда, сдерживающего удары 11-го корпуса, который пытался помочь своим. В этих яростных атаках большая часть 11-го корпуса также полегла в боях. В этом сражении наша 39-я дивизия 1-го Кавказского корпуса под началом Владимира Де-Витта получила в Кавказской армии название «железной».

Для того чтобы окончательно переломить ситуацию в свою пользу и подавить сопротивление 11-го турецкого корпуса, в обход противника был направлен отряд полковника Довгирда (4 батальона с 4 орудиями). Отряд выступил 27 декабря (9 января) и в течение 5 дней пробивал путь в глубоком снегу. О тяжести похода говорит тот факт, что отряд проходил в сутки всего по нескольку километров. И все же он выполнил свою задачу. Внезапное появление русских войск в турецком тылу заставило турецкое командование начать поспешный отход.

Генерал Владимир Владимирович Де-Витт (1859 — после 1917) со штабом 39-й пехотной дивизии. Сарыкамыш

Катастрофа турецкой армии

Как на сарыкамышском, так и на ольтинском направлениях русские войска, опрокинув остатки соединений 3-й турецкой армии, полностью восстановили свое первоначальное положение. Планы «турецкого Наполеона» потерпели полный крах. Турецкая армия потеряла из 90 тыс. человек 70-80 тыс. человек, из них 20-30 тыс. замерзшими. Это была настоящая катастрофа.

Энвер-паша со своим штабом через Эрзерум сбежал в Константинополь. Трагедия 3-й турецкой армии, которая погибла из-за недальновидности верховного командования, которое не знало, как вести боевые действия зимой в горах, долго скрывалась её виновниками от турецкой общественности.

Военная комиссия турецкого Генштаба возложила вину за провал Сарыкамышской операции на командира 11-го корпуса, который пассивно действовал в дни штурма Сарыкамыша. Его расстреляли. Энвер-паша, который был главным виновником катастрофы 3-й армии, по-прежнему возглавлял Турцию.

Пропагандистский плакат: «Во время битвы при Сарыкамыше, несмотря на сильный холод и метель, наши доблестные войска с удивительным упорством выгоняли турок с их сильных позиций. Когда турецкие войска потерпели поражение и начали отступать, оставив свое оружие и раненых сзади, наши храбрые солдаты энергично преследовали их. Один турецкий корпус был взят в плен целиком, а два оставшихся корпуса понесли огромные потери. Так закончилась смелая атака турецкой армии, значительно превосходившей по численности наши войска».

Потери русской армии в этом сражении достигали 25-30 тыс. человек, из них 6-12 тыс. обмороженных.

Турецкий план в своем замысле был хорош: 70% сил в ударной группе и 30% в сковывающей, с обеспечением северного фланга (группа Штанке). Удалось добиться внезапности наступления. Но в реальности план оказался авантюрой. Турецкая армия не имела ни соответствующей горной подготовки, ни снаряжения, ни хорошо организованного тыла, ни связи и качественного управления, чтобы провести маневр такого большого размаха в многоснежную и холодную зиму. Наступательная операция оказалась неподготовленной, шла хаотично (достаточно вспомнить бой двух турецких дивизий между собой) и привела к полной катастрофе.

Стоит также отметить негативную роль Энвера-паши и его штаба. Турецкий командующий обладал огромным самомнением при полном отсутствии навыков ведения боевых действий в сложных условиях зимнего Кавказа. При наличии решительного, инициативного и волевого командующего ситуация могла сложиться несколько иначе. В частности, можно было избежать полного разгрома.

Энвер-паша и его штаб в критической ситуации спасовали и бежали, бросив войска. А в турецкой армии были решительные и храбрые командиры. Так, храбрый и любимый войсками Исхан-паша, командир 9-го корпуса, бежит из плена в 1916 году и будет с отличием сражаться против британцев.

Не на высоте положения, правда, оказалась и часть русского командования. Генерал Мышлаевский под впечатлением турецкого наступления и отсутствия точных сведений о положении Ольтинского и Ардаганского отрядов ожидал удара турецких войск на Ахалцихе и Тифлисе. Не веря уже в успех в Сарыкамыше, генерал вернулся в Тифлис под предлогом формирования новой армии. В результате ситуация была спасена решительностью Юденича, Берхмана, командиров отдельных отрядов и героизмом русских солдат и казаков.

В итоге кампании 1914 г. основной план русского командования по обороне Закавказья был полностью реализован. Активной обороной турецкая армия не только была разбита, но и фактически уничтожена. После Сарыкамышской операции турки долго не предпринимали активных действий, перейдя к позиционной обороне.

Русская Кавказская армия перенесла войну на турецкую территорию, создав предпосылки для проведения стратегической наступательной операции в самой Турции.

Информация