Александр Сотников — учёный, атаман, мятежник

Советские историки не простили Сотникову вооруженное выступление против новой власти. Долгие годы его изображали реакционером, авантюристом и даже трусом. Так, например, командир минусинской Красной гвардии большевик Е. А. Глухих сочинил байку о бегстве Сотникова от красных в женском платье. Лишь в конце XX века появились исследователи, такие как А. П. Шекшеев, М. Г. Тарасов, которые постарались объективно изучить те события и непредвзято взглянуть на личность первого атамана Енисейского казачьего войска. С этим незаурядным человеком нам тоже стоит познакомиться поближе.

Александр Александрович Сотников родился в 1891 г. в селе Потаповском Туруханского края. Дед нашего героя – Петр Михайлович – был купцом 2-й гильдии и вел торговлю с коренными народами севера Енисейской губернии. Торговал хлебом, табаком, солью и, конечно же, алкоголем, очень популярным среди местного населения. Его сын Александр продолжил семейное дело и заслужил большой авторитет среди местных жителей. Аборигены называли его «ландуром» – сильным и злым богом быком-оленем.

Но вот внук Петра Михайловича – Александр Александрович не захотел продолжать семейное дело. Молодой человек решил постигать науки. Закончив горный факультет Томского среднего политехнического училища в 1912 г., Александр Александрович продолжил обучение на горном отделении Томского технологического института. Ему не терпелось на практике применить знания, получаемые в вузе. В 1915 г. Александр Сотников на свои средства организовал экспедицию в Норильские горы с целью изучения месторождения каменного угля, медной руды и графита. Время для изысканий было неудачное, уже год как шла Первая мировая война. По возвращении из экспедиции Сотникова призвали в армию и направили в Иркутское военное училище.

Летом 1916 г. Сотников в звании хорунжего (казачье звание, соответствует современному лейтенанту) был переведен в Красноярский казачий дивизион, который был сформирован с началом Первой мировой войны и состоял из трех сотен. Дивизион нес службу в Красноярске и не участвовал в боевых действиях, хотя некоторые казаки отправились добровольцами на фронт в составе частей Забайкальского казачьего войска.

Казаки Красноярской сотни. 1890 г.

С началом революционных событий 1917 г. казачество не осталось вдалеке от политики. Многие служащие дивизиона поддерживали партию социалистов-революционеров или, как их еще называли, эсеров. Некоторые казаки, как, например, Сотников, даже вступили в эту партию. Такая популярность социалистов-революционеров объясняется их более умеренной программой по сравнению с большевиками. Имея большие наделы земли, казаки зачастую не обрабатывали её самостоятельно, а сдавали в аренду. Крестьяне давно зарились на эти участки. Казачество в Енисейской губернии было малочисленным (около 14 тысяч человек) и не имело своей войсковой организации. Поэтому, чтобы защитить своё имущество, казаки стали самоорганизовываться.

25 мая 1917 г. на Первом съезде енисейских казаков приняли решение о создании Енисейского казачьего войска. Председательствовал на съезде Александр Сотников. К тому времени его карьера резко пошла в гору: он стал членом Енисейского губисполкома, избран председателем Красноярского гарнизонного Совета, а приказом командующего Иркутским военным округом был назначен командиром казачьего дивизиона. В октябре 1917 г. Сотникова избрали атаманом Енисейского казачьего войска. За каких-то полгода простой хорунжий стал значительной политической фигурой в губернии.

Красноярская казачья сотня. 1916 г.

Особый вес Сотникову придавал казачий дивизион, единственное сохранившее боеспособность подразделение Красноярского гарнизона. Другие воинские части под влиянием революционной пропаганды и либеральной политики Временного правительства представляли скорее сборища вооруженных людей, с трудом управляемые своими командирами. Попытка поднять дисциплину в воинских частях, переведя в Красноярск 15 фронтовиков – георгиевских кавалеров, не увенчалась успехом. Лидер Красноярских эсеров Е.Е. Колосов так описывал ситуацию в городе:

Конечно, Колосов, будучи политическим противником большевиков, сгущал краски и во всем обвинял сторонников Ленина. Тем не менее ситуация действительно была непростая. Поэтому именно на казаков, оставшихся верными присяге, легла обязанность поддерживать порядок в Енисейской губернии. В качестве примера можно привести ситуацию в Ачинске, где в сентябре 1917 г. для защиты еврейского населения от незаконных действий солдат, подчинявшихся совдепу, была вызвана казачья сотня.

Октябрьская революция еще сильнее обострила ситуацию вокруг дивизиона. Большевики, взяв власть в Красноярске, не сумели поставить дивизион под свой контроль. Казачество в большинстве своем негативно отнеслось к захвату большевиками власти, тем не менее к вооруженной борьбе они не были готовы. Поэтому в резолюции своего собрания казаки написали следующее:

Это обращение не сумело разрядить обстановку. Большевики намеривались разоружить и распустить дивизион, а в случае сопротивления применить силу. Председатель солдатской секции Красноярского совета Сергей Лазо предлагал:

Сергей Лазо (1894 -1920)

Вставшие по разные стороны баррикад два молодых офицера Сотников и Лазо имели немало общего. Оба получали «техническое образование», но война заставила их надеть форму и стать офицерами, оба вступили в партию эсеров и поддержали Февральскую революцию, после которой «выбились наверх». Тем не менее политика сделала их врагами: Лазо разочаровался в партии эсеров и примкнул к более радикальным большевикам.

18 декабря Енисейский губисполком принял решение о демобилизации казаков и роспуске войсковой организации. 29 декабря из Томска в Красноярск были вызваны отряды Красной гвардии, а с 1 января прекращена выплата жалованья казачьим офицерам. Получив 17 января ультиматум от большевиков признать власть советов и согласиться с ликвидацией казачества, малый войсковой круг решил не признавать советскую власть как не выражающую воли всего народа. Чтобы избежать вооруженного столкновения, круг решил вывести дивизион из Красноярска и предложить исполкому не вмешиваться в жизнь казачества и распустить отряды Красной гвардии. В ответ губисполком объявил Красноярск на осадном положении.

Выйдя из города и переправившись на правый берег Енисея, дивизион расположился в селе Торгашино. К тому времени в подразделении осталась лишь треть личного состава, а остальные, бросив службу, отправились по домам. В распоряжении Сотникова были 177 казаков, 67 офицеров и 44 гимназиста и семинариста. Вскоре к ним прибыли из Красноярска еще четыре сотни молодежи, готовой выступить против власти советов. Большинству из них пришлось вскоре вернуться домой, поскольку в дивизионе не хватало оружия и боеприпасов.

Деревня Базаиха Красноярского округа. 1903 г.

Многие служивые, несмотря на недовольство новой властью, так и не решились выступить против неё. В этой ситуации атаман принял решение отступить в Минусинский уезд, надеясь найти поддержку среди казаков, проживавших на юге губернии. В поход вышли в основном молодые казаки и офицеры: 120 казаков и 25 офицеров.

Получив известие о выступлении казаков, Минусинский совет объявил город на военном положении. В то время в городе находилось всего лишь 80–100 красногвардейцев. С целью выиграть время большевики вступили в переговоры с казаками. Переговоры, конечно же, не увенчались успехом, но в Минусинск прибыли подкрепления. Теперь гарнизон города насчитывал 900–1000 красногвардейцев с орудиями и пулеметами, доставленными из Красноярска.

7 марта 1918 г. в Минусинске создали ВРК (военно-революционный комитет), который возглавил Кузьма Егорович Трегубенков. Именно ему было поручено подавление мятежа. Красногвардейские отряды выдвинулись к казачьим станицам и потребовали от служивых сдать оружие и арестовать офицеров. В противном случае красные грозились стереть с лица земли станицы, «поддерживающие мятеж контрреволюционера Сотникова и его офицерской банды». Казаки, и ранее не готовые к открытой вооруженной борьбе, теперь перед лицом численно превосходящего противника пошли на попятную и отвернулись от своего атамана. Александр Сотников, преданный своими соратниками, был вынужден 18 марта вместе с двумя офицерами бежать из Таштыпа в тайгу.

22 марта 1918 г. на заседании губернского Совета Г.С. Вейнбаум доложил о ликвидации мятежа. Всего советские власти арестовали около 300 «мятежников», еще несколько офицеров застрелились. Казачьи станицы были вынуждены выплатить контрибуцию.

Изучая историю «Сотниковского мятежа», нужно отдать должное большевикам. Будучи первоначально слабыми в военном отношении, они сумели в короткие сроки собрать необходимые силы и показать противнику свою твердость и решительность. Но все же основная причина поражения кроится в другом – в неготовности казаков к вооруженной борьбе. Историк Александр Шекшеев писал об этом:

Шекшеев Александр Петрович

Каким образом сложилась дальнейшая судьба первого атамана Енисейского казачьего войска? Пробираясь по тайге, он достиг Барнаула, а оттуда отправился в Томск. В это время начался мятеж Чехословацкого корпуса, и власть в Сибири стала переходить к белым. Приказом по томскому гарнизону Сотникову поручили сформировать гусарский дивизион. Затем его отправили в Красноярск для проведения мобилизации енисейского казачества.

Выполнив поставленную задачу, Александр Александрович попросил казаков о сложении с себя полномочий войскового атамана. Вместо него войско возглавил полковник Каргаполов. При этом Сотников по-прежнему оставался популярен среди казачества. Об этом свидетельствует тот факт, что на IV съезде Енисейского казачества Александра Сотникова избрали походным атаманом и одним из кандидатов в члены Учредительного собрания. Казаки ходатайствовали перед командованием Сибирской армии о возвращении Сотникова, но, несмотря на это, он больше не исполнял функций атамана.

Александр Сотников ушел на фронт, где командовал кавалерийским дивизионом, а затем 1-м Томским гусарским полком. Однако и здесь он пробыл недолго. После прихода к власти адмирала Колчака Сотников покинул военную службу. Отказался он и от политики, порвав с партией эсеров. Молодой человек вновь вернулся к своему призванию – науке.

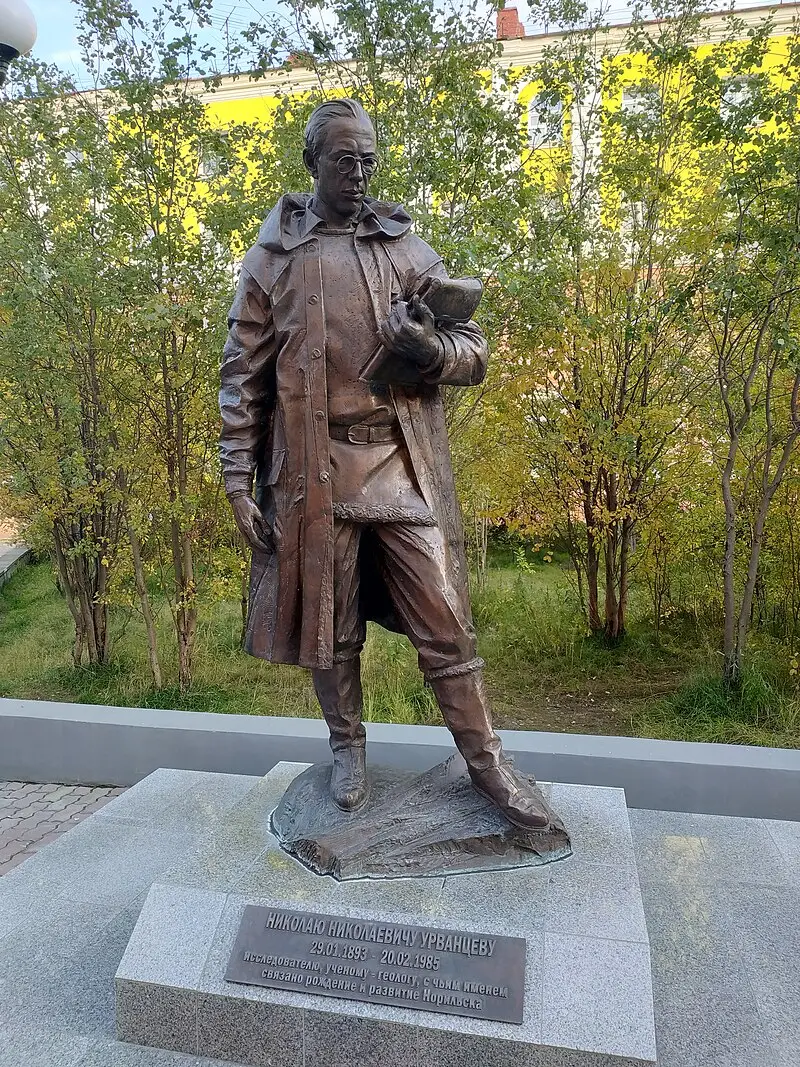

Летом 1919 г. в разгар гражданской войны Сотников отправился в экспедицию в район Норильских гор. В состав отряда Сотников включил молодого геолога Николая Николаевича Урванцева и нескольких «политических» сторонников советской власти, которых бывший атаман взял на поруки и вызволил из красноярской тюрьмы, где они находились в качестве заложников.

Урванцев Николай Николаевич

Вернувшись осенью 1919 г. в Томск, Сотников вместе с другим участником экспедиции Котельниковым был вызван с отчетом в Иркутск. Пока они добирались до города, в Иркутске к власти пришли большевики. Доклад о результатах экспедиции был высоко оценен в Совнархозе, а ученых решили откомандировать в Москву. Эта история была близка к «хеппи-энду», но в последний момент все сложилось иначе. Сотникова и Котельникова арестовали иркутские чекисты. Через четыре месяца арестованных передали в Красноярскую губЧК, где Сотникову предъявили обвинение в «контрреволюционной деятельности», которую он осуществлял, будучи атаманом.

В поддержку арестованного выступил красный партизан Н.А. Иванов, который дал показания о том, что его брат-красногвардеец, находившийся в тюрьме, был спасен Сотниковым, включившим его в состав экспедиции. Однако эти усилия оказались тщетными, 11 мая 1920 г. дело Сотникова передали в коллегию Красноярской губЧК.

В обвинительном заключении Александру Сотникову вменялось в вину не только неподчинение приказу советской власти о разоружении казачьего дивизиона, но и членство в тайной организации, боровшейся с томскими большевиками в 1919 г. Обвинение просто бредовое. Ведь в это время в Томске власть была в руках белых, и подпольной деятельностью занимались не контрреволюционеры, а именно красные. 23 мая коллегия губЧК постановила расстрелять Сотникова, а его имущество конфисковать.

Дата приведения приговора в исполнение не известна. По всей видимости, 19 июля 1920 г. Александр Сотников был еще жив. В этот день К.А. Сотников, заведующий судебно-следственным подотделом отдела юстиции Енисейского губревкома, написал письмо, в котором обращал внимание чекистов на возможность привлечения его брата в качестве ценного специалиста в готовящейся геологической экспедиции. К сожалению, ни научные заслуги, ни заступничество брата, занимающего руководящую должность, не смогли остановить карательную машину.

Что же касается другого ученого – Котельникова, то его дело было передано из губЧК в особый отдел 5-й армии, где не только избежал расстрела, но и был взят на службу военным гидрографом ВМФ РККА.

Александр Сотников также мог бы послужить Родине на научном поприще, если бы его жизнь не оборвалась в 29 лет. Участник экспедиции Сотникова Н. Н. Урванцев продолжил его дело и в 1921 г. нашел богатейшее месторождение медно-никелевых руд, для освоения которого был построен Норильский горно-металлургический комбинат.

Первый дом Норильска

Слава первооткрывателя месторождения досталась Урванцеву, а Сотников, первым начавший исследования в том районе, оказался забыт. Это вполне естественно, ведь писать что-либо положительное о мятежном атамане было небезопасно. В своих воспоминаниях Николай Николаевич Урванцев, описывая первую экспедицию, назвал Сотникова не организатором, а простым топографом. Что ж, его можно понять, ведь Урванцев сам был арестован в 1938 г. по печально известной 58-й статье и отбывал наказание в Норильлаге на месторождении, которое сам когда-то открыл.

Памятник Н.Н. Урванцеву в Норильске

Историк Александр Петрович Шекшеев в одной из своих работ, посвященных А. А. Сотникову, писал:

«Реабилитация, пришедшая к Сотникову в 1990-е годы, была запоздалым и скромным актом правоохранительной системы страны. Об этом знает лишь узкий круг заинтересованных людей. Молчание уже прервано, но имя казачьего атамана и полярного исследователя Александра Сотникова должно стать широко известным общественности…»

Новоселов, М.Ю. Он был первым енисейским атаманом / М.Ю. Новоселов // Красноярская газета. – 2019. – №35-36 (2614). – C.4.

Информация