«Квартирный вопрос» в Российской империи на рубеже XIX-XX веков

Роман М. Булгакова «Мастер и Маргарита» обогатил русский язык несколькими «крылатыми выражениями». Одно из них – пресловутый «квартирный вопрос». Утверждение о том, что именно он «испортил москвичей», писатель вложил в уста самого Воланда. С тех пор этот фразеологизм постоянно звучит в разговорах. Однако выросший во вполне обеспеченной семье Булгаков плохо знал и понимал, насколько острым этот «вопрос» был в дореволюционной России.

Нехватка жилья (тем более жилья хорошего) всегда остро стояла во всех странах и во все времена. Посмотрите, например, на снимок, сделанный в Оклахома-Сити (США) в 1939 году:

Этот человек — не маргинал, а один из тех двух с половиной миллионов бедолаг, что лишились своих домов и квартир в период Великой депрессии.

Но почему же именно в 30-е годы ХХ века эта проблема вдруг привлекла такое внимание не только Булгакова, но и многих других советских писателей, например, рассказавших о «Вороньей слободке» Ильфа и Петрова? Давайте поговорим об этом в двух небольших статьях.

«Россия, которую мы потеряли»

Даже в начале XX столетия Россия была аграрной страной, и именно в деревнях проживало тогда подавляющее большинство населения империи. При этом климатические условия в большей части губерний были таковы, что позволяли крестьянам разве что сводить концы с концами. Тезис о «зоне рискованного земледелия» — вовсе не пропагандистский штамп советских властей. В статье «Плавающая» граница Европы и Азии. Климатические критерии мы довольно подробно говорили об этом, и, я надеюсь, вы не оставили без внимания многочисленные климатические карты, размещенные в ней (они сами по себе говорят лучше всяких слов).

В исследовании от 1906 г. академик Тарханов утверждал, что среднестатистический российский крестьянин потребляет продуктов на 20,44 рубля в год, а английский фермер (в сопоставимых ценах) – на 101,25 рублей. Профессор медицины Эмиль Диллон, который в 1877-1914 гг. работал в различных университетах России, писал о состоянии дел в нечерноземных губерниях:

С ним согласен Л. Толстой, в 1902 году в своём письме он обращается к Николаю II:

Кстати, если уж мы заговорили о Льве Толстом – как вам такое откровение актёра Эдриена Эдмондсона, который сыграл роль графа Ильи Ростова в британской экранизации романа «Война и мир» (2016 г.):

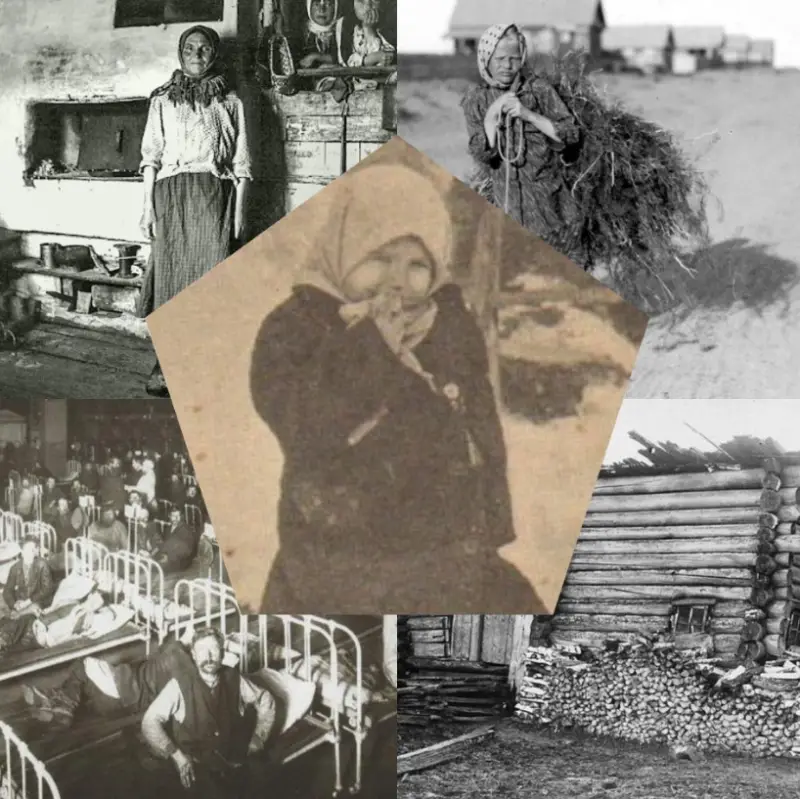

В 1901-1902 гг. из-за неурожая голод охватил 49 губерний, в 1905-1908 гг. – по разным данным, от 19 до 29, в 1911-1912 гг. – 60 губерний.

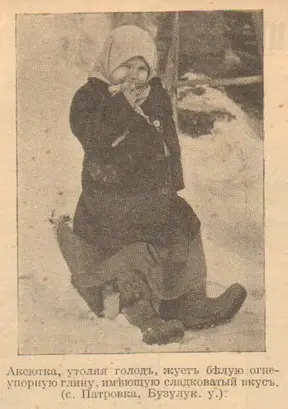

Девочка в селе Патровка, жующая сладковатую белую глину

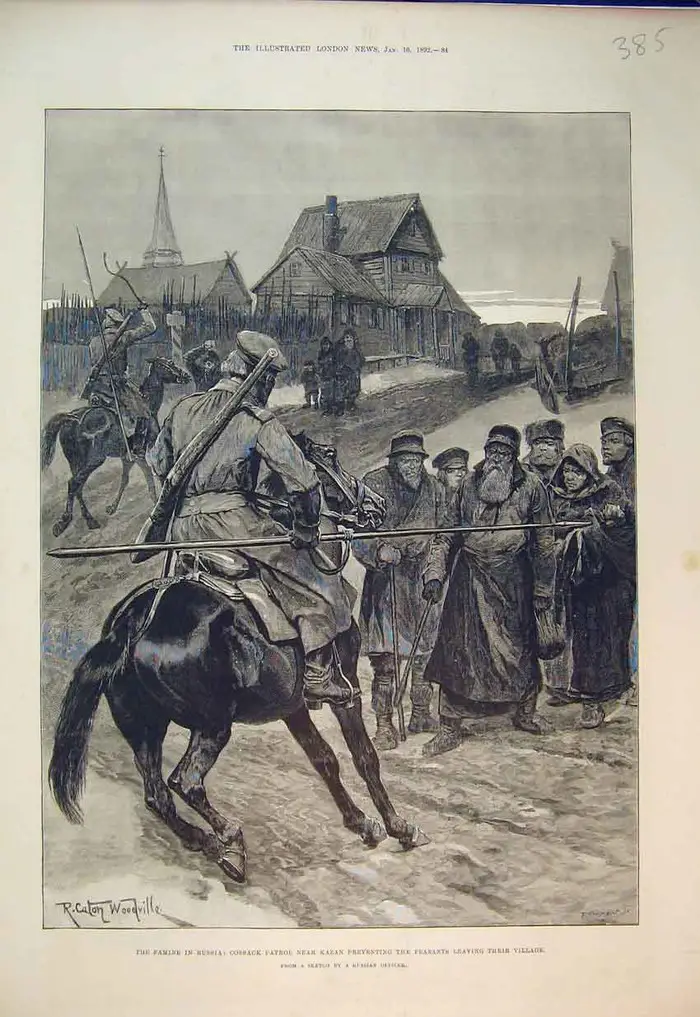

Казаки не дают крестьянам покинуть деревню, чтобы «пойти с сумой» (то есть нищенствовать)

Царский генерал В. Гурко писал, что 40% российских призывников именно в армии в первый раз попробовали мясо, сливочное масло и сахар. При этом, в ущерб основному населению страны, из России вывозились огромное количество зерна. «Крылатой» стала фраза, приписываемая министру финансов И. А. Вышнеградскому (а также Столыпину и Витте), который, отвечая на обвинения в продаже хлеба за границу, якобы заявил:

А на что же тратились доходы, получаемые от экспорта зерна? В 1907 г., например, выручка от его продажи за границу составила 431 миллион рублей. Из них 140 миллионов представители высших сословий потратили за границей – оставили их в Париже, Ницце, Баден-Бадене и других приятных местах. На 180 миллионов рублей было закуплено и ввезено в Россию предметов роскоши. И лишь 58 миллионов были инвестированы в различные промышленные предприятия на территории нашей страны. К сожалению, приходится признать, что компрадорская буржуазия современной России мало отличается от дореволюционной. Нынешние «олигархи», банкиры, чиновники-коррупционеры и разбогатевшие бандиты, которым посчастливилось уцелеть в «лихие 90-е», тратят деньги примерно так же, как богатые купцы-самодуры и презирающие «чернь» аристократы императорской России.

«Квартирный вопрос» в российских деревнях

Естественно, жилищные условия подавляющего большинства русских людей были просто ужасающими. Посмотрите, например, на избу некоего бобыля, который жил на территории современной Карелии на рубеже XIX и XX веков:

Это фотография М. Круковского 1899 года из вышедшей в 1904 году книги «Олонецкий край. Путевые очерки». Вспоминается песня главного героя художественного фильма «Бумбараш»:

А вот как выглядело подворье зажиточного крестьянина в селе Бородино (фотография 1867 г.):

Не слишком шикарно, не правда ли?

Семьи были очень большими, и даже в больших и богатых деревенских домах ни о какой приватности не могло быть и речи. В одном доме жила, например, вот эта семья крестьянина В. Попкова (фотография сделана около 1907 г.):

И вот так выглядели крестьянские избы изнутри:

В европейских странах, кстати, в домах тоже были проблемы с личным пространством, и потому использовались шкафы-кровати («закрытые кровати»), в которых приходилось спать практически сидя. Зато создавалось ощущение хоть какой-то приватности, к тому же было теплее.

Этот южнотирольский шкаф-кровать XVIII века можно увидеть в музее итальянского города Дитенхайм:

Даже Пётр I спал в таком шкафу во время пребывания в голландском Заандаме.

А зимой даже в начале ХХ века русские крестьяне часто брали в дом скотину – можно представить, какой там стоял запах.

«Квартирный вопрос» в городах Российской империи

С развитием промышленности в города потянулись крестьяне, с 1864 по 1917 гг. именно за их счет численность Петербурга возросла в 4,3 раза. 69,6% рабочих в 1913 году жили в бараках, построенных хозяевами заводов и фабрик, в которых просто стояли длинные ряды кроватей. Вот описание «рабочих казарм» Петербурга из книги К. А. Пажитнова «Положение рабочего класса в России», изданной в 1908 году:

Впрочем, по свидетельству Пажитнова, «на большинстве фабрик для многих рабочих, по обыкновению, особых спален не делают» – то есть работники спали прямо на рабочем месте.

Семейные рабочие жили в тех же бараках, отгораживая свою кровать тонкими и невысокими перегородками. Вот что говорится об этом в уже цитировавшейся нами книге К. Пажитнова:

А вот заключение, сделанное в 1880 году земской санитарной комиссией об условиях жизни рабочих на Егорьевской Хлудовской мануфактуре (это Московская губерния):

На этой фотографии 1887 г. вы видите малолетних работников Даниловской мануфактуры:

Рабочий день у этих детей начинался в 5 часов утра, в 9 часов их отпускали на обед и для отдыха, а в час дня они возвращались на свои места и работали до 5 часов вечера.

А это квартира для учеников стекольной мастерской в Звенигородском уезде, около 1914 г.:

Распорядок дня взрослых рабочих был простой и однообразный: барак — заводской цех — барак. С 1897 года, когда в России запретили воскресный труд, этих полурабов отпускали на церковную службу, но часто вели их в храм строем — и строем же возвращали обратно: хозяева боялись, что они выпьют лишнего и утром не смогут выйти на работу. В «чистые» центральные кварталы городов рабочие почти не заходили — продолжительность рабочего дня была такова, что они не могли бы сделать это даже при очень большом желании.

Кстати, о российских «толстосумах-благотворителях»: упоминавшийся выше Хлудов, пожертвовав однажды деньги на содержание типографии, печатавшей богослужебные книги для его единоверцев-раскольников, в порядке «компенсации» тут же на 10% снизил жалованье рабочим своей мануфактуры.

А как жили те рабочие, что снимали квартиры самостоятельно? Об этом можно узнать из книги М. И. Покровской «По подвалам, чердакам и угловым квартирам Петербурга», которая была издана в 1903 году. Согласно приводимому в ней свидетельству С. Н. Прокоповича (будущий министр торговли и промышленности, а затем – продовольствия Временного правительства), в квартире из трёх комнат и кухни, которую занимали рабочие Невской бумагопрядильни, проживало 29 человек – 24 мужчин и 5 женщин. В первой комнате на 10 человек было 5 кроватей, во второй и третьей на шесть человек по три кровати в каждой, на кухне на семь человек – четыре кровати. То есть лишь один счастливчик спал на отдельной кровати, остальные – по двое. Воду жильцы этой квартиры брали прямо из Невы.

Отметим, между прочим, что в дореволюционном Петербурге был водопровод — правда, не везде и не для всех. Имелось электрическое освещение, хотя и было оно тогда очень дорогим удовольствием (большинство горожан обходилось керосиновыми лампами). Были проведены телефонные линии. Но не было... канализации! По ночам золотари выгружали нечистоты из выгребных ям в специальные бочки (в 1917 году в городе было около 40 тысяч выгребных ям). Жильцы домов, в которых не было и выгребных ям, содержимое ночных горшков (или заменявших их ведер) выливали в специально вырытые вдоль улиц канавки, из которых вода вместе с нечистотами стекала в реки и каналы.

К этому добавлялись еще и экскременты лошадей, и, согласно вполне обоснованному прогнозу конца XIX века, Москва, например, к середине ХХ века должна была просто задохнуться от конского навоза. Содержимое Невы и каналов медики тех лет называли «смесью воды с клоачною жидкостью». Екатерининский (ныне Грибоедовский) канал в начале ХХ века «благоухал» так, что его предлагали убрать в бетонную трубу и сверху засыпать землей. Напомним, что даже Чайковский в 1893 году умер от холеры, выпив в ресторане стакан некипяченой петербургской воды. И он был не единственной жертвой этой болезни, от неё в Петербурге массово умирали и в 1908-1910 гг. Летом даже на центральных улицах Петербурга вонь становилась невыносимой: именно по этой причине более или менее обеспеченные горожане покидали свои квартиры и выезжали на дачи.

Профессор Н. Чижов писал об этой проблеме в 1925 году:

Ещё в 1930 году 530 улиц Ленинграда (общей протяженностью более 300 км) не имели даже ливневой канализации.

Но вернемся к свидетельству Прокоповича 1903 года. Он сообщает о флигеле, в котором проживало 17 человек. В самой большой комнате, где жили 13 человек, вообще не было кроватей. В другой два человека спали на одной кровати, в третьей своя кровать была у супружеской пары.

А это свидетельство из упоминавшейся книги Пажитнова:

Согласитесь, при всех трудностях такие проблемы с жильем героям Булгакова и Зощенко даже и не снились.

Другим вариантом размещения были ночлежные дома – вроде этого в Петербурге, который мы видим на фотографии К. Буллы (1913 г.):

Фотография явно «облагороженная», постановочная. Вот «непричесанное» описание ночлежного дома, которое даёт в пьесе «На дне» М. Горький:

Некоторые ночлежные дома содержались за счет благотворителей, например, московская «Ляпинка» – по имени его владельцев, братьев-купцов Ляпиных. Ночлежный дом Ляпиных – это бывший склад, вначале здесь принимали студентов университета и учеников Училища живописи и ваяния, а затем – всех подряд: в «Ляпинку» пускали до тех пор, пока на полу не оставалось свободного места. Имелась столовая, в которой за пятнадцать копеек можно было получить щи и кашу.

Посетивший «Ляпинку» Лев Толстой приводит такое описание:

(отрывок из статьи «Так что же нам делать?»)

Самым известным «ночлежником» «Ляпинки» был известный художник А. Саврасов, который по причине злоупотребления алкоголем часто «оказывался на мели». Н. Д. Телешов пишет в книге «Записки писателя. Воспоминания и рассказы о прошлом»:

Старшая дочь Саврасова писала:

На этой картине В. Маковского мы видим очередь в ночлежный дом Ляпиных (слева), в центре композиции – А. К. Саврасов (указан стрелкой):

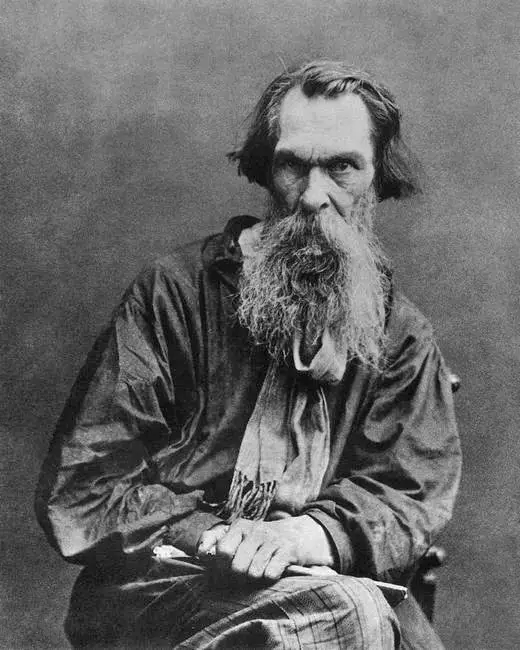

Умер Саврасов тоже на Хитровке – в больнице для бедных. Таким мы видим его на последней фотографии, сделанной его зятем П. Павловым незадолго до смерти художника – в 1897 г.:

В 1913 году на месте «Ляпинки» был построен «доходный дом» Юлии Тимофеевны Крестовниковой – старшей сестры знаменитого Саввы Морозова.

«Ляпинка» была исключением из правил. Гораздо чаще за возможность переночевать в таком заведении нужно было платить. Так, в нижегородском «ночлежном приюте для людей, прибывающих на поденную работу», который построил купец Н. Бугров, переночевать на полу можно было за три копейки, на лавке — за пять. За эти деньги «ночлежники» получали также кружку кипятка и фунт хлеба. Находиться здесь «постояльцы» могли лишь с 9 часов вечера до 7 часов утра. Этот ночлежный дом был рассчитан на 490 человек (и мужчин, и женщин), однако принимал до 1250 человек. Поэтому вы, вероятно, не удивитесь, если узнаете, что каждый квадратный метр площади ночлежных домов в итоге приносил больше прибыли, чем квадратный метр больших квартир для «приличных господ». Любопытно, что в ночлежных домах жили и опустившиеся дворяне, которые зарабатывали составлением прошений либо брались написать письмо.

На другом «полюсе» находились люди, имевшие достаточно средств для того, чтобы иметь собственный дом (таковых в столичном Петербурге было не более 1%, зато у каждого из них в среднем было два дома), либо могли позволить себе снимать отдельную квартиру в «доходном доме». В некоторых из них квартиры сдавались «с дровами», в других — без них (уже дешевле), но жильцы должны были сами покупать их и хранить в дровяных сараях. Квартиры в доходных домах обычно сдавались без мебели, и у Достоевского, например, в двух комнатах из трёх мебели не было. Самыми дешевыми были квартиры на верхних этажах, на которые часто даже вела отдельная лестница с чёрного (не парадного) входа.

Петербург, доходный дом К. Шмидта

А это упоминавшийся выше московский доходный дом Крестовниковой (тот, что был построен на месте ночлежки Ляпиных):

Далеко не все жильцы доходных домов могли позволить себе снимать всю квартиру целиком. Объявления о сдаче жилья в доходных домах печатались на бумаге разного цвета: люди, желавшие жить в отдельной квартире, обращали внимание на синие листы, те, кого устраивала отдельная комната, смотрели объявления на белых листах.

Комната в доходном доме

А на зеленой бумаге печатались объявления о сдаче части комнаты (угла). Причем комнаты и «углы» обычно сдавали не владельцы доходных домов, а арендаторы, которые либо изначально предполагали так поступать, либо лишились части дохода и больше не имели средств на оплату целой квартиры.

Возможно, вы помните, что комнату «шагов шесть длиной» Родион Раскольников снимал «от жильцов» — то есть у основных арендаторов этой квартиры. А герой другого романа Достоевского («Бедные люди») Макар Девушкин снимал угол — за перегородкой в общей кухне.

Вот так выглядела квартира в доходном доме, в которой сдавались «углы»:

Так что и в дореволюционных доходных домах тоже были «коммуналки».

«Жилищный передел»

После Октябрьской революции рабочих стали расселять из бараков и ночлежных домов в квартиры аристократов и «буржуев», выделяя отдельные комнаты, а порой и половины больших комнат, которые разделялись перегородками (политика «жилищного передела»). И это было неслыханным счастьем – при царской власти никто из переселявшихся из рабочих казарм и семейных «стойл» о таком даже и мечтать не смел.

В 1919 году были установлены нормы жилплощади — 18 квадратных аршин (около 9 квадратных метров) на человека. В Москве, правда, допускалось снижение этой нормы до 8 квадратных метров. В результате до 1924 года в столице были переселены около 500 тысяч человек. Не в восторге, как вы понимаете, были те из граждан, кого лишили части прежней жилплощади, подселив непрошеных соседей. Однако советские власти при вынесении постановления об «уплотнении» согласно новым нормам давали хозяевам 2 недели на поиск подходящих соседей. Если не успевали — подселяли уже не спрашивая.

Любопытно, что квартиры в центре среди рабочих тогда не слишком котировались: дело в том, что заводы и фабрики располагались на окраинах, а общественный транспорт был ещё в зачаточном состоянии. Добираться из центра на работу и обратно было долго и дорого.

С началом индустриализации, которая привела к массовому переселению людей из деревень в города, особенно в крупные, «квартирный вопрос» снова резко обострился. О попытках его решения в СССР мы поговорим в следующей статье.

Информация