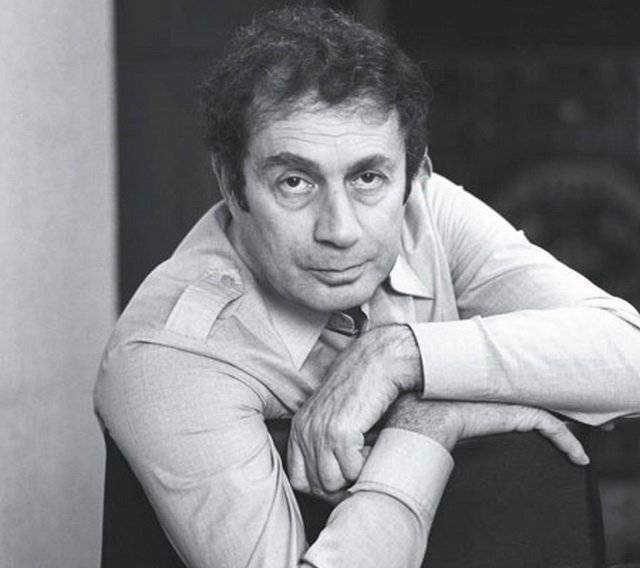

«Лейтенантская проза» – Григорий Бакланов

Григорий Бакланов рано потерял своих родителей, отец будущего писателя умер в 1933 году, мать в 1935, поэтому воспитывался он в семье своего дяди. Свои детские и юношеские годы провел в Воронеже. После окончания 9 класса, Григорий переходит учиться в авиационный техникум. Когда началась война, он работал слесарем на 18-м авиазаводе, который занимался производством штурмовиков Ил-2. Для того чтобы попасть в военное училище, Григорий Бакланов экстерном сдал экзамены за 10 класс (в то время пошел слух, что в армию будут брать только тех, кто успел окончить десятилетку), но, воспользовавшись случаем, вместо училища отправился на фронт рядовым, попал в артиллерию.

Тогда фронт был его главной целью, но попасть туда Григорий Бакланов смог лишь зимой. Он был отправлен на Северо-Западный фронт в гаубичный артиллерийский полк. С фронта его отправили на учебу во 2-е Ленинградское артиллерийское училище, окончив которое он попал на Юго-западный фронт (позже 3-й Украинский). Во время боев за Запорожье в октябре 1943 года был тяжело ранен, но уже через полгода вернулся в свой родной полк и с боями прошел Молдавию. Принимал участие в боевых операциях в Венгрии, в районе озера Балатон, участвовал в штурме Будапешта и Вены. Закончил войну лейтенантом артиллерийской разведки на территории Австрии. Был награжден боевыми орденами и медалями, в частности: орденом Отечественной войны 1-й степени, орденом Красной Звезды, медалями «за взятие Будапешта» и «за взятие Вены».

Переживания и впечатления фронтовой жизни легли в основу будущих художественных произведений писателя. Позднее Бакланов вспоминал, что для своих литературных героев он всегда брал фамилии тех людей, с которыми он воевал. Особенно погибших однополчан, с тем, чтобы хоть так оживить их.

После войны Григорий Бакланов окончил Литературный институт им. Максима Горького, печататься начал в 1950-е годы. Первые его очерки и рассказы можно было отнести к послевоенной «деревенской прозе» и были посвящены быту послевоенной колхозной деревни. Первый рассказ «Выговор» был напечатан в журнале «Крестьянка» в 1951 году, в 1954 году вышла повесть «В Снегирях», в 1955 году – очерк «Новый инженер». В то же время известность писателю принесли первые же его произведения о Великой Отечественной войне.

Первая военная повесть писателя «Южнее главного удара», которая увидела свет в 1958 году, по словам самого автора, еще оставляла желать лучшего, но содержала настоящую правду о войне, «мою» правду. В 1959 году в журнале «Новый мир» выходит вторая его военная повесть «Пядь земли», которая в последствие была издана в 36 странах мира. Это может показаться странным, но советская официальная критика восприняла ее резко отрицательно, расценив как образец как будто бы порочной «окопной правды». По какой-то причине в стране рабочих и крестьян это посчитали чем-то низменным. В какой-то мере данная проза противостояла во многом патетической военной литературе тех первых послевоенных лет, тому, что во время войны и сразу после ее окончания было создано военными корреспондентами.

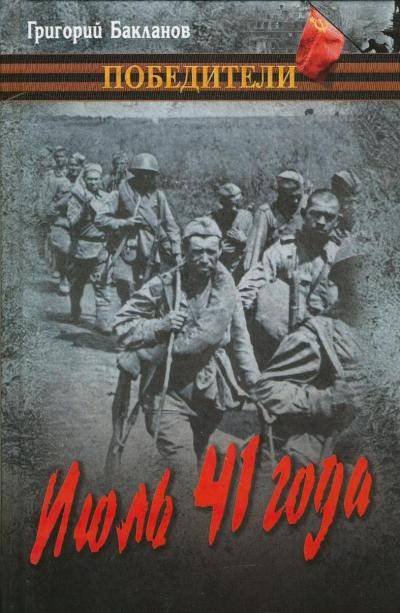

В то же время в конце 1950-х годов в военной прозе события прошедшей войны начинаются воссоздаваться писателями не только как великий подвиг всего советского народа, но и как велика беда и катастрофа, которая сделала несчастными миллионы людей. Судьба конкретного, частного человека на фронте будет оставаться в центре внимания всех военных произведений Бакланова: повести «Мертвые сраму не имут» (1961 год), рассказе «Почем фунт лиха» (1962 год), романе «Июль 41 года» (1964 год). В своем романе «Июль 41 года» Григорий Бакланов одним из первых отечественных писателей назовет среди причин катастрофических поражений первых месяцев Великой Отечественной войны судебные процессы 1937 года, уничтожение Сталиным высшего командного состава Красной Армии. Роман, который успел выйти отдельной книгой, тем не менее был запрещен на 12 лет, хотя уже в 1967 году на IV съезде писателей СССР был признан одним из значительных произведений в советской литературе о прошедшей войне.

Последующие работы Бакланова – повесть «Карпухин» (1965), роман «Друзья» (1975), повесть «Меньший среди братьев» (1981) – рассказывали читателю уже о мирном времени, но героями этих произведений по-прежнему оставались представители поколения, которое прошло войну. Поэтому и свои поступки, совершаемые ими в этой мирной жизни, герои мерили нравственными мерками, которые сложились у них еще на войне.

Вновь очень громко Бакланов заявил о себе в 1979 году, когда свет увидела его повесть «Навеки — девятнадцатилетние», которая была отмечена Государственной премией СССР. В этой повести писатель снова обратился к военным будням. Из мирного далека Григорий Бакланов пытался всмотреться в ту войну, которую после публикации его книги назовут «лейтенантской войной», то есть увиденной не из штабов, а с поля боя. Молодыми людьми, которые только что получили свои первые офицерские звания – «чистыми, честными мальчишками», сложившими свои головы на полях сражений.

В повести «Навеки — девятнадцатилетние» как бы сконцентрировались главнее достоинства баклановской прозы. Позднее критика писала о нем: «ничего мнимофилософического, многозначительного. Бакланов всегда старается писать откровенно и просто. Писатель умеет остро переживать все происходящее с человеком и миром». Молодые лейтенанты – герои произведения Бакланова – обладают обостренным чувством ценности каждого прожитого ими на войне мгновения, каждого дня. Равным образом захватывают читателя и описания сражений, и частые у Бакланова описания природы, существование которой является альтернативой тому кошмару, который соорудили люди.

Помимо этого перу Бакланова принадлежали 2 книги зарубежных очерков: «Темп вечной погони» (1971) и «Канада» (1976), также он достаточно часто выступал в роли эссеиста и автора воспоминаний, которые были написаны в художественно-документальной манере. По сценариям Григория Бакланова было снято 8 художественных фильмов (часть являются экранизацией его книг), лучшим фильмом он считал «Был месяц май» (1970 год) режиссером которого выступил М. М. Хуциев. Самой значительной драматической работой писателя была пьеса «Пристегните ремни» (1975 год), которая была поставлена в Театре на Таганке режиссером Ю. П. Любимовым.

Так случилось, что война стала главным событием в жизни Григории Бакланова, как и многих других людей его поколения – они просто мало что кроме нее знали. До того как возглавить в годы перестройки журнал «Знамя», Бакланов нигде не работал – сперва он был солдатом, а потом все время писателем. В то же время роль, которую он сыграл на посту редактора данного журнала в 1986-1993 годах, очень велика. За несколько лет данный литературный журнал стал первым, который опубликовал многие произведения до этого бывшие под запретом, среди них: «По праву памяти» А. Твардовского, «Собачье сердце» М. Булгакова, «Ночевала тучка золотая…» А. Приставкина, «Верный Руслан» Г. Владимирова. Григорий Бакланов печатал в «Знамени» Пелевина и Кибирова, Булгакова и Платонова – в общем, он стал для журнала тем, кем когда-то смог стать Твардовский для «Нового мира».

В 1995 году вышел очередной роман писателя «И тогда приходят мародеры», произведение о поколении, которое пережило одну из самых страшных войн, но которое в силу трудных противоречий нового времени оказывается на пороге гражданской войны. Последний роман Бакланова написан уже не столько беллетристом, сколько публицистом. Московские события 1993 года еще не успели забыться и отстояться в памяти. Также в 1995 году в Москве вышла книга Григория Бакланова «Я не был убит на войне», а в следующем году книга воспоминаний «Входите узкими вратами».

Григорий Бакланов скончался 23 декабря 2009 года на 87-м году жизни, был похоронен в Москве на Троекуровском кладбище.

Источники информации:

-http://www.velib.com/biography/baklanov_grigorijj

-http://www.hrono.info/biograf/bio_b/baklanov_frid.php

-http://imhonet.ru/person/13933

-http://ria.ru/culture/20091223/201038916.html

Информация