Броненосец «Девастейшн» — родоначальник класса...

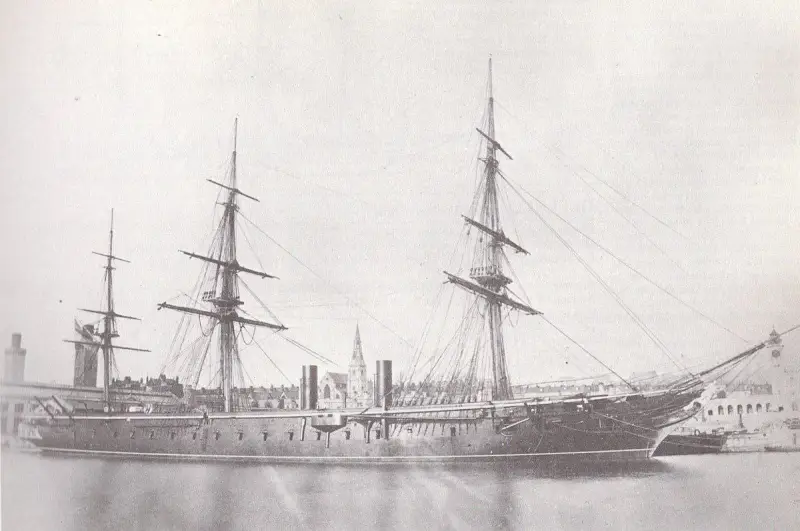

Работать с новыми материалами люди учатся не сразу. Первые здания, выстроенные из железобетона, по своей архитектуре больше напоминали постройки из старого доброго кирпича или камня. В кораблестроении ситуация была примерно схожая. Первый броненосец, «Уорриор», больше напоминал деревянный винтовой фрегат, только размером больше и из железа. Дело в том, что сначала броненосные корабли получали путём обшивки бронёй деревянных корпусов бывших в употреблении кораблей, а потом работала инерция мышления.

«Уорриор» похож на броненосец?

Первый удар по старой корабельной архитектуре нанесли орудийные башни. Сначала орудия старались размещать по-старинке — в бортовых батареях, но... Орудия, способные пробить броню, были больше, сильно больше тех, что стояли на деревянных линейных кораблях, размещать их побортно уже не получалось. И на палубах кораблей стали появляться орудийные башни. Первую шведско-американский инженер Эриксон поставил на палубе «Монитора» — бронированного корабля Севера США в Гражданской войне. В Англии свою конструкцию башен предложил Кольз, в результате чего родились «чудовища вида ужасного» — броненосцы типа несчастного «Кэптэна»: с полным парусным вооружением, высокими бортами, башнями на палубе и на редкость плохой остойчивостью.

Эдвард Рид

Эдварда Рида назначили главным строителем британского флота в 1863 году. Шум поднялся — ужасный! Дело в том, что на этот момент Рид ещё не построил для «Роял Нэви» ни одного корабля. Но, назначение оказалось на редкость удачным: уже стоя на должности кораблестроитель создал проекты броненосцев «Монарх» и «Геркулес». Но свой самый революционный проект Рид достроил уже после ухода с поста главного строителя...

На облик броненосца «Девастейшн», ставшего родоначальником целого класса кораблей, повлияло несколько факторов. Во-первых, необходимость применения орудийных башен, о которой я уже сказал выше. Во-вторых... Обеспечить высокую дальность плавания броненосцев оказалось при существующем уровне развития техники утопией, поэтому Рид с самого начала взял за образец монитор — если корабль всё равно не сможет уйти никуда дальше Балтики, то зачем ему высокий борт? В-третьих, опыт совмещения башен и парусного вооружения можно было смело признать неудачным: хоть до катастрофы «Кэптэна» было ещё несколько лет, но то, что остойчивость бронированных кораблей с высокими мачтами нельзя назвать хорошей, уже было ясно.

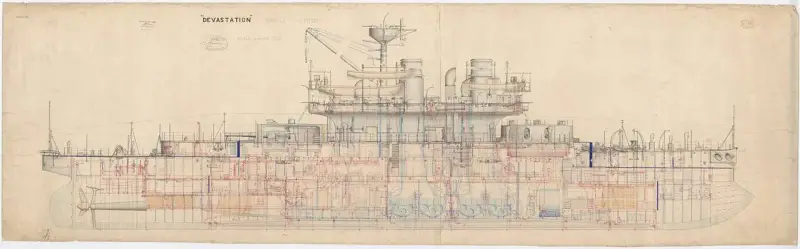

«Девастейшн» в разрезе

Но то, что в 1867 году предложил главный строитель, удивило даже видавших виды моряков. Спроектированный Ридом корабль имел одну мачту, лишённую парусов. Низкобортный корпус был полностью построен из железа, хорошо бронирован (максимальная толщина брони — 305 мм), а его носовая оконечность оканчивалась четырёхметровым тараном. Впрочем, низкобортность корабля была весьма относительной: высоту 135 см имела только небольшая часть борта броненосца, в среднем же это значение составляло больше трёх метров. У заложенного в том же 1869 году, что и «англичанин», русского броненосца «Пётр Великий» минимальная высота борта была 108 см... В середине корабля возвышался эллиптический бруствер, на оконечностях которого были установлены две башни системы Кольза с нарезными 12'' орудиями.

«Вуличские детища»

Об орудиях стоит рассказать поподробнее. Это были 35-тонные монстры (репортёры окрестили их «вуличские детища»), которые заряжались с дула — как во времена Дрейка и Нельсона (только снарядами весом 320 кг, выталкиваемыми 50 кг чёрного пороха...). Но при этом вертикальная наводка осуществлялась при помощи гидравлики (горизонтальная — вращением башни). Хотя даже с учётом гидравлики для подъёма-опускания ствола требовались усилия четырёх человек. При установке орудий одно из них неопытный крановщик (а опытных в то время ещё не было — паровой подъёмный кран тоже был новинкой) уронил на дно лихтера, на котором его привезли. Лихтер затонул вместе с парой пушек. Правда, неделя, проведённая на дне, орудиям не повредила, а там водолазы сумели подвести под лежащие на дне стволы стальные тросы...

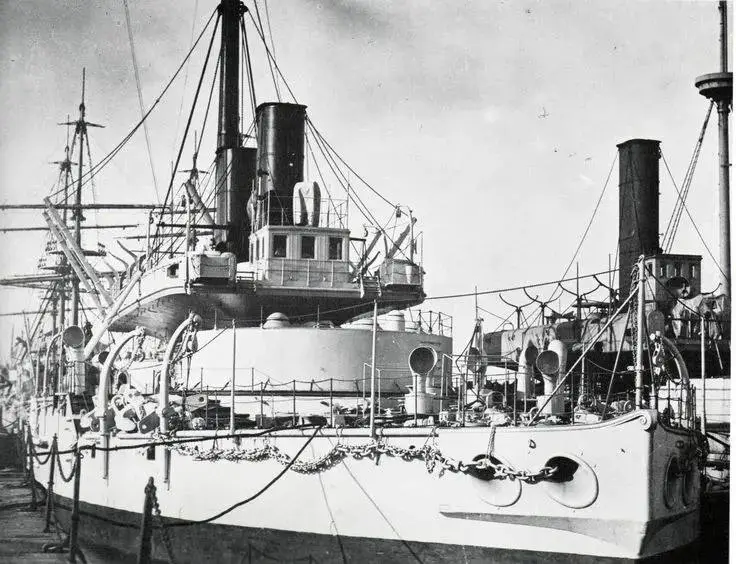

На палубе «Девастейшн»

Бронированный бруствер защищал дымовые и вентиляционные трубы, привод штурвала и нижние части орудийных башен. На палубе бруствера стояла боевая рубка и ещё одна новинка — электрический прожектор. Между башнями располагалась узкая надстройка, образовывавшая командирский мостик, нависавший над ними. За боевой рубкой стояли две дымовые трубы, а за ними — железная мачта.

Поставленные Адмиралтейством технические условия предполагали строительство корабля водоизмещением 4 тысячи тонн. Но Рид сразу понял, что построить в этих параметрах сильный корабль не получится, и добился увеличения водоизмещения выше 9 тысяч тонн (в реальности получилось 9178 тонн). Это позволило обеспечить корабль запасом угля в 1350 тонн (по расчётам должно было быть 1600-1700 тонн), позволявшим пройти на 12-узловой скорости 3000 миль, а при 10 узлах — все 4800 миль. Приятно удивили адмиралов и применённые Ридом два винта: именно они и позволили сильно сократить расход угля на одну милю плавания.

«Девастейшн» вышел на испытания 18 октября 1872 года: нужно отдать должное английским кораблестроителям — построить всего за три года инновационный и весьма сложный технически корабль было подвигом! На мерной миле броненосец показал максимальную скорость 15,52 узла, но в обычных условиях нормой было 13,5–13,8 узла. В движение корабль приводили две паровые машины расчётной мощностью в 5600 индикаторных сил (на испытаниях машины развили максимум 6637,71 индикаторную силу), которые запитывались паром от восьми котлов с 32 топками.

Бытовые условия на корабле экипаж хвалил: хорошая система вентиляции обеспечивала нормальную атмосферу в кубриках и офицерских каютах даже в Средиземном море. Водой камбуз снабжали «водоочищающие машины Криза» — система сетчатых и угольных фильтров, способная в час очистить 280 вёдер питьевой воды. Достаточно удачной была и звукоизоляция: во время стрельбы из орудий главного калибра в помещениях корабля уровень шума был приемлемый.

Носовая часть броненосца «Девастейшн»

Впрочем, практические артиллерийские стрельбы показали, что 35-тонные «Вуличские детища» имеют слишком короткие стволы: при стрельбе крупные частицы пороха сильно царапали палубу, а от грохота лопались стёкла прожектора и некоторые иллюминаторы. Вывешенный на шлюп-балках баркас при первых стрельбах так сильно подбросило выстрелом, что из него за борт вылетели мачта, парус, три весла и решетчатый люк. Кстати говоря, не сгоревшие зёрна талькового пороха при вылете из ствола могли ранить не хуже картечи: при салюте холостым зарядом у проходившей мимо яхты частицы пороха пробили фальшборт и ранили пять членов экипажа...

На хорошие мореходные качества корабля английские кораблестроители не рассчитывали: корабль окрестили «балтийским броненосцем», намекая, что дальше Балтики ему делать нечего. Но, как ни странно, они были не так плохи, как ожидалось. При сильном волнении брызги от волн взлетали выше командирского мостика, а однажды вода из-под форштевня даже попала в кочегарку, но в целом корабль оказался способен осуществлять даже выходы в океан, хотя воспоминания команды об этих моментах нельзя назвать комплиментарными...

Служба броненосцу «Девастейшн» выдалась долгая и спокойная. В 1891-92 годах изрядно устаревший корабль (а во время оно корабли старели очень быстро!) модернизировали. Вместо дульнозарядных древних 12'' пушек поставили более современные казнозарядные 10'' орудия. Кроме того, была установлена вспомогательная батарея 14 орудий из небольшого калибра, которой в изначальном проекте не было. В 1901 году корабль использовали в качестве брандвахты, а в 1902 — списали.

Джон Эриксон

Принятый в состав британского флота в 1873 году «Девастейшн» изрядно напугал американцев. Инженер Эриксон, переписывавшийся с Ридом и бывший в курсе ТТХ новых броненосцев (у «Девастейшна» был ещё один систершип — «Тандерер»), писал: «Девастейшн» и «Тандерер» могут подняться по Гудзону, не обращая внимание на наши батареи и мониторы, и продиктовать нам волю Кастл Гардена». Невысокая мореходность кораблей инженера не обманывала: американские мониторы доходили до Санкт-Петербурга, а у английских броненосцев мореходность была сильно лучше.

Первые оценки кораблю дал английский Комитет по проектам: «...броненосцы типа «Девастейшн» воплощают в себе большое число черт боевых кораблей будущего». Но, как ни странно, продолжения проект не имел! Дело в том, что период между 1871 и 1886 годами историки иногда называют «Тёмными годами викторианского флота». Потратив без малого 300 тысяч фунтов на постройку «Девастейшн», лорды Адмиралтейства решили включить режим экономии. Дело в том, что англичане не смогли создать тактическую и стратегическую военно-морские доктрины, поэтому никому и в голову не могло придти, какие корабли требуется строить для Роял Нэви. В общем, к масштабному строительству броненосцев в Великобритании перейдут сильно позже ввода в состав ВМС революционных кораблей Рида.

«Пётр Великий» отличия видны невооружённым глазом...

Но, заканчивая рассказ о «Девастейшн», нельзя не коснуться корабля, заложенного с ним в один год, но введённого в строй значительно позже. О «Петре Великом». Появление в России этого корабля сильно раздосадовало англичан. Они не могли поверить, что русские смогли создать не менее революционный проект и построить по этому проекту корабль. Тем более что в определённых моментах «Пётр Великий» был поудачнее своего британского собрата. Это было обидно, и появилась статья, в которой, в частности, говорилось:

В общем, английские «хайли лайкли» — не изобретение XXI века. А в XIX веке на эти обвинения ответил сам Рид:

Информация