Универсальный МПК или противолодочный корвет

МПК различных модификаций проекта 1124 на стоянке в Южной бухте Севастополя (2008 год), различимые по антенным постам РЛС общего обнаружения на мачтах (слева направо): МПК «Ейск» проекта 1124МУ с РЛС МР-755 «Фрегат-МА-1»; МПК «Муромец» проекта 1124М с РЛС МР-320 «Топаз-2В»; МПК «Александровец» проекта 1124 с РЛС МР-302 «Рубка».

Универсальный МПК или противолодочный корвет

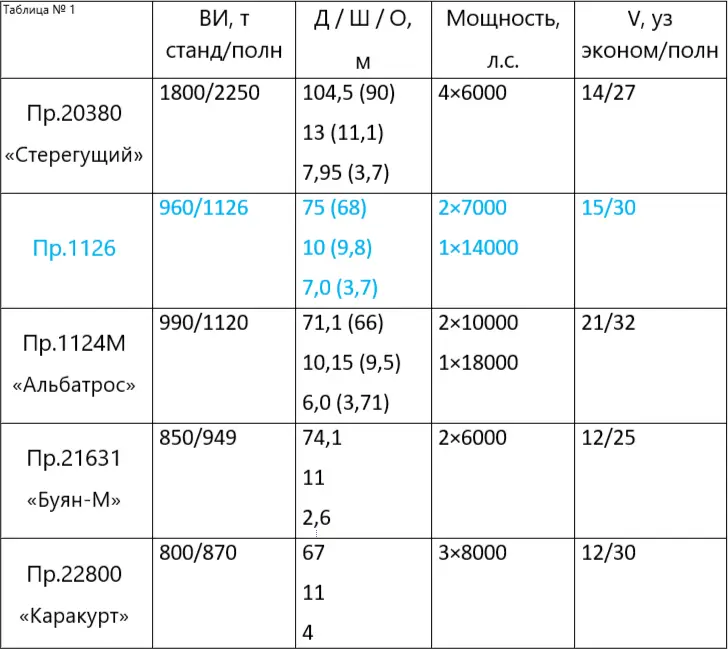

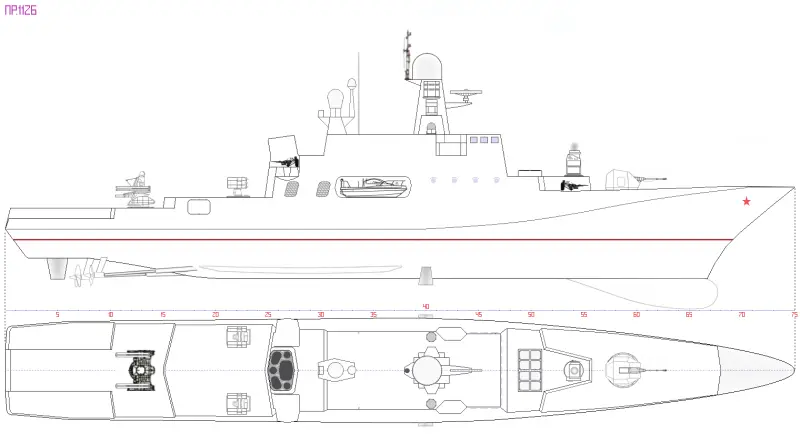

«Это особый случай в этой линейке кораблей. Он обязан был появиться, как никто другой» — слова принадлежат Алексею Николаевичу Соколову, автору книги «Альтернатива. Непостроенные корабли Российского Императорского и Советского флота». Они относятся к проекту 1126 ракетных крейсеров ПВО, которые должны были включаться как флагманские в состав поисково-ударных групп, предназначавшихся для борьбы с атомными подводными ракетоносцами противника.

В 60-е годы прошлого века реализация пр. 1126 остановилась на этапе эскизных разработок. В статье под наименованием «пр. 1126» речь пойдёт о создании малого противолодочного корабля, или малого корвета, или корвета охраны водного района, призванного стать заменой МПК пр. 1124М «Альбатрос», которые родом из тех самых 60-х. Может быть, реинкарнации пр. 1126 в меньшем корпусе поможет острота актуальности замены заслуженных кораблей…

Недостатки пр. 1124М:

- форма обводов носовой части корпуса в виде «топора» в эксплуатации оказалась неудачной. Корабль «рубит» волну, при этом при волнении сильно забрызгивается и заливается, обладает резкой килевой качкой;

- повышенная шумность энергетической установки при движении на 112-цилиндровых дизелях (высокооборотные, выхлоп на уровне ватерлинии);

- три винта фиксированного шага сравнительно малого диаметра, но работающих на повышенных оборотах (число оборотов гребного вала достигает 585 об/мин. На пр. 1135, пр. 61, пр. 1134Б – по 300 об/мин, на пр. 1155 – 327 об/мин.);

- по сравнению с последними зарубежными многоцелевыми кораблями класса «корвет» или «малый фрегат», они уступают последним по ударным возможностям (на советских кораблях этого класса не устанавливались комплексы противокорабельных ракет) и по возможностям освещения надводной и подводной обстановки;

- низкая скорострельность ЗРК семейства «Оса» (2 пуска в минуту при стрельбе по воздушным целям) не позволяет им отражать одновременные атаки нескольких воздушных целей или ПКР, по этой причине на начало XXI века все модификации ЗРК «Оса» являются устаревшим и малоэффективным оружием.

Корпуса, винты, моторы

Начнём, пожалуй, с последнего. Попробуйте себе представить образы кораблей по двум взаимосвязанным характеристикам: 1) мощность двигателя 5500 л.с., скорость 20 уз.; 2) Р 17000 л.с., скорость 25 уз.; 3) Р 24000 л.с., скорость 27 уз. Оказывается, первая это современная подводная лодка пр.636.3 с подводным водоизмещением 3950 тонн; второй – бронепалубный крейсер 2-го ранга «Новик» времён Русско-японской войны, ВИ 3080 т; а третьим идёт современный корвет пр.20380 с ВИ 2250 т. Закончить этот ряд можно нашим антигероем МПК пр.1124М с общей мощностью двигателей 38000 л.с., скоростью 32 узла при ВИ 1120 тонн!

Мне одному «кажется», что паровой крейсер, которому 120 лет в обед, «сделал» бы современный корвет меньшего водоизмещения, будь у них равенство по мощности? И почему корвет на одном движке (6000 л.с.) не сможет догнать подводную лодку, ведь они ровесники? Пока не ответите себе честно на заданные вопросы, не судите строго автора за «наукоподобные» выкладки в статье, он очень старался для блага Родины.

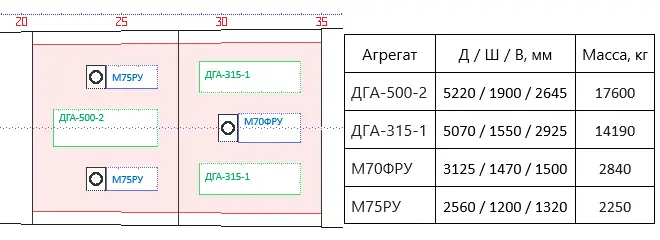

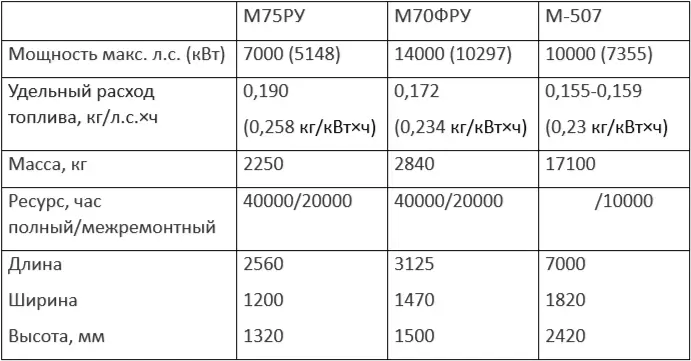

Для силовой установки корабля пр. 1126 выбраны в качестве маршевых двигателей две турбины М75РУ, роль двигателя на форсаже достанется турбине М70ФРУ.

Суммарно это на 10000 л.с. меньше, чем у предшественника «Альбатроса», зато на 4000 л.с. больше, чем у конкурента «Стерегущего». Кто бы мог подумать, но, как ни странно, на вскользь упомянутых выше противолодочных кораблях ГЭУ были газотурбинные, и такой выбор не особо вредил имиджу противолодочников. Как ни крути, раз уж выбор сделан в пользу газотурбинных двигателей, для передачи вращения на три винта фиксированного шага придётся создавать понижающие редуктора.

Кроме трёх стандартных требований к ним: малошумность, надёжность и компактность; заявим и три специфические. Во-первых, при движении корабля, но при неработающем двигателе, между редуктором и двигателем должна разъединяться механическая связь.

Во-вторых, при движении корабля, но при неработающем двигателе, к редуктору должен подключаться электродвигатель, чтобы цепочка из винта, валопровода и редуктора не тормозили движение корабля, а создавали небольшую тягу на винте. Нечто подобное реализовано на ПЛ «Варшавянках», где кроме главного гребного электродвигателя мощностью 5500 л.с. для малошумного экономического хода может использоваться дополнительный электромотор мощностью 190 л.с. В нашем случае ограничимся мощностью электромоторов в 155 кВт (210 л.с.).

В этом контексте сразу огласим состав внутренней энергетики корабля: один дизель-генератор ДГА-500-2 и два дизель-генератора ДГА-315-1. Генератор на 500 кВт в одиночку сможет обеспечить малошумный экономический ход корабля, запитав сразу три электродвигателя при буксировке ГПБА. Или один генератор мощностью 315 кВт заставит подгребать два винта при ходе корабля на одной из турбин. В целом небольшая и доступная для промышленности доработка редукторов позволит значительно повысить экономичность ГЭУ корабля.

В-третьих, выход гребного вала из редуктора необходимо выполнить как можно ниже. На достаточно подробном рисунке пр. 1124М был измерен угол наклона гребных валов от горизонтали. Приблизительное значение составило 5,5 градуса, значит направление вектора мощности гребных винтов тоже отклоняется вверх. Если использовать тригонометрическую функцию синуса угла, можем определить вертикальную составляющую от общей мощности двигателей корабля в 38000 л.с., она представляет значительную величину 3640 л.с. или 9,5 процентов общей мощности.

Согласитесь, «Альбатросам» выход на режим глиссирования не грозит от слова совсем. Зато указанная мощность, приложенная в кормовой части корабля, способствует усиленному зарыванию при килевой качке носовой оконечности, которая находится с противоположной стороны от центра масс корабля. Не эта ли причина усугубляет первый недостаток корабля, озвученный выше? Чтобы уменьшить влияние данного фактора на пр. 1126, предполагается возможным выполнить наклон вала форсажной турбины из носового машинного отделения в пределах 2 градусов (наибольшая длина гребного вала), а валы бортовых турбин сократят наклон до 4 градусов.

После двигателей логично перейти к обсуждению движителей. В качестве затравки для острой дискуссии предлагается цитата из Википедии:

Гребные винты боковых валов первоначально немногим отличались от среднего: первые имели диаметр 4 м, а последний — 3,9 м. После аварии 11 мая 1901 года, когда на испытаниях сломался золотник цилиндра среднего давления левой машины, установили новые, несколько меньшего диаметра винты — 3,9 и 3,76 м соответственно. Сильная вибрация корпуса вынудила в октябре 1901 года поменять винты ещё раз. В окончательном варианте боковые трёхлопастные винты имели диаметр 3,9 м и шаг 5,34 м, а средний четырёхлопастный — 3,56 и 5,25 м.

Конечно же, технологии обработки гребных винтов 120 лет назад не сравнятся с обработкой изделий на станках с ЧПУ в пяти плоскостях в современности. Повышенная точность и чистота готовых изделий в отдельности позволяют избежать массы проблем при их эксплуатации в комплексе сложного организма корабля. Но обращает на себя внимание тщательность и скрупулёзность в подходе к решению инженерных проблем в те далёкие времена.

Ещё за десять лет до постройки крейсера «Новик» англичане столкнулись с неизвестным тогда явлением кавитации гребного винта на миноносце с символичным названием «Деринг». И, наверное, не случайно противолодочные корабли СССР, имевшие газотурбинные ГЭУ, которые в разы превосходят по числу оборотов дизеля, на валах гребных винтов ограничивались значением 300-327 оборотов в минуту.

Дальнейшая борьба за увеличение скорости переходила в сферу совершенствования самих винтов, к оптимальному подбору количества и формы лопастей, размеру диаметра винта и его шага, выбору материала и совершенствованию технологий обработки. К сожалению, похоже, что на проектах 1124 и 1124М конструкторы не особо заморачивались всей этой оптимизацией и при наличии на борту 38000 л.с., что давало почти 34 л.с. на тонну полного водоизмещения (как у прокаченного катера), просто втюхивали флоту заказанную максимальную скорость в 36 и 32 узла соответственно проекту.

Знаменитое «об этом я подумаю завтра» и привело к врождённым второму и третьему недостаткам – повышенной шумности кораблей на протяжении шестидесяти лет эксплуатации. Поверхностный поиск в сети не дал ответа на вопросы: когда и зачем проводилась замена трёхлопастных бортовых винтов на пятилопастные? Или наоборот?

Признанным авторитетом по малошумному ходу в нашем флоте считаются ПЛ «Варшавянка», да и по коэффициенту полезного действия наличной мощности на борту этот тип корабля даст фору всем упомянутым в статье. По доступным рисункам и фотографиям диаметр семилопастного низкооборотного винта подводной лодки можно приблизительно оценить в 2,87 метра. Чтобы не наградить «родовым проклятием» высокой шумности корабль пр. 1126, рискнём предположить следующие параметры для него, опираясь на данные по предшественнику.

У пятилопастных бортовых винтов диаметр увеличить до 2,1 м (2,0 м на пр. 1124М), что повлечёт уменьшение числа оборотов вала при меньшей мощности турбин М75РУ в сравнении с монструальными дизелями М-507А1. Центральный же винт оставить в том же диаметре 2,4 метра, как на пр. 1124М, но выполнить четырёхлопастным. Учитывая несколько меньшую мощность турбины М70ФРУ в сравнении с М-8М, такая комбинация также повлечёт снижение числа оборотов.

То, что в современности на флоте стали уделять пристальное внимание вопросам понижения шумности кораблей, борьбе с кавитацией и повышению КПД ГЭУ, убедительно подтвердит следующий рисунок.

Левый корабль пр.20380 – пятый корвет этого типа «Ретивый» перед спуском на воду, позднее переименован в «Меркурий»; справа – однотипный корвет пр.20385 «Гремящий» в той же ситуации. Нетрудно заметить разницу между парами пятилопастных винтов. Для сравнения в середину рисунка вставлен предполагаемый вид семилопастного малошумного винта подводной лодки «Варшавянка», а выше него – бортовой пятилопастной винт для корабля пр.1126.

Теперь, учитывая всё вышесказанное про двигатели и винты будущего корабля, логично перейти к его корпусу и обвесу. Предполагается несколько улучшить мореходные и скоростные характеристики корабля за счёт увеличения отношения длины корпуса к ширине на уровне ватерлинии. Чтобы сохранить характеристики управляемости, на новом корабле увеличена площадь рулей на 7 процентов с пересмотром формы к некоторому росту высоты за счёт сокращения длины. Ну и главным отличием станет установка успокоителей качки и бортовых килей, как на корветах пр. 20380. В то же время, наверное, не стоит отказываться от научного наследия Советского Союза.

Есть смысл испытать подобное приспособление на одном из подлежащих списанию кораблей пр. 1124М из состава ВМС Украины с последующим внедрением или отказом на кораблях пр. 1126. Ведь повышение экономичности корабля и увеличение крейсерской скорости почти даром ещё не помешали ни одному проекту.

Единственным новшеством корабля пр.1126, способным претендовать на титул «не имеющего аналогов в мире», должен стать корпус из монолитного стеклопластика, сформированный методом вакуумной инфузии.

Это цитата из статьи в Википедии про отечественный тральщик проекта 12700. Не сильно, наверное, ошибусь, если предположу, что производственные мощности Средне-Невского судостроительного завода не потянут ещё и самую большую серию в новейшей истории России по выпуску корпусов из стеклопластика для пр. 1126, предназначенного для замены кораблей пр. 1124М.

Чтобы избежать подозрений в протекционизме, предложу построить предприятие, подобное СНСЗ, на Волге в Твери, хотя давно пора было это сделать в Зеленодольске, где заканчивается серия МРК пр. 21631 «Буян-М». При спуске на воду двух корпусов в год, глядишь, и сможем заменить все корабли пр. 1124, пр. 1124М и пр. 1331М к середине текущего столетия. Но не будем о грустном.

Корпус из стеклопластика для корабля не самоцель и даже не погоня за сенсацией. Ему, как и тральщикам, гораздо чаще придётся работать на мелководье, чем более крупным корветам и фрегатам, что на сто процентов гарантирует минную опасность. Поэтому сиюминутная экономия на внедрении новых технологий и освоении нетрадиционных материалов в современном кораблестроении может обернуться неоправданными потерями в самые критические моменты столь тревожного, неумолимо наступающего неизвестного будущего.

Цитата из Википедии про корвет пр. 20380, но лучше и не скажешь, и нечего добавить применительно к проекту 1126. Разве что обратить внимание на необходимость выполнить выхлопные короба ходовых турбин из титана, а по большому счёту чем хуже дизеля? Вот таким можете себе представить в общих чертах корпус будущей рабочей лошадки Российского ВМФ.

Ракеты и бомбы, снаряды и торпеды

Продекларированная в начале статьи цель постройки нового корабля как достойной, универсальной и экономичной замены малых противолодочных кораблей советского проекта так или иначе подразумевает приоритет противолодочной обороны. Поэтому, учитывая здоровое чувство юмора читателя, превзойти его на этой кухне сможет разве что БПК пр. 1155.1!

Универсальный корабельный стрельбовый комплекс с подпалубной установкой вертикального пуска 3С14 на восемь ячеек способен обеспечить хранение и применение в различной комбинации противолодочных и противокорабельных ракет, а при необходимости и крылатых ракет средней дальности по береговым целям. Таким образом, устранён четвёртый недостаток МПК пр.1124М, который делал его кораблём узкой специализации.

Зафиксируем приобретённые преимущества с переходом от 533-мм торпед, как основного вооружения корабля пр. 1124М, на ракеты того же калибра: во-первых, увеличение боекомплекта боеприпасов с 4 до 8 единиц с возможностью их комбинирования в зависимости от поставленных задач; во-вторых, возросшая как минимум вдвое дальность поражения цели (дальность хода торпед 15-20 км против полёта ракет на дальность в 40 км); ну и в-третьих, сверхзвуковая скорость полёта ракеты в сравнении с ходом торпеды под водой сводит до минимума время от обнаружения противника до огневого воздействия по нему, также сокращая время противнику на принятие ответных мер или совершение манёвра уклонения.

Для эффективного применения столь грозного оружия на полную дальность (круче противолодочных ракет на кораблях могут быть только подводные лодки-охотники) корабль должен быть оснащён и вооружён не менее продвинутыми средствами разведки, наведения и управления.

И тут прежде всего на первый план пытается выйти противолодочный вертолёт, хотя 40 лет назад флот почти доказал не меньшую производительность поиска и уничтожения ПЛ с использованием корабля на подводных крыльях пр. 11451. Давайте посмотрим правде в глаза. Российского противолодочного вертолёта для базирования на кораблях нет и не предвидится. Делать долгосрочную ставку на утраченные технологии и компетенции непрагматично для страны, втянутой в долгосрочный вооружённый конфликт средней интенсивности на своей территории. И даже для оставшихся в строю машин из советского наследия, но базирующихся на современных корветах с ВИ в 2000 тонн, существует масса причин и ограничений как технического, так и погодного характера, ставящих под вопрос безусловное выполнение боевой задачи по поиску и уничтожению подводной лодки противника. Поэтому на проекте нового корабля с водоизмещением чуть выше 1000 тонн полностью отказываемся от присутствия на борту противолодочного вертолёта в существующем виде, но не отказываемся от методов и способов ведения противолодочной борьбы, характерных для винтокрылых машин.

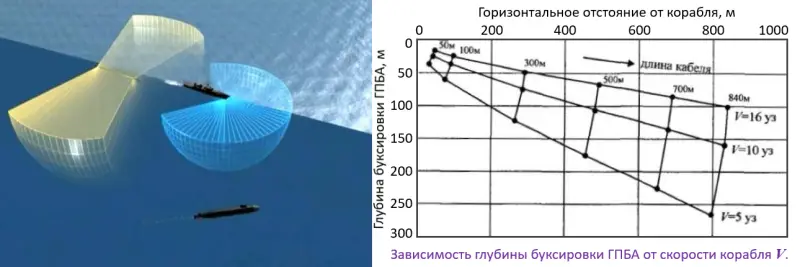

Дать перспективу новому кораблю стать олимпиоником в противолодочной борьбе должен комплекс гидроакустических средств (КГС) активного и пассивного поиска, перекрывающий весь диапазон частот, доступный современной гидроакустике, с использованием подкильной, опускаемой и буксируемой антенн в совокупности с использованием информационных возможностей активных и пассивных автономных гидроакустических буёв и стационарной системы освещения подводной обстановки (СОПО). В будущее невозможно заглянуть с высокой достоверностью, но назвать его современные прототипы мы имеем право.

Аналоги подобного радиоэлектронного вооружения с актуальными доработками станут основой КГС нового корабля. Но в него дополнительно должна быть интегрирована опускаемая гидроакустическая станция (ОГАС) по образу и подобию применявшихся на кораблях на подводных крыльях «Александр Кунахович» и «Сокол». Так, если ОГАС МГ-339 «Шелонь», установленная на КПК «Александр Кунахович» и МПК пр.1124М, опускалась на глубину 100 метров, то ОГАС «Шексна» с МПК «Сокол» оперировала уже на глубине до 150 метров, а перспективный для 80-х годов прошлого века ГАК МГ-369 «Звезда-М1-01» для серийных МПК пр.11451 предполагал работу на глубинах до 200 метров.

Широкий опыт эксплуатации ОГАС «Шелонь» и статистика утверждают, что дальность обнаружения ПЛ по одним данным находится в пределах от 2 до 15 километров, по другим – может достигать и 50 км. Столь широкий разброс обусловлен как различием характеристик самих подводных лодок, так и состоянием моря на различных глубинах. Учитывая всё выше сказанное, можно предположить, что увеличение глубины погружения ОГАС в два раза по сравнению с возможностями «Альбатросов», возможное увеличение размеров и энергетического потенциала новой ОГАС в сочетании с современной элементной базой и цифровой обработкой информации позволит повысить вероятность обнаружения ПЛ на дальностях, близких к 40-50 километрам.

Таким образом становится возможным достичь гармонии в сочетании дальности действия средств разведки корабля с дальностью поражения наличным вооружением. На первый взгляд может показаться перегибом столь многочисленное наличие на борту корабля средств гидроакустической разведки (подкильная ГАС в носовом бульбе; ПОУ с ОГАС на миделе корпуса; ГАП в кормовой части…), но не мне вам рассказывать про перспективы «развития и роста» базовой патрульной и корабельной противолодочной авиации, про перепрофилирование БПК пр. 1155 в «универсальные» фрегаты и про кастрированные возможности ПЛО фрегатов пр. 22350 и пр. 11356, корветов пр. 20380 и пр. 20385.

Вопросы обеспечения развёртывания РПКСН (при постепенном и неуклонном росте их количества), охраны водного района морских баз всех уровней (при отсутствии намёка на СОПО), а впереди ещё и организация конвоирования гражданских судов… Тут уже выдыхаются и американцы, китайцы, из-за отсутствия исторического опыта, пока плохо представляют себе возможные вызовы, европейцы уже просто плывут по течению. Нам же нельзя опоздать. И это хорошо ещё, что Индия вырастает в «своём» океане.

Определившись, так сказать, с «главным калибром» корабля в прямом и переносном смысле, погрузимся в проблемы рутинности самообороны корабля, но не без изюминки. Чисто теоретически гидроакустики могут протабанить современную подводную лодку в сложных условиях моря и зафиксировать уже залп торпед или ПКР по своему кораблю или охраняемому конвою. На этот случай практически все корабли ВМФ от корвета и толще стали получать на вооружение 324-мм четырёхтрубные аппараты системы противоторпедной защиты корабля «Пакет-НК», исключением оказались только фрегаты адмиральской серии Черноморского флота пр. 11356Р.

Со слов Максима Климова, боекомплект из восьми противолодочных торпед и антиторпед критически недостаточен для боевого корабля — их носителя, и в этом автор с ним согласен. На корабле пр. 1126 надо установить два шеститрубных аппарата. Проблемы негров шерифа не волнуют, и мне лично, и командованию Флота тем более должно быть глубоко безразлично, как инженеры-проектанты решат эту задачу. Может быть, увеличат высоту межпалубного пространства в торпедном отсеке или увеличат ширину лацпорта в борту. Готовый к применению боекомплект из 12 торпед и антиторпед должен находиться на пусковых установках СМ-588, может быть, хоть в этом отношении корабль станет «не имеющим аналогов» в отечественном кораблестроении.

Теперь же обсудим обещанную изюминку на десерт. На корабле будут установлены две реактивные бомбовые установки РБУ-1000 «Смерч-3» калибра 300-мм. Сразу условимся, в нашем случае это оружие не против подводных лодок, хотя «туда тоже можно». Шесть реактивных глубинных бомб РГБ-10 калибра 300-мм в залпе несут 582 килограмма неслабого взрывчатого вещества. Более широко распространённые ранее двенадцать РГБ-60 из РБУ-6000 «Смерч-2» калибра 212-мм в залпе несут всего 276 килограмм ВВ. Как говорится, прочувствуйте разницу в два раза.

На начало 60-х годов прошлого века, откуда родом оба бомбомёта, заряда РГБ-60 в 23 кг ВВ хватало для нанесения критических повреждений подводным лодкам тех времён. В наше время прочность корпусов ПЛ значительно возросла в связи с увеличением глубины погружения, да и размеры выросли кратно. Зато в корпусе РГБ-10 присутствует 97 кг ВВ, что всё же превосходит заряды современных боеголовок торпед и антиторпед комплекса «Пакет-НК».

Но дело в том, что в наше время появилась серьёзная угроза надводным кораблям в виде БЭКов, реальная дальность обнаружения которых вряд ли сильно отличается от значения в 1 километр или 6 кабельтовых всеми доступными средствами корабля. На корабле пр. 1126, конечно же, найдётся место для 2-4 МТПУ калибра 14,5-мм, но при массированной атаке они могут просто не успеть перенести огонь и обстрелять все цели. Спасительным аргументом в таком случае может стать залп двух РБУ-1000, паспортная дальность стрельбы которых находится в пределах от 100 метров до одного километра с накрытием определённой площади с гарантированным поражением. В боекомплект старых РБУ-1000 не помешало бы разработать современный боеприпас кассетного типа на такой случай.

Кроме борьбы с ПЛ и БЭК, крупнокалиберные бомбомёты могли бы выполнять роль постановщиков помех, отстреливать на определённую дальность гидроакустические буи пассивного и активного типа, заменяя постановку их с вертолёта, ну и, как предел мечтаний, обеспечить отстрел одноразового источника активного низкочастотного подсвета подводной обстановки. Время не стоит на месте, меняются условия, требования и технологии. Со списанных БПК можно без лишних финансовых затрат на корабль нового проекта переставить существующие бомбомёты. Но, заглядывая в перспективу и учитывая выявленные недостатки из прошлого, на новой модели пусковой установки бомбомёта не мешало бы увеличить количество направляющих с шести до восьми.

Таким видится состав вооружения и средств противолодочной борьбы для размещения в корпусе нового корабля, сопоставимого по размерам с советским МПК.

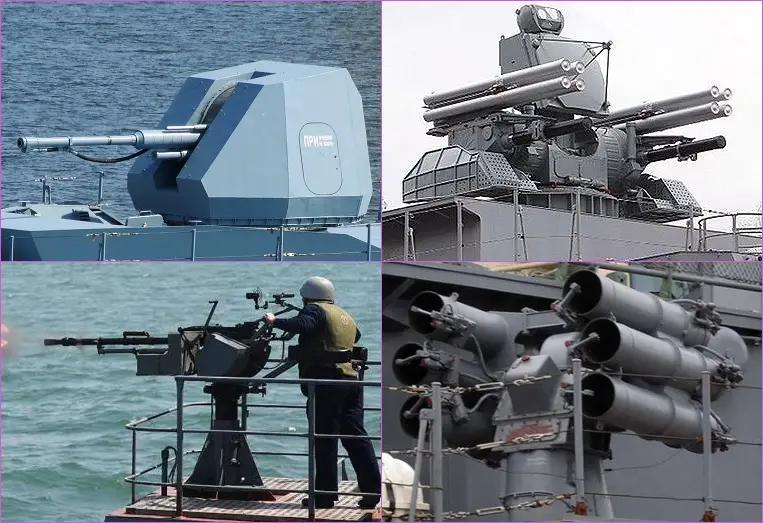

Теперь же обратим внимание на защиту корабля в верхней, воздушной полусфере. Даже по современным критериям МПК пр. 1124М нельзя назвать беззубым в плане ПВО: ЗРК «Оса-МА» с боекомплектом 20 ракет и дальностью поражения до 15 км; 76,2-мм артустановка с дальностью стрельбы по воздушным целям 11 км и скорострельностью до 125 выстрелов в минуту; шестиствольный 30-мм автомат АК-630 с дальностью стрельбы по воздушным целям до 4 км со скорострельностью 5000 выстр/мин; два ПЗРК.

Если коротко рассмотреть залп по кораблю четырёх ПКР «Гарпун», то, теоретически, две ПКР могла бы уничтожить «Оса-МА» со скорострельностью два выстрела в минуту, ещё две ПКР могли бы совместно сбить две артустановки, управляемые единой РЛС управления огнём МР-123 «Вымпел», но какова вероятность столь радостных событий? Оптимизма добавляет ещё и признанный авторитет по артиллерии уважаемый Сергей Линник: «В ходе испытательных и учебно-тренировочных стрельб неоднократно было продемонстрировано, что АК-176 успешно поражает мишени, имитирующие противокорабельные ракеты, с расходом 20–25 снарядов».

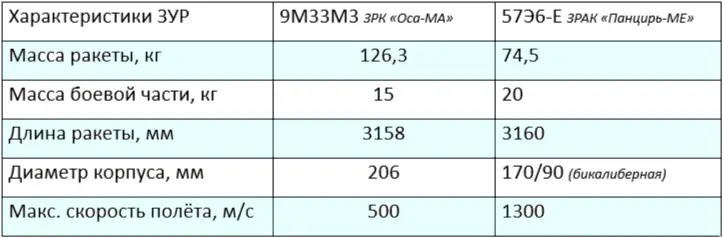

Но не будем принимать желаемое за действительное. Модификация ЗРК «Оса-МА» принята на вооружение в 1976 году, последним кораблём, построенным для флота РФ, с таким ЗРК стал МПК-59 в 1994 году (позднее переименованный в «Снежногорск»), хотя Украина достроила для своих ВМС в 2005 году корвет «Тернополь» пр.1124МУ. Доступной и адекватной заменой пятидесятилетнего ветерана на новом корабле становится зенитный ракетно-артиллерийский комплекс «Панцирь-МЕ», установленный в кормовой части. Коротко огласим преимущества в сравнении с предшественником. Дальность поражения ВЦ с использованием ЗУР – 20 км против 15 у «Оса-МА»; количество одновременно обстреливаемых ВЦ – 4 против 1; боекомплект ЗУР на корабле (из них готовых к стрельбе на ПУ) – 40 (8) ед. против 20 (2) ед.

И даже невооружённым глазом видно преимущество в характеристиках ракет.

К сожалению, столь очевидного преимущества мы не наблюдаем в предлагаемой для нового корабля артиллерийской установке АК-176МА-01, но утешимся проверенной временем надёжностью и качеством. Превосходства над отечественными и зарубежными аналогами попробуем добиться за счёт универсальной радиолокационной системы управления стрельбой корабельной артиллерии «Пума-5П-10-01» именно в базовой комплектации с наличием двухкоординатной обзорной РЛС. Вот именно такими РЛС СУО оснащены «шедевры» отечественного кораблестроения: фрегаты пр.22350, индийские фрегаты пр.1135.6 «Тальвар», черноморские фрегаты адмиральской серии.

Корветы пр. 20380, несмотря на 100-мм артустановку главного калибра, довольствуются упрощённой версией 5П-10-02 без канала кругового поиска. Задумайтесь, какова может быть точность стрельбы орудия, если между осями АУ и РЛС СУО расстояние порядка 40 метров? Так обстоят дела на фрегате пр. 22350, причём «Пума» равноудалена (а может быть, и одинаково бесполезна) и для 130-мм А-192М, и для 30-мм «Палашей» при стрельбе по ПКР. На корабле пр. 1126 это расстояние не превышает пяти метров между объектом управления и субъектом. Заметим, что РЛС управления на «Панцире» находится на одной платформе со скорострельными орудиями.

В электронных СМИ упоминалась возможность размещения на корпусе РЛС СУО «Пума» по требованию заказчика пусковых устройств ПЗРК, в нашем случае «Верба». Оригинальная получилась бы комбинация, если в перерывах между очередями артиллерийских снарядов, используемых для переноса огня на другую цель, коррекции наведения орудия по обновлённым данным о цели, просто для охлаждения ствола, оператор мог бы произвести пуск ракеты с ИК ГСН. Такой тандем РЛ и ИК средств наведения способствовал бы улучшению помехозащищённости вооружения корабля.

Условно к участию в отражении воздушного противника можно причислить и четыре пулемёта КПВ калибра 14,5-мм. Наверное, с некоторых пор их установка на кораблях должна стать обязательным атрибутом. Только вот определиться бы, в какой ипостаси пулемёты будут использоваться: или по старинке с МТПУ в ручном управлении, или в качестве дистанционно управляемых боевых модулей. В последнем варианте для их управления могли бы применяться оптико-электронные каналы «Пумы» и «Панциря» или специально размещённые палубные приборы типа «Сфера-2».

В составе радиоэлектронного вооружения корабля никакой интриги, можно сказать, что оно позаимствовано с корабля-одноклассника «Буян-М». На вершине располагается трёхкоординатная РЛС общего обнаружения 5П26М1 (МР-352-М1) «Позитив-М1»; ниже спереди навигационная РЛС НР-231-1 «Пал» с трёхметровой волноводно-щелевой антенной; корабельная станция спутниковой связи «Центавр-НМ»; боевая информационная управляющая система «Сигма» и комплекс РЭБ ТК-25-2, работающий в нескольких частотных диапазонах, обеспечивающий своевременное обнаружение и эффективное подавление радиоэлектронных средств (РЭС) противника. Этот абзац можно было бы и опустить, так как, судя по первой фотографии статьи и надписью под ней, радиоэлектронное вооружение кораблей состоявшейся серии могло бы легко меняться как при постройке очередного вымпела, так и при плановой модернизации существующих.

Сравнения, анализы, выводы

Среди читателей «ВО» пользуется определённой поддержкой мнение, что строить противолодочный корвет для современного флота РФ надо на платформе МРК «Каракурт». С корпусом катерного типа ещё как-то можно смириться, ведь он непременно будет видоизменяться в связи с неизбежным ростом водоизмещения. Но нельзя идти на соглашательство с силовой установкой, ведущей свою родословную от разработок «авиационных» дизелей на заре моторизации воздухоплавания.

Мы в едином порыве осуждаем длительный процесс ремоторизации на Су-57 и посыпаем головы пеплом из-за переносов вправо сроков создания двигателей для гражданской авиации России и тут же готовы вставить лампочки в уши ещё нескольким поколениям флотских мотористов для работы на дизелях М504 и М507. Бегло сравним характеристики ГТД нового корабля с моторами от предшественника. Данные различных источников могут несколько отличаться от модели к модели, но реальное превосходство газотурбинных двигателей трудно опровергнуть.

Минимальное условное преимущество дизеля вырисовывается только в значении удельного расхода топлива. Как говорит начальница из сериала «След»: «Выбор есть всегда». Дотошный читатель может сам произвести нехитрые проверки по данным таблицы. Если сравнить предлагаемый корабль с заданными параметрами из первой таблицы в варианте с тремя ГТД и в гипотетическом варианте с тремя дизелями М-507 из таблицы для сравнения (на «Каракуртах» М-507Д мощностью по 8000 л.с.), то расход топлива на полной мощности в обоих комплектациях практически одинаков. Да, вариант на ГТД уступает по мощности 2000 л.с., зато легче на 40 тонн (делаем поправку на редуктора с электромоторами). А также следует обратить внимание на возможные объёмы моторных отсеков с учётом габаритов двигателей. Тут полезно будет вернуться к сравнению подводной лодки, старого крейсера и корвета в начале статьи…

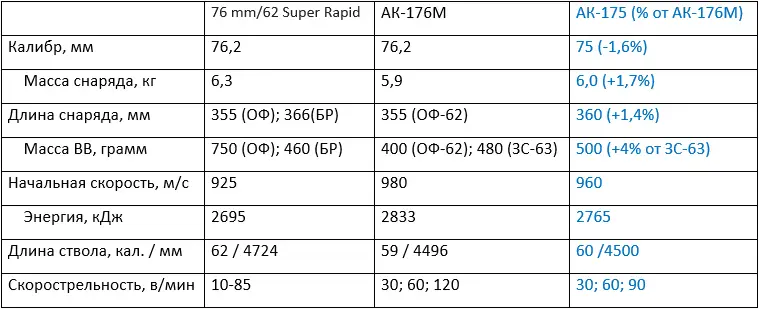

Корабельная артиллерийская установка (КАУ) АК-176МА-01, пройдя долгий путь совершенствования и модернизации, хороша. Но почему мы не видим такой же эволюции в её боеприпасах? Видите ли, она унифицирована по выстрелам с АК-726! За прошедшие 60 с хвостиком лет на Западе много чего появилось нового и даже революционного. Кстати, и современный Восток не пасёт задних. Такого застоя в совершенствовании морских артиллерийских снарядов трудно найти в истории флота с момента его постройки при Петре Великом. Вот зачем в боекомплект западной КАУ введены полубронебойные снаряды?

Преодолеть косность и инерцию в этом вопросе представляется единственным путём — сменить калибр на 75 миллиметров. Более тяжёлый снаряд меньшего калибра более эффективен как в плане баллистики (медленнее теряет начальную энергию в полёте), так и по воздействию на цель (больше запас ВВ). Воспроизвести АК-176 в меньшем калибре для современной промышленности — это не скопировать В-29 после Второй мировой в разорённой стране. Производство новых боеприпасов калибра 75-мм, возможно, в перспективе оправдает себя, если сухопутные войска на «Деривации ПВО» откажутся от калибра 57-мм и старых боеприпасов в пользу современного орудия и для войсковой ПВО, и для перспективной тяжёлой БМП. Для последней и подкалиберный урановый ломик придётся ко двору.

В свете предстоящего обнуления менее чем через год последнего основополагающего договора по СНВ надо перестать играть в благородство со строительством крошечных МРК с евростратегическими ракетами и начинать восполнять возможности флота в противолодочной обороне.

Информация