Сражение при Элли: второе издание Саламина

На Балканах в начале ХХ века сложилась взрывоопасная обстановка. Не зря старый лис Бисмарк выдал своё знаменитое выражение: «Если в Европе будет другая война, то начнётся она с какой-нибудь глупости на Балканах». И ведь как в воду глядел! Между тем причина данного пророчества была самая элементарная: «железный канцлер» прекрасно знал, что сложившиеся границы новых независимых государств — Греции, Болгарии, Сербии, Румынии и Черногории — проведены достаточно искусственно и не учитывают миллионы греков, болгар и сербов, оставшихся подданными «халифа правоверных». И это, учитывая не самое лучшее состояние «больного человека Европы», вызывало естественное желание решить проблему за счёт Османской империи.

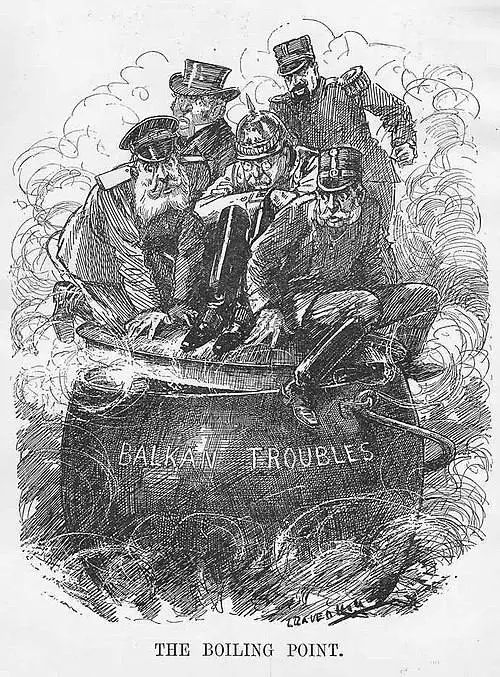

«Кипящий котёл», карикатура Леонарда Рейвен-Хилла для журнала «Панч», иллюстрирующая обстановку на Балканах: Англия, Франция, Австро-Венгрия, Германия и Россия пытаются предотвратить войну на полуострове.

Впрочем, всё было несколько сложнее. Россия много сил приложила к созданию Балканского союза из православных, а по большей части ещё и славянских (кроме Греции, само собой) государств. Но русские дипломаты хотели видеть союз направленным против Австро-Венгрии, а местным элитам гораздо интереснее была именно Турция. На её обломках все члены союза мечтали о создании Великой Греции, Великой Болгарии и прочих великих державах балканского разлива. Была и ещё одна причина, по которой союзники с аппетитом посматривали на турецкие владения: все эти страны имели претензии друг к другу, но турок ненавидели гораздо сильнее, и это придавало Балканскому союзу единство.

Болгары в атаке — самой сильной армией Балканского союза была болгарская.

При начале войны самой сильной армией Союза обладала Болгария, Греция же была нужна, поскольку имела очень неплохой флот. По крайней мере, на фоне флотов остальных союзников. Строить свои военно-морские силы (Эллинико Басилико Наутико, сокращённо BN) всерьёз греки стали при премьер-министре Харилаосе Трикуписе. Начали с подготовки кадров: в 1879 году была создана Школа морских кадетов, в 1884 году — Военно-морское училище, в 1887 году — Центральная подготовительная школа на острове Парос. Главная база BN была построена на острове Саламин, где она до сей поры и пребывает.

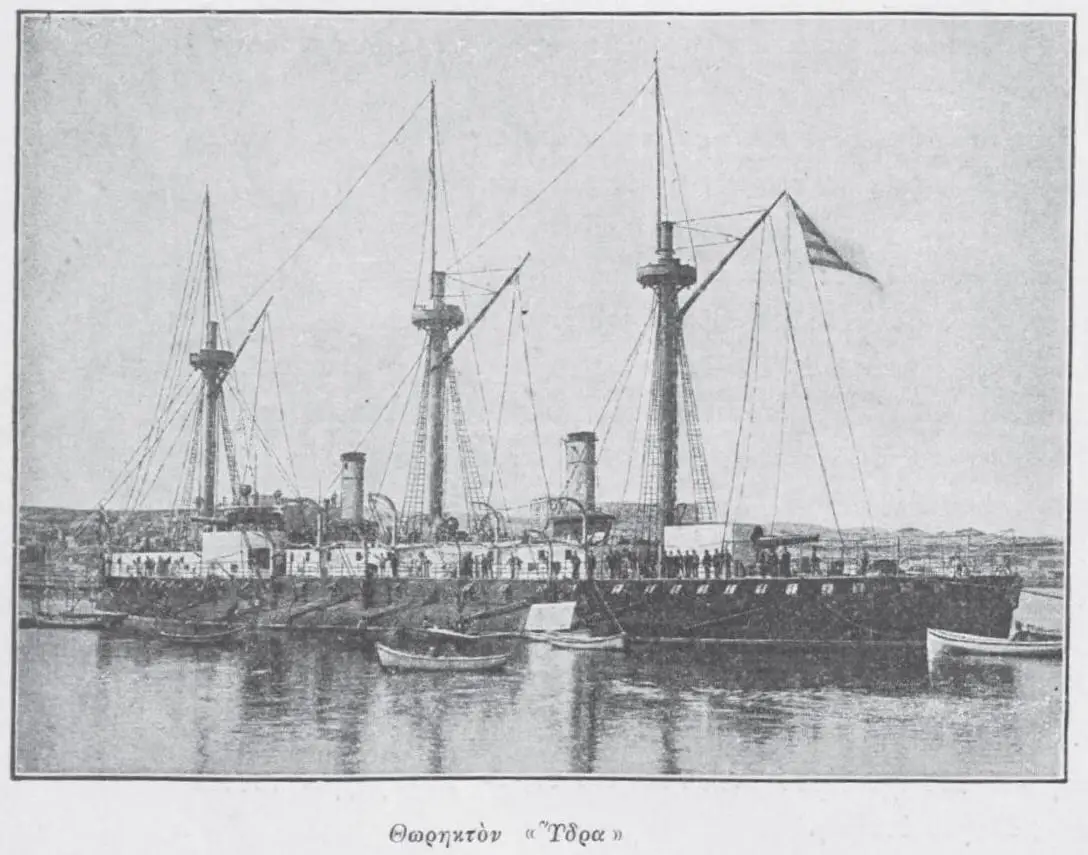

Броненосец береговой обороны «Идра» стар, да удал.

В 1884 году в Грецию прибыла французская военно-морская миссия во главе с контр-адмиралом Жозефом Леженом. Первые современные корабли также заказали во Франции, а именно — парусно-паровой крейсер «Миаулис». Денег в Греции было кот наплакал, поэтому закупили корабль на средства, собранные «Обществом создания национального флота». Крейсер прожил спокойную жизнь, использовался для демонстрации флага в иностранных портах, впоследствии на нём учились будущие офицеры BN.

Позже во Франции же были заказаны канонерки «Микали», «Сфактирия», «Навпакия» и «Амврикия» (позже их переименовали в «Альфа», «Бетта», «Гамма» и «Дельта»). Это были кораблики с очень маленькой осадкой — всего 1,5 метра, предназначенные для ведения боевых действий в мелководном Амбракийском заливе. Построенные в 1880 году канонерки дождались своего часа и в Первой Балканской войне действовали именно там и именно так, как было запланировано.

Впоследствии греки закупили для боевых действий в этом заливе пару плоскодонных канонерок в Англии — «Актеон» и «Амвракиа». У англичан же закупили минные заградители «Эгиалиа», «Монемвасиа» и «Навплиа». Также фирма «Ярроу» построила для BN шесть номерных миноносцев, а компания «Блэкуолл» — канонерки «Ахелоос», «Алфиос», «Эвротас» и «Пиниос». В 1889 году французами были построены броненосцы «Идра», «Спеце» и «Псара». В общем, в Восточном Средиземноморье BN стали самым мощным флотом.

«К сожалению, мы обанкротились!»

Единственным пятном на солнце создания греческого флота стали слова его папы Харилаоса Трикуписа, сказанные в 1893 году: «К сожалению, мы обанкротились!». И в самом деле, флот — дорогое удовольствие, а Греция — бедная страна, так что содержание всего вышеописанного великолепия ей оказалось не по карману. Особенно ярко это высветила «Странная война» 1897 года, начавшаяся с Критского восстания. Не вдаваясь в подробности, можно констатировать: BN в произошедших событиях себя не показал никак. Совсем никак. Турки настолько боялись греческого флота, что не казали носа из портов, но состояние самих ВМС страны из-за вечных финансовых проблем оказалось настолько плачевным, что активных действий даже по поддержке приморских флангов армии они не оказали (как выяснилось с началом войны, в торпедах греческих миноносцев не было гремучей ртути в детонаторах, всё остальное — примерно в том же духе).

«Хайреддин Барбаросса» в свою бытность «курфюрстом Фридрихом Вильгельмом».

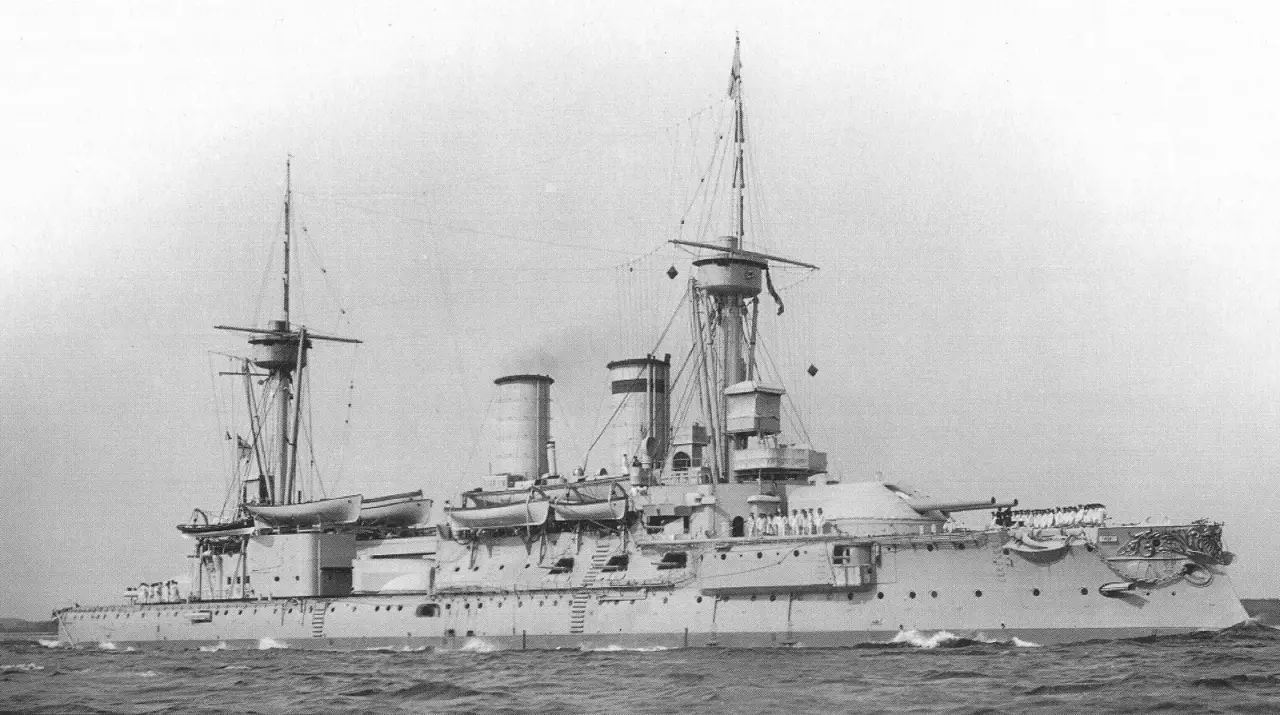

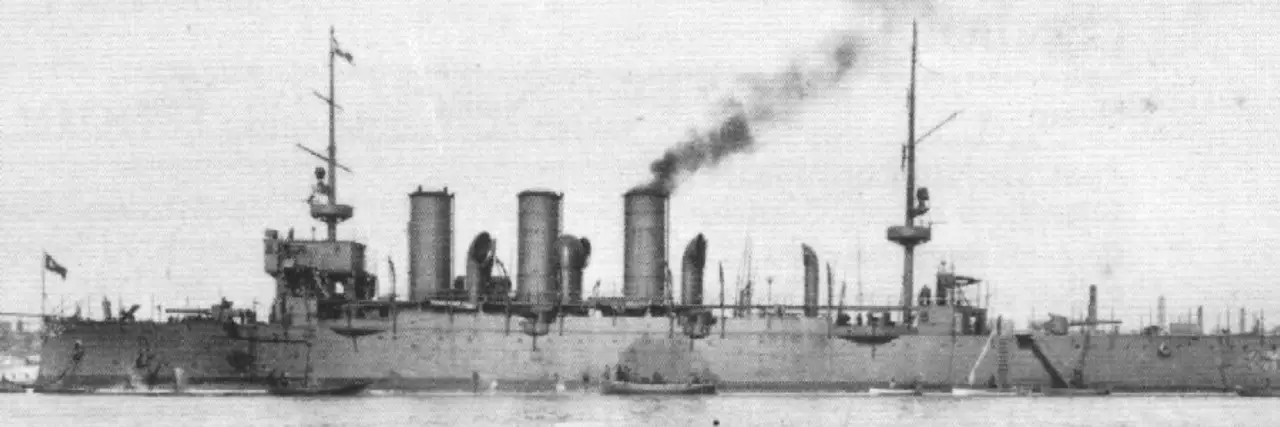

После «Странной войны» турки занялись укреплением своего флота в Восточном Средиземноморье. В Германии были закуплены старые, но вполне годные броненосцы типа «Бранденбург», ставшие в Османской империи «Хайреддином Барбароссой» и «Тургут Реем» (турки пытались купить броненосные крейсера типа «Блюхер», но денег не хватило). У англичан и американцев приобрели «эльсвики» «Хамидие» и «Меджидие», у немцев — 4 эсминца типа «Шихау», у французов — 4 эсминца и 4 миноносца фирмы «Крезо», у итальянцев — 6 миноносцев фирмы «Ансальдо». В общем, греческое преимущество в силах испарилось. И греки решили ещё раз нарастить мощь BN!

Георгиос Аверос — человек...

На покупку 4 эсминцев фирмы «Ярроу» и 4 немецких, фирмы «Вулкан», денег хватило. Также, как на пару французских подлодок. Но нужно было что-то посильнее, тем более что на рынке это «что-то» было. Италия не так давно построила броненосный крейсер «Генуя», типа «Амальфи», и была не прочь его продать. Но деньги! Денег не было. Выручило богатое семейство греческих торговцев Авероф, купившее крейсер для страны, с условием назвать корабль в честь основателя семейства, Георгиоса Аверофа. Кирие Георгиос нажил солидное состояние, торгуя аравийской камедью, слоновой костью, а также имея множество судов, сновавших вверх-вниз по Нилу. Правда, злые языки утверждали, что полностью в соответствии с Лопе де Вегой «был крупным в Греции купцом, и самой прибыльною частью он почитал работорговлю»... Но это не доказано (хоть почему-то квартал Омдурмана, где ранее был невольничий рынок, до сего дня и носит его имя)!

...и пароход!

Так или иначе, но 300 тысяч фунтов стерлингов, которые Авероф по завещанию оставил на нужды греческого флота, были потрачены то ли на первый взнос, то ли на всю покупку итальянского корабля, которому дали его имя. «Георгиос Авероф» прибыл в Грецию в сентябре 1911 года, так что к началу Первой Балканской войны корабля современнее его на Эгейском море просто не было. Нет, теоретически турецкие броненосцы имели артиллерию большего калибра, но на практике...

Орудие Мk Х на батарее в Гибралтаре 1942 год

Главный калибр крейсера (в Греции его считали линкором, но это же греки!) составили 4 орудия калибра 9,2'' в двух башнях — на носу и на корме. Это были очень хорошие виккерсовские пушки Mk X с длиной ствола 45 калибров, стрелявшие 170-кг снарядами на дальность до 26,7 км со скорострельностью 3–4 выстрела в минуту. О том, насколько проект орудия был удачен, говорит его долгая жизнь: оно стояло на вооружении в Великобритании с 1899-го по 1956 год (а в Португалии — до 1998 года!). Вспомогательная батарея была представлена четырьмя двухорудийными башнями, вооружёнными 7,5'' пушками с длиной ствола в 45 калибров. Они стреляли снарядами весом 91 кг на дистанцию до 22 км со скорострельностью 2–3 выстрела в минуту. Противоминный калибр состоял из 16-ти 3'' орудий, кроме того, имелись четыре 1,85'' «3-фунтовых» скорострельных пушки Гочкиса (надо же было из чего-то салютовать при входе в иностранные порты!).

Командование кораблём принял капитан 2 ранга Иоаннис Дамианос 16 мая 1911 года, но в Спитхеде на корабле случился мятеж: греческие матросы не знали, что сыр с голубой плесенью — деликатес, а решили, что их просрочкой накормить хотят... В общем, командира сняли с должности, а назначили нового — капитана 2 ранга (я перевожу звание «кэптен» как капитан 2 ранга, хотя в американской системе военно-морских званий это скорее капитан 1 ранга) Павлоса Кунтуриотиса. С началом войны Кунтуриотис получил контр-адмирала и стал командующим BN, а его место на командирском мостике флагмана занял Софоклис Дусманис.

Контр-адмирал Павлос Кунтуриотис

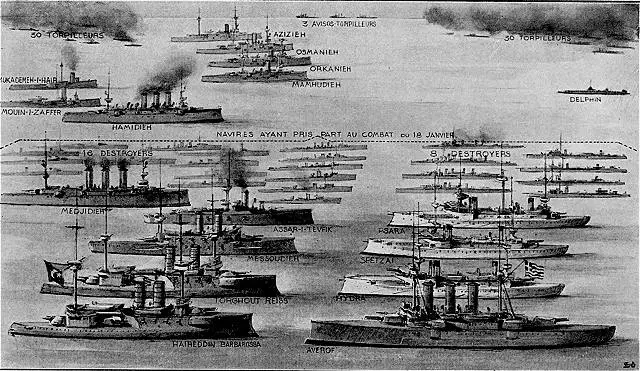

Поскольку турецкий флот базировался в Дарданеллах, главной задачей греков стала блокада пролива. Эскадра контр-адмирала Павлоса Кунтуриотиса состояла из «Георгиоса Аверофа», броненосцев береговой обороны «Идра», «Псара» и «Спеце» и 14 эсминцев. Неподалёку находились ещё 5 древних миноносцев и субмарина, использовавшаяся для несения сторожевой службы. Главной ударной силой турецкого флота стали два экс-«Бранденбурга» — «Хайреддин Барбаросса» и «Торгут Рейс». Помимо них в состав флота входили «Мессудие» — древний (1876 года) казематный броненосец, сильно модернизированный в 1897 году и после модернизации ставший броненосным крейсером, и ещё более древний (1868 года) «Асар-и Тевфик» — барбетный броненосец 2 ранга, модернизированный в 1903-06 годах. Самыми современными кораблями турецкого флота были небольшие бронепалубные крейсера «Хамидие» и «Меджидие».

Крейсер «Хамидие»

Греческая эскадра высадила десант на Лемносе, захватила несколько островов, но контр-адмирал Кунтуриотис хотел боя с турецким флотом. Он по радио обратился к турецкому адмиралу Рамиз Бею с издевательским обращением: «Мы захватили Тенедос. Мы ждём выхода вашего флота. Если нужен уголь, я могу вам его предоставить». 16 декабря 1912 года турки приняли вызов.

«Бой при Элли» — картина художника Василейоса Хациса

Турецкий флот шёл строем фронта: «Хайреддин Барбаросса», «Торгут Рейс», «Мессудие» и «Ассари Тевфик». «Меджидие» и 8 эсминцев остались в резерве, «Хамидие» накануне был торпедирован болгарским миноносцем «Дерзкий» и находился в ремонте. Греки, заметив турок, выстроились в кильватерную колонну. В авангарде, на большом удалении (около 1000 метров) от основных сил, шли большие эсминцы в количестве четырёх единиц, за ними — «Георгиос Авероф» и три броненосца береговой обороны.

Огонь открыли турки в 9:10, находясь в 12500 метрах (есть разные данные о дистанции начала боя: от 12000 до 14000 метров) от противника. Впрочем, точность огня была никакая, и греки не отвечали 10 минут. Потом из своих башен главного калибра ответил «Георгиос Авероф», а следом за ним — броненосцы. Эскадры шли в кильватерных колоннах параллельными курсами, ведя вялую перестрелку, когда Кунтуриотис на своём флагмане оторвался от броненосцев и пошёл на пересечение курса турецкой эскадры — классическое «Crossing the T»! Греческий адмирал своим маневром хотел отрезать турок от берега и взять в два огня, броненосцы при этом замедлили ход, отвлекая на себя вражескую эскадру. Маневр был рискованным: «Авероф» имел главный калибр легче, чем бывшие «Бранденбурги», а с берега его могли обстреливать турецкие береговые батареи, но он был самым скоростным кораблём обоих флотов — на испытаниях показал 23,6 узла, а учитывая, что корабль был новый, скорее всего, в бою мог идти не сильно медленнее.

Турецкий броненосец «Мессудие», ветеран последней русско-турецкой войны.

Свой огонь греческий флагман сосредоточил на корабле Рамиз Бея — «Хайреддине Барбароссе». Превосходство викерсовских орудий в скорострельности дало себя знать: вскоре на турецком флагмане была выведена из строя задняя башня главного калибра, разрушен носовой артиллерийский пост, осколками повреждено несколько котлов, выше броневого пояса появилась большая пробоина, а в добавок ко всему начался пожар в угольных бункерах. «Георгиосу Аверофу» тоже досталось: один турецкий снаряд угодил в корпус чуть выше ватерлинии, второй пробил переднюю дымовую трубу, третий и четвёртый попали в район спардека, кроме того, в корабль попало 15 снарядов меньшего калибра.

Эсминец «Этос» («Орёл») — англичанин на греческой службе.

В 9:50 турки решили выйти из боя, и эскадра Рамиз Бея совершила поворот на 16 градусов, взяв курс в Дарданеллы — под защиту береговых батарей. Правда, поворот был выполнен из рук вон плохо, корабли сломали строй, перекрывали друг другу сектора обстрела, скорость эскадры упала до 10 узлов. Казалось бы, надо добить турецкий флот, но...

Пробитая турецким снарядом часть шлюп-балки «Георгиоса Аверофа» в музее

Положение греков тоже было далеко от блестящего: «Авероф» был изрядно повреждён, в 10 часов начался пожар на одном из броненосцев, турецкие корабли смогли задействовать артиллерию вспомогательного калибра (спасать положение пришлось эсминцам, атаковавшим крейсер «Мессудие» и заставившим его покинуть строй), и греческий адмирал решил, что не стоит рисковать кораблями, когда бой, по сути дела, уже выигран — сил на прорыв из Дарданелл у турок явно не было, и Рамиз Бей прилагал все усилия для того, чтобы скрыться в безопасном проливе. В 10:15 бой прекратился, хотя турки и пытались ещё минут десять стрелять в белый свет как в копеечку.

Расстановка сил в битве при Лемносе

Материальные итоги битвы у Элли не впечатляют: ни одного потопленного корабля, у греков два погибших и шесть раненых. У турок — не сильно больше: пять погибших и двадцать один раненый (есть и другие данные — греки считают погибших турок десятками). Рамиз Бей сразу по возвращению в Дарданеллы послал султану рапорт о своей победе, на что растроганный султан послал ему флаг Хайреддина Барбароссы — турецкого (ну ладно, алжирского, но какая разница?) адмирала XVI века, в честь которого был назван турецкий флагманский броненосец. Но реальные итоги боя были впечатляющими! Османская империя утратила контроль над Эгейским морем. Грекам отошли острова Эгейского моря, в том числе Лесбос, Хиос, Лемнос и Самос. Турки не чувствовали себя разбитыми и попытались отыграться через месяц. В бою при Лемносе турецкая эскадра вновь попыталась разгромить греческий блокирующий Дарданеллы флот. На этот раз поражение турок не вызывало сомнений!

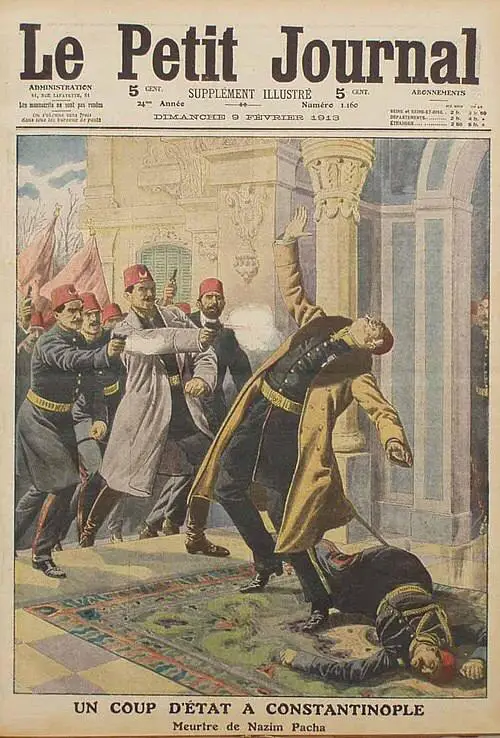

Опасно проигрывать войны! Младотурки убивают Назим-пашу за неудачи на полях сражений...

Султан решил начать мирные переговоры, но произошла революция, младотурки свергли правительство... По сути дела, история Османской империи подходила к концу, появились силы, готовые к радикальным переменам, которые вскоре произойдут, но это уже — другая история!

Информация