Марафон: бег к славе или исторический фейк?

Битва при Марафоне: рождение греческого самосознания

На северо-востоке от Афин, столицы современной Греции, раскинулась местность под названием Марафон. Именно здесь, в далёком 490 году до н.э., разыгралась одна из ключевых битв античности, ставшая символом стойкости и мужества. Афинская республика, возглавляемая стратегом Мильтиадом, столкнулась с грозными персидскими войсками. Держава Ахеменидов, как тогда называли Персию, на протяжении всего V века до н.э. предпринимала настойчивые попытки подчинить себе разрозненные греческие города-государства (полисы), стремясь расширить свою необъятную империю на запад. Греки же, ценя свою свободу и независимость, отчаянно сопротивлялись экспансии могущественного восточного соседа.

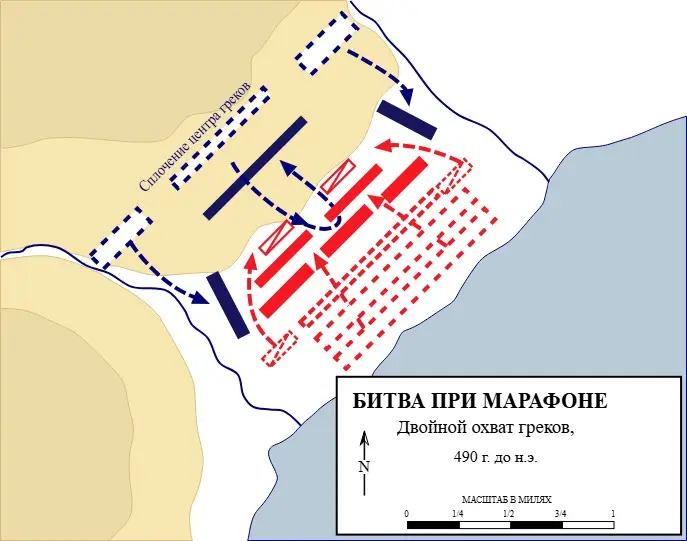

Схема битвы при Марафоне

В Марафонской битве силы были неравны. Против многочисленной персидской армии Афины смогли выставить около десяти тысяч своих гоплитов – тяжеловооружённых пехотинцев. Важную поддержку им оказал отряд в тысячу воинов из дружественного города Платеи, небольшого полиса в Беотии, который, несмотря на свою скромную величину, не побоялся выступить против грозного врага плечом к плечу с афинянами. А вот союзники из Спарты, славившиеся своей воинской доблестью, на поле битвы так и не появились вовремя. Причиной их задержки стал религиозный запрет – спартанцы не могли выступать в поход до окончания священного праздника Карнеи, который совпадал с полнолунием. Судьба битвы решалась без их участия.

Курган Сорос

Несмотря на численное превосходство персов, греки, сражавшиеся за свою землю и свободу под умелым командованием стратега Мильтиада, одержали решительную победу. Этот триумф имел огромное значение. Он не только остановил продвижение персов вглубь Греции на тот момент, но и невероятно укрепил боевой дух афинян и их союзников. Победа при Марафоне показала, что даже могущественную Персидскую империю можно победить, если действовать смело, решительно и сообща.

Это событие стало поворотным пунктом в греко-персидских войнах и заложило основу для будущего расцвета Афин. Значение этой победы было настолько велико, что со времён возрождения греческого государства в 1830 году триумфы над персами, и Марафонский в особенности, стали неотъемлемой частью национальных мифов современной Греции, символизируя извечную борьбу за независимость.

Память о битве живёт и поныне. На Марафонском поле до сих пор можно увидеть величественный курган – Сорос, – под которым, как считается, покоятся останки 192 афинских воинов, павших в том сражении. Это место стало священным для греков, напоминанием о героизме предков. Помимо этого древнего захоронения, в современном Марафоне существует и мемориал, посвящённый знаменитому марафонскому бегу, у которого в 2004 году, во время Олимпийских игр в Афинах, стартовали легкоатлеты, соревнуясь в дисциплине, названной в честь этого легендарного события.

Легенда о Фидиппиде: подвиг гонца или вымысел?

С победой при Марафоне неразрывно связана одна из самых известных легенд античности – история о гонце, принёсшем весть о триумфе в Афины. Рассказывают, что как только исход битвы стал ясен и греки обратили персов в бегство, воин по имени Фидиппид (в некоторых источниках упоминается другое имя – Терсипп) отправился в столицу. Согласно наиболее драматичной версии предания, которую позже изложил древнегреческий писатель и историк Плутарх, гонец бежал без остановки, не сняв даже тяжёлых доспехов и сандалий, сжимая в руке копьё. Он преодолел расстояние примерно в 42 километра, отделявшее поле битвы от Афин. Ворвавшись на агору, центральную площадь города, где афиняне с тревогой ожидали новостей, он успел выкрикнуть лишь одну фразу: «Радуйтесь, афиняне, мы победили!». Сразу после этого сердце героя не выдержало нечеловеческого напряжения, и он упал замертво.

Эта трогательная и героическая история о самопожертвовании во имя радостной вести для сограждан глубоко укоренилась в культуре. Образ Фидиппида стал символом выносливости, преданности долгу и готовности отдать жизнь ради общего блага. Легенда передавалась из уст в уста, обрастая подробностями и вдохновляя художников, поэтов и писателей на протяжении веков.

Именно этот рассказ, полный драматизма и героизма, лёг в основу современной легкоатлетической дисциплины – марафонского бега. Его включение в программу первых Олимпийских игр современности в 1896 году в Афинах было данью уважения этому древнему преданию и символической связи современных соревнований с античной историей Греции. Однако, несмотря на всю красоту и популярность легенды, её историческая достоверность вызывает у современных исследователей большие сомнения.

От легенды к спорту: рождение олимпийского марафона

Именно вдохновлённая легендой о героическом гонце Фидиппиде, в конце XIX века возникла идея включить в программу возрождённых Олимпийских игр соревнование по бегу на сверхдлинную дистанцию. Инициатором этого выступил французский филолог и энтузиаст Мишель Бреаль, друг Пьера де Кубертена, основателя современного олимпийского движения. Бреаль предложил Кубертену учредить забег от Марафона до Афин, чтобы увековечить память о легендарном подвиге. Идея была с восторгом принята организационным комитетом первых современных Олимпийских игр, которые должны были состояться в 1896 году на родине античных соревнований – в Афинах.

Таким образом, марафонский бег стал одной из дисциплин самой первой Олимпиады новой эры. Дистанция первого олимпийского марафона составляла примерно 40 километров (около 25 миль). Она была проложена по маршруту, максимально приближенному к предполагаемому пути легендарного Фидиппида – от моста в городе Марафон до мраморного стадиона Панатинаикос в центре Афин. Этот первый забег вызвал огромный интерес как у участников, так и у зрителей, став одним из самых ярких событий игр.

Стадион Олимпийских игр 1896 года в Афинах

Однако привычная нам сегодня длина марафонской дистанции – 42 километра 195 метров (или 26 миль 385 ярдов) – была утверждена не сразу. В течение нескольких последующих Олимпиад длина марафона варьировалась. Например, на Играх 1900 года в Париже она составила 40 260 метров, а в 1904 году в Сент-Луисе – около 40 000 метров.

Стандартизация произошла благодаря Олимпийским играм 1908 года в Лондоне. Изначально планировалось, что дистанция составит 26 миль (около 41 843 метров) от Виндзорского замка до Олимпийского стадиона Уайт-Сити. Однако, по просьбе британской королевской семьи, старт перенесли к восточной террасе Виндзорского замка, чтобы монаршие дети могли наблюдать за началом забега из окон детской комнаты. Финишную же черту разместили прямо напротив королевской ложи на стадионе. В результате этих изменений общая длина маршрута составила те самые 42 километра 195 метров.

Хотя на следующих Олимпиадах дистанция снова несколько менялась, именно лондонский вариант 1908 года в итоге был официально утверждён Международной ассоциацией легкоатлетических федераций (IAAF) в 1921 году и стал стандартом для всех последующих крупных соревнований, начиная с Олимпийских игр 1924 года в Париже. С тех пор легкоатлеты всего мира соревнуются на этой, ставшей классической, дистанции, которая своим происхождением обязана как древней греческой легенде, так и пожеланиям британских монархов.

Спиридон Луис: неожиданный герой первого марафона

Первый в истории олимпийский марафон, состоявшийся 10 апреля 1896 года в Афинах, завершился триумфом, который навсегда вошёл в анналы спорта и историю Греции. Победителем этого изнурительного забега стал человек, от которого мало кто ожидал успеха – греческий пастух и водонос по имени Спиридон Луис. Он преодолел дистанцию примерно в 40 километров за 2 часа 58 минут и 50 секунд, опередив ближайших преследователей более чем на семь минут. На старт тогда вышли 25 атлетов из разных стран, и Луис считался явным аутсайдером. Фаворитами считались более опытные бегуны из других стран, а также греческие атлеты, прошедшие специальную подготовку.

Победа Луиса стала настоящей сенсацией. Когда он, пыльный и уставший, первым вбежал на стадион Панатинаикос, где его ждали десятки тысяч восторженных зрителей, включая греческого короля Георга I и членов королевской семьи, стадион взорвался овациями. Наследные принцы Константин и Георг даже пробежали вместе с ним последние метры дистанции до финишной черты, поддерживая своего соотечественника. Победа грека в дисциплине, столь символически связанной с национальной историей, вызвала небывалый всплеск патриотизма. Спиридон Луис мгновенно превратился в национального героя. Ему предлагали подарки, почести, его имя было у всех на устах.

Спиридон Луис

Любопытно, что путь Луиса к олимпийскому золоту был непростым. Несмотря на свою выносливость, приобретённую благодаря работе водоносом и службе в армии, он не был профессиональным спортсменом. Более того, греческие спортивные чиновники изначально отнеслись к нему без должного внимания и не восприняли всерьёз его желание участвовать в играх. По иронии судьбы, формально он был заявлен и выступал в команде Соединённых Штатов Америки, хотя и был греком по происхождению и проживал в Греции. Однако этот формальный аспект нисколько не умалил его славы на родине.

Для греков он был и остаётся их героем, первым олимпийским чемпионом в марафоне. Память о нём живёт в Греции до сих пор. В знак признания его заслуг главный олимпийский стадион в Афинах, построенный к играм 2004 года, был назван в его честь – «Спирос Луис». Таким образом, пастух из деревни Маруси, ставший первым победителем марафона, не только вошёл в историю олимпийского движения, но и обрёл бессмертие в памяти своего народа. Важно отметить, что Спиридон Луис был не просто победителем первого олимпийского марафона, он был победителем самого первого организованного марафонского забега в истории, поскольку сама идея такого соревнования родилась лишь при подготовке к играм 1896 года, вдохновлённая легендой, историчность которой весьма сомнительна.

Развенчание мифа: почему история Фидиппида маловероятна

Несмотря на то, что легенда о Фидиппиде послужила источником вдохновения для создания одной из самых престижных легкоатлетических дисциплин и стала неотъемлемой частью мировой культуры, большинство современных историков сходятся во мнении, что она, скорее всего, не имеет под собой реальной исторической основы. Существует два основных аргумента, которые ставят под сомнение достоверность рассказа о героическом гонце.

Первый и, пожалуй, самый весомый аргумент связан с работами главного историка греко-персидских войн – Геродота. Геродот Галикарнасский, живший в V веке до н.э., то есть относительно близко ко времени описываемых событий, оставил подробное описание Марафонской битвы в своём труде «История». Он детально описывает подготовку к сражению, ход битвы, численность войск и имена стратегов.

Геродот известен своим стремлением прославить подвиги греков, особенно афинян, в их борьбе против персидского нашествия. Его повествование изобилует героическими эпизодами и яркими деталями, подчёркивающими мужество и стойкость эллинов перед лицом грозного врага. Учитывая это, крайне подозрительным выглядит тот факт, что Геродот ни единым словом не упоминает о гонце, который якобы пробежал огромное расстояние в полном вооружении и умер, доставив весть о победе. Такой яркий пример самопожертвования и героизма, идеально вписывающийся в общую канву его повествования, прославляющего афинскую доблесть, Геродот просто не мог бы обойти стороной, если бы этот эпизод действительно имел место.

Отсутствие упоминания о Фидиппиде (или Терсиппе) у главного и наиболее авторитетного источника по битве при Марафоне является серьёзным основанием для сомнений в подлинности легенды. Историки отмечают, что рассказ о марафонском бегуне появляется лишь у более поздних авторов, таких как Плутарх (I-II века н.э.) и Лукиан (II век н.э.), которые жили спустя несколько столетий после описываемых событий и могли опираться на устные предания или приукрашивать историю в своих целях.

Статуя Фидиппида

Второй аргумент против историчности легенды носит более прагматичный, но не менее убедительный характер. Он связан с технологиями связи, доступными грекам в V веке до н.э. Дело в том, что к тому времени эллины уже давно и успешно использовали различные системы передачи сигналов на расстояние. Для быстрой передачи важных сообщений, таких как весть о победе или предупреждение о приближении врага, активно применялись сигнальные огни (пирсы), дымовые сигналы или даже система отполированных щитов, отражающих солнечные лучи (гелиограф). Эти методы позволяли передавать информацию значительно быстрее, чем мог бы это сделать даже самый выносливый бегун, особенно если учесть расстояние в более чем 40 километров.

Отправлять гонца пешком, да ещё и в полном боевом снаряжении, по труднопроходимой местности было бы не только медленно, но и нерационально, особенно учитывая риск для жизни самого гонца. Гораздо логичнее и эффективнее было бы использовать уже отработанные сигнальные системы, чтобы максимально быстро известить жителей Афин о долгожданной победе над персами, не подвергая при этом ненужной опасности ещё одного солдата. Таким образом, с точки зрения военной логистики и доступных технологий того времени, отправка пешего гонца из Марафона в Афины выглядит крайне маловероятной и, по сути, ненужной.

Информация