Печальная история первого в мире парохода и его изобретателя

Denis Papin (из письма Лейбницу, 1712 г.)

Краткая история появления первых двигателей

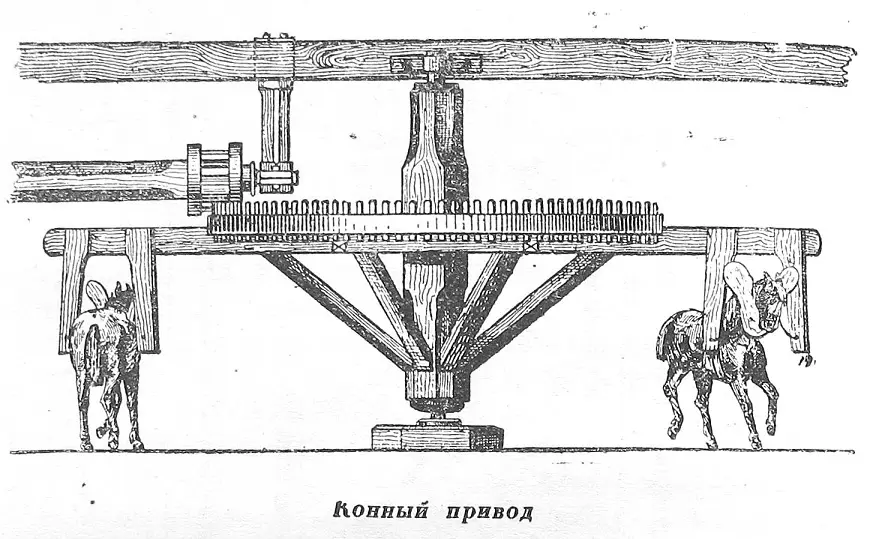

Когда именно был изобретен первый механизм, предназначенный для массового производства нужных людям предметов, доподлинно неизвестно. Но благодаря записям, оставленным мудрым Архимедом, до нас из глубины веков дошли описания удивительных механизмов, которые были сконструированы несколько тысячелетий назад и безотказно работали на пользу древним людям. Эти доисторические станки приводились в движение мускульной силой людей, а самые большие – силой животных. Таким образом, первыми двигателями являлись сам человек и его четвероногие помощники (за исключением кошки – приобщить её к общественно полезному труду так и не удалось).

Человеческая мысль не стоит на месте, и уже в те далекие годы люди начали задумываться над тем, что было бы неплохо заменить силу животных каким-то постоянным источником энергии, который не нужно кормить и поить. Тут кто-то обратил внимание на реку, бестолково протекающую неподалеку и не приносящую производству никакой существенной пользы. Этот кто-то решил воспользоваться силой движения воды и заставить реку работать во благо ленивого человечества. Так был изобретен первый в истории двигатель — водяной.

Сначала он использовался для поднятия (выкачивания) воды из реки и перекачки её в оросительные каналы (водяной насос), а затем для помола муки (водяная мельница). Позже силу, отбираемую у воды, люди начали применять для приведения в движение валов различных станков, предназначенных для изготовления разнообразных изделий. Древний водяной двигатель был достаточно примитивен: вода приводила в движение большое колесо, а от него вращение посредством шестерен и валов отводилось к приводному валу какого-нибудь станка.

Тут возникла небольшая конструктивная заминка: течение вращает водяное колесо с постоянной скоростью, а станки требуют вращения с переменными скоростями, и чаще всего с большими, чем скорость движения колеса. Древние механики были достаточно сообразительные и навострились изменять скорость вращения приводных валов посредством шестерен различного диаметра: при передаче от малой шестерни к большой вращение замедлялось, но зато увеличивалось передаваемое усилие, а при передаче от большой к малой, наоборот, скорость увеличивалась, а усилие понижалось. Путем соединения шестерен различного диаметра (с разными числами зубьев) можно было получать большое количество передаточных отношений, что жизненно необходимо станку при выполнении сложной работы. Так были изобретены многоступенчатые коробки перемены передач — доисторические редукторы.

Чуть позже люди начали использовать энергию ветра и принялись строить ветряные двигатели – ветряные мельницы. Но ветер был слишком своенравный источник энергии: то он дует, то нет, то дует слишком слабо или не туда, куда нужно, а иногда вдруг возьмет да дунет так, что мельница завалится. А вот вода в реке течет всегда в одном направлении, вращая колесо с практически постоянной скоростью. В результате изобретения водяного двигателя начался важный этап в жизни человечества – переход от ручного труда к машинному.

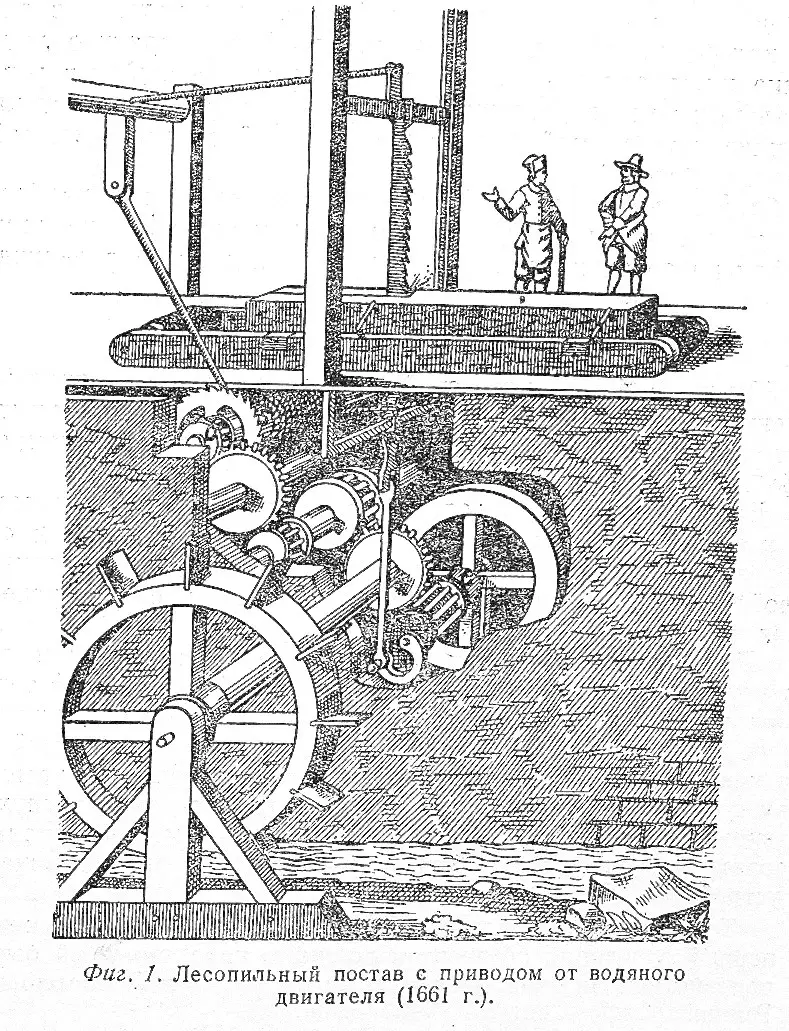

Решение задачи отбора мощности у реки дало сильный толчок развитию конструкторской мысли и явило на свет новую профессию: техник-механик. Наиболее интересной старинной технической конструкцией являлся лесопильный постав 17 века.

Благодаря сложному набору последовательно соединенных цилиндрических зубчатых колес вращение отводилось от водяного колеса и разделялось на два силовых потока. Первый через кривошип и штанги обеспечивал возвратно-поступательное движение полотна пилы, а второй отводился к сложному механизму, натаскивающему на полотно бревно или доску. Путем изменения диаметров колес можно было регулировать как скорость движения пилы, так и скорость движения бревна.

Постепенно по берегам рек начали вырастать большие и малые мануфактуры: прядильные, хлопкоочистительные, лесопильные. В результате все больше и больше людей отходило от земледелия и втягивалось в производственный труд, стал нарождаться новый класс – пролетариат.

Но и водяной двигатель оказался не идеален. Во-первых, мануфактуры были «привязаны» к рекам, а реки есть не во всех местностях. Во-вторых, в некоторых царствах-государствах зимой было очень холодно, и водяные двигатели замерзали. И механики по всему свету принялись ломать голову над тем, как бы придумать такой двигатель, чтобы его работа не зависела от капризов матушки-природы и не была привязана к реке.

История изобретения паровой машины

Близок локоток, да попробуй его укусить. Ну никак не удавалось древним механикам нащупать такой принцип конструирования двигателя, чтобы он работал без помощи капризных природных сил. Нужна была какая-то движущая сила, да где ж её возьмёшь?

И тут как всегда на помощь человечеству пришел Его Величество Случай.

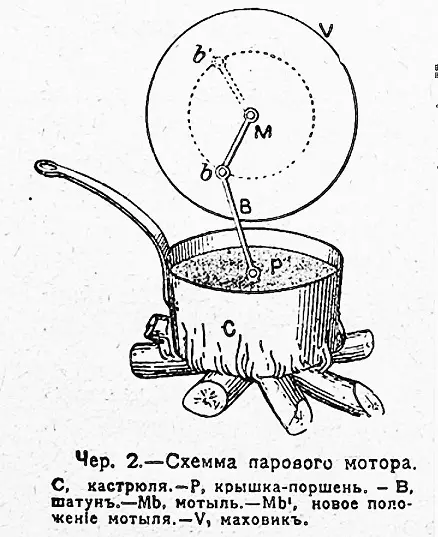

Как-то раз один ученый со смешной фамилией Папин решил сварить картошечку. Он поставил на огонь кастрюлю, и вот через некоторое время вода закипела, и выходящий пар начал противно греметь крышкой. Это обычное явление, бездумно наблюдаемое миллионы раз многими людьми по всему белу свету, неожиданно заинтересовало любознательного Папина. Он положил на крышку камень и принялся наблюдать: а что же будет происходить дальше?

Некоторое время крышка оставалась неподвижной, но потом опять загремела. Папин положил камень побольше, и через некоторое время пар опять начал трясти крышку. Учёный, словно зачарованный, не отрываясь, долго смотрел, как пар упорно толкает крышку вверх, затем давление пара снижалось, и крышка под весом камня опускалась вниз, потом снова поднималась вверх. И так происходило до тех пор, пока вода полностью не выкипела.

Папин подлил водичку, и тут ему в голову пришла любопытная идея. Он взял другую крышку меньшего диаметра, которая плотно входила внутрь кастрюли, едва касаясь ее стенок. И когда вода закипела, опустил крышку внутрь и с удивлением обнаружил, что пар давит снизу равномерно, и крышка под его давлением быстро поднялась до уровня краев кастрюли. Папин отлил водичку, чтобы крышка могла лечь почти на самое дно, и повторил опыт. Пар опять надавил на крышку и выдавил ее из кастрюли, но теперь крышка прошла больший путь, чем до этого. Тут Папин сообразил, что кипящая вода может развить приличную силу, и принялся размышлять, как бы эту силу у нее отобрать и заставить её вращать приводное колесо станка.

Вот при таких смешных обстоятельствах был открыт принцип работы первого поршневого двигателя, в котором крышка являлась поршнем, а кастрюля – цилиндром. Свою идею использования силы пара для совершения полезной работы Папин изложил в сочинении «Новое искусство» (1707).

После этого открытия механикам оставалось лишь придумать, как преобразовать поступательное движение поршня во вращательное движение колеса. Это удалось сделать посредством стержня (шатуна), присоединенного к поршню, и тяжелого металлического круга — маховика, который, раскрутившись от толчка шатуна и набрав инерцию после совершения поршнем рабочего хода, возвращал его в исходное положение — заталкивал крышку внутрь кастрюли, чему способствовало резкое понижение давления в кастрюле вследствие выхода пара наружу. А маховик соединялся с шатуном коротким штоком, названным мотылем. Подвижность деталям обеспечивали три шарнира. Вот и вся премудрость.

Вот так в начале XVIII века по воле случая возник творческий импульс, в итоге приведший к созданию первого поршневого двигателя, который впоследствии назвали паровым.

Изложенное наводит на мысль, что все важнейшие изобретения чрезвычайно просты, и подсказки, приводящие к ним, находятся рядом с нами, но только не каждому человеку дано их увидеть.

Поскольку воду кипятили с помощью огня, находящегося вне цилиндра, паровые машины согласно квалификации, принятой в XIX веке, окрестили двигателями внешнего горения, но в те далекие годы XVIII века звали менее затейливо — «огневые машины».

Понятное дело, что приведенная выше кастрюля Папина не могла в таком виде служить в качестве работоспособной паровой машины, пригодной для выполнения разнообразных производственных задач, и в общепринятой истории двигателестроения честь открытия первого парового двигателя ему обычно не приписывают.

Точно известно лишь одно: Дени Папен был чрезвычайно талантливый человек и вошел в историю как изобретатель первого предохранительного клапана в паровых котлах высокого давления, спасшего немало человеческих жизней и использующегося поныне.

История изобретения первого парохода

Однако, судя по сохранившейся переписке Дени Папина с известным немецким ученым Лейбницем, изобретателю в 1707 году все же удалось осуществить мечту всей своей жизни и построить работоспособную паровую машину. И не просто построить, а даже испытать и найти практическое применение, приспособив в качестве судового двигателя на небольшую шхуну. Фактически гениальный Папин построил первый в мире пароход, который на 100 лет опередил эпоху пароходостроения. По словам изобретателя, машина работала ровно и безотказно, и шхуна легко шла против течения.

Но недалекие правители Германии не только не проявили к изобретению никакого интереса, но и не дали Папину разрешение (пропуск) на плавание от устья р. Фульда до Везера и далее до Бремена, чтобы в итоге добраться до Лондона, где он надеялся вызвать бурный интерес к своему открытию. Загнанный в жизненный тупик, сильно стесненный в средствах изобретатель решился на отчаянный шаг — плыть самовольно, без установленного пропуска, погрузился в Касселе на свой пароходик вместе с семьей и скудными пожитками и поутру 24 сентября 1707 г. отправился в путь. Деревянное судно с двумя огромными лопастными колесами дошло до поселка Лоха вблизи Мюндена, где причалило к берегу для пополнения запаса угля.

Это странное судно, шумно дышащее паром и окутанное клубами густого дыма, показалось технически отсталым местным судовладельцам жутким исчадием ада, которое вдобавок намеревалось нагло проскочить монополизированную ими акваторию без пропуска. Владельцы парусников пришли в ярость, выволокли «доисторический пароход» на берег и разбили его на куски, заодно намяв бока и его владельцу. В память этого события туповатых технически безграмотных людей стали называть лохами.

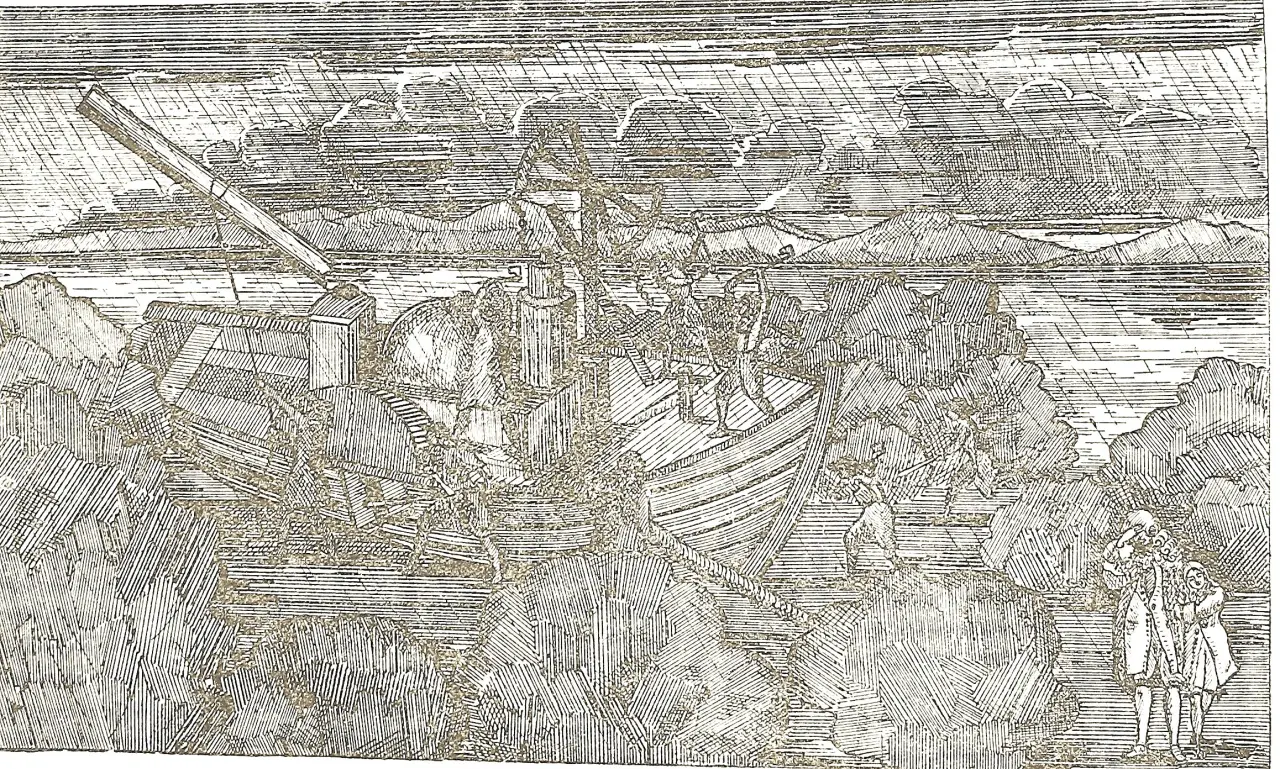

Гравюра неизвестного художника, иллюстрирующая уничтожение парохода Папина (отчаявшийся изобретатель запечатлен в нижнем правом углу)

Вышеизложенное описание кончины парохода является шуткой автора, но, как известно, в каждой шутке есть только доля шутки. Скорее всего, судовладельцы интуитивно почувствовали, что эта самоходная шхуна является предтечей судов нового типа, не зависящих от воли течения и капризного ветра и способных стать серьезными конкурентами их допотопным парусникам. Поэтому и решили уничтожить потенциально опасного противника в самом зародыше.

Потрясенный произошедшей трагедией, Папин покинул эту дикую страну, застрявшую в темном средневековье, и перебрался в Англию. Однако, сломленный постигшей неудачей, изобретательскую деятельность прекратил и тихо ушел в иной мир, проведя последние годы жизни в нищете и полном забвении — даже дата его смерти осталась неизвестной.

Так неблагодарное человечество отнеслось к талантливому изобретателю, всю жизнь радеющему ради технического прогресса.

Чертежи судовой машины Папина не сохранились, да и сам факт ее постройки в тот век остался неизвестным, а в следующий был объявлен исторически сомнительным. Причина последнего очевидна: гордым немцам, считавшим себя нацией технарей, было неловко признать, что они не смогли понять ценность изобретения Папина. Да и сам изобретатель был французом, что, видимо, тоже способствовало постигшей его фатальной неудаче с продвижением изобретения в Германии и явилось причиной отрицания немцами факта постройки первого пароходика.

Впоследствии многие изобретатели, не знакомые с конструкцией машины Папина, долго пытались нащупать такую конструктивную схему, чтобы паровая машина работала с максимально возможным эффектом и была достаточно надежной. В разные годы XVIII века возникало множество моделей паровых машин, но с мертвой точки это дело так и не сдвинулось.

В полной мере разрешить столь непростую задачу удалось лишь шотландцу Джемсу Уатту, о чем будет рассказано далее.

Источники:

Бодри де Сонье. Подробный курс устройства автомобиля. Типография Ник. Орловского, Петроград, 1916.

Гумилевский Л. Творцы первых двигателей. Главная редакция научно-популярной и юношеской литературы. М., 1936

Кузнецов Б.В. Развитие тепловых двигателей. Государственное энергетическое издательство, М, 1953.

Шпанов Н. Рождение мотора. Государственное энергетическое издательство, М, 1934.

Информация