Служба и боевое применение ЗРК С-125 в годы «холодной войны»

Первым советским массовым ЗРК средней дальности, обладающим возможностью менять огневую позицию, стал С-75 «Двина», серийное строительство которого началось в 1957 году. Создание новых модификаций «семьдесятпяток» продолжалось до второй половины 1970-х, а серийный выпуск комплексов этого семейства завершился в середине 1980-х.

ЗРК С-75 являются самыми воюющими советскими объектовыми противовоздушными системами. Они успешно применялись не только против высотных разведчиков и дальних бомбардировщиков, но и боролись с боевыми самолётами тактической и палубной авиации. В то же время у «семьдесятпяток» всех модификаций имелись такие врождённые недостатки, как относительно низкая мобильность, невысокая огневая производительность, а также необходимость заправки ракет ядовитыми, едкими и пожароопасными компонентами жидкого горючего и окислителя. При соприкосновении компонентов топлива они мгновенно самовоспламенялись.

Небрежность в действиях расчётов или техническая неисправность могли привести к пожару и взрыву. К сожалению, при эксплуатации советских комплексов первого поколения с жидкостными ЗУР неоднократно имели место трагические случаи серьёзных травм и гибели военнослужащих в результате взрывов, пожаров и отравлений. Транспортировка заправленных жидкостных зенитных ракет была возможна только на относительно небольшие расстояния, по хорошим твердым дорогам и с ограниченной скоростью. Комплексы с твердотопливными ракетами лишены этих недостатков. Они существенно дешевле, проще и безопасней в эксплуатации, отпадает необходимость в громоздком заправочном комплексе.

Хотя на последних вариантах С-75 со станцией наведения, работающей в 6-см частотном диапазоне, одновременно с увеличением дальности стрельбы удалось существенно сократить ближнюю зону поражения и минимальную высоту обстреливаемых целей, даже самые совершенные ЗРК в этом семействе имели определённые трудности в части поражения крылатых ракет и самолетов, летящих на малой высоте.

Ещё во второй половине 1950-х стало очевидно, что для борьбы с маловысотными целями требуется относительно простой и недорогой в эксплуатации объектовый комплекс с зенитными ракетами на твёрдом топливе, на котором за счёт сокращения габаритов ЗУР можно увеличить их количество на пусковых установках, увеличив, таким образом, готовый к применению боекомплект.

Создание ЗРК С-125

Проектирование перевозимого комплекса с повышенными возможностями поражения маловысотных воздушных целей началось в конце 1955 года в КБ-1 (НПО «Алмаз»), которым руководил А. А. Расплётин, для чего была создана лаборатория во главе с Ю. Н. Фигуровским.

Согласно техзадания, новая зенитная ракетная система предназначалась для перехвата целей, летящих со скоростями до 1500 км/ч на высотах от 100 до 5000 м, на дальности до 12 км, и создавалась с учетом обеспечения мобильности всех ее составляющих: зенитных ракетных и технических дивизионов, придаваемых им технических средств, средств радиолокационной разведки, управления и связи.

Все элементы маловысотной противовоздушной системы проектировались либо на автомобильной базе, либо с обеспечением возможности буксировки с использованием автомобилей-тягачей по дорогам, а также перевозки железнодорожным, авиационным и морским транспортом. При формировании технического облика нового комплекса широко использовались наработки, полученные при создании уже испытанных систем ПВО.

Для определения положения воздушной цели и зенитной ракеты использовали разностный метод с линейным сканированием пространства, аналогичный тому, что был реализован в ЗРК С-25 и С-75. Исходя из опыта, полученного при испытаниях станции наведения ЗРК С-75, в которой наибольшему воздействию помех подвергался канал антенны, сканирующей в угломестной плоскости, когда луч зондирующего сигнала приближался к подстилающей поверхности, для СНР-125 приняли наклонное расположение антенн, при котором отраженный сигнал от подстилающей поверхности в процессе сканирования нарастал постепенно.

Такое решение позволило уменьшить засветку экранов операторов сопровождения цели отражениями от местных предметов, а использование одного внутреннего сканера, за каждый оборот которого производилось поочередное сканирование пространства антеннами в двух плоскостях, дало возможность обеспечить работу радиолокатора одним передающим устройством. Трансляция команд на борт ракеты производилась через специальную антенну с широкой диаграммой направленности с использованием импульсной кодированной линии. Взаимодействие с бортовыми ответчиками ЗУР осуществлялось через систему, отработанную в комплексе СА-75.

Реализация узкой диаграммы направленности излучения станции наведения при сканировании пространства с использованием механического сканирования при сохранении приемлемых габаритов антенн потребовала перехода на более высокочастотный диапазон с длиной волны 3 см и применения новых электровакуумных приборов.

Ввиду небольшой дальности действия комплекса и, как следствие, малого подлетного времени вражеских средств воздушного нападения, в состав СНР-125 был изначально заложен прибор автоматизированного пуска ракет, предназначенный для определения границ зоны поражения ЗРК, решения задачи пуска и определения координат точки встречи цели и ракеты.

Для ЗРК С-125 первоначально разрабатывалась двухступенчатая ЗУР В-625, но её доработка затянулась, и для ускорения темпов была использована твердотопливная зенитная ракета В-600, изначально предназначенная для корабельного комплекса М-1 «Волна», работы по которому велись в НИИ-10 (МНИИРЭ «Альтаир»). Однако для сухопутного применения морской ЗУР потребовалось внести изменения в ряд узлов и систем. Этим занимался коллектив под руководством П. Д. Грушина. После чего ракета под индексом В-600П (5В24) была введена в состав ЗРК С-125.

ЗУР В-600П подготовленная к испытательному пуску

Это была первая советская твердотопливная зенитная ракета, выполненная по аэродинамической схеме «утка», что обеспечивало ей высокую маневренность при полете на малых высотах.

ЗУР В-600П

Поражение цели происходило подрывом осколочно-фугасной боевой части по команде радиовзрывателя или сигналу, поступившему со станции наведения. После взрыва БЧ общей массой 60 кг образовывалось более 3500 осколков массой до 5,5 г, с зоной поражения, достигавшей 12,5 м. Через 26 с после старта, в случае промаха, ЗУР уходила вверх и самоликвидировалась. Управление ракетой в полете и наведение на цель осуществлялось радиокомандами, поступающими с СНР-125.

Первый вариант ЗРК С-125 предназначался для борьбы с летательными аппаратами, движущимися со скоростью до 560 м/с, на высотах 0,2-10 км и дальности до 15 км.

Сверхзвуковые маневрирующие с перегрузками до 4G цели поражались на высотах 5-7 км, дозвуковые с перегрузкой до 9G — с высот 1000 м и более при максимальном курсовом параметре 7 км и 9 км соответственно. В пассивных помехах цели поражались на высотах до 7 км, а постановщик активных помех на высотах 300-6000 м. Вероятность поражения цели одной ЗУР составляла 0,8-0,9 в простой обстановке и 0,49-0,88 в пассивных помехах.

В состав ЗРК С-125 входили станция наведения ракет СНР-125 с буксируемым антенным постом, зенитные управляемые ракеты, пусковые установки, транспортно-заряжающие машины и кабина сопряжения.

Станция наведения ракет СНР-125 способна осуществлять обнаружение маловысотных целей на дальности до 110 км, опознавание их государственной принадлежности, сопровождение и наведение одной или двух ракет, а также контроль результатов стрельбы. Для решения этих задач СНР оснащена радиолокационными системами, работающими в сантиметровом частотном диапазоне.

Антенный пост СНР-125

Станция наведения СНР-125 размещалась на двух прицепах (кабина управления УНК и антенный пост УНВ). Кабина сопряжения и связи 5Ф20 обеспечивала работу СНР в режиме приема целеуказания от АСУ.

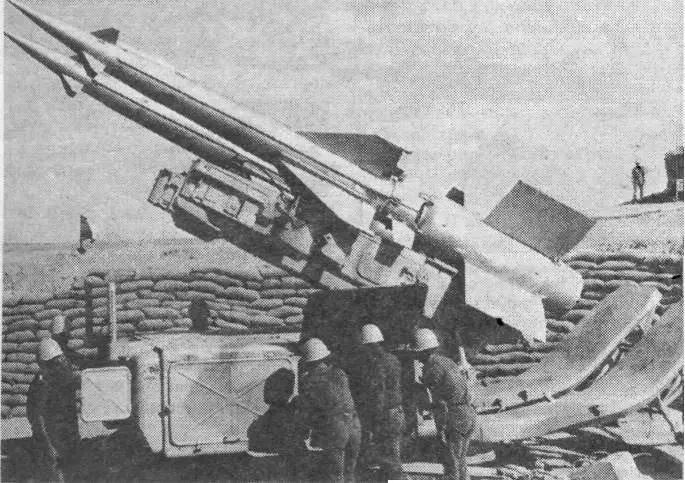

Перевозимая двухбалочная пусковая установка 5П71 (СМ-78А-1) оснащалась синхронно-следящим электроприводом для наведения по азимуту и углу места в заданном направлении.

ПУ 5П71

При развертывании на стартовой позиции горизонтирование пусковой установки производилось с помощью винтовых домкратов.

Транспортировка ракет 5В24 и заряжание ими пусковых установок осуществлялось при помощи транспортно-заряжающих машин ПР-14А.

Транспортно-заряжающая машина ПР-14А

Эта ТЗМ и ее последующие модификации (ПР-14АМ, ПР-14Б) были разработаны в ГСКБ на шасси автомобиля ЗиЛ-157. Время заряжания ПУ ракетами с ТЗМ не превышало 2 минут.

Для своевременного обнаружения воздушных целей дивизиону С-125 могли придаваться РЛС П-12 метрового и П-15 дециметрового диапазонов, а также радиовысотомеры ПРВ-10.

РЛС дециметрового диапазона П-15

При стационарном развёртывании на хорошо подготовленных позициях в большинстве случаев также придавалась аппаратура радиорелейной связи «Циклоида». Для тренировок операторов СНР-125 и офицеров наведения имелась аппаратура «Аккорд», из расчета один комплект на четыре зенитных ракетных дивизиона.

Вся аппаратура ЗРК С-125 размещалась в буксируемых автомобильных прицепах и полуприцепах, что обеспечивало развёртывание дивизиона на площадке размерами 200х200 м.

На стационарной позиции аппаратные кабины и дизель-электростанции размещались в обвалованных железобетонных укрытиях, ПУ — в полукольцевых земляных обваловках, ЗУР — в стационарных сооружениях по 8-16 ракет в каждом или на позициях дивизионов.

Аэрофотоснимок полевой позиции ЗРК С-125

При развёртывании на полевых позициях основные элементы комплексов защищались мешками с грунтом или обваловкой.

Модернизация ЗРК С-125

Решение о модернизации было принято в начале 1961 года, когда ЗРК С-125 «Нева» еще проходил государственные испытания. Работы по совершенствованию комплекса велись силами Конструкторского бюро завода №304 под общим руководством КБ-1. Модернизированный комплекс С-125М «Нева-М» поступил на вооружение в сентябре 1970 года.

В состав ЗРК ввели модернизированную станцию СНР-125М с повышенной помехозащищённостью, увеличенным временем наработки на отказ и доработками, которые улучшили служебно-эксплуатационные характеристики.

Ракета В-601П поступила на вооружение в 1964 году и могла использоваться в составе не модернизированных С-125. Основные отличия от предыдущей модели В-600П заключались в маршевом двигателе, работавшем на более энергоёмком топливе с высоким удельным импульсом и повышенной плотностью. При сохранении общих габаритов ракеты это дало возможность увеличить максимальную дальность и высоту поражения.

ЗУР В-601П

ЗУР В-601П получила новый радиовзрыватель, более надёжный предохранительно-исполнительным механизмом и боевую часть массой 72 кг, при подрыве которой образовывалось до 4500 осколков.

Внешнее отличие заключалось в двух аэродинамических поверхностях на переходном соединительном отсеке для уменьшения дальности полета стартового двигателя после его отделения. Для расширения зоны поражения ракета наводилась и на пассивном участке траектории, а время самоликвидации было увеличено до 49 с. Зенитная ракета могла маневрировать с перегрузками до 6G и эксплуатироваться при температурах от -40 до +50 градусов.

ЗУР В-601П обеспечивала поражение целей, действующих со скоростями полета до 560 м/с (до 2000 км/ч), на дальности до 17 км в диапазоне высот 200-14000 м. В пассивных помехах заданной плотности максимальная высота поражения снижалась до 8000 м, а дальность — до 13,6 км. Маловысотные (100-200 м) цели и околозвуковые самолеты уничтожались на дальности до 10 км и 22 км соответственно.

Запуск ракет осуществлялся с новой перевозимой четырехбалочной пусковой установки 5П73 (СМ-106), обеспечивающей заряжание и пуск ЗУР В-600 и В-601П.

ПУ 5П73

ПУ 5П73 на четыре ракеты разработана в ЦКБ-34 (главный конструктор Б.С. Коробов). Она имела специальное резинометаллическое многосекционное круговое покрытие для предотвращения эрозии грунта вокруг нее при пусках ракет. Заряжание осуществлялось последовательно двумя ТЗМ ПР-14М или ПР-14МА на шасси автомобиля ЗиЛ-131 со стороны правой или левой пары балок.

Наиболее совершенной серийной модификацией, созданной в советское время, стал ЗРК С-125М1 (С-125М1А) «Нева-М1» с ЗУР 5В27Д, принятый на вооружение в 1978 году. Также в состав комплекса вошла ракета со «специальной» боевой частью. Ракеты с ядерными боеголовками предназначались для противодействия групповым целям в сложной помеховой обстановке. ЗУР 5В27Д имела увеличенную скорость полета и позволяла обстреливать цели «вдогон». Минимальная высота обстреливаемых целей снизилась до 25 м.

Модернизированная станция наведения имела повышенную помехозащищённость каналов управления ЗУР и визирования цели. Обеспечивался обстрел воздушных целей на предельно малых высотах, а также наземных (надводных) радиоконтрастных целей (в том числе ракетами со «специальной» боевой частью). Расширение возможностей ЗРК С-125-М1 произошло благодаря внедрению аппаратуры телевизионно-оптического визирования «Карат-2».

Использование телевизионно-оптического визира существенно облегчило боевую работу в сложной помеховой обстановке в условиях хорошей визуальной видимости. Однако ТОВ был неэффективен в сложных метеоусловиях, при направлении его на солнце или импульсный источник света, а также не обеспечивал определение дальности до цели, что ограничивало выбор методов наведения ЗУР и снижало эффективность стрельбы по самолётам и крылатым ракетам, летящим на сверхзвуковой скорости.

В связи с увеличением длины и стартовой массы ЗУР 5В27Д до 980 кг на любых балках ПУ 5П73 можно было размещать только три ракеты. Для потяжелевших ракет создали новую ТЗМ ПР-14-2М на базе автомобиля Урал-375.

ТЗМ ПР-14-2М

В начале 1980-х на советских станциях СНР-125 всех модификаций для противодействия противорадиолокационным ракетам установили аппаратуру «Дублер» с 1-2 выносными радиолокационными имитаторами, которые размещались на удалении от станции и работали на излучение в режиме «мерцание».

По не подтверждённым данным, последняя попытка модернизации ЗРК С-125 в СССР была предпринята в 1980 году. Разработчики предложили перевести станцию наведения ракет на цифровую элементную базу, «развязать» ракетные и целевые каналы путем введения нового поста управления, увеличить дальнюю границу зоны поражения до 42 км и ввести канал самонаведения ракеты. Но эти предложения якобы были отвергнуты из-за опасений, что обновленный С-125 помешает начавшемуся производству ЗРС С-300П.

Служба и боевое применение ЗРК С-125 в годы «холодной войны»

Первый комплекс С-125 был развернут под Москвой в конце 1961 года. Позже оптимальным решением признали введение дивизионов С-125 в состав бригад ПВО смешанного состава (первоначально совместно с ЗРК С-75, а позднее и С-200).

Основным назначением ЗРК С-125 являлось прикрытие от маловысотных средств воздушного нападения важных стационарных объектов и позиций дальнобойных противовоздушных систем. Кроме того, модернизированные комплексы С-125М1, размещённые на побережье, также рассматривались как средство борьбы с вражеским флотом. Также на полигонах отрабатывалось нанесение удара ракетами со «специальной» боевой частью по соединениям вражеских кораблей и крупным наземным радиоконтрастным целям.

В первой половине 1960-х ЗРК С-125, как и С-75, также эксплуатировались частями ПВО Сухопутных войск. Однако наземные средства объектовых комплексов по массогабаритным показателям, уровню мобильности, быстроте развертывания и свертывания не соответствовали критериям войсковой ПВО. Поэтому еще до принятия на вооружение С-125 было начато проектирование специально для Сухопутных войск комплекса «Куб» с зоной поражения, близкой к С-125.

Согласно открытым источникам, до середины 1980-х было построено 530 ЗРК С-125 всех модификаций. Из этого количества Советский Союз под экспортным наименованием «Печора» поставил иностранным заказчикам более 200 комплексов, которые использовались в ряде вооруженных конфликтов и локальных войн. В «тропическом» исполнении ЗРК С-125 имели специальное лакокрасочное покрытие для отпугивания насекомых.

С 1969 года поставки осуществлялись в страны Варшавского договора, а уже через год и в другие государства. Среди них: Афганистан, Ангола, Алжир, Вьетнам, Египет, Йемен, Индия, Ирак, КНДР, Куба, Ливия, Мали, Мозамбик, Перу, Сирия, Танзания, Чехия, Финляндия, Эфиопия, Югославия. Ряд стран «третьего мира» в виду невысокой стоимости и относительно низких эксплуатационных затрат предпочёл советские ЗРК С-125, отказавшись от других, более дальнобойных комплексов.

С-125, обслуживаемые советскими расчётами, были впервые применены в боевой обстановке по реальным целям в Египте, после того как в марте 1970 года в порту Александрия осуществили разгрузку подразделения 18-й особой зенитной ракетной дивизии, сформированной из советских военнослужащих. В составе дивизии имелось три зенитных ракетных бригады. В каждой бригаде было по 8 зрдн С-125 (4 ПУ). Места развертывания дивизионов прикрывали группы, состоявшие из ЗСУ-23-4 «Шилка» и стрелков-зенитчиков с ПЗРК «Стрела-2».

Дивизионы С-125, развёрнутые на Синайском полуострове в 1970 году, функционировали во взаимодействии с египетскими силами ПВО: с зенитной артиллерией, а также с комплексами средней дальности СА-75МК и С-75, что позволяло создать эшелонированную оборону. Для прикрытия важных объектов и мест сосредоточения войск создавались крупные смешанные зенитные ракетные группировки (узлы ПВО), которые имели возможность самостоятельно вести боевые действия в сложной воздушной обстановке, отражать одновременные удары воздушного противника с разных направлений и на всех высотах, с плотностью налета на главном направлении до 10–12 самолетов в минуту.

В середине 1970 года центральную часть Суэцкого канала прикрывала смешанная группировка ПВО, развёрнутая по фронту на 45 км и в глубину 25 км. Интервалы между огневыми позициями ЗРК составляли 6–12 км. Для каждого дивизиона имелись запасные позиции. Также был оборудован ряд ложных позиций с использованием макетов и кочующих РЛС П-12 и П-15.

Для прикрытия зенитных ракетных дивизионов привлекли 8 полков зенитной артиллерии, вооруженных автоматическими пушками калибра 37–57 мм, 16 пулеметных рот с 12,7–14,5-мм ЗПУ, 12 самоходных ЗСУ-23-4 «Шилка», 20 взводов ПЗРК «Стрела-2М».

Египетские строители заранее возвели защитные сооружения для размещения кабин и агрегатов комплекса. Железобетонные бункеры, присыпанные слоем песка толщиной 4-5 м, выдерживали попадание бомбы массой 227 кг.

Первым «успехом» советских зенитчиков стало поражение египетского бомбардировщика Ил-28 с неработающей аппаратурой государственного опознавания. Согласно информации, опубликованной в отечественных источниках, в марте-июле 1970 года в ходе «Войны на истощение» советскими дивизионами ЗРК С-125 в 17 стрельбах (расход 35 ракет) было сбито 9 израильских самолётов, а ещё три получили повреждения. Сами израильтяне подтвердили потерю всего пяти своих самолетов. В ходе боевых действий несколько комплексов было уничтожено или выведено из строя, также имели место случаи гибели и ранения советских военнослужащих.

Статистика применения С-125 силами ПВО Египта и Сирии во время Войны Судного дня весьма противоречивая. По арабским данным, египетские ЗРК С-125 в октябре 1973 года в ходе 61 стрельбы израсходовали 174 ЗУР и сбили 21 самолёт, сирийские расчёты в 72 стрельбах, запустив 131 ракету, поразили 33 самолёта. Независимые наблюдатели считают, что от огня С-125 израильские ВВС в этом конфликте потеряли 6–8 самолётов.

В годы «холодной войны» самолёты США и стран НАТО нередко нарушали советское воздушное пространство. Так, 24 августа 1976 года разведчик RF-5A Freedom Fighter ВВС Турции, следуя на высоте 7600 метров, пересёк советско-турецкую границу, после чего был обстрелян ЗРК С-125.

Тактические самолёты-разведчики RF-5A Freedom Fighter ВВС Турции

При близком подрыве боевой части зенитной ракеты самолёт получил критические повреждения, но пилот сумел развернуть гибнущую машину и катапультироваться над турецкой территорией.

В ходе вооружённого конфликта между Угандой и Танзанией, произошедшего в 1978—1979 годах, в ВВС обоих стран имелись истребители МиГ-21МФ, которые стороны активно использовали для атак наземных целей. Незадолго до начала боевых действий Танзания получила шесть ЗРК С-125М «Печора», два технических дивизиона и 222 ракеты В-601ПД. Однако использование в этой войне комплексов советского производства сложно назвать удачным, так как из-за отсутствия взаимодействия между истребительной авиацией и наземными силами ПВО по ошибке расчётом С-125 был сбит танзанийский МиГ-21МФ.

Во время произошедшей в феврале — марте 1979 года Китайско-Вьетнамской войны боевая авиация ВВС НОАК использовалась очень ограниченно и не залетала вглубь вьетнамской территории. В связи с этим несколько комплексов С-125, развёрнутых в северных окрестностях Ханоя, не смогли себя проявить.

До начала и уже в ходе Ирано-иракской войны Багдад осуществлял закупки советского оружия, получив, помимо войсковых средств ПВО, радаров дежурного режима и объектовых комплексов средней дальности, в общей сложности четыре десятка ЗРК С-125М/М1А, 16 технических дивизионов С-125М и 2321 зенитных ракет В-601ПД. При этом Ирак в качестве базы для ТЗМ использовал грузовики западного производства и некоторое количество пусковых установок сделал самоходными.

Иракские «сто двадцатьпятки» использовались для прикрытия объектов нефтяной промышленности, скоплений войск, штабов, складов и авиабаз. На счету иракских С-125 имеется несколько самолётов F-5E Tiger II и F-4D/Е Phantom II, а также собственный Ил-76.

Отмечено применение ЗРК С-125М/М1 на Африканском континенте. В конце 1970-х — начале 1980-х Ангола получила двадцать четыре ЗРК С-125М/С-125М1А, восемь ТДН С-125М и 942 ракеты В-601ПД. В Мозамбик было поставлено семь ЗРК С-125М1А, два ТДН С-125М1А и 260 ракет В-601ПД.

Подробности боевого применения ангольских и мозамбикских комплексов С-125М/М1 против ВВС ЮАР отсутствуют. Ряд источников утверждает, что зенитными ракетами обстреливались южноафриканские истребители Mirage III и Mirage F1, а также штурмовики Impala Mk II. Впрочем, достоверно можно говорить только об поражении одного БПЛА израильского производства IAI Scout.

После окончания «холодной войны» боевая карьера С-125 не завершилась. В отличие от другого советского объектового комплекса первого поколения — С-75, ЗРК С-125М/М1, оставшиеся на постсоветском пространстве, массово не утилизировались. Это объясняется хорошими служебно-эксплуатационными характеристиками, ремонтопригодностью и высоким модернизационным потенциалом. Комплексы С-125, построенные в СССР более 40 лет назад, успешно применялись во множестве локальных конфликтов и активно модернизировались. Но речь об этом уже пойдет в следующей публикации данного цикла.

Продолжение следует…

Информация