Пензенский государственный архив: хранитель истории и тайн прошлого

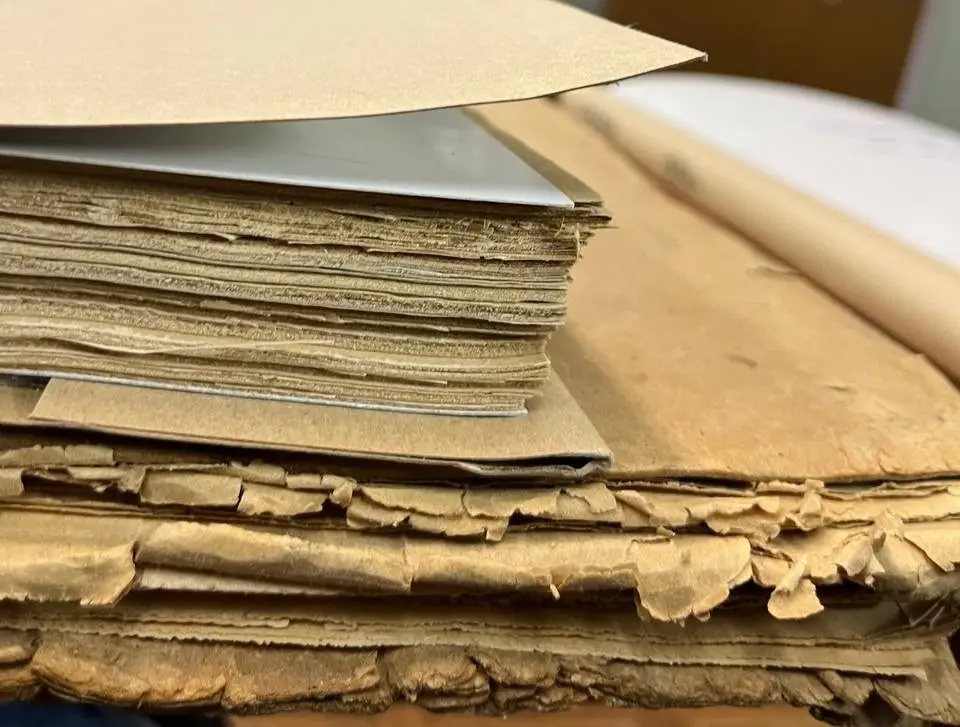

Вот они, толстые папки с документами, вековые «пылесборники»…

Источники исторических знаний. Пензенский государственный архив — это не просто учреждение, где хранятся старые документы. Это место, где оживает история, где каждый лист бумаги, каждая метрическая книга и газетная подшивка рассказывают о жизни наших предков. Архив сочетает в себе современные требования к хранению документов и атмосферу прошлых эпох, притягивая исследователей, студентов и просто любопытствующих.

На стене здания нас встречает мемориальная доска Татьяне Алексеевне Евневич , историку, краеведу, архивисту и директору Государственного архива Пензенской области с 1991 по 2016 год

Если навести справки, можно узнать, что инициатива установить памятный знак была выдвинута научной и творческой общественностью Пензы. Сама мемориальная доска-горельеф выполнена Пензенским отделением Союза художников России, а автором является пензенский скульптор, заслуженный художник России Валерий Кузнецов. Внутри же чувствуется дух советской эпохи: мраморная плитка в холле, витиеватые металлические перегородки, зелёные растения в горшках. Уютная здесь атмосфера, вот по-другому и не скажешь!

Роспись стены читального зала…

Попасть в архив не так чтобы очень уж просто — требуется предварительная запись, оформление запроса и ожидание… Потому что не в каждый день можно заниматься поиском всё тех же родословных — для этого выделены определённые дни. И в эти дни состав «исследователей» меняется очень сильно. Приходят бабушки с букольками, практически все в масках, а многие и в перчатках, и начинают работу с толстенными книгами-метриками, в которых записаны рождения и смерти по деревням, посёлкам, городам. Но тут может быть и так, что именно в этот день в архив приедет командированный из другого города. И ему, как говорится, честь и место, потому что ну кто же мог такое предвидеть? А у человека на кону может быть диссертация. Тогда как у той же старушки… не более чем сугубо личный интерес. Так что хотя мест в читальном зале и не хватает, бывает и так, что место для гостя находится всегда.

Читальный зал, в котором всё есть...

Ну, понятно, что самые редкие документы, многие из которых существуют уже несколько столетий, вот так просто не получишь. Нужно писать, что, зачем, как, откуда… Но в принципе всё можно получить, если дело серьёзное. Ну а самое доступное в Областном пензенском архиве – это газеты. Их тут… ну просто очень много. И областных, и районных, и… всяких. На первом месте, конечно, газета «Правда». Но это советские времена. А есть здесь и газета «Губернские ведомости» от… 1837 года. Читать их, если честно, ну совсем неинтересно. Даже непонятно, что в них тогда читали. Хотя… вот тут купля-продажа с ценами. Здесь статистика (почему-то тогдашние газеты были ей набиты просто под «завязку»), ну и правительственные указы на первой странице. Читать хотя бы что-то интересно в этой газете стало возможно лишь после 1864 года. Вот даже как! Причём это мы вперёд немного забежали с нашим рассказом. Пока же мы ещё только поднялись по крутой лестнице на второй этаж, где посетители оказываются в просторном зале с кожаными креслами и лепниной на окнах. Здесь-то и начинается погружение в историю.

Газета «Правда» с сообщением об убийстве Кирова. Видимо, в центре был его портрет, но, скорее всего, кто-то его вырезал, и пришлось работникам архива пустой прямоугольник заклеить!

Из глубины веков: как создавался архив

История архивного дела в России началась с Генерального регламента Петра I (1720 г.), который предписывал каждому учреждению иметь архивариуса — специалиста по ведению документов. В Пензенской губернии архивное дело развивалось благодаря усилиям энтузиастов.

А само начало систематизированной работы по сбору и каталогизации архивных материалов, имеющих историческую ценность для Пензенского края, было заложено Пензенской губернской учёной архивной комиссией, действовавшей с 1901 по 1917 годы, когда учёные начали собирать важные документы для истории края. В 1919 году создали губернское управление архивами, которое занималось документами старых учреждений. В 1922 году это управление превратилось в архивное бюро.

После упразднения Пензенской губернии в 1928 году архивное бюро стало окружным. Затем оно несколько раз меняло названия и подчинение. И только в 1939 году, после создания самой Пензенской области, появился архивный отдел НКВД.

С тех пор архив несколько раз менял руководство и подчинение, но всегда оставался важным хранилищем документов. В 1991 году к архиву присоединили бывший архив обкома КПСС.

Пензенский архив возглавляли разные люди, среди которых были учёные и историки. С 1984 года архив находится в своём нынешнем здании на улице Дзержинского, 7. Однако раньше документы хранились в Спасском соборе, который потом взорвали и уничтожили, и в Спасо-Преображенской церкви, которая теперь Спасо-Преображенский мужской монастырь. Особую роль сыграли учёная архивная комиссия под председательством В. Х. Хохрякова, занимавшаяся сбором и систематизацией исторических материалов, а также губернаторское архивное бюро при А. А. Хвощеве, которое спасло множество ценных документов от уничтожения.

Здешние экскурсоводы любят вспоминать и литературного героя — Остапа Бендера, который в романе «Двенадцать стульев» называл себя «главным архивариусом». Это добавляет архивному делу лёгкий оттенок иронии, но на самом деле работа архивистов — кропотливый и важный труд.

Сердце архива: хранилище документов

Главное впечатление на посетителей производит само хранилище. Здесь царит полумрак, прохлада (необходимая для сохранности бумаг) и особая атмосфера таинственности. Среди наиболее ценных документов можно найти старейший документ архива (1627 г.) — бумаги из фонда вотчинной конторы князей Бахметьевых, родословное древо князей Куракиных, Столыпиных и других знатных фамилий, а также метрические книги, содержащие записи о рождении, браках и смерти жителей губернии. В них чего только нет – вернее, кого только нет. Так что если у кого-то были предки из Пензы и вам захочется узнать, а не потомок ли вы какого-нибудь графа, то вам как раз сюда и смотреть в эти толстые книги.

Интересно, что перепись населения тогда проводилась раз в 17 лет, и за это время действительно появлялись «мёртвые души», как в произведении Гоголя. Так что наш мэтр в самом деле ничего необыкновенного-то и не придумал. Скорее всего, дельцы, подобные Чичикову, в то время существовали в реальности. Ведь 17 лет — срок немалый. Многие документы могли быть утрачены, если бы не усилия энтузиастов. Например, часть архивов была спасена из писчебумажной фабрики, куда их отправили на переработку. Благодаря Хвощеву и Любимову эти материалы попали в архив и теперь доступны исследователям.

Но как же всё-таки удивительно, что вообще сохранились все эти документы и архивы, ведь та же ежедневная газета «Правда» печаталась на тонкой дешёвой бумаге — того глядишь и развалится от неосторожного движения! Однако работники позаботились и об этом: в кадрах заведения есть специалисты, занимающиеся состоянием этих ценных древностей. Реставраторы тщательно следят, чтобы документы не теряли своей привлекательности.

Но не всегда сами архивы тех же газет приходят в целости — здесь реставраторам явно пришлось постараться скрыть этот недостающий фрагмент. В этом номере, посвящённом убийству Кирова, полностью пришла в негодность верхняя часть!

Хотя, случается и так, что может не доставать целой половины страницы...

Газеты, мемуары и личные фонды: чем ещё богат архив?

Один из самых увлекательных залов архива украшает фреска с изображением быта древних русичей — воинов, земледельцев, женщин с детьми. Здесь регулярно проходят лекции, выставки и презентации, которые привлекают не только специалистов, но и школьников, студентов, и вообще всех, кто интересуется историей.

Особый интерес, как перед этим уже отмечалось, представляют:

- Подшивки «Пензенских губернских ведомостей» – газетные выпуски, которые помогают понять, чем жили люди в 19 веке и начале 20-го.

- Личные фонды известных людей, включая письма, дневники, фотографии.

- Документы, переданные обычными горожанами, которые могут стать ключом к изучению истории края.

Как найти своих предков?

Одна из самых востребованных услуг архива — генеалогические исследования. Многие приезжают сюда даже с соседних городов, чтобы восстановить свою родословную. Для этого необходимо:

1. Позвонить и договориться о визите (желающих бывает очень много).

2. Составить запрос на поиск информации.

3. Изучить метрические книги и переписи населения.

Архивисты помогают сориентироваться в огромном массиве данных, но самостоятельный поиск тоже возможен.

Найти своего родственника также можно по исповедным росписям — это такие документы, которые составляли ежегодно в каждом православном приходе в Российской империи с XVIII века до революции. В них фиксировали социальное положение всех прихожан, а до отмены крепостного права — и владельческую принадлежность для крестьян и дворовых людей, место жительства, возраст и состав семьи. Ну а на крайний случай — устраивать допрос родственникам (и ближайшим, и дальним).

Ещё один такой же повреждённый номер. Интересен материал о том, как Вятка стала Кировом…

Почему архив — это важно?

Покидая прохладные залы архива и выходя на летнюю жару, невольно задумываешься: без прошлого нет настоящего. Документы, хранящиеся здесь, — это не просто бумаги. Это память о людях, событиях, решениях, которые сформировали нашу реальность.

Архив — это ещё и место, где пересекаются судьбы. Например, одна из посетительниц архива поделилась, что спустя много лет узнала, что её лучшая подруга детства — её четвероюродная сестра! Оказывается, у них был общий предок, живший в XIX веке— уже, получается, её прапрадедушка, и только благодаря архивным записям эта связь была раскрыта. Вот так и бывает: живёшь-живёшь себе, а тут вдруг может оказаться, что твой сосед является твоим дальним родственником...

Стеллажи до потолка. И так целых девять этажей!

Вот и получается, что архив — это мост между прошлым и будущим. Каждый документ — это частичка истории, которая ждёт своего исследователя.

Информация