Накануне аварии на ЧАЭС: тот самый — роковой реактор РБМК

Реакторы ВВЭР и РБМК: в чем главная разница?

Один из важнейших показателей развития страны – удельная выработка электроэнергии на человека. В эпоху Л.И. Брежнева СССР стал активно развивать атомную энергетику (АЭ), прекрасно понимая, что это один из кратчайших путей достичь прогресса. Но, помимо строительства станций с реакторами ВВЭР, СССР выбрал и свой, второй путь развития АЭ, оказавшийся тупиковым, – за счет строительства канальных реакторов РБМК, не использовавшихся нигде в мире.

Реактор РБМК-3, 4 блок до аварии

ВВЭР и РБМК — два принципиально разных типа ядерных реакторов (ЯР), которые отличаются своими конструктивными особенностями и принципами работы.

ВВЭР (водо-водяной энергетический реактор) — водо-водяной корпусной энергетический ядерный реактор с водой под давлением.

РБМК — реактор большой мощности канальный.

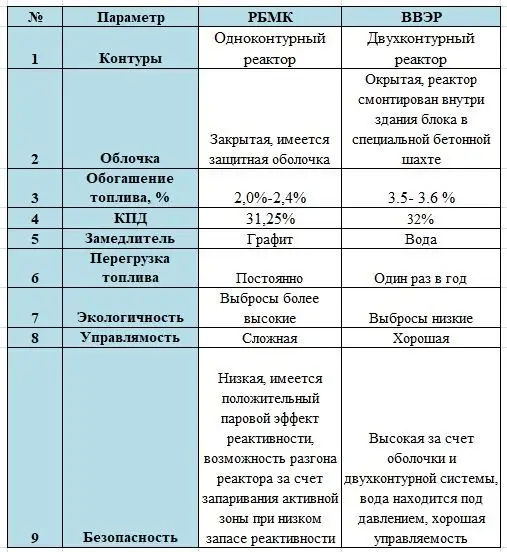

РБМК – одноконтурный реактор, ВВЭР – двухконтурный.

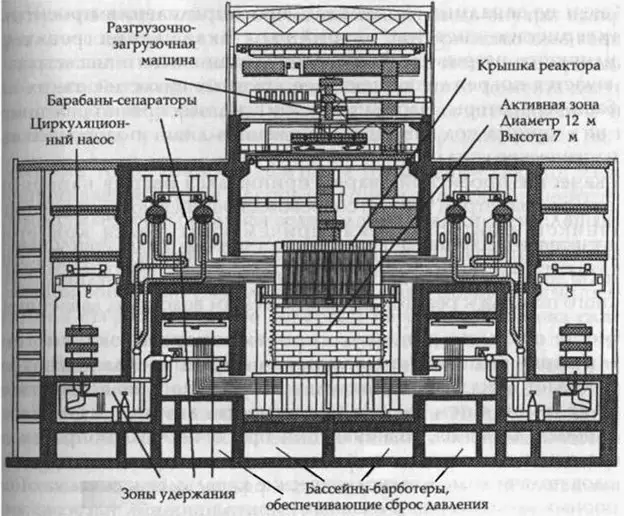

Схема реактора РБМК

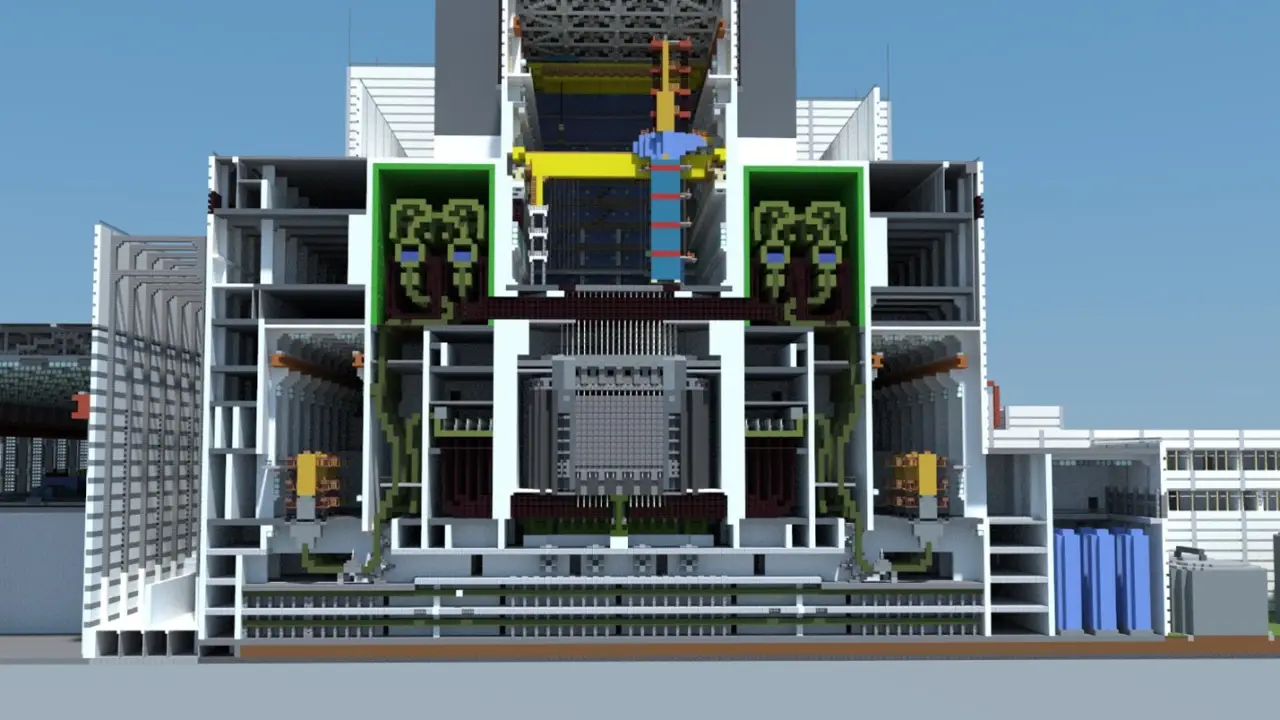

Реактор РБМК-1000 в разрезе

ВВЭР имеет закрытую стальную контейнерную оболочку, внутри которой находится реакторный блок с топливными элементами и системой охлаждения. РБМК же имеет «открытую» конструкцию с графитовым замедлителем, размещенными в каналах, и водным охлаждением. Реактор, сложенный из графитовых колонн, размещается в бетонной шахте размером 21.6х21.6х25.5 м.

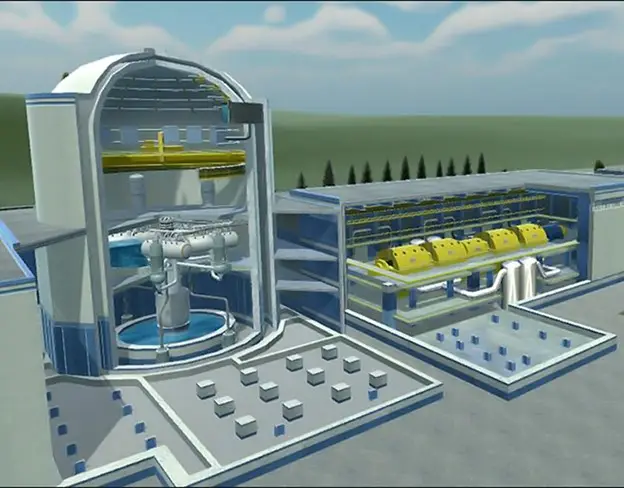

ВВЭР имеет защитную оболочку, не допускающую выхода радиоактивности за пределы АЭС даже при разрушении корпуса реактора; выполнить единый защитный колпак для РБМК невозможно из-за большой разветвленности труб реакторного контура. Но корпус ВВЭР имеет большие размеры, а его изготовление трудоемко и дорого. «Открытый» РБМК дешевле.

Схема реактора ВВЭР

В реакторе ВВЭР для замедления применяется вода, а РБМК использует графит, который может гореть.

В РБМК замедлителем служит графитовая кладка, а теплоносителем — вода, нагнетаемая в каналы реактора главными циркуляционными насосами (ГЦН), где она закипает, поэтому этот реактор называют «кипящим». Давление на входе в реактор — 8,1 МПа, температура — 270 °C. Затем смесь воды и пара поступает для разделения в барабан-сепаратор, а оттуда пар поступает на турбогенератор.

РБМК имеет более протяженную активную зону, что влечет большие технические сложности в управлении.

Важным преимуществом РБМК является возможность непрерывной перегрузки топлива перегрузочной машиной. ВВЭР необходимо останавливать ежегодно на перегрузку топлива.

У ВВЭР вода служит и замедлителем, и теплоносителем. Здесь вода находится под более высоким давлением, предотвращающим закипание, т. е. в ВВЭР она всегда в жидкой фазе. До входа в реактор давление воды — 16 МПа, температура — 289 °C. Циркуляционные насосы качают эту воду по первому контуру через реактор и парогенераторы. Парогенератор — это теплообменник, в котором тепло от воды первого контура отводится к воде второго контура, при этом давление во втором контуре поддерживается существенно ниже, чем в первом, что позволяет испарить воду второго контура и генерировать пар, который подаётся в турбогенератор.

В ВВЭР очень сложно получить эффект запаривания активной зоны, тогда как в РБМК он при определенных условиях возможен, и, учитывая положительный паровой эффект реактивности, это может создать (и создало на ЧАЭС) аварийную ситуацию за счет возможности разгона реактора. Тем больше паросодержание, чем хуже поглощение нейтронов и выше возможность разгона реактора. Однако и на реакторах ВВЭР в случае запроектной аварии – потери энергоснабжения реактора или потери теплоносителя – возможно разрушение корпуса реактора. Авария на АЭС «Фукусима-1» в 2011 году показала такую возможность.

ВВЭР использует более обогащенное и дорогое топливо – 3,5–3,6%, КПД ВВЭР-440 – 32%.

РБМК – обогащение топлива от 2,0% до 2,4%, КПД реактора — 31,25%.

Выбросы во внешнюю среду: ВВЭР намного чище, чем РБМК.

Экономичность: расход урана на единицу выработанной энергии у РБМК был примерно на 20% ниже, чем у ВВЭР.

Общий итог можно представить в виде таблицы:

Реакторы РБМК: неудачная попытка из военного реактора сделать гражданский

Первая в мире промышленная атомная электростанция была запущена в 1954 г. в городе Обнинск. Но первая атомная станция с реактором ВВЭР (PWR) была запущена в США в 1957 году (АЭС Шиппингпорт). Первый советский ВВЭР (ВВЭР-210) был введён в эксплуатацию в 1964 году на первом энергоблоке Нововоронежской АЭС. Но здесь разговор пойдет не о них.

Изначально в СССР создавались промышленные уран-графитовые реакторы для наработки плутония. В июне 1948 года на ФГУП «ПО «Маяк» был пущен первый в СССР промышленный уран-графитовый реактор А («Аннушка»). В период с 1953 по 1964 г. на площадках Сибирского химического комбината в г. Северск (Томская область) были введены в эксплуатацию реакторы И-1, ЭИ-2, АДЭ-3, АДЭ-4, АДЭ-5. Реактор И-1 предназначался только для наработки оружейного плутония, остальные реакторы совмещали эту функцию и выработку электроэнергии.

На базе реактора И-1 в 1958 году заработала первая очередь Сибирской АЭС мощностью 100 МВт, ставшей второй атомной станцией в СССР после Обнинской, пущенной 4 годами ранее. По мере пуска следующих блоков мощность Сибирской АЭС наращивалась и достигла 600 МВт с пуском АДЭ-5.

Сибирская АЭС

Опыт эксплуатации промышленных уран-графитовых реакторов заложил основу для развития АЭС и для разработки реактора РБМК. В апреле 1966 года министр Минсредмаша Е. П. Славский подписал задание на проектирование Ленинградской атомной электростанции в 70 км от Ленинграда, рядом с посёлком Сосновый Бор. Научным руководителем проекта стал Институт атомной энергии им. И. В. Курчатова. Технический проект РБМК-1000 разработки НИКИЭТ был одобрен в июне 1967 года.

Академик Валерий Легасов

Возникает вопрос: а почему так активно «двинули» РБМК? Важными стали не только сложившиеся условия, но и экономические причины, о чем свидетельствовал академик Легасов В.А.:

Но была и другая причина. СССР активно занимался обороной, Минсредмаш имел огромный вес, а академик Александров — безупречную репутацию и авторитет.

Как справедливо считает доктор технических наук И.Острецов:

Но в отличие от своих более компактных «предков» РБМК получился большим, сложным в управлении и менее надежным.

Главное: РБМК был не только менее надежным, но имел меньшую устойчивость в стресс-ситуациях, его было легче «взорвать» — и поэтому авария произошла именно там. И проводимый на ЧАЭС эксперимент выбега стал этим «стресс-фактором», а РБМК оказался «слабым звеном» АЭ СССР.

Как показала авария на ЧАЭС, экономить в такой сфере, как атомная, слишком дорогое удовольствие. У СССР был «свой звонок» в 1975-м: на Ленинградской АЭС случилась авария, отдельные моменты которой стали прообразом аварии 1986-го. Последствия аварии могли бы послужить началу торможения тиражирования РБМК. Но информация о ней была строго засекречена, и, кроме усовершенствования конструкции, выводов не сделали.

Как свидетельствует заместитель главного инженера ЧАЭС по науке Николай Карпан:

За пять месяцев до Чернобыльской аварии инспектор направил свой доклад в Москву, но он был проигнорирован.

Николай Карпан

При этом даже сам руководитель НИКИЭТ, главный конструктор реакторной установки РБМК, академик Доллежаль Н. А. выступал против идеи о продвижении этих АЭС в европейскую часть страны, имевшей большую плотность населения.

Академик Николай Доллежаль

Но с ним полемизировал академик А. П. Александров, президент Академии наук СССР, директор ИАЭ, научный руководитель проекта РБМК.

Академик Анатолий Александров

По мнению Александрова, реактор был «настолько безопасен, что его можно разместить даже на Красной площади». В бытность своей работы в НИКИЭТ автор слышал о планах построить у нас около 100 таких реакторов. Так что случилось бы, если реакторов типа РБМК было бы построено намного больше?

Как считает В.Комаров (бывший замдиректора Смоленской АЭС):

Все было именно так.

Григорий Медведев, автор легендарной «Чернобыльской тетради», в 70-х работал в руководстве строящейся ЧАЭС в должности заместителя главного инженера станции. В 1972-м он беседовал с министром энергетики Украинской ССР Алексеем Макухиным насчет целесообразности выбора проекта РБМК вблизи Киева:

Григорий Медведев

На Украине было построено много станций. Теперь знаменитая и хорошо знакомая автору (не менее, чем ЧАЭС) Запорожская АЭС (1981), Хмельницкая (1981) и Южно-Украинская АЭС (1975) – более безопасные (ВВЭР). Зачем было под Киевом размещать этот проект? Но ведь разместили под Питером? И если в 1971 году выбрали бы ВВЭР, такой аварии могло бы и не быть. И слово министра энергетики УССР могло бы сыграть здесь свою роль.

Недостатки реактора РБМК: сложность в управлении и дефекты конструкции

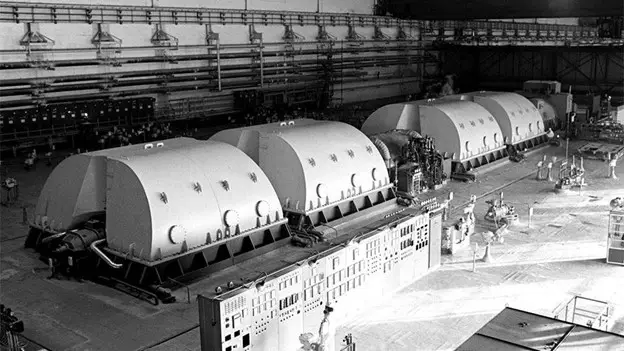

Реакторный зал 4 блока ЧАЭС (до аварии)

По мнению В. Легосова:

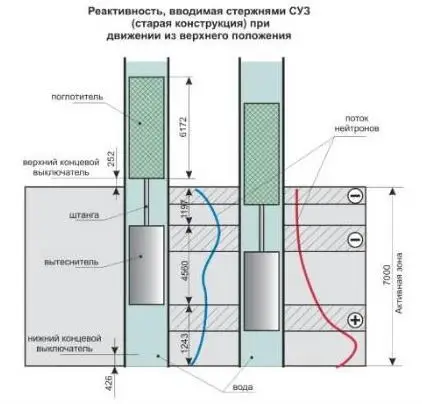

Реактор имел следующие недостатки, в том числе: длительное время ввода стержней СУЗ (1); конструкцию поглощающих стержней, способную вызвать «концевой эффект», т. е. разгон реактора при определенных условиях при срабатывании защиты (2); и, как выяснилось позже, положительный паровой эффект реактивности вместо полученного в проектных материалах отрицательного (3).

Интересны воспоминания начальника смены 4 блока ЧАЭС В.И.Борца, который был свидетелем того, что на малых мощностях аналогичный реактор Ленинградской станции вел себя непредсказуемо и неустойчиво. Это и неудивительно, так как устойчивая работа реактора требует значительной мощности. Он также показал, что в сентябре 1984 года было совещание по безопасности реакторов РБМК под руководством Ю.Н.Филимонцева, на котором были вскрыты многие недостатки реактора РБМК, и руководство ЧАЭС было с ними ознакомлено. Но до аварии 1986 года основная часть мероприятий из протокола по улучшению физики РБМК не была принята к устранению (!).

А. Н. Румянцев, участник проекта разработки реактора, работая в Курчатовском институте, расчетным путем предсказал ряд негативных особенностей реактора РБМК. Но в 1975 г. его отправили в г. Вену («с глаз долой») для работы в МАГАТЭ. Вернувшись оттуда в 1981 г., он обнаружил, что его рабочие тетради были уничтожены по указанию руководства подразделения, куда они были переданы. Но все эти «предупреждения» «задним числом» после аварии интерпретируются под углом зрения уже свершившегося факта.

Действительно ли концевой эффект был причиной аварии?

Остановимся на главном дефекте. Концы стержней (СУЗ) реактора РБМК-1000, сделанные из соображений экономии нейтронов из графита (являющегося плохим поглотителем нейтронов), в начальный момент движения вытесняли воду (которая поглощает нейтроны), что способствовало ускорению реакции в нижней части зоны. Эта особенность была известна и могла проявиться только в случае, если в нарушение технологического регламента почти все из ~200 стержней перед срабатыванием аварийной защиты были выведены из активной зоны, что и случилось перед роковым испытанием. Именно этот дефект, по мнению руководителя испытаний Анатолия Дятлова, основной части персонала ЧАЭС и ряда правительственных комиссий, стал причиной аварии – т.е. вместо заглушения реактор разогнался.

Согласно Докладу Комиссии Госпроматомнадзора (ГПАН) СССР (1991 г.):

Как пишет А. Дятлов: «А после чернобыльской аварии была найдена совершённая дикость, абсурд — при малом запасе [стержней или реактивности] АЗ не глушит, а разгоняет реактор… Можно понять, что АЗ не справилась с глушением, но чтобы сама разгоняла реактор — такого и в кошмарном сне не привидится».

И вот здесь мнение правительственных комиссий и экспертной среды резко раскололось! Освещение этой темы – отдельный большой материал. Мы лишь обозначим контуры дискуссии: (1) мог ли в конкретных условиях концевой эффект реализован в полной мере; (2) если был реализован, имел ли он достаточное влияние на разгон реактора, т.е. был ли он причиной аварии; (3) есть точка зрения, что причина разгона реактора в другом – поступление насыщенной (кипящей) воды в нижнюю часть реактора из-за действий персонала; (4) имеются свидетельства персонала и мнения экспертов, в том числе первой комиссии INSAG-1, что авария началась до нажатия кнопки сброса защиты АЗ-5, а не после, и первые признаки аварии и были причиной ее сброса.

В первом докладе комиссии, сделанном для МАГАТЭ, Доклад №1 (INSAG-1), в 1986 г. концевой эффект стержней как фактор аварии не рассматривался вообще:

Не значится он и в материалах суда, несмотря на красивую легенду американского сериала.

Основной аргумент против концевого эффекта крайне прост — согласно той же информации об аварии, «из записи в оперативном журнале… 01 ч. 24 мин. Сильные удары, стержни СУЗ остановились, не дойдя до НК (нижних концевиков). Выведен ключ питания муфт». То, что стержни не пошли вниз до конца, свидетельствует о том, что к моменту нажатия кнопки аварийный процесс уже шел, активная зона и каналы были частично повреждены, что не позволило сработать аварийной защите.

Также известно, что кнопка АЗ-5 была нажата дважды (один раз ее нажал оператор в 1.23.39, второй сигнал АЗМ-АЗРС сформирован автоматикой в 1.23.41), хотя для безостановочного движения стержней (в доаварийном исполнении) ее надо было удерживать постоянно. Этот факт, как считает О. Новосельский, бывший начальник отдела НИКИЭТ, участвовавший в подготовке доклада группы А. А. Абагяна (директора ВНИИАЭС) для INSAG, ставит под сомнение действенность самого эффекта «вытеснения»:

Т.е. оператор решил ускорить сбор защиты, обесточивая ее электропривод. Что заставило это сделать?

С целью объяснить возможность разгона реактора было сделано очень много попыток доказать это с помощью расчетов, но большая чувствительность к входным данным не исключает возможность спекуляций.

Согласно официальной версии, разгон занял секунды, сам аварийный процесс — около 10 сек. Но даже официальные комиссии и международные эксперты признали, что ряд работ не подтверждают разгон реактора за столь малое время за счет только одного концевого эффекта.

Согласно докладу ГПАН (1991 г.):

Однако существует ряд работ, авторы которых пытаются показать возможность разгона реактора на концевом эффекте, например В. А. Халимончук со авторами, работа директора ВНИИАЭС А. Абагяна со авторами.

В декабре 1987 г. шведское Инспекционное управление по ядерной энергетике предложило следующую схему развития аварии на ЧАЭС: паровые пузыри, которые образовались при кавитации ГЦН, поступают на вход ТК. Причиной их образования является низкий недогрев воды (т. е. близость температуры воды к точке кипения) на входе в насосы. При большом пустотном эффекте реактивности, которым обладал в то время реактор, этот пар вызвал мощную вспышку реакции деления (разгон реактора). Следствием этого локального скачка энерговыделения было разрушение множества ТК в нижней части. Причиной второго взрыва было вытеснение паром воды из верхней части активной зоны. Т. е. опять сыграл большой положительный пустотный эффект. На временных интервалах в несколько секунд знак и величину эквивалентного быстрого мощностного эффекта реактивности почти целиком определяет паровой (пустотный) эффект. Остальные не успевают внести заметный вклад в реактивность.

Абсолютно сходную картину дает О. Новосельской в работе «Легенда об аварийной защите, взорвавшей ядерный реактор» (2016):

Такого же мнения придерживается А. Тарапон, А. Н. Румянцев и ряд других исследователей.

И самая первая правительственная комиссия, начавшая работу 27 апреля 1986 г. (группа замминсредмаша А. Г. Мешкова), материалы которой до сих пор не опубликованы (видимо, засекречены), сделала аналогичный вывод: «Авария... произошла в результате неконтролируемого разгона реактора вследствие запаривания ТК активной зоны из-за срыва циркуляции в контуре МПЦ». Комментарии излишни.

Важнейшая ошибка в проектировании реактора: доступность защит для персонала

Валерий Легасов также обращал внимание на другую важнейшую ошибку в проектировании:

Как метко на этот счет сказал академик А. Александров: «А там [на блоке] не было только защиты от дурака, задумавшего отключить защиту ради своего эксперимента». Регламент запрещал блокировки защит. Основные претензии, которые реально можно предъявить к конструкторам реактора, – что такая возможность существовала.

Согласно Докладу №1 (INSAG-1) для МАГАТЭ, реактор имел все необходимые защиты для спасения реактора: «Конструкция реакторной установки предусматривала защиту от подобного типа аварий с учетом физических особенностей реактора, включая положительный паровой коэффициент реактивности». Но с целью предотвращения остановки реактора для продолжения эксперимента в случае неудачи персоналом, часть важнейших защит были заблокирована. Реактор стал неким автомобилем без тормозов – и что с ним могло произойти?

Согласно Г. Медведеву, персонал отключил следующие защиты:

— заблокировали защиты по уровню воды и давлению пара в барабанах-сепараторах, стремясь провести испытания, несмотря на неустойчивую работу реактора. Защита по тепловым параметрам была отключена;

— отключили системы защиты от максимальной проектной аварии, стремясь избежать ложного срабатывания САОР во время проведения испытаний, тем самым потеряв возможность снизить масштабы вероятной аварии.»

Система аварийного охлаждения САОР была не просто отключена, она была жестко заблокирована вручную. Согласно докладу ГПАН (1991 г.), отключение САОР было нарушением Регламента, но не повлияло на возникновение и развитие аварии, так как не было зафиксировано сигналов на автоматическое включение САОР.

Возможно, при самых первых признаках аварии еще можно было сбросить аварийную защиту (но только до момента начала разрушения каналов) и запустить САОР.

И после аварии начальник смены блока Александр Акимов пытался включить САОР, попросив об этом Г. Метленко: «Будь другом, иди в машзал, помоги крутить задвижки. Всё обесточено. Вручную каждую открывать или закрывать не менее четырех часов. Диаметры огромные...»

Как считает В. А. Винокуров, к. т. н., ВНИИ:

Но отключение защиты по остановке обеих генераторов было критическим, так как лежало в основе цепочки событий, вызвавших поступление насыщенной (кипящей) воды в нижнюю часть реактора, что и вызвало его аварийный разгон.

На фото: Турбогенераторы: машзал 4 блока ЧАЭС

Главный инженер ЧАЭС Николай Фомин, отвечавший за безопасность на ЧАЭС и ставший при этом основным инициатором пресловутого «эксперимента», открыто признает, что отключение данной защиты было одной из основных причин аварии:

Фомин: Если бы выведения [отключения – прим. автора] АЗ-5 от закрытия СРК не было, блок остался бы цел… В 1982, 84 и в 85 годах при выполнении программы сигнал АЗ-5 на реактор шел от закрытия СРК на турбине. А в 1986 году были внесены изменения в этой части... Сейчас мне ясно, что программу следовало согласовывать со специалистами. Незачем было оставлять аппарат на мощности, если все ТГ стоят.

Отметим, что в сходных условиях (поднятия большинства стержней в верхнем положении) аварийная защита во время аварии на ЛАЭС сработала абсолютно эффективно, в том числе сработала и другая отключенная на ЧАЭС защита по закрытию СРК (стопорно-регулирующих клапанов) обеих турбогенераторов (ТГ). Как вопрошает Борис Горбачев (МНТЦ «Укрытие» Национальной Академии Наук Украины):

Итак, нам еще предстоит узнать много, но не сейчас, а, скорее всего, в недалеком будущем. Все материалы уголовного дела и исследования аварии по-прежнему находятся в архивах Москвы.

Обычный вопрос: так кто все-таки виноват?

Руководство АЭ СССР, движимое соображениями экономии и находясь под влиянием ученых, связанных с ВПК, затеяло масштабное строительство реакторов РБМК, не использовавшихся нигде в мире. После аварии все эти реакторы были сначала модернизированы, а потом поставлены в программу закрытия. В России пока еще работают несколько реакторов на Курской и Смоленской АЭС, которые будут скоро закрыты.

Отвечая на вопрос, кто виноват — реактор или человеческий фактор, обратимся к мнению О. Новосельского: «Так что «основных точек зрения» не две, имеется ещё и третья…: «Авария произошла вследствие неудовлетворительных нейтронно-физических характеристик активной зоны и недостаточной скоростной эффективности аварийной защиты, которые проявились в результате ошибочных действий во время подготовки и проведения испытаний выбега…». Как сказал друг семьи Александрова: «Сам по себе реактор был надежен, просто на нем надо было работать, а не ставить эксперименты». И это часть правды.

В следующей заметке мы попробуем дать хронологию и технический анализ причин аварии и действий персонала.

Ссылки:

И снова я стою… на крышке реактора, или мистика Ленинградской АЭС - Фото-Драйв

Промышленные уран-графитовые реакторы для наработки плутония

Валерий Алексеевич Легасов, Об аварии на Чернобыльской АЭС, Текст из пяти магнитофонных кассет, надиктованных академиком Легасовым В.А.

О чернобыльской аварии ( Н.В.Карпан), (стр. 392 - 415)

https://pravo.ru/process/view/10455/?ysclid=lvp6dkmo6s625767321

Чернобыль: СВИДЕТЕЛЬСТВО КОМАРОВА

В.М. Федуленко, в 1986 г. начальник лаборатории теплотехнических расчётов канальных реакторов, отдел 33 ИАЭ им. И.В. Курчатова, о причинах и развитии аварии на 4-м блоке ЧАЭС

Как готовился взрыв Чернобыля

О причинах и обстоятельствах аварии на 4 блоке чернобыльской АЭС 26 апреля 1986 г., Доклад Комиссии Госпроматомнадзора СССР

Анатолий ДЯТЛОВ, ЧЕРНОБЫЛЬ. КАК ЭТО БЫЛО

Информация об аварии на Чернобыльской АЭС и её последствиях, подготовленная для МАГАТЭ, Доклад №1 (INSAG-1)

О причинах и обстоятельствах аварии на 4 блоке чернобыльской АЭС 26 апреля 1986 г., Доклад Комиссии Госпроматомнадзора СССР

Канальный ядерный энергетический реактор РБМК. Под общей редакцией Ю.М. Черкашова. ГУП НИКИЭТ, 2006

О. Ю. Новосельский, ведущий научный сотрудник НИКИЭТ им. Н. А. Доллежаля до ноября 2014 г., «Легенда об аварийной защите, взорвавшей ядерный реактор»

«США: Моделирование аварии на ЧАЭС», Национальная лаборатория, штат Айдахо. Перевод предприятия п/я 7755, № 92 от 12.07.88.

Обобщенный анализ аварии на 4-ом блоке ЧАЭС, НИКИЭТ, 13.168 от 1990 г.

Анализ разрушительных сил, приведших к аварии на ЧАЭС. Nucl. Eng. and Design., V.106, № 2, 1988, р. 179-189.

В. А. Халимончук, А. В. Кучин, В. В.Токаревский, Оценка вклада парового коэффициента реактивности и концевого эффекта СУЗ в развитие аварии на энергоблоке № 4 Чернобыльской АЭС

Абагян А. А., Аршавский И. М., Дмитриев В. М., Крошилин А. Е., Краюшкин А. В., Халимончук В. А. Расчетный анализ начальной стадии аварии на Чернобыльской АЭС

Цитировано по О.Новосельский, Nuclear News, December 1987, р. 67-68

Филимонцев Ю.Н., Иванов B.C., Конвиз B.C., Куклин В.З., СурбаА.С, Мешков А.Г., Будылин Б.В., Черкашов Ю.М.,Калугин А.К, Полушкин К.К., Федуленко В.М., Василевский В.П., Сироткин А.П., Сидоренко В.А., Алексеев М.П.,Митрофанов Ю. Ф. Акт расследования причин аварии на энергоблоке № 4 Чернобыльской АЭС, происшедшей 26 апреля 1986 г., ЧАЭС, учетн. № 97 ПУ 05 мая 1986 г.

Григорий Медведев. Чернобыльская тетрадь. М.: Известия, 1989 г.

В.А.Винокуров, к.т.н., ВМИИ, Чернобыльская катастрофа: что, как, почему

ЧЕРНОБЫЛЬСКИЙ СУД

Борис Горбачёв, Ненаучные споры вокруг чернобыльской аварии

Битва после смерти

Информация