Возвращение памяти. В тихом районе Москвы

В Головинском районе столицы, не самом знаменитом, но теперь тоже затронутом масштабной реновацией и реконструкцией, как и везде, готовятся к юбилею 80-летия Великой Победы. И нельзя не признать – лучше и аккуратнее, чем к тому, что был пять лет назад.

Про «было» и «стало»

То, что окончательно привели в порядок пруды, благоустроили окрестности, в том числе зону отдыха с не самым худшим в столице городским пляжем, к юбилею, разумеется, не относится. Но как раз на таком предпраздничном фоне не может не радовать особая забота о памятниках, ещё недавно, казалось, забытых, и прямо говоря, заброшенных.

Не так давно обновили мемориал на Головинском кладбище, несмотря на то что помехой этому стали развёрнутые около него строительные работы. А среди тех немногих монументов, что остаются в районе, едва не потерялись памятные доски на стенах, о которых вспомнили, похоже, буквально на днях.

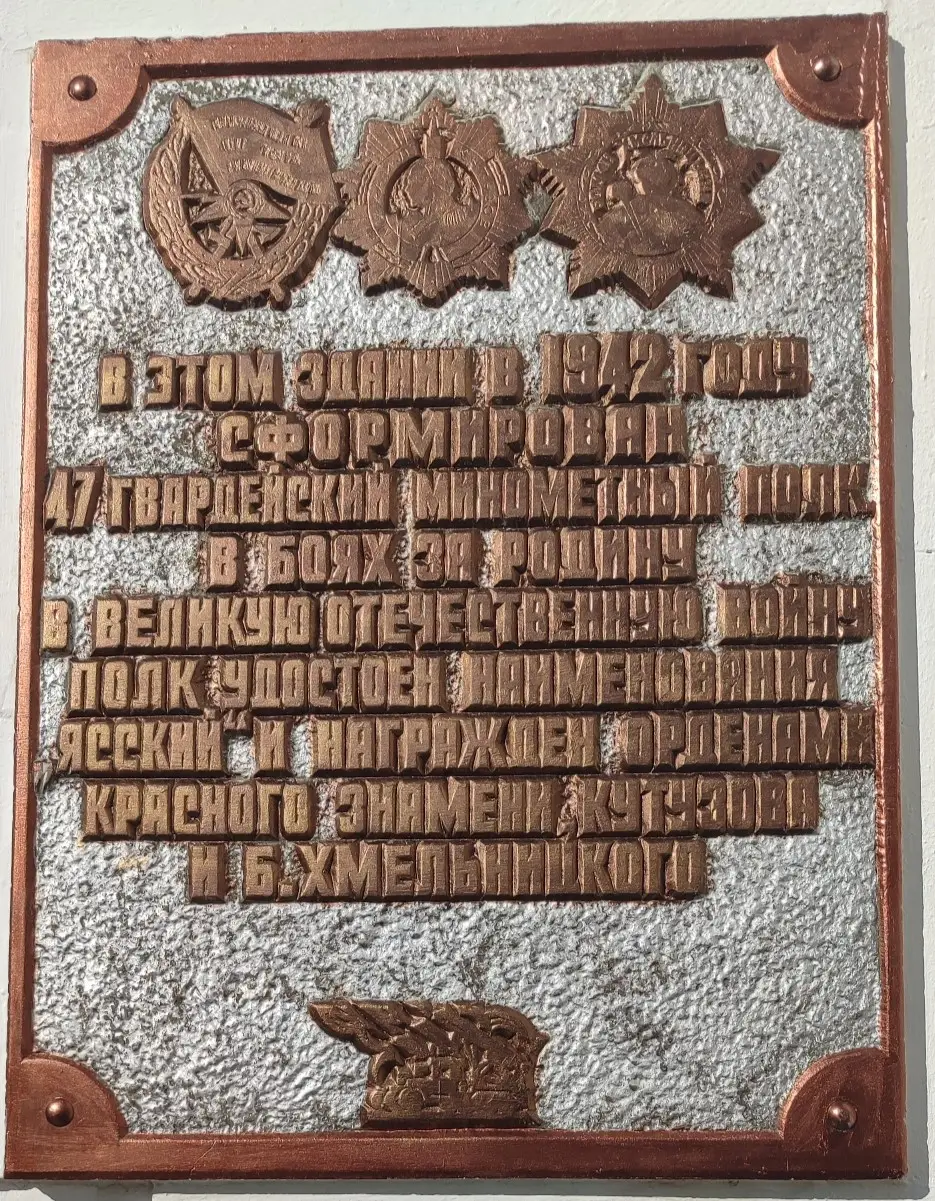

И правильно сделали, что вспомнили и наконец-то обновили. Аккуратно и трепетно, так что теперь всё читается до слова, и до знака препинания, и медали с орденами разглядеть несложно. Увидев хорошенько обновлённые памятные доски, вспомнил, как осенью 2020-го один только взгляд на них, затёртые и беспардонно замазанные, меня и возмутил, и растревожил.

Осенью 2020 пандемийного года, уже после 75-летнего юбилея окончания Великой Отечественной войны, автор жёстко раскритиковал руководство района за такое отношение к нашей общей памяти (Что-то с памятью у нас стало):

«Взгляните на эти фотографии. Вряд ли кто-то из неподготовленных читателей сумеет на второй из них разобрать регалии и даже почётное наименование прославленной воинской части. Ваш автор, не без усилий и головной боли, но смог догадаться, что 47-му полку когда-то дали имя Ясский.

Будем же помнить – он принял участие в освобождении Ясс – румынского города почти на границе с Молдавией. Обратите внимание, что памятная доска 18-го полка тоже явно «попала под зачистку», но пока ещё читается».

Но тогда я не получил никакого ответа – ни официального, ни даже неформального, на встречах в Центрах Долголетия «Головинский» и «Коптево». И принял как данность чью-то оговорку про ковид, который действительно мог помешать сделать в районе многое из того, что должно.

И хорошо, конечно, что теперь есть отличная возможность, не боясь напугать читателя перебором, опубликовать вместе с первой ещё сразу несколько фотографий тех самых памятных досок – из серии «было» и «стало».

Про «не забудем никогда»

Напомню также весьма пространной цитатой из того материала не то, что должны были на них прочесть люди не без памяти, но могли, увы, только с очень большим трудом. Теперь всё это на досках читается, у нас же надо снова напомнить хотя бы некоторые, самые необходимые подробности.

«В годы войны клуб фабрики имени Петра Алексеева стал родным сразу для трёх гвардейских миномётных полков. Один из них – 18-й, сразу гвардейский, как и было предусмотрено приказом Верховного главнокомандующего, обосновался здесь в 1943 году надолго, после того как был изрядно потрёпан в боях под Керчью и Новороссийском, а затем в сражении за Сталинград».

Полк получил на московской окраине хорошее подкрепление, новые пусковые установки, реактивные снаряды РС-132 с перепрофилированного столичного завода «Компрессор» и «Студебеккеры», с сортировочного узла депо «Лихоборы» поблизости.

Командир полка подполковник Тимофей Федорович Черняк пошёл на повышение, став начальником штаба дивизии, и его уже в январе 43-го сменил подполковник Александр Лаврентьевич Желновач.

В Москве пришлось задержаться, так как технология установки «Катюш» на американские грузовики несколько отличалась от штатной, рассчитанной на ЗИС-5. 18-й миномётный полк стал впоследствии Мгинско-Померанским и Краснознамённым, получил ордена Кутузова и Александра Невского.

Вторым на досках с фотографий упомянут 83-й миномётный полк, впоследствии ставший Житомирским. Он был здесь, в Головинском-Михалково не только сформирован, но и прошёл затем доукомплектование – и тоже после Сталинградской битвы.

У этого полка тоже есть Красное знамя и свой заслуженный орден – Богдана Хмельницкого. 83-й полк вообще был из числа особенных. Он был вооружён не «Катюшами», а реактивными установками БМ-8, которые монтировались на танках Т-60, только числившихся средними, но на самом деле они были лёгкими.

Но в этом было и преимущество полка – высокая проходимость реактивной артиллерии. Поэтому, прикрывая огнём своих дивизионов отход армии за Дон, полк мог действовать даже с открытых позиций. С открытых позиций полк под командованием полковника Голубева Константина Тимофеевича затем помогал и отражать попытки немцев вырваться из Сталинградского кольца.

Ещё одному из полков – 47-му гвардейскому миномётному, который в том же 1943 году на время обосновался в фабричном ДК для повторного формирования, с памятью повезло чуть меньше. У него, к примеру, до сих пор нет своей страницы в интернете, что вообще-то, увы, не редкость, и по нашим данным, нет полкового музея.

Именно поэтому хочется ещё раз напомнить эпизоды из боевого пути 47-го гвардейского миномётного Ясского Краснознамённого Орденов Кутузова и Александра Невского полка и имена его командиров. Полк тоже прошёл через страшную бойню в Крыму, обороняя Севастополь и сражаясь за Керчь. Потом его перевели непосредственно в Сталинград, в легендарную 62-ю армию генерала Василия Ивановича Чуйкова.

Там, в конце 1942-го и начале 1943 года полком командовал майор, а впоследствии подполковник Вожжов Евгений Никитович. Полк у него принял майор Максименко Фёдор Степанович, также закончивший войну в звании подполковника, командуя 32-м гвардейским миномётным полком. Ну а к победе полк пришёл уже под командованием Героя Советского Союза подполковника Анатолия Филипповича Коломейцева.

Про долги – наши и не совсем

Что ж, очень существенная часть нашей общей памяти о той войне к нам вернулась. Но, как и пять лет назад, остаётся нетронутой память о фабричном клубе, по соседству с усадьбой Михалково, известных и поныне соседей Головиных, которая по выходным открыта для посещения.

Клуб тонкосуконной фабрики имени Петра Алексеева на многие годы стал настоящим Дворцом культуры не только для всех фабричных, но и для всего старого московского района, даже для двух – Коптево и Головинского. Впрочем, тогда у района было другое имя, а сам клуб очагом культуры быть перестал, и уже давно.

Да, вокруг культурная жизнь просто кипит, ходят экскурсии, работают кружки, порядок и со спортом, даже зимой – недалеко бесплатный каток и лыжные трассы. Да, по зданию клуба, возведённого в годы расцвета легендарного советского авангарда архитектором Леонидом Весниным, одним из знаменитых братьев, наконец-то завершены реставрационные работы.

Однако в силу вечных проблем с собственностью и предназначением уникального здания, оно по-прежнему простаивает. Что-то внутри вроде бы функционирует, так говорят в администрации района, и кто-то из местных, но снаружи этого точно не заметить.

Не просто же так стены уже снова начали обрастать зеленью, а на входах – и главном, и запасных висят не только замки, но и клеевые ленты, пусть и без надписи «не входить!»

Информация