За кулисами разрядки, или Доктрина Шлезингера

Диалог без иллюзий

Диалог российского руководства с Д. Трампом у части соотечественников порождает избыточную надежду на нормализацию в долгосрочной перспективе российско-американских отношений, не столь наивную, как это было в первый президентский срок нынешнего заокеанского лидера, но все же.

Выходящая за сиюминутные рамки нормализация действительно была возможна, однако тридцать лет назад. И она в полной мере отвечала геополитическим интересам США только при условии нерасширения НАТО на восток, о чем речь шла в моей недавней статье «Кеннан как неуслышанный пророк, или Почему опоздал Трамп».

Но тогда в Белом доме случилось головокружение от успехов, и победой в Холодной войне он не сумел рационально распорядиться.

В настоящих условиях инерция более чем полувековой конфронтации и порожденный ею комплекс проблем – старых, сопряженных с борьбой за ресурсы и рынок дешевой рабочей силы, – вряд ли преодолим в долгосрочной перспективе.

Почему именно девяностые давали уникальную возможность по выстраиванию стабильных отношений? Потому что в иные десятилетия аккумулированный Холодной войной тренд на конфронтацию сохранялся даже при максимальном потеплении отношений Кремля и Белого дома после подписания договора ОСВ-1 и налаживания неплохих личных контактов Л.И. Брежнева с Р. Никсоном, о чем я писал, см.: «ОСВ-1: стабильный баланс страха».

В эти же, может быть, даже часы, вдали от репортеров и их камер, Киссинджер и Шлезингер формулировали принципы новой доктрины, делавшей новый виток гонки вооружений неизбежным

При этом важно понимать: ставшая символом семидесятых разрядка оказалась возможной после достижения СССР военного паритета с США, буквально вынудив Белый дом вести с нами равный диалог. Даже Карибский кризис таковым еще нельзя считать.

Однако паритет отнюдь не был тождественен готовности США признать его неотъемлемой данностью советско-американских отношений в долгосрочной перспективе.

И когда еще не высохли чернила на подписанном выше документе, Соединенные Штаты сделали шаг к новому витку гонки вооружений, нашедшему отражение в доктрине Шлезингера. Поговорим.

На пути к паритету

Начнем с паритета. Путь к нему не был для СССР легок, и до сих пор актуален вопрос: насколько необходим? Ставка на асимметричный ядерный удар, гарантирующий уничтожение критически важной военной и гражданской инфраструктуры США, нивелировала риск Третьей мировой.

Не следовало ли Москве идти не экстенсивным путем наращивания ядерного арсенала, а интенсивным, исходя из принципа: лучше меньше, да лучше?

В таком случае руководство страны могло перераспределить часть бюджетных средств на производство качественных – в позднем СССР это стало проблемой – товаров народного потребления, сбалансировать политику в сфере сельского хозяйства, то есть пойти по некогда предложенному Г.М. Маленковым пути.

Но в Кремле выбрали иную стратегию, позволив втянуть себя в гонку вооружений и добившись паритета слишком дорогой ценой, породившей в части позднесоветского урбанизированного общества низкопоклонство перед Западом — одно из его отражений в кинематографе: сцена с фарцовщиком из «Самой обаятельной и привлекательной».

Зримой вершиной паритета стала авиационно-космическая система «Энергия» – «Буран», вызывающая, с одной стороны, восхищение гениальностью советской инженерно-конструкторской мысли и производственными мощностями великой страны, с другой – свидетельствовавшая о нерентабельном расходовании бюджетных средств и тупиковом пути развития космонавтики с точки зрения эффективности использования ее достижений.

Символ военно-научной и производственной мощи СССР и, одновременно, нерентабельного расходования бюджетных средств

В каком-то смысле «Энергия» – «Буран» продемонстрировала кризис – как с точки зрения набора соответствующих компетенций, так и в плане понимания стоявших перед страной задач – стареющей партноменклатуры, о чем у нас также шла недавно речь в статье «Смерть К. У. Черненко. Незамеченная дата, или На сломе эпох».

Ведь, согласно легенде, гораздо более экономичную авиационно-космическую систему «Спираль» похоронил тогдашний министр обороны маршал А. А. Гречко.

И тем не менее Москва была удовлетворена достигнутым с США паритетом и подписанным после трудных переговоров договором ОСВ-1, Вашингтон — нет, и… впрочем, сделаем небольшой шаг назад.

США в поисках асимметрии

Еще до достижения паритета, в самом начале шестидесятых, американские планировщики исходили из следующих цифр потерь, которые понесут в случае начала Третьей мировой Советский Союз, КНР и страны соцлагеря после ядерного удара по их военно-промышленным объектам. Должно было погибнуть от 360 до 525 миллионов человек – главным образом гражданского населения.

В тот период равных потерь Советский Союз своим противникам нанести не мог, да и с КНР отношения стремительно портились. Соотношение же сил, по оценке возглавившего в администрации Дж. Кеннеди Минобороны Р. Макнамары, было 17 к 1, то есть 5000 американских ядерных боеприпасов против 300 наших.

Ремарка: выше я писал об асимметричном ответе, подразумевая качественное развитие вооружений, позволявшее нанести максимальный ущерб США. В начале шестидесятых подобными возможностями СССР не обладал. В 1959-м на вооружение ВМС США поступила первая ПЛАРБ типа «Джордж Вашингтон», а наш ответ – дальний противолодочный самолет Ту-142 – был принят на вооружение только в год подписания ОСВ-1.

ПЛАРБ «Джордж Вашингтон»

И тем не менее даже в ситуации существенного превосходства США, в особенности после Карибского кризиса, сомневались в гарантированной победе и трансформировали стратегию применения ядерного оружия от доктрины «массированного возмездия» к сдерживанию противника и предотвращению ядерной войны. О причинах подобной трансформации писал Макнамара – соответствующий отрывок из его воспоминаний мною приведен в статье «Самый мудрый шеф Пентагона и его дебилы».

К предыдущей фотографии: и наш достойный, хотя и растянутый во времени, ответ – Ту-142

В свою очередь Никсону и госсекретарю Г. Киссинджеру пришлось работать в новых условиях, определявшихся на международной арене тремя маркерами. Первый и для США негативный – стратегическое поражение во Вьетнаме; второй, напротив, стал политическим триумфом, прежде всего Киссинджера – налаживание отношений с КНР, визит в нее Никсона и историческая встреча с Мао; третьим же, собственно, и был паритет с СССР, следствием чего стала разрядка, выразившаяся в миссии «Союз» – «Аполлон» и пр.

Однако в тиши кабинетов Киссинджер и возглавлявший в администрации Никсона Минобороны Дж. Шлезингер — оба, по словам журналиста Л. Кинга, недолюбливали друг друга — работали над документом, 17 января 1974 г. оформленным как Меморандум о решении по национальной безопасности-242, в обиходе получившим название доктрина Шлезингера.

И все-таки гонка

Пентагон делал ставку на разработку и последующее применение в случае ядерной войны высокоточных вооружений, способных уничтожить военно-политические объекты и их руководство, дабы минимизировать возможность СССР по нанесению ответного удара, причем сделать это предполагалось без существенного увеличения числа носителей, то есть с формально-правовой точки зрения не выходя за рамки ОСВ-1.

Исторический момент подписания ОСВ-1. Интересно, о чем в те минуты думали, скажем, А.Н. Косыгин и У. Роджерс?

При этом к концепции массированного ядерного удара Шлезингер относился негативно, не считая ее эффективной. Недаром на Западе разработанная им доктрина получила название доктрины «избирательных ударов». Сам Шлезингер лаконично объяснял формулирование ее положений необходимостью найти третий путь между самоубийством и капитуляцией.

По поводу капитуляции: в США периодически происходило сокращение расходов на оборону, против чего Шлезингер активно протестовал, особенно на фоне роста военного потенциала СССР, равно как и перспективы увеличения числа ядерных держав.

Важная деталь: в рамках формулируемой доктрины Шлезингер делал ставку на уже существовавшее превосходство США в области электроники, что, как показали дальнейшие, связанные с гонкой вооружений, события, стало правильным шагом – наше отставание в данной сфере наметилось уже во вторую половину шестидесятых.

Любопытно, что за полвека до Трампа Шлезингер выступал за повышение военных расходов членов Североатлантического альянса до 5% от их ВНП, ибо считал конфликт между странами ОВД и НАТО вполне реальным.

Всё это заставило Брюссель нервничать, в особенности ФРГ, поскольку страны НАТО становились в случае ядерной войны мишенью для советских ракет без возможностей их нейтрализации.

Аргументы Шлезингера, или Доктрина с прорехами

Однако безопасность Европы, думаю, для Шлезингера носила вторичный характер; главным для него становилось обеспечение за США доминирования на мировой арене, посредством которого удалось бы либо предотвратить Третью мировую, заставив Москву принять в случае конфронтации условия Вашингтона, либо серией точечных ударов ракетами малой и средней дальности, не втягиваясь в полномасштабную ядерную войну, принудить СССР к миру по-американски.

Политолог А. В. Фененко:

1) демонстрационный (demonstrative strike): поражение нескольких

выборочных целей для демонстрации противнику готовности применять ЯО;

2) контрэлитный (counterelite strike): уничтожение военно-политического

руководства страны до принятия им решения о нанесении ответно-встречного

удара;

3) контрсиловой (counter-force strike): поражение пусковых установок

противника;

4) контрценностный (counter-city strike): поражение городов противника,

которое также могло осуществляться как в тотальном, так и в ограниченном

варианте.

В рамках данной концепции не очень понятна реализация на практике первого пункта, ибо очевиден ответный удар возмездия с нашей стороны после демонстрационного удара противника.

Я бы еще обратил внимание на психологический аспект проблемы, в должной мере, как мне представляется, не учитывавшийся Шлезингером. Информация о размещении советских ракет на Кубе вызвала в США истерию. Ничего подобного не наблюдалось в СССР после развертывания американских «Юпитеров» в турецком Инджирлике.

Да, наше общество было сравнительно закрытым, и граждане просто, видимо, не знали о ракетах близ границ СССР. Но даже если бы об этом рассказали в программе «Время», то вряд ли реакция советских людей была бы сродни американской, хотя руководство и выразило обеспокоенность.

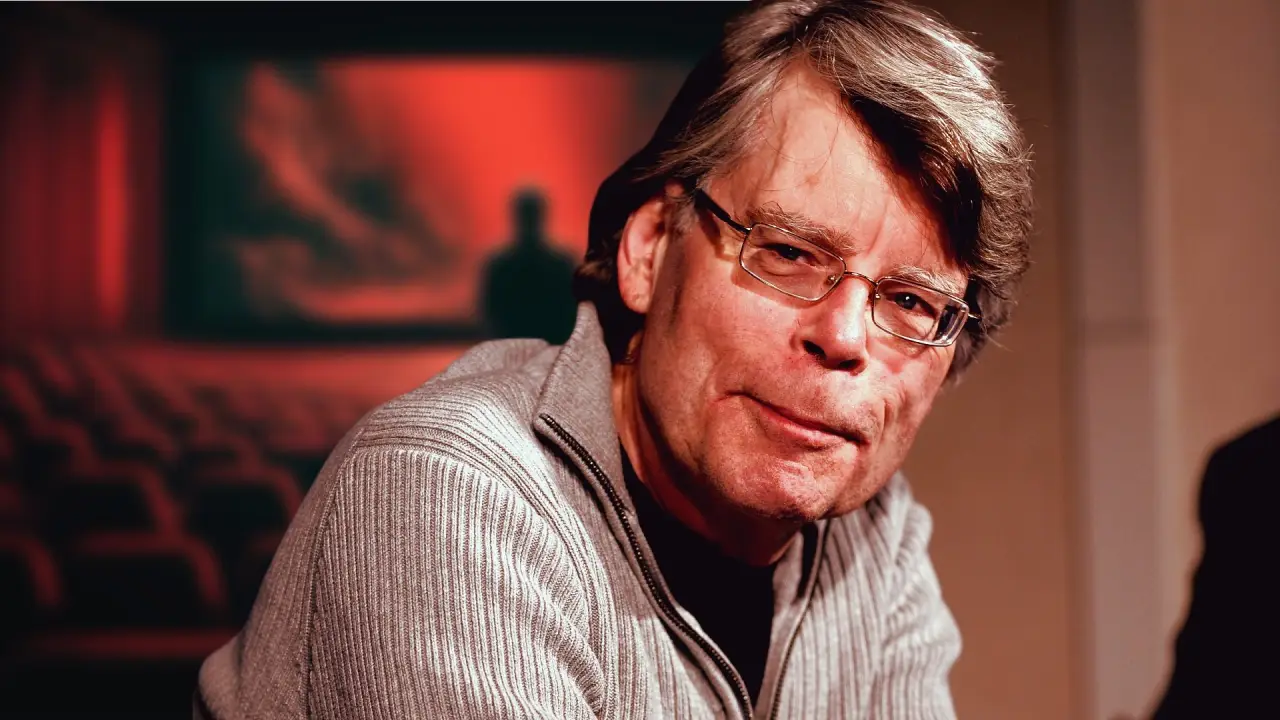

Фактор страха, или Пара цитат из Стивена Кинга

Американцы действительно боялись ядерной войны, о чем писал С. Кинг. Цитата пространная, но она стоит того:

В тот субботний день, когда на меня обрушился подлинный ужас, была «Земля против летающих тарелок». И вот как раз в тот момент, когда в последней части фильма пришельцы готовятся к атаке на Капитолий, лента остановилась. Экран погас. Кинотеатр был битком набит детьми, но, как ни странно, все вели себя тихо. Если вы обратитесь к дням своей молодости, то вспомните, что толпа детишек умеет множеством способов выразить свое раздражение, если фильм прерывается или начинается с опозданием: ритмичное хлопанье; великий клич детского племени «Мы хотим кино! Мы хотим кино! Мы хотим кино!»; коробки от конфет, летящие в экран; трубы из пачек от попкорна, да мало ли еще что. Если у кого-то с четвертого июля сохранилась в кармане хлопушка, он непременно вынет ее, покажет приятелям, чтобы те одобрили и восхитились, а потом зажжет и швырнет к потолку.

Но в тот октябрьский день ничего похожего не произошло. И пленка не порвалась — просто выключили проектор. А дальше случилось нечто неслыханное: в зале зажгли свет. Мы сидели, оглядываясь и мигая от яркого света, как кроты.

На сцену вышел управляющий и поднял руку, прося тишины, — совершенно излишний жест.

Мы сидели на стульях, как манекены, и смотрели на управляющего. Вид у него был встревоженный и болезненный – а может, это было виновато освещение. Мы гадали, что за катастрофа заставила его остановить фильм в самый напряженный момент, но тут управляющий заговорил, и дрожь в его голосе еще больше смутила нас.

– Я хочу сообщить вам, – начал он, – что русские вывели на орбиту вокруг Земли космический сателлит. Они назвали его… «спутник».

Сообщение было встречено абсолютным, гробовым молчанием. Полный кинотеатр детишек с ежиками и хвостиками, в джинсах и юбках, с кольцами Капитана Полночь, детишек, которые только что узнали Чака Берри и Литтла Ричардса и слушали по вечерам нью-йоркские радиостанции с таким замиранием сердца, словно это были сигналы с другой планеты.

Мы выросли на Капитане Видео и «Терри и пиратах». Мы любовались в комиксах, как герой Кейси разбрасывает, как кегли, целую кучу азиатов. Мы видели, как Ричард Карлсон в «Я вел тройную жизнь» тысячами ловит грязных коммунистических шпионов. Мы заплатили по четверть доллара за право увидеть Хью Марлоу в «Земле против летающих тарелок» и в качестве бесплатного приложения получили эту убийственную новость.

Помню очень отчетливо: страшное мертвое молчание кинозала вдруг было нарушено одиноким выкриком; не знаю, был это мальчик или девочка, голос был полон слез и испуганной злости: «Давай показывай кино, врун!»

И вот как сам признанный король ужасов объясняет подобную реакцию:

Кинг блестяще передал атмосферу царившего в США страха перед ядерной войной

Подобных настроений в послевоенном СССР не было, да и не могло быть испытываемо подлинным поколением победителей во Второй мировой.

Словом, любой риск ответного удара — а доктрина Шлезингера его даже не нивелировала — исключал для США возможность ядерного конфликта с СССР в ограниченных масштабах.

Для Белого дома оставался единственный путь к победе в условиях его несогласия на сосуществование двух систем при гарантированном паритете — сделать невозможным ответный удар со стороны СССР.

На новом витке

И США продолжили, на фоне разговоров о разрядке, курс на эскалацию, на дипломатическом уровне справедливо подвергнутый критике Брежневым в 1974-м. В следующем году Шлезингера отправили в отставку, однако его доктрина не канула в Лету.

Дж. Шлезингер

Вызов был брошен, и СССР в лице стареющего технократа маршала Д.Ф. Устинова, в том же 1976-м возглавившего Минобороны, его принял. Но это – другая история.

Использованная литература:

Кинг С. Пляска смерти. – М.: АСТ,2018.

Квартальнов А. Эволюция и перспективы развития концепции и глобального и быстрого удара – М.: ПИР-ПРЕСС, 2021

Колесников С. Вторая попытка

Маккинзи М.Г., Кокран Т.Б. Норрис Р.С. Аркин У.М. Американский план ядерной войны: время перемен

Стародубов В.П. Супердержавы XX века. Стратегическое противоборство. – М.: ОЛМА-ПРЕСС, 2001

Хлобустов О. Уроки Карибского кризиса

Фененко А.В. Изменение роли ядерного фактора в современных междкнародных отношениях: военно-политические и институциональные аспекты тема диссертации и автореферата

Фененко А.В. Асимметричная модель ядерного сдерживания. Анализ и прогноз. Журнал ИМЭМО РАН, 2021, № 3, сс. 13-29.

Фененко А. В. Эволюция теории ядерного сдерживания в США в годы Холодной войны // Вестник Санкт-Петербургского университета. Международные отношения. 2020. Т. 13. Вып. 1. С. 111–135.

Информация