Побеждает трезвый: пьянство на поле боя в «Казанском летописце»

Как гласит старинная русская поговорка, «питва — не битва». Зато чрезмерные возлияния нередко приводили к побоищам, о чём настойчиво напоминает автор публицистического «Казанского летописца». На страницах памятника и русские воины, и казанцы периодически поддаются зелёному змею в самый ответственный момент, за что оказываются изрядно биты.

Сразу оговоримся: в других, более надёжных источниках, такие эпизоды не отражены, поэтому воспринимать их на веру не стоит. Тем не менее автор вкладывал определённый посыл в подобные фрагменты. Какой именно – постараемся рассмотреть в статье. Непосредственно к пьянству перейдём не сразу – сперва хотя бы в общих чертах опишем исторический контекст этих военных кампаний.

Боевое пьянство по-русски

Яркий эпизод «хмельного пития» на поле боя из Казанской истории – это описание московского похода на ханскую столицу 1506 года. Незадолго до этого великокняжеский ставленник на казанском троне Мухаммед Эмин подпал под влияние антимосковских сил и «заплатил злым за предобрейшее» своему покровителю. Хан казнил «князя» Калимета и ряд других лояльных Москве казанских аристократов, пограбил и избил русских купцов и отправил в Белокаменную какую-то оскорбительную грамоту «О некоих делех городового князя Шаин-Юсуфа». Источники умалчивают, в каких именно темных «делех» был уличён ещё один симпатизант Русского государства. В ответ великий князь направил в Казань чрезвычайное посольство под руководством Михаила Кляпика с воззванием, чтобы хан «тем речам всем не потакал». Увы, конструктивного диалога не получилось, и посольство было арестовано.

Вдобавок Мухаммед-Эмин открыто заявил, что не считает сына тяжело больного Ивана III, Василия Ивановича, легитимным наследником московского престола и, соответственно, своим будущим сюзереном.

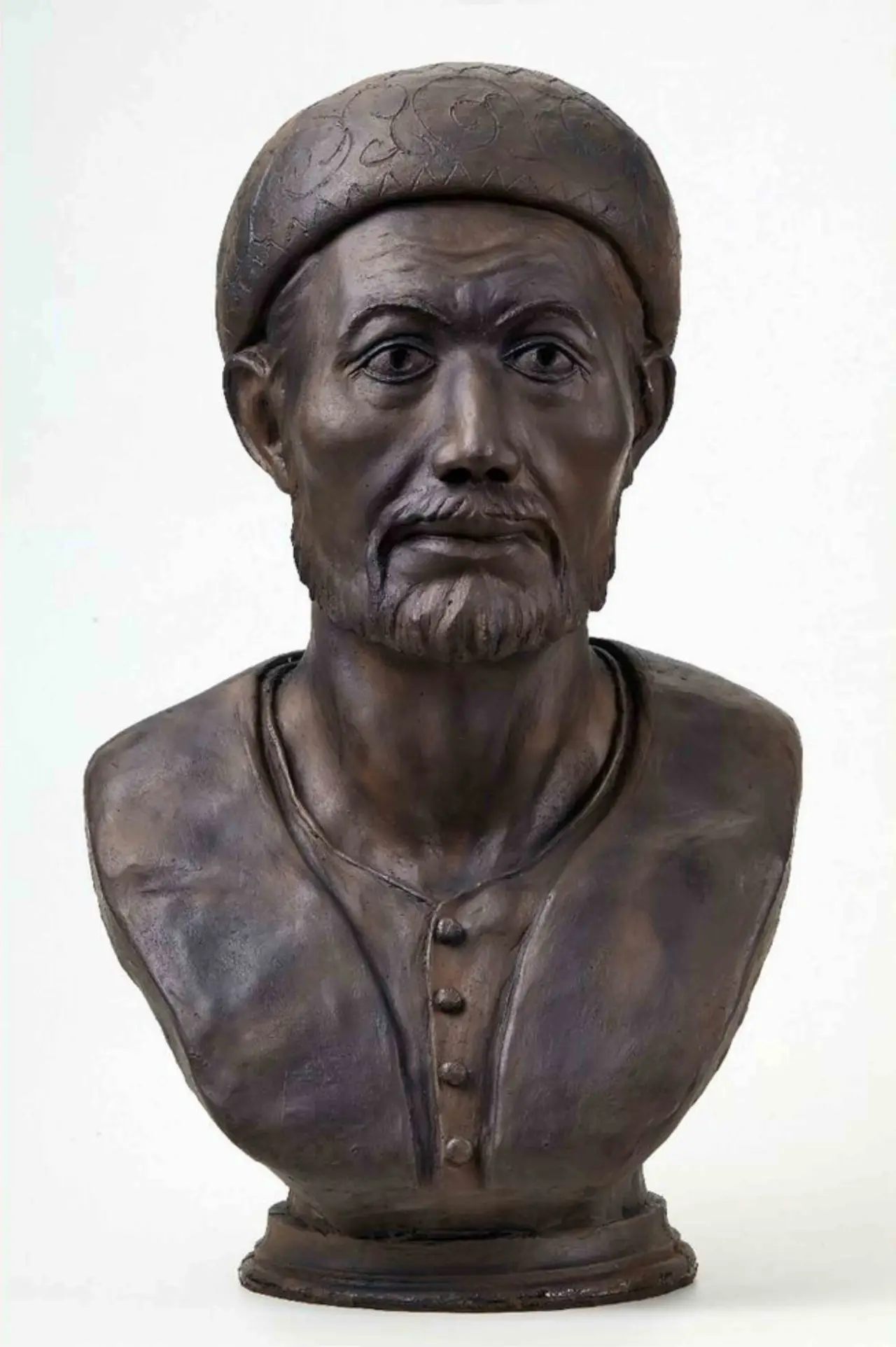

Казанский хан Мухаммед-Эмин. Реконструкция, выполненная по черепу хана

Сам Мухаммед-Эмин якобы заявлял следующее:

В конце лета – начале осени 1505 г. казанцы вовсе вторглись вместе с союзными ногайцами в пределы Русского государства и несколько дней безуспешно осаждали Нижний Новгород.

Приход казанцев к Нижнему Новгороду в 1505 г. Миниатюра из летописи

Тем временем первого государя всея Руси «в животе не стало», и разбираться с сорвавшимися с цепи казанцами пришлось уже Василию III.

Кратко о начале похода

Новый великий князь готовил ответный поход на Казань аж до апреля 1506 года. Стояла задача собрать огромное войско, что требовало нескольких месяцев. Да и выступать на ханскую столицу в конце осени или зимой было затруднительно, поскольку доставить артиллерию по замёрзшим рекам сложнее, чем на судах. К весне 1506 г. все приготовления завершились.

Василий III. Гравюра французского художника Андре Теве. XVI в.

Сама военная кампания крайне интересна и достойна отдельного рассмотрения. Здесь ограничимся лишь краткими общими сведениями. Как обычно, войско делилось на конную и судовую рати. В разрядных книгах содержится роспись воевод: всего 28 полководцев. Упоминается и включённый в состав Большого полка артиллерийский наряд. Также в поход отправились служилые татарские царевичи Джанай и Салтыган со своей, предположительно, 1000 воинов, которые ранее привлекались для отражения нападения казанцев на Нижний Новгород.

По оценке нижегородского историка Бориса Илюшина, максимальная численность собранного в поход русского войска доходила до 22 тыс. человек вместе с татарами и огненным нарядом. По сути, это больше половины общего мобилизационного потенциала Великого княжества Московского того времени. По нашей более скромной оценке, приведённой в книге «Казань и Москва. Истоки казанских войн Ивана Грозного», все собранные контингенты не превышали 12 200 – 12 500 ратников. И это тоже отнюдь не мало.

Большой полк возглавил брат великого князя Дмитрий Жилка, который не был маститым полководцем. Зато многие другие воеводы имели за плечами внушительный боевой опыт. Например, тоже руководившие Большим полком Фёдор Бельский и Дмитрий Шеин являлись ветеранами предыдущих казанских кампаний. Заслуженным военачальником и талантливым управленцем был и главный воевода конной рати князь Александр Ростовский. В ходе войны со шведами в 1496 году он командовал полком Правой руки в наступлении на Корелу и Гамскую землю. В течение пяти лет занимал важный пост псковского наместника. А во время Порубежной войны с Великим княжеством Литовским 1500-1503 годов вёл Передовой полк.

В апреле 1506 года русские войска выдвинулись на Казань. По Волге отправилась флотилия с детьми боярскими и дворянами, служилыми татарами, пушкарями огненных нарядов, а также вспомогательными посошниками. Параллельно вдоль реки двигалась конная рать Ростовского. По изначальному плану маршруты, время выхода, постои рассчитывались так, чтобы всадники явились под Казань одновременно с судами и обеспечили прикрытие пешим формированиям.

Выступление русских войск под Казань в 1506 году. Миниатюра из Лицевого свода

Судовая рать добиралась из Москвы до Казани порядка 23 дней. Больше всего времени ушло на сборы в Нижнем Новгороде – подготовку припасов, пересмотр составов ратей. Сам путь от Нижнего Новгорода до Казани занял всего четыре дня. 22 мая русская флотилия прибыла к городу, вот только конницы на месте не оказалось.

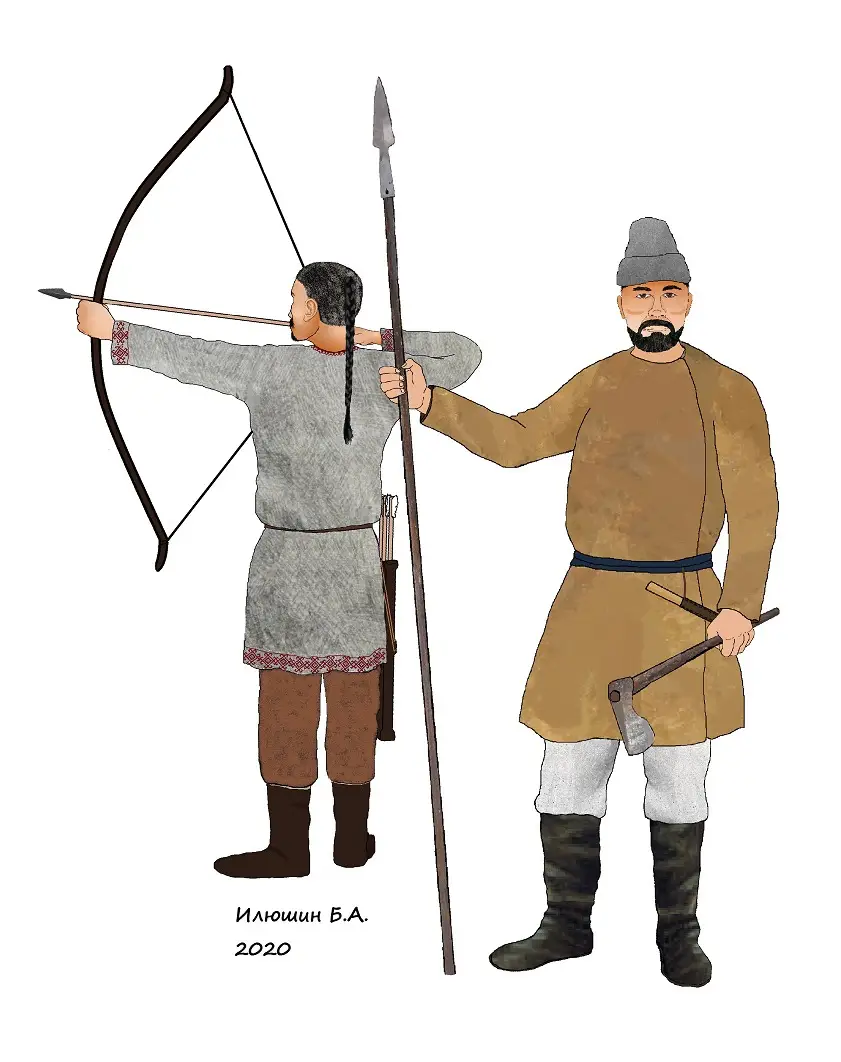

Конные отряды Ростовского, скорее всего, выступали из Москвы, а часть их маршрута пролегала по правому высокому берегу Волги, где хозяйничали «горние» черемисы. Стычками с этими «самыми искусными стрелками» в теории и могла объясняться задержка. Другие возможные причины – непогода, затянувшаяся весенняя распутица, ошибки командования и логистические просчёты. Об этом остаётся только гадать из-за отсутствия каких-либо объяснений в источниках.

Черемисский пеший воин XVI в. Рис. Б. Илюшина

В любом случае, прибывшая на судах пехота осталась без поддержки конницы. В столь непростой ситуации командование судовой рати предпочло действовать самостоятельно. В историографии и публицистике такое отчаянное решение зачастую объясняется самодурством Дмитрия Жилки, который не хотел делиться славой с заплутавшим в «поволжском треугольнике» Ростовским. Как уже отмечалось, Дмитрий Иванович был далеко не Гай Юлий Цезарь или Александр Невский по своим полководческим способностям. Однако спешка могла иметь и другие основания, кроме глупости и самоуверенности брата великого князя. Например, русские воеводы стремились поскорее разыграть свой главный козырь в рукаве — наличие огненных нарядов и пищальников. Как следует впечатлить казанцев грохотом «Бога войны» до того, как враг успеет существенно проредить московские пешие силы своими конными рейдами.

Есть также версия, что на самом деле никаких масштабных попыток подступать к городу не предпринималось, и всё ограничилось лишь вылазками небольших отрядов разведчиков, пока основные московские войска укреплялись и разбивали лагерь. Несмотря на всю логичность такого предположения, в источниках об этом ничего не говорится.

Непосредственно к пьянству или Роковая «ошибка Олоферна»

Ряд источников описывает дальнейшие события по-разному, хотя и с одним печальным для русских войск исходом.

В отличие от краткого летописного свидетельства, автор «Казанской истории» разродился целым ярким пассажем. Оказывается, в момент военной угрозы казанцы устроили на Арском поле около столицы показательный праздник либо ярмарку, поставили до 1000 шатров. На гулянья собрались массы горожан и гости из дальних улусов. Пришли на праздник даже «вельможи», которые.

Русские полки тут же налетели на этот «пир во время чумы». Разъярённые москвичи принялись грабить добро, убивать всех подряд и хватать в плен. Кто-то из казанцев бежал в город, кто-то — в леса. Когда закончилось кровопролитие, началась обычная вакханалия.

— продолжает автор Казанской истории.

Расплата за разнузданность не заставила себя долго ждать. На третий день казанский царь выехал из города с войсками, которые насчитывали ни много ни мало 20 000 всадников и 30 000 пеших черемисов. Теперь уже «Мухаммед-Эминовы орды» обрушились на спящих без задних ног русских воинов и:

Глава похода Дмитрий Иванович, согласно источнику, оказался в казанском плену и был там замучен. Пятеро других воевод, включая ещё одного ветерана казанских кампаний Фёдора Михайловича Киселёва, пали в этом похмельном побоище.

Московские рати постигла та же участь, что угодившего в ловушку Юдифи и павшего от её руки во хмелю ассирийского полководца Олоферна. Они были соблазнены врагом, изрядно напились на его территории и потеряли голову. Точнее говоря, множество голов.

Из всего этого драматичного рассказа только два момента находят подтверждение в других источниках: москвичи потерпели серьёзное поражение, а многие воины потонули в «Поганом озере». Всё остальное – скорее всего, вымысел и очередная «пасхалка» из священных писаний или другого эпоса. Казанцы физически не смогли бы организовывать ярмарку, когда враг стоит у ворот. Воевода Киселёв остался жив и здоров и утёк в Муром вместе с царевичем Джанаем, а Дмитрий Жилка не угодил в плен и не был убит. Погибла разве что его военная карьера, так как с этого момента Жилку не допускали даже к номинальному командованию войсками.

К приведённым цифрам павших москвичей и обрушившихся на них казанцев тоже стоит относиться исключительно как к художественной гиперболизации. Некоторые исследователи предполагают, что казанская полевая конница могла насчитывать 3000–5000 ратников, а для защиты самого города собрали до 15 000 человек. Сказать, что эти цифры завышены, — не сказать ничего. По более-менее трезвым оценкам, мобилизационный потенциал всего Казанского ханства составлял приблизительно 15 000 человек, включая военных аристократов с их боевыми корпорациями, казаков и возможные ополчения от подвластных татарам народов.

В свою очередь, Софийская летопись описывает этот эпизод куда менее многословно и кинематографично:

Приводит свою трактовку случившегося и Сигизмунд Герберштейн в «Записках о Московии». Здесь также нет никакого пьянства – хотя ловушка казанцев и неосторожность русских ратей в наличии.

Трактовка Герберштейна тоже отдаёт выдумкой, но всё же выглядит правдоподобнее «хмельного» рассказа из «Казанской истории». Нечто похожее уже происходило с русскими ратями, которым «посчастливилось» попасть в распоряжение Дмитрия Жилки. В 1502 году, во время порубежной войны с Литвой, московские полки самозабвенно предавались грабежу смоленских окрестностей вместо того, чтобы брать город. Закончилось всё их поражением и бегством. Правда, никаких «потёмкинских» лагерей под носом у осаждавших никто в чистом поле не разбивал. Одно дело — спрятать в засаду где-нибудь за перелеском юркую конницу, другое — выстроить такие декорации на относительно небольшом ТВД, не привлекая внимания

Как бы то ни было, в 1506 году под Казанью русские силы потерпели поражение. Московский государь получил донесение о произошедшем 9 июня. Вскоре на выручку русским ратям направили дополнительное конное войско под руководством В. Д. Холмского. Не будем описывать дальнейший ход этой кампании, скажем лишь, что она обернулась для Москвы военным фиаско, но при этом политической победой. Русский протекторат над Казанью был возвращён, хотя и в несколько облегчённом варианте.

Боевое пьянство по-казански

Теперь рассмотрим эпизод, где уже описываются возлияния казанцев в военное время.

После того как в апреле 1521 года с казанского трона прогнали очередного московского сподручника, касимовского царевича Шаха-Али, и вместо него воцарился крымский ставленник Сагиб Гирей, возвращение протектората над Поволжским ханством стало идеей фикс восточной политики Русского государства.

Подготовка к походу

Очередное масштабное наступление на Казань началось, судя по данным Постниковского летописца, в апреле 1530 года. Разрядные книги относят начало похода уже к маю.

— сказано в актовых материалах.

Одновременно по суше отправилась конница под началом князя Михайло Львовича Глинского. Обоими ратями руководило по 10 воевод. Таким образом, общую численность собранных войск можно приблизительно оценить в 8000 бойцов, если использовать описанную в прошлых статьях адаптированную формулу А. Лобина, выведенную по аналогии с рядом операций времён Ливонских войн. Хотя не исключено, что применительно к 1530 году уже правомочно применить пропорцию воевод, боевых сотен и ратников из реалий 60-70-х годов XVI века без адаптации. Тогда получаем от 12 – 13 000 до 15 000 воинов.

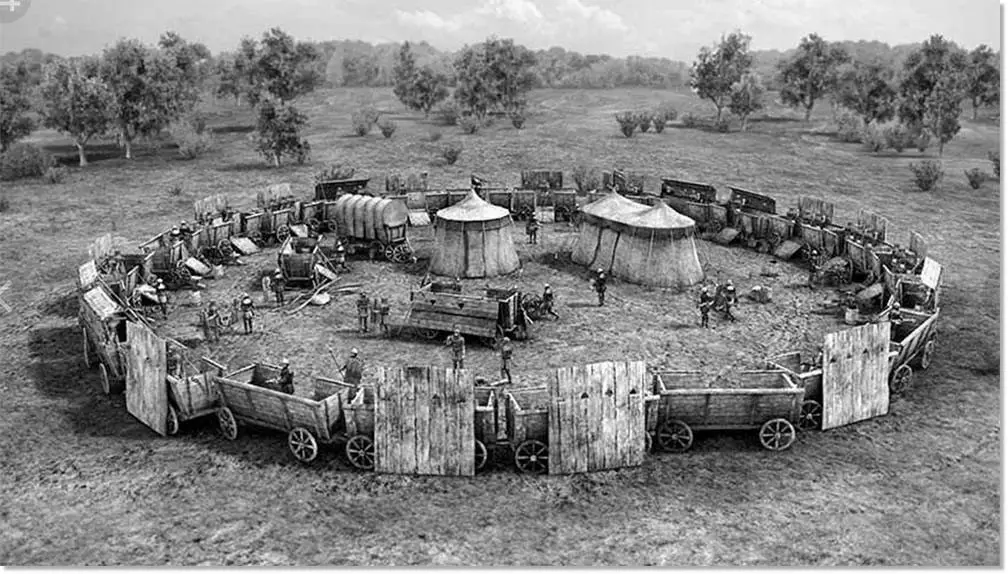

Относительно данного похода интересно первое упоминание гуляй-города — мобильных деревянных укреплений, которые перевозились на телегах и при необходимости выстраивались в поле, словно конструктор. Он должен был защищать артиллерию и пищальников от конных рейдов во время осады и штурма столицы.

Гуляй-город. Современная реконструкция

Просочились впервые в летопись и кое-какие сведения про задействованную в походе артиллерию. Хотя перед нами, мягко говоря, путаные данные. Говорится о 7 пушках (Казанский летописец) или 70 затинных пищалях, то есть крепостных ружьях (Вологодско-Пермская летопись), пищалях полуторных и семипядных, сороковых и затинных. Как полагают некоторые исследователи, на самом деле под «затинными пищалями» подразумевались верховые пушки, то есть короткоствольные орудия для верховой стрельбы. Имелись наверняка в распоряжении русских ратей и большие осадные бомбарды. В любом случае к технической и оружейной составляющей кампании москвичи подошли основательно.

Что противопоставили казанцы

Что же предприняли казанцы? По обыкновению, была произведена спешная мобилизация татар и черемисов. Также казанцы запросили помощи – на этот раз у ногайцев и астраханцев. С юго-востока на выручку пришла аж тридцатитысячная, по версии Казанского летописца, конница во главе со старшим сыном ногайского бека Мамая. Сколько на самом деле явилось ногайцев, сказать сложно. Сам Сафа Гирей писал литовскому правителю Сигизмунду I о 10 000 ногаев, но и эта цифра кажется серьёзно завышенной. В Казанском летописце также говорится, что ногайцы «хотяше… обогатитися Русским пленом и наимом царевым». То есть казанцы обещали союзникам вознаграждение. Подтверждает это и упомянутая переписка Сафа Гирея с великим князем литовским. Отметим, что к тому моменту Сафа Гирей уже был женат на дочери самого мурзы Мамая.

Наряду с мобилизацией собственных сил и призывом меркантильных ногайских родственников хана в источниках упоминается строительство «острога» около посада, с приступной стороны, и на подходе к Арку (городской цитадели). Наскоро возведённые укрепления из валов, частоколов и бревенчатых башен-веж должны были защитить город от обстрелов русских огненных нарядов. Цепь острога протянулась от Булака до Казанки, обогнув город неправильной дугой с юго-востока. Перед стенами вырыли глубокий ров. Позиции на остроге занимали, в основном, черемисские лучники. Также есть свидетельства о каком-то количестве пушек, из которых отстреливались защитники. В большинстве своём это были захваченные в предыдущих столкновениях русские орудия.

Сам хан со своей гвардией засел в каменном ханском дворце (Арке). Одна часть казанских войск расположилась в самой столице, другая — в остроге, третья — на Арском поле, где развернули военный стан. В этот раз казанцы сосредоточились на защите города. Против русской конницы в поле выделялись лишь небольшие татарские и черемисские формирования. Едва ли планировался полноценный перехват сил неприятеля. Предполагалось лишь наносить отвлекающие удары компактными группами, которые потом должны были отступать и скрываться за рельефом местности.

Начало военной кампании

Небольшие стычки казанцев с русскими всадниками на Свияге и горной стороне Волги всё же произошли, что несколько задержало продвижение войск, но серьёзной роли не сыграло. 10 июля 1530 года, по версии Постниковского летописца, московские конная и судовая рати соединились под Казанью согласно намеченному плану. Выходит, в этот раз путь от Москвы до ханской столицы занял порядка трёх месяцев (для сравнения, в 1487 году войска добрались за 37 дней). Срок немалый, зато на частые «логистические грабли» — серьёзное запаздывание конницы на ТВД — москвичи не наступили.

Развивая успех, русские войска двинулись к городу. Против них вышел сам хан вместе с казанскими и ногайскими отрядами.

— кратко сообщает Никоновская летопись о результатах сражения.

Оборонявшиеся бежали обратно под прикрытие городских укреплений. Москвичи же принялись подкатывать к казанскому полевому острогу свою артиллерию. Вскоре громовые раскаты «бога войны» сделали своё дело, и дополнительная фортификация была взята. Удалось захватить в плен множество защитников и орудий. Острог охватил сильный пожар, который быстро перекинулся и на сам казанский посад.

Поход русских войск на Казань 1530 г. Миниатюра из летописи

Собственно к пьянству или Смерть в исподнем

Здесь в Казанском летописце снова проскальзывает зелёный змей, только теперь уже горячительными напитками на поле боя пробавлялись татары, совершенно не боясь кары Аллаха. Рассказывается, как защитники острога на ночь решили снять стресс алкоголем и уснули во хмелю. Лишь немногочисленная стража на воротах оставалась в сознании. Это позволило «10 храбрым русинам» на рассвете 15 июля незаметно подползти к стенам, заложить там пушечное зелье со смолой и подпалить укрепления. Отметим, что диверсанты, судя по сообщению автора, не рыли никаких ям, а просто-напросто оставили свой «пламенный привет» под укреплениями. С техникой же подкопа и подрыва стен русские впервые столкнулись лишь в 1535 году, во время штурма литовцами Стародуба, – считает всё тот же А. Лобин.

В гарнизоне острога началась

Ещё один пример коварства зелёного змея из источника – гибель ханского аталыка и по совместительству главного воеводы татар сразу же после сожжения и взятия острога. Аталык якобы крепко спал после обильных возлияний в своём шатре в казанском стане на Арском поле. Он не услышал грохота начавшейся битвы, а когда опомнился, было уже поздно. Аталык успел лишь в полуголом виде, без доспехов, оружия и пояса, вскочить на коня и рвануть в сторону города. Однако его конь, хоть и не был с похмелья, испугался шума битвы и понёсся в другую сторону. Доскакав до Булака, скакун пересёк реку, а всадник не удержался и свалился в воду, после чего был заколот копьями. Отдавая дань уважения противнику, автор Казанской истории отмечает, что это был сильный батыр, нагонявший страх на русских воинов. Его гибель окончательно деморализовала казанцев и стала предвестником катастрофы. К слову, в более надёжной Вологодско-Пермской летописи тоже упоминается о гибели аталыка и его супруги при штурме острога, но ни о каких похмельных скачках и купаниях в Булаке, разумеется, не говорится.

По поводу достоверности приведённых рассказов в историографии встречаются совершенно справедливые сомнения. И дело даже не в том, что «автор этого произведения явно пристрастен». Как уже упоминалось, русские войска в «Казанской истории» тоже на своё горе «предавались едению и питию» в самый ответственный момент.

Некоторые авторы также подмечают, что такое поведение противоречит заветам ислама, запрещающего употреблять горячительные напитки. С другой стороны, татарская знать смотрела на этот запрет сквозь пальцы, а в том же Крымском ханстве совершенно открыто занимались виноделием. В 1508 году крымский хан Менгли Гирей, помимо прочего, просил у Василия III в качестве поминок:

Менгли не просто требовал подарки, а старался мотивировать своего московского «брата» на щедрость апелляцией к самому Богу. Учитывая негативное отношение ислама к алкоголю, просить помилования для Василия Ивановича владыка Тавриды, видимо, собирался не у Аллаха.

Завершение военной кампании

Но оставим шутки и приведём краткую реконструкцию дальнейших событий, которая складывается после сличения источников (Казанского летописца, официальной Никоновской, Волго-Пермской, Постниковской летописей) и отсечения совсем маловероятного. Начавшийся после первого штурма пожар уничтожил острог. Когда запахло жареным, а точнее, головешками, хан вместе с гвардией браво ретировался из Казани в расположенный неподалёку Арский городок. Воеводы же вместо развития успеха и штурма посада затеяли местнический спор, кому первому въезжать в покорённый город. Тем временем в войсках пошли нестроения.

К посаду всё же начали подтягивать артиллерию, укрывая её передвижным гуляй-городом. Тут, как назло, собрался сильный ливень, промочивший запасы пороха. Да и полностью сомкнуть гуляй-город русские ратники не удосужились. Этим воспользовались казанцы, напав на передвижные укрепления и захватив часть огненного наряда — те самые вышеупомянутые разнокалиберные орудия в количестве от 7 до 70 штук. Но защитники зря совершали рискованную вылазку и тащили в город такую тяжесть. Отсыревшие боеприпасы не дали им воспользоваться трофейными орудиями.

У москвичей же всё равно оставались порох в пороховницах (хоть и отсыревший) и пушки в запасе. Русские огненные наряды принялись методично обстреливать город, как только кончилась непогода и высохли боеприпасы. Хан продолжал стойко отсиживаться в Арском городке, защитники Казани несли значительные потери. Судя по источникам, длился обстрел не менее 13 дней. В конечном итоге казанцам пришлось капитулировать и выслать парламентёров — князей Булата Ширина и Табая, а также Апай-Улана. Они же «шерть дали на всей воли государя великого князя». С волжских татар была взята клятва не сажать на трон никакого хана без московской санкции, как это было при Иване III, и отправить в Москву своё посольство. На столь мажорной ноте воеводы вернулись домой, простояв под Казанью 20 дней. Правда, победа оказалась половинчатой, ведь пресловутый Гирей не был свергнут с ханского трона.

Очевидно, что пьянством русских воинов на поле брани автор «Казанской истории» показывал разброд и шатание в Московском государстве и войсках до прихода настоящего царя, взявшего всех в ежовые рукавицы. Такая мысль проходит красной нитью по всему памятнику. Недаром лишь Иван Грозный смог завоевать Казань, а поздравить его с этим триумфом приехал ни много ни мало вавилонский царь! Пьянство же казанцев объясняет, почему разболтанным без царя-батюшки ратникам нет-нет, да удавалось одержать победу над неприятелем. В этом контексте показательна ремарка, что убитый с похмелья аталык был сильным воином и грозой русских. Дескать, будь он в кондиции, непутёвым москвичам вряд ли бы удалось с ним совладать.

Во времена Василия III удача и вправду часто отворачивалась от русских войск в ходе казанских кампаний, и таких громких побед, как первое взятие Казани Иваном III, не было. В отдельных случаях корни неудач действительно крылись… нет, не в пьянстве, а в логистических и организационных просчётах московского командования, местнических спорах воевод и даже в роковом стечении обстоятельств.

Если же взглянуть глобально, то ослабление московской хватки в Среднем Поволжье было связано с пресловутым крымским фактором. При Иване III сложился русско-крымский союз, показавший двухсотпроцентную эффективность в борьбе как с Польско-Литовским государством, так и с Большой Ордой, а Казань выступала консолидирующим фактором в этом альянсе. При Василии III русско-крымские отношения становятся враждебными из-за исчезновения общих врагов и стараниями литовской дипломатии. Казань же превращается в постоянную арену борьбы между Москвой и Бахчисараем.

Литература и источники

Статья подготовлена по материалам книги П. Канаева «Казань и Москва. Истоки казанских войн Ивана Грозного», Спб, 2025.

Источники:

Вологодская летопись // Полное собрание русских летописей. Л., 1982. Т. 37.

Герберштейн С. Записки о Московии. Л. 1986

История о Казанском царстве. Казанский летописец // Полное собрание русских летописей. Т. 19. М., 2000.

Никоновская летопись // Полное собрание русских летописей. М., 1965. Т. 13.

Памятники дипломатических сношений Московского государства с Крымскою и Ногайскою ордами и с Турцией. Т. 1 // Сборник Императорского русского исторического общества. СПб., 1884. Т. 41.

Софийская II летопись // Полное собрание русских летописей. М., 2001. Т. 6.

Информация