ЗРК С-200 – длинная рука советской ПВО

Первый советский ЗРК СА-75 «Двина», обладавший способностью относительно быстрого перебазирования, имел дальность поражения 29 км, а досягаемость по высоте – до 22 км. По мере совершенствования семейства «семьдесятпятых» комплексов увеличивалась дальность стрельбы и потолок, но даже самые поздние ЗРК С-75М3/М4 «Волхов» с ракетой 5Я23 (В-759) могли поражать цели на дистанции до 56 км, а потолок достигал 30 км.

ЗРК С-75 были самыми массовыми объектовыми противовоздушными комплексами в войсках ПВО СССР и самыми воюющими комплексами в мире. Однако ещё до запуска первой модификации «Двины» в серийное производство специалистам и руководству Министерства обороны было понятно, что для создания рубежей обороны на вероятных путях пролёта вражеской авиации к наиболее населённым и промышленно развитым районам страны необходимо иметь передвижную зенитную систему с большей дальностью и высотой перехвата цели. Кроме того, характеристик «семьдесятпятки» не всегда было достаточно для надёжного противодействия сверхзвуковым высотным разведчикам, самолётам дальнего радиолокационного дозора и постановщикам активных помех.

Разработка и состав ЗРК С-200

Постановлениями правительства, принятыми в 1957 году, было выдано задание на разработку нового дальнобойного ЗРК, определены головные организации. За создание системы в целом и наземных радиотехнических средств огневого комплекса отвечало КБ-1 ГКРЭ. Созданием зенитной управляемой ракеты, первое время имевшей обозначение В-200, занималось ОКБ-2 ГКАТ. Генеральными конструкторами системы в целом и ракеты были назначены соответственно А. А. Расплетин и П. Д. Грушин.

Эскизный проект на ракету В-860 (5В21) был выпущен ОКБ-2 в конце декабря 1959 года. Особое внимание при проектировании обращалось на принятие специальных мер по защите элементов конструкции ракеты от аэродинамического нагрева, возникающего в процессе длительного (более минуты) полёта с гиперзвуковой скоростью. С этой целью наиболее нагреваемые в полёте участки корпуса покрыли теплозащитой. Для снижения стоимости и облегчения массового производства в конструкции зенитной ракеты в основном использовались недефицитные материалы, массово применяемые в авиастроении. Особое внимание уделялось технологичности, для чего применялись наиболее высокопроизводительные производственные процессы: горячая и холодная штамповка, крупногабаритное тонкостенное литьё деталей из магниевых сплавов, точное литьё, различные виды сварок.

При проектировании новой дальнобойной жидкостной ракеты использовались наработки, полученные при создании и эксплуатации ЗУР, используемых в составе ЗРК С-25 и С-75. Реактивный двигатель с турбонасосной системой подачи компонентов топлива в камеру сгорания работал на компонентах, ставших уже традиционными для отечественных ракет первого поколения. Окислителем являлась азотная кислота с добавкой четырёхокиси азота («меланж»), а горючим – триэтиламинксилидин (ТГ-02, «тонка»). ЖРД был выполнен по «открытой» схеме: продукты сгорания газогенератора, обеспечивающего работу турбонасосного агрегата, выбрасывались в атмосферу. Начальный запуск турбонасосного агрегата обеспечивался пиростартером.

Хотя эксплуатация ракет, заправляемых едким, воспламеняющим горючие вещества окислителем и ядовитым горючим, требовала тщательного соблюдения мер безопасности и применения специальных средств защиты органов дыхания и кожи, жидкостный реактивный двигатель позволял получить высокий удельный импульс тяги и, как следствие – требуемые характеристики по дальности и высоте. Для старта и разгона ракеты на начальном этапе использовались твердотопливные ускорители, работающие на смесевом топливе ТФА-53КД и отделяющиеся после его выработки.

В связи с тем, что по дальности поражения первый вариант ЗУР 5В21 уступал твердотопливной ракете, использовавшейся в составе американского ЗРК MIM-14 Nike Hercules, разработчикам поручили довести дальность поражения сверхзвуковых целей с ЭПР Ил-28 до 110-120 км, а дозвуковых – до 160-180 км. Выход был найден в использовании «пассивного» участка движения ракеты и сохранения управляемого полёта после завершения работы её маршевого двигателя.

Старт ракеты – наклонный, с постоянным углом возвышения, с пусковой установки, наводимой по азимуту.

Двухступенчатая зенитная ракета выполнена по нормальной аэродинамической схеме, с четырьмя треугольными крыльями большого удлинения. Первая ступень состоит из четырёх твердотопливных ускорителей, размещённых между крыльями. Полёт на маршевом участке обеспечивался жидкостным двухкомпонентным ракетным двигателем 5Д67 с насосной системой подачи компонентов топлива в двигатель. Маршевая ступень скомпонована из ряда отсеков, в которых расположены полуактивная радиолокационная головка самонаведения, блоки бортовой аппаратуры, осколочно-фугасная боевая часть с предохранительно-исполнительным механизмом, баки с компонентами топлива, жидкостный ракетный двигатель, агрегаты управления рулями ракеты.

Компоновочная схема ЗУР 5В21

Стартовая масса ракеты составляла 7100 кг, диаметр маршевой ступени – 860 мм, длина – 10 600 мм. Боевая часть весом более 200 кг снаряжалась 90 кг сплава тротила с гексогеном и содержала около 37 тыс. готовых поражающих элементов весом 3-5 г, представлявших собой отходы шарикоподшипникового производства. При подрыве боевой части по команде радиовзрывателя угол разлёта осколков составляет 120°. В ряде источников говорится, что готовые поражающие элементы имеют эффективную дальность до 100 м, но для скоростных малогабаритных целей этот показатель существенно меньше. Также имелись варианты ракет с ядерной «специальной» боевой частью, предназначенные для поражения групповых целей. В отличие от ЗРК С-75 и С-125, ракеты комплексов С-200, оснащённые «специальной» БЧ, по наземным (надводным) целям применяться не могли.

Ракета 5В21 автоматически наводилась на отражённый от цели эхосигнал, принимаемый головкой самонаведения и сопряжённым с ней полуактивным радиовзрывателем. Выработка команд управления производилась в соответствии с самонаведением по методу пропорционального сближения или с самонаведением по методу постоянного угла упреждения между вектором скорости ракеты и линией визирования «ракета — цель». В составе радиотехнического бортового оборудования ракеты имелся также контрольный ответчик.

После рассмотрения эскизного проекта, для дальнейшего проектирования была принята система, объединяющая огневой комплекс, ракеты и техническую позицию. При этом огневой комплекс включал:

- Командный пункт (КП), осуществляющий управление боевыми действиями огневого комплекса;

- Радиолокатор уточнения обстановки (РЛO);

- Цифровую вычислительную машину;

- Стрeльбовые каналы.

Стрeльбoвый канал огневого комплекса позволял без перезаряжания пусковых установок производить последовательный обстрел трёх воздушных целей с обеспечением одновременного самонаведения на каждую цель двух ракет и включал в себя радиолокатор подсвета цели 5Н62 (РПЦ), стартовую позицию с шестью пусковыми установками, средства энергообеспечения, вспомогательное оборудование. Радиолокатор подсвета состоял из антенного поста и аппаратной кабины.

Радиолокатор подсвета цели 5Н62В на позиции

Радиолокатор подсвета цели, излучавший в диапазоне 4,5 см, работал в режиме когерентного непрерывного излучения, и имел узкий спектр зондирующего сигнала, за счёт чего обеспечивались высокая помехоустойчивость и большая дальность обнаружения. При этом достигалась простота исполнения и надёжность работы полуактивной головки самонаведения ракеты. Но имелся и недостаток: в этом режиме не осуществлялось определение дальности до цели, необходимое для определения момента пуска ракеты, а также для построения оптимальной траектории наведения ракеты на цель. Поэтому РПЦ мог реализовать также и режим фазокодовой модуляции, несколько расширяющий спектр сигнала, но обеспечивающий измерение дальности. Захват воздушных целей в режиме монохроматического излучения был возможен на дальности более 400 км, а переход на автосопровождение цели головкой самонаведения ракеты осуществлялся на дистанции до 300 км. В случае постановки целью мощных активных помех ракета способна наводиться на источник излучения, при этом радиолокатор может не подсвечивать цель, и дальность выставляется вручную. В случаях, когда цель с малой ЭПР находится на значительном удалении от РПЦ и мощности отражённого сигнала не хватает для захвата цели ракетой на позиции, предусмотрен пуск с захватом на траектории.

Для сопровождения ЗУР на всей траектории полёта использовалась линия связи «Ракета-РПЦ», состоявшая из бортового передатчика малой мощности и приёмника с широкоугольной антенной на РПЦ. В состав аппаратной части ЗРК С-200 была внедрена цифровая вычислительная машина «Пламя», предназначенная для обмена информации с командными пунктами различного уровня и автоматического определения момента пуска.

Пусковая установка 5П72 является сложной автоматизированной машиной, обеспечивающей предстартовую подготовку, предварительное наведение в сторону цели и пуск ракеты.

Пусковая установка с зенитной ракетой

ПУ оснащена электрическим приводом, осуществляющим наведение по азимуту, электрогидравлическим приводом подъёмного механизма, поднимающим качающуюся часть с ракетой, и электрогидравлическим приводом механизма электровоздухоразъёма. Управление работой пусковой установки осуществляется по командам из кабины подготовки старта. После пуска ракеты ПУ автоматически пристыковывалась к одной из двух заряжающих машин 5Ю24, на которой имелась снаряжённая ЗУР, и в автоматическом режиме производилось заряжание.

Стартовая позиция состояла из кабины К-3, предназначенной для подготовки и управления стартом ракет, шести пусковых установок 5П72, каждая из которых комплектовалась двумя передвигающимися по специально проложенным коротким рельсовым путям автоматизированными заряжающими машинами 5Ю24, системы энергопитания.

Заряжание пусковой установки 5П72 при помощи транспортно-заряжающей машины 5Ю24

Заряжающие машины обеспечивали быструю, без длительной взаимной выставки со средствами заряжания, подачу на пусковые установки тяжёлых ракет, слишком громоздких для проведения ручной перезарядки, как на ЗРК С-75. Пополнение израсходованного боекомплекта с доставкой ракет на пусковую установку из технического дивизиона осуществлялось при помощи транспортно-перегрузочной машины 5Т83. При благоприятной тактической обстановке можно было перевести ракеты с пусковой установки на заряжающую машину 5Ю24.

ЗУР 5В21 на ТЗМ 5Т83

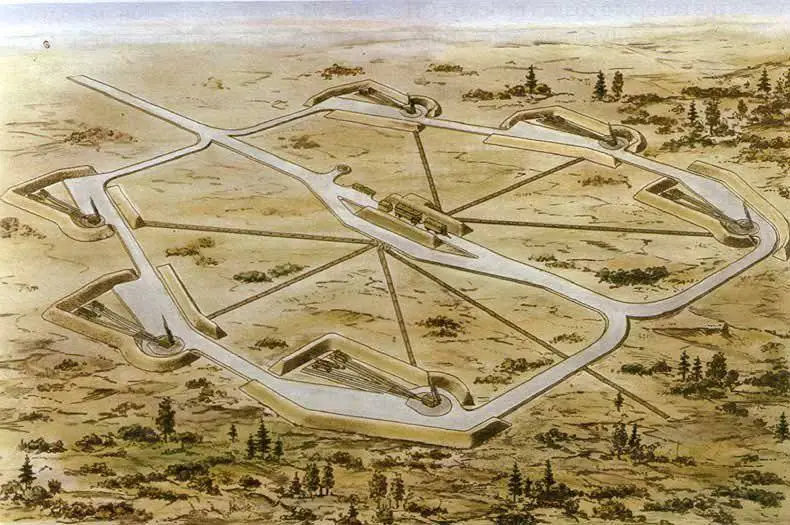

Стартовая позиция 5Ж51, представлявшая собой группу стартовых площадок для пусковых установок и заряжающих машин с кабиной подготовки старта, дизельной электростанцией и подъездными путями, обеспечивающих подвоз ракет и заряжание ПУ, были разработаны в Ленинградском КБ специального машиностроения.

Позиция, возведённая с соблюдением всех нормативов, являлась весьма фундаментальным сооружением и занимала немалую территорию. Стоит сказать, что платой за большую дальность стрельбы, досягаемость по высоте и хорошую помехозащищённость стала высокая стоимость и сложность системы в целом.

Для размещения части боевых средств радиотехнической батареи возводились капитальные бетонные бункера с земляным насыпным укрытием, что позволяло защитить аппаратную часть и личный состав (кроме антенн) от осколков ракет, бомб малого и среднего калибра, снарядов авиационных пушек. В отдельных защищённых помещениях, оборудованных герметизированными дверями, системами жизнеобеспечения и очистки воздуха, размещались комната дежурной боевой смены радиотехнической батареи, комната отдыха, учебный класс, убежище, туалет, тамбур и душевая для проведения дезинфекционной обработки личного состава.

Техническая позиция 5Ж61 являлась составной частью зенитной ракетной системы С-200А и предназначалась для хранения зенитных ракет, подготовки их к боевому использованию и пополнению ЗУР стартовых позиций. В составе ТП имелось несколько десятков машин и устройств, обеспечивающих все работы при эксплуатации ракет. При смене боевой позиции транспортировка демонтированных с РПЦ элементов производилась на четырёх двухосных низкорамных прицепах. Нижний контейнер антенного поста транспортировался непосредственно на своём основании после крепления съёмных колёсных ходов и уборки опорных боковых станин. Буксировка осуществлялась автомобилем повышенной проходимости КрАЗ-214 (КрАЗ-255), у которого для повышения устойчивости и тягового усилия кузов загружался.

Командный пункт огневого комплекса включал в себя кабину распределения целей К-9, систему энергоснабжения в составе трёх дизель-электрических станций 5Е97 и распределительно-преобразовательное устройство – кабину К-21. Командный пункт дивизиона сопрягался с вышестоящим командным пунктом для приёма целеуказания и передачи докладов о своей работе. Аппаратура кабины К-9 могла взаимодействовать с вышестоящими АСУ.

Передвижной огневой комплекс 5Ж53 ЗРК С-200А был весьма громоздким и состоял из командного пункта, стрельбовых каналов и системы электроснабжения. Стрельбовый канал включал радиолокатор подсвета цели и стартовую позицию с шестью пусковыми установками и 12 заряжающими машинами.

Принятие на вооружение ЗРК С-200 «Ангара» было оформлено в 1967 году. В составе этого комплекса использовались ЗУР В-860 (5В21) или В-860П (5В21А) с дальностью стрельбы 160 км.

Средства дальнего радиолокационного обнаружения, придаваемые ЗРК С-200

Для своевременного обнаружения воздушного противника и выдачи целеуказания в составе полка или бригады первоначально использовались РЛС дежурного режима метрового диапазона: П-14Ф и 44Ж6. Позже 5Н84А – имевшие инструментальную дальность более 500 км, а также сантиметровые и дециметровые станции П-35 и П-37 с дальностью обнаружения до 350-390 км.

РЛС 5Н84А

Обзорные радиолокаторы метрового диапазона с громоздкими антенными системами являлись очень хорошо заметными на местности, их развёртывание и свёртывание занимало много времени, а транспортировка по пересечённой местности была практически невозможна.

Точное измерение координат с возможностью выдачи автоматизированного целеуказания осуществлялось при помощи радиовысотомеров ПРВ-11, ПРВ-13 и ПРВ-17.

Приёмо-передающая кабина радиовысотомера ПРВ-13

В 1970-1980-е годы соединениям ЗРВ, в составе которых имелись дивизионы С-200, придавались радиолокационные комплексы П-80, 5Н87 и 64Ж6.

Совершенствование ЗРК С-200

Основными направлениями совершенствования «двухсотки» являлось улучшение помехозащищённости, увеличение дальности и досягаемости по высоте, а также повышение надёжности с одновременным снижением трудоёмкости обслуживания.

На модификации С-200В «Вега», принятой на вооружение в 1970 году, был внедрён модернизированный целевой канал, улучшена аппаратура командного пункта К-9М и использована ЗУР В-860ПВ (5В21П) с дальностью стрельбы до 180 км. Параллельно с увеличением зоны поражения минимальная высота обстреливаемых целей была сокращена до 300 м.

Модернизированный вариант «Веги», известный как С-200ВМ, появился в 1975 году. Помимо ряда доработок аппаратной части командного пункта и кабины К-3М, внедрения новых тягачей, улучшенных ПУ и вспомогательных средств, в состав комплекса была введена унифицированная ЗУР В-880 (5В28) с осколочно-фугасной боевой частью, также имелась возможность применения ракеты В-880Н (5В28Н), маркированной жёлтыми полосами со «специальной» боеголовкой. При этом стартовая масса ракеты превысила 8000 кг, что примерно соответствует взлётному весу истребителя МиГ-21. Дальняя граница зоны поражения увеличена до 240 км (по барражирующему самолёту ДРЛО – до 255 км), высота цели – 0,3-40 км.

Во второй половине 1970-х на вооружение Войск ПВО страны поступила многоканальная зенитная ракетная система С-300ПТ с твердотопливными ЗУР, хранящимися в герметичных транспортно-пусковых контейнерах и не требующими регулярной заправки горючим и окислителем, а также обслуживания после дежурства на стартовой позиции, как это было с ЗУР 5В21 и 5В28, используемыми в составе «двухсотки». Однако при всех достоинствах буксируемой системы С-300ПТ и принятой на вооружение в начале 1980-х «самоходной» С-300ПС – они в первую очередь предназначались для замены одноканальных ЗРК средней дальности С-75 и не могли конкурировать по дальности поражения с гораздо более дальнобойным комплексом С-200ВМ. В нашей стране твердотопливные ЗУР объектовых зенитных систем смогли приблизиться к показателям дальности комплексов «двухсотого» семейства на ЗРС С-300ПМ, а превзойти – на ЗРС С-400, принятой на вооружение в 2007 году.

С целью продления срока службы «двухсотки», повышения служебно-эксплуатационных и боевых характеристик в 1981 году начались работы по созданию глубоко модернизированной модификации С-200Д «Дубна», производство которой началось во второй половине 1980-х. Однако с нуля таких комплексов построили немного, по имеющейся информации, до уровня С-200Д доработали часть С-200ВМ.

Основным отличием от предыдущих вариантов явилось внедрение нового РПЦ, частично переведённого на современную для того времени элементную базу, а также использование ЗУР В-880М (5В28М) или «специальных» В-880МН – имевших дальность поражения более 300 км.

Оценка ЗРК С-200

По американским данным, число «целевых каналов» С-200, построенных в СССР, приближалось к сотне. Но к моменту начала массового развёртывания С-200 на советской территории разрекламированные в конце 1950-х американские программы создания сверхскоростных высотных бомбардировщиков и крылатых ракет были закрыты из-за их высокой стоимости и явной уязвимости от современных средств ПВО. С учётом опыта войны в Юго-Восточной Азии и серии конфликтов на Ближнем Востоке в США даже тяжёлые бомбардировщики В-52 доработали для действий на малых высотах. Из реальных же специфических целей для «двухсотки», малоуязвимых для С-75, оставались только действительно скоростные и высотные разведчики SR-71, а также самолёты дальнего радиолокационного дозора, самолёты радиотехнической разведки и постановщики активных помех, действующие с большего удаления, но в пределах радиолокационной видимости. Все перечисленные объекты были целями не массовыми, и двух-трёх дивизионов С-200 в зенитной ракетной части ПВО должно было вполне хватить для решения боевых задач как в мирное, так и в военное время.

Для повышения боевой устойчивости зенитных ракетных комплексов большой дальности С-200 было признано целесообразным объединять их под единым командованием с ЗРК средней дальности С-75 и маловысотными С-125, сформировав зенитные ракетные бригады смешанного состава, включавшие командный пункт с 2-3 стрельбовыми каналами С-200 и несколько зенитных ракетных дивизионов С-75 и С-125. Такая схема организации с относительно малым количеством пусковых установок С-200 в бригаде позволила разместить дальнобойные зенитные ракетные комплексы в большем числе районов страны.

Важным достоинством «двухсотки» было применение самонаведения ракет. Даже не реализуя полностью свои возможности по дальности, ЗРК С-200 дополнял комплексы С-75 и С-125 с радиокомандным наведением, существенно усложняя для противника ведение радиоэлектронной борьбы и высотной разведки. Особенно явно преимущества С-200 над указанными системами проявлялись при противодействии самолётам-постановщикам активных помех, которые являлись почти идеальной целью для самонаводящихся ракет.

Наличие в приграничных районах позиций ЗРК С-200 заставляло авиацию стран НАТО в годы «холодной войны» очень аккуратно относиться к неприкосновенности советских воздушных рубежей. В большинстве случаев взятие на сопровождение РПЦ «двухсотки» американского базового патрульного Р-3 Orion или самолёта дальней радиотехнической разведки RС-135 Rivet Joint было достаточно, чтобы их экипажи после получения сигнала об облучении спешно уводили борта за пределы зоны поражения.

Развёртывание ЗРК С-200 явилось целесообразным с учётом принятия на вооружение ВВС США управляемой ракеты класса «воздух-поверхность» AGM-69A SRAM с дальностью пуска 160 км. Эта ракета как раз и предназначалась для борьбы со средствами ПВО средней и малой дальности, а также для нанесения ударов по другим заранее обнаруженным целям и объектам. В качестве носителей ракеты могли применяться бомбардировщики B-52G и В-52Н, несущие по 20 ракет (из них восемь – в пусковых установках барабанного типа, 12 – на подкрыльных пилонах), FB-111, оснащаемые шестью ракетами, а позднее и В-1Б, на которых размещалось до 32 ракет. При отнесении позиций вперёд от обороняемого объекта ЗРК С-200 мог уничтожать самолёты-носители ракет SRAM ещё до их запуска, что позволяло рассчитывать на повышение живучести советской системы ПВО в целом.

В то же время все ЗРК семейства С-200 обладали рядом существенных недостатков. В первую очередь это было связано с использованием ракет, заправляемых токсичным горючим и окислителем на основе оксидов азота. Неконтролируемое соприкосновение компонентов топлива неминуемо приводило к взрыву и пожару. Кроме того, при заправке, сливе топлива и обслуживании зенитных ракет личный состав был вынужден пользоваться изолирующими противогазами и защитными костюмами. Несоблюдение техники безопасности приводило к тяжёлым отравлениям, поражениям органов дыхания и кожного покрова. Те, кто служил в технических дивизионах, навсегда запомнили плотные клубы тумана буро-оранжево-зеленоватого цвета, поднимавшиеся во время заправки ЗУР.

Хотя все модификации ЗРК С-200 считались мобильными, перебазирование отдельных элементов и комплекса в целом являлось очень трудоёмким и небыстрым процессом, и фактически «двухсотка» являлась «полустационарной». Согласно нормативам, время развёртывания с марша – 24 часа. Но это было возможно в благоприятных климатических условиях и требовало героических усилий личного состава.

Прицепы с элементами радиолокатора подсвета цели, подготовленными для транспортировки

Очень дорогостоящие комплексы разворачивались на хорошо оборудованных в инженерном отношении позициях, с капитальными сооружениями и укрытиями, возведение которых, безусловно, требовало существенных трудозатрат и материальных ресурсов.

В течение длительного периода времени в отношении ЗРК С-200 поддерживался строгий режим секретности. Хотя на Западе с начала 1970-х знали о развёртывании комплексов этого типа, что было видно на спутниковых снимках и выявлялось радиотехнической разведкой, представление о С-200 было очень поверхностным. Поначалу за ЗУР, используемые в составе «двухсотки», американцы принимали ракету 5В11 (изделие «400»), предназначавшуюся для непринятой на вооружение многоканальной зенитной ракетной системы «Даль», создававшейся в ОКБ-301 под руководством С. А. Лавочкина.

Во многом ЗРС «Даль» опередила своё время. Самым негативным образом на судьбе этой зенитной системы сказалась смерть С. А. Лавочкина. В нашей стране ЗРС со сравнимыми характеристиками по дальности и количеству одновременно обстреливаемых целей появилась только в конце 1980-х.

Ракеты 5В11 демонстрировались на парадах, будучи предметом гордости для рядовых советских граждан и источником дезинформации и «пугалом» для западных разведок. Впервые изделия «400» провезли во время военного парада по Красной площади 7 ноября 1963 года, то есть сразу после того, как работы по зенитной системе были свёрнуты.

Транспортно-заряжающие машины с ракетами 5В11 на параде в Москве

В комментариях, озвучиваемых дикторами, говорилось, что данные ракеты являются «высокоскоростными беспилотными перехватчиками воздушно-космических целей». С 1964 года ракеты системы «Даль» несколько раз демонстрировались на военных парадах в городе на Неве.

В вариантах С-200В/ВМ/Д «двухсотка» превзошла «Даль» по дальности пуска ЗУР. Благодаря более рациональной компоновке, при сравнимой стартовой массе, длина ЗУР комплекса С-200 получилась существенно меньше. Это не только облегчало транспортировку и заряжание ракет, но и повышало эксплуатационную перегрузку. Как известно, в ходе боевого применения ЗРК С-75, ракеты которого были весьма тонкими и длинными, иногда переламывались в попытке перехватить интенсивно маневрирующую цель. К тому же, хотя и достаточно ограниченно, но комплекс С-200 всех модификаций имел возможность манёвра на местности, чего система «Даль» была напрочь лишена. Впрочем, ЗРК С-200 был одноканальным по цели и имел гораздо более простую систему наведения.

Впервые для своих сограждан о наличии в СССР дальнобойной системы ПВО С-200 сообщил 9 сентября 1983 года начальник Генерального штаба маршал Н. В. Огарков. Это произошло на одной из пресс-конференций, состоявшихся вскоре после случая с корейским Boeing 747, сбитым в ночь на 1 сентября 1983 года, когда было заявлено, что этот самолёт мог быть поражён и несколько раньше над Камчаткой, где находились «зенитные ракеты, называемые в США SAM-5, с дальностью действия свыше 200 километров».

Хотя ЗРК С-200 участвовали в вооружённых конфликтах не столь интенсивно, как комплексы С-75 и С-125, «двухсотки» также поставлялись на экспорт, достались некоторым бывшим союзным республикам после распада СССР, имеют интересную историю эксплуатации и использовались в боевых действиях. Но речь об этом пойдёт в следующей публикации.

Продолжение следует…

Информация