Жизнь такая, как надо!

В. Шпаковский

Родился я в Приморье в семье военнослужащего. Батя прошел всю войну, крутил баранку и по жизни был шофером. После войны остался на сверхсрочную и служил в в/ч 11011, в автошколе, в автомастерских. Автошкола готовила военных водителей. Жили мы в гарнизоне. Так что детство мое прошло среди курсантов, на автодроме и на двух стрельбищах.

Мои друзья были дети сверхсрочников, прошедших войну, и игры наши были в войну, благо окопов и капониров хватало. Два моих дядьки были моряками, они приезжали в отпуск, рассказывали о своей работе. Один ходил в море механиком, другой был начальником портофлота — он и предложил мне поступить в мореходку в его городе. Окончил я школу и рванул на Сахалин, в Невельск — город рыбаков.

Хотел поступить на судоводителя, но дядька отсоветовал, и поступил я на радиста. Учили нас добротно, преподаватели были компетентными и доброжелательными. Преподавали нам морзянку по 6–8 часов. Преподаватель манипуляции Горяев Николай Варламович, военный радист, ставил нам «руку», поэтому почерк у многих его выпусков был очень похож. Потом я об этом расскажу подробнее. После третьего курса – практика на море, причем направили меня в УМРЗФ – Управление морского и зверобойного флота, на плавзавод «Феликс Дзержинский» дублером начальника радиостанции.

Прибыли мы в район лова на попутном пароходе... Должность у меня была такая: дублер начальника радиостанции. Малость пообтерлись, и начальник воткнул меня на вахту с 04 до 08. В это время работы мало — вахта на 500 кГц, да взять один прогноз погоды. К 4 утра я шел в кают-компанию, тихонько открывал дверь и включал свет. Вся палуба была серая от крыс! Они все кинулись в угол и уходили в подволоку по трубам. Трубы были паровые, шли к бойлеру, изоляция давно отлетела, и крысы мчались по горячим трубам в очередь, не мешая друг другу. Такое я проделывал каждое утро, так интересно было на это смотреть. Потом ко мне присоединился механик, и мы вместе устраивали крысиные бега.

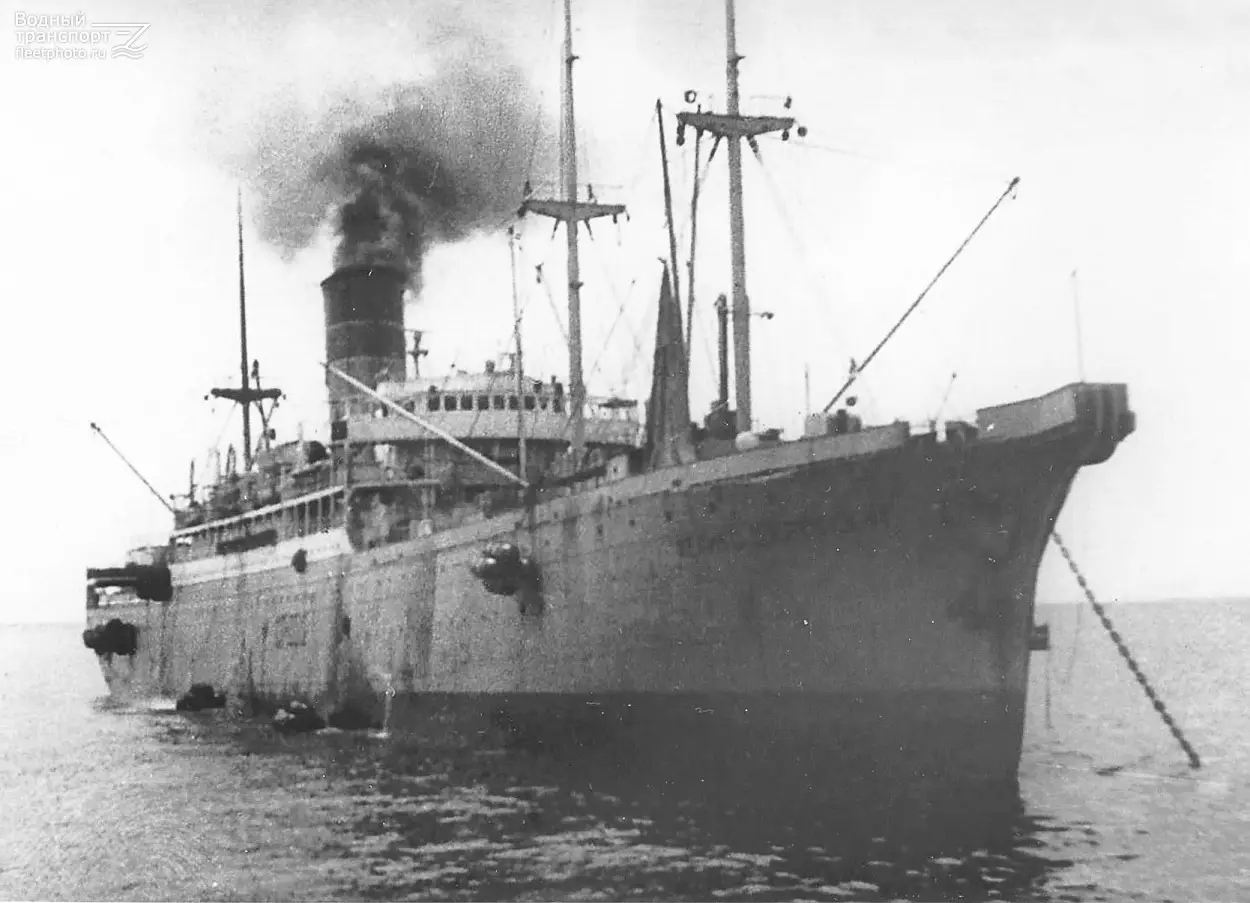

«Феликс Дзержинский» был легендарный пароход, построен в Англии в 1926 году, кабелеукладчик, прокладывал кабеля между Европой и Америкой. Как он к нам попал, я не знаю, но в начале был назван «Нарком Ежов», а после переименован в «Феликс Дзержинский». Ходил на линии Ванино — Магадан, возил ЗК. Актер Георгий Жжёнов шел на нем по этапу и много позже хотел еще раз повидать этот пароход.

Практика проходила нормально, со мной еще было два моих однокурсника. Плавзавод был переоборудован из плавбазы и начал выпускать консервы: сайра, скумбрия, кальмары. Вот там я попробовал настоящие, вкусные консервы из рыбы-сырца. Нет никакого сравнения с тем, что сейчас продают под видом консервов.

Мы изучали аппаратуру, обслуживали, чинили, что могли. Был один случай, начальник послал нас ремонтировать РЛС «Дон» — не вращается антенна. Мы разложили схемы, тычим тестером куда только можно — тишина. Тут поднялся кэп. А у него идет коридор и трап прямо из каюты. Мы в очередной раз включаем радар — и чудо, антенна вращается! Собираем инструменты, портянки схем... Капитан уходит, и антенна встала... Мы чешем репу...

Тут меня что-то тыркнуло — капитан уходя выключил свет в тамбуре своего коридорчика. Я подошел и включил там свет — антенна завертелась! Как это было взаимосвязано не понятно до сих пор. Спускались мы и в машинное отделение. Шатуны ходят туда-сюда и машинист Федорович с масленкой, показывал нам свое мастерство, проверяя рукой температуру подшипников на шатунах! Пароход был хоть и старый, но мореходный, правда, во время шторма скрипел переборками.

«Рыбачки» швартовались к нам сдавать улов. Особым шиком было включение записи Высоцкого на верхнюю палубу. И мы бегали к радистам и обменивались записями. Так я собрал бобину записей Высоцкого. На 7 ноября, собрав все пленки на пароходе, я крутил по трансляции эстраду, а в конце запустил Высоцкого! Через 15 минут прибежал помполит и велел убрать «хрипуна»... Включил в трансляцию Москву.

Однажды мы зашли в бухту Церковную на Шикотане брать воду. Пока была стоянка, свободные от вахт решили сходить в Крабозаводск, благо недалеко, через весь остров. Отправились веселой компанией, в Крабовой был магазин, мы отоварились и подались обратно, в темноте заблудились, потерялись, и я с одной девицей остался ночевать и только утречком добрался до парохода. Так я прошел поперек острова туда и обратно и побывал на мысе Край света.

Жизнь на плавзаводе была интересная — многие жили семьями и «семьями», по окончании заезда он уезжал к своей жене, а она к своему мужу... И так до следующего заезда. И, видимо, всех это устраивало.

Потом мы работали у Магадана на селедке, на минтае на Камчатке, в бухте Русская брали воду и пошли в Находку, практика моя закончилась.

ПКЗ «Феликс Дзержинский»

Приехали мы в нашу бурсу: проветрены, просолены, нам шторма нипочем, после гавани в тихом плавании вспомнить будет о чём... Малость поучились, сдали экзамены за 4 курс, пришили по пять лычек и стали готовится к госам…

Мы после практики. Я справа

Но вот мы и госы сдали... И повезли нас в Сов. Гавань на военную стажировку. 45 суток службы, старшина 2 статьи в военном билете…

Возвратились в Невельск, получили свои дипломы радиотехника и оператора 2 класса. Отметили выпуск в ресторане и утром со слезами и соплями прощались на вокзале. Разбросало нас от Северо-Курильска до Озерска. Я поехал в контору, где проходил практику, и называлась она УМРЗФ — Управление морского рыболовного и зверобойного флота. Флот был разношерстный и состоял из транспортников, рыболовных судов разного класса, плавбаз и плавзаводов и зверобойной флотилии, базирующейся во Владивостоке. Оформился и получил направление на РС-300 «Космонавт Беляев».

После ремонта, в январе, пошли мы на Камчатку через Сангарский пролив гонять «кареглазого Кешу» — ловить минтай. Работали на трале. Потом сельдяная экспедиция под Магаданом, работали кошельком.

Потом я получил направление на «Лахтак», на зверобойную шхуну, во Владивосток, в зверобойную флотилию. Шхуны были деревянные, парусно-моторные, финской постройки. Корпус был «яйцом», без бортовых килей, и шкивало их в любую погоду, и со временем выработалась привычка или размещать свое тело в уголке, или прислоняться к переборке. Только во льдах качка была минимальная. После шестимесячного рейса и походка на суше была соответствующая, вразвалку.

Зверобойная парусно-моторная шхуна

Во флотилии их было десять. Вышли мы в апреле, зашли в Холмск, получили снабжение, оружие, патроны и пошли Лаперузом в Охотское море бить зверя: лахтак, ларга, акиба. На шхуне было пять фангсботов, по три человека промысловиков, остальные работали на борту. Каждые два часа боты выходили на связь, докладывали обстановку, связь держали по портативной радиостанции «Недра-П». Хорошая была радиостанция, частота 1740 Кгц. При хорошем прохождении связывались с другими шхунами за 200-300 миль.

Вечером подходили боты, сдавали шкуры, т.к. зверя разделывали на льдине. На палубе стояла мездрильная машина, на ней сдирали жир, он шел в салотопку, и получался рыбий жир. Шкуры на кожу солились в трюме, а на мех стирались пастой «Новость», и я их засаливал на корме. Получался эдакий «Наполеон» из 5 тысяч шкур. Мех и кожу в Магадане сдали на местную фабрику, а самый ценный отправляли в Татмехобъединение для дальнейшей обработки. На аукционе в Лондоне мех шел до 25 долларов за шкурку. Зверобои был народ рукастый, сам обрабатывал шкурки, шил шапки и реализовывал по случаю... Я от них не отставал и тоже, обработав шкурку, сшил себе финку.

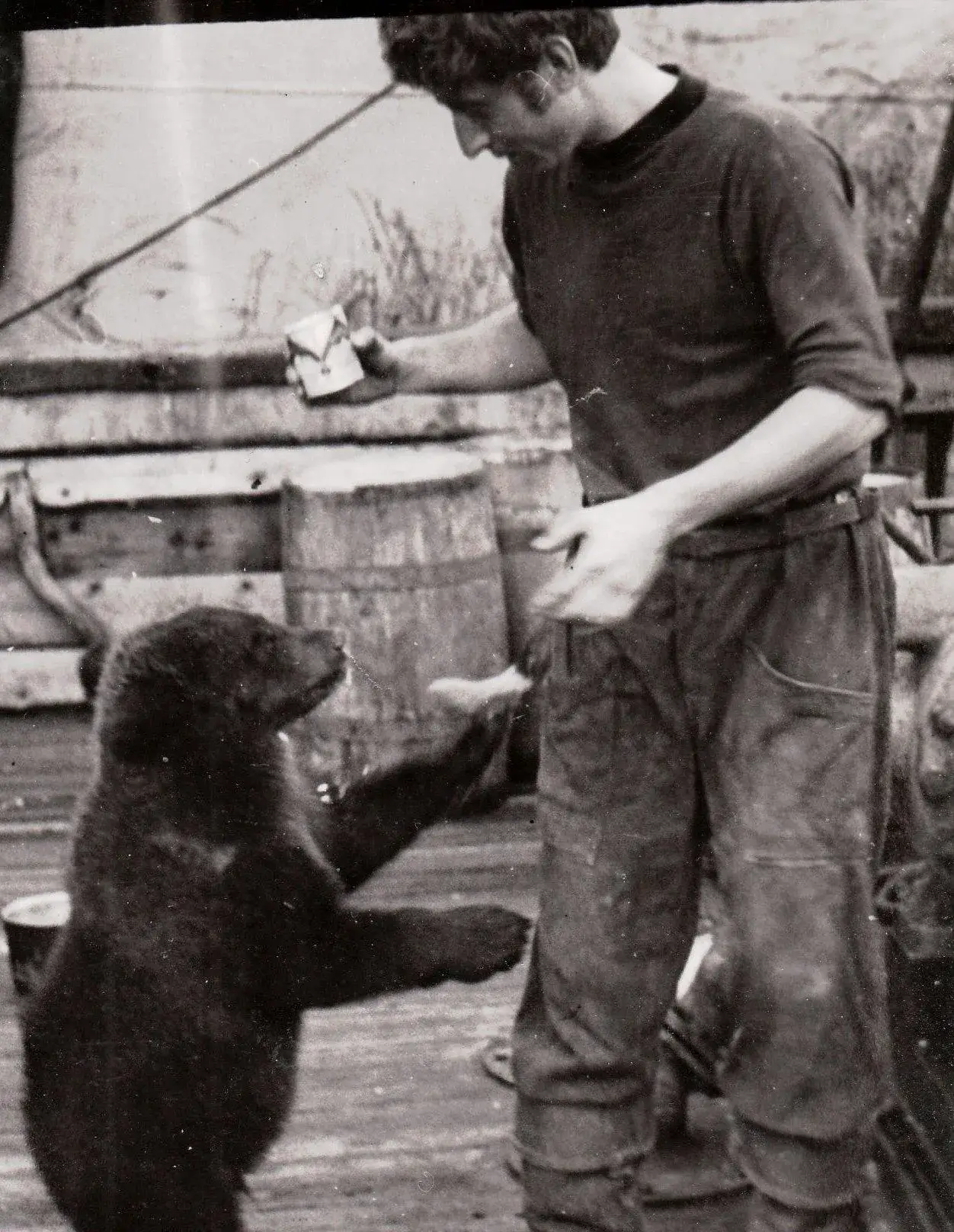

Работа на промысле была тяжелая, но интересная. Ботовые ходили к берегу на охоту, добывали горных козлов, медведей и однажды добыли лося, так что свежее мясо у нас было. По весне привозили с берега полные корзины черемши и лука — всё съедалось влёт. В конце июня появилась талая вода на льдинах, и мы запасались пресняком. В Аяне, Инюхе ходили в «гастроном», меняя шкурки на курево и спиртное. И на другой день все были как штык — сказывалась закалка! Был на «Лахтаке» медвежонок Яшка, ботовые привезли с берега…. Поначалу он скучал, потом прижился и был любимцем команды. К осени он подрос, и его отдали в цирк во Владивостоке…

Медвежонок Яша, я и сгущенка

Закончив со зверем, мы шли на селедку, принимали у рыбаков, солили полуфабрикат и сдавали на плавбазы или возили на остров Спафарьево. Работенка еще та, работали все, и днем, и ночью. Приемка соли, бочки, разбондарка, посол селедки, укладка в бочки, бондарка, раскатка бочек в трюме, потом их выемка и сдача. А мне еще РДО принимать и передавать, принимать циркулярные передачи, прогнозы погоды, проводить капчасы и сдавать суточную сводку по флотилии. Работа у радиста специфическая: нужно знать и уметь ремонтировать и эксплуатировать аппаратуру, знать расписание работы радиоцентров, рабочие частоты, прохождение частот в зависимости от времени суток, ну и, конечно, знать азбуку Морзе... И чем дольше работаешь, тем выше поднимаешься по профессионализму.

Радиооборудование было 60-х годов: 100-ваттный радиопередатчик «Ёрш-Р», приемник «Волна-К», РЛС «Донец», эхолот НЭЛ-5Р, радиостанция РТ-20. Бортсеть была постоянной 110 вольт, поэтому для РЛС и передатчика стояли преобразователи АЛП-1,5, вырабатывающие 220 в 400 Гц. Остальная радиоаппаратура работала от других преобразователей на переменный ток в 50 Гц. И это все было в моем заведовании. В зверобойке я отработал на «Лахтаке», «Воямполке», «Бельке» и на «Нерпе». Экипажи были в основном владивостокские, чужаки почти не приживались, но я как-то вписался, и меня на «Нерпе» уже встречали как родного.

Следующая экспедиция была в августе на РС «Дунаево» на сайру на Шикотане. Коротко, как проходил промысловый день: взяли на борт лед и ящики, вышли в район промысла, переход небольшой, 2–3 часа. Стемнело, зажгли сайровые люстры, стала собираться «ночная жемчужина». Спустили сайровую ловушку. Вокруг нас ночной город — на всех сайровиках горят люстры, привлекая сайру. Собралась рыбка и у нас. Гасим люстры с левого борта, сайра переходит под правый борт. Гасим люстры с бака и с кормы. Остается одна, самая яркая. Гасим и её и включаем люстру с красной лампой. Вода начинает «кипеть» — сайра начинает сбиваться в косяк. Выбираем низа, и ловушка захлопнулась! Каплером выбираем рыбу, расфасовываем по ящикам, пересыпаем льдом и ящики составляем в трюме. И так всю ночь. Лед и ящики закончились, я их все перетаскал с кормы. Идем на сдачу, можно поспать пару часов.

Пришли на Шикотан, стали в очередь, выгрузили ящики на причал, на транспортер, перешвартовались за льдом, потом перешвартовались за ящиками. Дело к вечеру, пошли на лов... Вот так проходят промысловые сутки изо дня в день, кроме штормовых. А у меня еще работы по заведованию — я же начальник радиостанции. По экспедиции мы заняли третье место, и на экипаж выделили мотоцикл «Урал». Правда, куда он ушел, я так и не знаю…

На флот пришли новые ЗРС — зверобойно-рыболовные суда. Польской постройки, дизель-электроходы, морозили до 20 тонн продукции. Я отработал на двух ЗРС «Звягино» и «Заречье». Эти пароходы были тоже ледового класса, корпус «яйцом» и бортовая качка донимала весь рейс. Балластная система была так себе, и поэтому все ЗРС ходили с креном на правый или левый борт. Радиоаппаратура была уже современная — передатчик «Бриг» на 1,5 кВт, СВ-передатчик «Муссон», оба с автоматической настройкой. Два РЛС «Дон» на 48 миль и рыбопоисковые гидролокаторы «Кальмар» и «Палтус». И кроме связи по азбуке Морзе уже применялось буквопечатание.

Зверобой

На первом били зверя, на втором ловили скумбрию на юге Хоккайдо. Всё как всегда...

На промысле морзверя

УМРЗФ преобразовали в ХБПТФ — Холмская база производственно-транспортного флота. Мы подчинялись Сахалинрыбпрому, который, в свою очередь, подчинялся Дальрыбе. Весь добывающий флот передали в Невельск в УТФ и в Северо-Курильск. Наши ЗРС передали в Корсаковский БОР, я не остался, сдал «Заречье» своему однокурснику Толе Лобанову и вернулся в Холмск. В ХБТФ собрали транспортный флот, плавбазы и плавзаводы. Я был направлен на пароход «Юлия Жемайте». Грузились мы в Невельске всякими разными грузами, потом зашли в Малую Кему, взяли лес-кругляк и пошли по Курилам развозить то, что нам загрузили. Мало-Курильск, Южно-Курильск, Курильск, Северо-Курильск — выгрузка на рейде. В первом номере был полный трюм водки. И в каждом порту требовали первый плашкоут грузить водкой, а уж потом остальное снабжение.

Так, выгружаясь и забирая продукцию с консервных заводов, мы добрались до Петропавловска. Выгрузили остатки и пошли в Находку сдавать груз. Дальше — Владивосток, опять Невельск. Дело в том, что набрать груз было проблематично, так как мы были не линейщики, те шли в первую очередь, и поэтому были долгие стоянки в портах. Я списался в отгулы. Начальник службы связи направил меня на плавбазу. Я уже был женат, родился пацанчик, получил квартиру, и, зная, какая жизнь на плавбазах, я категорически отказался по состоянию здоровья. Меня послали работать на радиоцентр. И так моя морская жизнь завершилась. Такая вот она была. Без прикрас!

Информация