Хронология аварии на ЧАЭС. Как всё пошло не так и зачем А. Дятлову была нужна мощность 200 МВт

В ночь на 26 апреля персонал 4-го блока ЧАЭС начал проводить испытания выбега, т. е. проверки возможности использования энергии инерции турбины как вспомогательного источника энергии при обесточивании станции до включения резервных дизель-генераторов.

Исследование аварии на ЧАЭС — крайне сложный процесс, затрудненный отсутствием ряда важных документов в открытом доступе. При оценке действий персонала мы будем использовать мнения экспертов и правительственных комиссий, а также определения суда, проходившего в 1986 г. Технические записи состояния реактора, привязанные ко времени, взяты из книги Николая Карпана «ЧЕРНОБЫЛЬ. МЕСТЬ МИРНОГО АТОМА». В «косых скобках» даны примечания автора.

Битва докладов и комиссий

Первый документ для МАГАТЭ, так называемый «Доклад Легасова» (№1 INSAG-1), видит основную причину аварии в программе испытаний и ошибках персонала, но уже следующий доклад Комиссии Госпроматомнадзора (ГПАН) СССР 1991 г., руководитель которого ранее работал на ЧАЭС главным инженером (с мая 1986 г. по 1987 г.), в ряде эпизодов, опираясь на формальное толкование нормативных документов, фактически опровергает его многие верные выводы, во многом снимая вину с персонала и концентрируясь на недостатках конструкции реактора. Есть такое понятие, как конфликт интересов, но в данном случае он учтен не был. Но заместитель председателя комиссии В. А. Петров отказался подписывать этот документ, направив об этом письмо:

На форумах даже сейчас можно встретить много экспертов, которые на 100% докажут, что «персонал действовал регламентно». Помимо недостатков реактора, документы по его управлению, в т. ч. регламент, были сырыми, недоработанными и противоречивыми. На суде ряд сотрудников ЧАЭС и сам А. Дятлов справедливо указывают на то, что они что-то не знали.

Но помимо регламента, у операторов и руководителей АЭС должен быть соответствующий уровень образования или, как говорят, культура безопасности. В критических ситуациях они должны понимать, какой шаг может стать роковым. А занижение вины персонала — философский абсурд, по сути — отрицание цепи событий, вызвавших аварию. Но истина лежит все-таки посередине: имелись и недостатки реактора (см. «Накануне аварии на ЧАЭС: тот самый роковой реактор РБМК»).

Эту точку зрения отражает и итоговый доклад INSAG-7 (1993):

Несмотря на отрицательную оценку INSAG-1 со стороны руководителя комиссии ГПАН, последний доклад для МАГАТЭ INSAG-7 (1993) выносит следующий важный вердикт:

Оценивать действия персонала, в том числе юридически, следует исходя из «застывшей картины» того времени. На суде работала большая группа профессиональных экспертов и юристов, которые дали действиям персонала вполне конкретную, в т. ч. правовую оценку по реалиям того времени, которую невозможно дезавуировать просто так.

Новые исследования

Накопившиеся за последнее время научные работы многих авторов, в том числе О. Новосельского, К. Чечерова, Б. Горбачева, А. Тарапона, Н. Карпана, Н. Кравчука, раскрывают очень многие детали аварии, из которых следует, что официальная версия концевого эффекта (о том, что нажатие кнопки глушения реактора якобы вместо его заглушения наоборот «разогнало» реактор) не может быть главной причиной аварии. Сомнения есть и у авторов INSAG-7: «По-видимому, никогда не удастся узнать наверняка, соответствует ли действительности эта версия возникновения аварии».

Главное профессиональное доказательство этого факта изложено в статье «Легенда об аварийной защите, взорвавшей ядерный реактор» (12.12.2016). Автор Новосельский О.Ю. – бывший начальник отдела НИКИЭТ, очень хорошо осведомленный о событиях аварии, был участником подготовки доклада группы А.А. Абагяна. Накопленные исследования к 40-летней годовщине аварии (2026 г.) требуют своего логического обобщения.

Новые факты

Нельзя исключить, что в случае проведения новых расследований причин аварии на ЧАЭС засекреченные архивы материалов расследований, находящиеся в архивах следственных органов РФ в Москве, могут «выплыть на поверхность». Это понимает и INSAG-7: «…нельзя исключить изменения этой информации в будущем, равно как и восприятия ее значимости».

Мотивация и культура персонала. В проведениях данного эксперимента почему-то был заинтересован загадочный отдел ЦК КПСС, который возглавлял чиновник, бывший до этого замглавного инженера по науке ЧАЭС. Эксперимент выбега «попал в план» административной системы — и это было фактором риска. По свидетельству В. Комарова (бывший замдиректора по науке Смоленской АЭС), указанный чиновник сказал Дятлову: «Проводи проверку! Или ты уйдешь на пенсию, или будешь главным инженером новой Чернобыльской АЭС-2». [Он] имел в виду новую Чернобыльскую АЭС с 5-м и 6-м блоками, которая находилась тогда в стадии строительства. И этот эпизод попал даже в учебник Гурачевского В. Л. («Введение в атомную энергетику», библиотека Росатома).

В свою очередь, руководитель испытаний А. Дятлов оказывал давление на персонал, не раз не согласный с ним, и в этом тоже была причина аварии. Блок останавливался на техническую остановку, и все хотели добиться успеха любой ценой сейчас и сразу, потому что следующая возможность могла представиться только через год. Ходили слухи, что персоналу были обещаны большие премии, а эксперимент был нужен для чьей-то диссертации (что сомнительно). Эту часть трагедии официальные документы не освещают никак.

Согласно INSAG-1, основным мотивом поведения персонала было стремление быстрее закончить испытания или, более точно, довести их до конца во что бы то ни стало. Еще одним фактором аварии послужила низкая культура ядерной безопасности на ЧАЭС, лучшей в СССР по всем показателям, но не таковой по дисциплине безопасности. Как следует из материалов суда, персонал часто в погонях за экономическими показателями работал в «экстремальных режимах». И вот наступил момент, когда, загнав реактор в неуправляемое состояние, они просто не успели вовремя заглушить реактор, в чем, собственно, признается и сам А. Дятлов.

Особенности исследования

Помимо развертывания картины действий и мотивации персонала, в настоящей заметке показана особая роль нескольких факторов, которые не нашли полного отражения ни в одном из официальных докладов: подробному освещению событий накануне – 25.04.1986, проведение виброиспытаний и выявление факта отставания по ним; мотивация ухода на мощность 200 МВт и совмещению экспериментов выбега и виброиспытаний. Главный вывод проведенного исследования – процесс аварии на ЧАЭС необходимо доследовать, используя всю полноту имеющейся в архивах следственных органов Москвы засекреченных документов. Перейдем к хронологии, но для начала введем несколько терминов.

Управление реактором осуществляется путем ввода или вывода стержней СУЗ (системы управления и защиты). Стержни СУЗ предназначены для автоматического регулирования мощности, быстрой остановки реактора и регулирования полей энерговыделения.

ОЗР (оперативный запас реактивности), выраженный в стержнях (сокращенно — ст. РР.), показывает, какой запас есть у оператора для увеличения мощности, а также максимальную положительную реактивность, которую можно внести в реактор стержнями СУЗ. ОЗР — это фактическое эффективное число стержней, погруженных в зону.

Судьбу реактора решили события накануне. Подготовка к эксперименту и ее прерывание: почему все сразу пошло не так

Хотя события накануне освещаются недостаточно подробно, именно в это время на блоке произошло многое из того, что потом определило трагический исход событий. Эксперимент планировался провести в пятницу, 25 апреля 1986 года, днем, в смену Игоря Ивановича Казачкова, которая работала с 8 до 16 часов. В этот день была намечена остановка четвертого блока ЧАЭС на плановый ремонт. Но всё сразу пошло по-другому.

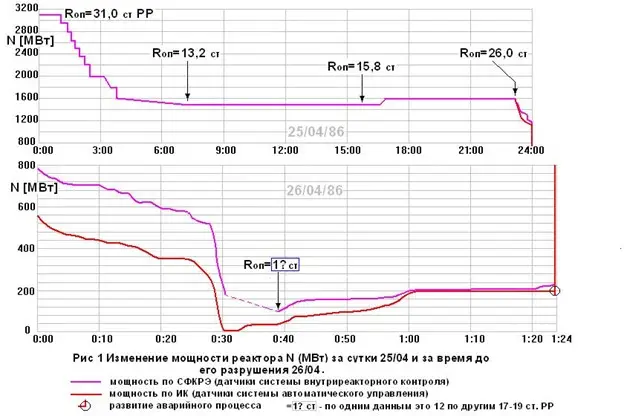

Подготовка к эксперименту — снижение мощности реактора — началась в предшествующую смену Акимова (смена Акимова А. Ф. с 0 ч. до 8 ч.).

В 1:00 ночи была дана команда на подготовительный этап — снижение мощности реактора с номинального уровня 3100 до 700–1000 МВт (тепл.).

1ч 00 м - Блок на мощности N(t) = 3100 МВт, N(3) = 930 МВт.

1ч 05 м - Начало разгрузки энергоблока: оперативный запас реактивности (ОЗР) равен 31 ст. РР.

Одновременно с испытаниями выбега существовала еще другая программа – проведения виброиспытаний турбогенератора на холостом ходу, которая в документах не значится (подробнее см. ниже). Из воспоминаний начальника смены блока В.И. Борца следует, что подшипник ТГ-8 имел серьезный дефект и, чтобы его устранить, были приглашены представители Харьковского завода с уникальным по тем временам комплектом импортной аппаратуры для замера вибрации с целью провести балансировку турбины и уменьшить вибрацию.

Задержка виброиспытаний: когда даже мелочи имеют огромное значение

Персонал выбился из графика виброиспытаний перед ППР, они выполнили виброиспытания ТГ-7 и отключили его, но не выполнили виброиспытания ТГ-8.

О причинах на суде говорит сам А. Дятлов:

Информация ГПАН:

поочередное измерение характеристик систем регулирования и вибрационных характеристик ТГ-7,8 при постоянной тепловой мощности реактора 1500 МВт.»

«Эта операция [замер вибрации] не предусматривалась рабочей программой испытания режима выбега ТГ-8. Замер вибрации ТГ-7 и ТГ-8 с различной нагрузкой на них предусматривался другой программой, которую персонал частично уже выполнил 25 апреля 1986 г. при поочередном перераспределении нагрузок турбогенераторов и постоянной тепловой мощности реактора 1500-1600 МВт.»

Как мы увидим ниже, если бы виброиспытания были бы проведены отдельно от выбега, возможно, авария бы не случилась. Но иногда и мелочи имеют огромную цену.

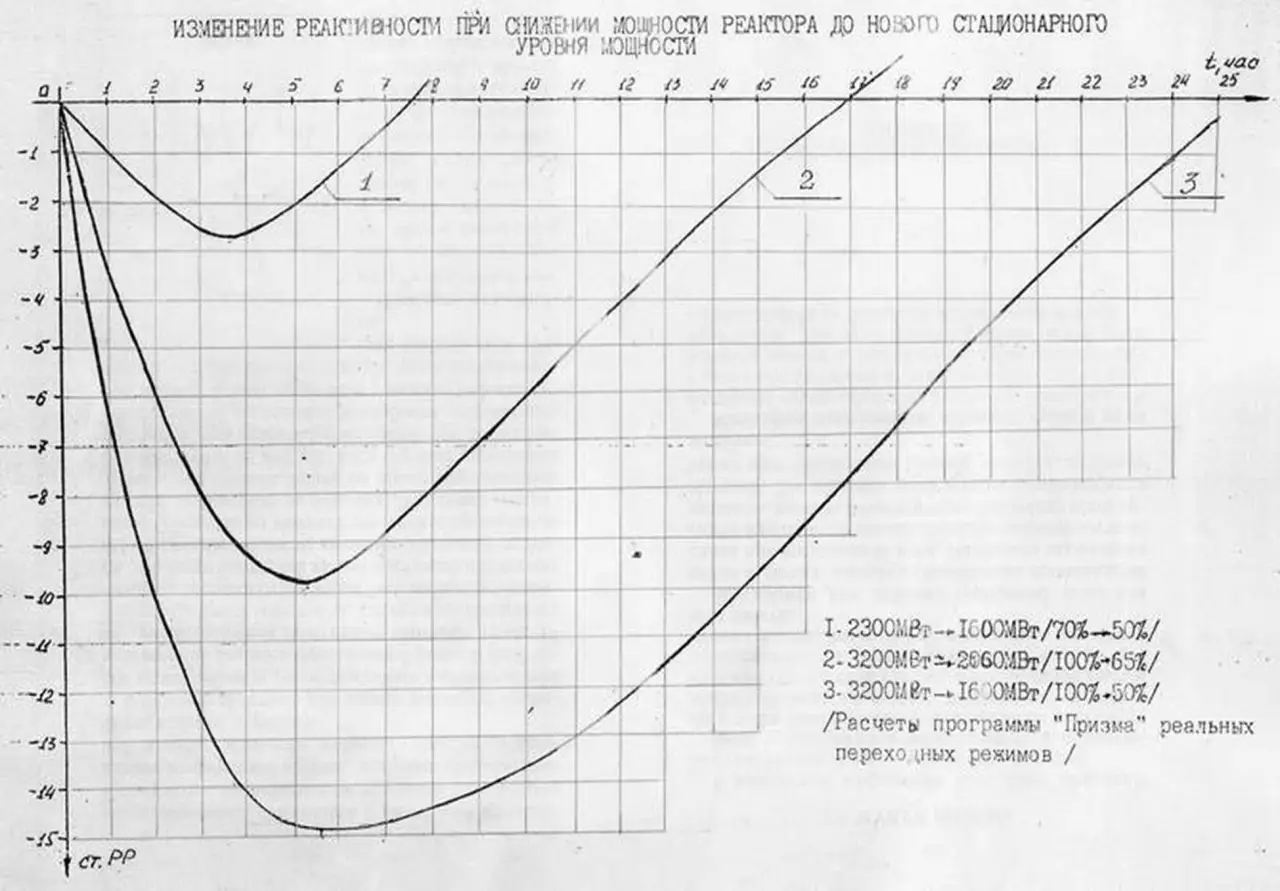

Как известно, снижение мощности реактора сопровождается его ксеноновым отравлением и снижением оперативного запаса реактивности (ОЗР, т. е. эффективного числа стержней, погруженных в зону).

Ксеноновое отравление, или йодная яма — состояние реактора после его выключения либо снижения мощности, связанное с накоплением короткоживущего изотопа ксенона 135Xe (период полураспада 9,14 часа), образующегося после радиоактивного распада изотопа иода 135I (период полураспада 6,57 часа), имеющего высокую способность к поглощению нейтронов, что приводит к торможению реакции деления. При работе реактора на постоянной мощности происходит постоянный распад ксенона за счет поглощения нейтронов. При значительном снижении мощности или останове реактора нейтронный поток в реакторе уменьшается и происходит накопление ксенона, который тормозит реакцию деления. Для того чтобы процесс прекратился, необходимо выдержать реактор с целью распада йода и ксенона в течение 1-2 суток.

Разгрузка блока: падение ОЗР ниже допустимого

Снижение мощности до 50% от номинала имело следствием начало процесса ксенонового отравления реактора.

В процессе снижения мощности блока в 7 час. 10 мин. ОЗР по расчетным данным достиг значения 13,2 стержня, т. е. стал ниже допустимого в 16 стержней. Согласно регламенту, в этом случае реактор необходимо было заглушить, и аварии не было бы!

3 ч 47 м — тепловая мощность реактора 1600 МВт.

4 ч 14 м — выбиты ЗУ ТГ-7.

4 ч 20 м — отключился ВТГ-7, подхват оборотов с 5-го ЩУ.

4 ч 48 м — N(T) реактора равна 1600 МВт.

5 ч 40 м — снята стат. характеристика ТГ-7.

6 ч 58 м — синхронизация и включение в сеть ТГ-7, перераспределение нагрузки между ТГ-7 и ТГ-8.

7 ч 10 м — сбой в работе СЦК «Скала». ОЗР рассчитан без учета погружения 12-ти стержней АР (запас реактивности на которых не бывает меньше 2-х ст. РР1) и показан равным 13,2 стержня РР. /Как пишет Карпан, реальное значение ОЗР в это время было около 18 ст. РР., что сомнительно./

8 ч 00 м — состояние блока: мощность реактора 1520 МВт, N(3) = 380/50 МВт. ОЗР — не менее 16 ст. РР. /По данным показаний на суде — 13,2 ст./

По мнению доклада ГПАН (1991 г.), эксплуатация РУ с ОЗР 15 стержней и менее в период с 07 ч. 00 мин. до 13 ч. 30 мин. 25.04.86 г. была нарушением Регламента, но персонал не стал глушить реактор из-за выявленной недостоверности [сославшись на недостоверность] работы расчетной программы «ПРИЗМА». Об этом же пишет и Н. Карпан.

Но в материалах суда и ГПАН данный факт признан реальностью. Из показаний Рогожкина, начальника смены станции:

По регламенту мы должны глушить реактор. Но блок шел на останов, поэтому мы доложили об этом руководству и тем ограничились. Решили обойтись без крайностей, так как в инструкциях и в регламенте этот параметр не проходил как основной».

Здесь интересен один момент. Согласно расчетным характеристикам (см. график), реактор должен был потерять около 14–15 ст., т. е. выйти на уровень 31–15=16, реально вышло ниже. Рогожкин заявляет, что у них были какие-то очень веские причины предполагать падение ОЗР ниже допустимых регламентом 15 стержней. Мы видим, что Флоровский удивился цифре 13,2. Следовательно, данный эпизод требует доследования.

Источник: Н.Карпан, ЧЕРНОБЫЛЬ МЕСТЬ МИРНОГО АТОМА, глава 6.

Из материалов суда, вопросы к Фомину:

Из показаний Фомина:

Из показаний видно, что все перекладывают ответственность друг на друга. Эти события очень хорошо показывают отношение персонала к регламенту, что подтверждают и показания И.И. Казачкова, работавшего 25 апреля 1986 г. начальником дневной смены 4-го блока: «Я так скажу: у нас неоднократно было менее допустимого количества стержней – и ничего...», «...никто из нас не представлял, что это чревато ядерной аварией. Мы знали, что делать этого нельзя, но не думали...» Да, на ЧАЭС постоянно работали с нарушением регламента – но положение спасало, скорее всего, то, что это происходило на более высоких мощностях, чем те роковые 200 МВт, которые выбрал А. Дятлов.

Как звонок Киевэнерго повлиял на судьбу реактора ?

Принято считать (см. ниже), что отравление реактора началось после звонка Киевэнерго на запрет снижения мощности. Как можно видеть, на самом деле оно началось еще с утра.

Далее происходит совершенно неожиданное событие. Процесс снижения мощности (разгрузки блока) был неожиданно прерван на уровне 50% от проектной мощности реактора по требованию диспетчера Киевэнерго 25.04.1986 в 14:00, запретившего снижение мощности из-за проблем на Трипольской ГРЭС (по другой версии — Южно-Украинской АЭС), и продолжен только в 23:10. В это же время была отключена и заблокирована САОР — система аварийного охлаждения реактора.

14ч 00 м - САОР отключена от контура МПЦ. Заблокированы запуск и

включение дизель - генераторов 2ДГ-4и 2ДГ-5 на шины собственных нужд.

15ч 10 м - Мощность реактора 1500 МВт, ОЗР =16.8 ст. РР, Кг = 1,47;

23ч 10 м - по распоряжению НСБ начато снижение мощности реактора.

24ч 00 м - снижение закончено, N(T) = 760 МВт, N(a) ТТ- 8 = 200 МВт, ОРЗ = 24 ст. РР.

Как известно, работа на 50 % уровне мощности также сопровождается ксеноновым отравлением реактора и снижением оперативного запаса реактивности ОЗР (т.е. эффективного числа стержней, погруженных в зону).

Если сравнивать теоретический график разотравления (см. выше) на мощности 50%, мы получим глубину проседания минус 3–4 (фактически минус 5) через 22 часа, что близко к фактическим. О почти полном разотравлении реактора пишет и Дмитриев. Т. е. работа на 50% мощности почти разотравила, а не отравила реактор.

Но если брать разницу между началом процесса снижения мощности, когда (ОЗР) равен 31 стержню, и ее концом (24,0 стержня), то в результате отравления реактор потерял около 7 стержней или около 22% от начального уровня ОЗР.

Главное последствие «переноса» испытаний: эксперимент достался самой слабой смене 4 блока

Перенос эксперимента из-за звонка диспетчера имел еще одно катастрофическое последствие. Как считает Г. Медведев, атомщик-профессионал, который участвовал в строительстве ЧАЭС в должности заместителя главного инженера станции, смена Юрия Трегуба, которая в 24:00 25.04.1986 сдала смену Александру Акимову, была более опытной и вряд ли допустила аварию. Начальник смены блока Александр Акимов никогда не работал СИУРом (СИУР — старший инженер управления реактором). СИУР Топтунов Л. Ф.: 26 лет, стаж работы СИУРом — 8 месяцев.

По свидетельству главного инженера ЧАЭС Фомина, «СИУР Топтунов был не очень опытен, не имел навыков работы в переходных режимах», Акимов «был неопытным, молодым специалистом». Некоторые специалисты считают, что при переносе испытаний смену надо было усилить, но парадоксальным образом это сделано не было. Только опытный физик Ю. Трегуб (начальник смены блока), работавший в предыдущую смену, решил остаться и посмотреть эксперимент.

Но это еще не всё. Имелся приказ директора ЧАЭС о том, что при таких испытаниях должен был присутствовать представитель отдела ядерной безопасности (ОЯБ). И он, может быть, не позволил бы так издеваться над ядерным реактором. На вопрос прокурора «Почему ОЯБ не дежурил 26 апреля…?», Н. Карпан, заместитель главного инженера, ответил следующее: «…25 апреля должен был дежурить Анатолий Чернышев (в прошлом опытный СИУР)… Но останов блока перенесли на 26 апреля, а позвонившему на работу днем 25 апреля Чернышеву сказали, что испытания закончены и он свободен.»

Гипотеза отравления реактора на 50 % мощности

Данный эпизод нуждается в доследовании, но есть мнение, что после звонка диспетчера сформировалось ксеноновое отравление, которое предопределило все последующие роковые события, в том числе дальнейшее «самозаглушение» реактора.

Как считает В. Комаров (бывший замдиректора по науке Смоленской АЭС, участник расследования аварии), комментируя задержку на 50% мощности: «Этого… категорически нельзя было делать!»

Но телекс от «Киевэнерго» был продублирован телефонным звонком из ЦК КПСС... И... указание было выполнено...

По мнению замминистра энергетики Г.А. Шашарина:

Данное обстоятельство имело внешний характер, руководство могло скорректировать программу. Однако всё это требовало дополнительного времени, которым группа не располагала.

Также из книги Карпана есть свидетельство Ельшина М. А. (НС ЦТАИ), подтверждающее эту гипотезу: «В процессе снижения мощности СИУР не удержал блок на мощности и «уронил» его. Аппарат сильно «травился», и СИУР его не удержал...»

Как пишет автор учебника Гурачевский В. Л. («Введение в атомную энергетику», библиотека Росатома):

По мнению В. Дмитриева (ВНИИАЭС), дальнейшее «…«самозаглушение реактора», если оно и имело место, то произошло не «из-за глубокого отравления», а вследствие других эффектов в реактивности, образующих положительную обратную связь между мощностью и реактивностью.»

Как считает ГПАН:

Приведенные выше факты говорят, что необходимо провести дорасследование событий 25.04.1986 с целью выявления причин, которые впоследствии могли стать причиной самозаглушения реактора и определили предпосылки возможности аварии. Возможно, мы чего-то не знаем.

Изучение программы

Смена Трегуба Ю.Ю. с 16 ч до 24 ч.

22 ч 45 м — мощность реактора 1600 МВт, ОРЗ = 26,0 ст. РР.

23 ч 10 м — по распоряжению НСБ начато снижение мощности реактора. /Диспетчер снимает запрет. Персонал начинает дальнейшее снижение мощности реактора до 760 МВт тепловых по программе испытаний./

24 ч 00 м — снижение закончено, N(t) = 760 МВт, N(a) ТТ-8 = 200 МВт, ОРЗ = 24 ст. РР.

Второе снижение еще почти на 50 % заняло 50 мин. (первое 8 часов).

26 апреля 1986 г. Смена № 5, НСБ — Акимов А. Ф.

/26 апреля 1986 г. в 00 ч. 00 м. заступила смена № 5, НСБ — Акимов А. Ф. Работники смены не имели достаточного опыта, и их квалификация была ниже предыдущей смены Трегуба. По свидетельству персонала, они ознакомились с программой испытаний «на ходу»/.

Ключевой вопрос аварии: зачем А.Дятлову была нужна мощность 200 МВТ?

00 ч. 00 м. — начало смены — N(T) = 760 МВт, N(a) ТТ-8 = 200 МВт,

ОЗР = 24 ст. РР.

00 ч. 05 м. — 4ПК-1 переведен на рециркуляцию.

00 ч. 05 м. — по распоряжению Дятлова А. С. начато снижение мощности реактора до уровня собственных нужд (200 МВт тепловых).

Казалось бы: какая там разница, на какой мощности проводить испытания? Но есть мощности, где реактор работает устойчиво, а мощность 200 МВт — это всего лишь начальная ступень работы реактора для подъёма мощности на рабочий уровень. И оказывается, он работал в этом состоянии крайне неустойчиво!

Н. Карпан и Ю. Трегуб указывают, что Дятлов вместо того, чтобы проводить эксперимент на мощности 700 МВт (тепл.), как было указано в программе испытаний, дает указание на снижение мощности до 200 МВт (40 МВт электрических).

Как пишет участник форума IXBT (форум IXBT):

Начни бы они выбег в 0:10, когда уверенно вышли на положенные программой 700 МВт, всё бы нормально у них прошло (как в 85-м году, только с работающими как надо осциллографами) и также нормально бы заглушилось.

Но у них отставание по виброиспытаниям ТГ-8. Поехали зачем-то ниже 700 МВт.., откуда в 0:30 съехали почти что до нуля. Допустим, что это провал выше МКУ [минимально контролируемый уровень мощности] — т. е. выкарабкиваться из ямы обратно надо по п. 6.7. ТР, хотя тут уже спорили про «МКУ»…»

Почему было принято решение о работе на 200 МВт?

1. Возможно, 200 МВт была нужна, чтобы легально провести (обойти требования основного Регламента о действии этой защиты) отключение защиты на глушение реактора по закрытию СРК обеих турбин в соответствии с «Регламентом переключений ключей и накладок...», которая согласно данному документу отключается на мощности менее 100 МВт электрических.

Как пишет сам А. Дятлов: «Согласно Регламенту, указанная защита выводится при мощности менее 100 МВт электрических, у нас было 40 МВт. И, следовательно, никакого нарушения нет…».

2. Выключение защиты нужно было Дятлову якобы для повторения эксперимента (при неудаче), хотя грамотные эксперты, в т. ч. консультировавшие автора, признали, что в этих условиях его повторение было бы абсолютно невозможно.

3. Следовательно, загадка 200 МВт может быть вызвана гипотезой необходимости снижения мощности для проведения виброиспытаний. Но про детали этой программы, кроме показаний Давлетбаева (см. ниже), мы ничего не знаем. Фомин ее якобы видел на следствии. Про эту возможность пишет автор учебника, в т. ч. Гурачевский В. Л. («Введение в атомную энергетику», библиотека Росатома):

По одной из версий, сыграло роль то, что параллельно программе испытаний выбега турбогенератора планировалось измерение вибраций турбины на холостом ходу. Для поддержания турбогенератора на холостом ходу достигнутая к тому моменту и предусмотренная программой выбега мощность в 720 МВт была слишком велика. Поэтому ее и стали снижать дальше, до уровня собственных нужд. Показания некоторых свидетелей говорят, что это было сделано по распоряжению А. С. Дятлова.

Дятлов же и в показаниях на суде, и в книге воспоминаний утверждает, что такой команды не отдавал…»

Понятно, что снижать мощность дальше, что вызывало еще одно отравление ректора, было крайне рискованным шагом, который мог закончиться его заглушением, что и произошло. Если это так, то совмещение виброиспытаний с испытанием выбега, как и установил впоследствии суд (см. ниже), было одной из важнейших причин аварии.

Об этом же пишет и хорошо осведомленный о событиях аварии О. Новосельский:

Ту же гипотезу рассматривает и В. Дмитриев (ВНИИАЭС):

Для проведения первых испытаний на холостом ходу ТГ-8 потребовалось снижать мощность реактора.

Снижение мощности до 200 МВт, в свою очередь, подтолкнуло новый процесс ксенонового отравления. В процессе этого снижения оператор не удержал мощность, реактор оказался заглушен.

Дятлов на суде:

Из показаний Лютова (ЗГИС по науке) на суде: «Эксперт… Был ли проведен расчет хода реактивности для снижения мощности реактора с 1600 до 200 МВт? Лютов: Похоже, график был не очень продуманный. Эксперт: Чем плохо 200 МВт по сравнению с 700 МВт? Лютов: На этом уровне мощности сильнее проявляется паровой эффект».

О дополнительном отравлении реактора, хотя и не напрямую, говорит и А. Крят (начальник ядерно-физической лаборатории ЧАЭС):

Начальник смены 4-го блока ЧАЭС В. И. Борец, который был свидетелем того, что на малых мощностях реактор РБМК на ЛАЭС вел себя непредсказуемо и неустойчиво. И руководство ЧАЭС знало это.

Следовательно, мотивация «ухода» на 200 МВт не соответствует официальным документам и требует основательного доследования.

Первая турбина ТГ-7 была остановлена ранее. В работе была вторая ТГ-8.

Доклады ГПАН и последующие, и вторящие им участники форумов также говорят о том, что, мол, нигде не было сказано, что нельзя работать на этой мощности.

ГПАН 1991:

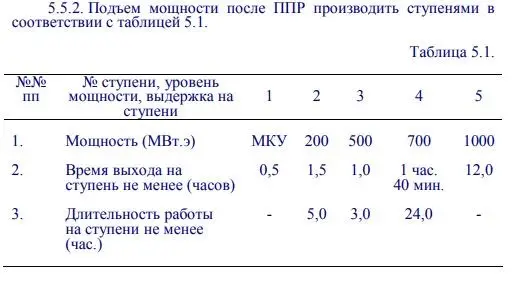

Формально да, но нигде также не было определено, что она рабочая. Как совершенно ясно следует из Регламента, мощность 200 МВт является лишь одной из начальной ступеней поднятия мощности до вывода реактора на рабочий уровень со временем не менее 1,5 часа. Рабочие режимы на 200 МВт и снижение до 200 МВт определены не были. Хотя формально об этом в Регламенте ссылки нет, фактически было понятно, что 200 МВт — промежуточный (см. таблицу 5.1).

Форум IXBT:

ГПАН признает нарушения:

INSAG-7:

Прошлые испытания 1985 г. проводились с остановкой реактора с мощности 50% от номинала, испытания 1986 г. – без заглушения реактора на мощности 200 МВт, т.е. 6% от номинальной, которая в практике не использовалась (!) для эксплуатации реактора.

Почему была нужна мощность свыше 700 МВт? Как считает замминистра энергетики Г. А. Шашарин:

Согласно показаниям Фомина на суде:

«Прокурор: — Кто, по-вашему, главный виновник аварии?

Фомин: — Дятлов, Акимов, которые допустили отклонения от программы.»

«А. Крят: Мы выпустили пособие по подготовке старших инженеров управления реактором (СИУР)… Там, в этом пособии, были широко освещены вопросы реактивности.

Подсудимый А. Коваленко: — Почему же отдел ядерной безопасности не включил в регламент, инструкции и т. д. положения об опасности работы реактора при малом запасе реактивности?

А. Крят: — Это, видимо, просчет всей науки. Сегодня уже написано, что если в активной зоне менее 30 стержней, то реактор переходит в ядерноопасное состояние. Но аппарат обладает такими отрицательными качествами, что рано или поздно это бы произошло»

Дятлов на суде:

И еще:

Дятлов: Да. Как руководитель испытаний я имел право несколько изменить условия, оставаясь в регламентных пределах. А 200 МВт — это регламентная мощность.

Эксперт: Но на 700 МВт контролировать реактор, наверное, лучше, чем на двухстах. Как Вы считаете?

Дятлов: 200 МВт — это регламентная мощность. Мы ее контролировали с помощью всех штатных систем.»

А вот такую гипотезу выдвигает один участников форума IXBT:

То есть, если бы Дятлов изначально рассчитывал провести выбег именно на незаглушенном реакторе (с какой мотивацией?), то он сделал максимум, чтобы законно вписать такую возможность в программу испытаний. Да ещё и состряпал программу формально чужими руками (специалиста «Донтехэнерго»). И подсунул своему непосредственному руководителю на утверждение. Фомин определённо тут дал слабину, что утвердил это, но там многое непонятно, что там между ними за диалог был, показания очевидцев разнятся.

Из показаний Фомина:

Из показаний Метленко (бригадный инженер Донтехэнерго):

Метленко: Для собственных нужд достаточно. Нам было нужно 30-50 МВт электрических, а технологи требовали 600-700 МВт для реактора.

Помощник прокурора: На предварительном следствии Вы сказали, что сами попросили мощность 200 МВт и что технологи ответили, что это можно сделать только в последний момент, а до того работать на 700-1000 МВт. Метленко молчит.»

Метленко умалчивает о своей просьбе идти на мощность 200 МВт, что, возможно, и было сделано, как указывают некоторые эксперты, для проведения виброиспытаний.

По заключению суда:

Очевидно, одна из причин дальнейшего «сваливания» реактора – это снижение мощности. Было бы разумным не отходить от программы испытаний и провести их на мощности 700…1000 МВт при заглушении реактора, тогда аварии просто бы не было.

ПЕРВАЯ (РОКОВАЯ) ТРАГИЧЕСКАЯ ОШИБКА – ПРОВЕДЕНИЕ ЭКСПЕРИМЕНТА НА МОЩНОСТИ 200 МВТ.

Продолжение следует...

Автор будет благодарен за любые замечания, а также за обмен информацией по описанию событий аварии на ЧАЭС.

Ссылки:

Технические аспекты аварии на 4-м энергоблоке Чернобыльской АЭС, О. Ю. Новосельский, Ю. М. Черкашов, К.П.Чечеров

Н.В. Карпан, ЧЕРНОБЫЛЬ МЕСТЬ МИРНОГО АТОМА, глава 4

ИСТОРИЯ АТОМНОЙ ЭНЕРГЕТИКИ СОВЕТСКОГО СОЮЗА И РОССИИ ВЫПУСК 4

ЧЕРНОБЫЛЬСКАЯ АВАРИЯ: ДОПОЛНЕНИЕ К INSAG-1: INSAG-7

О.Новосельский, Легенда об аварийной защите, взорвавшей ядерный реактор, 12/12/2016

Чернобыль: СВИДЕТЕЛЬСТВО КОМАРОВА

Информация об аварии на Чернобыльской АЭС и её последствиях,подготовленная для МАГАТЭ, Доклад №1 (INSAG-1)

Как готовился взрыв Чернобыля. (Воспоминания В. И.Борца.)

Технические аспекты аварии на 4-м энергоблоке Чернобыльской АЭС, О. Ю. Новосельский, Ю. М. Черкашов, К.П.Чечеров

О причинах и обстоятельствах аварии на 4 блоке чернобыльской АЭС 26 апреля 1986 г., Доклад Комиссии Госпроматомнадзора СССР,

Чернобыль: СВИДЕТЕЛЬСТВО КОМАРОВА

Н.В. Карпан, ЧЕРНОБЫЛЬ МЕСТЬ МИРНОГО АТОМА

Григорий Медведев. Чернобыльская тетрадь, М Известия 1989 г.

Рыжиков Л. Х. Так почему же взорвался реактор IV блока Чернобыльской АЭС

Шашарин Г. Чернобыльская трагедия // Новый мир, № 9, 1991,С.164.

Гурачевский В. Л. Введение в атомную энергетику

Виктор Дмитриев, Чернобыльская катастрофа. Причины её известны

Как готовился взрыв Чернобыля

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ РЕГЛАМЕНТ по эксплуатации 3 и 4 энергоблоков Чернобыльской АЭС с реакторами РБМК-1000 1Э-С-11

Информация