1941 год. Ленинградский военный округ в планах Генерального штаба

Выражаю искрению признательность соавтору за помощь в подготовке статьи из трех частей

В статье используются следующие сокращения: ГАБТУ – Главное автобронетанковое управление, ГШ – Генеральный штаб, ЗапОВО – Западный особый военный округ, КА – Красная Армия, КОВО – Киевский военный округ, ЛВО – Ленинградский военный округ, РМ – разведывательные материалы, МД – моторизованная дивизия, МК – механизированный корпус, НКО – наркомат обороны, ОСБр – отдельная стрелковая бригада, ПД – пехотная дивизия, ПрибОВО – Прибалтийский особый военный округ, СК (СД) – стрелковый корпус (дивизия), ТД (ТБр, ТП) – танковая дивизия (бригада, полк).

Введение

К годовщине начала Великой Отечественной войны проясним одну из страниц в истории ЛВО. Военный историк А. В. Исаев в статье «Танки у ворот Заполярья» писал:

Таким образом, в настоящее время еще не раскрыты тайны нахождения 1-й Краснознаменной ТД в Заполярье. Первая из них связана с появлением дивизии в планах прикрытия на Кандалакшском направлении, а вторая — с началом ее передислокации.

Причину переброски дивизии в Заполярье не знали и большинство участников войны. Например, после войны генерал-майор Г.А. Вещезерский (перед войной – старший помощник инспектора пехоты ЛВО, с 9.07.1941 г. – командир 52-й СД 14-й армии) писал:

Но разве могли танки действовать успешно в бездорожной каменистой тундре и в сплошных лесах?

Танки армейского резерва так и простояли в бездействии в Кандалакше, пока их не перебросили под Ленинград…

Ленинградский военный округ

В рассматриваемый период ЛВО включал территорию Карело-Финской ССР, Мурманской и Ленинградской областей. В то время ныне существующие Новгородская и Псковская области также входили в состав Ленинградской области.

Во второй половине 1940 года — зимой 1941 года в состав войск ЛВО входили 7-я, 14-я, 23-я армии, 1-й МК и гарнизоны укрепленных районов. В марте началось формирование 10-го МК и 237-й СД. При начале боевых действий округу подчинялся Ленинградский пограничный округ, численность которого составляла 10.357 человек.

14-я армия прикрывала государственную границу от побережья Баренцева моря до линии станция Кузема – Регозеро – Юликийминки (исключая их), а 7-я армия – от указанной линии до Сортавалы. Далее до Финского залива должна была держать оборону 23-я армия.

В зону ответственности округа также входили Моозунские острова и полуостров Ханко, на которых дислоцировались 3-я и 8-я ОСБр соответственно. Бригады включали по два стрелковых полка и по одному артиллерийскому полку, а также специальные части. Позже 3-я ОСБр вошла в состав 27-й армии ПрибОВО. Мехкорпуса дислоцировались в Ленинградской области.

С первого дня мобилизации округ принимал от ПрибОВО территорию Эстонской ССР, на которой находился 65-й СК. Для обороны побережья в составе корпуса оставалась одна СД и 3-я ОСБр.

В мае 1941 года в ГШ прорабатывается вариант: оставить в Эстонии 65-й СК в составе 11-й и 16-й СД. Новый вариант мог был связан с Директивой наркома обороны СССР и начальника ГШ КА наркому ВМФ СССР об устранении недочетов в планах развертывания и боевых действий морских флотов на случай нападения противника (июнь 1941).

В директиве для Балтийского флота появилась новая задача:

В это время в ГШ решили усилить оборону военно-морской базы Ханко.

Военный историк Сергей Леонидович Чекунов на форуме сайта Militera писал:

…В ходе двух вечерних совещаний 9 июня были приняты решения по началу основного развертывания…

Указанные события привели к тому, что 13 июня в ГШ принимается решение передать в состав ЛВО в Эстонии только 16-ю СД.

К началу войны на территории Эстонской ССР останется 22-й СК ПрибОВО (две СД), сформированный на основе частей бывшей эстонской армии. Этот корпус, как и остальные прибалтийские национальные корпуса, к началу войны считаются ненадежными.

ЛВО в планах ГШ в 1940 и 1941 годах

18 сентября 1940 года подготовлена записка наркома обороны и начальника ГШ КА об основах развертывания Вооруженных сил Советского Союза на Западе и на Востоке на 1940 и 1941 годы. При составлении записки руководству КА ничего не было известно о планах наших противников:

В записке предполагалось, что Финляндия развернет 15 дивизий, которые могут быть поддержаны 3-4 немецкими дивизиями. Ожидалось, что основная группировка противника будет сосредоточена против войск 23-й армии.

В соответствии с запиской в составе 23-й армии следовало иметь четыре СД и две ТБр, в 7-й армии — три СД, в 14-й армии — четыре СД. Еще одна СД находилась в резерве фронта в районе города Ленинград. Фронту также подчинялась 8-я ОСБр, расположенная на полуострове Ханко. Еще одна СД и 3-я ОСБр войдут в состав войск фронта после принятия территории Эстонской ССР.

Ниже на рисунке представлен фрагмент очередной проработки Схемы развертывания войск «Южный вариант». На схеме стоит дата «24.2.41 г.».

На 24 февраля количество дивизий противника совпадает с данными на 18.09.1940 г. Изменение в группировке войск состоит в замене в 23-й армии двух ТБр на одну ТД.

Ниже в таблице представлено изменение количества дивизий, входящих в состав ЛВО (с учетом войск на территории Эстонской ССР) и ожидаемого ГШ наличия войск противника на территории Финляндии. При расчете числа дивизий принято, что одной дивизии соответствуют 2 бригады или 3 полка или 10 батальонов.

При подготовке данных использовались следующие материалы: схема развертывания (24.02.1941 г.), Докладная записка НКО (11.03.1941 г.), проект Директивы НКО (11.04.1941 г.), Схема развертывания войск Северного, Северо-Западного, Западного и Юго-Западного фронтов, проект Записки НКО (около 15.05.1941 г.), РМ (31.05.1941 г.),

Карта дислокации финских войск (13.06.1941 г.), Справка о развертывании вооруженных сил (13.06.1941 г.).

Из таблицы видно:

– количество дивизий в округе меньше ожидаемого числа соединений противника;

– до апреля 1941 года планируется оставить в округе одну ТД из состава 1-го МК, которая при начале мобилизации должна передислоцироваться в зону ответственности 23-й армии. Остальные соединения и части 1-го МК будут переброшены в состав Северо-Западного фронта;

– в начале апреля в ЛВО остается формирующийся 10-й МК, а 1-й МК в полном составе передислоцируется на запад;

– в период с конца апреля до начала мая и далее до 22 июня решено оставить в округе оба мехкорпуса;

– с июня месяца наши разведки смогли достаточно точно определить количество войск противника на территории Финляндии, выделяемых для нападения на СССР;

– в материалах Разведывательного управления на 20:00 22 июня количество наших дивизий практически сравнялось с числом соединений противника.

Следует отметить, что в наших дивизиях имеется меньше личного состава по сравнению с отмобилизованными соединениями противника.

Г. К. Козлов (начальник отдела боевой подготовки штаба 7-й армии) в своих воспоминаниях писал:

Численный состав дивизий КА [7-й армии до мобилизации — Прим. Автора] не превышал 6.000…7.000 человек…

В Журнале боевых действий 7-й армии отмечено:

В статье «История одного воскресенья» отмечено, что накануне войны 14-я СД была укомплектована начсоставом на 93%, а рядовыми и сержантами на 97%. Укомплектованность 52-й СД составляла соответственно 89% и 98%. Указанные дивизии входили в состав 14-й армии и дислоцировались на мурманском направлении.

Фактическое расположение войск КА и немецко-финских войск перед началом боевых действий представлено на рисунке ниже.

Привязка документа к временному периоду

С мая 1941 года в документах упоминается о передислокации 1-й ТД в район Кандалакши или Алакуртти. В некоторых публикациях эта перевозка связывается с агрессивными намерениями СССР по отношению к Финляндии. Высказывается предположение, что переброска дивизии была связана с вторжением наших войск в Финляндию для выхода к побережью Ботнического залива.

Во многих статьях упоминается о переброске дивизии в неприспособленную местность для ведения боевых действий танковых частей. Первым об этом написал командир 1-й ТД В.И. Баранов в отчете о боевых действиях (страница 12):

В послевоенных воспоминаниях генерал-лейтенант В. И. Баранов писал, что местность исключала маневрирование танков даже в составе взвода. Бои велись взводами и даже машинами из засад для непосредственной поддержки пехоты.

Для того чтобы разобраться в тайне нахождения 1-й ТД в Заполярье, необходимо определить временной интервал разработки Схемы развертывания войск Северного, Северо-Западного, Западного и Юго-Западного фронтов. В коллекции указан только месяц подготовки схемы – май 1941 г. Определить интервал времени, в который была разработана схема, помогут отмеченные на ней пять мехкорпусов (десять ТД и пять МД) из состава ЗапОВО.

С марта 1941 года на территории ЗапОВО формируется еще и 20-й МК, который на схеме отсутствует. С чем это может быть связано? 22.02.1941 г. в ГШ готовится записка об укомплектовании танками формируемых мехкорпусов. Таблица из записки приведена ниже.

Из таблицы видно, что по планам ГШ поступление танков в 20-й МК до 1.01.1942 г. не планируется. Из-за небольшого количества танков этот корпус в планах ГШ и не рассматривался.

В проекте Директивы НКО на разработку плана оперативного развертывания армий ЗапОВО (10.04.1941 г.) говорится:

К середине апреля в ГШ считают, что в составе войск ЗапОВО в случае боевых действий следует иметь пять МК в составе десяти ТД и пяти МД – то же количество, что и на схеме.

14 мая в штаб ЛВО поступает новая директива для разработки планов прикрытия.

14 мая из штаба ЗапОВО в подчиненные армии направляется документ о разработке новых планов прикрытия на основании Директивы НКО № 503859. В соответствии с новым документом в ЗапОВО рассматривается использовать все шесть мехкорпусов. Планы этого периода рассчитываются на перспективу: на возможное ведение боевых действий в 1942 году, в котором 20-й корпус наконец-то получит свои танки.

Об этом говорил начальник ГАБТУ командиру похожего 21-го МК Д.Д. Лелюшенко:

Примерно за месяц до начала войны, будучи в ГАБТУ КА, я спросил начальника: «Когда прибудут к нам танки? Ведь чувствуем, немцы готовятся».

— Не волнуйтесь, — сказал генерал-лейтенант Я. Н. Федоренко. — По плану ваш корпус должен быть укомплектован полностью в 1942 году.

— А если война?

— У Красной Армии хватит сил и без вашего корпуса…

В Справке «О развертывании Вооруженных сил СССР на случай войны на Западе» (13.06.1941 г.) также рассматривается наличие в составе ЗапОВО шести мехкорпусов.

Таким образом, можно сделать вывод, что схема развертывания войск Северного, Северо-Западного, Западного и Юго-Западного фронтов разрабатывалась в период между последовательной разработкой в ГШ двух вариантов планов прикрытия государственной границы войсками ЛВО: 11 апреля и 14 мая 1941 года.

Тайна появления 1-й ТД в Заполярье

В документах, разрабатываемых ГШ, регулярно встречаются похожие фразы. Например, в докладной записке от 11.03.1941 г. говорится:

Из-за отсутствия РМ о планах противника, разрабатываемые ГШ планы прикрытия государственной границы основывались на предположениях о том, как может действовать противник на разных направлениях. При подготовке указанной выше схемы в ГШ предположили, что немецкое командование с целью прорыва к Кировской железной дороге в направлении станции Кандалакша будет использовать немецкую ТД, которую поддержат одна финская и две немецкие ПД. На рисунке немецкие дивизии обозначены сине-желтым овалом, закрашенным внутри синим цветом.

На схеме указано: «Всего 27 дивизий. Из них: пехот[ных] фин[ских]=20. [Пехотных] немецких] [i]=6. Танков[ых] немецких][i]=1.»

По планам ГШ, парировать удар немецкой ТД будет 1-я ТД, которую следует сосредоточить у станции Кандалакша. Поскольку планирование боевых действий происходит на карте, то местность на этом направлении в ГШ на тот момент времени не совсем хорошо представляют.

Исходя из проработки плана в ГШ, в очередной Директиве НКО «О разработке планов прикрытия ЛВО» (14.05.1941 г.) в составе войск 14-й армии появляется новое соединение:

Не стоит думать, что в ГШ воевали только по картам. В ГШ разрабатывают планы, на основе которых ставятся задачи командованию военных округов. Командование округов совместно с руководством армий, корпусов и дивизий должны проработать эти планы более детально, включая рекогносцировку на местности.

В указанной выше директиве было отмечено:

Кемиярви – это населенный пункт, расположенный у реки, за которой, как считают в ГШ, может развернуться ТД и три ПД противника. В ГШ могли рассматривать следующий сценарий начала боевых действий на данном направлении: немецкая ТД и три ПД еще не полностью развернулись для наступления. Части 1-й ТД выходят к реке с целью не допустить переправу через нее превосходящих сил противника. Достаточного количества войск ЛВО для нанесения дальнейшего удара на большую глубину на этом направлении не имелось, и в планах ГШ не планировалось наращивать группировку войск в Заполярье.

При проработке планов в ЛВО по согласованию с ГШ было изменено место дислокации 1-й ТД со станции Кандалакша на станцию Алакуртти.

Причинами изменения места дислокации могли быть следующие:

1) после завершения перевозки дивизии к Кандалакше Наркомат путей сообщения и дальше будет осуществлять воинские перевозки по мобилизационным планам. Поэтому повторное выделение эшелонов для перевозки дивизии до станции Алакуртти к заранее неизвестному сроку могло оказаться затруднительным и требовало временных затрат;

2) выдвижение дивизии в направлении Алакуртти своим ходом будет расходовать ограниченный моторесурс танков и приведет единственную дорогу в труднопроходимое состояние.

На схеме развертывания частей ЛВО по плану прикрытия от 8.06.1941 г. указан новый район дислокации дивизии у станции Алакуртти.

15 июня в полевую поездку собирается начсостав штаба ЛВО, и вместе с ними на рекогносцировку местности готовится выехать начсостав 1-й ТД. Однако провести рекогносцировку за оставшееся время они не успели…

Подготовка Финляндии к участию в войне с Советским Союзом

В Директиве № 21 (План «Барбаросса», 18.12.1940 г.) немецким командованием было запланировано использование финских войск против Советского Союза:

В дневнике начальника ГШ сухопутных войск вермахта Гальдера имеется запись об обсуждении совместных боевых действий против СССР с начальником ГШ финской армии:

В Директиве ОКХ от 31.01.1941 г. говорилось:

Главное командование вермахта. Штаб-квартира фюрера, 1 мая 1941 г.:

1) Финляндия. Уже в ближайшие дни Финляндия будет под политическим давлением вынуждена к тому, чтобы послать в Берлин уполномоченных для этого офицеров…

Несмотря на предварительные договоренности зимой 1941 года, Финляндия затягивала обсуждение вопросов ведения совместных боевых действий с Германией против СССР.

Из дневника Гальдера:

V финский корпус в составе двух дивизий предназначается для операции против Кандалакши. Аланские острова должны быть заняты одним пехотным полком… Для захвата Ханко предусмотрена одна дивизия. На Ленинградском направлении развертываются четыре дивизии…

8.6.1941 г. …Части, предназначенные для захвата Аланских островов и полуострова Ханко, будут отмобилизованы 12-20 июня. 5-й корпус (северная группа) – 15-25 июня. Главные силы 5-го корпуса – 16-28 июня…

20.6.1941 г. …В Финляндии официально объявлена мобилизация...

24.6.1941 г. Швеция не будет возражать против переброски 163-й ПД через шведскую территорию…

Из представленных материалов видно, что независимо от действий, которые могло предпринять правительство Советского Союза, руководители Финляндии однозначно решили участвовать в войне с нашей страной на стороне гитлеровской Германии.

Данные немецкой разведки о войсках КА у границы Финляндии

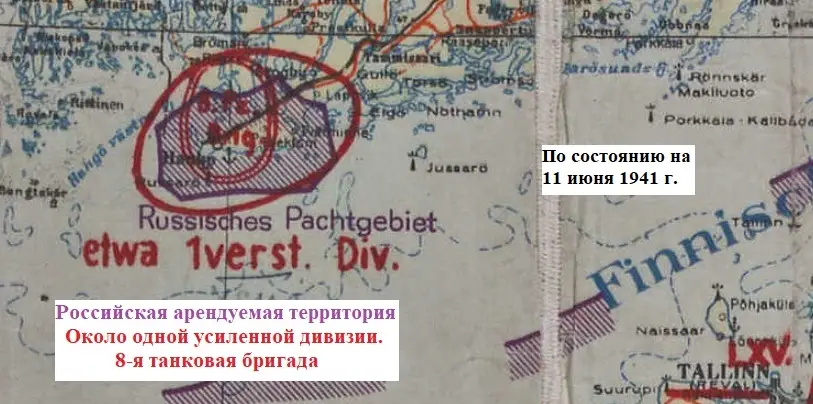

По данным немецкой разведки на 11.06.1941 г. вместо единого ЛВО в России якобы существуют два военных округа: Ленинградский и Архангельский. В Архангельском военном округе дислоцировалась шесть СД (14-я, 52-я, 54-я, 88-я, 104-я и 122-я) и одна кавалерийская (1-я или 36-я).

Немецкая разведка правильно определила шесть номеров указанных СД. Имелась только путаница с территорией округов, с местами дислокации 52-й и 104-й СД. Также ошибочно 88-я СД Архангельского военного округа и 54-я СД 7-й армии были приписаны к 14-й армии.

По данным немецкой разведки, на территории ЛВО находилось: одиннадцать СД, две кавдивизии, две ТД, одна МД и четыре ТБр. Указанные части входят в состав 7-й армии, 1-го, 50-го и 53-го армейских корпусов.

На рисунке не показаны дивизии, находящиеся в районе Псков – Остров – Порхов (1-я и 3-я ТД, 163-я МД, 25-я и 30-я кавдивизии), а также не показана группировка войск на полуострове Ханко.

Немецкая разведка правильно установила пять номеров СД из имеющихся восьми и состав всего 1-го МК, считая его 1-м танковым корпусом. Три ТБр и две кавдивизии у Ленинграда – тоже неплохое попадание в свете формируемого 10-го МК. Однако кавалерийских дивизий в ЛВО не было. Следует отметить, что 25-я кавдивизия в 1940 году была расформирована, а личный состав использовался для формирования 1-го МК. Немцы не знали и о наличии нового объединения – 23-й армии.

Если в немецкой разведке имели РМ о штатах ТБр РККА, то количество танков в бригаде ими оценивалось в 202…255…295 танков в зависимости от имеющейся у них информации по штатам бригады.

Историк В.М. Барышников писал:

Это стало возможным потому, что код, использовавшийся при передаче шифровок по радио, не менялся в течение 15 лет…

В определении группировки наших войск на полуострове Ханко немецкая разведка допустила ошибку. Фактически в состав 8-й ОСБр, расположенной на полуострове Ханко, входил 287-й отдельный танковый батальон, в котором имелось около 33 танков Т-26 и 11 танкеток. С апреля 1941 года немецкая разведка доводит до ГШ сухопутных войск вермахта РМ о том, что на полуострове Ханко сосредоточена усиленная дивизия и 8-я ТБр.

В дневнике Гальдера 22.05.1941 г. записано: «…Полуостров Ханко финны захватывают сами…».

Однако 5 июня в Главном штабе Вооруженных сил подготовлен документ, в котором говорится:

После начала операций планируется привлечь к наступлению на Ханко еще одну пехотную дивизию, доставив ее железнодорожным транспортом через Швецию…

Речь идет о 163-й ПД, которую уже через шесть дней решат перебросить на другое направление.

Командующий войсками ЛВО М.М. Попов в первой декаде июня 1941 года побывал на полуострове Ханко. В воспоминаниях о том периоде он написал:

Неизвестно, какую информацию передавали немцы финнам, но те не стали захватывать Ханко, а решили блокировать его. Для блокировки полуострова была выделена 17-я финская дивизия и несколько других частей и рот, которые возвели четыре линии обороны. Ошибка в оценке количества наших войск на полуострове Ханко продолжалась до 21 октября 1941 года.

Причина начала перевозки 1-й ТД а Заполярье

На 22 июня в составе 1-й ТД имеется триста тридцать четыре танка: 31 Т-28 (с радиостанцией Р-71ТК), 89 БТ-7 (Р-71ТК), 87 БТ-7, 2 БТ-5 (Р-71ТК), 62 БТ-5, 15 Т-26 (Р-71ТК), 1 Т-26, 50 Т-26 (огнеметные), 85 бронеавтомобилей и 40 танкеток Т-27. Еще 40 танков (включая 4 КВ-1 и 2 КВ-2) находятся на заводах. Танки КВ будут отправлены в Заполярье 29 июня. По оперативной сводке ГШ, к 20:00 22 июня на станцию Алакуртти прибыло два эшелона 1-й ТД.

Переброска немецких войск в июне 1941 года не прошла незамеченной для советской разведки.

16 июня поступает сообщение от Освальда:

На сообщении имеется резолюция:

На резолюции НКО — это нарком обороны, а НГШ — начальник ГШ.

В Москве ситуация должна была показаться серьезной. По данным разведки на 12 июня, в районе Рованиеми уже находилось до 20.000 человек (ПД СС), 12.000–15.000 из которых прибыли со стороны Киркенеса. Теперь еще не менее двух моторизованных дивизий перевозятся туда же. А по дороге расстояние между Рованиеми и Алакуртти составляет всего 242 км.

РМ поступили к Сталину и к руководству КА 16 или 17 июня. В ГШ могли только порадоваться тому, что их предположение о наличии ТД в районе Рованиеми оказалось верным. Только вместо ТД в указанный район было отправлено две МД, и там уже находится ПД СС. По данным нашей разведки, в немецкой МД имелось 60…72 легких танков, 24 штурмовых орудия и 68 бронемашин.

Поэтому в ГШ оценивали, что на кандалакшском направлении будет от 120 до 144 танков, 48 штурмовых орудий и 136 бронемашин. К сожалению, наши разведки не смогли узнать, что осенью 1940 года из немецкой ТД был изъят один танковый полк, а из МД – изъяты моторизованный полк и один артдивизион. Немецкая МД стала представлять собой ослабленную ПД на автомобилях.

Кроме того, наша разведка не знала, куда будет переброшен единственный финский танковый полк при начале боевых действий. В соответствии с РМ на 13 июня танковый полк дислоцируется в городе Хямеенлинна. По данным разведки на 11.03.1941 г. в финских войсках имеется 60 танков. Фактически у финнов имелось около 120 танков, из которых около 52 были пулеметными, 4 – устаревшими (танки времен 1-й Мировой войны) и 6 – огнеметными.

16 июня решение по сообщению от Освальда военные Сталину не докладывают, так как в этот день в его кабинете побывали всего два посетителя: Вознесенский и Хрущев.

17 июня с 22:00 по 22:30 в кабинете Сталина присутствуют 1-й заместитель председателя Совета Народных Комиссаров Молотов, нарком путей сообщения Каганович и 1-й заместитель начальника ГШ по оперативным вопросам Ватутин. В это время и принимается решение о переброске 1-й ТД в Заполярье.

Начальнику штаба ЛВО Д.Н. Никишеву, который в это время исполнял обязанности командующего округом, поступает приказ о передислокации 1-й ТД в район Алакуртти и исключения ее из состава 1-го МК. До наступления полуночи генерал Никишев передает этот приказ в штаб 1-го мехкорпуса.

Следует отметить, что перевозка частей 1-й ТД проводилась при работе железных дорог в условиях мирного времени. В таких же условиях перевозились войска из Забайкалья, Урала, Поволжья и Северного Кавказа. К сожалению, в то время руководство КА не было уверено в скором начале войны. Об этом свидетельствуют очевидцы событий 21-22 июня.

Такая позиция руководства КА была связана со своим видением начала боевых действий на западной границе, а также с данными разведок, которые не обнаружили сосредоточение ударных немецких группировок у границы. До начала войны разведки не смогли обнаружить места сосредоточения ни одного моторизованного корпуса и ни одной танковой группы. Практически неизвестными оказались и фактические места сосредоточения ТД накануне войны.

На 20 июня в ГШ имеются данные о местах дислокации танковых дивизий: семи в Румынии (из них 4 в районе Бухареста), шести против КОВО (две в районе Кракова, две в районе Жешув – Ярослав, одна – Замостье – Билгорай, одна – Люблин – Холм), двух против ЗапОВО (обе в районе Варшавы), одна против ПрибОВО (Тильзит). Что-то похожее на правду можно отнести только к трем дивизиям против КОВО и одной – против ПрибОВО. Остальные названные дивизии – это танковые полки, батальоны и одна бригада, разбросанные по всей западной границе.

Как можно осуществлять блицкриг без наличия танковых армий?

Первые данные о наличии танковых армий (танковых групп) против войск Западного фронта были получены только 24…25 июня 1941 года. Более подробно события, происходящие 21…22 июня 1941 года, были рассмотрены в статьях «21 июня. Сталин…», «Ждали ли в Наркомате...», «22 июня 1941 года…».

Следует отметить, что 31.05.1941 г. Разведуправление подготовило сообщение «О распределении вооруженных сил Германии по театрам и фронтам военных действий по состоянию на 1 июня 1941 г.». В соответствии с данным документом у границы СССР сосредоточено четырнадцать ТД.

Указанное сообщение вошло в разведывательную сводку по Западу № 5 от 15.06.1941 г. К сводке № 5 приложен документ «Дислокация германских частей и соединений по группировкам в пограничной полосе с СССР на 1 июня 1941 г. (по агентурным данным РО [разведывательный отдел – Прим. Автора] штаба ПрибОВО, РО штаба ЗапОВО, РО штаба КОВО)».

В статье представлена таблица из указанного документа. В документе приведены места дислокации штабов дивизий, полков и батальонов, значительная часть которых имеет даже нумерацию.

В соответствии с представленными данными определены места дислокации шести ТД: одна против ЗапОВО (Варшава) и пять против КОВО (Ланьцут, Лежайск, Тарнув, Нижний Сонч и между Люблином и Холмом). Остальные восемь ТД собраны из танковых полков и батальонов, якобы находящихся по всей границе. К сожалению, в большей части это была немецкая дезинформация…

Представленный руководству КА 15…16 июня указанный документ мог создать ложную оценку всезнания разведкой обстановки на западной границе у наркома обороны и начальника ГШ, а также отсутствие у границы сосредоточенных подвижных группировок. Вероятно, именно это и повлияло на их последующие поступки…

Какие немецкие части могла обнаружить наша разведка в это время

С 8 по 14 июня из Штеттина в финские порты Оулу и Кеми прибывает усиленная 169-я немецкая ПД и ряд частей для боевой группы СС «Норд». С 8 по 12 июня из Осло в финские порты прибывает штаб 36-го армейского корпуса (z.b.V.XXXVI) с корпусными частями. С 15 июня началась выгрузка 211-го танкового батальона.

С 7 июня в финском порту Киркенес начинается высадка и последующая переброска частей боевой группы «Норд» в сторону Рованиеми. Вечером 8-го июня первые колонны этой группы встали на отдых в 25 км севернее Рованиеми (пройдя Викаярви). 9-го июня эти колонны прошли Рованиеми и повернули на юг. В тот же день встали на отдых у Викаярви последние части боевой группы. С 15 июля в порт Оулу стали прибывать из Германии новые части для боевой группы «Норд».

Также были переброшены из порта Киркенес к Рованиеми две роты (2-я и 3-я) 40-го танкового батальона особого назначения, а 1-я рота была придана горнопехотному корпусу «Норвегия», который находился на территории Норвегии.

Наши разведчики смогли получить информацию о выдвижении ПД СС, но не смогли узнать, что она ушла в сторону Рануа. Некоторые части ушли на 50 км южнее Рануа. В соответствии с РМ на 13 июня ПД СС дислоцируется в районе Рованиеми – Кемиярви. Вероятно, к 15 июня части боевой группы «Норд» разведчики повторно посчитали частями одной из двух разгрузившихся моторизованных дивизий. Следует отметить, что все части боевой группы «Норд» были моторизованными.

В соответствии с планами немецкого командования от 5.06.1941 г., согласованными с фюрером, 8 июня командующим войсками в Норвегии требовалось сделать предупреждение России о том, что район Петсамо в случае наступательных действий русских против Финляндии будет тотчас оккупирован немецкими войсками.

После ухода частей боевой группы «Норд» из порта Киркенес там будет находиться только один финский батальон. Выдвижение из Норвегии в Финляндию горного корпуса «Норвегия» (2-я и 3-я горнопехотные дивизии) с одной ротой 40-го танкового батальона начнется в ночь на 22 июня.

Следует отметить, что передислокация 1-й ТД под Алакуртти оказалась не самым плохим событием, так как у противника на этом направлении, кроме пехотных соединений, были танки 211-го танкового батальона и две танковые роты из 40-го танкового батальона.

Проблема с переброской 1-й ТД в Заполярье выявилась только после того, когда основные силы западных приграничных округов были разбиты. После этого всё, что было возможно из войск, стали перебрасывать на западное направление.

Военный историк А. В. Исаев определил тип и количество танков в немецких танковых батальонах.

1-я ТД в Заполярье

К 28 июня 1-я ТД в большей своей части сосредоточилась у станции Алакуртти. С начала боевых действий части дивизии используются в ударной группе 42-го СК в количестве от танкового батальона до танкового полка. 1-й мотострелковый полк дивизии прикрывает левый фланг корпуса. Ниже приведен доклад о техническом состоянии танков дивизии на 26 июня.

Видно, что дивизия перевозила всё, что можно, так как не знали, куда они едут. Поэтому из прибывших 303 танков 77 (25%) оказались неисправными. Техническое состояние танков дивизии показывает общую проблему отсутствия запасных частей для танкового парка мехкорпусов КА.

До 7 июля дивизия потеряла 67 танков, из них 33 было восстановлено. Из отправленных под Кандалакшу неисправных танков удалось восстановить 12. Потери личного состава дивизии составили 47 человек, и еще 20 военнослужащих пропали без вести. 167 человек было ранено или заболело.

Учитывая неблагоприятную обстановку на Северо-Западном фронте и отсутствие у противника крупных танковых частей в Карелии и в Заполярье, 17 июля по приказу ГШ начинается передислокация танковой дивизии под Ленинград. В составе 14-й армии были оставлены танковый батальон, 1-й мотострелковый полк и у Кандалакши 65 неисправных танков.

Из-за сложившейся тяжелой обстановки в 7-й армии 18 июля на станции Петрозаводск остановлен эшелон 3-го батальона 2-го ТП 1-й ТД. 19 июля командующим Северного фронта было отдано распоряжение о передаче всего 2-го ТП в состав 7-й армии. Для этого 1-й и 2-й танковые батальоны начали перебрасывать из Красногвардейска в Петрозаводск.

Продолжение следует

Информация