Появился слишком поздно — история разведчика MB 174

Это рассказ о семействе французских самолетов MB 174/175, созданных перед самой Второй мировой войной. Почему именно о них? Они занимают несколько необычное положение в истории авиации. С одной стороны, не относятся к числу тех, о которых и так все знают, вроде истребителя Dewoitine D.520 или бомбардировщика LeO 451, с другой, и совсем уж малоизвестным его не назовешь, скорее — широко известным в узких кругах. Тем более, что самолет-разведчик MB 174 фактически является одним из основных героев повести (или романа — неважно) «Военный летчик» Антуана де Сент-Экзюпери. Да и карьера самолета довольно необычна; к тому же, он просто красив.

Сперва, как полагается, предыстория. До 1933 года бомбардировочная и разведывательная авиация Франции развивались сами по себе — для первой французские фирмы строили неуклюжие двухмоторные подкосные высокопланы, смахивающие на средневековые замки, для второй использовались одномоторные двухместные машины вроде Breguet 270 и ANF Mureaux 110-117. Но в августе 1933-го министерство авиации, которым тогда руководил социалист Пьер Кот, запустило программу BCR (bombardement, combat, renseignement), что можно перевести как «бомбардировка, (воздушный) бой» — т. е. истребитель сопровождения, разведка (воздушный крейсер), нечто вроде советского воздушного крейсера Р-6. При всей очевидной ущербности программы она, по крайней мере, предусматривала закрытую кабину для трехместного (как минимум) экипажа, два двигателя и пулеметное вооружение, обеспечивающее круговой обстрел — всё то, чего предыдущее поколение разведчиков не имело.

По этой программе были построены и даже приняты на вооружение две машины — Potez 540/542 и Marcel Bloch MB 131, не оставившие глубокого следа в истории авиации. Первую приняли на вооружение, по словам самого Анри Поте, во-первых, потому, что он умел быстро проектировать самолеты, во-вторых — потому, что дружил с тогдашним министром авиации генералом Дененом. Причины принятия на вооружение второго самолета вообще непонятны (хотя был гораздо лучший проект бомбардировщика Breguet Bre 462 — но Пьер Кот, скажем так, не симпатизировал Луи Бреге).

Первую начали снимать с вооружения еще до начала Второй мировой войны, вторую перевели в разведывательную авиацию просто потому, что в качестве бомбардировщика она не удовлетворяла даже минимальным требованиям. В 1936 техническая служба ВВС (STAe) выпустила новую программу многоместного боевого самолета (Multiplace de Combat) — видоизмененную программу BCR, из которой тихо выпала вторая буква. Вот под эту программу и разрабатывался прототип MB 170 как промежуточная машина между легкими двухмоторными самолетами Potez 630 и Breguet 690 с одной стороны и средними бомбардировщиками Amiot 350 и LeO 450 с другой.

Его разработка началась в конце 1936 года, когда фирма Марселя Блоха (или Блока) Société des Avions Marcel Bloch была поглощена государственным объединением SNCASO (Национальное общество аэронавтики Юго-Запада); чтобы сохранить возможность проектировать, Марсель Блох открыл новую фирму Société anonyme des avions Marcel Bloch (SAAMB), которая фактически была просто конструкторским бюро, но в следующем году государство национализировало и ее. Бывшему владельцу выплатили отступные и назначили управляющим своими же предприятиями. При таких организационных и бюрократических передрягах можно считать успехом, что первый прототип МВ.170АВ2-A3 (двухместный штурмовик — трехместный самолет взаимодействия с армией или разведчик, буква А означала и то и другое) впервые поднялся в воздух менее чем через полтора года после начала работ — 15 февраля 1938 года. Правда, один из французских авиаблогеров утверждает, что социальная деятельность Народного Фронта (союза левых партий, включая коммунистов) также задержала на несколько месяцев создание прототипов, но это уже недоказуемо.

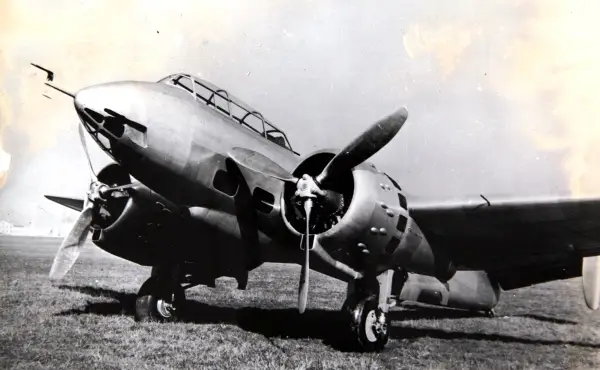

Первый прототип MB 170-01

До середины 30-х годов фирма Société des Avions Marcel Bloch успела произвести несколько конструкций для ВВС, прочных, как чугунный утюг, и столь же эстетичных. Над будущим многоцелевым самолетом работала бригада под руководством инженера Анри Деплана, для которого это был первый серьезный проект и который представлял облик современного самолета совсем иначе.

Для начала я собираюсь просто процитировать отрывок из соответствующей статьи из Airwar.ru о MB 170, а затем внести некоторые поправки и дополнения:

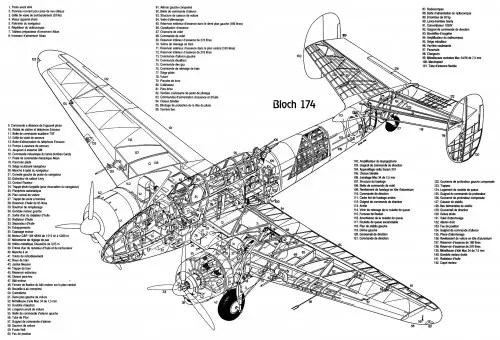

А теперь комментарии — ни в каком источнике не говорится, что это за бомбоотсек с небольшими размерами и был ли он вообще на первом прототипе (источники, как им свойственно, расходятся в показаниях). Нервюры были не наклонными, а диагональными, что хорошо видно на компоновочной схеме из того же Airwar.ru. Схема, правда, относится к серийному MB 174, но конструкция крыла не менялась. На той же схеме видно, что топливо размещалось как в центроплане, так и в консолях, общим объемом 1640 литров. Можно добавить, что двухкилевое оперение было обязательным атрибутом французских двухмоторных самолетов конца 30-х годов — STAe (Le Service technique de l'aéronautique ou Section technique de l'aéronautique, Техническая служба аэронавтики или Техническая секция аэронавтики — французский государственный орган, отвечающий за координацию исследований, касающихся аэронавтики) буквально заставляло конструкторов их проектировать.

Разрез самолета MB 174A-3. Источник: airwar.ru

Двигатели были установлены в стандартных для середины 30-х годов капотах NASA. Трудно сказать, это Анри Деплан верно оценил перспективы или ему просто повезло, но выбор двигателей 14N оказался правильным. Конструкторы, выбравшие аналогичные по мощности моторы 14Aa фирмы Hispano-Suiza, получили очень много проблем и все равно были вынуждены перейти на продукцию Gnome et Rhône.

Первый прототип испытывался в течение месяца, но 17 марта из-за дефекта системы управления потерпел аварию, а летчик-испытатель получил серьезные ранения. Спустя три месяца, т. е. в конце июля, в воздух поднялся второй прототип MB 170 B3 N02 — т. е. трехместный скоростной бомбардировщик. Пушка и подфюзеляжная гондола были убраны, длину фонаря кабины, площадь остекления носовой части фюзеляжа и размеры килевых шайб увеличили. Двигатели остались теми же; других деталей найти не удалось. На испытаниях прототип развил скорость около 500 км/час, устойчивость и управляемость не вызывали никаких нареканий.

Второй прототип MB 170-02

Но в это время, т. е. летом 1938 года, концепция поменялась. STAe решила, что скрипач, простите, легкий бомбардировщик, не нужен. Производство аналогичных бомбардировщиков Potez 633 B2 было свернуто, тем более не было смысла разворачивать новую программу. Поэтому фирма Bloch предложила сразу 4 новых варианта: MB 171/172/173 были проектами тяжелых истребителей, MB 174 — разведчиком, по концепции примерно аналогичным Potez 63-11, который в то время еще даже не поднялся в воздух. Ранее был принят на вооружение разведчик Potez 637 с размещением наблюдателя в подфюзеляжной гондоле, но внезапно выяснилось, что из этой гондолы почти ничего не видно.

Варианты тяжелого истребителя не заинтересовали STAe, и с позиции сегодняшнего послезнания можно сказать, что совершенно напрасно. Если бомбардировщики Potez 633 и разведчики Potez 637 и Potez 63-11 (их скорость составляла 430–440 км/час и дальность 1200–1500 км) пусть ценой огромных потерь, но все же выполняли свои функции, то истребители Potez 630/631 были просто потерей времени, денег, материальных и людских ресурсов. Без малого 300 машин сбили всего 17 (семнадцать) самолетов противника, включая вероятные победы. Иногда 631-ые просто не могли догнать немецкие бомбардировщики, которые в начале французской компании частенько летали без прикрытия. Между тем истребитель на базе MB 170 мог иметь гораздо более высокие скорость, скороподъемность (об этом будет ниже) и дальность полета, при этом объем переделок был сравнительно невелик, и машину можно было бы быстро запустить в производство.

Как бы то ни было, STAe в первую очередь потребовала создать разведчик, способный вести разведку в глубине территории противника. Это было довольно неожиданно, поскольку для таких миссий обычно использовались переделанные бомбардировщики. Известен лишь один специализированный самолет, изначально предназначенный для дальней разведки — это японский Mitsubishi Ki-46. Собственно, и французские ВВС планировали использовать для разведки часть новых скоростных бомбардировщиков Amiot-351/354 и закупленных в США Glenn Martin M.167-F. Но разработка и Amiot, и его конкурента, знаменитого LeO 451, буксовала. Поэтому все M.167-F отправились в бомбардировочные группы, а в разведывательных пока что были только Potez 637 и полторы сотни MB 131 со скоростью менее 400 км/час.

Как было сказано выше, STAe хотела иметь компоновку, аналогичную Potez 63-11, т. е. полностью остекленную штурманскую кабину в носу и, соответственно, поднятую над ней пилотскую. Это потребовало полной переделки фюзеляжа и увеличило мидель машины, что при прочих равных условиях вело к уменьшению скорости примерно на 30 км/час — как это и было на 63-11. Машина также должна была сохранить возможность бомбометания, в частности, маркерных бомб для обозначения целей; боевая нагрузка предполагалась стандартной для французских ударных машин этого класса, т. е. 8 бомб калибром 50 кг. Также был возможен вариант 32 бомбы по 10 кг. В авиационном сборнике ЦАГИ N10 «Самолеты Франции, часть 1» упоминается и такой вариант: «или две бомбы по 30 кг и 16 осветительных бомб по 10 кг на наружной подвеске под крыльями». На самом деле бомбы калибром 10 кг были как осколочно-фугасные, так и зажигательные и осветительные, а бомбы калибром 30 кг — только осветительные. Впрочем, нет ни единого упоминания, что этот вариант применялся на практике.

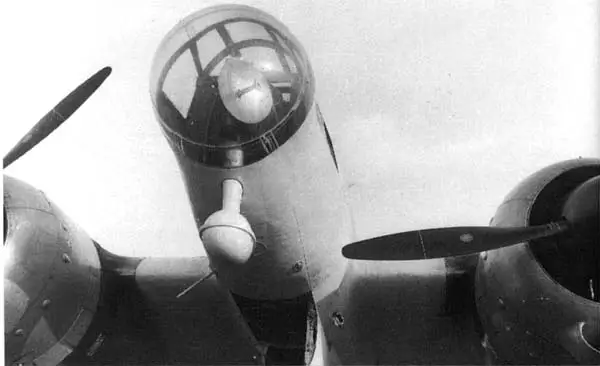

Прототип разведчика MB 174 A3 N01 впервые поднялся в воздух 5 января 1939 года. Помимо уже указанных изменений в фюзеляже, он отличался от предыдущих прототипов двигателями 14N 20/21 номинальной мощности 1030 л.с. на высоте 4000 метров с новыми капотами разработки самой фирмы Bloch. Тогда многие фирмы проектировали свои варианты капотов, стараясь совместить достаточное охлаждение моторов с минимальным лобовым сопротивлением. Например, на бомбардировщиках LeO 451 установили достаточно сложные и тяжелые капоты с выдвижным кольцом, обеспечивающим прирост максимальной скорости более 20 км/час. Конструкторы других фирм пытались добиться аналогичного результата более простыми средствами. Получалось не у всех и не сразу, тем более, что конструкторы разных фирм даже не пытались объединить усилия.

Анри Деплан оказался в более выгодном положении, поскольку фирма Bloch одновременно разрабатывала линейку истребителей MB 151/152/155 с теми же двигателями 14N. Историю разработки этих истребителей можно было бы описывать в разделе «Очевидное — невероятное» или «Было бы смешно, если бы не было печально», но в данном случае важно, что конструкторы перепробовали не менее полудюжины различных капотов с входными диаметрами от 65 см до метра и еще больше винтов. Анри Деплану оставалось только воспользоваться результатами работы своих коллег. Но он пошел дальше и на серийных машинах установил реактивные патрубки фирмы Bronzavia, которые давали прирост скорости до 20 км/час. В сочетании с более мощными двигателями 14N 48/49 (920 л.с. у земли, 1180 л.с. при взлете и 1070 л.с. на высоте 3700 м) всё это позволило достичь скорости 530 км/час на высоте 5 км — во Франции в это время быстрее летал только D.520, и то ненамного.

Но это уже на серийных, а прототип разведчика успешно прошел государственные испытания, демонстрируя высокие летные данные, о чем будет ниже, отличную устойчивость и управляемость. Дальше в очередной раз цитирую Airwar.ru:

1 февраля 1939 г. министерство авиации разместило у SNCASO заказ на 50 МВ.174АЗ. Чуть раньше подписали контракт на установочную серию из шести самолетов (относительно предсерийных самолетов NN 1-6 нет информации — они были переданы ВВС или нет). К производству MB.174 подключили несколько заводов-субподрядчиков. Консоли крыла изготовлялись на предприятии SNCAO в Нанте, центроплан — на заводе SNCAO в Бордо, задние части фюзеляжа делала «Энтерпризе индустриель Шарентези» в Отре, хвостовое оперение — SNCASO в Рошфор-сюр-Мер. Окончательную сборку осуществлял завод SNCASO в Бордо. Установочная серия, так же как и опытные образцы, собиралась в Виллакублэ (пригород Парижа, где размещался один из заводов фирмы Marcel Bloch), где самолеты и испытывались.

Первый серийный самолет, МВ.174АЗ №7, был собран в Бордо. Его облетали 5 ноября 1939 г. К началу февраля 40-го французские ВВС приняли 20 машин, но ни одна из них не попала в строевую часть. Наоборот, в феврале все эти самолеты вернули в Бордо для переделки вооружения. В декабре предыдущего года испытывался MB.174 с тремя пулеметами MAC 1934 М39 с ленточным питанием, закрепленными под разными углами на качающейся установке под фюзеляжем. Все они стреляли вниз-назад, отпугивая подбирающиеся с этого ракурса истребители. Успех этих экспериментов в сочетании с рапортами с фронта об результатах боевого применения самолетов Потэ Р.637 (на самом деле такие установки монтировали на Potez 63-11) привели к решению сделать дополнительное вооружение стандартным. Одновременно одиночный 7,5-мм пулемет на подвижной установке в задней кабине заменили спаренным того же калибра.

Разрез самолета MB 174 из игры War Thunder

Можно добавить, что также удвоили запас кислорода на борту, что, как позднее выяснилось, было абсолютно необходимо, как и внедрение бронирования, пусть и рудиментарного. Разумеется, установка спаренного пулемета у стрелка тоже была очень уместна. А вот строенная нижняя пулеметная установка была, мягко говоря, очень спорным решением. И, что важнее всего, эти переделки опять отодвинули вправо поступление машин в части.

Что же касается решения о специализации предприятий на изготовлении отдельных частей самолета, то оно было принято в конце 1938 года. Разумное само по себе, оно было принято в крайне неподходящее время и первоначально вызвало лишь дополнительные организационные трудности, что в сочетании с несвоевременным финансированием привело к задержке программы еще на несколько месяцев. Разумеется, такие проблемы были не только у MB 174.

Итак, разведчик-бомбардировщик MB 174 A3 был двухмоторным трехместным низкопланом с двухкилевым оперением. Его длина составляла 12,25 м, размах крыла 17,90 м, его площадь — 38,0 м². А вот уже с массой самолета есть явные нестыковки: в подавляющем большинстве источников указаны масса пустой машины 5600 кг и нормальная взлетная — 7160 кг. Но тогда простейшая арифметика показывает, что масса полезной нагрузки — всего 1560 кг. Даже без бомб весом 400 кг (а реально — 448, т. к. физический вес бомбы DT-2 калибром 50 кг составляет 56 кг) — это слишком мало. Помимо примерно 1230 кг горючего, в этот вес должны входить вес масла (170 литров), самих летчиков (не менее 270 кг), пулеметов с боезапасом, фотокамер, баллонов с кислородом и т. д. На сайте наследника компании Marcel Bloch указана масса пустой машины 4438 кг, ту же цифру приводит сайт. Он посвящен германским самолетам Второй мировой войны, но в нем есть информация и о трофейных машинах. В частности, о MB 174 сказано следующее: масса пустого самолета — 4438 кг, нормальная взлетная — 6513 кг и максимальная взлетная — 6891 кг.

Величина максимальной скорости в различных источниках указывается от 520 км/час в воспоминаниях Анри Деплана до 540 км/час в книге Антуана де Сент-Экзюпери «Военный летчик». Данная книга, хоть и не документальная, является ценнейшим источником информации, но в данном случае почти наверняка имеет место поэтическая вольность — у Сент-Экзюпери самолет может летать с такой скоростью и у земли, и на высоте 10 км. Поэтому более реальными являются следующие цифры — 400 км/час на уровне земли, 500 км/час на высоте 4 км, 535 км/час на высоте 5,4 км, 520 км/час на высоте 7 км и 495 км/час — на высоте 9 км.

Время набора высоты было еще более впечатляющим: по одним источникам, MB 174 набирал высоту 8 км за 11 минут, что было просто феноменальной цифрой, по другим — 13–13,5 минуты, что тоже совсем неплохо. Во всяком случае, у французских истребителей, включая знаменитый D.520, времени уходило больше. Горизонтальная маневренность также была на достаточно высоком уровне — согласно игре Warthunder, время виража (очевидно, у земли) составляло всего 19 секунд. Конечно, даже если эта цифра верна, то горизонтальная маневренность ею не исчерпывается, и у 7-тонной машины она по определению будет хуже, чем у одномоторного истребителя, весящего вдвое меньше. Скорость пикирования также достаточно высокая — 680 км/час согласно Warthunder по общей прочности планера и 800 км/час согласно книге Сент-Экзюпери из-за раскрутки винтов. Впрочем, такая разница может объясняться тем, что первая цифра — это допустимая величина при многократном пикировании, а вторая — при единичном. Благодаря сочетанию хорошей аэродинамики и достаточно большой массы самолет быстро набирал скорость на пикировании. Дальность полета при скорости 460 км/час составляла 1300–1650 км, насколько можно судить, первая цифра — при полете с 400 кг бомб. При крейсерской скорости 400 км/час дальность увеличивалась до 2650 км.

Наконец, практический потолок. Для MB 174 это не просто справочная цифра, сама по себе не имеющая практического значения. Он составляет, по разным источникам, от 10200 метров до 11 км. Причем первая цифра — это реальная высота, на которой экипажи разведчиков летали и фотографировали. Полеты на такой высоте имели свои особенности, о чем и рассказано в книге Сент-Экзюпери. Например, так выглядела подготовка к полету: «Не так-то просто натянуть один за другим три слоя одежды, нацепить на себя целый ворох аппаратуры, которую носишь, как старьевщик, наладить подачу кислорода, систему обогрева, телефонную связь между членами экипажа. Дышу я через эту маску. Резиновая трубка связывает меня с самолетом — она так же необходима, как пуповина. Самолет регулирует температуру моей крови. Самолет обеспечивает мою связь с людьми... Самолет создает мне уют: я поворачиваю переключатель, и моя одежда и кислород начинают обогреваться. Впрочем, кислород уже перегрелся и обжигает нос. Сам кислород тоже подается в зависимости от высоты при помощи весьма сложного прибора».

Также Сент-Экзюпери рассказывает о дополнительной обязанности командира: дело в том, что организм не сразу ощущает нарушение подачи кислорода. Наступает легкое забытье, через несколько секунд — обморок, а через несколько минут — смерть. Поэтому пилот все время должен следить за поступлением кислорода и за самочувствием экипажа. При этом он уточняет, что на больших высотах кислород приходилось экономить и не делать резких движений.

Вообще полеты на больших высотах сопровождались практически постоянными замерзаниями или вооружения, или органов управления, или фотокамер, или всего вместе. Притом, что системы обогрева имелись. По сравнению с предыдущими разведчиками, т. е. Potez 637 и 63-11, разница заключалась в том, оборудование MB 174 замерзало на высотах более 9,5 км — куда Potez-ы в принципе не могли забраться (их практический потолок не превышал 8,5 км, а фотокамеры замерзали уже на высоте 7,5 км).

Как и предыдущие самолеты фирмы Marcel Bloch, MB 174 зарекомендовал себя довольно прочной машиной, хотя специально за живучестью конструкторы не гнались — считалось, что в первую очередь самолет защищают его высокие скорость и потолок. Но все топливные баки были протектированы, и, по свидетельству Сент-Экзюпери, протекторы свои функции выполняли. Про бронирование сказать труднее — согласно Warthunder-у, оно ограничилось бронезаголовником 8 мм у пилота, но на компоновочной схеме указаны бронеперегородки (NN 84 и 105); впрочем, их толщина неизвестна, и, возможно, бронированными они были лишь формально.

А вот вооружение MB 174 трудно назвать рациональным, причем это относится как к бомбовому, так и стрелковому. Что касается первого, то, с одной стороны, оно было явно недостаточным, а с другой — оказалось просто ненужным. MB 174 состояли на вооружении разведывательных групп и за все время летней компании почти не совершали боевых вылетов на бомбометание — ни маркерными, ни обычными бомбами. Чаще всего MB 174 вели дальнюю разведку на высотах 9–10 км, где бомбы являются только балластом, но и при маловысотных полетах ограничивались только разведкой. Я нашел лишь одно описание боевого вылета с бомбометанием, но и там не все внушает доверие.

Более того, MB 174 и не смогли бы прицельно бомбить, поскольку не имели полноценного оптического бомбардировочного прицела. У пилота был коллиматорный прицел для стрельбы из пулеметов, а у штурмана — только прицельная сетка (N3 на компоновочной схеме). Между тем бомбоотсек — это не только пустующий объем, это еще и лишний вес и, пусть и незначительное, лобовое сопротивление. Поэтому было бы разумнее вообще зашить бомбоотсек и добавить туда дополнительный топливный бак и/или фотокамеру. Вероятно, французские летчики и сами бы дошли до этой идеи, если бы война продлилась дольше.

7 пулеметов, даже стрелкового калибра, для 1940 года выглядели довольно солидно. Пулеметы MAC Mle 1934, т. е. образца 1934 года, имели техническую скорострельность 1200–1350 выстрелов в минуту, начальную скорость пули 800–850 м/сек, вес пули 9 грамм. Проблема была в том, только спаренные пулеметы у стрелка соответствовали своему назначению. На верхней установке SAMM-AB6B были установлены два пулемета MAC Mle 1934 с дисками по 100 патронов, в просторечии именуемыми камамберами. Боезапас составлял по 4 таких диска на ствол. Почему не были установлены более поздний вариант этого пулемета MAC 34/39 с ленточным питанием, выпуск которых как раз начали в 1940 году, — не знаю (так же, как и почему отказались от пулеметов Darne с ленточным питанием). Но в результате стрелку в разгар боя приходилось менять 6-килограммовые камамберы, и хорошо еще, если в это время машина не маневрировала с перегрузками в несколько G. Секторы обстрела, если верить Warthunder, были довольно скромными — ±35° по горизонтали и 0/45° по вертикали, но в сочетании с высокой скоростью самолета этого хватало. Невозможно не заметить, что в боевом положении стрелок располагался открыто, и не очень понятно, как он мог стрелять на высоте 9–10 км, даже если его пулеметы не замерзли.

Также стрелок управлял (если можно так сказать) нижней установкой с тремя пулеметами MAC 34/39 (т.е. с ленточным питанием) с боезапасом 500 патронов на ствол. Левый и правый пулемет были установлены под углом несколько градусов по отношению к оси самолета по горизонтали. А по вертикали пулеметы раскачивались также в пределах нескольких градусов. Мало того, что стрелок толком не видел, что происходит в задней нижней полусфере, он и прицелиться не мог, т.к. эта установка вообще не имела прицела и могла лишь отпугнуть слишком впечатлительного противника. Понятно, что этот сон разума никак не увеличивал оборонительные возможности самолета.

В распоряжении пилота были два неподвижных крыльевых пулемета MAC Mle 1934 с боезапасом по 500 патронов на ствол. Причем их явно разместили по принципу «шоб було»: расстояние от пулеметов до оси самолета составляло 4,5 метра. Поэтому попасть из них в наземную, а тем более воздушную цель было малореально — во-первых, из-за схождения трасс на одной определенной дистанции, во-вторых — из-за неизбежной вибрации крыла. И, конечно, эти пулеметы тоже мерзли. Странно, что конструкторы не нашли места для пары пулеметов в фюзеляже.

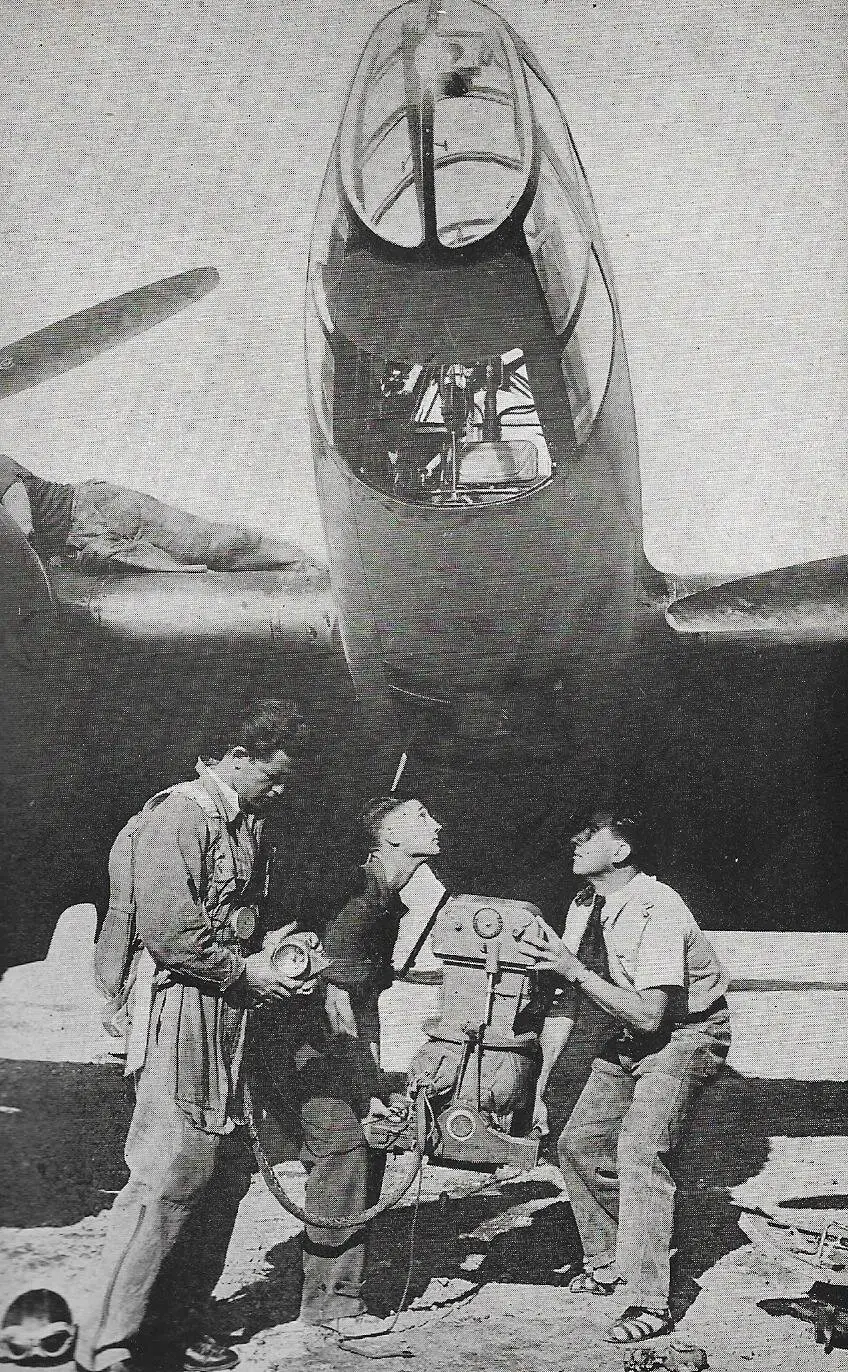

Что касается фотооборудования, то MB 174 недалеко ушел от своих предшественников Potez 637 и 63-11. На нем также была смонтирована одна фотокамера Labrely с фокусным расстоянием 50 см и одна ручная камера имелась у штурмана. Правда, в авиационном сборнике «Самолеты Франции, часть 2» о фотооборудовании 63-11 говорится несколько иначе: для дневной разведки ставилась неподвижная камера F20 и поворачивающаяся F30, но тут я больше склонен верить французскому блогу, посвященному авиационной фоторазведке. Разве что, имелась в виду фотокамера в руках штурмана, она действительно могла поворачиваться. Между тем на немецком аналоге Do-17P были установлены 2 камеры Rb50/30 или Rb75/30 (первая цифра — фокусное расстояние, вторая — формат снимка), что позволяло ему фотографировать за один проход вдвое большую площадь, чем у обоих французов, при лучшей четкости. MB 174 выигрывал только за счет большей высоты полета.

Техники устанавливают фотокамеру на MB 174

Радиостанция на MB 174 сильно отличалась от того, что были установлены на большинстве тактических самолетов. MB 174 имел более «солидную» станцию SARAM 3-10, которой обычно оснащали бомбардировщики. Она работала на коротких и средних волнах (15 МГц и 190 кГц) в телефонном и телеграфных режимах. Вес станции составлял 50 кг, не считая веса экранированных кабелей. Антенна представляла собой кабель длиной около 100 м, который разматывался под самолетом во время полета. В годы оккупации производство радиостанции продолжалось для Люфтваффе (под обозначением FUG 3/5).

Другое дело, что радио считалось ненадежным средством связи (аппаратуру засекречивания еще не придумали), и им мало пользовались. Для стратегической разведки это было более-менее оправдано. А вот для тактической выглядело так: обнаружив колонну танков в районе деревни Гадюкино, экипаж не сообщал о ней по радио, а фотографировал ее, возвращался на аэродром (если возвращался, конечно), фотокамеру снимали и везли в лабораторию, а командир группы опрашивал летчика и штурмана. Затем либо посыльный отправлялся со снимками в вышестоящий штаб, либо командир группы сообщал информацию по телефону.

О прочем оборудовании нет практически никакой информации — только упоминания о радиокомпасе и таких обязательных приборах, как высотомер, тахометр и вариометр. Сент-Экзюпери упоминает гироскопические приборы, но без всяких уточнений. Также некоторые источники говорят о наличии автопилота, но сам Сент-Экзюпери пишет, что он выдерживал курс вручную, уточняя его у штурмана.

В конечном итоге первые три MB 174 поступили на вооружение разведывательной группы GR II/33 19 марта 1940 года, а выпуск последней, 50-й машины был завершен в мае этого года. Его место на сборочной линии заняли бомбардировщики MB 175 и 176 — STAe со свойственной ей последовательностью решила, что для стратегической разведки вполне хватит полусотни машин и теперь необходимы именно скоростные бомбардировщики, но уже на базе существующего MB 174. Что же касается MB 176, то предполагалось, что это также будет бомбардировщик, на котором удастся с минимальными переделками заменить дефицитные двигатели Gnôme-Rhône 14N на американские Pratt & Whitney R-1830-SC3-G Twin Wasp.

Не совсем понятно, была ли переделка из разведчика в бомбардировщик сразу заказана технической службой, или это была инициатива фирмы Marcel Bloch. Во всяком случае, уже в сентябре 1939 концерн SNCASO получил фантастический заказ на новые бомбардировщики, которые в то время еще даже не начали испытываться: 814 MB 175 и 323 MB 176. Если быть точнее, то прототип MB.176 № 01 совершил первый полет именно в сентябре, но, насколько известно, это был MB.174 установочной серии с двигателями Pratt & Whitney R-1830 и без изменений в планере.

А эти изменения были вызваны вполне разумным (в данном случае) требованием STAe увеличить величину боевой нагрузки и обеспечить внутреннюю подвеску бомб 100 и 200 кг. Последних — не менее трех. При этом длина 50 кг бомбы DT-2 составляла 1,24 м, а 200 кг бомбы N2 — 1,68 м. Т.е. требовалось удлинить бомбоотсек минимум на 45 см, по возможности минимально увеличив весогабариты машины. Теоретически бомбардировщик должен был иметь и бомбардировочный прицел, но на этот счет нет никакой информации.

В сборнике «Самолеты Франции, часть 1» подробно описано, как конструкторы это выполнили:

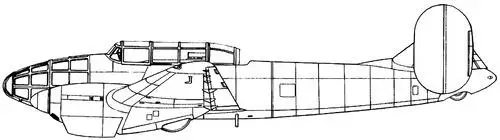

От себя добавлю, что именно стволы курсовых пулеметов являются единственным визуальным отличием MB 175: у MB 174 они полностью утоплены в консоли крыла.

Что касается весовых данных, то здесь такие же нестыковки, что и для MB 174: подавляющее большинство источников пишет (т.е., переписывает друг у друга) о весе пустой машины в 5660 кг, т.е. на 60 кг больше, чем у MB 174. В то же время, согласно сайту фирмы Дассо, вес пустого самолета всего 4465-4505 кг. Нормальный взлетный вес, согласно большинству источников составляет 8025 кг, но в статье Жака Эренгардта Le Bloch 175 в AeruJournal за 2013 год указан нормальный взлетный вес 7790кг, а 8025кг — это максимальный взлетный. А сайт histaviation выдал свою сводку весов: 4465/7192/8025 кг.

Прототип MB.176 № 01 проходил испытания зимой 1939-1940 года. Результаты были неблестящие — все источники пишут о падении скорости до 470 км/час, правда, не уточняя, на какой высоте, и гораздо худшей скороподъемности. В принципе, это было ожидаемо — двигатели Pratt & Whitney R-1830 были менее мощными и высотными (1050 л.с. на взлете и 900 л.с. на высоте 3,66 км), при этом имели больший диаметр — 1,22 м против 1,12 м у 14N. Но, вероятно, сказались и другие факторы, уменьшившие скорость, например, неоптимальные капоты, винты, отсутствие реактивных патрубков. Во всяком случае, у серийных MB 176, согласно данным histaviation, скорость была выше — 495-520 км/час на высоте 5 км. Но выбирать не приходилось, и вариант MB 176 был запущен в серию, более того, согласно более позднего, апрельского заказа, именно он должен был стать самым массовым. Впрочем, из-за неритмичных поставок двигателей до конца июня 1940 года было выпущено всего 5 машин, не дошедших до строевых частей (кроме первой).

MB 176, захваченный немецкими войсками

Прототип MB 175 впервые поднялся в воздух 3 декабря 1939 года. Практически все источники утверждают, что скорость у земли осталась та же, т. е. 400 км/час, а скорость на высоте даже увеличилась до 540 км/час при большей взлетной массе и практически той же аэродинамике — если это не ошибка в измерениях, то разумного объяснения просто нет. Скороподъемность и дальность полета остались на том же уровне. Устойчивость и управляемость также не ухудшились — к счастью для конструкторов, так как производство началось еще до завершения испытаний и исправлять любой неприятный сюрприз пришлось бы на ходу.

В апреле поднялся в воздух первый серийный самолет MB 175 № 101 (первый серийный MB 176 № 201 — в мае). Первые 12 машин были поставлены в мае 1040 года в GR II/52. Как видно из обозначения, это была разведывательная группа (уже не удивляемся), до этого летавшая на Potez 637 и 63-11. Всего до 25 июня, когда производство было остановлено, успели выпустить 23 или 25 MB 175. Еще 200 бомбардировщиков находились в завершающих стадиях сборки, а на следующие 200 произвели большую часть узлов и агрегатов.

Об участии MB 174/175 в компании 1940 года я рассчитываю написать отдельно, а пока — продолжение рассказа, теперь уже больше о последнем. В июне 1940 года немецкие войска захватили 10 MB 174, которые были немедленно отправлены в Германию для изучения. Возможно, в это число входили и MB 175, а также 4 MB 176 (из 5), захваченные непосредственно на заводском аэродроме в Бордо. Варианты разведчика или бомбардировщика не заинтересовали представителей рейхсминистерства авиации, а как учебно-тренировочная машина для летчиков двухмоторных самолетов она показалась вполне подходящей.

Дальнейшее в подавляющем большинстве источников, начиная со сборника «Самолеты Франции, часть 1», изложено так: завод в Бордо получил приказ собрать 200 MB.175 чем быстрее, тем лучше. С октября 1940 г. по июнь 1941 г. закончили и отправили в Германию 56 самолетов. Значительное количество бомбардировщиков было полностью укомплектовано и подготовлено к отправке, и еще больше было практически доделано. Но в Бордо прибыл приказ демонтировать с MB.175 моторы "Гном-Рон" вместе с винтами, радиаторами, капотами и всей проводкой и немедленно отгрузить это на один из заводов фирмы "Мессершмитт". Впоследствии ими оснастили военно-транспортные самолеты Me 323 "Гигант".

Однако французская Википедия, ссылаясь на книгу, которой нет в интернете, утверждает, что для летных школ Люфтваффе было построено именно 200 машин:

Это — автоперевод с французского, причем достаточно вменяемый.

Эта версия не менее правдоподобна, хотя содержится всего в одном источнике. Хотя бы потому, что испытания «Гиганта» начались только в апреле-мае 1942 года, а серийное производство — в сентябре этого года, и до начала 1944 года было выпущено 198 этих шестимоторных самолетов, а до этого мотоустановок требовалось всего 10–12 — для испытаний. Как-то нелогично заранее снимать с готовых самолетов мотоустановки, даже не зная, подойдут ли они и не потребуются ли изменения (потребовались). Причем параллельно испытывались и капоты «Мерсье» с бомбардировщиков LeO 451, но эти капоты на тихоходном транспортнике зарекомендовали себя неудовлетворительно. Тем более, что, как было сказано выше, к моменту капитуляции, стыдливо именуемой перемирием, 200 машин уже были практически готовы. Кстати сказать, заводы SNCASO практически не пострадали от боевых действий, поэтому выпуск 56 машин за 8 месяцев — это очень низкий темп.

Как бы то ни было, нехватка двигателей Gnome & Rhône 14N-48/49 привела к появлению следующей модификации — MB 177. Скорее всего, проектирование было начато еще до перемирия (по крайней мере, об этом говорит номер модификации), но строительство прототипа началось уже после. Не очень понятно, для кого планировалась эта модификация — для летных школ Люфтваффе или авиации вишистов (как называли сторонников марионеточного правительства неоккупированной части Франции, по их столице в городе Виши). Достоверно известно, что на ней планировали установить двигатели Hispano-Suiza 12Y31 водяного охлаждения, что означало переделку моторам. Двигатели развивали мощность 860 л.с. на взлете и столько же — на высоте 3.25 км. Испытания начались в конце осени 1941 года и показали то, что, в общем-то, было и так понятно — мощности двигателей не хватало, и все основные показатели ухудшились: максимальная скорость составила 470 км/час на высоте 4 км, потолок — 9.5 км, набор высоты 8 км — 19 минут.

MB 177

Испытания не были закончены до марта 1942 года, когда рейхсминистерство авиации решило закрыть программу MB 175/177 и использовать мощности завода в Бордо для производства знаменитой «рамы», т.е. FW-189. Прототип MB 177 был вывезен в испытательный центр в Рехлине, так же как и незаконченный прототип высотного бомбардировщика MB 178, где их следы затерялись. Последний строился в Курбевуа с 1940 года и так же имел двигатели 12Y, но с турбокомпрессорами Brown-Bovery. Предполагалось, что на серийных MB 178 будут установлены более мощные 12Z с турбонаддувом и непосредственным впрыском мощностью 1300 л.с. на высоте 7,8 км.

Что же касается серийных MB 177 (если такие были вообще), то в некоторых источниках, начиная со статьи Жака Эренгардта о MB 175, рассказывается совершенно абсурдная история о вывозе серийных MB 177 из заводского аэродрома в Бордо на аэродром в Шатору-Деоль. Именно туда еще 10 июня 1940 года было перемещено оборудование из парижского завода SNCASO (бывший Marcel Bloch). Завод в Шатору (Châteauroux — городок в долине Луары, южнее Орлеана) оказался единственным на неоккупированной территории. Вот как эта история изложена в Airwar.ru:

Дело в том, что немного ранее секретариат авиации правительства коллаборационистов собрался заказать 300 MB.175 именно в Шатеру. Немцы это разрешили. Ждали только прибытия необходимой оснастки и инструмента из оккупированной зоны. Теперь посчитали, что планеры из Бордо помогут выполнить часть заказа. Но французские власти приняли непостижимое решение: самолеты решили перегонять в Шатеру по воздуху. Бомбардировщики уже переоборудовали под установку моторов Испано-Сюиза 12 Y, но самих двигателей было всего полдюжины. В соответствии с возможностями их поставили на три самолета и перегнали эти машины на аэродром Деол в Шатеру. Там моторы демонтировали и отослали на грузовике обратно в Бордо для установки на следующих трех бомбардировщиках. В результате этой сложной процедуры за месяц в среднем перегоняли только три самолета. Когда немецкие войска в ноябре 1942 г. вступили на не оккупированную ранее территорию и прервали затянувшийся процесс, в Шатеру прибыли всего девять машин.

Сам Эренгардт осторожно уточняет, что, по некоторым сведениям, было построено от 9 до 26 MB 177. Но и он не дает ответа на очевидный вопрос — какой смысл был в этой возне, если свободных двигателей 12Y-31 было всего 6 штук? Тем более, что если для учебной невооруженной машины характеристики были более-менее приемлемы, то для боевой — уже вряд ли. Остается предположить, что в секретариате авиации вишистов сидели скрытые патриоты, принимавшие заведомо невыполнимые решения (это шутка, но в свете всего вышесказанного, я не знаю, как еще можно относиться).

Следующие известные модификации MB 175, которые прорабатывались в Шатору, видимо, уже в 1941 году, — это проекты бомбардировщика-торпедоносца MB 175A и тяжелого истребителя MB 175B. Первый должен был нести 2 бомбы 500 кг на внутренней подвеске или торпеду на внешней. Второй — 4 пушки HS 404 калибром 20 мм и 4 пулемета MAC в носовой батарее при тех же 2 пулеметах MAC у стрелка-радиста. Для MB 175A проработка ограничилась изготовлением полноразмерного деревянного макета, про второй и это неизвестно. Понятно, что все эти разработки не имели практического значения, скорее это была запоздалая работа над предвоенными ошибками.

Уже с апреля 1941 года самолеты MB 174 и MB 175 начали получать изготовленные в Шатору подфюзеляжные узлы подвески для бомб 250 и 500 кг. Что касается первых, то приходится верить всем источникам, начиная с Эренгардта, на слово, ведь вообще-то во французской авиации не было бомб калибром 250 кг — только 150, 200 и 500 кг. А вот возможность использовать полутонные бомбы была некоторым шагом вперед, особенно для MB 174-х, другое дело, что эти узлы подвески устанавливались вместо, а не в дополнение к внутренней, поэтому уже для 1941 года боевая нагрузка в 500 кг была мизерной. Впрочем, оставшиеся MB 174/175 приняли участие в боевых действиях только в конце 1942 — начале 1943 года, когда машины были настолько изношены, что большую нагрузку и не потянули бы. По мере изготовления узлы подвески отправлялись морем в Северную Африку, куда были переправлены MB 174/175, уцелевшие в летней компании. Соответственно, экипажи начали тренировки по бомбометанию с пологого пикирования.

К середине войны самолеты MB 174/175 стали устаревать. Казалось бы, оставшиеся машины ждет судьба всех устаревших машин — сперва перевод на выполнение второстепенных задач, таких как буксировка воздушных мишеней, а потом постепенное списание. Но история MB 175 имела довольно неожиданное продолжение, инициатором которого выступил l'Aéronautique navale, т.е. командование французской морской авиации.

Надо сказать, что к началу Второй мировой войны французская торпедоносная авиация являла собой очень унылое зрелище. В ней состояли исключительно гидросамолеты и поплавковые одномоторные самолеты, последним из которых был LATECOERE Laté 298, машина по-своему неплохая — легкоуправляемая, маневренная и прочная, но с максимальной скоростью всего 290 км/час. Эти самолеты прошли всю войну и были сняты с вооружения лишь в 1951 году. Они бомбили наземные цели (и несли огромные потери), использовались как патрульные, противолодочные и спасательные самолеты, причем как французской морской авиацией, так и Люфтваффе, но, насколько мне известно, ни разу не выходили в торпедную атаку.

Где-то к 1940 году французские адмиралы поняли, что необходим и торпедоносец берегового базирования. Первоначально они предполагали использовать другой самолет — бомбардировщик LeO 451, но в феврале 1941 года приняли решение испытать в этой роли MB 175. По сравнению с LeO последний имел лучшие взлетно-посадочные характеристики и был более устойчив на малых скоростях и высотах. Это было особенно важно, поскольку торпеды имели максимальную скорость сброса 300 км/час и высоту сброса до 80 метров.

Командование ВМФ (вишистское, разумеется) позаимствовало самолет MB 175 N103 из группы GR 2/52, дислоцированной в Алжире. Самолет мог брать одну авиационную торпеду, которых было 2 типа — DA и DAI. Информация об этих торпедах крайне противоречива, трудно даже понять, какие данные относятся к первой, а какие — ко второй. Итак, обе были достаточно старыми — образца 1925 и 1926 года (на вооружение принята в 1928 году). Про одну из них, вероятно, DAI, информация достаточно достоверная: масса 670 кг, в т. ч. 144 кг БЧ, диаметр 400 мм, длина 5140 мм, дальность хода 2 км при скорости 44 узла и 3 км — при скорости 35 узла. Использовалась одноступенчатая турбина, работающая на спирту. О второй достоверной известно лишь, что ее масса была 750 кг и диаметр 450 мм. Данные по дальности хода (3 км/44 узла и 4 км/35 узлов) и, особенно, по массе БЧ (268 кг), явно нуждаются в проверке.

На Laté 298 для торпедной стрельбы использовался специализированный прицел Levasseur 7B-1, установленный перед лобовым стеклом. Прицел представлял собой круглую направляющую с установленной на ней кареткой, управляемой механическим калькулятором. Для сброса торпеды применялся узел подвески типа CEPA Mle 1937 с пневматическим спусковым механизмом. Что использовалось на MB 175 N 103 — неизвестно (по крайней мере, мне найти не удалось).

Испытания проходили на базе Тафаруи в течение 1941-1942 годов и были достаточно успешными. Но в ноябре 1942 года, во время операции «Факел», т. е. высадки союзников в Северной Африке, машина была сильно повреждена во время штурмовки аэродрома американскими самолетами и уже не восстанавливалась. Казалось бы, эта глава также завершилась, едва начавшись. Но, несколько неожиданно, о ней вспомнили уже после войны.

К концу войны даже специализированные торпедоносцы чаще использовались как обычные горизонтальные бомбардировщики, тем не менее командование французских ВМС решило заказать модифицированные самолеты MB 175T в качестве торпедоносца, а также патрульного и противолодочного самолета. Причины, как водится, были не технические, а скорее финансовые и социальные. После окончания Второй мировой войны Соединенные Штаты начали продавать излишки военной техники за валюту, которой во Франции остро не хватало. Также правительство хотело восстановить свою авиационную промышленность и обеспечить работой своих, а не чужих рабочих. И, к слову сказать, заказанный самолет уже официально обозначался как S.O. 175T, хотя использовались и старые обозначения, т.е. MB 175T или просто Bloch 175T.

Контракт на поставку 100 торпедоносцев был заключен с SNCASO летом 1945 года, но уже в марте следующего года был урезан до 80 машин из-за недостатка средств. В качестве прототипа использовался найденный в Северной Африке Bloch 174 № 53 (насколько можно понять, Bloch 175-х не осталось ни одного). Точно известно всего об одном изменении в планере: на плоскостях были установлены раскрывающиеся закрылки-аэродинамические тормоза, необходимые для пикирующего бомбардировщика, но не слишком нужные торпедоносцу. Эти тормоза были разработаны во время оккупации в 1941-1942 году, и, похоже, конструкторы просто не хотели, чтобы разработка пропала впустую. Некоторые источники указывают, что площадь крыла была увеличена до 51 м², но без каких-либо подробностей, по крайней мере, размах крыла не изменился. Вероятно, использовался тот же метод, что и при создании MB 175, что позволило также увеличить размеры бомбоотсека. Также, скорее всего, была увеличена площадь килевых шайб — иногда пишут, что хвостовое оперение менялось несколько раз.

В основном изменениям подверглись вооружение и оборудование. Помимо фюзеляжного держателя Alkan LBT-130 для торпеды 750 кг или трех бомбодержателей для английских глубинных бомб Mk.47 по 150 кг, самолет получил 8 подкрыльевых направляющих т.н. нулевой длины для неуправляемых ракет Т.10 калибром 90 мм. Впрочем, от использования торпед отказались уже в конце 1947 года, а на фотографиях серийных самолетов ясно видны по 6 направляющих под каждой консолью крыла — возможно, 4 добавили позднее.

Bloch 175T с неуправляемыми ракетами

Вместо пулеметов МАС были установлены немецкие Mauzer MG 151 калибром 15,1 мм, причем ряд источников пишут о MG 151/20 калибром 20 мм, но здесь я склонен больше доверять Жаку Мулену, автору монографии о Bloch MB 174/175 и статьи о 175T на его сайте о самолетах времен войны в Алжире, а главное — воспоминаниям летчиков. Трехствольное недоразумение под фюзеляжем убрали, да и пулемет у радиста для защиты задней полусферы, вероятно, никогда и не устанавливался — его нет ни на одной фотографии.

На серийных самолетах использовались английские сантиметровые РЛС ASV XII. Также пишут о РЛС ASD III, хотя не очень понятно, что имеется в виду, возможно, американская AN/APS-3. В любом случае, в основном использовалась первая, и в то время она работала не слишком надежно. Для стрельбы из пушек и пуска ракет использовались прицелы SFOM 81 и 101. Конструкторы обновили практически всё радиооборудование: на самолете была установлена радиостанция SARAM 3-11 (позднее — SIF 453M), УКВ радиостанция TR 1143 или SCR 522, радиовысотомер FuG 101 (позднее — LMT), аппаратура «свой-чужой» SCR 695. Была информация об автопилоте.

MB 175T видна антенна РЛС

Пришлось устанавливать более мощные генераторы. Также было усилено бронирование, но никакой конкретной информации нет. Но, как известно, за всё хорошее надо платить. Все эти мероприятия вполне ожидаемо привели к росту всех масс, начиная с массы пустого самолета. Согласно информации Жака Мулена, она составила 9160 кг, а взлетная колебалась в пределах 11800-14100 кг. Вероятно, был увеличен запас топлива — согласно тому же сайту, дальность составляла от 2100 до 2700 км.

Но двигатели остались те же самые Gnome & Rhône 14N, причем первоначально — той же предвоенной модификации 14N-48/49. Соответственно, тяговооруженность уменьшилась, что привело к ухудшению ЛТХ: максимальная скорость составила 518 км/час на высоте 4 км, крейсерская скорость — 274 км/час и потолок — 7,45 км. Разумеется, значительно ухудшились скороподъемность и горизонтальная маневренность.

Как и предыдущий MB 175, 175T изготавливался в различных местах по секциям: в Нанте — задние секции фюзеляжа, в Сен-Назере — хвостовое оперение, в Рошфоре-сюр-Мер — крылья. А вот где происходила окончательная сборка — источники опять расходятся: или в Шатору, или в Бурже, что вероятнее. Вероятнее потому, что местный персонал не был знаком с конструкцией, да и квалификация послевоенных рабочих оставляла желать лучшего. В результате качество сборки было крайне низким, что стало причиной нескольких аварий.

Первый полет 175Т состоялся 16 марта 1946 года, а в октябре этого года морская авиация получила первые 10 машин, еще не имевших полного комплекта оборудования. В январе следующего года флотилия (соответствует эскадрилье для флотских боевых самолетов, вспомогательные и учебные состояли в эскадрильях) 6F, базирующаяся в Агадире, Марокко, была перевооружена на новые машины. Примерно тогда же 175Т начали поступать и в эскадрилью 10S в Сан-Рафаэле, Прованс, занимавшуюся всякого рода проверками и испытаниями боевой техники.

Серийные 175Т

Практически сразу же начались аварии, и густым потоком пошли жалобы на низкое качество сборки и ненадежность двигателей. Было понятно, что тяги двигателей не хватало, но здесь мало что можно было сделать. Двигатель 14N, который сам был модернизацией предыдущего двигателя 14К, уже не имел резервов для развития, и последние послевоенные модификации были скорее косметическим ремонтом для увеличения надежности. Первоначально (возможно — не с первой серийной машины) на 175Т устанавливали двигатели 14N-54/55 взлетной мощностью 1150 л.с. и номинальной 900 л.с. у земли и такой же на высоте 1500 метров. С 1948 года начали устанавливать 14N-66/67, развивающие ту же мощность на высоте 2700 метров. С этими двигателями, так же как и с усиленным шасси и вновь увеличенными килевыми шайбами, самолет начал показывать более-менее приемлемую надежность. Примерно в то же время носовая часть самолета приобрела характерный скругленный обтекатель для размещения антенны РЛС. Впрочем, реально РЛС стояли менее чем на половине построенных самолетов.

Выпуск MB 175T был прекращен в 1950 году, а уже в мае 1952 года флотилия 6F была приписана к авианосцу «Арроманш» и без особых сожалений пересела на заслуженные американские торпедоносцы «Авенджер». В эскадрилье 10S MB 175T использовались для выполнения различных второстепенных задач вплоть до 1960 года, когда последние самолеты были отправлены на слом.

Информация