Дорога в творчество

Рассказы о людях творческих… Почему одни люди склонны к творчеству, а другие к употреблению, причем безмерному, горячительных напитков? Почему одни люди – творцы, а другие – только потребители сотворенного? Почему одни могут интересно написать о своей жизни, а другие, даже прожившие такую жизнь, боятся чистого листа бумаги, словно чёрт ладана? Вопросы вечные и, в принципе, достаточно праздные. Потому что ответы на них есть и их много, но точно до конца так никто правды и не знает. В любом случае о таких людях читать интересно. Потому что нередко их судьба в чем-то да пересекается с нашей. Где-то больше, где-то меньше. Вот, например, известный нам всем иллюстратор наших статей на ВО – Арон Соломонович Шепс. Как он дошел до жизни такой, что иллюстрирует сразу пять различных журналов, является автором статей, книги по авиации и иллюстратором впечатляющего набора книг? Узнать об этом, на мой взгляд, было бы и поучительно, и интересно. И как раз сегодня мы о начале его творческого пути и расскажем. А вообще-то это будет небольшой цикл о талантливых людях, сделавших рукодельное творчество своей профессией, и этот материал, написанный самим Ароном Соломоновичем, будет в нем первым.

В. Шпаковский

В детстве, как все мальчишки, играл в футбол. На нашей улице за домами была площадка, вокруг которой было ещё несколько частных домов и один уличный фонарь с 60-ватной лампочкой. Гонял мяч до темноты, пока он был виден. Зимой гоняли шайбу. Тупик улицы Зверева, который вел к Кулеву болоту, по которому для его засыпки свозили строительный мусор и излишки грунта со строек, вечером был свободен от машин, а асфальтовое покрытие обеспечивало ровную поверхность. Из брусков и рабицы сварганили ворота. Болото было изрыто осушительными канавами, поросло березняком, и там мы играли в войнушку. Оружием служили самодельные автоматы из фанеры и отлитые из свинца от разбитых аккумуляторов пистолеты, довольно тяжелые. Ручной пулемет сделали из ржавого ствола винтовки времен войны. Приклад из фанеры и диск из поперечного среза бревна. Так что изготовление игрушечного оружия стало довольно важным делом. И требовало недюжинной фантазии и усилий.

Другим важным занятием стало изготовление и запуск «ракет». Это стало возможно благодаря тому, что в городе шли жестокие бои. Во дворе нашего дома, наверное, стояла телега или машина с ящиками с винтовочными патронами и другими боеприпасами. Скорее всего, атакованная Ил-2. Ежегодно, вскапывая огород, я находил до 10 винтовочных патронов калибра 7,92 мм. Кроме того, нашел две гильзы от авиационной пушки калибра 23 мм. Из патронов плоскогубцами извлекали пули, чёрный порох насыпали на алюминиевую фольгу от конфет. Один конец закручивали плотно, а другой чуть открытым. Клали на наклонную доску и поджигали. Летали такие ракеты довольно высоко. Запускали осенью на картофельном поле, за домами, чтоб не спалить сараи. Посреди поля стоял дуб, на нем у нас был штаб. Когда ездил в пионерский лагерь в школе на станции Опухлики, местные ребята показали место в железнодорожной насыпи, где во время войны разбомбили эшелон с артиллерийскими снарядами. В насыпи можно было накопать артиллерийские пороха. Из них ракеты получались ещё лучше.

Вообще, война оставила в городе много следов. Расскажу пару интереснейших историй. В центре города есть пруд, на котором зимой мы катались на коньках. Около него был построен в начале 60-х радиозавод. Вдоль других берегов пруда было несколько домов, переживших войну. Когда стали строить новый корпус завода, дома должны были пойти под снос. И вот строители приезжают сносить такой дом, а дед, живший в этом доме, и говорит: «Ребята, вы поосторожней – в подвале бомба». Летом 1941 г. при бомбежке города 200 кг бомба пробила крышу и пол и зарылась в подвале, не взорвавшись. Дед крышу и пол заделал. В оккупации про бомбу не заикался. Потом тем более. Двадцать с лишним лет жил на бомбе. Дом несколько дней разбирали по бревнышку. Сапёры откапывали еще несколько дней. Рядом корпуса радиозавода, детская поликлиника, жилые дома. Оказалось, щепка от стропил попала между крыльчаткой взрывателя, не дав до конца взвестись. Вывезли бомбу и взорвали за городом.

Там же через пару лет, решили подключить корпуса швейно-трикотажной фабрики, что напротив радиозавода, к его мощной котельной. При прокладке траншеи под теплотрассу наткнулись на укладку 152-мм снарядов. В 1942 году, видимо, там стояла батарея орудий, обстреливавших засевших в старой крепости фашистов. Ответным огнем орудие, видимо, было разбито, а ровик с укладкой снарядов засыпан при взрыве.

Вообще, в округе, в лесах и лугах остатки траншей, обвалившихся блиндажей, остатков колючей проволоки было очень много. Однажды с отцом поехали за грибами. Они хорошо растут по краям траншеи. Шел по дну траншеи и корзиной зацепил какую-то палку, и мне под ноги вываливается граната Ф-1, и у нее отваливается предохраняющая чека. Я из траншеи вылетел турманом, правда, взрыва не последовало. Но проверять, из-за чего так вышло, я не стал.

Основным моим материалом для творчества стал пластилин. Мы с приятелем лепили замки, солдатиков с мечами из спичек, шлемами и плащами из конфетной фольги и затем их штурмовали. Только через некоторое время разноцветный пластилин становился однообразного коричневого цвета.

В 1967 г. мне выписали журнал «Техника-Молодежи». Там начали публиковать «Историческую серию». Самолеты, танки и т. д. Я, естественно, решил слепить из пластилина «Тигра». Возникли проблемы – крыша корпуса прогибалась под собственным весом. Пришлось делать внутренние перегородки. Та же проблема возникла с орудием – его укрепил палочкой из ветки сирени. Гусеницы, чтоб танк ползал, помог сделать отец – принес с завода пластмассовые перфоленты. Они были узкие, пришлось ставить по две на каждую гусеницу. Когда приятелю отец из школы принес пневматическую винтовку (он её ремонтировал), мы обстреляли танк из неё, но «броню» не пробили – пульки застряли в пластилине.

Затем я построил из пластилина броненосец «Потемкин». Для обеспечения остойчивости на дно положил кусочек свинца. Сделал несколько поперечных переборок. Мачты и реи выстрогал из веток. Растяжки – из ниток. Летом, натаскав для полива огорода в большое корыто воды, отправлял корабль в плавание. А как красиво он тонул, если сделать пробоину в борту…

Лепил из пластилина самолеты. Чтоб крылья не гнулись, использовал, опять-таки, палочки. И-16 и Як-3 получились очень похожими. Однако я записался в изостудию в Доме культуры им. Ленинского комсомола, и пластилин ушел на второй план.

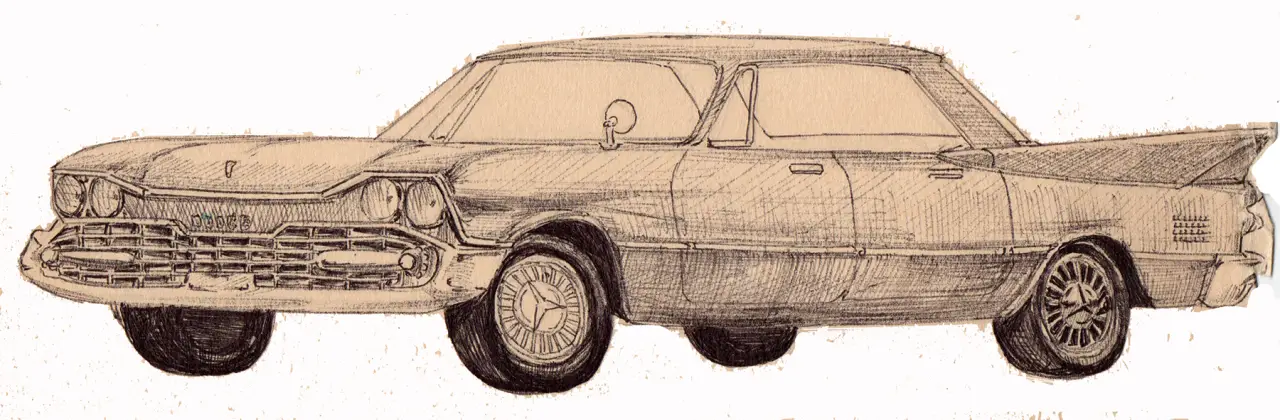

Рисовать я начал с детского сада. Рисовал в школе на уроках на листочках, что выдирал из прошлогодних тетрадей. Учителя сначала боролись с этим, но так как я учился на 4 и 5, со временем перестали. Зато стенгазеты были все мои. После того как подписался на «Технику-Молодёжи», стал делать копии рисунков техники из журнала. В седьмом классе к нам в класс пришел парень, отец которого был артистом в нашем драмтеатре. У него дома был альбом с фотографиями американских автомобилей, я сразу перерисовал их все.

Автомобиль 60-ых – один из первых рисунков автора

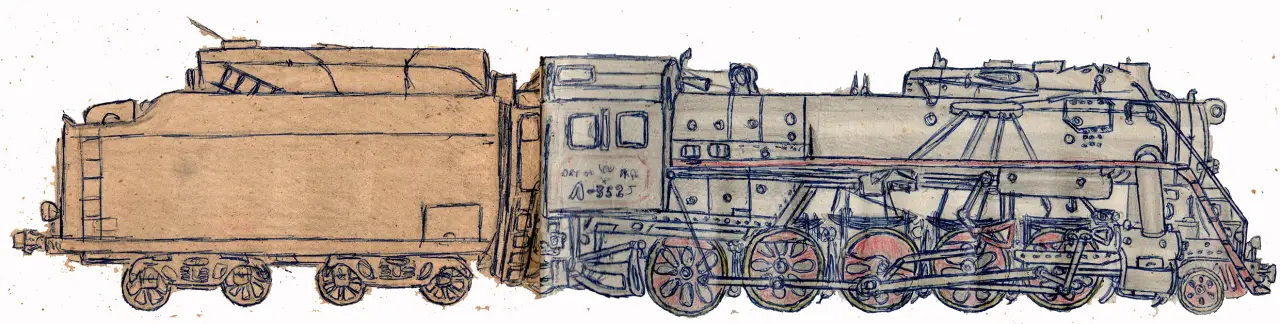

Когда я отдыхал в пионерлагере на станции Опухлики, то ходил на станцию рисовать паровоз и вагоны. Качество, конечно, было так себе, но руку набил.

Паровоз типа «Л», пионерлагерь Опухлики, 1967 г.

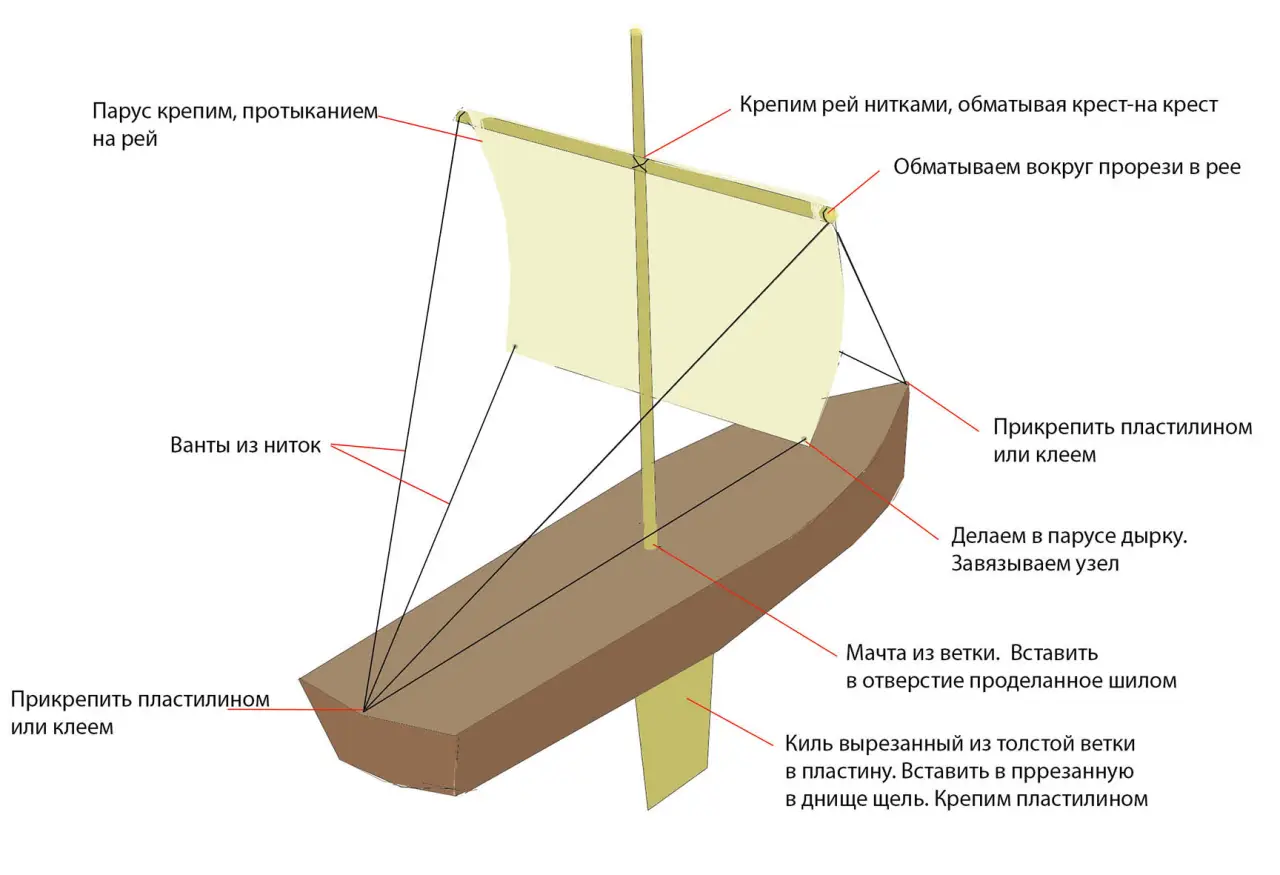

С шестого класса стал ездить в новый пионерлагерь радиозавода на озере Урицкое, построенный в сосновом бору. Там мы вырезали из сосновой коры лодки. Из веток делали мачту и парус из бумаги. Чтобы лодка не опрокинулась, делали киль, вырезанный из ветки, и пускали в озере. Но всё это зависело от направления ветра. Для изготовления нужен лишь перочинный ножик. Вырезаешь из коры корпус, шилом проделываешь отверстие для мачты, прорезаешь в днище щель для киля. Для мачты подбираешь веточку попрямее, и такую же для рея. Киль вырезали из толстой ветки. Парус лучше делать из ватмана, простая бумага быстро намокает. Ванты делали из ниток. Все это крепилось пластилином, клея «Момент» тогда не было. Выяснилось, что если лодке без паруса корму намазать смолой, то растворяющаяся смола начинала толкать лодку, и она начинает резво двигаться. Вот только правильную форму корпуса не получалось сделать, и поэтому обычно она плавала кругами. Ещё одним проявлением творческих устремлений в пионерлагере было оформление отрядной линейки. Из шишек, ракушек и камушек выкладывали различные изображения и текст отрядной речевки.

Раньше под этим рисунком написали бы: «Навстречу пионерскому лету!»

В восьмом классе я пошел заниматься в изостудию при Доме культуры имени Ленинского комсомола и прозанимался в нем до поступления в институт. Понятие перспективы, построение теней и много других представлений в живописи привила мне изостудия. Начертательная геометрия, архитектурные чертежи и рисунки, построение теней на отмывках не вызывали у меня проблем. На четвертом курсе института кто-то приволок электромоторчик для моделей. Из ватмана я склеил фюзеляж, крылья и оперение. Моторчик и крону воткнул во внутрь, а проводки вывел наружу, из деревяшки вырезал винт и соединил с моторчиком куском от стержня шариковой ручки. Подвесил под светильник. При замыкании самолет начинал быстро летать кругами, но задом наперед. Оказывается, вырезал неправильный профиль винта.

Продолжал я и рисовать. Стена над мой кроватью всегда была завешана рисунками. Кроме того, с одной стороны завел картотеку с коллекцией самолетов и бронетехники. На половине листа формата А4 изображен самолет или танк в бою и тактико-технические данные, а с другой стороны – проекции этого самолета или танка. Позже добавились и корабли. У нас один однокашник из другой группы занимался фарцовкой и притащил журнал «Плейбой». Из него я перерисовал с рекламы виски парусник «Катти Сарк» и бравого шотландского вояку в красном мундире, кильте и медвежьей шапке.

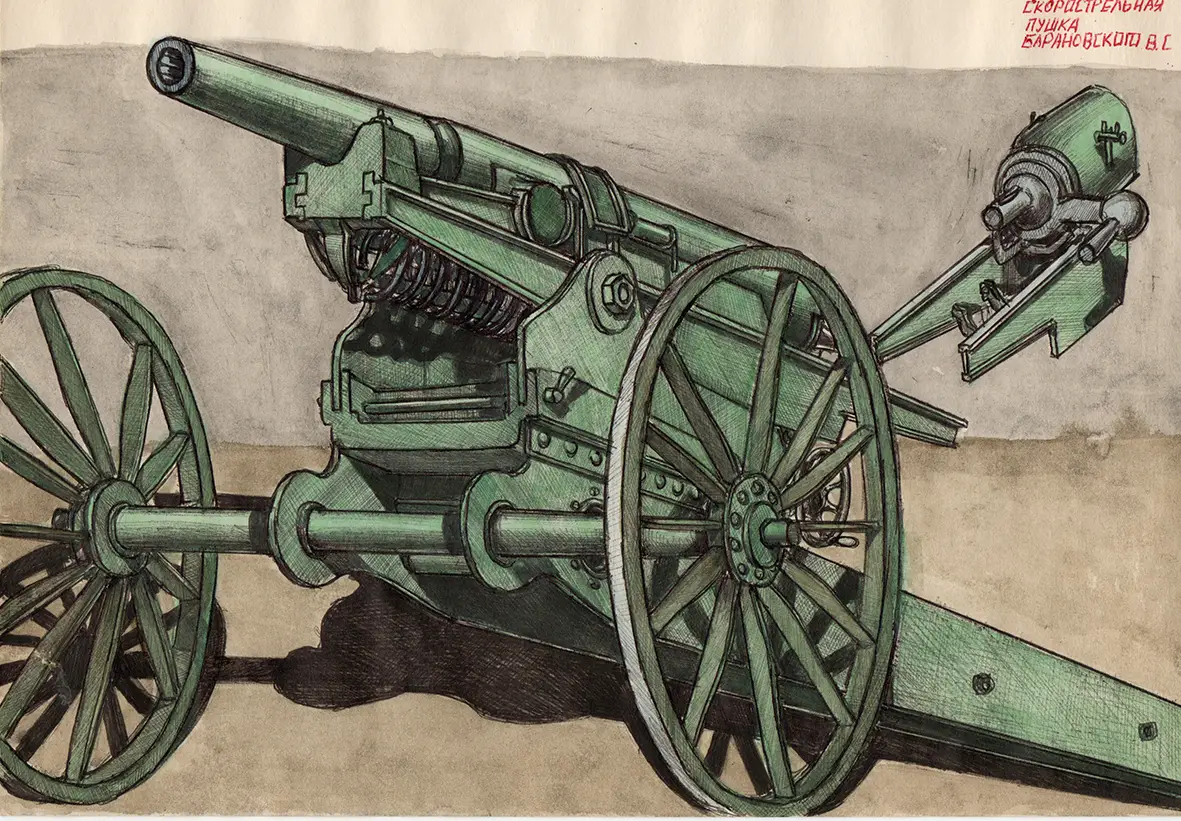

Наше общежитие находилось рядом с Петропавловской крепостью и Артиллерийским музеем, куда я ходил, буквально каждый выходной и рисовал пушки, винтовки и пулеметы. На стрелке Васильевского острова, в Морском музее, рисовал корабли. На 5 курсе нарисовал целую панораму с танковым сражением, с советскими и немецкими танками. Она сохранилась у меня до сих пор.

Левая часть триптиха

Средняя часть

Правая часть

Продолжал рисовать, и закончив институт, уже работая мастером и прорабом в строительно-монтажном поезде. Семейная жизнь меня не остановила – в свободное время продолжал рисовать, пополняя картотеку, начатую ещё в институте.

Пушка Барановского

В 1984 г. перешел на работу в филиал ПКБ ЦТ МПС инженером ОКС. Головная организация находилась на ул. Рязанской за Казанским вокзалом в г. Москве. Напротив него находилась редакция журнала «Крылья Родины», куда я и принес свои работы с предложением о сотрудничестве. С тех пор началась публикация моих иллюстраций в журналах и книгах.

Информация