Антанта в 1915-м или союзники в 1941-м – им предавать не привыкать

Болгары ударили в спину

В первой декаде июля 1915 г. генштабами Германии, Австро-Венгрии и Болгарии был свёрстан план военного разгрома Сербии и Черногории. План, отнюдь не авантюрный, с учётом весьма слабых сил противников, а также присоединения к австро-германскому блоку Болгарии, предусматривал почти трёхсторонний охват противника.

Решающим фактором победы стало безусловно официальное вступление в войну Болгарии в период главной фазы наступления германо-австрийских войск в Сербии и Черногории. Последнее случилось 14 октября того же года. Разгром сербских и черногорских войск стал неизбежным, что неплохо понимали и в штабах стран Антанты.

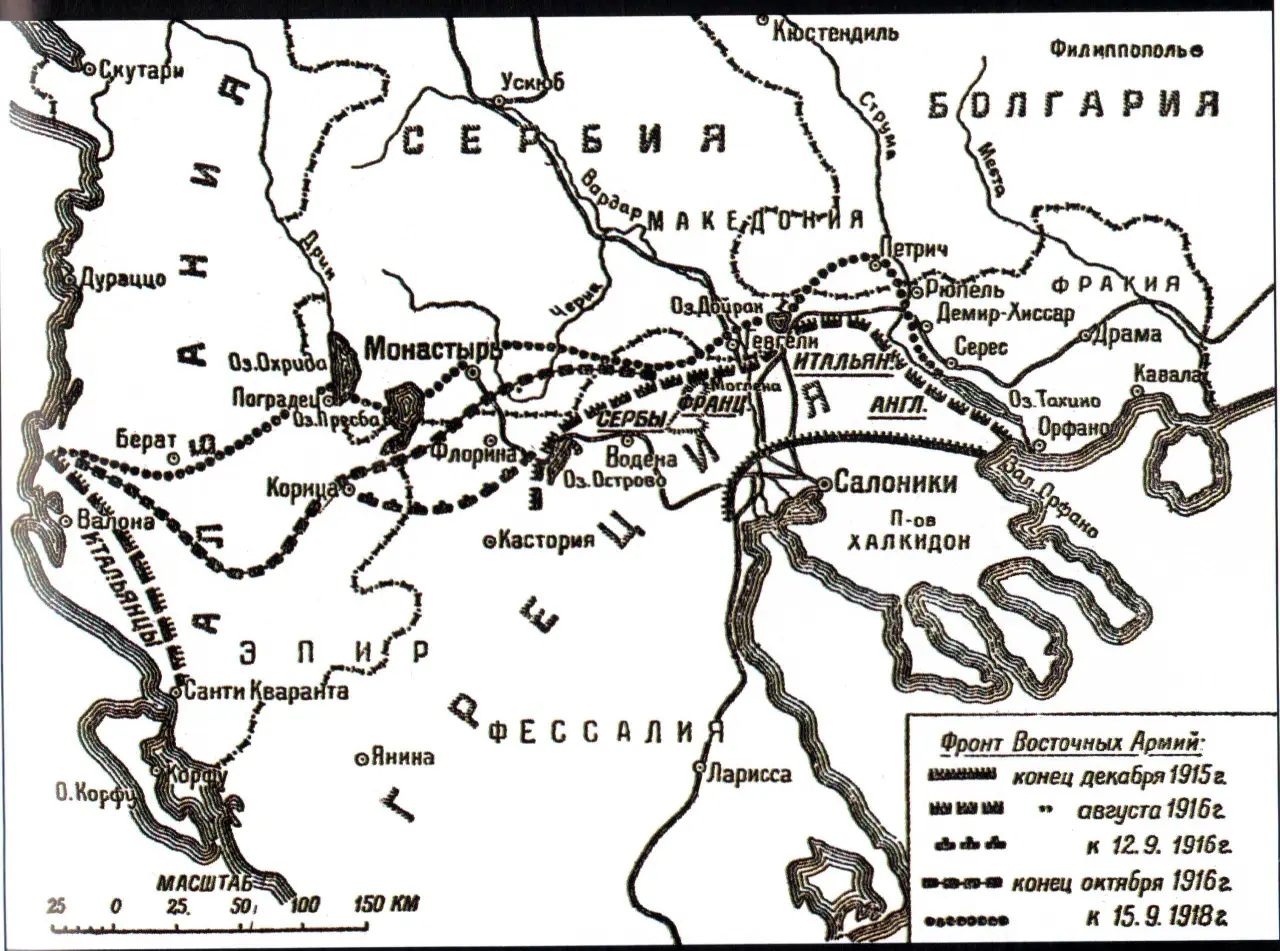

Однако ими не было сделано ровным счётом ничего для спасения младших союзников. Потребовалась эвакуация на север Греции потерпевшей поражение, но не разгромленной сербской армии, где она стала основой Салоникского фронта, созданного поздней осенью 1915 года.

Командование оставшихся после эвакуации на юг Албании и в северо-западную Грецию сербских и черногорских войск, которые впоследствии были усилены англичанами, французами и русскими экспедиционными бригадами, неоднократно предлагало союзникам на Салоникском фронте прорыв в Западную Сербию через центральную Албанию, где было почти символическое количество австрийских войск.

А вблизи – в приморских районах Влёра, Саранда и на острове Сазани (юго-запад Албании) – с весны 1916 г. располагался крупный и оснащённый современной по тому времени военной техникой контингент итальянских войск – союзников Антанты. Интересно, что к тому же, то есть к удару по не самому сильному участку австро-германо-болгарского фронта, призывали албанские антиавстрийские группировки.

Тщетные усилия

Но тщетно: на албанском участке фронта союзники «продвинулись» не более чем на 40 км только к осени 1918 г. – ко времени распада и капитуляции Австро-Венгрии.

Практически то же было и на других участках Салоникского фронта, где до того же 1918 года периодически велись локальные бои, сменявшиеся длительным затишьем. Это негативно сказывалось на моральном состоянии войск, особенно сербских и черногорских. Союзники даже отказались от наступления на Софию, располагавшуюся не более чем в 70 км от северо-восточного сектора этого фронта.

Характерно и то, что, находясь на севере греческой территории, союзники даже соглашались на неучастие Греции в войне, в которую Афины официально вступили только 2 июля 1917-го. Хотя союзники поддержали осенью 1918-го локальное наступление греческих войск против Болгарии, освободив до трети территории приэгейской (приморской), то есть греческой части Фракии, оккупированной Болгарией в ходе балканских войн 1912-1913 гг.

Показательно, что в результате Болгария вскоре капитулировала (29 сентября 1918 г.), после чего стал возможен и прорыв Салоникского фронта, в котором главную роль сыграли опять же сербские войска и русские экспедиционные бригады, командование которых решило не признавать небезызвестный Брестский мир.

Сегодня уже не удивляет и поведение Антанты в период австро-германского и болгарского разгрома почти всей сербской армии осенью 1915 г. 6 октября 1915 г. престолонаследник, принц-регент Александр Карагеоргиевич и 17 октября сербский премьер-министр Никола Пашич официально обратились к Англии и Франции с просьбой срочно направить войска для обороны города Ниш (вблизи границы с Болгарией) и железной дороги через Ниш на Салоники.

Но лишь 31 октября 1915 г. Англия и Франция достигли соглашения не о помощи Сербии, а о дополнительных войсках и вооружениях для Салоникского фронта. Хотя еще 19 октября болгарские войска перерезали ту железную дорогу, лишив сербскую армию возможности соединиться с союзными частями севернее Салоник.

Страницы из дневника посла

Уже эти факты показывают, что Париж, Лондон и Рим косвенно, если не впрямую подготовили военное поражение Сербии и Черногории летом-осенью 1915 года. Приведём в этой связи оценки ситуации Морисом Палеологом, французским послом в России в 1914-1917 гг., из его дневника:

- 25 октября 1915 г. Разгром Сербии ускоряется. Каждый день Пашич обращается к союзникам с отчаянным призывом, и напрасно.

- 12 ноября 1915 г. Под двойным давлением австро-германцев на севере и болгар на востоке несчастные сербы сокрушены, несмотря на героическое сопротивление. 7 ноября город Ниш, древняя сербская столица, перешла в руки болгар. Франко-английские передовые отряды вчера вошли в соприкосновение с болгарами в долине реки Вардар (вблизи тогдашней болгаро-греческой границы. – Прим. Ред.). Но вмешательство союзников в Македонии слишком запоздало. В скором времени Сербии уже не будет.

- 13 декабря 1915 г. Мы окончательно потеряли территорию Македонии, и, к сожалению, болгарский генштаб имеет полное право на следующее коммюнике: «Для болгарской армии и народа день 12 декабря 1915 года всегда будет памятной датой. Последние бои с французами, англичанами и сербами проходили на берегах Дойрана и около Охриды (трансграничные озёра между Грецией и Сербией. – Прим. Ред.): повсюду враг был отброшен. Македония теперь свободна – на ее территории более нет ни одного вражеского солдата.

Повторение непройденного

В контексте упомянутых факторов, вполне можно согласиться с Хюсни Капо (на фото он с Энвером Хаджой), вторым секретарем ЦК Албанской компартии (1955-1979):

Видимо, такими задачами объясняется и отсутствие координации между Салоникским фронтом и Румынией, вступившей в 1916-м в войну на стороне Антанты. Черногория, но особенно Сербия, были обречены еще в 1908 г., когда Австро-Венгрия, при бездействии других держав, оккупировала обширного соседа Сербии – турецкую Боснию и Герцеговину, подпирающую с запада Черногорию.

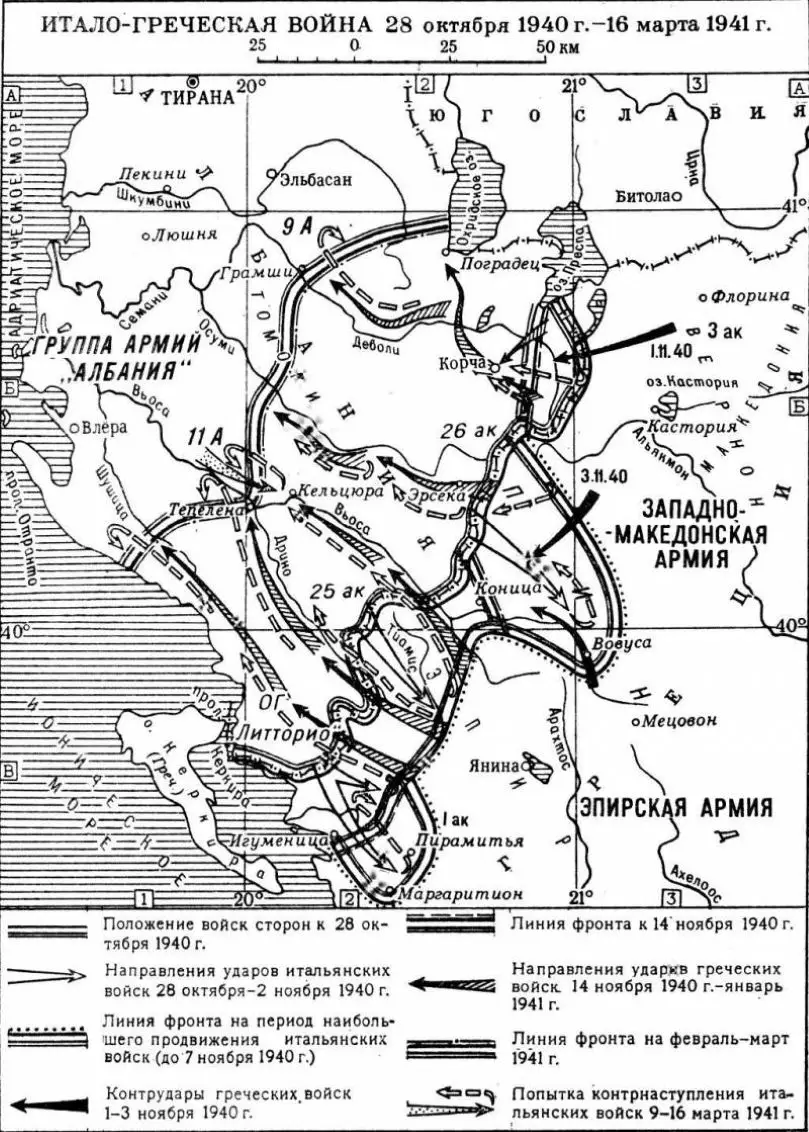

Практически тот же расклад, что и в Первой мировой войне, повторился с Грецией уже в ноябре 1940 – марте 1941 годов, когда греческие войска, отражая агрессию Италии, оказавшейся теперь по другую сторону фронта, освободили вместе с албанскими партизанами треть территории Албании, полностью оккупированной в апреле 1939 г. Италией.

Освобождение всей Албании набирало темп. Но несмотря на просьбы премьера Греции генерала И. Метаксаса (на фото выше он на фоне греческого знамени) и его преемника А. Коризиса (Метаксас скоропостижно умер 29 января 1941 г.) к Лондону о военной помощи, британские войска в регионе ничем не помогли Греции в тот период. А вскоре Греция вместе с Югославией были оккупированы войсками Германии и Италии – с соучастием Болгарии, Венгрии и Румынии...

Текст подготовили Алексей Чичкин и Алексей Подымов

Информация