Русские канонерки — наш ответ Чарльзу Нейпиру

Император сидел за столом в Морском кабинете петергофского дворца Коттедж. Он любил это место: с подзорными трубами, компасом, геодезическими приборами и серебряным рупором на столе, оптическим телеграфом на балконе, картинами на стенах, среди которых выделялся «Морской вид» молодого, но талантливого выпускника Академии Художеств Ивана Айвазовского.

«Морской кабинет» Николая I.

Правда, сегодня удовольствия от наблюдения за морем Государь не получал: «Неприятеля вижу из своего окошка на северном фарватере», написал он командующему Крымской армией князю Меньшикову. Весной 1854 года перед окнами императора Николая Павловича совершала эволюции англо-французская эскадра...

Штурм Бомарзунда

Крымская война на Балтике началась со взятия союзниками Бомарзунда — недостроенной русской крепости на Аландских островах. Крепость Свеаборг могла прикрыть Гельсингфорс, но не Санкт-Петербург. Надежда была на форты Кронштадта, минные заграждения (император был неплохим инженером и смог оценить перспективное оружие) и... На флотилию канонерок, которую спешно строил талантливый инженер Николай Путилов.

Великий князь Константин Николаевич

Оборону столицы Николай I возложил на своего сына Константина. Великому князю порекомендовали коллежского асессора Николая Путилова — выпускника Морского кадетского корпуса, променявшего спокойную жизнь преподавателя математики на должность чиновника для особых поручений Кораблестроительного департамента Морского министерства. «Можешь ли ты сделать невозможное: построить до конца навигации флотилию винтовых канонерок для обороны Кронштадта? Денег в казне нет, но вот тебе мои личные 200 тысяч», — спросил он у немолодого чиновника. И, как выяснилось, в данном кадровом вопросе Константин Николаевич не ошибся!

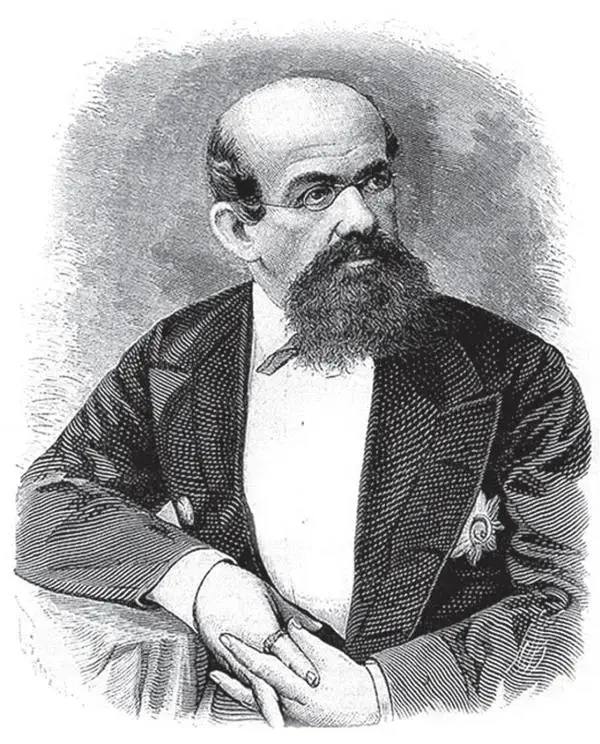

Николай Иванович Путилов

Николай Иванович Путилов родился... А бог его знает когда! То ли 14, то ли 21 мая, то ли 1816-го, то ли 1820 года. Возможно. Точно, что в селе Коломенка Боровичского уезда Новгородской губернии. Отец — титулярный советник, помощник полицмейстера водной полиции по Мстинской части Вышневолоцкого отделения. В возрасте 10 лет будущий инженер и промышленник поступил в морскую роту Александровского кадетского корпуса, а через 2 года — переведён в Морской кадетский корпус, которым командовал вице-адмирал Иван Фёдорович Крузенштерн (человек и пароход).

Академик Михаил Васильевич Остроградский

В ходе обучения кадет Путилов показал замечательные математические способности и после производства в офицеры был оставлен в Корпусе на должности преподавателя математики. Был взят в помощники академиком Михаилом Остроградским, исследовал особенности внешней баллистики, обнаружил ошибку в расчётах выдающегося математика Огюстена Коши в его курсе интегрального исчисления, писал научные работы. В 1843 году по состоянию здоровья покинул военную службу, поменяв погоны флотского лейтенанта на мундир титулярного советника, и убыл на юг — для Черноморского флота было закуплено несколько пароходов, механиками на которых служили иностранцы (по большей части англичане). Путилову было поручено наладить ремонт и обслуживание новых кораблей. С поручением он, скорее всего, справился успешно, поскольку уже в 1847 году Николай Иванович — чиновник для особых поручений Кораблестроительного департамента Морского министерства. И вот — новая задача: сделать невозможное...

Сомнений в том, что казённые верфи с их неповоротливой бюрократией с выполнением задачи в срок не справятся, у Путилова не было (к тому же они были загружены более крупными заказами). И он начал то, что сегодня называют «сетевым планированием». Для начала составил список всех механических мастерских Санкт-Петербурга, на которые раздал задания на изготовление деталей паровых машин, котлов и прочего тогдашнего хайтека. Не хватает рабочих? Не проблема! Путилов нанял оставшихся без работы из-за войны (вывоз пряжи за границу прекратился) прядильщиков из Ржева.

Канонерская лодка «Буря»

Результат трудов Путилова не замедлил сказаться — первые 32 канонерки были спущены на воду в мае 1855 года. Так что, когда союзная эскадра из 67 паровых кораблей вновь появилась под Кронштадтом — ушла несолоно хлебавши: английские и французские капитаны прекрасно понимали, что на мелководье Финского залива канонерки имели преимущество перед океанскими кораблями. А кто не понимал... Тому объяснили: в первом же бою канонерка «Шалун» нанесла одному из винтовых фрегатов нешуточные повреждения своими 68-фунтовыми ядрами. За следующие 8 месяцев было построено ещё 35 канонерских лодок, 14 корветов и клиперов, 3 плавучих дока и ремонтная мастерская на Кронштадтском пароходном заводе.

Что представляли из себя канонерки Путилова? Это были корабли водоизмещением 173 тонны. Длина канонерки составляла 33,9 метра, ширина — 6,1 метра, осадка 1,8 метра. В движение лодки приводились паровыми машинами мощностью 70-80 лошадиных сил, которые позволяли набрать скорость 7-9 узлов, что было вполне достаточно для выполнения поставленных перед ними задач. Вооружение путиловских канонерок часто варьировалось, но чаще всего состояло из 2х68-фунтовых пушек №2, 1х36-фунтовой пушки №1. Подводная часть корпуса в районе машины и крюйт-камеры защищалась железными щитами, также железным кожухом был защищён коридор гребного вала.

Недостатки? Их при столь спешной постройке не быть не могло! Построенные на скорую руку корпуса были столь плохи, что большая часть канонерок не прослужила и 10 лет. Обитаемость канонерок также... Оставляла желать лучшего: камбуз отсутствовал, световые люки тоже, запас воды и провизии мизерный. Двигатель — доработанная паровозная машина с малым запасом воды. Мореходность... А что это такое?

Контр-адмирал Иван Иванович фон Шанц

Стоит отметить, что наименование «канонерки Путилова» не вполне корректно: Николай Иванович отвечал за изготовление самого сложного — машин, но проект винтовых канонерских лодок подготовил капитан 2 ранга А. Шестаков, а корпуса строил петергофский купец С. Кудрявцев (известный бракодел, но все другие предприятия были заняты более крупными заказами).

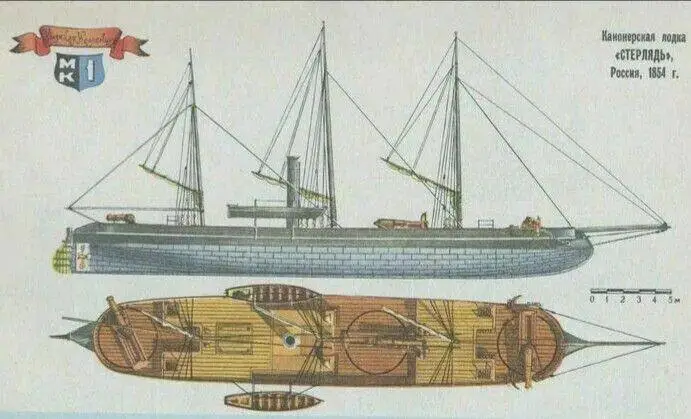

Впрочем, история ещё сложнее: в 1853 году командующий шхерной флотилией контр-адмирал И. И. фон Шанц спроектировал гребную канонерскую лодку. Гребные канонерки были даже построены в количестве 40 штук, но в эпоху пара их ценность была невысока. Тем более, что ещё в 1824 году, после знаменитого наводнения, капитан 1 ранга П. Чистяков предложил использовать детали корпусов повреждённых кораблей для строительства вооружённых крупнокалиберными пушками пароходов с низкой осадкой, но на тот момент Морское ведомство проект не заинтересовал. В 1854 году по проекту фон Шанца была построена паровая канонерка «Стерлядь», по образу и подобию которой Шестаков спроектировал своего «Осетра» — прообраз всех «путиловских канонерок».

Канонерская лодка «Стерлядь» — источник вдохновения

Изначально на канонерках должны были стоять паровые машины конструкции Непира, но заказанные до войны в Великобритании двигатели были конфискованы британским правительством. Что, как выяснилось впоследствии, было к лучшему: непировские машины были ненадёжны, особенно в исполнении завода Нобеля, да и весьма дороги. Поэтому Путилов сосредоточился на производстве менее мощных, но значительно более простых и надёжных паровых машин системы Пенна. Именно их производство Николаю Ивановичу удалось наладить на малых предприятиях Санкт-Петербурга силами мастеровых-прядильщиков. Впрочем, часть заказа выполняли и крупные предприятия: Александровский завод, заводы Томпсона, Ишервуда, Фрике, Берда, Семёнова, Ижорский казённый завод, компания «Ашворт и Стивенс».

Насколько качественными были машины, поставленные Путиловым? Сам инженер отзывался о них следующим образом:

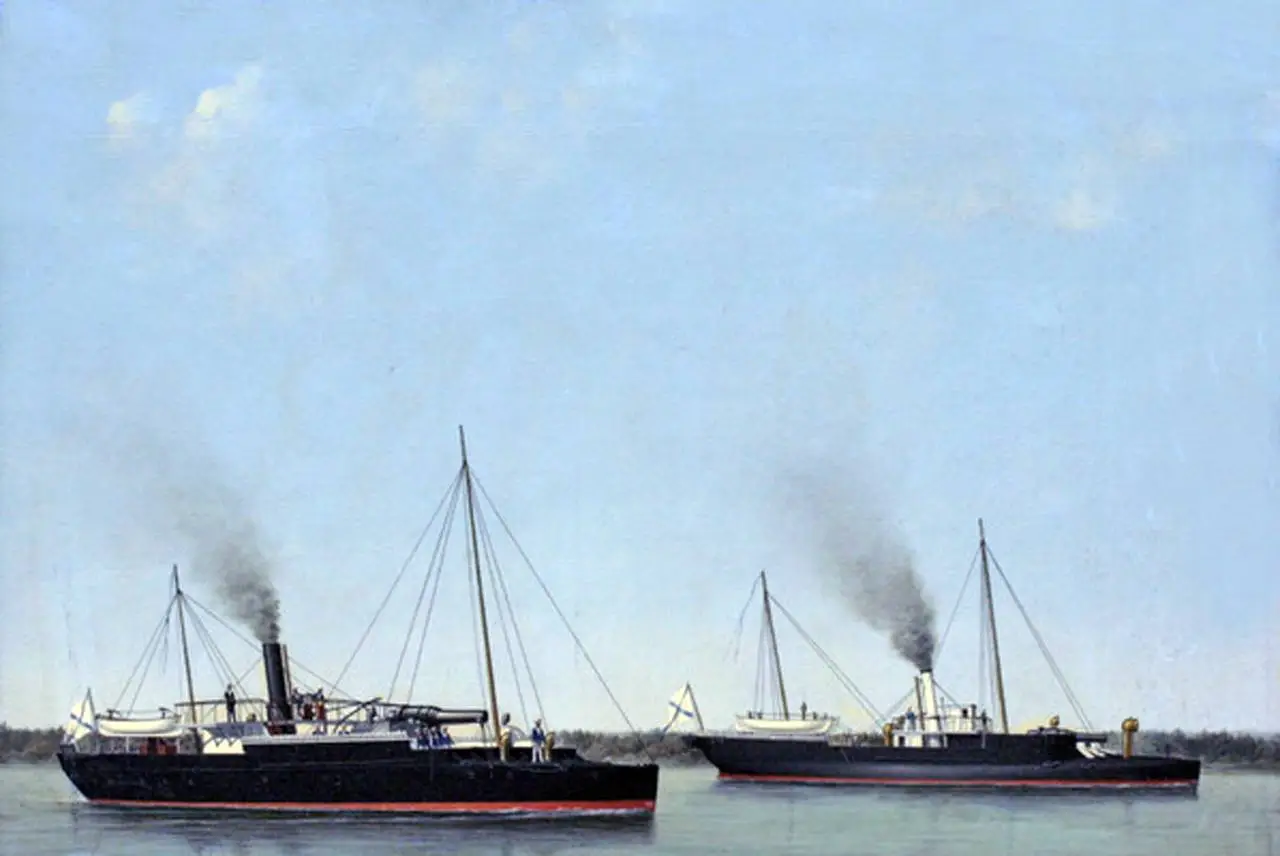

Русские канонерки в атаке

Сегодня известно, что идти на штурм фортов Кронштадта англичане с французами не собирались. Но на тот момент подобных сведений у русского Морского ведомства не было, а кроме того... Строительство за три месяца 32 канонерских лодок стало для союзников неприятным сюрпризом. Французский адмирал Пено писал: «Мы стоим против неприятеля деятельного, умеющего усиливать свои средства и нанести нам вред... Паровые канонерки, столь быстро построенные русскими, и число которых может ещё увеличиваться, совершенно изменили наше положение в отношении к противнику. Мы теперь должны не только думать о нападении, но и заботиться о собственной защите, потому что у русских больше канонерских лодок, нежели у англичан».

«Канонерские лодки «Бурун» и «Вихрь» худ. Алексеев из собрания ЦВММ.

Строительство канонерских лодок в Крымскую войну стало вехой в истории отечественного кораблестроения. И дело здесь не только в опыте сетевого планирования производства. Путилов наглядно продемонстрировал Морскому министерству необходимость импортозамещения. После Крымской войны за рубежом Россия закупала только по одному экземпляру двигателей, с расчётом на организацию производства серии на собственных предприятиях. Именно отечественными машинами были оснащены винтовые корветы и клиперы послевоенной постройки. Но это уже другая история!

Информация