«Болезнь Эдо». Снятое проклятие армии и флота императорской Японии

Уже на протяжении примерно 2400 лет именно рис занимает особое место в рационе жителей Японии. Его значение так велико, что в японском языке иероглиф «варёный рис» (звучит как «гохан») стал синонимом еды вообще: аса-гохан – завтрак, хиру-гохан – обед, бан-гохан – ужин. К тому же в дело шли все части этого растения: стебли использовались для изготовления татами, паста – для окрашивания тканей шелка для кимоно, отруби были компонентом некоторых средств народной косметики.

При этом рис не является исконно японским продуктом, впервые выращивать его стали в индийском Ассаме и китайской провинции Юньнань, а в Японию этот злак привезли корейские переселенцы. Для выращивания риса климат японских островов оказался очень подходящим, но процесс был трудоемким и требовал кооперации и совместных усилий всех членов сельской общины, зато и урожаи были весьма высокими.

Рисовое поле, средневековая японская миниатюра

Рисовое поле, средневековая японская миниатюра

Японские женщины на рисовом поле

Со временем появились особые японские сорта риса – с короткими и широкими зернами, которые при варке слипаются, а не рассыпаются, но и не превращаются в кашу. У индийских же сортов риса зерно длинное и тонкое.

С VII века японские крестьяне платили налоги рисом, этим же злаком получали оплату самураи. Но со временем именно рис стал причиной появления в Японии тяжёлой болезни, и раньше поражала она, в основном, богатых жителей крупных городов, и даже называлась эдо-вадзурай: «болезнь (или проблема) Эдо» (прежнее название Токио). Живший в XVIII веке известный японский врач Кацуки Гюзан, например, писал, что причиной этой болезни являются почва и вода Эдо, и заболевший там самурай для излечения должен срочно покинуть город и уехать в родную провинцию. Переезд действительно помогал, но дело было не в особо вредном воздухе или почве японской столицы. В провинции мало кто занимался очисткой и шлифовкой рисовых зёрен, ведь этот процесс был очень долгим и трудоёмким. Но именно в оболочке риса содержалось вещество, недостаток которого и вызывал казавшуюся неизлечимой болезнь, которую в Японии называли также «какке», а в других странах она была известна как «бери-бери», что в переводе с индийского означает «овца»: в этой стране когда-то решили, что походка больных похожа на овечью.

Одно из устройств для шлифовки риса

Позже были проведены пугающие эксперименты, показавшие губительность употребления одного очищенного, лишённого своей оболочки риса: воробьи на такой «диете» умирали через 9 дней, мыши – через 18, а кролики жили не больше 24 дней. Однако представители высших сословий Японии и богатые горожане считали ниже своего достоинства есть неочищенный и неотшлифованный рис. Посмотрите, как он выглядит:

Не слишком аппетитно, не правда ли? Однако рядовых жителей Страны Восходящего солнца это не смущало – проблемой было недостаточное количество этого злака.

Попытки «улучшения» природных продуктов вообще ни к чему хорошему никогда не приводят. Лишилась всех полезных свойств тщательно просеянная пшеничная мука высшего сорта. Та же история – с рафинированным и дезодорированным подсолнечным маслом, которое теперь превратилось в растительный кулинарный жир – а мы ведь помним насыщенный янтарный цвет и умопомрачительный запах жареных семечек, «настоящего» советского разливного подсолнечного масла, которое было просто переполнено витаминами и микроэлементами. С попытками улучшить рис было еще хуже, поскольку именно в его шелухе содержится тиамин («витамин В1»). Его дефицит и вызывает страшную болезнь, у которой, кстати, есть три формы – сердечно-сосудистая «влажная» с отеками ног, «сухая» с кахексией и поражением периферических нервов, и развивавшаяся у пьяниц церебральная.

В 1877 году от бери-бери умерла даже тетка императора Муцухито (более известен как император «светлого правления» – Мэйдзи), да и у него тоже отмечались признаки этой болезни.

Очищенный белый рис широко употребляется в пищу во многих странах мира, но не является основой рациона, и потому недостаток тиамина компенсируется регулярным употреблением других продуктов. А вот в Юго-Восточной Азии всё было по-другому. Дэвид Арнольд в статье «Британская Индия и проблема бери-бери» писал, что эта болезнь буквально опустошила Южную и Восточную Азию. А в Японии болезнь бери-бери неожиданно стала огромной проблемой для личного состава военно-морского флота этой страны.

Проклятие японских военных моряков

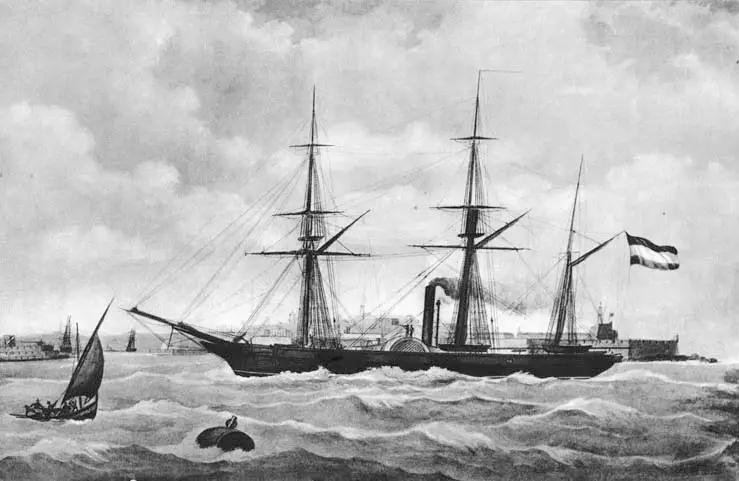

Военно-морской флот современной Японии, в сущности, очень молод. Формироваться он начал лишь в 50-х гг. XIX века. Первый паровой (колесный) военный корабль был передан японцам послом Голландии Курциусом в 1855 году и получил поэтическое название «Канко Мару» – в честь одной из строк «Книги перемен» («И-цзин»), которая используется для гадания. «Канко» – это начало строки «Кан коку ши ко» («чтобы увидеть свет страны»), «Мару» – традиционный суффикс, чаще всего трактуется как магический круг, защищающий судно, но также как «завершенность» и «мощь».

«Канко Мару»

В начале Реставрации Мэйдзи (1868 г.) была принята программа индустриализации и милитаризации страны, которая включала и план по созданию военного флота.

Молодой император Муцухито на фотографии 1873 г.

На протяжении веков «бичом» европейских моряков была цинга – заболевание, вызываемое дефицитом аскорбиновой кислоты («витамина С»). А матросы японского военного флота страдали от бери-бери, и это может показаться странным – мы ведь помним, что первоначально эта болезнь была уделом богатых и знатных людей. Однако очищенный рис лучше хранится, не прогоркает и требует меньше пресной воды при варке – всё это имеет большое значение в море. А в 1861 году англичанин Сэмпсон Мур изобрёл машину для быстрой очистки риса. И потому не только на военные корабли, но и в армейские части теперь поставляли именно белый рис. Очищенный рис теперь стал достаточно дешевым, его могли позволить себе и рядовые подданные императора, что они делали весьма охотно – ведь это ставило их в один ряд со знатными особами.

На флоте ситуация усугублялась тем, что в мирное время экипажи кораблей бесплатно получали на камбузах только рис – остальные продукты они могли покупать. Практически все рядовые матросы предпочитали питаться бесплатно, а сэкономленные деньги посылали семьям. Результат был вполне закономерным. Особенно поразила всех ситуация на учебном корабле «Рюдзё», на котором за время 9-месячной экспедиции к берегам Новой Зеландии, Чили, Перу и Гавайским островам (с 19 декабря 1882 по 15 октября 1883 гг.) заболели 169 членов экипажа из 367 (44,9%), причем 25 из них умерли (6,7%). Ситуация была настолько острой, что судну пришлось сделать остановку на Гавайях, где заболевшие выздоровели и корабль смог отправиться к родным берегам. Причина выздоровления была в изменении рациона питания (добавление свежих овощей), но тогда значения этому никто не придал.

В японской армии ситуация была не лучше. Известно, что во время Русско-японской войны бери-бери была диагностирована у 250 тысяч солдат. Число жертв этой болезни достигло 27 тысяч человек – при том, что непосредственно на поле боя были убиты и скончались от полученных ран в госпиталях 47 тысяч японских солдат и офицеров. Но именно на японских военных кораблях ситуация была наиболее трагичной: на некоторых из них число заболевших достигало трети от всего личного состава. А вот на европейских и американских кораблях о загадочной болезни бери-бери даже и не слышали.

Спасительная ошибка Канехиро Такаки

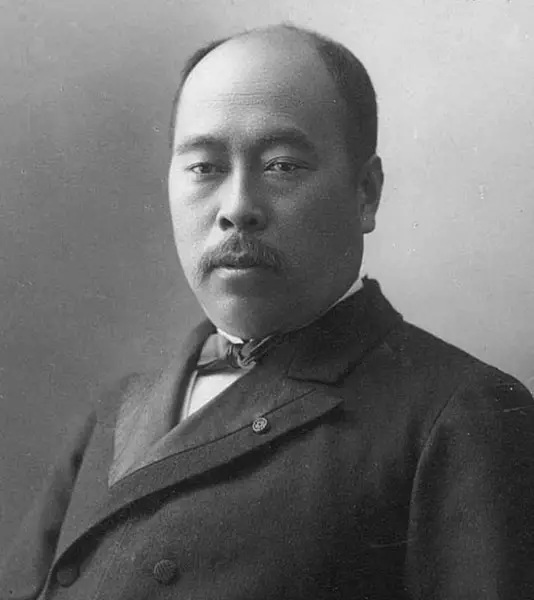

Kanehiro Takaki на фотографии 1899 г.

В это время (с 1872 г.) на флоте служил врачом Канехиро Такаки (Kanehiro Takaki) – выпускник медицинской школы Кайсэй Гакко, находившейся в городе Кагосима. В 1875 году молодой перспективный врач был направлен на стажировку в Великобританию, где работал в больнице Святого Томаса и стал первым японским членом Королевского колледжа хирургов Англии. Вернувшись на родину в 1880 году, он получил должность начальника медицинского отдела Министерства военно-морского флота. В следующем году он основал медицинскую школу Сэй-И-Квай, которая теперь является медицинским факультетом расположенного в токийском районе Минато частного университета Дзикэй (на русский язык это название переводится как «милосердие и любовь»).

По долгу службы, он занялся и проблемой бери-бери. Эпидемия набирала обороты. В 1883 году средняя за заболеваемость бери-бери на флоте составляла 12%, однако на некоторых кораблях число заболевших достигало 30%. В то время считалось, что данное заболевание является инфекционным, и в 1885 году даже прошло сообщение об открытии бактерии-возбудителя, которое, впрочем, скоро было опровергнуто. Однако инфекционная версия причины заболевания продолжала считаться приоритетной, поэтому на японском флоте большое внимание стали уделять вопросам санитарии и личной гигиены моряков. В результате на военных кораблях этой страны практически не было кишечных инфекций, но на заболеваемости бери-бери эти меры никак не отражались. Согласно другой версии, причиной бери-берр были чрезмерная сырость и влажность.

Такаки решил посмотреть на проблему с другой стороны. Он обратил внимание на то, что заболевание поражает людей очень уж избирательно, и морские офицеры болеют гораздо реже матросов. На этом основании он сделал абсолютно правильный вывод, что причиной может являться различие в рационе: имеющие больше средств офицеры питались более разнообразно. О витаминах тогда ещё никто не знал (они были открыты в 1911 году), и Такаки решил, что дело в недостатке белка. Этот вывод был неверным, причиной болезни был дефицит витамина «В1», однако по счастливой случайности увеличить потребление матросами белка Такаки решил за счёт ячменя – продукта, в котором содержится много тиамина.

Проблема была в том, что консервативно настроенные японские адмиралы выступили против изменения рациона своих подчиненных. Да и рядовые матросы переходить на незнакомые им продукты не хотели, и на кораблях потом даже вспыхивали «хлебные бунты». Такаки обратился напрямую к императору. Он просил разрешения на проведение эксперимента с изменением рациона питания (вместо белого риса – хлеб, ячмень в разном виде и небольшие порции мяса) на корабле, отправлявшемся в длительное плавание. Любопытен аргумент, приведенный им в разговоре с монархом:

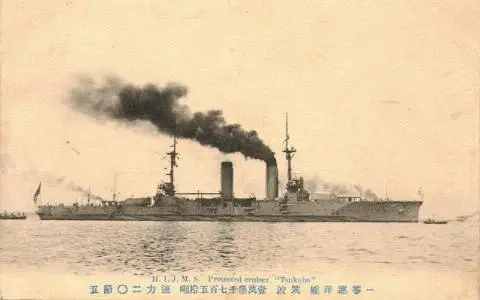

Tsukuba

Такаки не был уверен в успехе. Понимая, что никто из начальства дерзости ему не простит, этот выходец из бедной самурайской семьи Сацума в случае неудачи решил совершить ритуальное самоубийство. Но плавание «Цукубы» завершилось его триумфом: корабль находился в море с 3 февраля 1884 по 16 ноября 1884 года, и за это время заболели всего 14 человек, в то время как численность его экипажа составляла более 300. При этом выяснилось, что именно заболевшие являлись самыми злостными нарушителями предписанной диеты. Напомним, что на «Рюдзё» в 1882–1883 гг. за время аналогичного плавания из 267 членов экипажа заболели 169 и умерли 25 человек.

Теперь даже враги и недоброжелатели Такаки вынуждены были признать его правоту, и в рацион моряков срочно стали вводить хлеб и ячмень. Но матросы не хотели их есть. Сам Такаки писал тогда:

Выход все же был найден: в популярное на флоте карри (блюдо с рыбой, реже — с мясом) стали добавлять не только рисовую, но также и ячменную муку. Результат превзошел все ожидания: всего за несколько лет болезнь бери-бери стала редкой на японских военных кораблях. И в 1904 г., на момент начала войны с Российской империей, Япония имела мощный и боеспособный флот с хорошо обученными экипажами.

Гораздо хуже была ситуация в армейских сухопутных частях, где отшлифованный белый рис составлял основу рациона солдат даже и в 1904 году. Такова была сила инерции, которую усугубляло ещё и традиционное соперничество армии и флота. В результате бери-бери «уложила в госпитали» 250 тысяч солдат, из которых умерли 27 тысяч – почти 57,5% от боевых потерь. Смертей могло быть и больше, однако в феврале 1905 г. министр армии генерал Масатаке Тераути всё же приказал добавить в рацион своих подчиненных ячменную муку.

Тераути Масатаке на портрете неизвестного художника

Любопытно, что в это же время изменили и тюремный рацион – и это также вызвало большое неудовольствие заключённых.

Уходившие в отставку солдаты и моряки продолжали и дома употреблять ставшие привычными блюда с добавлением ячменя. Авторитет армии и флота в японском обществе был очень высок, и потому примеру отставников стали следовать их родственники и знакомые, новые блюда начали подавать в местных заведениях общественного питания (идзакая, корё-рии, робатаяки и т. д.). Болезнь бери-бери стала отступать, но случались и рецидивы.

Так, в годы Второй мировой войны она поразила солдат некоторых японских гарнизонов, располагавшихся на отдаленных островах. Дело было в том, что они игнорировали инструкции, согласно которым к белому рису следовало добавлять ячмень, и по привычке готовили для себя блюда исключительно из риса.

Японские солдаты за приготовлением пищи

Однако в послевоенной Японии гастрономические предпочтения ее жителей претерпели значительную трансформацию, особенно заметную у людей нового поколения. Сельское хозяйство Японии сильно пострадало, производство риса значительно упало, приходилось употреблять в пищу завозимую американцами пшеницу. Школьникам рис вообще не доставался – во время обеда они получали только пшеничный хлеб.

С другой стороны, демобилизованные солдаты привезли из Маньчжурии и Китая рецепты пшеничной лапши и своеобразных пельменей гёдза, тесто для которых традиционно готовится из пшеничной муки. Дело дошло до того, что в 1970-х гг. правительство Японии решило провести пропагандистскую кампанию, призывающую «возвратиться к истокам». Японцы и сейчас едят много риса и очень чувствительно реагируют на повышение цен на этот продукт. Однако к довоенному уровню потребления этого злака они так и не вернулись.

«Ячменный барон»

Но посмотрим, что происходило в Японии после полной победы Канехиро Такаки.

Канехиро Такаки на фотографии 1904 г.

В 1905 году он был награждён Орденом восходящего солнца I степени и получил японский дворянский титул дансяку, который часто сравнивают с европейским баронским. Недовольные аристократы старых родов презрительно называли доктора «ячменным бароном» (или «бароном ячменя»), и это название прижилось, сам Такаки не видел в этом прозвище ничего зазорного. Кроме того, его имя появилось на карте Антарктиды – мыс Такаки. Всеми уважаемый в Японии врач Канехиро Такаки умер в возрасте семидесяти с половиной лет в 1920 году.

Секрет бери-бери

Канехиро Такаки был прав в своих опасениях, что секрет болезни бери-бери будет раскрыт не японскими, а европейскими учёными. Ещё в 1880-х гг. русский доктор Николай Лунин провел эксперимент, в котором одну группу мышей кормили натуральным молоком, другую – искусственной смесью белков, жиров, углеводов и соли. Все подопытные мыши второй группы вскоре умерли. Стало понятно, что для нормального функционирования живому организму нужно что-то ещё.

В 1897 году голландский врач Христиан Эйкман в экспериментах на домашних птицах установил, что в случае с бери-бери дело не в недостатке белковой пищи, а в дефиците какого-то вещества, которое содержится в рисовой шелухе.

В 1905 году У. Флетчер установил, что бери-бери неизбежно развивается у людей, основу рациона которых составляет отшлифованный белый рис, но этой болезнью не страдают те, кто в таких же количествах едят рис бурый – неочищенный.

В 1906 году Фредерик Хопкинс выступил с предположением о том, что в пище содержатся не только известные науке соединения (жиры, белки, углеводы), но также какие-то микроскопические добавки, жизненно необходимые для нормального функционирования организма.

В 1911 году польский ученый Казимир Функ именно из рисовых отрубей выделил кристаллическое вещество, отсутствовавшее в зёрнах риса, и эффективное в лечении бери-бери. Поскольку оно относилось к группе аминов, Функ дал ему название «витамайн» – «амин жизни» (в 1920 году появилось привычное название – витамины). Строго говоря, Функ получил кристаллическую смесь разных веществ, и доля тиамина в ней составляла всего 0,1%. В чистом виде тиамин удалось выделить лишь в 1926 году.

В 1929 г. Эйкман и Хопкинс получили Нобелевскую премию. А вклад Николая Лунина был забыт даже в России, и в 1934 году его не пригласили на проходившую в Ленинграде первую Всесоюзную конференцию по витаминам.

Информация