1861-1865 гг. «Богатый» Север против «нищего» Юга

Непобедимый доллар

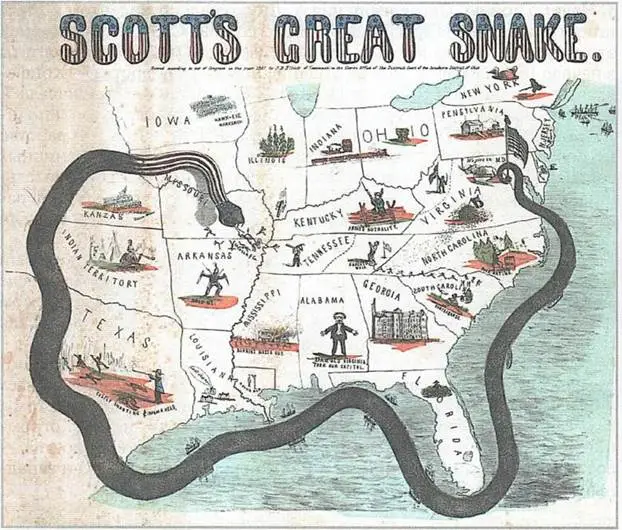

Когда от Североамериканских штатов откололась Конфедерация и началась война, исход её многим казался непредсказуемым. Северу с его населением в 22 млн. против всего 9 млн. у Юга, из которых 3,6 млн. были рабами, и мощной экономической базой противостояли штаты, располагавшие, однако, более многочисленной и хорошо вооружённой профессиональной армией.

Конфедератам Юга удалось начать боевые действия с целой серии побед, под угрозой был и Вашингтон, пока Север не взялся за военное дело всерьёз. Реальный перелом наметился только в 1863 году после трёхдневной битвы у Геттисберга и начала знаменитого марша к Атлантике армии генерала Шермана.

Объективные причины проигрыша Конфедерации, несмотря на солидную поддержку из-за рубежа, будут рассмотрены во второй части этого небольшого исследования. Здесь – о победителях и о победившем долларе.

Финансирование Гражданской войны в США заметно различалось между Союзом и Конфедерацией, что в полной мере отражает различия в их экономической базе и ресурсах. Но вопрос не только в том, как Север, которому извне никто, по большому счету, и не помогал, смог победить Конфедерацию.

Сепаратисты Юга пытались манипулировать импортерами своего хлопка с целью получения военной или иной помощи, но это не помогло. А северный Союз, даже потеряв существенную часть сырьевой базы, смог ещё и начать выстраивать в ходе войны финансовую систему, которая легла в основу всей современной американской.

Затраты и источники финансирования

Север за четыре года войны потратил на военные цели около 3,2 миллиарда долларов. Около 66-67% военных расходов Союза были профинансированы за счёт заимствований, в первую очередь через выпуск государственных облигаций, которые привлекли более 2 миллиардов долларов. Эти облигации были в основном проданы внутри страны, поскольку первоначально Союзу было трудно привлечь деньги за рубежом.

Около 21% средств поступило от налогообложения, включая новые налоги на прибыль и повышение тарифов. Около 13% средств поступило фактически за счёт инфляции, частично из-за выпуска бумажных денег, обеспеченных облигациями, а не золотом или серебром. Союз также получил некоторую сумму от продажи государственных земель.

Правительство Союза увеличило налоговые поступления, включая подоходный налог. Причём начиналось всё с предельно скромного 3%-ного налога на доходы свыше 800 долларов в месяц, который позже был увеличен. В северных штатах сразу были введены более высокие тарифы на импорт и акцизы на такие товары, как виски и табак.

Если сегодня в США 800 долларов в месяц не тянут даже на пособие по безработице, то в те годы это были очень большие деньги. Зарплата рядовых солдат составляла примерно 13 долларов в месяц на Севере и 11 долларов в Конфедерации. Это было чуть выше средней зарплаты батрака на ферме, которая колебалась в пределах 10–15 долларов в месяц в целом по стране.

Конечно, зарплаты офицеров были значительно выше, причём нередко в Конфедерации они были выше, чем в Союзе, например, у капитанов месячный доход варьировался от 115,50 долларов (Союз) до 130 долларов (Конфедерация), а у генералов доход мог доходить до нескольких сотен долларов в месяц — например, генерал-лейтенант армии Союза получал около 748 долларов в месяц.

Особенности денежно-кредитной реформы

Министр финансов Сэлмон П. Чейз сыграл решающую роль в создании новой банковской системы, направленной на ограничение безудержной инфляции, извлекая уроки из проблем инфляции прошлых войн, в которых непосредственное участие принимали США. Удивительно, но факт: экономика Союза существенно расширилась во время Гражданской войны, поддерживая крупные военные расходы за счёт сочетания финансовых инноваций и промышленного роста.

Как таковой, никакой долларовой реформы не было ни в штатах Севера, ни в Конфедерации. Однако многое изменилось в финансах именно Союза. Так, выпуск государственных облигаций для финансирования военных расходов был важным шагом на пути модернизации всей финансовой системы оставшихся едиными штатов.

Эти облигации были проданы в основном местным инвесторам, нередко розничным, что было в новинку не только для США, но и для всего мира. Новые ценные бумаги были обеспечены правительственными кредитами, что делало их относительно безопасными. Показательно, что доверие к американским государственным заёмным бумагам не утрачено до сих пор.

Промышленный подъём

Север в течение Гражданской войны оставался промышленно развитым регионом с сохранившимися, несмотря на войну, металлургией, машиностроением, текстильной и швейной промышленностью. Война, скорее, простимулировала эти отрасли за счёт оборонных заказов. На севере единой до войны страны сосредоточилось около 75% всей промышленных мощностей.

При этом постоянно росла за счёт притока иммигрантов численность рабочих, несмотря на значительную утечку кадров в армию. Рост производства военного оборудования и боеприпасов простимулировал и послевоенный экономический бум в северных штатах. Несмотря на вызванные «включением печатного станка» инфляционные процессы, Север избежал масштабного экономического кризиса.

В этом едва ли не главное отличие Севера от Юга, причём Союз даже в дни войны сохранил относительно высокий уровень жизни рабочих и фермеров. При этом заимствования в виде гособлигаций, правда, резко увеличили государственный долг — примерно с 90 миллионов долларов в 1861 году до почти 2,8 миллиарда долларов к 1866 году.

Но известно, что уже к началу войны Север, в отличие от Юга, рабовладельческая экономика которого держалась преимущественно на хлопке и логистике, обладал мощной промышленной базой. Заводы, ориентированные до этого на гражданскую продукцию, перешли на производство оружия, обмундирования, боеприпасов и иных отнюдь не мирных товаров.

Транспортная отрасль, особенно железные дороги, давали Союзу ещё и логистические преимущества. В годы войны Военное министерство создало Военные железные дороги Соединенных Штатов для эксплуатации и расширения магистралей, имеющих решающее значение для переброски войск и материалов.

Такие действия и обеспечили в дальнейшем бум железных дорог, акции железнодорожных компаний и банков, инвестировавших в отрасль, были во второй половине XIX века наиболее активно торгуемыми на Уолл-стрит.

Хотя некоторые отрасли промышленности на Севере, такие как текстильные фабрики и производители боеприпасов, в которых до сих пор используется получаемая из хлопка нитроцеллюлоза, первоначально пострадали от потери хлопка, поставлявшегося до этого с Юга, импортозамещение оказалось вполне удачным.

Основной заменой «южному» хлопку с территории Конфедерации стали поставки из Индии, Египта, Бразилии и ряда других регионов, где быстро расширялись хлопковые плантации. Параллельно этому текстильная промышленность северных штатов при производстве продукции частично переориентировалась с хлопка на другие текстильные волокна, такие как шерсть.

Кто записался в добровольцы

Остаётся ещё один вопрос: экономил ли Союз и если да, то сколько за счёт добровольцев вместо регулярной армии? Среди «знатоков» истории, особенно из числа реконструкторов, весьма распространено мнение о том, что Конфедерация пыталась сократить военные расходы путём широкого привлечения к военным действиям добровольцев и ополченцев.

Более того, ближе к концу войны шла вербовка ещё и из числа чернокожих рабов, желавших получить свободу в обмен на службу. Такая практика, безусловно, имела место, но массового характера не носила. А вот Союз такие действия практиковал куда шире, изначально потому, что регулярных войск в северных штатах было очень мало.

Но при этом призыв проходил у северян с намного большим успехом, и добровольцы в армии Союза на всём протяжении Гражданской войны в США составляли подавляющее большинство боевых сил. Всего лишь около 2% личного состава были призывниками, и еще 6% были заменителями, получавшими зарплату от призывников.

Легальный «откос» от службы применялся на Севере с самого начала войны, а на Юге был введён позже и на менее привлекательных условиях. «Заместители» соглашались служить вместо призванного гражданина и фактически сами были добровольцами, хотя в статистику призывников тоже включались.

Возможность официально откупиться от призыва стоила около 300 долларов. Эта мера была крайне непопулярна среди бедных слоёв населения и спровоцировала бунты, в частности знаменитые призывные беспорядки в Нью-Йорке летом 1863 года. Недовольство вызывала именно возможность нанять себе «300-долларового человека» в замену.

Такой подход и породил мнение, что война ведётся богатыми, а воюют бедные. А спустя всего полтора года после начала войны в Союзе был введён так называемый «100-долларовый закон» — добровольцам выплачивалась премия в 100 долларов, чтобы увеличить набор в армию, что тут же вызвало коррупцию и дезертирство.

На практике человек мог прийти на призывной пункт, получить премию и тут же дезертировать, некоторые повторяли это много раз, в армии и юриспруденции получив название «премиальных прыгунов». Хорошо известен случай, когда один на редкость предприимчивый гражданин США премировался таким образом 32 раза за войну.

Информация