Немецкие БПЛА и их боевое применение в ходе Второй мировой

Активные работы по беспилотным летательным аппаратам различного назначения в Германии начались во второй половине 1930-х, после прихода к власти нацистов. Первоначально это были аппараты, спроектированные для тренировки зенитных расчётов, но вскоре появились дроны, которые пытались использовать для ведения фоторазведки. Достаточно высокий уровень немецкого авиа- и приборостроения позволил создать и активно применять в боевых действиях самолёты-снаряды, предназначенные для нанесения ударов по крупным площадным целям.

Беспилотная мишень Fieseler Fi 157

В 1937 году германское Министерство авиации заключило с фирмой Fieseler Flugzeugbau контракт на проектирование и постройку беспилотного дистанционно управляемого самолёта, предназначенного для тренировки зенитных расчётов.

К тому моменту фирма «Физлер» была известна созданием ряда моделей гоночных и спортивных самолётов. В 1936 году штурмовик Fi 98 участвовал в конкурсе на лёгкий пикировщик-штурмовик, но проиграл Hs 123. Широкую известность приобрёл лёгкий многоцелевой самолёт Fi 156 Storch – способный действовать с плохо подготовленных, ограниченных по протяженности полос.

Беспилотная радиоуправляемая мишень Fi 157 представляла собой изготовленный из дерева моноплан с низко расположенным крылом. Взлётная масса аппарата составляла 309 кг. Длина – 5,86 м, размах крыла – 6,5 м. Четырёхцилиндровый рядный двигатель с воздушным охлаждением Hirth Motoren HM 60 мощностью 80 л.с. обеспечивал максимальную скорость полёта 290 км/ч. Проектная дальность – более 300 км. Потолок – около 3000 м.

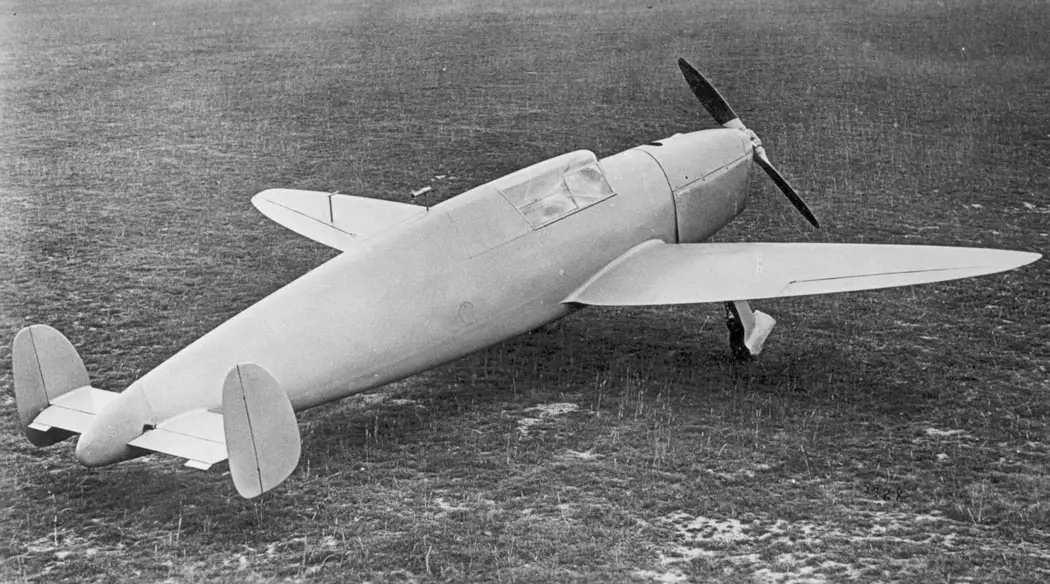

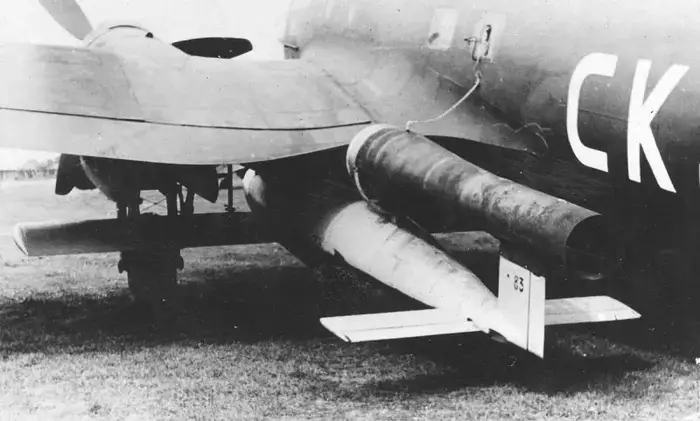

Беспилотный самолёт-мишень Fi 157, подвешенный под бомбардировщик He 111B

Запуск Fi 157 в воздухе происходил с бомбардировщика He 111B. Радиокомандное управление осуществлялось с самолёта-носителя или выносного пункта управления, расположенного на земле или корабле.

Всего для испытаний было построено три опытных прототипа, но все они разбились. Для отработки аппаратуры дистанционного управления в 1938 году был изготовлен увеличенный в размерах пилотируемый вариант Fi 158, оборудованный убирающимися шасси, с шестицилиндровым рядным двигателем воздушного охлаждения Hirth HM 506A мощностью 160 л.с.

Самолёт Fi 158

Максимальная взлётная масса самолёта составляла 646 кг. Длина – 6,6 м, размах крыла – 7 м. Максимальная скорость – 350 км/ч. Практическая дальность – 350 км. Потолок – 6700 м.

Fi 158 поднялся в воздух 9 марта 1938 года и успешно летал под управлением пилота. Однако доводка аппаратуры дистанционного управления не заладилась. После начала Второй мировой войны интерес заказчика к беспилотной мишени снизился, и руководство фирмы «Физлер» ввиду высокой загрузки другими, более актуальными заказами свернуло работы по этой теме.

Беспилотный летательный аппарат Argus As 292

Практически одновременно с Fi 157 компания Argus Motoren GmbH начала проектирование достаточно компактной и недорогой воздушной мишени Flakzielgerät 43. Практические работы велись на заводе авиационных двигателей Argus-Flugmotorenwerke в берлинском пригороде Райникендорф. Помощь в конструировании и сборке первого прототипа оказывала компания Deutsche Forschungsanstalt für Segelflug – специализировавшаяся на создании планеров. Системой дистанционного управления занималась фирма C. Lorenz Company.

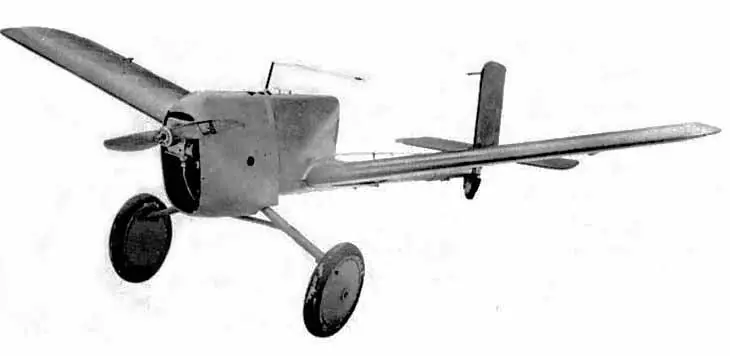

Аппарат, получивший фирменное обозначение Argus As 292, впервые поднялся в воздух 9 июня 1937 года. Внешне этот беспилотник очень сильно напоминал изделие, выполненное школьниками в авиамодельном кружке.

БПЛА As 292

На первом этапе полёты осуществлялись под управлением простенького автопилота, который передавал команды на подпружиненные элероны, рули высоты и направления при помощи компактных реверсивных двигателей постоянного тока через тросики. Силовые элементы конструкции были выполнены из тонких стальных труб. Обшивка – полотняная. Для разбега и взлета воздушная мишень имела трехточечное шасси.

Взлётный вес достигал 24 кг. Длина и размах крыла составляли 2,4 м. Компактный двухтактный моторчик воздушного охлаждения производства Argus Motoren GmbH мощностью 3 л.с. обеспечивал скорость до 80 км/ч.

Беспилотный As 292, оснащённый автономным управлением, мог летать по заданной программе, но военных не устроила его неспособность выполнять противозенитные манёвры, резко меняя высоту, направление и скорость полёта. После чего было решено создать радиоуправляемую модификацию.

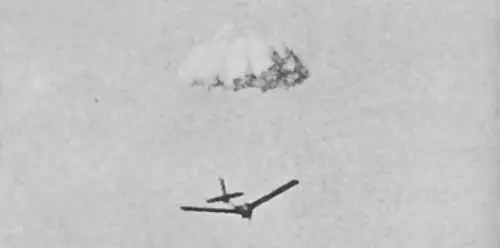

Доработанный дрон совершил свой первый дистанционно управляемый полёт 14 мая 1939 года на испытательном полигоне в Рехлине. В благоприятных условиях с наземного передатчика обеспечивалось управление беспилотником на дистанции до 12 км. Командование Люфтваффе сочло, что радиоуправляемый As 292 пригоден для ведения фоторазведки в ближнем тылу противника, и на БПЛА были установлены две фотокамеры, после чего его вес увеличился до 28 кг. Для улучшения лётных данных был использован двигатель мощностью 7 л.с, а шасси в связи с ростом массы пришлось усилить. С новым мотором скорость увеличилась до 100 км/ч, а запаса бензина хватало примерно на 30 минут полёта. Посадка осуществлялась при помощи парашюта.

2 октября 1939 года дрон успешно выполнил пробный разведывательный полёт и заснял участок территории на полигоне.

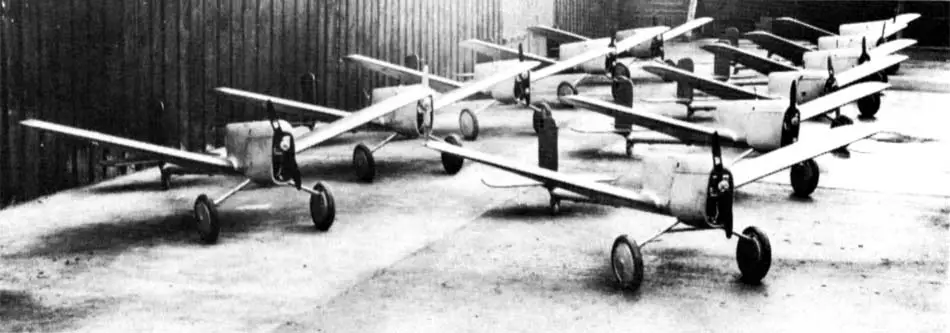

Комиссия Министерства авиации, проанализировав возможности As 292, заказала постройку 100 лёгких беспилотных фоторазведчиков. Однако из-за высокой загруженности фирмы «Аргус» заказами выпуск БПЛА начался только в 1942 году, и на выполнение контракта ушло около года.

Что стало с беспилотными аппаратами As 292, переданными заказчику, неизвестно. Достоверная информация о их боевом применении отсутствует. Возможно, что вместо фотокамер немцы оснащали их боевой частью и пытались наносить удары по наземным целям или использовали для обучения и тренировки зенитных расчётов.

Самолёт-снаряд Fieseler Fi 103

Нацистская Германия стала первой страной, создавшей и применившей по реальным целям на территории противника реактивные самолёты-снаряды. Ключевую роль в создании таких летательных аппаратов с автономной системой наведения сыграли фирмы Argus Motoren GmbH и Fieseler Flugzeugbau, уже имевшие опыт постройки беспилотников.

К концепции реактивного ударного дрона-камикадзе конструкторы пришли не сразу. В конце 1930-х годов в Германии начались исследования по созданию беспилотных бомбардировщиков, что позволяло избежать потерь среди лётных экипажей при атаках хорошо защищённых зенитками и истребителями объектов. По замыслу командования Люфтваффе, летательный аппарат с дистанционным управлением или оснащённый автопилотом с заданной программой должен был доставлять тяжелую боевую часть к вражескому объекту. На первом этапе рассматривалось два варианта: одноразовый самолёт-снаряд и возвращаемый беспилотный бомбардировщик.

В ходе проектных работ стало ясно, что существующая на тот момент аппаратура дистанционного управления не обеспечивает необходимой дальности действия. Кроме того, беспилотный летательный аппарат, оснащённый поршневым двигателем, при высокой степени уязвимости к средствам ПВО, по стоимости был сравним с пилотируемым самолётом, что при невысокой точности автопилота с инерциальной системой управления делало боевое применение такого самолёта-снаряда слишком расточительным.

Дело сдвинулось с мёртвой точки после того, как фирма «Aргус» создала надёжно работающий пульсирующий воздушно-реактивный двигатель (ПуВРД). В 1941 году его проверили на земле, закрепив двигатель на автомобиле, а затем в полёте — на биплане Gotha 145. Двигателю присвоили обозначение Argus AS 014. В качестве горючего в ПуВРД использовался дешёвый бензин с низким октановым числом.

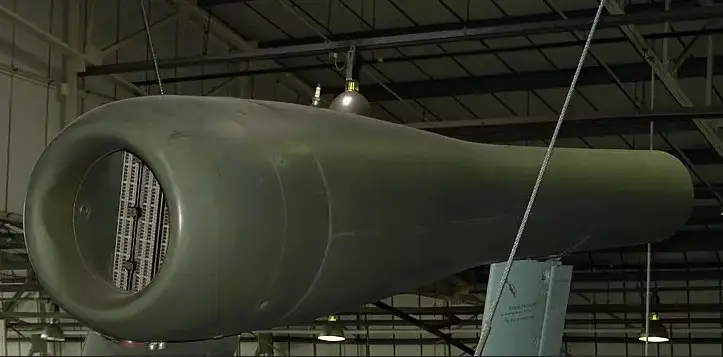

Пульсирующий воздушно-реактивный двигатель Аrgus Аs 014

Конструкция Аrgus Аs 014 была очень простой, и в нём использовались доступные недорогие материалы. Фактически весь ПуВРД представлял собой цилиндрическую камеру сгорания с длинным цилиндрическим соплом меньшего диаметра. Передняя часть камеры состыкована с входным диффузором, через который воздух поступал в камеру. Между диффузором и камерой сгорания имелся пластинчатый воздушный клапан, работающий под воздействием разницы давлений в камере и на выходе диффузора: когда давление в диффузоре превышает давление в камере, клапан открывается и пропускает воздух в камеру. При обратном соотношении давлений диффузор закрывался. Горячие газы истекали через открытый конец трубы, создавая реактивную тягу. Частота повторения цикла при маршевом режиме работы составляла 45-47 раз в секунду. Для первичного воспламенения воздушно-топливной смеси в камере имелась свеча зажигания, которая выдавала высокочастотную серию электрических разрядов.

Благодаря наличию клапанов на решётке Argus As 014, в отличие от прямоточного воздушно-реактивного двигателя, уже не требовалось постоянное высокое давление воздуха на входе в трубу, запирающее её от «обратного выхлопа». Достаточно было только запустить двигатель — и цикл работы поддерживался сам собой, используя для воспламенения очередной порции воздушно-топливной смеси сильно нагретые детали и остатки раскалённых газов.

По сравнению с существовавшими тогда поршневыми моторами двигатель Argus As 014, развивавший тягу до 300 кгс, имел очень низкую топливную эффективность. О его «прожорливости» наглядно свидетельствовал обширный факел, вырывающийся из сопла ПуВРД — следствие неполного сгорания топлива в камере.

Несмотря на это, Argus As 014 ввиду дешевизны, очень простой и в чём-то даже примитивной конструкции при использовании на одноразовом самолёте-снаряде (по современной терминологии – крылатой ракете) был предпочтительней, чем поршневые, турбореактивные и жидкостные реактивные двигатели.

Фирма «Физлер» подготовила предварительный проект, получивший обозначение Р-35, к апрелю 1942 года. Ознакомившись с ним, руководство Люфтваффе включило его в свою ракетную программу Vulkan и выделило финансирование, присвоив кодовое обозначение Kirschkern — «Вишнёвая косточка». Однако этот летательный аппарат больше известен как Fi 103, а также Vergeltungswaffe-1(V-1) – «Оружие возмездия». В русскоязычных источниках часто встречается наименование Фау-1.

Также в проекте участвовала фирма Askania, отвечавшая за систему управления. Для постройки наземной пусковой установки привлекли компанию Rheinmetall-Borsig, имевшую большой опыт проектирования артиллерийских лафетов.

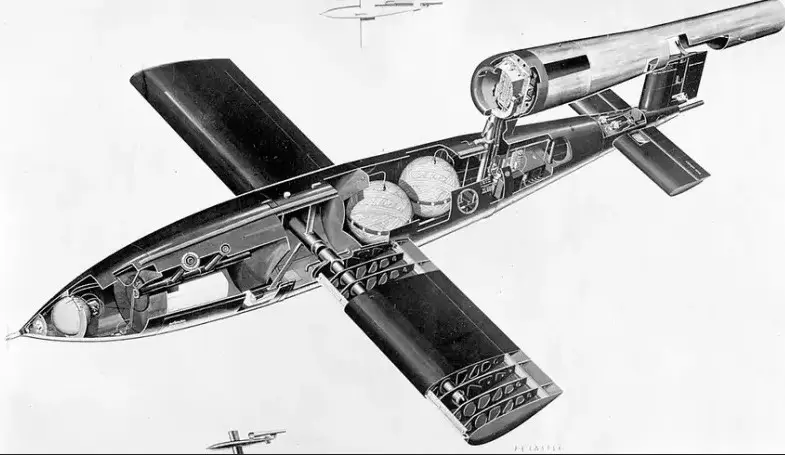

Крылатая ракета Fi 103, имевшая максимально простую и дешёвую конструкцию, представляла собой летательный аппарат со среднерасположенным крылом и однокилевым хвостовым оперением. Двигатель длиной около 3,2 метра располагался над фюзеляжем и хвостовым оперением. Большая часть деталей планера изготавливалась при помощи штамповки из тонкого стального листа, что удешевляло и ускоряло производственный процесс.

Подача топлива к форсункам происходила путём вытеснения сжатым воздухом, поступавшим из сферических баллонов, создававших избыточное давление в баке с горючим, которого хватало на 22 минуты работы. Средний расход топлива составлял 2,35 л/км. Ёмкость топливного бака – до 640 л.

Система управления основывалась на магнитном компасе, контролировавшем курс, и гироскопах, используемых для стабилизации ракеты по крену и тангажу. Высота полёта определялась барометрическим высотомером. Пройденное расстояние фиксировалось одометром, который вращала двухлопастная крыльчатка, установленная в носовой части фюзеляжа. Через 100 километров пути происходило взведение взрывателя, а после преодоления заданного маршрута одометр выставлял рули ракеты на пикирование и отключал двигатель. В случае отказа системы управления боевая часть подрывалась часовым механизмом, по истечении двух часов после старта.

Самолёт-снаряд Fi 103 имел длину 7,73 м. Размах крыла – 5,3-5,7 м. Диаметр фюзеляжа – 0,85 м. Стартовый вес – 2180-2250 кг. Вес боевой части составлял 700-850 кг. Обычно фугасная боеголовка снаряжалась дешёвым аммотолом (смесь тротила с аммиачной селитрой).

Сразу после запуска скорость полёта немногим превышала 500 км/ч. Однако по мере выработки топлива и снижения массы крылатая ракета разгонялась приблизительно до 640 км/ч. В ряде источников говорится, что максимальная скорость Fi 103 доходила до 800 км/ч. Но, скорее всего, речь идёт о скорости, развиваемой на пикировании. Высота полёта выставлялась на земле и могла достигать 2500 м. Но, как правило, полёт к цели осуществлялся в диапазоне высот 800-1100 м. Дальность превышала 220 км.

Запуск осуществлялся с наземной пусковой установки или с самолёта-носителя. При старте с земли реактивный самолёт-снаряд устанавливался на тележку, которая разгонялась до 400 км/ч при помощи поршня, толкаемого паром, возникающим при взаимодействии концентрированной перекиси водорода и перманганата калия. Поднявшись в воздух, Fi 103 отделялся от тележки и летел в сторону цели.

Первый пуск Fi 103 с наземной ПУ с включением двигателя произошел 24 декабря 1942 года. Крылатая ракета с жестко закреплёнными рулями достигла скорости 500 км/ч и, пролетев около 8 км, упала в море. Летом 1943 года состоялись испытания Fi 103 со штатной системой управления. Лётные испытания показали, что при полёте на максимальную дальность и штатной работе всех систем самолёт-снаряд с вероятностью 0,9 укладывался в круг диаметром 10 км. Такое круговое вероятное отклонение позволяло применять новое оружие только по крупным площадным объектам, что и предопределило выбор целей.

Выпуск самолётов-снарядов с ПуВРД начался в августе 1943 года. Сборку осуществляли на четырёх предприятиях: в Нордхаузене, Хaме, Южном Фаллерслебене и Мaгдебург-Шенебеке. В изготовлении деталей и комплектующих участвовало 50 фирм. До марта 1945 года германская промышленность смогла изготовить более 25 000 крылатых ракет.

Первые 64 наземные позиции для запуска Fi 103 по Британским островам были возведены на севере Франции. 13 июня 1944 года в сторону Лондона стартовало десять крылатых ракет, из которых пять сразу упали после старта, а четыре отказали в полёте. Ракета, взорвавшаяся в районе Тaэр-Хaмлeтc, убила 6 человек и ранила 9 человек. В первые недели осуществлялось до 40 запусков ракет ежедневно, к концу августа количество ракетных атак за сутки доходило до сотни.

Некоторые Fi 103 оснащались радиомаяками, и их положение отслеживалось немецкими пеленгаторами, что позволяло достаточно точно определять, где они упали, и на основе полученных данных вносить коррективы при последующих пусках. Помимо Лондона «летающие-бомбы» с автономным управлением атаковали Портсмут, Саутгемптон, Манчестер и ряд других британских городов. Ракетные удары по Великобритании продолжались до 29 марта 1945 года. Согласно имеющимся данным, 2419 ракет достигли Лондона, убив 6184 человек и ранив 17 981. При этом было разрушено и повреждено более 20 000 зданий. Также немцы запускали Fi 103 по объектам в Бельгии и Франции после освобождения этих территорий союзниками.

После того как войска союзников заняли французское побережье, сделав невозможным старт крылатых ракет с наземных установок, командование Люфтваффе реализовало альтернативный план и осуществляло запуск Fi 103 с бомбардировщиков He 111.

Модификация с воздушным стартом имела увеличенную дальность стрельбы. Это было достигнуто за счёт уменьшения массы боевой части и внедрения более вместительного топливного бака. При сбросе с бомбардировщика дальность полёта Fi 103 достигала 300 км. Некоторое количество «дальнобойных» Fi 103 было также запущено с наземной стартовой позиции в Нидерландах. Всего в сторону Англии стартовало около 300 ракет с увеличенной дальностью полёта. Большую их часть британские силы ПВО смогли перехватить.

Для противодействия немецким самолётам-снарядам на британском побережье Ла-Манша было развёрнуто более 1500 крупнокалиберных зениток и 700 прожекторных установок. Также усовершенствованию подверглись радиолокаторы и сеть оповещения. «Летающие бомбы», прорвавшиеся через первый рубеж, попадали в зону действия истребительной авиации. В непосредственной близости от города создали третью линию обороны — воздушные заграждения из 2000 аэростатов. В послевоенном британском докладе говорится, что в воздушное пространство Англии вторглось 7547 «летающих бомб». Из них 1847 сбили истребители, 1866 были уничтожены зенитной артиллерией, 232 стали жертвами аэростатов заграждения, и 12 поражено зенитной артиллерией кораблей Королевского флота.

Первоначально массированный неизбирательный обстрел крылатыми ракетами вызвал панику среди населения в крупных городах. Но, как известно из истории войн, бомбардировки жилых кварталов и объектов гражданской инфраструктуры чаще всего не оказывают прямого влияния на ход боевых действий на линии фронта. В случае с Fi 103 и баллистическими ракетами Aggregat-4 (А-4 или V-2) нацисты даже добились противоположного эффекта. Удары крылатыми и баллистическими ракетами по городам, после того как прошёл первый шок, способствовал сплочению британской нации и дополнительно мотивировал солдат к победе над агрессором.

С технической точки зрения немецкий самолёт-снаряд является удачной конструкцией, вполне соответствующей своему назначению. После окончания Второй мировой на базе Fi 103 в СССР сделали крылатую ракету 10Х воздушного базирования, но на вооружение из-за плохой точности и невысокой скорости полёта она не поступила. В США после изучения Fi 103 фирма Republic создала и серийно выпускала крылатую ракету воздушного и морского базирования JB-2 Loon, которая по основным характеристикам существенно превзошла немецкий прототип.

Продолжение следует...

Информация