«Обретение» Порт-Артура

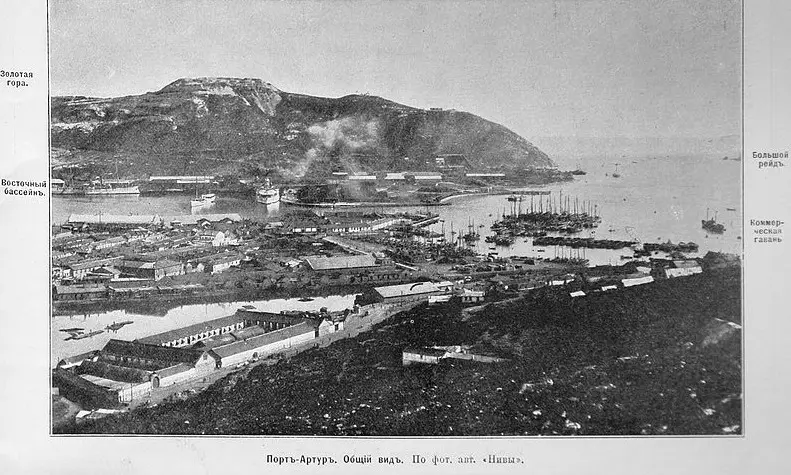

Вид на Порт-Артур, фотография начала ХХ века

На рубеже XIX-XX столетий Россия, казалось, определилась со своими границами. С севера естественным рубежом стал Северный Ледовитый океан. Любая попытка территориальных приобретений на западе теперь неизбежно вела к войне с великими европейскими державами. Впрочем, и необходимости в движении на запад не было, поскольку в состав империи пришлось бы включать народы другого вероисповедания, другой культуры и других национальных традиций, среди которых были очень сильны антироссийские настроения.

Весьма своеобразным приобретением стало протестантское Великое княжество Финляндия. Разумеется, границу от чрезвычайно уязвимо расположенного Петербурга нужно было отодвигать, и с этим прекрасно справился едва не репрессированный после переворота Елизаветы фельдмаршал Петр Ласси. Увидев ночью в своем доме пьяных преображенцев, фельдмаршал благоразумно немедленно отправился к войскам и в столицу вернулся на императорской яхте как триумфатор.

Александр I присоединил всю Финляндию, при этом он оказался настолько щедр (и глуп), что в 1811 году передал княжеству уже вполне пророссийски настроенную Выборгскую губернию, завоеванную Ласси в 1741-1743 гг. В результате граница с Финляндией стала проходить в 25 км от Петербурга – и 6 декабря 1917 года она стала вполне реальной (и совсем не дружественной). Возвращать Выборг с окрестностями пришлось с большой кровью – в ходе войны 1939-1940 гг.

Великое княжество Финляндия в Российской империи оказалось полностью чужеродным элементом и фактически никак не участвовало в жизни страны. Финны имели собственные органы власти и свою таможню, которая действовала в одном направлении – свободно пропускала в Россию собственные товары и облагала пошлинами товары российские. Финны не платили налоги, не призывались на военную службу, на территории княжества свободно проживали и находившиеся в розыске революционеры, и беглые каторжники. Финны обладали всеми правами российских граждан, а проживавшие на их территории русские никаких прав не имели и не могли занимать государственные должности. Лишь в 1910 году был принят закон, который предусматривал унификацию законодательства, государственной и экономической жизни Финляндии с общероссийскими нормами, который, впрочем, финнами активно саботировался.

Гораздо хуже была ситуация в непонятно зачем присоединенном тем же Александром I католическом Царстве Польском, которое, по меткому замечанию сардинского дипломата Жозефа де Местра, стало для России «отравленной рубашкой кентавра» (намек на обстоятельства смерти Геракла) и прославилось лишь постоянными волнениями, бунтами и кровавыми мятежами.

Прибалтийские губернии, от которых России нужны были лишь их гавани, жестко контролировались немецкими (остзейскими) баронами. Остзейцы оказались чрезвычайно преданы русским императорам и традиционно занимали высокие посты в армии, различных министерствах и ведомствах – Буксгевдены, Розены, Ферзены, Розенберги, Бенкендорфы, Эссены, Фелькерзамы, Коцебу, Остен-Сакены, Врангели, Палены, Нессельроде, Беллинсгаузены и другие. Население таких городов, как Рига, Мемель (Клайпеда), Дерпт (Тарту), Ревель (Таллин), Либау (Лиепая), Динабург (Даугавпилс) было преимущественно немецким – «аборигены» жили в основном за их пределами. Похожая ситуация, кстати, была во Львове, в котором жили в основном поляки, а галичане-рагули – в окрестных деревнях.

После обретения независимости страдающие комплексом неполноценности литовцы стали дискриминировать не только русских и людей других национальностей, но и немцев. Это было очень опрометчиво с их стороны, потому что 21 мая 1935 года Гитлер предъявил Литве претензии за преследование немецкого языка в Мемеле, назвав это государство «страной, не соблюдающей общепризнанные нормы человеческого общества». А потом, в 1939 году, присоединил Клайпедский край к Рейху. Об этом неудобном эпизоде истории в современной проевропейской Литве стараются не вспоминать.

Так или иначе, благодаря лояльным Петербургу остзейцам никаких проблем с прибалтийскими провинциями в императорской России не было.

Очень проблемным было самое южное западное направление, на котором Россия после многочисленных войн с Турцией и вассальным ей Крымом уже решила все свои геополитические задачи, но, вопреки национальным интересам, всё время лезла «помогать братушкам». В результате получившая независимость Болгария посадила на свой трон немца и в двух мировых войнах оказывалась на стороне Германии. А в получившей независимость Сербии высшие офицеры армии и разведки создали тайную организацию «Черная рука», убили короля Александра Обреновича, передав трон Петру Карагеоргиевичу, и, поддерживая сербских националистов «Млады Босны», спровоцировали I мировую войну, которая погубила Российскую империю.

На юге Россия заняла северное побережье Чёрного моря, решив при этом многовековую проблему опустошительных набегов крымских татар. В это трудно поверить, но последний такой набег зафиксирован в 1769 году – уже в царствование Екатерины II.

В Закавказье русские пришли, уступая отчаянным призывам грузин и армян, которые находились на грани физического уничтожения. И никого в Грузии не удивили и не возмутили строки написанной в 1839 г. (издана в 1840-м) поэмы Лермонтова «Мцыри»:

На Грузию! Она цвела

С тех пор в тени своих садов,

Не опасаяся врагов,

3а гранью дружеских штыков».

Россия защитила армянские и грузинские земли от Персии и Турции, но в результате ей самой пришлось много лет вести кровавую Кавказскую войну в Чечне и Дагестане. По ее окончании оказалось, что власть русского царя для горцев не так уж и обременительна, зато чеченцам разных тайпов теперь нет необходимости постоянно воевать с соседями. Особенно благотворным русское влияние оказалось в многонациональном Дагестане, где проживают 14 основных народов и еще 14 этнических групп в составе аварцев и две у даргинцев. И когда начались пресловутые «парады суверенитетов», известный дагестанский поэт (аварец) Расул Гамзатов заявил:

В Среднюю Азию идти пришлось также вынужденно – невозможно было терпеть у своих границ средневековые рабовладельческие государства, в которых похищение и продажа в рабство жителей приграничных губерний Российской Империи считалось весьма почтенной и уважаемой профессией. Захватывались также выходившие в Каспийское море русские рыбаки, а осенью 1836 года в полном составе была взята в плен и продана в рабство команда 4-пушечного русского бота (в том числе и его капитан). Имеются свидетельства современников о положении этих несчастных:

Даже и в не столь далёком 1873 году вошедшие в Хиву (Хорезм) русские войска одних только персидских рабов освободили около 10 тысяч человек. И еще 10 тысяч по договору, подписанному в октябре того же года, обязался отпустить бухарский эмир Сайид-Музаффар-эд-дин. При этом Кокандское ханство, признавшее себя российским протекторатом в 1868 году, в состав империи вошло только в 1876-м, в Хорезме ханская власть сохранялась до 1918 г., а в Бухаре власть эмира была ликвидирована лишь в октябре 1920 года. Покорив три рабовладельческих государства, Россия у границ Афганистана встретилась с Великобританией и, опасаясь большой войны, дальше идти обе державы позволить себе уже не могли.

В движении на восток русские купцы и первопроходцы часто опережали «государевых людей», яркий пример – экспедиция приглашенного Строгановыми для защиты от нападений Кучума атамана Ермака, который в 1581 году отправился «за Каменный пояс» – в Сибирь. А «государевы люди» порой самовольно присоединяли к России огромные территории – как Г. Невельской, который в 1850 году основал Николаевский пост – будущий Николаев-на-Амуре.

Памятник Невельскому в городе, который сейчас носит его имя

Министр иностранных дел К. Нессельроде и военный министр А. Чернышев предлагали разжаловать Невельского и отдать под суд, однако Николай I заявил:

Иркутские купцы Григорий Шелехов и Иван Голиков и вовсе совершили «прыжок в Америку», основав в 1784 году первое постоянное русское поселение на относящемся к американскому континенту острове Кадьяк.

Г. И. Шелихов на портрете неизвестного художника

Дело Шелехова продолжили два его зятя – купец Михаил Матвеевич Булдаков и обер-секретарь Правительствующего сената, камергер, действительный статский советник Николай Петрович Резанов (главный герой оперы Алексея Рыбникова «Юнона и Авось»).

Н. Резанов на портрете неизвестного художника, 1803 г.

Резанов и Кончита в исполнении актеров театра А. Рыбникова, 15 декабря 2022 г.

Большую роль в колонизации Русской Америки сыграли также иркутский купец 1-й гильдии Николай Мыльников и его сыновья Дмитрий и Яков. Вместе с упоминавшимися наследниками Шелехова они основали Российско-американскую компанию, устав которой в 1799 году утвердил Павел I, большую помощь оказывал министр коммерции Н. П. Румянцев (сын знаменитого фельдмаршала).

Флаг Российско-американской компании, 1806 г.

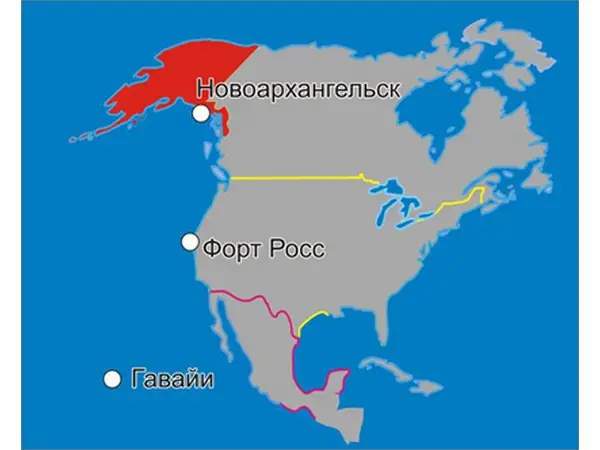

Первые русские поселения на материке (Аляска) были основаны в 1799 году и существовали до 1867 года. А в Калифорнии в 80 км к северу от Сан-Франциско по инициативе Николая Резанова в 1812 году была построена русская крепость Росс (форт Росс) и к югу от нее организованы три сельскохозяйственные колонии – они были проданы раньше Аляски, в 1841 году.

Служивший в Российско-американской компании Георг Шеффер в 1816 году построил Елизаветинскую крепость (форт Элизабет) аж на гавайском острове Кауаи. Впрочем, она была оставлена уже через год.

Русская Америка

Ни «лишних» людей, ни материальных ресурсов для полноценного освоения американских территорий у России не было, и потому скоро имперские власти стали рассматривать эти земли как «чемодан без ручки»: бросить жалко, нести тяжело. В конце концов, как известно, решили продать. Естественным рубежом России на Дальнем Востоке должны были стать тихоокеанское побережье и граница с Китаем. И эти территории тоже освоены были крайне слабо. Так, согласно переписи населения, произведенной в 1897 году, во Владивостоке тогда постоянно проживали всего 14 345 российских подданных. Кроме того, здесь находились 2011 «временно пребывающих». Иностранцев было ненамного меньше, чем русских – 12 577 человек. Причем 10 тысяч россиян – это солдаты и офицеры местного гарнизона, а женщин на весь город было 4 500. Население Хабаровска не превышало 15 500 человек.

А насколько надежной была связь дальневосточных российских владений с европейскими губерниями и столицей – Санкт-Петербургом?

Завершив Первую Камчатскую экспедицию в 1730 году, Витус Беринг от берегов Тихого океана до Петербурга добрался лишь через три года.

Крымская война, как известно, началась 4 (16) октября 1853 года. В Петропавловске-Камчатском об этом узнали в конце мая 1854 г. – от генерального консула России в США.

В 1891 году цесаревич Николай (будущий император Николай II) прибыл во Владивосток 11 (23) мая, до Хабаровска он добрался с невиданной скоростью – за 8 дней, а в Петербург прибыл 4 (16) августа.

Уже после начала войны Вторая Тихоокеанская эскадра З. П. Рожественского находилась в пути более 8 месяцев: со 2 октября 1904 года по 14 мая 1905 года (было пройдено около 33 336 км).

И при таких обстоятельствах российское правительство вдруг решило развивать чужую территорию – арендованный у Китая всего на 25 лет Ляодунский (Квантунский) полуостров с крепостью Порт-Артур и городом Дальний.

Порт-Артур

Вход в гавань Порт-Артура

Одной из причин взять в аренду Ляодунский полуостров стало желание иметь на Тихом океане незамерзающий порт. Однако гораздо проще и дешевле было построить и направить во Владивосток пару ледоколов. К тому же ледяной покров не только мешал выходу в океан русских кораблей, но и на протяжении 4–5 месяцев в году защищал эту важнейшую базу от нападения с моря. Расстояние от Владивостока до Порт-Артура – около 1011 км (а эскадре Рожественского в 1905 году и вовсе пришлось пройти около 18 тысяч морских миль – 33 336 км, плавание продолжалось со 2 октября 1904 года по 14 мая 1905 года). Многим было понятно, что защитить эту крепость в случае войны будет крайне сложно. Посмотрите на карту – верхняя стрелка указывает на Владивосток, нижняя – на Порт-Артур:

Порт-Артур расположен в юго-восточной части Ляодунского полуострова недалеко от Бохайского пролива, который разделяет Жёлтое и Бохайское моря. Он находится южнее 40-й широты, однако из-за влияния сибирского антициклона зима здесь достаточно холодная и ветреная, температура в январе опускается до плюс 0,8 градуса по Цельсию, вода самая холодная в феврале – плюс 2,2 градуса. В Неаполе и Валенсии, что лежат примерно на той же широте, зимой гораздо теплее.

Китайское поселение на этом месте с 1371 года называлось Люйшунькоу – «Бухта спокойного путешествия». Постепенно его название сократилось до Люйшунь. В августе 1860 года здесь останавливался на ремонт корабль английского лейтенанта Уильяма Артура, и на английских картах Люйшунь стал обозначаться как Port Arthur.

В 1884 г. китайцы установили здесь береговые батареи, затем стали обустраивать полноценную крепость – по германскому проекту, работы возглавил военный инженер Константин фон Ганнекен. Были построены 120-метровый док для ремонта больших военных кораблей и малый док для ремонта миноносцев, проведены дноуглубительные работы.

В 1894-1895 гг. во время Первой японо-китайской, которая началась из-за претензий Японии на Корею, Люйшунь захватили японцы, причем тогда были убиты около 20 тысяч мирных жителей. По условиям заключённого с побеждённым Китаем Симоносекского договора Япония получила острова Тайвань и Пэнху, весь Ляодунский полуостров, Китай признал независимость Кореи, которая, по замыслу императора Муцухито (Мэйдзи), должна была стать японским протекторатом. Однако Россия, Германия и Франция потребовали вернуть Ляодунский полуостров Китаю. Особенно оскорбило и возмутило японцев то обстоятельство, что уже в 1898 году этот полуостров был передан России – в аренду на 25 лет.

Между тем, вице-адмирал С. О. Макаров и контр-адмирал Е. И. Алексеев в качестве базы российского флота желали видеть Циндао (Киао-Чоу).

Однако Россию опередили германцы, занявшие этот порт в 1897 году, — взяли в аренду на 99 лет. Вложили в обустройство базы кучу денег — и потеряли ее навсегда в 1914 году.

Захват Германией Циндао спровоцировал российских ястребов к более решительным действиям. Генерал-адмирал великий князь Алексей Александрович, например, прямо заявлял о необходимости «послать в Артур сильную эскадру». Когда Николай II сообщил С. Витте о решении занять Порт-Артур, тот сказал другому великому князю – Александру Михайловичу:

Он оказался прав: Порт-Артур был потерян уже через 6 лет, в его гавани бесславно погибла Первая Тихоокеанская эскадра российского флота, а неудачная война с Японией стала одной из причин Первой русской революции.

Между тем, в 1900 г. в Морской академии была проведена масштабная военно-морская игра, в ходе которой ее участники пытались дать оценку готовности российского флота противостоять японскому на Дальнем Востоке. Она продолжалась три месяца, результаты оказались тревожными и неутешительными. Однако никаких выводов по ее итогам сделано так и не было.

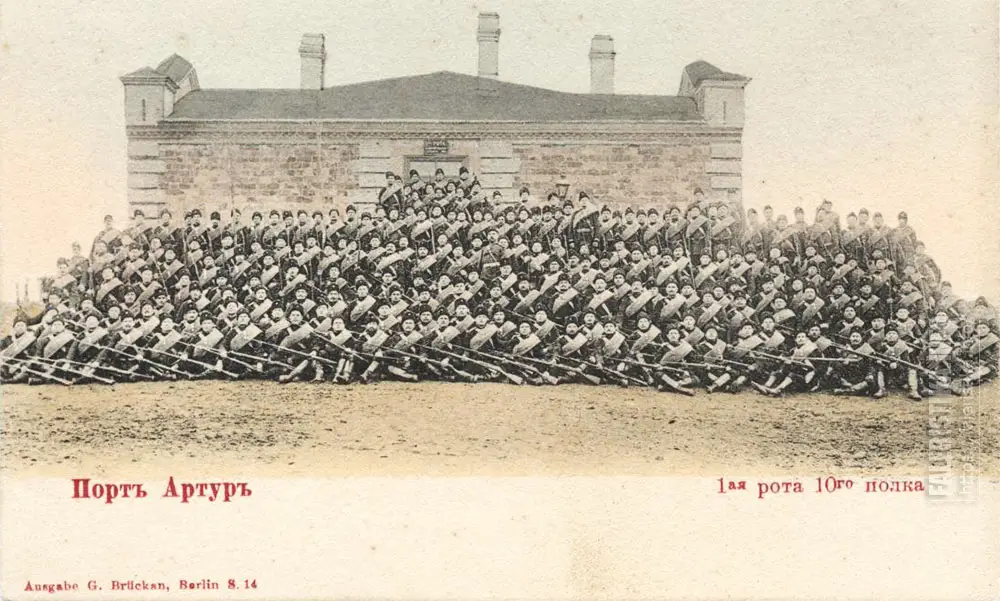

Строительство порт-артурской крепости под руководством военного инженера Е. Величко было начато через три года после заключения договора аренды – в 1901 г. К 1904 году было завершено лишь около 20 процентов запланированных работ. Тем не менее, на момент начала войны с Японией здесь уже базировалась 1-я Тихоокеанская эскадра вице-адмирала Оскара Старка – семь броненосцев, девять крейсеров, 24 миноносца, четыре канонерские лодки, другие корабли. Здесь же находился гарнизон из частей, переведенных из европейской части России.

Первая рота 10-го полка в Порт-Артуре

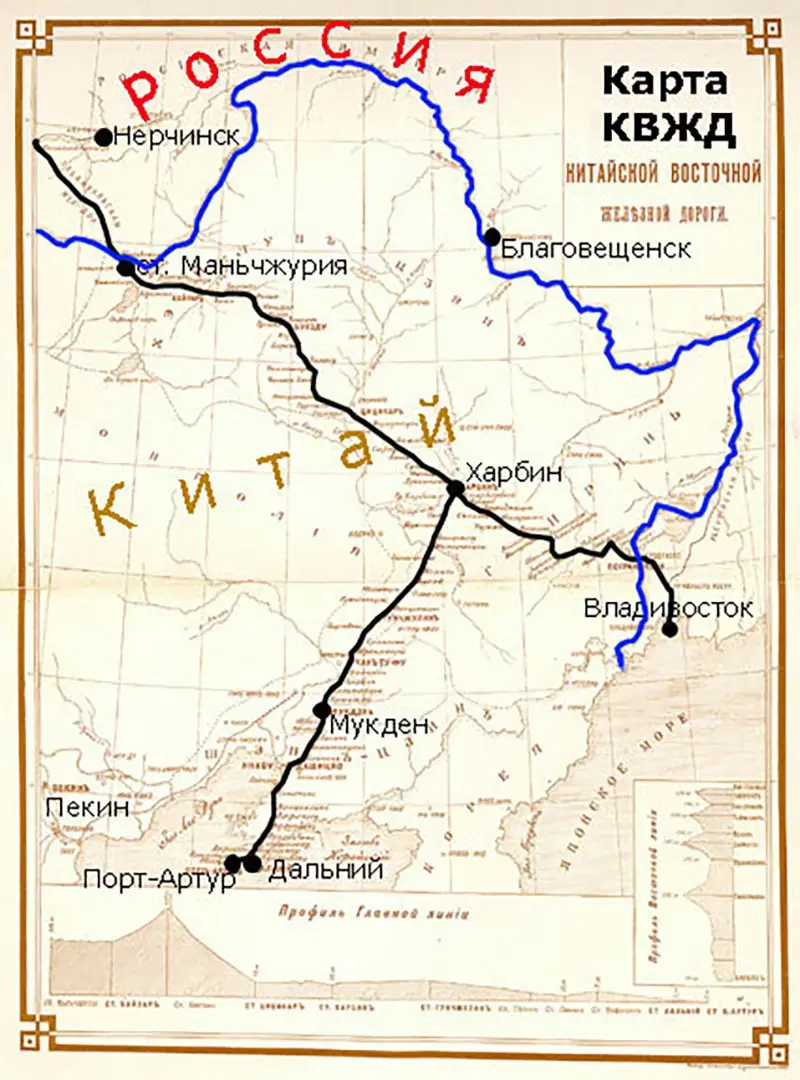

Одновременно строился город Дальний. В 1903 году арендованный полуостров вошел в состав Дальневосточного наместничества. И в том же году было закончено строительство Китайско-Восточной железной дороги, которая от станции Маньчжурия уходила на китайскую территорию и от Харбина, разветвляясь, шла до Владивостока и Порт-Артура.

Карта КВЖД

Деньги в Ляодунский проект вкладывались огромные, и в 1903 году здесь проживало 42 065 человек, русскими из них были 17 709 (больше, чем во Владивостоке и Хабаровске в 1897 году) – в основном военнослужащие и члены их семей.

Порт-Артур в 1904 г.:

Николаевский бульвар Порт-Артура на фотографии Агнии Динесс:

Юго-западная сторона Порт-Артура, фотография Агнии Динесс:

В июле того же 1903 года японцы вступили с Россией в переговоры о разграничении сферы влияния на Дальнем Востоке. Они предлагали неплохой вариант «размена»: Маньчжурию — России, Корею — их стране. Однако переговоры закончились полным провалом, поскольку слабовольный и недалёкий император Николай II находился в то время под полным контролем группы политических авантюристов, вошедших в историю как «безобразовцы».

Корейская авантюра

Итак, в самое неподходящее время Николай II ухитрился ввязаться ещё и в авантюру с лесозаготовками на границе с Кореей, которую японцы рассматривали как сферу своих исключительных интересов. Указывая на высочайший риск дипломатических осложнений, против дальнейшей экспансии на Дальнем Востоке резко высказывались министр финансов С. Витте, министр иностранных дел В. Ламсдорф, военный министр А. Куропаткин и министр Двора В. Фредерикс, который, узнав о вовлечённости в это дело царя, даже попытался подать в отставку.

Между тем, Витте склонен был уже отказаться и от претензий на влияние в Маньчжурии. Железную дорогу до Владивостока он предложил строить только по российской территории – вдоль реки Амур. Это была исключительно здравая инициатива, поскольку давала импульс к развитию именно российских земель. Но Безобразов и его сторонники настаивали на том, чтобы поставить Маньчжурию под российский контроль, и потому требовали строительства магистрали на ее территории. Их точка зрения, к сожалению, возобладала, и восточный участок Транссибирской магистрали, став Китайско-Восточной железной дорогой, от Читы пошел по чужой территории на Харбин, а затем – одна ветвь на Владивосток, другая – на Порт-Артур.

Николай II действовал в своей излюбленной манере: он соглашался с доводами разумных людей и, похоже, действительно понимал, что России не нужна война с Японией. Однако решения принимал самые плохие из возможных – в соответствии с советами людей, которые говорили более приятные ему вещи о необходимости жесткого и решительного противостояния с японцами и даже фантазировали о «Желтороссии».

Безобразовцы

Российские «ястребы» вошли в историю как безобразовцы («безобразовская клика», «безобразовская группа»), активно интриговать и действовать они начали в конце 1897 — начале 1898 гг. Человек, давший своё имя этой группе — Александр Михайлович Безобразов, был сыном санкт-петербургского уездного предводителя дворянства и камергера Михаила Александровича Безобразова и его жены Ольги Григорьевны, урожденной графини Ностиц (старинный силезский род, представители которого были генералами прусской, австрийской и российской армий) и даже правнуком Федора Григорьевича Орлова, одного из пяти знаменитых братьев — «орлов Екатерины». Он учился в элитном Пажеском корпусе, до 1882 года служил в сверхпривилегированном Кавалергардском полку, некоторое время заведовал хозяйственной частью Императорской охоты, а затем состоял чиновником особых поручений при Главном управлении Восточной Сибирью. Дослужился до чина действительного статского советника.

А. М. Безобразов на фотографии 1888 г.

В 1881 году он вступил в тайное общество «Добровольная охрана», позднее переименованное в «Священную дружину», которое возглавлял граф И. И. Воронцов-Дашков. Своей целью «дружинники» считали борьбу с «крамолой» любыми, в том числе и тайными и незаконными средствами. Членов этого общества, кстати, подозревали в отравлении ставшего слишком самостоятельным и популярным генерала М. Скобелева – об этом писали, например, известный дипломат Ю. Карцев (ссылаясь на своего коллегу М. А. Хитрово) и даже В. И. Немирович-Данченко.

В 1896 году Безобразов представил императору записку, в которой говорилось о неизбежности войны между Россией и Японией и предлагалось создать в Маньчжурии на границе с Кореей вдоль реки Ялу силовые заслоны, которые будут представлены как частные акционерные общества. За пример бралась деятельность британских компаний, например, знаменитой Ост-Индской. Цель – постепенное присоединение Кореи, которую, напомним, японцы рассматривали как сферу своих исключительных интересов. Союзниками Безобразова выступили упоминавшийся выше граф Воронцов-Дашков и великий князь Александр Михайлович. К японцам российские «ястребы» относились с нескрываемым презрением и совершенно не учитывали воинскую подготовку и боевой дух японских солдат. И в 1901 году Морское министерство бодро докладывало императору, что в 1905 г. русский флот Тихого океана будет доминировать над японским. Благодушное настроение не улетучилось даже в начале войны – посмотрите на пропагандистский плакат тех лет:

Между тем, когда генерал Маресукэ Ноги вызвал добровольцев идти в первой колонне на ночной штурм Порт-Артура, честно предупредив всех об огромных жертвах, многие восприняли участие в этой атаке как огромную честь и даже награду. Добровольцы писали рапорты, в которых просили признать их достойными столь почетной смерти, а самураи, согласно обычаю, еще и прикладывали к своей подписи отрубленный палец.

Марасукэ Ноги, национальный герой Японии, которого в этой стране называют «богом войны» и «последним самураем». После смерти императора Муцухито в 1912 г. он и его супруга совершили двойное ритуальное самоубийство.

Был сформирован мощный боевой флот и благодаря деятельности военного врача Канехиро Такаки японцам удалось победить вызываемую дефицитом витамина В1 «болезнь Эдо» (бери-бери), которая буквально косила японских моряков. Но в армии инициативу Такаки проигнорировали, что стоило Японии 27 тысяч умерших от этой болезни солдат. Об этом было рассказано в одной из недавних статей.

Вопреки мнению разумных людей, Николай II более чем сочувственно отнёсся к авантюре безобразовцев и даже из своих личных средств предоставил 200 тысяч рублей на выкуп лесоторговой концессии в бассейне Ялу, которую получил у корейского правительства владивостокский купец 1-й гильдии Ю. Бринер (дед голливудского актёра Юла Бриннера). Деньги в этот злополучный проект вкладывали и ближайшие родственники императора: великие князья и вдовствующая императрица Мария Фёдоровна.

Кроме того, Николай II разрешил «Русскому лесопромышленному товариществу» принимать деньги под императорские гарантии, а также предоставил право под видом лесной охраны сформировать настоящую частную армию. Более того, дороги и объекты военной инфраструктуры строили несколько сотен переодетых русских солдат.

Сторонником Безобразова был и Е. Алексеев – главный начальник и командующий войсками Квантунской области, командующий морскими силами в Тихом океане, в 1903-1905 гг. – наместник на Дальнем Востоке. Распорядителем товарищества стал подполковник генерального штаба А. Мадритов, который сумел договориться с авторитетным командиром хунхузов Джан-джин-юани. Всем прекрасно было понятно, что корейский лес России не нужен – своего хватало, и в экономическом плане лесозаготовки на Ялу были заведомо убыточны. Помимо политической опасности этого проекта, он быстро начал принимать характер экономической аферы. В народной песне «Эх ты, зимушка-зима» из сборника А. Нутрихина «Песни русских рабочих» есть такие строки:

Лес на Ялу вырубал,

И пошел по свету звон,

Что он нажил миллион».

Великий князь Александр Михайлович, возглавивший было концессию, покинул её из-за обнаруженных финансовых махинаций. Однако сделано это было без огласки, и потому и в российских деловых кругах, и среди народа царило убеждение, что концессия на реке Ялу – это «личный бизнес» императорской семьи и самого Николая II. Потеря вкладчиками средств и неудачная война с Японией очень сильно ударили по репутации Николая II, на несколько шагов приблизив его к подвалу Ипатьевского дома Екатеринбурга.

Обратите внимание на даты.

31 мая (13 июня) 1903 г. было основано «Русское лесопромышленное товарищество».

30 июля учреждено Дальневосточное наместничество и Особый комитет по делам Дальнего Востока, его управляющим потом стал двоюродный брат Безобразова А. М. Абаза – он фактически возглавил эту группу после отъезда кузена в Швейцарию (где тот провел больше года).

А. М. Абаза

16 (29) августа был отправлен в отставку Витте. Затем министерство иностранных дел было фактически отстранено от участия в дальневосточных делах, которые были переданы Особому комитету.

6 февраля 1904 года Япония разорвала отношения с нашей страной, Россией, боевые действия начались через три дня.

В следующей статье мы продолжим наш рассказ.

Информация