Подлинники и слепки. В музее им. Пушкина…

Сегодня мы продолжаем знакомство с экспонатами музея им. Пушкина в Москве, и путь наш лежит в зал истории Месопотамии, вход в который охраняется парой огромных крылатых быков-шеду с человеческими головами. А еще на стенах под самым потолком выставлены слепки с ниневийских барельефов, оригиналы которых хранятся в Британском музее в Лондоне. Глядя на них, и не скажешь, что это копии, а не подлинники. Но информации в них заключено вполне достаточно. Вот, например, здесь очень точно передан внешний вид именно ассирийской колесницы и нескольких ассирийских воинов…

Люди постепенно привыкают к чудесам,

Время наступает такое, что каждому — по потребности…

А у меня потребность — все вернуть по адресам.

Вот она, собственность разных людей.

Вещи, как вы сохранились? Я эту собственность сделал своей —

Но времена изменились.

Владимир Высоцкий

Национальная гордость России. Следует учесть, что шедевры мировой культуры в то время, когда создавался музей им. Пушкина (в 1912-1917 гг. Музей изящных искусств имени императора Александра III при Московском университете), просто купить было уже практически невозможно. Либо они стоили очень дорого. Поэтому-то создатели музея и решили заказать около двух тысяч (!) гипсовых слепков с произведений античной культуры. И это само по себе стало поистине легендарной работой. Ведь сделать точную форму для гипсового литья высотой с двухэтажный дом и с очень тонкой резьбой само по себе было исключительно сложной и нетривиальной задачей. Даже просто получить разрешение провести подобную работу в музеях мирового значения стоило немалых денег.

Так что хорошо, с одной стороны, что у нас был царизм и жестокая эксплуатация рабочего класса и крестьянства. Да, было… Кто-то надрывался, голодал… Когда заедали вши. Но благодаря этому элита подарила России этот музей со всеми его экспонатами. Что-нибудь подобное ему было сделано в СССР или в наше время? Нет, не было. Эрмитаж распродавали – это было, а так, чтобы собрать что-то подобное – нет. Разве что дополнили это собрание «золотым кладом Приама», да еще выставляли здесь же картины Дрезденской галереи, вывезенной в свое время в СССР и находившейся у нас на реставрации. Ну, и сегодня уже есть те, кто скупает за границей «яйца Фаберже» и возвращает их России.

Столб с текстом законов Хаммурапи, которые он получает от бога Шамаша вместе с жезлом и кольцом

А это один из двух быков, охраняющих вход. Можно себе представить тот объем работы, который потребовался для того, чтобы снять формы с таких же быков-оригиналов, залить в них затем гипс и отделать его под натуральный камень. Теперь эти «слепки» ценны уже сами по себе

Крылатые быки Шеду из дворца Саргона II. Древняя Месопотамия. Британский музей, Лондон. Сегодня англичане вряд ли разрешили бы нам снимать с них копии… да и не только с них!

Ассирийский шлем. Это подлинник, а не копия. Вообще в этом зале копиями являются все большие экспонаты. Мелкие – подлинники

Барельеф с ассирийской конницей

Барельеф с ассирийскими колесницами

Шумерский жрец. Да, но кто такой «жрец», что означает это слово? Неужели человека, который всё время… ест?

Ну а в то время граждане России щедро делились с Родиной своими культурными ценностями. Так, египетскую коллекцию в 1909—1911 годах музей купил у известного востоковеда Владимира Голенищева, о котором здесь на ВО была большая статья. Собрание итальянской живописи и предметов искусства XIII—XV веков передал музею дипломат Михаил Щёкин, а великая княгиня Елизавета Фёдоровна и меценат Дмитрий Хомяков — итальянские скульптуры XVI—XVII веков. Забавно, но в музее это были первые подлинники, а так по большому счету все его скульптуры — это… «подделки», хотя и сделанные официально, с указанием «копия». Археологом Алексеем Бобринским были также переданы музею образцы французского художественного литья XVIII—XIX веков.

Копия «Богини со змеями». Подлинник в археологическом музее Гераклиона на Крите

Золотая маска из «златообильных» Микен тоже копия. Гальванокопия

Ритуальная голова быка с древнего Крита. Копия. Подлинник в археологическом музее Гераклиона

Ну и много всего другого приобреталось у людей, имевших полное право выезжать из страны и отнюдь не бедных, и покупавших по своему собственному желанию ценнейшие произведения искусства. И ясно, что граждане СССР, даже если они и выезжали за рубеж, ни о чем подобном не могли даже и мечтать, да и было это им просто «не по средствам». В общем, как учит нас наука диалектика, во всем плохом есть и что-то хорошее, и во всем хорошем немало плохого!

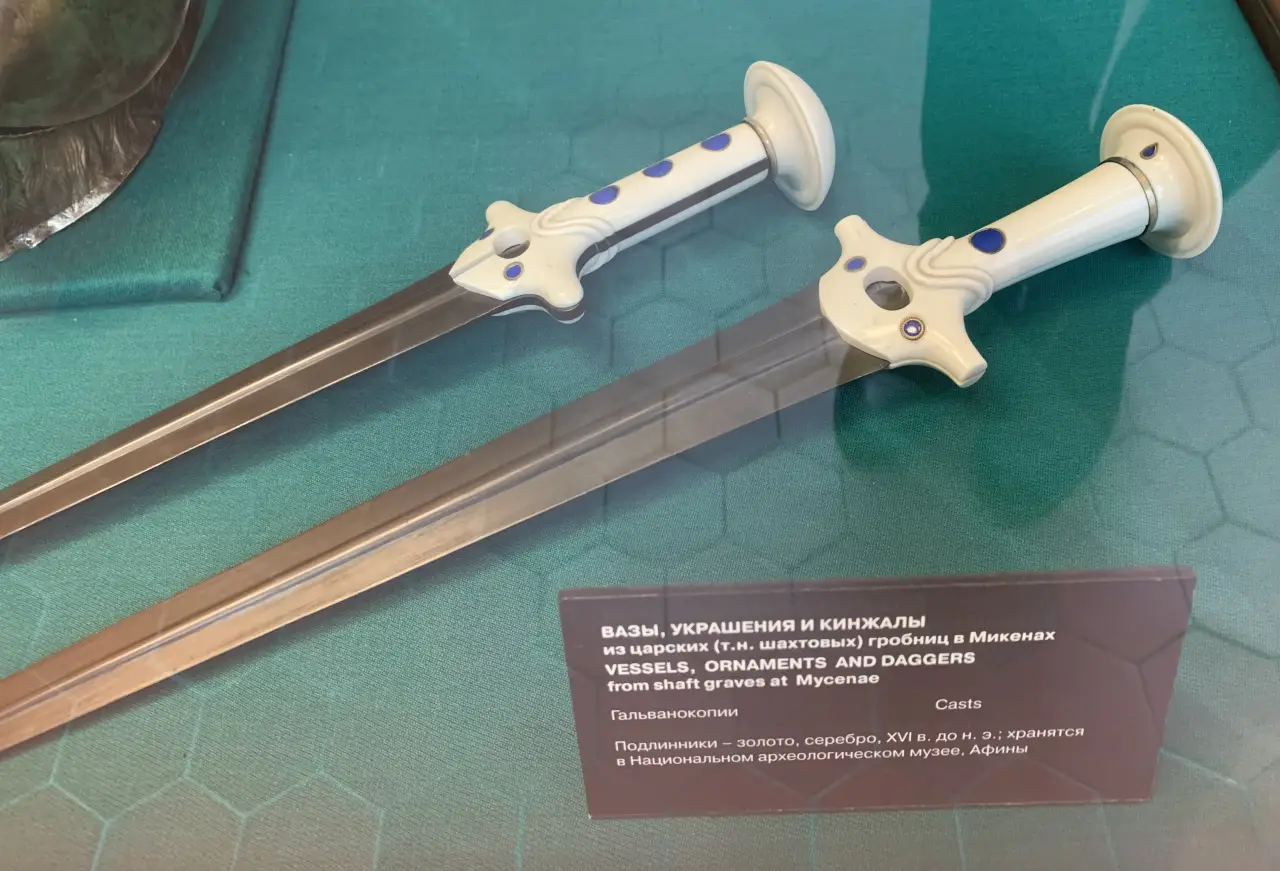

Прекрасно изготовленные копии бронзовых кинжалов из Микен, XVI в. до н.э. Подлинники – в Национальном археологическом музее в Афинах

Инкрустация одного из клинков

Завитки…

А здесь просто «цветочки»

Ребро жесткости

После революции 1917 года музей пришёл во временное запустение. Не до него тогда было. Но первая послереволюционная экспозиция в его стенах открылась уже в 1920 году и представляла собой конкурсную выставку проектов памятника «Освобождённому труду». Причем на ее открытии присутствовал и Владимир Ленин, что подтвердило статус музея как одного из главных центров культурной жизни Москвы. А с началом НЭПа в 1921 году при музее открыли даже мастерскую, где выпускались скульптуры для украшения общественных мест, например, такие, как «Девушка с веслом», для ЦПКиО имени Горького.

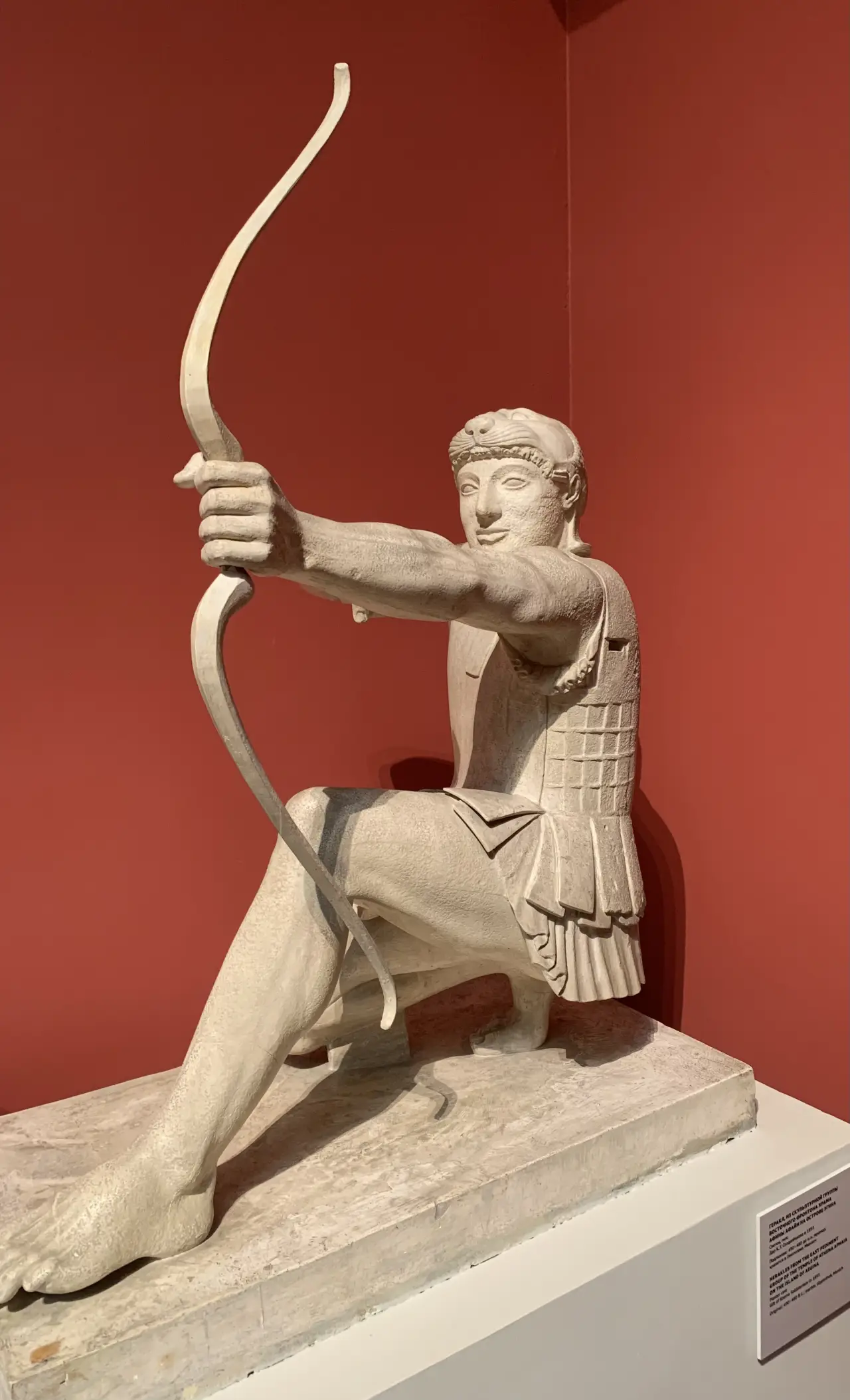

Переходим в залы со скульптурами Древней Греции, и там их столько, что просто разбегаются глаза. Но начнем мы с реконструкции западного фронтона храма богини Афины в Ахайе на острове Эгина. В Пушкинском музее его можно увидеть как целиком, так и в виде отдельных скульптур, входящих в его общую композицию. Вот так он выглядел в дни «своей молодости»…

Крупный план…

Интересно, что до 1920—1930-х годов живописи в музее не было. Но затем в него перенесли художественную коллекцию Румянцевского музея. А в 1924-м к ней добавили еще и коллекции из бывших собраний Генриха Брокара, Сергея Щукина, Ивана Шувалова, Юсуповых, экспонаты Государственного музейного фонда, музеев Ленинграда, а позднее из Музея иконописи и живописи Ильи Остроухова. Пополнили его фонды и произведения искусства из Исторического музея, Третьяковской галереи и даже Эрмитажа.

Лучник. Слепок, гипс. Дар К.Т. Солдатенкова, 1893 г. Подлинник: около 500-490 до н.э.; мрамор; хранится в Глиптотеке, Мюнхен

Сраженный воин с восточного фронтона этого же храма. Дар К.Т. Солдатенкова, 1893 г. Подлинник: около 500-490 до н.э.; мрамор; хранятся в Глиптотеке, Мюнхен

Гермес. Слепок, гипс. Подлинник: II век н.э.; мрамор; хранится в музеях Ватикана, Рим. Восходит к греческой статуе второй четверти V века до н.э.

В том же 1924 году музей переименовали в Государственный музей изящных искусств. Вместе с новым названием музей получил также правительственный план по своему развитию, в соответствии с которым музей должен был стать местом собрания образцов мирового изобразительного искусства. Работу по созданию картинной галереи доверили учёным Николаю Романову, Абраму Эфросу и Виктору Лазареву. В 1932 году название музея изменили в очередной раз. Теперь он стал Государственным музеем изобразительных искусств, а в 1937-м ему наконец-то присвоили привычное нам сегодня имя Александра Пушкина — в честь 100-летия памяти великого поэта.

Одним из объектов моего постоянного интереса являются эффигии – надгробные скульптуры. И в музее им. Пушкина они тоже есть. Вот эффигия графа Випрехта фон Гройча. Слепок. Гипс, тонированный под раскрашенный камень. Подлинник: около 1230 – 1240; песчаник; подлинник в церкви Святого Лаврентия, Пегау, Германия

Эффигия Гвидарелли. Около 1455–1512 гг. Слепок. Гипс, тонированный под мрамор. Подлинник: 1525; мрамор; хранится в Художественном музее Равенны

Когда началась Великая Отечественная война, коллекции музея вывезли в Новосибирск и Соликамск. Зданию сильно «досталось» в результате попадания авиабомб. Поэтому уже в 1944-м были начаты работы по его восстановлению и реконструкции. Ну а первую послевоенную выставку в нем открыли уже 3 октября 1946 года.

Здесь же можно увидеть и вот такие прекрасные вещи: шлем и поножу гладиатора. Бронза, литье. Подлинники I века н.э.; найдены в Помпеях; аналоги хранятся в Национальном археологическом музее Неаполя

Шлем крупно слева

Шлем крупно справа

После 1948 года в экспозиции музея появились такие всемирно знаменитые работы, как «Бульвар Капуцинок в Париже» Клода Моне, «Голубые танцовщицы» Эдгара Дега, «Обнажённая» Пьера Огюста Ренуара, «Мост через Марну в Кретее» и два вида горы Сен-Виктуар Поля Сезанна, «Красные виноградники в Арле» и «Прогулка заключённых» Винсента Ван Гога, полотна Анри Матисса, Поля Гогена, Пьера Боннара, Андре Дерена и Фернана Леже.

Но в 1949-м экспонаты были убраны в подсобные помещения, а в музее открыли выставку подарков, присланных Сталину к его 70-летию. Чего тут только не было: и ковры, и картины с изображениями генсека, и его скульптурные изображения из всех видов поделочных материалов. Но пришел 1953 год, и всё это убрали в запасники. Зато в 1955-м в музее открыли выставку полотен из Дрезденской картинной галереи, которые советские солдаты вывезли из Германии в СССР и над реставрацией которых в это время работали в музейной мастерской.

26 октября 1956 года в музее открылась выставка картин Пабло Пикассо, которую организовал его близкий друг писатель Илья Эренбург. Советские власти разрешили ее по политическим соображениям. Прежде всего из-за участия Пикассо в международном коммунистическом движении, а так вряд ли его «голубой период» мог воодушевить хотя бы кого-нибудь из руководства партией и страной в этот период. Более того, в 1962 году Пикассо был удостоен премией «За укрепление мира между народами» (медаль вручал опять же Илья Эренбург в имении художника близ Мужена). Три недели шла выставка в Москве, а затем ее перевезли в Ленинград и показали в Эрмитаже.

Прекрасно выполненный макет Афинского Акрополя. Реконструкция, гипс. Макет в масштабе 1:425 выполнен в 1900 году скульптором Генрихом Вальгером. Научным консультантом выступил исследователь Акрополя Афин, немецкий археолог Вильгельм Дёрпфельд

С середины 1970-х годов Пушкинский музей вновь становится одним из самых важных центров культурной жизни Москвы. В 1974 году здесь выставляется портрет Джоконды Леонардо да Винчи из Лувра, в 1975 году — более ста картин из собрания Метрополитен-музея в Нью-Йорке. Затем, уже в 1981 году, в музее проходит советско-французская выставка «Москва — Париж» с картинами художников-авангардистов Василия Кандинского, Павла Филонова, Владимира Татлина, Казимира Малевича. На выставке побывал и Леонид Брежнев, что открыло дорогу для русского авангарда в российские музеи.

Ну и под конец едва ли не самые зрелищные скульптуры. Голого Давида Микеланджело я фотографировать не стал, а вот от того, чтобы не сфотографировать вот эту фигуру работы Андреа Вероккьо (1435/1436-1488), изображающую кондотьера Коллеони, удержаться просто не смог. Слепок. Гипс, тонированный под бронзу. Подлинник: 1479-1488; бронза; находится на площади Санти-Джованни-э-Паоло, Венеция

31 мая 2012 года музей отпраздновал свой 100-летний юбилей, к которому была подготовлена серия медалей и выпущена почтовая марка. Перед этим в 2008 году была начата реконструкция главного здания музея. В итоге целый квартал от станции метро «Кропоткинская» и до «Боровицкой площади» превратится в территорию музея. Напротив главного здания появится латунная карта с его достопримечательностями. В состав музея войдет более 29 новых зданий, где разместятся новые экспозиции, пополненные артефактами из запасников.

Понятно, что весь музей я даже и не попытался обойти, но всё, что мне необходимо для дальнейшей работы, увидел. Впечатления… Просто фантастические, в особенности от некоторых скульптур. Так что стоит приехать в Москву хотя бы только лишь ради одного этого музея!

Информация