Альтернатива миномету?

Понятно, что для решения этих задач нельзя было пользоваться только одним орудием, так как борьба с танками требовали скорострельного орудия с высокой начальной скоростью снаряда, необходимой для пробития вертикальной брони. В то время, как задача работы по огневым точкам требовала от орудия возможность ведения огня по навесной траектории сравнительно мощной осколочно-фугасной гранатой.

Объединить на одном лафете два ствола пытались перед войной практически во всех странах, но отдельные удачные конструкции но делали погоды на артиллерийском фронте.

Поэтому несмотря на привлекательность такого решения, универсальное орудие не нашло широкого применения и было окончательно заменено двумя орудиями — легкой противотанковой пушкой и гаубицей, или мортирой, в ряде стран замененными минометом.

Батальонные противотанковые пушки освещались в нашей печати довольно часто, хоть и недостаточно полно. Но батальонным орудиям навесного опт (мортирам и гаубицам) в нашей литературе внимания почти не уделялось. Попробуем восполнить этот пробел.

Основными требованиями, предъявляемыми к батальонным орудиям навесного огня, являлись возможно меньший вес в боевом положении (чтобы орудие могло перекатываться но полю боя силами мало ми едbнного расчета), мощный осколочно-фугасный снаряд весом не менее 4 кг и наибольшая дальность стрельбы артсистемы — до 2,5-3 км.

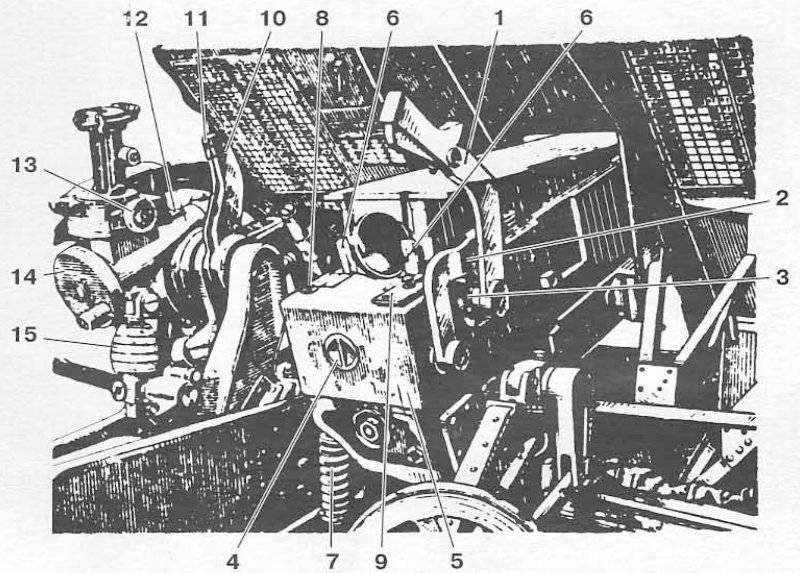

1 - рукоятка поднимания/опускания казенной части ствола; 2 - рукоятка спуска; 3 - стопор крепления по-походному; 4 - крышка ударника; 5 - связь а казенной части салазок; 6 - лапки выбрасывателя; 7 - левая рессора; 8 - головка удержника оси рукоятки спуска; 9 - планка, прикрывающая площадку для контрольного уровня: 10 - орудийная стрелка; 11 - прицельная стрелка; 12- площадка для контрольного уровня; 13 - барабанчик механизма поправок на деривацию; 14 - маховичок для установки углов прицеливания; 15- шпиндель (груша) подъемного механизма прицела.

Несмотря на активное развитие минометов, в предвоенное время, в многих странах, все-таки уделяли большое внимание также и специальным батальонным мортирам/гаубицам, которые были призваны дополнить минометы. Познакомимся с ними подробнее.

В Германии каждый пехотный полк имел артиллерийскую роту в составе шести 7,5-см легких пехотных орудий обр. 18 (Ie.I.G. 18) и двух 15-см тяжелых пехотных орудий обр. 33 (S.1.G.33). Причем легкие орудия повзводно раздавались в два батальона полка.

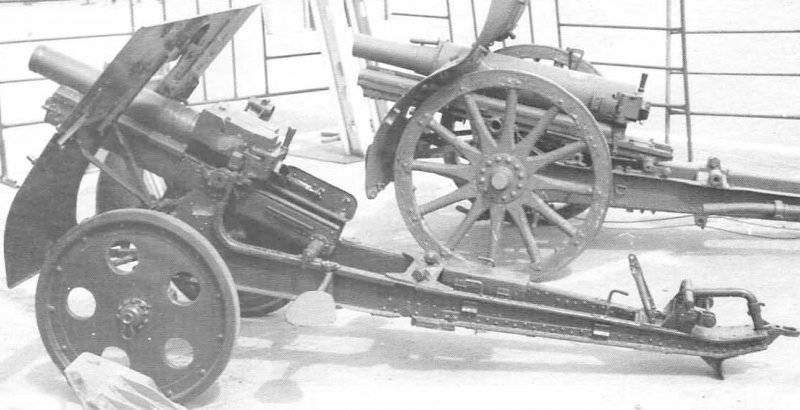

7,5-см легкое пехотное орудие поступило на вооружение немецкой армии в 1927 г. и применялось до конца войны.

Особенности устройства орудия. Ствол — моноблок, соединен с салазками при помощи двух цапф, расположенных в дульной части ствола и служащих осью вращения при поднимании и опускании казенной части ствола.

Орудие не имело затора в обычном понимании. Все механизмы, необходимые для производства выстрела и выбрасывания стреляной гильзы, собраны в задней связи салазок. Выбрасывание гильзы и заряжание происходило при подъеме казенной части ствола, на манер охотничьего ружья — «переломки».

Противооткатные устройства в откате не участвовали. Гидропневматический накатник помещался к люльке справа. Слева размещался гидравлический тормоз отката веретенного типа.

Подъемный механизм секторного типа. При горизонтальном наведении станок скользил по боевой оси. Уравновешивающий механизм пружинный. Лафет подрессорен.

| Данные 7,5-см легкого пехотного орудия leIG 18 | |

|---|---|

| Калибр, мм | 75 |

| Длина ствола, м/клб | 885/11,3 |

| Длина нарезной части, м | 85,6 |

| Угол ВН град-10 | +75 град |

| Угол ГН град | 11 град |

| Длина отката, мм максимальная | 500 |

| минимальная | 480 |

| Габариты в походном положении, мм | длина 2750 |

| ширина 1600 | |

| высота 1200 | |

| Вес системы, кг: | |

| в походном положении с передком и расчетом | 1560 |

| в боевом положении | 400 |

| Скорострельность, выстр/мин | 12 |

Орудие могло перевозиться как с передком, так и без него. В последнем случае оно возилось в одноконной упряжке, а на поле боя — силами орудийного расчета на лямках. При необходимости орудие разбиралось и могло транспортироваться на вьюках.

Заряжание раздельно-гильзовое, гильза латунная или стальная латунированная. Зарядов пять.

Пробивная способность осколочно-фугасной гранаты обр. 18 на зарядах № 1 — № 3 и установке взрыватели на замедление такова, что она пробивает легкое полевое укрытие толщиной до 1м, а при зарядах № 4. и № 5 — кирпичные и бетонные стенки толщиной до 25 см. При разрыве гранаты (угол падения менее 25°) разлет осколков в стороны — 20 м, вперед — 6м, назад — 3 м, при разрыве гранаты после рикошета на высоте до 10 м разлет осколков в стороны —12 м, вперед — 10 м, назад — 5 м.

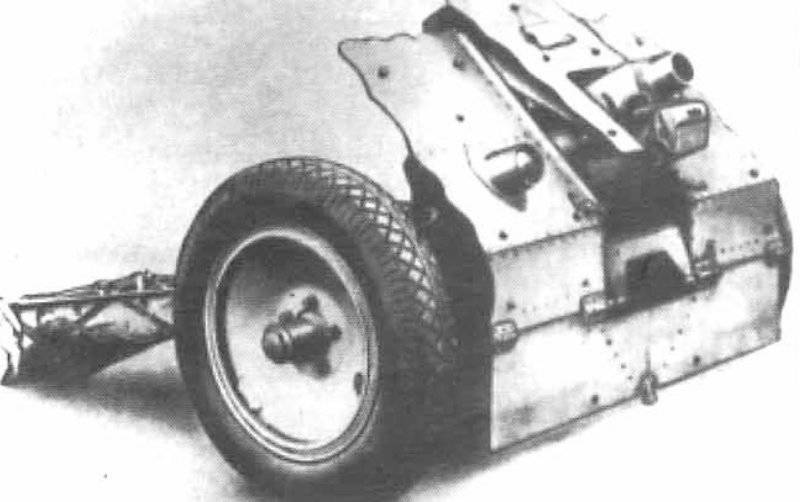

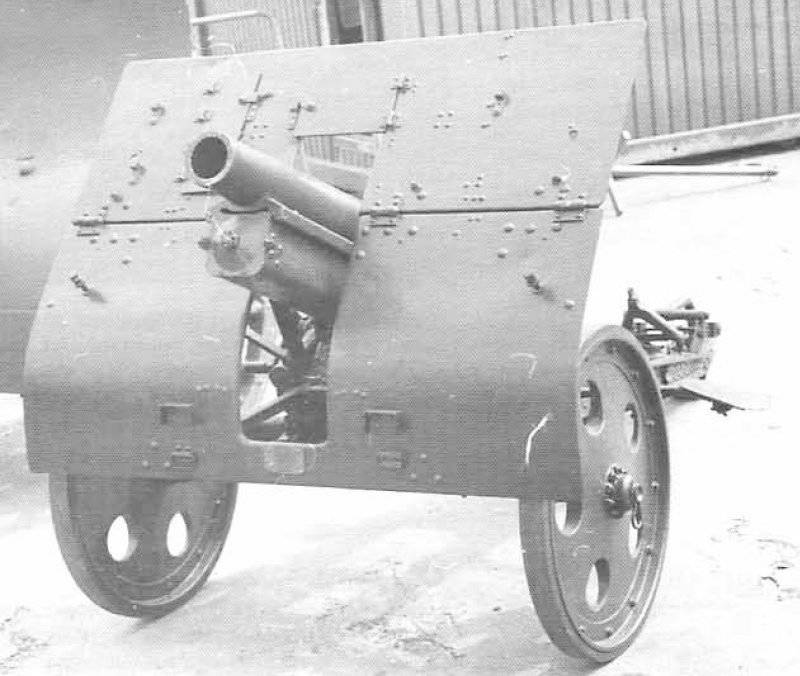

Кроме этого орудия в немецких полках имелись также 150-мм «тяжелые пехотные орудия», поступившие на вооружение в 1933 г.

Ствол орудия состоял из трубы-моноблока и казенника, укрепленного на ней соединительной гайкой. Затвор клиновой горизонтальный. Подъемный механизм секторного типа. При горизонтальном наведении лобовая часть станка скользила по боевой оси.

Станок орудия однобрусный коробчатый. Подрессоривание торсионное. Колеса из алюминиевого сплава, у орудий, возимых мехтягой на колеса надевали сплошные резиновые шины.

Орудия очень интересны, но заслуживают отдельного описания и их история здесь опущена.

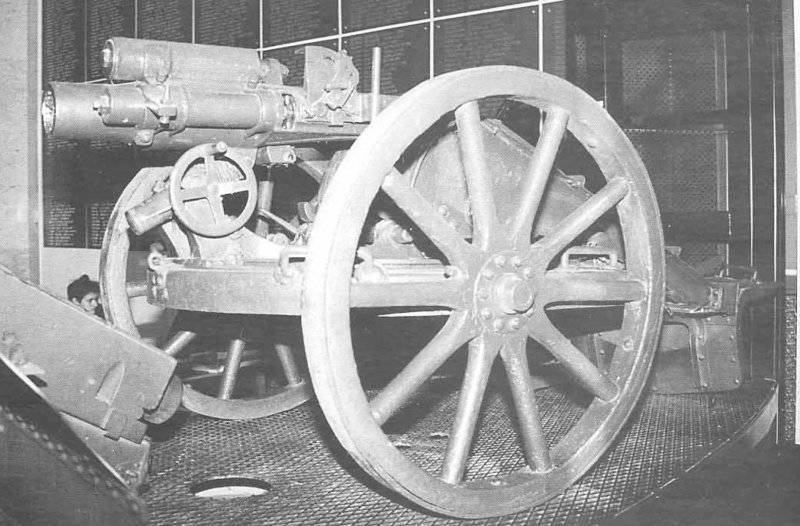

В Японии в 30-е годы в состав пехотного стрелкового полка входил артдивизион, состоявший из двух четырех орудийных батарей, вооруженных первоначально 75-мм парными пушками обр. 41 (1908г).

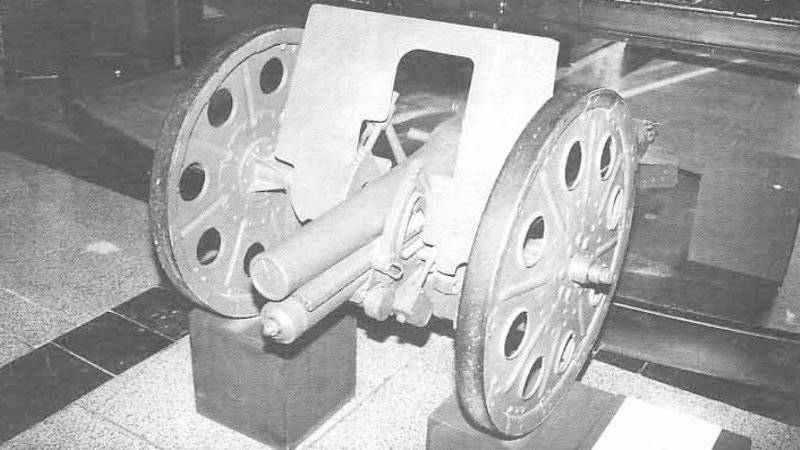

В пехотном полку имелось три батальона. Каждому батальону придавалось по четыре 37-мм противотанковые пушки и четыре 70-мм гаубицы обр. 92 (1934 г.).

В 1935 г. с вооружения горных полков были сняты 75-мм горные пушки обр. 41 и переданы в артиллерию стрелковых полков. Взамен горные артиллерийские полки получили новую материальную часть — 75-мм пушки-гаубицы обр. 94 (1934 г.).

75-мм горная пушка обр. 41 имела поршневой затвор, гидравлический тормоз отката и пружинный накатник. Система перевозилась на колесах или на вьюках - 6 вьюков не более 96 кг (каждый).

70-мм пехотная гаубица 92 принята на вооружение в 1934 г. Она имела ствол-моноблок с поршневым затвором. Тормоз отката гидравлический, накатник пружинный. Лафет с раздвижными станинами. Благодаря коленчатым полуосям ствол мог устанавливаться в двух положениях: высоком {для навесной стрельбы) и низком (для настильной стрельбы). Колеса металлические. Гаубица передвигалась конной тягой или на 4 вьюках.

70-мм гаубица стреляла осколочно-фугасным снарядом весом 3,83 кг, длиной 4,1 клб. вес ВВ — 0,6 кг.

| Данные 75-мм горной пушки обр. 41 | Данные 70-мм пехотной гаубицы обр. 92 | |

|---|---|---|

| Калибр, мм | 75 | 70 |

| Длина ствола, клб | 31 | 16,1 |

| Угол ВН, град | -8 град;+41 град | |

| Угол ВН, на низком лафете | +51 град | |

| Угол ВН. на высоком лафете | +83 град | |

| Угол ГН, град | 7 град | 40 град |

| Высота линии огня, мм | 790 | 700 |

| Ширина хода, мм | 920 | |

| Диаметр колес, мм | 700 | |

| Вес системы, кг: | ||

| в походном положении с передком | 1240 | |

| в боевом положении | 680 | 209 |

| Вес ствола с затвором, кг | 46 | |

| Скорострельность, выстр./мин | 10-12 | 12-15 |

| Вес снаряда, кг | 4,58 | 4,58 |

| Вес заряда, кг | 0,267 | наибольшего 0,54 |

| Нач. скорость снаряда, м/с | 380 | 200 |

| Дальность стрельбы максимальная, м | 8000 | 2800 |

В Советском союзе с начала 20-х годов уделялось повышенное, можно даже сказать избыточное, внимание батальонной и полковой артиллерий, Были созданы десятки проектов и опытных образцов батальонных и полковых орудий.

Так в мае 1929 г. Реввоенсовет утвердил систему артиллерийского вооружения на 1929-1932 гг., т. е. на 1-ю пятилетку.

Система предусматривала создать 76-мм батальоную мортиру весом 75 (до 200) кг, с углами ВН — 0 гр; + 70 гр и ГН – 20 гр. Вес снаряда 4-6 кг. Дальность — 2 км.

Полк должен был получить 76-мм гаубицу, имевшую вес в боевом положении 500 кг и до 800 кг — в походном. Угол ВН — 5 гр; + 45 гр и ГН 60 гр. Вес снаряда 6-7 кг. Дальность стрельбы 7-8 км. Кроме того, полковая артиллерия должна была получить 122-мм мортиру с боевым весом 700-800 кг и дальностью стрельбы до 5 км.

Как видим, программа предусматривала создание эффективного вооружения уровня батальон — полк. Обратим внимание, в то время приоритет был отдан орудиям навесной стрельбы. Но, увы, эта часть программы была с треском провалена. Ни одно из перечисленных орудий не было принято на вооружение.

5.08.1933 г. Реввоенсовет СССР утвердил новую систему арт. вооружения на 1933-37 гг. Система предусматривала для батальона создание 76-мм пушки-мортиры весом 140-150 кг с дальностью стрельбы 5-7 км,

Для полка предполагалось создание 76-мм полковой пушки на самоходе с дальностью стрельбы 7-8 км, а также 152-мм мортиры на лафете 76-мм и 122-мм дивизионных орудий. Эти пункты программы 1933-1937 гг. также остались на бумаге.

Наконец, в апреле 1938 г. был составлен перечень образцов орудий, которые вошли в систему арт. вооружения. Полк должен был иметь 45-мм противотанковую пушку и 76-мм полковую пушку весом 800 кг в боевом положении и 1450 кг — в походном, с углом ВН – 8 гр; +05гр и углом ГН 60 гр (с раздвижными станинами) и дальность стрельбы до 10 км.

Надо ли говорить, что и эта полковая пушка не была принята на вооружение. Но все же о «батальоннах»!

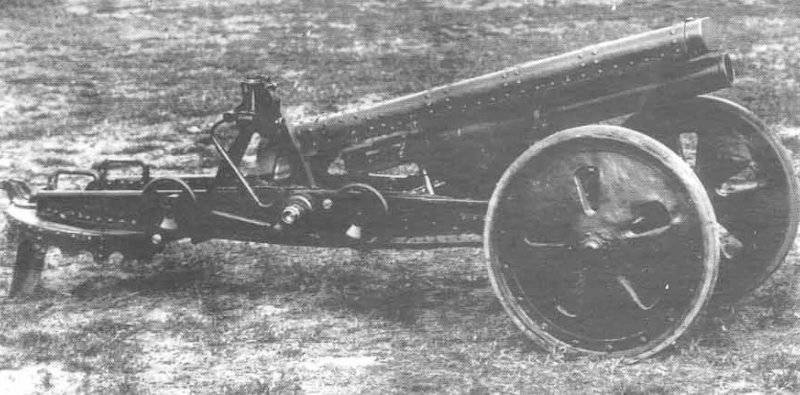

Сначала о многострадальной 76-мм батальонной гаубице 35-К, которая была конструктивно очень интересной.

Проектирование 35-К было начато в 1935 г. на заводе № 8 под руководством В.Н.Сидоренко. Она предназначалась для вооружения горных и воздушно-десантных частей, а также в качестве батальонного орудия непосредственной поддержки пехоты.

9 мам 1936 г. опытный образец был сдан военпреду и передан на полигонные испытания. Первое испытание прошло в мае-июне 1936 г. После 164 выстрелов и 300 км пробега гаубица вышла из строя и была возвращена на завод.

Второе испытание — сентябрь 1936 г. При стрельбе лопнула лобовая связь, так как отсутствовали болты, скреплявшие кронштейн щита с лобовой частью. Кто-то, видимо, вынул или забыл поставить эти болты.

Третье испытание — февраль 1937 г. Теперь не была залита жидкость в цилиндр компрессора. В результате при стрельбе из-за сильного удара ствола деформировалась лобовая часть стайка.

Четвертое испытание - при стрельбе из новой опытной гаубицы 23 мая 1937 г. поломка пружины накатника. Причина — грубая ошибка инженера в чертеже веретена компрессора.

Пятое испытание — декабрь 1937 г. — испытывались сразу 9 систем 35-К. Из-за недокатов и набросов при стрельбе под углом 0 град комиссия решила, что система испытаний не выдержала. Тут налицо явная придирка, так как подобные явления были у всех горных орудий, например, 7-2 и 7-6.

Всего к началу 1937 г, на заводе № 8 было изготовлено 12 — 76-мм гаубиц 35-К. Однако к тому времени, имея множество более выгодных заказов, завод потерял всякий интерес к 35-К.

В начале 1937 г. все работы но гаубице 35-К были перенесены с завода № 8 на завод № 7 (бывший «Арсенал»), которому отдали заказ на изготовление 100 гаубиц 35-К в 1937 году. Но и «Арсенал» ничего не хотел делать с «чужой» системой.

Возмущенный Сидоренко 7 апреля 1938 г. написал письмо в Артиллерийское управление: «Завод № 7 не заинтересован в доделке 35-К — это грозит ему валовым произволом... У Вас (в Артуправлении) 35-К ведает отдел, который является убежденным сторонником минометов и следовательно, противником мортир...» Далее Сидоренко указал, что во время испытании 35-К на НИАПе имело место элементарное вредительство.

К лету 1938 г. для 35-К были отработаны три типа выстрелов и конструкция гаубицы должна была подвергнуться небольшим изменениям, Но в конце 1938 г. зачем-то решили еще раз испытать непеределанную (завод № 7 отказался от переделки) гаубицу 35-К — опять набросы и неудовлетворительная кучность стрельбы.

В своем отчете от 16 июля 1939 года руководство АННОПа заявило, что дальнейшие работы по 35-К нецелесообразны. Правда, орудие разбиралось на 9 частей весом от 35 до 30 кг. Таким образом, в разобранном виде оно могло транспортироваться не только на конских, но и на людских вьюках, что считалось особенно выгодным при применении в горах.

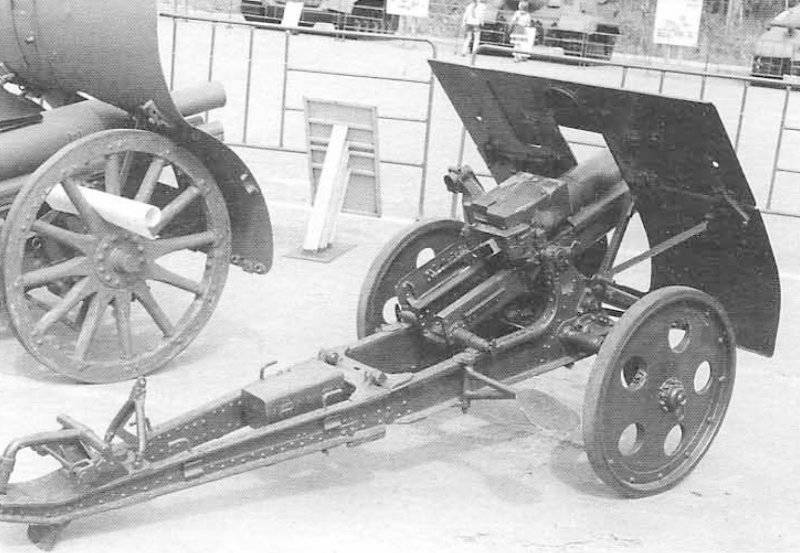

Разборный ствол гаубицы состоял из трубы, казенника и накладки. Казенник легко навинчивался на трубу без инструмента. Крутизна нарезов постоянная. Затвор поршневой эксцентрический.

Подъемный механизм имел один сектор. Поворот орудия происходил при перемещении станка по боевой оси.

Тормоз отката гидравлический веретенного типа. Накатник пружинный. Лафет коробчатый, однобрусный. Он разбирался на лобовую и хоботовую части. При стрельбе из окопа хоботовая часть снималась.

Прицел от 76-мм пушки обр. 1909 г., с изменениями, позволившими нести стрельбу при углах до + 80 гр.

Щит съемный и откидной.

Боевая ось коленчатая. Благодаря повороту оси можно было менять высоту линии огня: 570 мм и 750 мм.

Колеса металлические дисковые с грузошиной. Передок системы оглобельный.

Передвижение гаубицы могло производиться двумя способами:

а) на колесах в оглобельной запряжке с одной лошадью или при впряжен им в лямки 4-х человек расчета;

б) на вьюках — 4-х конских или 9-и людских (без боекомплекта).

Система Ф-23 разрабатывалась в ОКБ завода №92 под руководством В. Г. Грабина. Первоначально по утвержденному проекту Ф-23 — должна была быть универсальной системой (пушка-гаубица), в которой на едином лафете можно было бы использовать ствол 76-мм гаубицы уменьшенной мощности, или 45-мм противотанковой пушки типа 19-К.

Гаубичный ствол — моноблок. Дульного тормоза нет. Затвор поршневой от 76-мм полковой пушки обр. 1927 р. Было разработано две системы заряжания: унитарным патроном по типу горной пушки обр 1909 Г. и раздельно-гильзовое.

| Данные 76-мм гаубицы 35-К | |

|---|---|

| Данные ствола | |

| Калибр, мм | 76,2 |

| Длина Ствола, мм/клб | 870/11,4 |

| Длина нарезной части, мм | 645 |

| Длина каморы, мм | 140 |

| Обьем каморы, л | 0,31 |

| Крутизна хода нарезов, клб | 20 |

| Число нарезов | 24 |

| Глубина нареза, мм | 0,7В |

| Ширина нареза, мм | 7,0 |

| Ширина поля, мм | 3,0 |

| Вес затнора, кг | 12 |

| Вес ствола с затвором, кг | 91 |

| Данные лафета | |

| Угол вертикального наведения, град.: | |

| с низкой оси на длинном станке | - 6 град 15 град; +60 град |

| с высокой оси -//- | - 1 град 40 град; +64 град 50 град |

| с высокой оси на коротком станке | +10 град45 град; +83 град |

| Угол гориз. наведения, град | - 3 град 30 град; +4 град 30 град |

| Длина отката, мм: норм | 460 |

| предельн | 470 |

| Вес жидкости в тормозе отката, кг | 0,91 |

| Высота линии огня, мм (на низкой / высокой оси) | 750/570 |

| Высота окуляра панорамы, мм (на низкой / высокой оси) | 950/780 |

| Длина в боевом положении, мм: | |

| с короткими станинами | 1580 |

| с длинными станинами | 2715 |

| Гориз. расстояние от опоры сошника до: | |

| оси цапф, мм | 1570 |

| опоры колес, мм | 1770 |

| Высота в боевом положении, мм: | |

| при 0 град (на низкой / высокой оси) | 1245/1050 |

| при макс, угле (на низкой / высокой оси) | 1430/1225 |

| Длина макс, в походном положении, мм: | |

| с оглоблями | 3895 |

| без оглобель | 1590 |

| Ширина системы, мм | 1220 |

| Ширина хода, мм | 1080 |

| Клиренс, мм | 290 |

| Высота в походном положении, мм | 1450 |

| Диаметр колеса, мм | 650 |

| Число окон а колесе | 5 |

| Толщина щита, мм | 3,5 |

| Весовая сводка, кг: | |

| Откатные части: без ствола | 5,92 |

| со стволом | 96,92 |

| Качающаяся часть: без ствола | 49 |

| со стволом | 140 |

| Лафет без ствола | 253 |

| Щит | 35,6 |

| Колеса | 2 19 |

| Система в боевом положении | 344 |

| -//- в походн. положении (с оглоблями) | 372 |

| Эксплуатационные данные | |

| Скорость возки, км/час | 6-7 |

| Время перехода из походного положения в боевое и обратно, с | 30-40 |

| Расчет, чел | 5 |

Пушечный ствол и боеприпасы полностью заимствованы от противотанковой пушки 19-К.

Артсистема Ф-23-1 была изготовлена заводом № 92 в период с сентября по декабрь 1936 года по чертежам КБ завода № 92 согласно распоряжению ГУВП от 21 августа 1935 года.

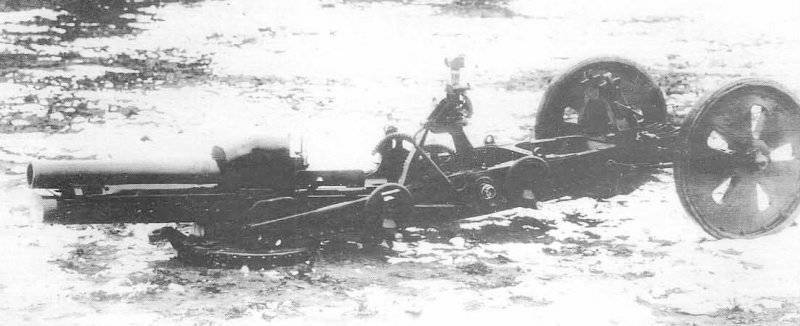

Особенность конструкции в том, что при раздвижении станин (переходе из походного положении и боевое) система своим поддоном опускается на грунт. При переходе в походное положение система автоматически выбирает клиренс при сведении станин. Угол раздвижения станин 60 гр.

Станины коробчатого сечения, клепанные. Для стрельбы в окопе станины укорачивались.

Тормоз отката гидравлический, накатник гидропневматический. Длина отката переменная.

Подъемно-уравновешивающий механизм соединен в одном цилиндре, винтового типа, находящимся над люлькой.

Поворотный механизм имел зубчатый сектор, прикрепленный к нижнему станку.

Система подрессорена, колеса металлические обрезиненные,

Система разбиралась на конские вьюки.

Опытный образец Ф-23-I поступил с завода № 92 на НИАП 15 января 1937 года. После 197 выстрелов появились трещины в станке, и система была возвращена на завод № 92,

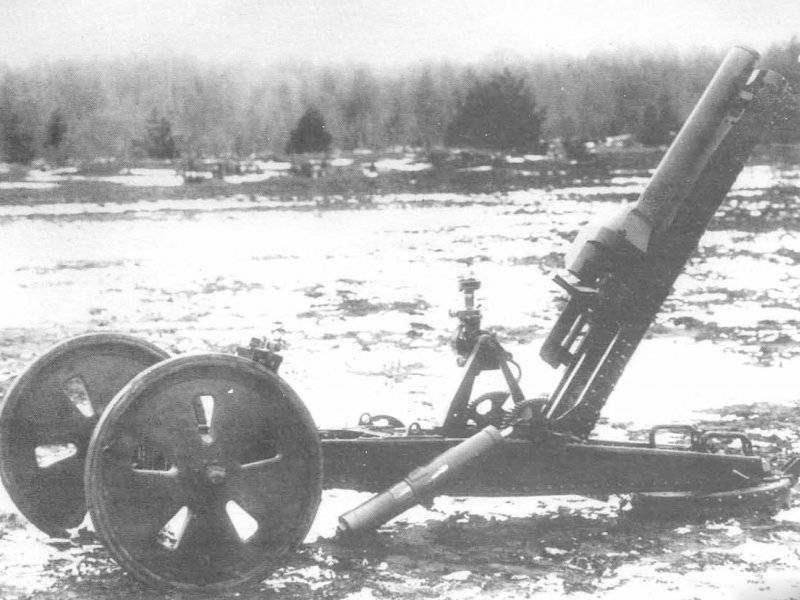

После неудачи испытаний системы Ф-23-I работы продолжались над облегченной 76-мм батальонной гаубицей Ф 23-II.

Батальонная гаубица упрощенной конструкции Ф-23-II с однобрусным лафетом была изготовлена заводом № 92 в период с сентября по ноябрь 1936 года по чертежам КБ завода № 92 согласно распоряжению ГУВП от 21 августа 1935 года.

Лафет однобрусный клепаный. Противооткатные устройства расположены в люльке под стволом. Тормоз отката гидравлический типа Шнейдер. Накатник гидропневматический. При откате противооткатные устройства неподвижны. Уравновешивающий механизм пружинного типа, расположен справа. Шток связан с люлькой, а пята корпуса упирается в грунт.

Подъемный механизм имел два сектора. Стрельба велась с круглого клепаного поддона, упирающегося в грунт. Поддон снабжен большим забивным сошником. Горизонтальное наведение осуществлялось передвижением колесной оси (выполняющей роль хобота) и бруса. Осью вращения служил центр поддона. Колеса при стрельбе находились сзади. При переходе в походное положение ствол перебрасывался на 180°.

Заводские испытания гаубицы Ф-23-II были проведены на НИАПе с 10 по 23 ноября 1936 года. Полигонные испытания системы были начаты в январе 1937 года. На 34-м выстреле вышли из строя противооткатные устройства и подъемный механизм.

Колеса металлические обрезиненные. Подрессоривания нет. Система разбиралась и могла перевозиться на конских и людских вьюках.

Результаты стрельб из Ф-23-1 23 января 1937 года:

- Снаряд: 4,7кг с КТ-1

- Заряд: 0,044 (ВЛ) + 0,133 (4/1) = 0,182 кг

- Начальная скорость: 310—331 м/с

- Дальность стрельбы (при утла вертикального наведения 45 гр) — 6200 м.

Обе системы Ф-23-I и Ф-23-II испытывались до середины 1938 г., но таr и не поступили на вооружение и работы по ним были прекращены распоряжением от 11 ноября 1939 г.

В итоге к 22 июня 1941 г, наш стрелковый полк имел 6 — 76-мм полковых пушек обр, 1927 г. и 12 — 45-мм противотанковых пушек. Это теоретически, а практически в значительной части стрелковых полков и того но было. 45-мм ПТП обр. 1932г. и обр. 1937г., в общем, были на уровне ПТП того времени и могли в 1941 г. на ближних дистанциях поражать практически все типы германских танков. Однако 76-мм полковая пушка обр. 1927 г. попросту не годилась для полковой и батальонной артиллерии.

| Данные 76-мм гаубицы Ф-23 | |

|---|---|

| Данные ствола | |

| Калибр, мм | 76,2 |

| Длина ствола, мм/клб. | 956/12,5 |

| Объем каморы, дм3 | 0,32-0,336 |

| Крутизна нарезоа, клб | 18 |

| Число нарезов | 24 |

| Глубина нареза, мм | 0,76 |

| Ширина нареза, мм | 6,94 |

| Вес ствола с затвором, кг (Ф-23-I/Ф-23-II) | 83/90 |

| Данные лафетов | |

| Угол вертикального наведения, град: | |

| Ф-23-I (76-мм / 45-мм) | 0 град; +65/0 град; +25 град |

| Ф-23-II(76-мм/Д5-мм) | 0 град;+65 град / - |

| Угол горизонтального назедения, град (Ф-23-I/Ф-23-II) | -30 град /-10 град |

| Длина отката, мм: при 0 град - 2 град | 530+40 |

| при 20 град - 65 град | 350+40 |

| Высота линии огня, мм | 350/238 |

| Длина станин, мм (Ф-23-I/Ф-23-II) | 1800/2300 |

| Ширина кода, мм (Ф-23-I/Ф-23-II) | 950/965 |

| Клиренс, мм (Ф-23-I/Ф-23-II) | 215/260 |

| Диаметр колеса, мм (Ф-23-I/Ф-23-II) | 615/650 |

| Расстояние от оси поддона до боевой оси, мм | 1800 |

| Вес откатн. частей, кг (Ф-23-I/Ф-23-II) | 90/100 |

| Вес кач. части, кг (Ф-23-I/Ф-23-II) | 140/158 |

| Вес в боевом положении, кг (Ф-23-I/Ф-23-II) | 380/350 |

| Эксплуатационные данные | |

| Скорость возки, км/ч (Ф-23-I/Ф-23-II) | 35- 45/10 |

| Баллистические данные 76-мм ствола | |

| Вес снаряда, кг (поТТЭ/факт) | 4,7/4,7 |

| Нач. скорость, м/с (поТТЗ/факт) | 320/305 |

Итак, что же произошло? Почему наши батальоны и полки оказались без эффективных артиллерийских систем? Почему были провалены три артиллерийские программы?

Дать исчерпывающий ответ на этот вопрос в одной статье практически невозможно. Но немалое влияние на этот итог оказала видимая конкуренция легких мортир и гаубиц с минометами. Причем доводы сторонников минометов не были беспочвенны, так как в отличие от Германии и Японии, многие другие страны, такие как Франция, Великобритания, Польша и Финляндия решили в конце концов не тратить усилия на батальонные гаубицы и мортиры, заменив их повсеместно миномётами типа Стокса-Брандта.

Конечно, 35-К и Ф-23 не могли заменить миномет, а лишь дополнить его. Однако следует помнить, что в 1934 — 1938 гг. судьба минометов буквально висела на волоске, и «минометное лобби» Артуправления грудью вставало против любых мортир, малых гаубиц, гранатометов и др. Трагическая судьба 40,8-мм автоматического гранатомета Таубина является одним из примеров этого противодействии.

И до начала Великой Отечественной войны батальонные орудия навесного огня так и не нашли дорогу в систему вооружений Красной Армии.

Информация