Югославия между Мировыми войнами

Королевство Югославия, образованное в 1918 году как Королевство сербов, хорватов и словенцев, затем в 1929 году переименованное в Югославию, просуществовало до 1941 года. Изначально объединяя территории бывших Австро-Венгерской и Османской империй с Королевством Сербии, оно столкнулось с такими проблемами, как этническая напряженность, политическая нестабильность и, в конечном итоге, вторжение и оккупация стран Оси во время Второй мировой войны

Введение

Ни одна другая европейская страна не была такой красочной, многогранной и сложной, как Югославия, а ее бурная история сделала ее олицетворением хаоса, неразберихи и враждебности на Балканах. Окончание Первой мировой войны радикально изменило политическую карту Европы. В одночасье исчезли четыре империи: Российская, Османская, Австро-Венгерская и Германская, а на их обломках возник ряд независимых национальных государств, среди которых появляется новое государственное образование – Королевство Сербов, Хорватов и Словенцев (КСХС), включившее в себя народы Балканского полуострова, в основе которого лежала идея объединения южных славян.

Король Сербии Петр I. 1918 год. В котле балканской политики король Сербии Пётр I (1844–1921) считался национальным героем, положившим конец противостоянию двух враждующих династий, Караджорджевичей и Обреновичей. Королю Петру было пятьдесят восемь лет, когда он с триумфом вернулся в Белград и был коронован в 1904 году. Так началось правление, которое многие вспоминают как Золотой век Сербии. Король поддерживал благожелательную конституционную монархию, управляемую демократическим парламентом, и был ярым сторонником объединения Югославии

Но эти народы, оказавшиеся вдруг вместе в новом государственном образовании, жили в разных империях и цивилизациях, они исповедовали различные религии и были друг другу чужими...

Ретроспектива

Еще когда в 1914 году бушевала Первая мировая война, в Риме балканскими эмигрантами был создан южнославянский комитет, который решал ключевой вопрос – какие государства и в каких границах будут созданы на Балканах, в случае победы Антанты и развала Австро-Венгрии. 7 декабря 1914 года сербская Народная скупщина приняла Нишскую декларацию, в которой ею были определены конечные цели войны – »воевать за освобождение еще неосвобожденных югославянских территорий Австро-Венгрии».

Сербские военнослужащие возле аэроплана. В первый период войны (1914/1915) формирование сербской армии увеличилось до 13 пехотных и одной кавалерийской дивизий. За этот период было мобилизовано до 500 000 человек, а в ноябре 1915 года в армию было призвано еще около 207 000 человек

На заметку. декларация – документ, принятый 7 декабря 1914 года Народной скупщиной Сербии во временной столице городе Ниш (юг Сербии), который декларировал борьбу за освобождение и объединение «несвободных братьев» и объединение всех южных славян, проживающих в империи Габсбургов, в единое государство. Здесь надо отметить, что Антанта хоть и была союзницей Сербии в этой войне, она все же поддерживала сохранение Австро-Венгрии и не приняла идеи Народной скупщины послевоенного устройства на Балканах, изложенные в Нишской декларации.

Отель «Ориент» в Нише, где была принята Нишская декларация. Нишская декларация – документ, принятый Королевством Сербией 7 декабря 1914 года во время Первой мировой войны, в котором были изложены цели Сербии в военное время, в частности, объединение всех южных славян в единое государство «на руинах Австро-Венгрии». Декларация была стратегическим шагом, призванным заручиться поддержкой южных славян Австро-Венгрии и представить военные цели Сербии как освободительные, а не просто самооборону

В 1915 году этот комитет переехал в Лондон, где его влияние на политиков-союзников было намного больше, чем его размер. Хотя этот комитет, финансируемый сербским правительством, и состоял в основном из словенцев и хорватов, но он все же был против Великой Сербии и выступал за равноправный союз народов, хотя и признавал, что, поскольку Сербия уже была сложившимся государством и имела аппарат государственного управления, новое южнославянское государство должно было объединиться вокруг него. К тому же, после двух Балканских войн (1912-1913), Сербия значительно увеличила свою территорию и население, что в сочетании с большим сочувствием к нему со стороны южнославянских народов, еще больше повысило ее уверенность в себе.

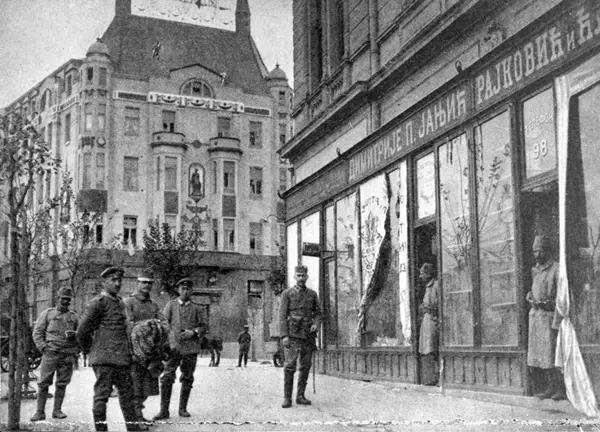

Белград во время австро-венгерской оккупации 1915-1918 годов. В декабре 1914 года австро-венгерские войска захватили Белград, но его оккупация была кратковременной, поскольку сербская армия отразила нападение агрессоров после битвы при Колубаре в конце 1914 года, но вторая оккупация продолжалась с осени 1915 года до самого окончания Первой мировой войны. Во время австро-венгерской оккупации Белграда с 1915 по 1918 год город находился под управлением Сербского военного генерал-губернаторства, учрежденного Верховным австро-венгерским командованием, а территория Сербии была разделена на оккупационные зоны, включавшие Белград и прилегающие территории. Австро-венгерская оккупация сопровождалась как репрессиями, так и попытками хоть как-то нормализовать жизнь – оккупанты пытались контролировать ситуацию через военные и разведывательные службы, а также через строительство новых школ и развлекательных заведений

Идея объединения славянских народов вокруг Сербии, провозглашенная Скупщиной (парламент) целью войны в 1914 году, была глубоко укоренена не только среди сербской политической и интеллектуальной элиты, но и в широких народных массах, и эта идея носилась в воздухе еще задолго до начала Первой мировой войны. Так, лидер Народно-радикальной партии Сербии Никола Пашич* (1845–1926) еще в 1894 году утверждал, что:

В 1878 году, после обретения Сербией независимости, ее армия стала очень влиятельной, и под покровительством России Сербия стала центром южнославянского движения, а аннексия у Османской империи Австро-Венгрией в 1908 году Боснии и Герцеговины только еще усилила сербский национализм.

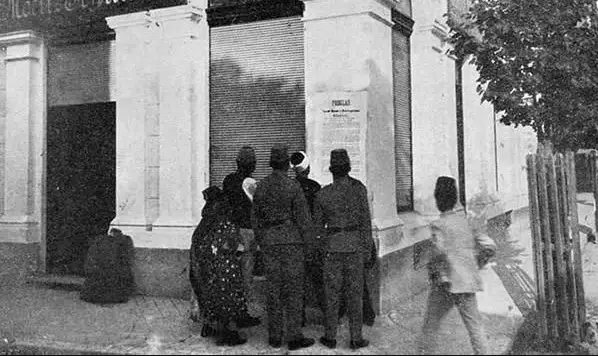

Жители Сараево читают плакат, провозглашающий аннексию Боснии и Герцеговины, 1908 год. В 1908 году Австро-Венгрия официально аннексировала Боснию и Герцеговину, территории, которыми она управляла со времени Берлинского конгресса 1878 года. Это событие, известное как Боснийский кризис, вызвало решительное сопротивление со стороны Сербии и других славянских групп, которые рассматривали его как угрозу своим устремлениям

Исследователи, занимающиеся этим временем, пишут о самом настоящем военном психозе – в Сербии все происходило под знаком подготовки к освободительной войне и дальнейшему объединению: Церковь, образование, печать и литература, все это подготавливало общественное мнение к предстоящей освободительной войне. А сербский ученый Йован Цвидич* категорически утверждал:

На заметку. На рубеже веков на территории будущей Югославии проживало около двенадцати миллионов человек, большинство из которых составляли южные славяне. Но были и другие этнические, языковые и религиозные группы – турки, албанцы, немцы, мадьяры, евреи, цыгане, влахи и другие, исповедующие различные религии: православие, католицизм и ислам.

Проще говоря, большинство населения, жившего на рубеже веков на этой территории, которую позже назовут Югославией, были южными славянами, связанными между собой языковым и культурным родством, то есть, согласно сегодняшним категориям, это были словенцы, хорваты, сербы, боснийские мусульмане, черногорцы и македонцы. И даже несмотря на крайние различия между религиозными конфессиями – католики, православные и мусульмане – южные славяне все же интуитивно ощущали культурную близость – они могли свободно общаться друг с другом, ибо хорваты, сербы, черногорцы и боснийцы говорят на одном языке

Образование Королевства сербов, хорватов и словенцев

Итак, Мировая война подходила к концу, и, прежде чем Антанта решила стереть Австро-Венгрию с карты Европы, 33 балканских депутата в Венском парламенте призвали к объединению южных славян, а 6 октября 1918 года в Загребе был образован Народный комитет словенцев, хорватов и сербов с целью взять бразды правления в свои руки в момент распада Австро-Венгрии.

Балканские государства до начала Первой мировой войны. До Первой мировой войны Балканский полуостров был регионом острой политической нестабильности и национализма, где различные этнические группы боролись за независимость и влияние от уже ослабевшей Османской империи. Эта нестабильная ситуация, часто называемая «Балканской пороховой бочкой», стала одним из основных факторов, способствовавших началу войны

Этот Комитет выступал за объединение сербов, хорватов и словенцев при условии, что Конституционное собрание принимает решение о форме правления (республика или монархия) большинством в две трети голосов, а в период междуцарствия временно формируются два правительства: правительства Королевства Сербии и Народного комитета словенцев, хорватов и сербов.

На заметку. В 1917 году была сформирована еще одна соперничающая южнославянская группа, состоящая из депутатов австро-венгерского парламента и правительства, которые тоже выступали за союз хорватов, словенцев и сербов, но под руководством Австрии – дело в том, что Габсбурги давно видели себя в некой роли защитников славянских народов и «собирателей» славянских земель. Затем сербы и югославянский Комитет пошли дальше, подписав соглашение о создании независимого Королевства сербов, хорватов и словенцев под властью сербских королей, включая те земли, которые в настоящее время находятся под управлением Австро-Венгрии. Когда монархия Габсбургов под давлением войны рухнула, Комитет сербов, хорватов и словенцев объявил себя управляющим славянами рухнувшей Австро-Венгрии, что и подтолкнуло его к союзу с Сербией. Здесь надо отметить, что вновь созданное государство рассматривалось как «награда» за собственную освободительную войну, которую вела Сербия или, выражаясь в просторечии, как ее «военная добыча». Такое централизованное и унитарное государство гарантировало господство Сербии.

Тогда еще принц-регент Александр I и Президент Франции Раймонд Пуанкаре. В 1916 году сербский принц-регент Александр I и президент Франции Раймон Пуанкаре посетили Верденский фронт. Этот визит был направлен на укрепление морального духа и демонстрацию солидарности между Сербией и Францией. Александр I был принцем-регентом Сербии и действовал от имени своего больного отца, короля Петра I. Он занимал пост Верховного главнокомандующего сербской армией во время Первой мировой войны

Союзники Сербии по Антанте, учитывая материальные потери и огромные человеческие жертвы, которые страна понесла в Первой мировой войне, согласились на создание объединенного южнославянского государства и разрешили соперничающим группам сформировать его. Последовали переговоры, в которых Национальный Комитет уступил Сербии и Югославянскому комитету, позволив принцу-регенту Александру I Карагеоргиевичу 1 декабря 1918 года провозгласить Королевство сербов, хорватов и словенцев. На этом этапе опустошенный и разрозненный войной регион удерживался только армией, которая подавляла ожесточенное соперничество между этническими группами, до того как были установлены границы.

Карта Королевства сербов, хорватов и словенцев после окончания Первой мировой войны. После окончания войны и распада Австро-Венгерской империи размеры Королевства Сербии увеличились более чем вдвое, превратившись в Королевство Сербии, Хорватии и Словении. И в свои первые годы королевство было известно именно под этим названием, но уже в 1922 году оно стало широко известно как Югославия (или вариациями, например, «Юго-Славия»), официально изменив свое название на Королевство Югославия в 1929 году. С объединением южнославянских земель в единое королевство, столица осталась в Белграде, а большая часть власти – в Сербии, при этом король Александр получил прозвище «Объединитель». Но вот что интересно – все объединенные народы отрицали существование боснийцев, считая их «сербами и хорватами, принявшими ислам»

Созданное таким образом государство было больше, чем расширенная Сербия – это была авторитарная монархия, в которой все полномочия принадлежали монарху, где абсолютизм отразился в централизме на государственном уровне и в унитарном, «югославизме» на национальном уровне.

Встреча короля Александра I с королем Румынии Фердинандом I в рамках Малой Антанты, которая в апреле 1937 года утратила своё политическое значение. Эти монархи были видными деятелями в своих странах в важный период европейской истории. Принц-регент Югославии Александр I, также известный как Александр I Карагеоргиевич, правил с 1921 по 1934 год. Король Румынии Фердинанд I правил с 1914 по 1927 год. Оба короля играли ключевую роль в сложном политическом ландшафте Балкан, и их страны сталкивались со схожими проблемами, связанными с национализмом, этнической напряженностью и региональной динамикой власти

Отличительной чертой Королевства сербов, хорватов и словенцев была его крайняя неоднородность. Государство с населением 11 984 919 человек, по переписи 1921 года, было глубоко разделено, причем не только по этническому и религиозному признаку – подданные этого нового государства испытали на себе различные формы правления с различными государственными институтами власти на протяжении всей своей истории, а население регионов резко отличалось друг от друга экономическим и культурным развитием, поэтому на этом фоне централизм и абсолютизм власти стали для государства единственной альтернативой...

Сараево. В 20-30-х годах Сараево претерпело значительные изменения после Первой мировой войны и последующего образования Королевства Югославия. Город, ранее находившийся под властью Австро-Венгрии, перешел под югославское управление, что привело к изменениям в политической, социальной и культурной жизни. Но в этот период также усилилась националистическая напряженность, особенно между сербами и хорватами, что впоследствии способствовало нестабильности во всем регионе. Белградский режим с каждым годом становился все более и более централизованным, что вызывало недовольство среди несербского населения, которое изначально приветствовало создание нового государства. По сути, Сараево в 20-х и 30-х годах прошлого века был городом переходного периода, переживавшим последствия Первой мировой войны, образование нового государства и рост националистических настроений, сохраняя при этом динамичную, хотя и сложную, многокультурную среду. И даже несмотря на растущую напряженность, в Сараево сохранялся определенный уровень мультикультурализма, где различные этнические и религиозные группы сосуществовали и взаимодействовали

Вступая в союзное государство, каждая сторона имела свои собственные интересы, политические партии начали формироваться на основе этнических сообществ, а на бытовом уровне трения между национальностями выражались в высказываниях, вроде «сербы хотят все» и только «хорваты все испортят».

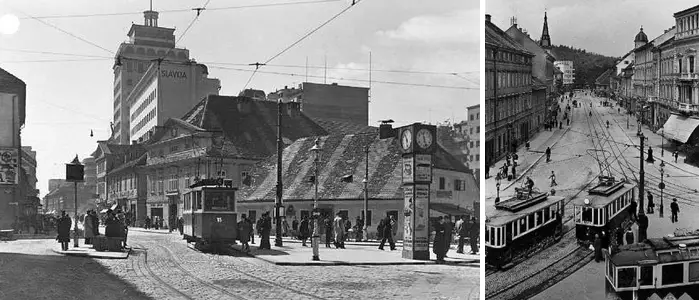

Улицы Загреба. В 20-30-е годы Загреб переживал значительные перемены и развитие, особенно в архитектуре и национальной идентичности. Это был период бурной культурной и художественной жизни и политических перемен, а сам город стал центром современной архитектуры, где царила оживленная социальная жизнь с элегантными отелями, кафе и местами, где можно было «на других посмотреть и себя показать». Но на этот период приходится и напряженность между сторонниками хорватской автономии и сторонниками централизации Сербии, что позже привело к образованию марионеточного хорватского государства под управлением стран Оси во время Второй мировой войны

В 1919 году образовалась Коммунистическая партия Югославии, которая получила большое количество голосов (58 мандатов), но отказалась вступить в парламент и вскоре была запрещена (согласно закону «О защите государства»), а в 1921 году было сформировано новое правительство и принята новая конституция, которая определила Королевство сербов, хорватов и словенцев как «конституционную, парламентскую и наследственную монархию», идеологической основой которой стало «югославянство».

Любляна. В 20-30-х годах Любляна переживала значительные перемены, особенно под влиянием архитектора Йоже Плечника (1872–1957), который оказал значительное влияние на городской ландшафт Любляны этого периода. В 1929 году, после образования Югославии, Любляна стала столицей Драва-бановины (просуществовавшей в период 1929-1941 и названной по имени реки Драва) – региона в составе Королевства Югославия, соответствующего территориям со словенским большинством. После окончания Первой мировой войны Люблянский университет, основанный в 1919 году, еще больше укрепил роль города как образовательного центра. Другие учреждения, такие как Национальная университетская библиотека и Словенская академия наук и искусств, также внесли свой вклад в интеллектуальную жизнь города

Однако по всем положениям король обладал властью и контролем над народным представительством – он был тем, кто созывает Народное собрание и уполномочивает распустить его. Король санкционировал все законы и был главнокомандующим вооруженными силами. Он представлял государство за границей, назначал министров, полностью подотчетных ему и Народному собранию. Одним словом, объявленный парламентаризм был ничем иным, как декорацией.

Скопье – город с богатой историей, расположенный в долине реки Вардар. В 1920-1930-х годах Скопье претерпевал значительные изменения в составе Королевства Югославия. Он был столицей Вардарской бановины (названной по одноименной реки Вардар), одной из девяти провинций Югославии, и переживал период модернизации и развития. В составе КСХС, а после Югославии, город был центром формирования македонской национальной идентичности благодаря стандартизации македонского языка и созданию Македонской православной церкви. В 20-х и 30-х годах в Скопье был основан университет, появились средства массовой информации и академия наук, что внесло вклад в интеллектуальную и культурную жизнь города. Скопье также имел стратегическое значение для Югославии, благодаря своему расположению на границе с Грецией, Болгарией и Албанией, что делало его важным для региональных интересов страны. К 1931 году население Скопье увеличилось до 64 807 человек, что свидетельствовало о росте и развитии города, но, тем не менее, регион оставался относительно бедным и сильно зависел от королевских инвестиций из Белграда, откуда королем предложению Совета министров назначался бан на четыре года

На заметку. Югославянство – идеология, возникшая в 30-х годах XIX века в Хорватии, которая в то время была частью Габсбургской монархии. В основе югославянства лежит идея принадлежности южных славян – сербов, хорватов, словенцев, македонцев, боснийцев и болгар – к единой югославской нации, исторически разделенной различными обстоятельствами, религиями и диалектами, что давало основы для их сотрудничества и в дальнейшем возможного политического объединения. Идея югославянства во время существования Османской и Австро-Венгерской империй была очень популярна, так как сразу несколько этносов и конфессий южных славян начали считать себя жертвами иностранного империализма. Лидерами югославянства была даже опубликована вот такая декларация:

Такой видели Югославию некоторые «югослависты». В это государство включена Албания и Болгария

За исключением Сербии, во вновь образованном государстве не было традиции парламентаризма – ни одна из политических партий не была готова к диалогу, компромиссу или соглашению, и на почве серьезного недовольства политикой государствообразующих сербских кругов среди южнославянских народов началось широкое распространение национализма. Политических партий в стране было превеликое множество, и все они были националистическими, к тому же еще и со своими военизированными организациями, которые и были главными субъектами политического насилия.

Белград в 20-е годы. В рекордные сроки столица обзавелась новыми бульварами, жилыми домами, престижными правительственными зданиями, а образ жизни белградцев начал напоминать образ жизни их европейских коллег. Многие образовательные и научные учреждения, спортивные ассоциации и гражданские общества, существовавшие до войны, возобновили свою деятельность, а также было создано множество новых. Это было десятилетие, в течение которого было налажено регулярное городское транспортное сообщение, а общественное спокойствие и безопасность время от времени нарушались водителями-лихачами

Противостояние политических партий достигло своей кульминации 20 июня 1928 года, когда Народное собрание стало ареной кровопролития, где посреди парламента депутат от Радикальной партии Пуниша Рачич выстрелил в хорватских депутатов, убив Павле Радича и Джуро Басаричека и тяжело ранил Ивана Пернара, Ивана Гранду и Степана Радича*, последнего бесспорного хорватского лидера, который скончался несколько дней спустя.

Пуниш Рачич стреляет в члена парламента, 20 июня 1928 года сербский депутат из Черногории Пуриша Рачич открыл огонь по депутатам-хорватам в здании югославского парламента, сидевших на первых скамьях. Сразу же после расстрела хорватских депутатов югославский парламентаризм рухнул, уступив место открытой диктатуре принца-регента Александра

Эти смерти в парламенте от рук убийцы превратили хорватских депутатов в мучеников, а хорватские усташи начали использовать гибель Радича и его однопартийцев как доказательство сербской гегемонии и как оправдание своей террористической деятельности против сербов.

Белград в 20-х годах. После Первой мировой войны Белград претерпел масштабную реконструкцию, став столицей недавно созданного Королевства сербов, хорватов и словенцев – в 1920-х годах население Белграда резко возросло, сделав его самым динамичным городским центром нового государства, а этот период был отмечен как прогрессом, так и трудностями, включая быструю урбанизацию, восстановительные работы и влияние иностранного капитала, к тому же высокий спрос на жилье, обусловленный ростом населения, способствовал буму гражданского строительства. Здесь надо отметить, что вновь образованное Королевство столкнулось с такими серьезными проблемами, как высокая инфляция, большой бюджетный дефицит и долговое бремя, возникшее в результате войны

На заметку. Как раз именно в этот период, после убийства Степана Радича и ряда депутатов Скупщины и дальнейшей централизации власти в руках сербов и короля, в Хорватии начинает зарождаться сепаратистское движение усташей (повстанцев), возглавленное Анте Павеличем, будущим главой Независимого Государства Хорватия периода Второй мировой войны. Это движение быстро набирало силу, и к нему с симпатией относились официальные политические круги Хорватии.

Государственный переворот короля

6 января 1929 года, спустя полгода после убийства хорватских депутатов в Народной Скупщине, король Александр I Карагеоргиевич совершает государственный переворот. После Первой мировой войны диктаторская форма правления не была большой редкостью в Европе, поэтому в Белграде было введено чрезвычайное положение, парламент страны с легкостью распущен, а к власти пришло правительство во главе с командиром дворцовой стражи генералом Петром Живковичем. К тому же страна получила свое новое официальное название: «Королевство Югославия».

В 1933 году состоялась встреча короля Югославии Александра I и президента Турции Мустафы Кемаля Ататюрка, символизировавшая крепкие дипломатические и политические связи между двумя странами того времени. Эта встреча состоялась на фоне растущего сотрудничества и дружбы между Югославией и Турцией. Оба лидера были ключевыми фигурами в своих странах, и их взаимодействие знаменовало собой период растущего дипломатического и политического сближения. Сербская пресса того времени также широко освещала события в Турции, отражая тесную дружбу короля Александра и Ататюрка

В отличие от других европейских диктатур, диктатура короля была вызвана острым конфликтом между двумя этносами – сербами и хорватами в Народной Скупщине, и усугубившийся до невозможности, не говоря уже об убийстве депутатов, этот конфликт лег в основу провозглашения королем Александром I своей собственной диктатуры 6 января.

Королевский манифест моему дорогому народу:

Ну а окончательным этапом государственной реорганизации, начало которой положил государственный переворот короля, стало 3 сентября 1931 года, когда Александр I даровал стране новую конституцию, которая описывала Югославию как «конституционную монархию с народным представительством», вместе с королем, осуществлявшим ее законодательную власть.

Еврейский магазин в Белграде. 30-е годы. В 20-30-х годах прошлого века в Югославии проживало около 78 000 евреев, включая около 4000 иностранных беженцев, спасавшихся от преследований в других странах. Это была разнообразная группа, включавшая как сефардские (40 %), так и ашкеназские (60 %) общины, с разной степенью интеграции в югославское общество. Большинство из них жили в городах и составляли примерно 0,5 процента населения. Сефарды, проживающие в Боснии, считались коренным элементом, который благодаря четырем векам жизни в регионе получил особые права. В Сербии лояльность евреев, многие из которых храбро сражались в сербской армии в Первой мировой войне, тоже никогда не ставилась под сомнение – они считались «своими» и говорили на сербском языке (ладино в основном уже был забыт). Евреи-ашкеназы из Хорватии, Словении и Воеводины говорили на немецком и венгерском языках и считались более чуждыми, чем евреи-сефарды

Но, к сожалению, благие намерения короля объединить раздираемое этническими и религиозными конфликтами югославское общество остались неосуществленными из-за наступившего мирового экономического кризиса, с которым столкнулось Королевство Югославия.

Улицы Белграда в 20-30-х годах. Этот период также был периодом политической нестабильности с частой сменой правительства, а Белград представлял собой сочетание традиционных и современных элементов, при этом т. н. «золотые двадцатые» оказали сильное влияние на город, в то время как значительная часть населения по-прежнему жила в бедности

Социально и экономически бедная страна, измученная двумя Балканскими, а затем и последовавшей на ними войной Мировой, находилась в тяжелейшем экономическом положении – почти полмиллиона ее граждан стояли в очередях за бесплатным хлебом. Вот как описывал посол Великобритании в Югославии Говард Уильям Кеннард воздействие экономических трудностей на политическую обстановку, сложившуюся в стране:

Помимо экономики, 1920-е годы также ознаменовались значительными изменениями в культурной и общественной жизни Белграда. Подводя итог, можно сказать, что 1920-е годы в Белграде стали периодом значительных экономических и городских преобразований, но также были отмечены проблемами, связанными с послевоенным восстановлением, политической нестабильностью и социальным неравенством. И хотя 20-е годы XX века годы в Белграде стали периодом значительных экономических и городских преобразований, но эти годы также были отмечены и проблемами, связанными с послевоенным восстановлением, политической нестабильностью и социальным неравенством. Трансформация новой столицы во многом была обусловлена массовой иммиграцией в период восстановления города – в этот период численность населения увеличилась более чем вдвое, и к концу десятилетия в Белграде проживало почти 240 000 постоянных жителей

Убийство короля

Национальная напряженность в Югославии стала приобретать все более и более угрожающие размеры, и в 1934 году Александр I, будучи с государственным визитом во Франции, где пытался заручиться поддержкой Малой Антанты против посягательств Венгрии и Италии на южнославянские земли, был убит неким Владо Черноземским, членом македонской революционной организации, за которыми стояли хорватские усташи. Вместе с королем погиб и министр иностранных дел Франции Луи Барту.

9 октября 1934 года в Марселе во время государственного визита были убиты король Югославии Александр I и министр иностранных дел Франции Луи Барту. Покушение, совершенное членом Внутренней македонской революционной организации (ВМРО), привело к гибели и самого Барту, раненного пулей во время покушения. Покушение было организовано Анте Павеличем, главой хорватских усташей. Террорист напал, когда кортеж короля медленно двигался к центру города под звуки восторженных возгласов тысяч зевак. Подполковник Жюль Пиолле, входивший в состав французской свиты короля, ударил убийцу саблей по голове, после чего разъяренная толпа повалила его на пол. Позже мужчина скончался от полученных ран, настолько изуродованный, что только паспорт и татуировка в виде черепа и скрещенных костей давали ключ к его личности

Это подлое убийство вызвало очередное перераспределение политических сил в стране – опасаясь распада Югославии под давлением все более усиливающегося хорватского сепаратизма, югославское правительство поддается требованиям усташей, после чего Хорватия получает автономию, что приводит к еще более сильному росту взаимной национальной нетерпимости в королевстве.

Продавец бензина на улице Белграда. Торговля в Белграде стала первой отраслью экономики, восстановившейся после войны и адаптировавшейся к новым условиям

После убийства короля Александра I в соответствии с его завещанием на период несовершеннолетия 11-летнего престолонаследника Петра II был установлен режим регентства, где регентом стал двоюродный брат убитого короля – Павел Карагеоргиевич, который повел Югославию на сближение с национал-социалистской Германией и фашистской Италией, отворачиваясь от традиционной дружбы с Францией.

На фото слева: несовершеннолетний Петр II Карагеоргиевич. На фото справа: восемнадцатилетний Петр II Карагеоргиевич. Сын Александра I. В 1934 году наследовал трон при регентстве принца Павла, после убийства в Марселе его отца короля Александра I. В марте 1941 Петр II взял правление в свои руки после революции, начавшейся из-за профашистской ориентации принца-регента Павла. Однако через несколько недель Гитлер завоевал Югославию, и Петр вынужден был искать убежище в Греции, а после прихода к власти маршала Тито он находился в эмиграции в Англии и Франции

Регентство

В отличие от убитого короля Александра I, которого считали консерватором, принц-регент Павел назначил на пост премьер-министра Милана Стоядиновича (1935-1939), который выступал как модернист и реформатор, но все же был привержен политике жесткого централизма и целостного «югославизма», однако народы, входившие в югославское государство, все больше и больше разочаровывались в навязываемом им «югославизме» в любой его форме.

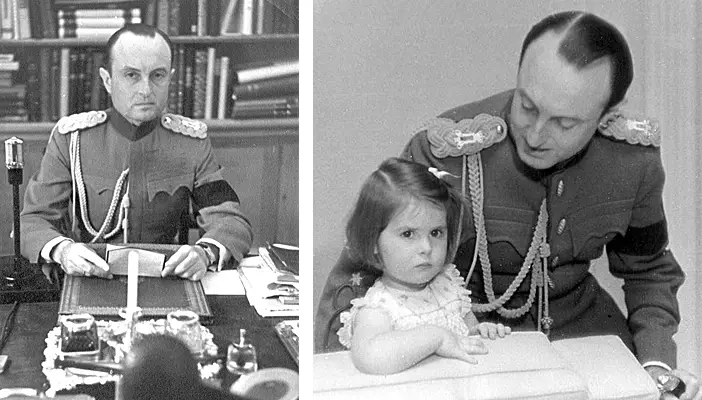

Принц-регент Павел Карагеоргиевич. Родившийся в 1893 году, принц Павел был старшим братом убитого короля Александра I, и согласно завещанию убитого короля, он и еще два регента должны быть наставниками малолетнего принца Петра, которому тогда было 11 лет, и который достигнет совершеннолетия – 18 лет – в сентябре 1941 года. Мать регента была русской, из дома Демидовых, а его двоюродный брат – наследный принц Сербии. Принц Павел получил образование в Швейцарии и Белграде, а в 1910 году отправился изучать философию и литературу в Оксфордский университет в Лондоне. Однако его учеба четыре раза прерывалась тремя Балканскими войнами, предшествовавшими Первой мировой войне, а затем самой Первой мировой войной. Он в совершенстве владеет французским и английским языками. Его единственный сын родился в 1924 году. За все свое время регентства он вел осторожную двойную игру между британскими и французскими союзниками, которыми он тайно восхищался, и нацистами и итальянскими фашистами, которых он открыто боялся

Не помогла даже попытка премьера Стоядиновича, ради религиозной гармонии в стране, добиться соглашения между Ватиканом и Сербской православной церковью.

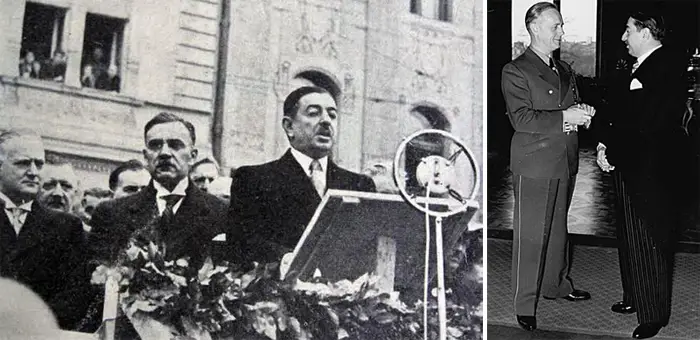

Милан Стоядинович (1888–1961) – премьер-министр Югославии. После убийства короля Александра Караджорджевича принц-регент Павел и его премьер-министр Милан Стоядинович взяли на себя трудную задачу успокоить внутренний кризис в стране, возникший из-за хорватского сепаратизма, и обеспечить внешнюю безопасность против соседей-ревизионистов. В той международной обстановке Стоядинович придерживался договора о дружбе с Италией, чей министр иностранных дел Галеаццо Чиано проявлял сильную симпатию к Стоядиновичу и считал, что он был фашистом в глубине души. Скончался в Аргентине в 1961 году

Правительство Цветковича

5 февраля 1939 года принц-регент Павел отправил кабинет Милана Стоядиновича в отставку и доверил пост премьер-министра малоизвестному политику Драгише Цветковичу, главной задачей которого было заключить соглашение с хорватами. Принца-регента беспокоило то, что при содействии набирающей все больше и больше силу нацистской Германии, полученная при содействии Германии независимость Словакии в 1938 году может повлиять на Хорватию, где стремление к автономии породило сильное национальное движение, игнорирование которого грозило максимальной проблемой для государства.

Премьер-министр Югославии Драгиша Цветкович (1893–1969). Цветкович был премьер-министром Югославии с 1939 по 1941 год. На этом посту ему сравнительно успешно удавалось контролировать различные противоборствующие этнические группы в королевстве. Однако после подписания им 25 марта 1941 года договора о присоединении Югославии к альянсу стран Оси пропасть между сербами (которые были настроены пробритански) и хорватами (которые были настроены прогермански) ещё больше обострилась. 4 сентября 1944 года, с приближением советских войск, он бежал в Болгарию, а затем в Турцию. Признанный предателем, он провел остаток своей жизни в Париже, Франция. 25 сентября 2009 года окружной суд его родного города Ниш оправдал его. На фото справа: премьер-министр Югославии Драгиша Цветкович беседует с министром иностранных дел Третьего рейха Иоахимом фон Риббентропом, 25.03.1941 г.

Соглашение между премьером Драгишей Цветковичем и хорватским политическим лидером Влатко Мачеком* было достигнуто почти мгновенно, но время для его реализации быстро истекало. Соглашение было подписано 26 августа 1939 года, всего за пару дней до начала Второй мировой войны. В соответствии с соглашением была создана первая автономная администрация в Югославии с местонахождением в Загребе. Можно только предполагать, какой курс она бы приняла, если бы не Вторая мировая война...

Газета «Jutarnji list», сообщающая о подписании соглашения

Но создание Хорватской автономии не решило острые национальные вопросы, прежде всего между сербами и хорватами. По результатам соглашения Цветковича – Мачека в состав хорватской автономной вошли солидные территории с сербским населением более 800 тысяч человек, что привело к новому витку обострения между сербами и хорватами.

Доля иностранного капитала в регионах Югославии. Хотя сельское хозяйство в стране сохраняло свою значимость, в городе активно развивались новые отрасли промышленности и сектор услуг, а в банковском секторе усилилось влияние иностранных финансовых учреждений. Правительством были предприняты усилия по стабилизации динара, включая введение золотого стандарта, что опять же потребовало иностранных заимствований

Территория хорватской автономии (бановины) включала современную Хорватию, кроме некоторых территорий Адриатического побережья, входивших в то время в состав фашистской Италии, и примерно около 40 % Боснии и Герцеговины. Умиротворив немного Хорватию, соглашение Цветковича-Мачека вызвало цепную реакцию в других этнических регионов – Сербия, Словения и боснийские мусульмане начали требовать точно такой же автономии для себя.

Порожденный Сербией и возглавляемый теоретиком права и историком Слободаном Йовановичем (1869–1958), «Культурный клуб»* собрал вокруг себя всю интеллектуальную и политическую элиту Сербии. Этот «Клуб» выступал за автономию (бановину) всех «сербских территорий» – Боснию, Черногорию и Македонию, и был близок к историческому понятию «Великой Сербии». Таким образом, можно сказать, что 1939 год положил конец югославскому централизму...

Присоединение к Тройственному пакту

Как известно, 1 сентября 1939 года с нападения нацистской Германии на Польшу началась Вторая мировая война. Но война эта на протяжении полутора с небольшим лет пока еще не затрагивала непосредственно Югославию, однако обстановка неуклонно расширявшейся фашистской агрессии Германии и Италии и военного пожара в Европе вела к нараставшему усилению опасности для югославского государства, да к тому же Германия после присоединения Австрии стала непосредственной соседкой Югославии.

Принцесса Ольга Карагеоргиевич, жена принца-регента Павла, беседует на светском приеме с Адольфом Гитлером. Эта фотография была сделана в июне 1939 года во время официального визита принца Павла в Берлин, когда правящий монарх, король Петр II, был еще совсем несовершеннолетним. Это была очередная попытка склонить Югославию на сторону стран Оси, от которой Павел успешно воздерживался с 1934 года (пока ситуация не стала невыносимой в апреле 1941 года)

Правительство Цветковича было серьезно озабочено тем, чтобы отвести от Югославии возможную угрозу втягивания ее в военный конфликт, и через три дня после начала Второй мировой войны руководство страны поспешило выступить с заявлением о полном нейтралитете Югославского королевства.

Вынужденный идти на уступки во внутренней политике, в том числе на соглашение об автономии с хорватами, заключенное ради территориальной целостности страны, всячески лавируя, принц-регент Павел Карагеоргиевич, руководствуясь той же идеей целостности, выбрал наконец внешнеполитический курс, положивший конец кажущемуся нейтралитету Королевства Югославия.

Рейхсканцлер Германии Адольф Гитлер торжественно встречает на вокзале принца-регента Павла Караджорджевича. Внешняя политика принца-регента Павла, включая подписание Тройственного пакта, была продиктована желанием предоставить Югославии как можно больше свободы действий в крайне неблагоприятных обстоятельствах. После падения Франции и эвакуации британских войск, принц Павел не видел иного способа спасти Югославию, кроме как путем принятия политики компромисса с державами Оси. После окончания войны коммунистические власти Югославии объявили Павла врагом государства – ему было запрещено возвращаться в Югославию, а все его имущество было конфисковано. Он скончался в Париже 14 сентября 1976 года в возрасте 83 лет. Он был реабилитирован сербским судом в 2011 году и перезахоронен в семейном склепе в Королевском мавзолее в Опленаце, Сербия

Принц-регент Павел Карагеоргиевич в своих беседах с германским послом в Белграде неоднократно указывал на необходимость тесного югославо-германского сотрудничества, и особенно в торгово-экономических делах, в которых Германия была очень заинтересована – для получения из Югославии продовольствия и сырья для промышленности, прежде всего руды цветных металлов. Будучи англофилом, принц-регент Павел считал, что дружба Югославии с Берлином может защитить королевство от войны, а Гитлер, озабоченный в то время подготовкой нападения на СССР, сочетал терпимость и давление в своем отношении к Югославии.

Министр иностранных дел Германии Иоахим фон Риббентроп и премьер-министр Югославии Драгише Цветкович подписывают Тройственное соглашение. 25 марта 1941 года, по решению Королевского совета, премьер-министр Драгиша Цветкович и министр иностранных дел Александр Цинцар-Маркович подписали в венском замке Бельведер протокол о присоединении Югославии к Тройственному пакту держав Оси, а два дня спустя, 27 марта, группа офицеров совершила военный переворот, свергла правительство, объявила короля Петра II совершеннолетним и передала ему власть

И, наконец, 25 марта 1941 года в Вене Драгиша Цветкович и Александр Цинкар Маркович (министр иностранных дел) поставили свои подписи под Тройственным пактом.

Министр иностранных дел Германии Иоахим фон Риббентроп произносит речь после подписания Тройственного пакта. Соглашение было достигнуто после нескольких месяцев переговоров между Германией и Югославией министром иностранных дел Германии Иоахимом фон Риббентропом и премьер-министром Югославии Драгишей Цветковичем. Согласно этому договору, страны Оси обязуются уважать суверенитет и территориальную целостность Югославии

В тот же день в Белграде вспыхнули беспорядки, быстро распространившиеся по всей Сербии. За этими беспорядками стояли коммунисты и антифашистские активисты, а протестующие массы, вспоминая Первую мировую войну, возрождали свои антигерманские настроения. Массовое «нет» союзу с германским Рейхом было видно из лозунгов, которые выкрикивали протестующие: «Долой правительство!», «Да здравствует союз с Советским Союзом!» «Лучше могила, чем раб!» и «Лучше война, чем пакт!».

В марте 1941 года в Югославии произошли серьезные беспорядки, кульминацией которых стал военный переворот. Эти беспорядки были в значительной степени вызваны решением правительства подписать 25 марта Тройственный пакт с державами Оси, объединив в военный союз страну с Германией, Италией и Японией. Этот шаг вызвал массовые протесты и в конечном итоге привёл к государственному перевороту 27 марта, в результате которого действующее правительство Цветковича было свергнуто

В такой обстановке в ночь с 26 на 27 марта 1941 года генералы ВВС Боривое Миркович и Душан Симович совершили государственный переворот. Молодой король Петр II объявил себя совершеннолетним. Генерал Душан Симович был назначен премьер-министром, а Влатко Мачек – вице-премьером. В этом военном перевороте погиб всего один человек, а участвовавшие в нем военные силы в течение двух ночных часов заняли все основные государственные учреждения в Белграде и окружили королевский двор, не встретив почти никакого серьезного сопротивления.

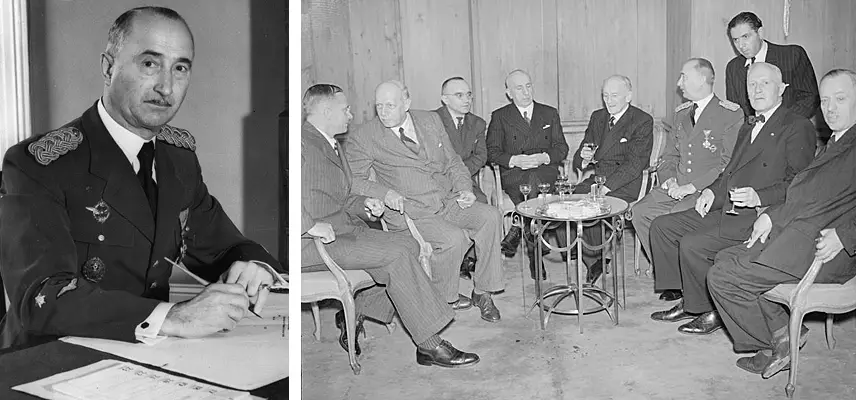

Генерал Душан Симович – премьер-министр Югославии. Сразу же после переворота, свергнувшего правительство Драгиши Цветковича, генерал Душан Симович (1882–1962) занимал пост премьер-министра Югославии с 27 марта 1941 года по 12 января 1942 года. Премьерство Симовича было недолгим, поскольку 6 апреля 1941 года, в день свадьбы его дочери, Югославия была оккупирована нацистской Германией. Впоследствии он возглавил югославское правительство в изгнании сначала в Иерусалиме, а затем в Лондоне, до смены его Слободаном Йовановичем в январе 1942 года. После окончания войны Петр II назначил Симовича главой югославского правительства, но Иосип Броз Тито отказался поддержать его, и в мае 1945 Симович подал в отставку. Коммунистические власти довольно лояльно отнеслись к Симовичу после того, как он в 1952 вернулся на родину, где ему была назначена генеральская пенсия

Противники Германии на этот переворот отреагировали с энтузиазмом – для Уинстона Черчилля государственный переворот в Югославии свидетельствовал о том, что Королевство Югославия, по его выражению, «обрело свою душу», а Гитлер увидел в этом наглый вызов Германии в самый разгар подготовки к войне против СССР. В своем воззвании к германскому народу от 6 апреля 1941 года Гитлер заявил:

А вот что пишет британский военный историк Энтони Бивор:

На заметку. В послевоенной историографии стали появляться подозрения, что НКВД, возможно, тоже был в курсе подготовки этого переворота, а, возможно, повлиял и на него. Например, по свидетельству генерала Павла Судоплатова, в изданных уже в постсоветское время мемуарах, советская разведка активно содействовала заговорщикам, послав в Белград группу своих сотрудников. Существует также и мнение, что переворот был детально разработан и профинансирован британской разведкой, и что британские спецслужбы еще задолго до путча поддерживали контакт с оппозиционными силами, но доказательств этому нет никаких...

Вторжение германских войск в Югославию. В апреле 1941 года Германия вместе со своими союзниками Италией, Венгрией и Болгарией вторглась в Югославию. Нападение на Югославию было стремительным и жестоким, актом террора, приведшим к гибели 17 000 мирных жителей – это самое большое число жертв среди мирного населения за один день с начала войны. Усугубляло ситуацию то, что жители близлежащих городов и деревень устремились в столицу, чтобы отпраздновать Вербное воскресенье. Все югославские аэродромы также подверглись бомбардировке, в результате чего большая часть из 600 самолетов была уничтожена еще на земле. Вторжение, начавшееся 6 апреля, ознаменовалось быстрой и решительной победой стран Оси, завершившейся безоговорочной капитуляцией Королевской югославской армии 17 апреля

Ранним утром 6 апреля 1941 года гитлеровская Германия без объявления войны напала на Югославию и одновременно на Грецию. Вермахт вторгся в Югославию одновременно с трех направлений – Болгарии, Австрии и Венгрии, а начало этого вторжения сопровождалось массированными бомбардировками югославских военных и коммуникационных объектов. Из строя были выведены важнейшие линии связи, а на земле была уничтожена и без того малочисленная и устаревшая югославская авиация.

Белград после бомбардировки. Около 7:00 первые волны немецких бомбардировщиков пролетели над Белградом и сбросили свой смертоносный груз. Серьезной обороны практически не было – некоторое время велась слабая зенитная стрельба, несколько югославских истребителей поднялись в воздух и вступили в воздушные бои, но были выведены из строя в самые кратчайшие сроки. Весь город был легкой добычей немецких бомбардировщиков. Источник: Белградская национальная библиотека

Очень сильно пострадал Белград, где результатом варварских бомбардировок были большие разрушения и значительные жертвы среди гражданского населения (по разным оценкам, погибли от 2000 до 30 тысяч человек).

Бомбежки в основном пришлись на жилые и деловые кварталы, где не было никаких военных целей. Атака, включавшая четыре волны бомбардировок, нанесла значительный ущерб инфраструктуре, включая разрушение мостов через реки Сава и Дунай, а также потерю жизненно важных транспортных сетей. Национальная библиотека, одно из важнейших культурных учреждений Белграда, также была разрушена, были утрачены сотни тысяч книг и рукописей. Источник: Белградская национальная библиотека

Немцы вошли в Загреб 10 апреля 1941 года. После того как Влатко Мачек* отказался от поста премьер-министра Хорватии под протекторатом Германии, было провозглашено Независимое государство Хорватия, и к власти пришли усташи. Хорватией управляли милиция, армия, тайная полиция и система концлагерей – их было двадцать, а в стране господствовали усташские принципы этнически чистого государства, провозглашенные усташами еще в 1933 году.

Германские войска входят в Загреб. В апреле 1941 года Загреб стал столицей Независимого государства Хорватия (НГХ) – марионеточного государства, созданного усташами, хорватской националистической организацией, тесно сотрудничавшей с державами Оси. Это произошло после вторжения Германии в Югославию, начавшегося 6 апреля, а 10 апреля Славко Кватерник, видный представитель усташей, провозгласил создание НГХ в Загребе. Город стал административным центром нового государства при режиме усташей

А 13 апреля 1941 года пал Белград, чему в немалой мере способствовало множество сторонников пятой колонны, распространяющих пораженческие настроения и антивоенную пропаганду. Окончательно Королевство Югославия прекратило свое существование 17 апреля 1941 года, когда его армия, сражавшаяся одиннадцать дней, капитулировала, а носители югославской верховной власти находились в эмиграции...

После полной оккупации Сербии, в августе месяце генерал Милан Недич был назначен премьер-министром так называемого правительства национального спасения, но его администрация отличалась от администрации в Норвегии и во Франции тем, что в Сербии немцы полностью держали в своих руках все основные рычаги власти. В Сербии немцами была создана система концлагерей, где из 75 000 евреев по переписи 1940 года только 6500 пережили войну.

В 1941 году Милан Недич (1887–1946) был ключевой фигурой в Сербии во время немецкой оккупации, возглавляя коллаборационистское Правительство национального спасения. Первоначально он командовал 2-й группой армий во время вторжения стран Оси в Югославию, но был взят в плен немцами. Позднее он был освобожден и получил разрешение вернуться в Белград. 29 августа 1941 года немецкий военный командующий в Сербии назначил Недича премьер-министром «Правительства национального спасения». Это марионеточное правительство сотрудничало с оккупационными войсками, в частности с немцами, в управлении оккупированной территорией

На заметку. В июле 2008 года группа граждан Сербии подала в Окружной суд Белграда заявление с требованием посмертной реабилитации Милана Недича, которого истцы считали «жертвой преследований и насилия по политическим мотивам». Решением суда высшей инстанции от 2014 года ходатайство о судебной реабилитации Милана Недича было отклонено. Сегодня Милан Недич, глава коллаборационистского режима стран Оси в Сербии во время Второй мировой войны, по-прежнему привлекателен для некоторых сербов и, следовательно, вызывает споры, утверждая, что он стремился спасти сербов от худшей участи. В 1946 году покончил с собой, выбросившись из окна...

Вот как описывает переговоры сербских коллаборационистов с немецкими оккупационными властями о будущем устройстве Сербии Л. Я. Гибианский из Института славяноведения:

После расчленения Югославии Черногория получила статус протектората Италии, а Словению поделили между собой Германия, Италия и Венгрия. История Королевства сербов, хорватов и словенцев с 1918 по 1929 год и Королевства Югославия с 1929 по 1941 год была короткой: всего двадцать три года.

Впереди была Народно-освободительная война...

Информация

*Никола Пашич (1845–1926). Сербский, а затем и югославский политический деятель и дипломат, идеолог создания «Великой Сербии». Выходец из македонских румын. Пять раз занимал пост премьер-министра Сербии, три раза – премьер-министра Югославии и дважды – мэра Белграда. Один из основателей Югославии. Ему приписывают высказывание: «Сербы – маленький народ, но более великого от Константинополя до Вены нет».

*Йован Цвидич (1865–1927). Президент Сербской королевской академии наук и ректор Белградского университета. Он начал свою научную карьеру как географ и геолог, а продолжил свою деятельность как социолог. После окончания Первой мировой участвовал в Парижской мирной конференции в качестве эксперта по делимитации границ, где, используя составленные им этнографические карты Балкан, продемонстрировал участникам конференции географическое распределение различных балканских народов, которые помогли определить границы новой страны.

*Степан Радич (1871–1928). Основатель и лидер Хорватской крестьянской партии, действовавшей еще в то время, когда Хорватия была частью Австро-Венгрии. Придерживался идеи независимой Хорватии, за что неоднократно арестовывался, а его убийство в парламенте создало еще более серьезный раскол между сербами и хорватами. В настоящее время ряд клубов и образовательных школ в Хорватии носят имя Степана Радича, а в его честь были названы 265 улиц.

*Влатко Мачек (1879–1964). Лидер Хорватской крестьянской партии после убийства в парламенте ее основателя – Степана Радича.

*Культурный клуб. Организация, основанная в 1937 году, выступавшая за продвижение сербских национальных интересов в Югославии на фоне хорватского сепаратизма. Возглавлял этот неправительственный клуб сербский политический деятель, член Сербской академии наук, юрист и историк Слободан Йованович (1869–1958), принимавший участие в Парижской мирной конференции (1919) в качестве эксперта югославского правительства. Во время войны – премьер-министр правительства в изгнании. После войны был приговорен к 20 годам тюремного заключения (которое он никогда не отбывал), к лишению политических и гражданских прав сроком на десять лет, конфискации всего имущества и потере гражданства. Скончался в возрасте 89 лет в Лондоне.

Литература

1. А. Л. Шемякин «Первая мировая война. Рождение Югославии»

2. С. А. Романенко «Югославия: от «братства и единства» к войне и распаду»

3. Р. Буквич «Развитие региональной проблемы в Югославии»

4. М. Никулин «Югославия между мировыми войнами»

5. А. А. Силкин «Королевство СХС в 1920-е годы»

6. Л. Я. Гибианский «Внутриполитическая сцена Югославии на рубеже 1930-1940-х годов»

7. Т. Белякова «Влияние религиозного фактора на национальное самосознание в межвоенной Югославии»

Информация