«Подхваченные ветром». Женщины Гражданской войны в США

«Гусарская баллада», 1962 г.

Малоизвестные страницы истории. Прошла реклама кинофильма «Батальон», в котором рассказывается о женском батальоне Российской армии в годы Первой мировой войны. Но… Были ли эти женщины первыми, пришедшими на войну вместе с мужчинами? Конечно, нет. Потому что кто не знает нашу Надежду Дурову, ставшую легендой войн с Наполеоном начала 19 века. Служила под началом Буксгевдена, служила под началом Кутузова, а император Александр Первый, оценив ее порыв, лично разрешил именоваться Александровым и служить в армии в мужском обличье. Денег дал на экипировку, поскольку униформа была дорогая, и было «не посредством» ее себе заказывать. А. С. Пушкин с восторгом отзывался о ее произведении «Записки кавалерист-девицы» и опубликовал его в журнале «Современник».

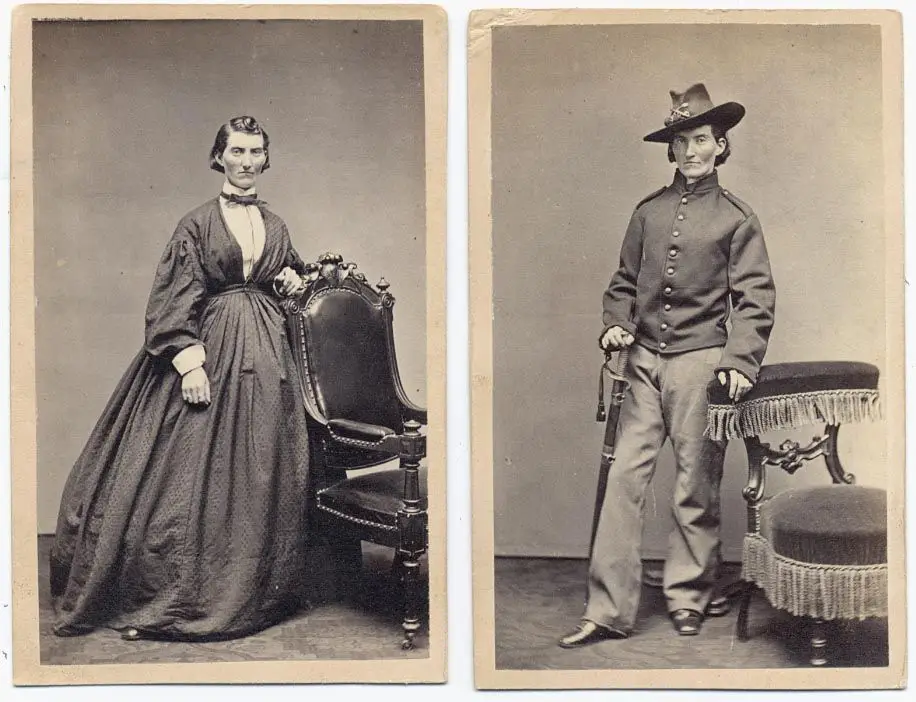

Фрэнсис Клайтон, служившая в кавалерии армии северян

Всё это было. Но что потом? Разве мало потом было войн и женщин, мечтавших сражаться и умереть на поле брани? Или, скажем, пример России был единственным на то время, или женщины-солдаты известны были в других странах? Оказывается, были, причем в такой стране, как США, да еще и в годы Гражданской войны между Севером и Югом. И вот что интересно, что того времени их участие в этой войне стало чуть ли не массовым явлением. И сегодня мы об этих женщинах и расскажем.

Однако, прежде чем говорить о женщинах-солдатах, давайте вспомним о том, в каком положении женщины находились практически во всех развитых странах в середине 19 века. А было так, и это никого не смущало, что сначала жизнью женщины распоряжалась ее семья, и прежде всего это были отец и ее братья. Затем женщина выходила замуж, и «руководить женой» должен был муж. То есть женщинам изначально была предписана в обществе совершенно особая роль. Нормой считался «культ домашнего очага». Допустимые для женщин занятия чаще всего, если не всегда, ограничивались именно своим домом. Историк Барбара Уэлтерс называла женщин того времени «заложницами дома». С раннего возраста девочек учили готовить, убирать, шить и воспитывать детей — то есть всем тем обязанностям, которые якобы возвышали женщину в обществе. Главными добродетелями истинной женщины считались благочестие, чистота, покорность и домовитость.

Впрочем, в США женщина, пусть даже она не участвовала в выборах, она могла иметь и собственность, и личный счет в банке, но вот уже самостоятельно заниматься делами и чем-то там руководить — ни-ни! Вспомним роман Маргарет Митчелл «Унесенные ветром». С каким осуждением встречается там Скарлет О’Хара, когда она сама начинает торговать в лавке своего мужа Фрэнка, а затем покупает две лесопилки и начинает ими управлять, да еще и разъезжает беременная в двуколке под защитой бывшего каторжника. То есть женщины в принципе могли «работать на войну» — устраивать балы с лотереями, вся выручка от которых шла армии, работать в госпиталях в качестве медсестер, кормить голодных солдат. «Щипать копию»… Но и всё! Ничего такого, что выходило за рамки «приличий» того времени, они себе позволить не могли. Однако время уже было другое. Феодальная идеология постепенно отмирала, оставалась в прошлом, и женщины стали все чаще мечтать о «свободе». Самой решать: учиться или нет, за кого выходить замуж и выходить ли вообще, сидеть дома, «расписывая фарфор» или же… пойти в армию и «сражаться за правое дело». И вот что из этих женских мечтаний получилось…

Согласно отчётам Санитарной комиссии, документами было около 400 случаев, когда американские женщины действительно служили в армии во время Гражданской войны. Причём это были женщины с обеих сторон войны, как южанки, так и северянки. Они отрезали себе волосы, меняли платья на оружие и воевали за ту сторону, в которую они верили. Понятно, что современники смотрели на них как на ненормальных, поскольку происходило это в обществе, где у мужчин и женщин были совершенно разные социальные роли. В частности, мужчины тут же начинали говорить, что в армию идут разве что только психически неуравновешенные особы или… проститутки. В 1865 году так журнал United States Service Magazine писал, что те, кто рассуждает о неуместности и неженственности такого поведения, несомненно, правы, если судить по практическим стандартам светской жизни.

И в то же время именно в США годом позже вышла книга Фрэнка Мура «Женщины на войне», в которой были и вот такие строки: «В других войнах то тут, то там появлялось имя, которое мир с удовольствием повторял в знак любви или восхищения, — имя какой-нибудь женщины, которая преодолела косность обычаев… Но в нашей войне таких были сотни». Очень серьезно и последовательно к теме «женщина на войне» отнеслись и Сьюзен Б. Энтони, Элизабет Кэди Стэнтон и Матильда Гейл, которые в своём многотомном труде «История избирательного права женщин», опубликованном в 1881 году, показали, что женщины могут вполне доблестно служить в армии. Так что неспособность служить в армии не является основанием для запрета избирательного права для женщин.

Впрочем, это были лишь самые первые ростки эмансипации. А так общество в целом считало женщин-военнослужащих либо неуравновешенными лесбиянками, либо эротичными патриотками, мечтающими повторить подвиг Жанны д’Арк. То, что некоторые женщины действительно испытывали к своей стране настолько сильные чувства, которые называли «неподдельным патриотизмом», что стремились не только «помогать по-женски», но и служить в армии чисто по-мужски. Была и еще одна причина, банальная, но вполне объяснимая: большинство женщин-военнослужащих хотели сопровождать членов своей семьи и на поле сражения, а не терпеть разлуку, которая часто сопровождает затяжные военные действия. Были среди них были и верные жёны, которые, служа вместе со своими мужьями, беременели прямо на службе. Одна женщина-сержант сражалась в [декабре 1862 года] битве при Стоунз-Ривер, будучи на пятом месяце беременности, и никто даже не догадывался, что она женщина. Другую женщину-солдата обнаружили только после того, как она родила 19 января 1864 года.

Так что Гражданская война в США дала тамошним женщинам возможность участвовать в государственных делах и проявлять независимость, которая была чужда большинству из них до этого. Хотя это и потребовало от них недюжинной силы воли и упорства. Так, Сара Розетта Уэйкман, женщина-солдат из 153-го полка добровольцев штата Нью-Йорк, была одной из тех немногих, кто открыто писал домой о своём поле и о тех трудностях, с которыми она сталкивалась во время войны. В одном из своих писем она даже написала семье так: «Я независима, как свинья на льду». Но с другой стороны именно в войне она увидела возможность освободиться от гнёта родительского дома.

Так, война помогла женщинам ощутить эту новую для них независимость. Мужчин в тылу не хватало, и женщины, заняв места ушедших воевать, стали заниматься бизнесом, вступать в национальные организации, то есть поддерживать общее дело всеми возможными способами. Многие были рады возможности выйти за рамки строгих общественных ограничений и сделать что-то полезное для общества. Они, как и автор «Маленьких женщин» Луиза Мэй Олкотт, работавшая медсестрой, стремились внести свой вклад в победу над врагом. В начале своих «Больничных зарисовок» она так написала: «Я хочу что-то сделать».

Движение за права женщин набирало обороты незадолго до войны и возобновилось после её окончания. Образ женщины, наделённой властью в военное время, придал ему новую энергию. Тем более что женщины теперь начали получать признание уже не только как домохозяйки. Например, президент Эндрю Джонсон (1865—1869 гг.) хвалил некую Сару Томпсон, служившую шпионом в армии Союза, называя её «выдающейся женщиной».

А в 1881 году ежемесячный журнал «Scribner’s Monthly Magazine» опубликовал статью женщины, которая писала: «Я хочу — не знаю, чего я хочу; я от всего устала; я хотела бы быть королевой или кем-то в этом роде — нет, бородатым королём….Мы, женщины, такие несчастные создания, рабыни обстоятельств и судьбы. Нам не дано ни славы воина, ни величия завоевателя».

По мнению Клары Бартон, основательницы Американского Красного Креста, Гражданская война «на пятьдесят лет опередила нормальное положение» женщин, но она же им и приоткрыла «дверь в будущее». Их «подхватил ветер перемен» и те, кто мог и хотел, этим «ветром» воспользовались. Мы и сегодня по-разному оцениваем мотивы или психическое состояние женщин, которые решили пойти на военную службу, но в целом уже не считаем их «синим чулком» и понимаем, что это «их выбор» и что они, делая его «в своем праве».

Информация