Антигерои Русско-японской войны – истинные и мнимые. Алексей Куропаткин

Николай II, А. М. Безобразов, А. М. Абаза, А. М. Стессель и А. Н. Куропаткин

В предыдущей статье мы говорили о событиях, предшествовавших началу Русско-японской войны 1904-1905 гг. Рассказывалось о том, как у Китая был взят в аренду Ляодунский (Квантунский) полуостров, на котором стали строиться военно-морская база Порт-Артур и город Дальний. Говорилось о слабом развитии и низкой заселенности дальневосточных русских земель и крайне уязвимом положении находившегося более чем в тысяче километров от них Порт-Артура. О провокационной деятельности «Безобразовской группы» («клики»), спровоцировавшей разрыв отношений России с Японией.

Истинными виновниками и Русско-японской войны, и поражения России были Николай II и окружавшие его безответственные авантюристы. Свою вину они попытались переложить на стрелочников, которыми были назначены командующий Маньчжурской армией бывший военный министр А. Куропаткин и начальник укреплённого района Порт-Артура А. Стессель. Но это не избавило нашу страну от революции 1905-1907 гг., которая потрясла основы российского общества и стала первым шагом к разрушению империи и падению Дома Романовых.

Россия накануне войны

Начавшаяся война была крайне непопулярна в народе и закончилась унизительным поражением. Часто приходится читать, что победить тогда России помешала революция, и здесь мы видим подмену причины и следствия. На самом деле Россия уже была на пороге революции, и потому некоторых государственных деятелей война с Японией даже обрадовала: победа должна была заглушить ропот недовольства, повысить авторитет Николая II и его правительства. Незадолго до ее начала министр внутренних дел В. К. Плеве в беседе с военным министром А. Н. Куропаткиным заявил:

Жгучее желание решить внутренние проблемы за счёт быстрой и лёгкой победы над кажущимся более слабым государством, неистребимо с давних времён. И очень часто оно приводило к абсолютно противоположным результатам. Но именно после Русско-японской войны 1904-1905 гг. выражение «маленькая победоносная война» стало крылатым и употребляется с неизменной и нескрываемой иронией.

Сейчас и у нас, и на Западе говорят об экономическом росте, который переживала Россия на рубеже XIX и XX столетий. Американский экономист Гершенкрон, например, писал:

Несостоятельность этой точки зрения многим ясна и за рубежом. Французский историк Марк Ферро мнение Гершенкрона прокомментировал следующим образом:

Действительно, простому народу от этого экономического роста ничего не доставалось, в начале века уровень жизни в стране был в 3,7 раза ниже, чем в Германии, и в 5,5 раза ниже, чем в США. Отметим также, что крупные промышленные предприятия в России тогда находились в собственности у иностранцев, которые всю полученную прибыль выводили на родину.

Не лучше, чем в городах, было дело в российских деревнях. Выращенный здесь хлеб веками отправлялся на экспорт по принципу «сами не доедим, а вывезем» (фраза приписывается министру финансов в 1887-1892 гг. И. А. Вышнеградскому).

Александр Энгельгардт писал в то время:

Именно продажа зерна за рубеж позволяла русским дворянам вести европейский образ жизни, при этом в самой России от получаемых средств почти ничего не оставалось. В 1907 году, например, доход от продажи зерна за рубеж составил 431 миллион рублей. Из них на предметы роскоши для буржуа и аристократов было потрачено 180 миллионов, 140 миллионов они оставили за границей, и лишь 58 миллионов были возвращены в Россию и частично инвестированы в отечественную промышленность.

Николаем II тогда были недовольны и дворяне, которые уже потратили огромные средства, полученные за выделенные крестьянам «полевые наделы», и теперь стремительно нищали, так как оказались никудышными хозяевами. Яркий пример – Любовь Раневская и её брат Леонид Гаев (персонажи пьесы Чехова «Вишневый сад»). Сам автор считал данную пьесу комедийной, задумывал и писал её как сатиру на высокородных бездельников. Он был ужасно недоволен трактовкой образа Раневской Станиславским, считая, что тот безнадежно испортил его произведение, представив никчемную барыню романтической героиней.

И крестьяне были совсем не рады полученной «свободе», а чтение пресловутого «Манифеста» на местах сплошь и рядом сопровождалось народными волнениями – крестьяне требовали зачитать им «настоящий» царский указ, полагая, что помещики и подкупленные ими городские чиновники «подменили» его.

Г. Мясоедов. «Чтение Манифеста 19 февраля 1861 года»

Дело в том, что свои наделы они вынуждены были выкупать у своих хозяев, причем выше себестоимости: земельные участки стоимостью в 544 миллионов рублей Государственная комиссия оценила в 897 миллионов. И до полного выкупа предоставленных земельных участков крестьяне объявлялись «временнообязанными» (или – «срочнообязанными»), то есть по-прежнему должны были «нести повинности», которые, как оказалось, практически не отличались от прежних – крепостных. Государство выдало им ссуду под один процент выше рыночного на 49 лет, так что в итоге их выплаты должны были превысить реальную стоимость земли почти в четыре раза – на 294 процента. К 1906 году крестьяне успели выплатить 1 миллиард 571 миллионов рублей и были так обозлены, что в 1905 году сожгли 15 % помещичьих усадьб. Испуганный Николай II 1 января 1906 года вначале сократил крестьянские выплаты в 2 раза, а потом «простил» крестьянам их «долги».

По разным причинам недовольны царем были также буржуа и интеллигенты. Леонид Красин вспоминал:

А Красин был фактическим «министром финансов» РСДРП и его свидетельству по данному вопросу можно и нужно доверять.

В общем, никакой опоры в российском обществе у будущего «святого-страстотерпца» к моменту начала Русско-японской войны уже не было. И вступил в эту войну он в самых неблагоприятных условиях, не имея союзников. Более или менее благожелательную позицию занял тогда лишь германский император Вильгельм II.

Можно ли «всевать мизинцем»?

Готовы ли были русские армия и флот? Про Наполеона говорили, что после ввода войск в Испанию он мог сражаться только одной рукой. Россия на Дальнем Востоке тогда могла сражаться лишь мизинцем. Европейскую часть нашей страны с Владивостоком и Порт-Артуром соединяла тоненькая ниточка только что построенной Транссибирской магистрали, официальная дата окончания строительства которой – 5 (18) октября 1916 г., когда в Хабаровске был введен в эксплуатацию мост через Амур, самый длинный железнодорожный мост в империи. Без неё русские войска на Дальнем Востоке были бы полностью уничтожены за три месяца. Севастополь и Кронштадт от Владивостока и Порт-Артура были отделены морями трёх океанов. Как уже отмечалось в первой статье, трагически недооценивались выучка и боевой дух японских солдат и моряков. Больших полководцев и стратегических гениев в Российской армии не имелось. Сохранился и ответ Драгомирова на вопрос Николая II о том, что он думает по поводу перспектив начавшейся войны. 74-летний генерал неполиткорректно заявил:

Назначенный командующим Маньчжурской армией генерал-адъютант и генерал от инфантерии Алексей Николаевич Куропаткин весьма своеобразно «прославился» уже по пути к армии, когда организовал сбор икон для русских солдат. Об этом осталось ироническое воспоминание в песне «Эх-ты, зимушка-зима» из сборника А. Нутрихина «Песни русских рабочих»:

Все иконы собирал.

И приехал на Байкал,

Точно церковь обокрал.

Или – ещё более оскорбительный вариант:

Всё иконы собирал,

Пил да ел, да жарил кур,

Протранжирил Порт-Артур.

М. Драгомиров ехидно писал об этом:

И каламбурил:

Бить японцев образами Куропаткин, конечно же, не собирался: сознавая слабость русских позиций на Дальнем Востоке, он пытался хоть как-то воодушевить солдат действующей армии. Однако нужного эффекта это не дало, поскольку авторитет полностью подконтрольной государству официозной православной Церкви был крайне низок, и когда в марте 1917 г. Временное правительство освободило солдат от обязательного соблюдения обрядов и таинств, на Пасху 2 апреля 1917 г. причастились только 10 % солдат.

Отметим, между прочим, что сам Драгомиров тоже великим стратегом не был и в историю вошел как принципиальный противник вооружения русской армии пулеметами.

Куропаткин не смог предотвратить блокаду Порт-Артура и, наряду с «предателем Стесселем», был назначен вторым антигероем той войны. С той поры у него стойкая репутация «великого организатора поражений», «серой бездарности», он стал примером не раз упускавшего победу малоинициативного и нерешительного полководца. Парадокс заключается в том, что Куропаткин на момент начала войны считался (и, вероятно, был) едва ли не лучшим российским генералом. Он пользовался огромным (и вполне заслуженным) авторитетом в армии, был кавалером не только русских орденов, но и французского ордена почетного легиона, считался учеником и ближайшим соратником знаменитого и сверхпопулярного генерала Михаила Скобелева. Уже в 1908 году военный историк генерал-майор В. А. Апушкин писал о нем:

А вот что писал о Куропаткине генерал от инфантерии А. Ф. Редигер (военный министр в 1905-1909 гг.):

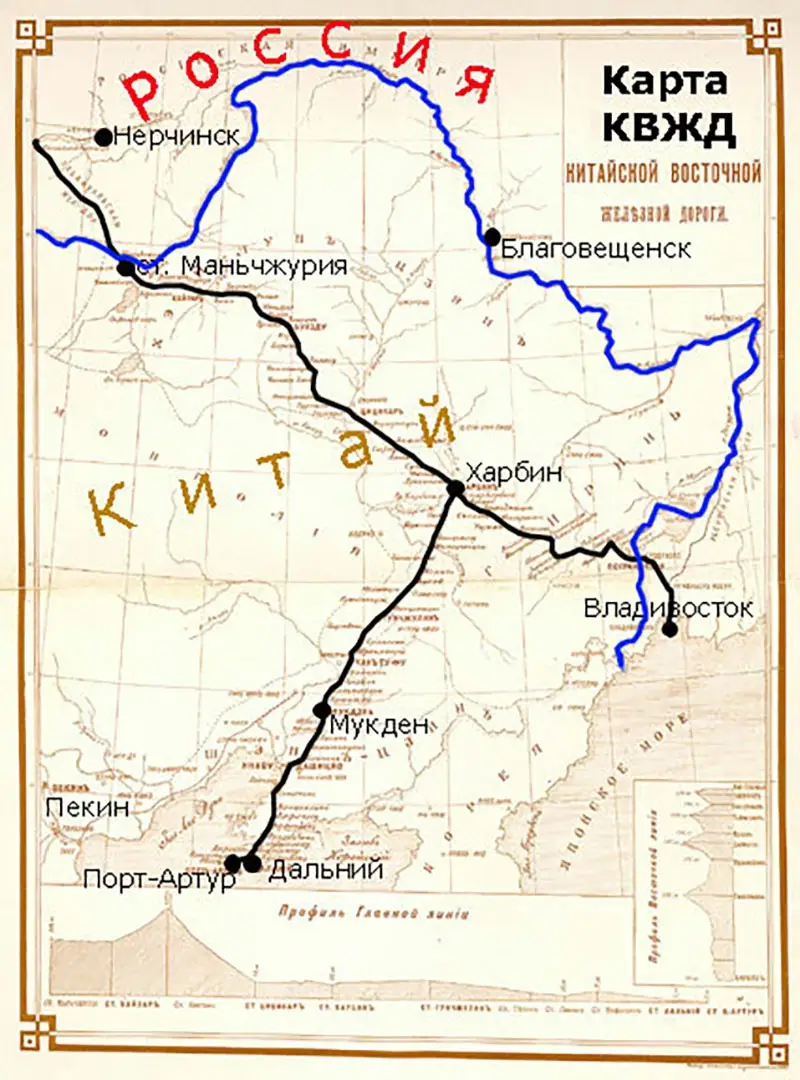

Но, как уже отмечалось, Россия вступила в ту войну в самых неблагоприятных условиях и сражаться могла лишь «мизинцем». Российский Дальний Восток освоен был крайне слабо, требовались и время, и огромные усилия, чтобы обустроить дела на этой окраине огромной империи. Однако находившийся под влиянием политических авантюристов слабый и недалёкий император Николай II вдруг стал тратить огромные ресурсы на развитие чужой и лишь взятой в аренду территории. Даже Транссибирская магистраль вдруг ушла с российской земли – повернула к Харбину, став Китайской Восточной железной дорогой: одна ее ветвь по чужой территории шла к Владивостоку, другая – к Порт-Артуру. Еще раз посмотрите на карту, которая уже приводилась в первой статье («Обретение» Порт-Артура):

Трагически далеко находились и основные базы военно-морского флота России. А если к этому добавить и крайне неэффективное управление страной… Тот же Витте писал потом:

О том же можно прочитать у А. Свечина – автора написанного в 1927 году и ставшего классическим труда «Стратегия»:

Не снимая с Куропаткина полной ответственности за все неудачи и поражения той войны, давайте немного поговорим об этом человеке.

Молодость генерала

Родившийся 17 (29) марта 1848 года А. Н. Куропаткин происходил из семьи потомственных военных. Его дед был всего лишь унтер-офицером, отец дослужился до звания капитана и стал дворянином, после отставки он стал преподавателем в корпусе военных топографов.

Будущий генерал сумел получить хорошее образование – учился в Первом кадетском корпусе и Первом Павловском военном училище.

Эту фотографию уже генерал-майора А. Н. Куропаткина можно увидеть в «Альбоме портретов бывших кадетов 1-го кадетского корпуса:

Завершив обучение в 1866 году (в возрасте 18-лет), в звании подпоручика он был направлен в Туркестан, где прекрасно проявил себя: всего за пять лет получил два ордена (Святого Станислава и Святой Анны III степени с мечами и бантом), в 1869 году стал командиром роты, в 1870-м был повышен до штабс-капитана. В 1871 году Куропаткин вернулся в Петербург, где поступил в Николаевскую академию Генерального штаба. Любопытно, что одновременно с очень сложными экзаменами в Николаевскую академию, Куропаткин успешно сдал и весьма непростые экзамены в считавшийся очень престижным Петербургский Технологический институт. Однако выбрал именно академию Генштаба, став лучшим выпускником 1874 года.

Капитан А. Н. Куропаткин, фотография 1874 г.

Будучи направлен на стажировку за границу, долго находился во Франции и даже принял участие в продолжавшейся почти год исследовательской экспедиции в Большую Сахару. Удостоился больших похвал от французского начальства, и президент Патрис де Мак Магон наградил его Кавалерским крестом ордена Почетного легиона. Вернувшись на родину, написал книгу об Алжире и ряд статей, получивших хорошие отклики читателей. Позже именно за книгу «Алжирия» 30 сентября 1878 года Куропаткин «без испытания» был принят на должность адъюнкт-профессора кафедры военной статистики Николаевской академии Генерального штаба.

Возвращение в Туркестан

Через 4 месяца Куропаткин вновь отправился в Ташкент – уже на должность старшего адъютанта штаба Туркестанского военного округа.

Между тем ещё с 1873 года в Коканде при поддержке англичан началось восстание против законного хана Худояра. В 1875 году сын Худояра Насреддин обратился за помощью к России. Решающую роль в подавлении мятежа сыграли войска генерал-майора М. Д. Скобелева, в распоряжение которого и был направлен Куропаткин – в 1875 году во время похода на Коканд он стал начальником штаба Наманганского отряда Скобелева. Однако штабной работой Куропаткин не ограничивался: в январе 1876 г., возглавив штурмовую колонну в ночном бою под Уч-Курганом, первым поднялся на крепостную стену, несмотря на ранение, остался в строю. Повесивший незадолго перед тем 14 солдат 1-ой сотни Первого Сибирского казачьего полка Пулат-бек в назидание всем мятежникам сам был повешен на городской площади. Куропаткин был награжден орденом Святого Георгия IV степени, в письме к генерал-губернатору Туркестана К. П. фон Кауфману Скобелев назвал его «героем-солдатом» и «прекрасным, полным благородства человеком».

Мятежники были быстро разгромлены, Насреддин-хан отрекся от власти и отправился в Оренбург, где жил с полным комфортом и ни в чем себе не отказывая. Кокандское ханство было преобразовано в «Ферганскую область», которая вошла в состав Российской империи, а ее первым военным губернатором (и командующим войсками) стал Скобелев.

М. Скобелев в Коканде

В 1876 г. Скобелев организовал военно-географическую экспедицию к Алайскому хребту. Она имела вполне практическую цель: определить и установить южную границу Ферганской области. Проводилось размежевание пограничных территорий, капитану Куропаткину было поручено провести переговоры с Бадаулет Якуб-беком, правившим в так называемом «Семиградье» (Йеттишар) и Кашгаре. Первая попытка оказалась неудачной: в мае на небольшой отряд Куропаткина напали разбойники, сам он был ранен, пришлось вернуться в Ош. Однако в октябре того же 1876 года Куропаткин все же добрался до Кашгара и сумел договориться о границах. Любопытно, что написанная Куропаткиным после этой поездки книга «Кашгария» получила Малую золотую медаль Русского географического общества.

Русско-турецкая война 1877-1878 гг.

Во время новой войны с Турцией Куропаткин вначале исполнял обязанности обер-офицера по особым поручениям при Главнокомандующем Дунайской армией великом князе Николае Николаевиче (Старшем), а затем стал начальником штаба 16-й пехотной дивизии под началом генерал-лейтенанта М. Д. Скобелева.

«Генерал-лейтенант М. Д. Скобелев с чинами своего штаба». Фотография из альбома «Забалканский поход 1877-1878 гг.»

Оказалось, что противоположные по характеру Куропаткин и Скобелев прекрасно дополняют друг друга. М. М. Филиппов, например, утверждал:

А вот мнение знаменитого художника В. В. Верещагина:

В личной смелости Куропаткина никто и не сомневался: 26 декабря 1877 года, незадолго до сражения у Шипки-Шейново, Куропаткин был тяжело ранен с расстояния ста шагов – пуля попала в край левого погона и вышла у позвоночника. Куропаткин отправился на лечение, которое продолжалось до лета 1878 года, и вот что пишет по этому поводу Верещагин:

По итогам этой войны Куропаткин получил три ордена и золотую саблю с надписью: «За храбрость», в 1877 году получил звание подполковника, в 1878 стал полковником.

Подполковник А. Куропаткин в 1877 г.

Верещагин обращает внимание и на трезвомыслие Куропаткина, который позволял себе осторожно критиковать знаменитого начальника. Ведь Скобелев был человеком авантюрного склада характера и предпочитал действовать по знаменитому принципу «грудь в крестах или голова в кустах». Верещагин передает слова, услышанные им от Куропаткина:

При этом мы видим определенную ревность Скобелева к начальнику своего штаба. Дело доходило даже до открытых (и весьма обидных) выпадов в его сторону при посторонних. Князь Д. Д. Оболенский, например, рассказывал о таком эпизоде:

Сестра Скобелева княгиня Н. Д. Белосельская-Белозерская вспоминала:

И даже в служебной аттестации на Куропаткина Скобелев пишет:

При этом сам он во время Ахал-Текинской экспедиции 1880-1881 гг. доверил командование отдельным отрядом, и Куропаткин взял Асгабад (Ашгабад). И ещё раз о храбрости Куропаткина: во время штурма Геок-Тепе именно он командовал главной штурмовой колонной и одним из первых ворвался в крепость. Никого не удивило, что 29 января 1882 г. «за отличия в боевых действиях против текинцев» он получил звание генерал-майора и должность начальника Туркестанской стрелковой бригады.

Сам Куропаткин относился к Скобелеву с высоким уважением и в 1887 году на торжественном обеде профессорско-преподавательского состава Николаевской академии Генерального штаба даже вступил в спор с ее начальником генерал-адъютантом М. И. Драгомировым – и лишился должности адъюнкт-профессора кафедры географии и статистики. Драгомиров обиды не простил и в 1892 году, узнав о назначении Куропаткина командующим войсками Закаспийского округа, писал князю И. Шаховскому:

Дело доходило до смешного: Куропаткин любил частый шаг при марше, который критиковавший его Драгомиров называл «собачьей рысцой» и требовал шага редкого.

Но вернемся к Куропаткину и его отношению к Скобелеву. Он писал:

А также:

В следующей статье мы продолжим рассказ о Куропаткине, поговорим о его деятельности на посту военного министра, неудачах Русско-японской войны, возвращении в строй во время I мировой и неожиданной трудовой деятельности после Октябрьской революции.

Информация