«В атаку шёл мёртвый отряд»

«Мы, русские! С нами Бог!» Художник Василий Нестеренко

В атаку шёл мёртвый отряд

Они шли, чтоб победить

Что мертво, то уже не убить

Radio Tapok — кавер «Атака мертвецов» на песню Sabaton — The Attack of the Dead Men

Великое отступление русской армии

Германское верховное командование в ходе кампании 1915 года решило нанести тяжелое поражение России, чтобы освободить силы и средства для решающих сражений на Западном фронте. Также необходимо было поддержать австро-венгерскую армию, которая потерпела ряд тяжелых поражений от русских войск.

Главнокомандующий на Восточном фронте Пауль фон Гинденбург и его заместитель Эрих Людендорф настаивали на решительном наступлении. Однако глава Генштаба генерал Эрих фон Фалькенхайн в принципе крайне настороженно относился к идее стратегического наступления вглубь России. Он был скептичен в отношении побед на Русском театре войны: они мало что решали, Россия была огромна, и русские войска могли отходить вглубь территории: «Русские могут отступать в огромную глубину своей страны, и мы не можем преследовать их бесконечно».

Фалькенхайн отмечал: «Опыт Наполеона достаточно красноречив, чтобы его повторять, тем более что Наполеон проделал его в условиях несравненно более благоприятных, чем в настоящее время».

В мае — июне 1915 г. австро-германские войска под общим командованием Августа фон Макензена (11-я германская армия) разбили 3-ю русскую армию Радко-Дмитриева, прорвали фронт Юго-Западного фронта Иванова. Противник отбил Перемышль, Львов, вынудил русские войска оставить к середине июня Галицию и отойти на рубеж Холм, Владимир-Волынский, Броды, Бучач. В результате Россия потеряла плоды побед кампании 1914 г. и зимней кампании 1915 г. (Карпатская операция).

Большую роль в успехе германского наступления сыграла артиллерия, особенно тяжелая. Германцы имели большое преимущество в тяжелой артиллерии и боеприпасах и буквально сметали русскую оборону. А наши войска часто могли противопоставить врагу только штыки.

Бои были крайне упорными. Русские войска отчаянно сражались. Кадровые соединения и части буквально истекали кровью, теряя до 70–90% первоначального состава. Деникин писал о битве под Перемышлем:

3-я армия, которая приняла первый, самый страшный удар, потеряла 140 тыс. человек убитыми, ранеными и пленными. В дивизиях 8-й армии осталось по 3-4 тыс. бойцов. Всего за два месяца боев только пленными русская армия потеряла около 500 тыс. человек с 344 орудиями. Однако и для противника это не был «триумфальный марш». Только армия Макензена из первоначальных 136 тыс. человек потеряла две трети состава — 90 тыс. человек.

Источник: А. М. Зайончковский. Мировая война 1914-1918 гг.

«Польский мешок»

Русскому верховному командованию приходилось решать задачу по выводу войск из русской Польши, так как после потери Галиции этот регион утратил роль возможного плацдарма для удара по Германии и грозил погубить находившиеся там армии.

Германское командование, развивая успех на южном фланге, решило уничтожить русские армии в Польше — устроить «Канны» для русских войск, находившихся между pеками Висла и Буг. Для этого была сформирована ударная группа из 3 армий. 11-я армия Макензена и 4-я австрийская армия были усилены несколькими германскими и австрийскими дивизиями и нацелены для движения в северном направлении.

Навстречу группировке Макензена, из Пруссии, должна была наступать 12-я армия Гальвица. Три армии должны были сойтись у Варшавы и взять в кольцо окружения 4 русских армии в Польше (1-я, 2-я, 4-я и 3-я армии).

При этом командование Восточного фронта в лице Гинденбурга и Людендорфа настаивало на более решительной операции. Армейская группа Макензена должна была нанести удар от Львова на север в обход восточнее Варшавы, а войска Гинденбурга прорваться не к Варшаве, а к Вильно и Минску, окружить не 4, а сразу 7 русских армий. Обходной маневр получался более глубоким, русским войскам было труднее вырваться.

Начальник штаба германского Восточного фронта генерал фон Людендорф был уверен, что русские войска, опираясь на свои крепости в Новогеоргиевске, Ковно, Гродно, Осовце и Бресте, будут пытаться максимально долго удерживать свой «польский выступ», что в итоге позволит германской армии совершить стратегическое окружение всех русских армий в Польше. Военно-политическая катастрофа России при таком сценарии была бы очевидна, она должна была сдаться на милость победителей.

Начальник германского Генштаба Фалькенхайн считал план восточного командования авантюрой. Для такой операции у германской армии просто не хватило бы сил. Он считал, что лучше ставить цели скромнее, но вернее. 2 июля в Познани прошло военное совещание. Кайзер Вильгельм II выслушал обе стороны и поддержал Фалькенхайна. План Гинденбурга был отклонен.

Войска Гинденбурга наносили два главных удара: группой Гальвица на Пултуск-Седлец навстречу армиям Макензена и 10-й армией Эйхгорна — на Ковно-Вильно-Минск. Это распылило силы северной «клешни» германской армии и в итоге стало одной из предпосылок неудачи германского командования, так как создать «польский мешок» не удалось.

2 (15) июля 1915 возобновилось наступление группы Макензена. После тяжёлых боёв русские войска отступили на линию Ивангород — Люблин — Холм. 9 (22) июля 1915 германские войска форсировали Вислу севернее Ивангорода. Русский контрудар задержал наступление противника, но после боёв на Нареве 22 июля (4 августа) 1915 Варшаву и Ивангородскую крепость пришлось оставить. 7 (20) августа 1915 пала Новогеоргиевская крепость (в устье Нарева).

Гинденбург (слева) и Эрих Людендорф в штабе во время Первой мировой войны. Художник Хуго Фогель

Решение оставить Царство Польское

Русское верховное командование обратило внимание на поворот группировки Макензена на север и разгадало замысел противника. Также заметили концентрацию сил и на северном фасе «польского выступа». Стало очевидно, что противник собирается окружить русские армии в Польше между pеками Висла и Буг.

5 июля 1915 года в Седлеце прошло совещание Ставки Верховного Главнокомандования и командующих фронтами. Командующий Северо-Западным фронтом генерал Алексеев доложил, что со дня на день ожидает мощное наступление северной группировки германских войск в направлении реки Нарев — навстречу рвущейся на север группировке Макензена. Алексеев считал, что «польский выступ» при имеющихся войсках и на складах боеприпасах удержать нельзя.

Командующий фронта особо подчеркнул, что при существующих темпах производства и доставки на фронт основных боезапасов нельзя рассчитывать, что боеспособность русской армии изменится в лучшую сторону ранее весны 1916 года.

Русский Верховный Главнокомандующий великий князь Николай Николаевич полностью взял на себя ответственность за отступление русских армий из Польши. Пределом отхода указывался фронт по р. Бобр, Верхний Нарев и далее по линии Брест — Ратно (на р. Припять).

В результате русское командование приняло план Алексеева по сохранению человеческого и технического потенциала русской армии в длительном отступлении вглубь страны. Немыслимая прежде сдача Варшавы стала теперь суровой необходимостью. По сути, русское верховное командование повторило стратегию Барклая де Толли и Кутузова в 1812 году, когда армия была поставлена выше территорий. Командующий Северо-Западным фронтом получил разрешение на эвакуацию Варшавы и крепостей, которые были в опасном положении. Разумная стратегия помогла русской армии спастись, когда всего через неделю, 13 июля, германские войска возобновили наступление теперь уже на севере.

«Стоять до последнего»

Произошло повторение Горлицы. В районе Прасныша на русскую оборону обрушился шквал огня и металла. В этот день, как считают военные историки, по позициям 2-й и 11-й Сибирских дивизий, удерживающих первую линию обороны, было выпущено немцами 2 миллиона снарядов.

Здесь оборону держала 1-я армия, 7 дивизий неполного состава с 317 орудиями (по 40 снарядов на каждое). Перед германским ударом была проведена инспекция обороны, её выводы были неутешительны: плохие, мелкие окопы, в качестве подпор использовался гнилой лес, отсутствие связи между траншеями, мало боеприпасов и т. д.

Русские солдаты упорно дрались, выполняя установку Алексеева «стоять до последнего». Германская артиллерия срывала окопы, оставшиеся солдаты скрывались в воронках. Русская пехота переходила в контратаки, каждое селение превращалось в опорный пункт. Так, 2-я Сибирская дивизия сумела отбить удар гвардейского 13-го Вюртембергского корпуса. А Сибирская 11-я дивизия вообще сумела совершить невозможное: об ее позиции разбились волны наступления сразу шести дивизий немецких 17-го и 11-го пехотных корпусов. Из 7 батальонов 11-й Сибирской дивизии в этот день полегли почти полностью шесть батальонов, но врага отбросили.

Обе стороны несли огромные потери. За шесть дней армия Гальвица смогла продвинуться всего на 7-8 километров. Противостоящие противнику русские дивизии утратили до 70% личного состава. Но благодаря стойкости русских солдат и своевременным директивам командования план создания «польского мешка» провалился.

Когда войска Гальвица с огромным напряжением всех сил и большими потерями наконец прорвали русскую оборону на Нареве, было уже поздно. Русские войска, прикрывшись арьергардами и огрызаясь контратаками, уже организованно отходили из Польши.

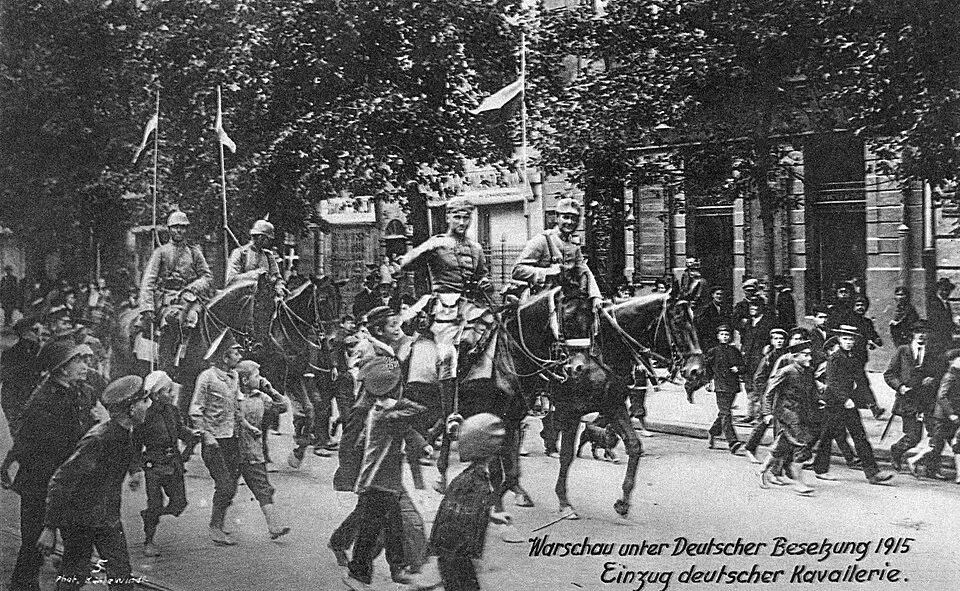

Немецкая кавалерия входит в Варшаву 5 августа 1915 года

«Атака мертвецов»

К сожалению, подвиги русских воинов той войны почти забыты в современной России. О них помнят только специалисты и любители истории. А ведь об этих боях можно было снять прекрасные исторические картины, обладающие мощным воспитательным эффектом.

Одним из таких подвигов стала контратака гарнизона крепости Осовец 24 июля (6 августа) 1915 года при отражении немецкой газовой атаки, которая вошла в историю как «Атака мертвецов».

Одновременно с атакой позиций русской 1-й армии, 8-я германская армия штурмовала Осовец. Крепость имела в тот момент важное стратегическое значение, обойти ее было невозможно. Германская армия предприняла не одну попытку штурма, но все они заканчивались ничем. По крепости было выпущено 200 тыс. снарядов. Германцы применили и химическое оружие. Но газами можно было воздействовать только на передовые позиции. Потом хлор сползал в низины, в долину реки Бобр. Русский гарнизон пытались достать с дальних дистанций химическими снарядами.

Но защитники крепости приспособились. В бронеколпаках орудий и под сводами казематов сохранялись пузыри неотравленного воздуха, в них и спасались. Пережидали, когда отрава уйдет вниз с холмов, на которых стояли укрепления. Правда, местность вокруг них напоминала картину Армагеддона, остовы деревьев стояли расщепленные и обугленные, кругом погибло всё живое. Но крепость жила. Отвечала врагу метким огнем. Русские солдаты ходили в контратаки, уничтожая вражескую пехоту, которая врывалась в траншеи.

Более 10 дней немецкое командование ожидало нужного направления ветра, и 24 июля 1915 (6 августа) в 4 часа утра, одновременно с открытием артиллерийского огня, германские части применили против защитников крепости отравляющий газ тёмно-зелёной окраски — смесь хлора с бромом. Газовая волна 9—11 метров в высоту проникала в глубину более чем на 20 км. Из строя разом выбыло более 1600 человек гарнизона, тяжёлые отравления получили все без исключения.

Считая, что оборонявший позиции крепости гарнизон мёртв, немецкие части перешли в наступление. В атаку пошли 14 батальонов ландвера — не менее 7 тысяч пехотинцев. Они рассчитывали взять обезлюдевшую крепость без малейшего сопротивления.

Комендант Осовца генерал-лейтенант Николай Бржозовский отдал приказ начинать контратаку. Возглавил ее подпоручик Владимир Карпович Котлинский (в ходе атаки был смертельно ранен), командир 13-й роты Землянского полка, где уцелело несколько десятков солдат. К ней подключились остатки 8, 12 и 14 рот. Сколько человек принимало участие в контратаке? Источники приводят разные цифры, в живых осталось не больше сотни солдат.

Когда немцы увидели контратакующих, ужас от этого зрелища превысил их силы. Русские выглядели как восставшие из могил мертвецы. Обмотанные тряпками лица, изувеченные ожогами тела, содрогающиеся от жуткого кашля, при котором буквально вылетали куски плоти и кровь. Контратака не встретила сопротивления: немецкая пехота в панике ринулась назад, подгоняемая остатками русской артиллерии. Штурм был отбит еще до полудня.

Само выражение «атака мертвецов» при описании контратаки 13-й роты 226-го Землянского полка появилось в работе С. А. Хмелькова «Борьба за Осовец», опубликованной Воениздатом в 1939 году. Автор был непосредственным участником описываемых событий, а в СССР занимал должность начальника кафедры сухопутной фортификации и укреплённых районов Военно-инженерной академии и по обороне Осовца защитил диссертацию на учёное звание профессора.

Хмельков писал:

Подпоручик В. К. Котлинский (10 июля 1894 - 6 августа 1915), возглавивший контратаку 24 июля (6 августа) 1915 г. Посмертно представлен к ордену Святого Георгия 4-й степени

Дальнейшая оборона Осовца не имела смысла для русской армии, фронт уходил на восток, поэтому Генштаб отдал приказ эвакуировать остатки гарнизона. Оставшиеся укрепления взорвали. Вывод войск из крепости закончился 22 августа. 25 августа немецкие войска вошли в пустую, разрушенную крепость.

Отступление русской армии 1915 года, продолжавшееся почти полгода, с мая по сентябрь, вошло в историю как «Великое». Великими были и масштабы военной операции по согласованному маневру миллионных армий, и территориальные потери для спасения армии, и работа по эвакуации большого количества предприятий и учреждений (её выполнили весьма эффективно), и героизм тысяч русских солдат и офицеров, которые ценой своих жизней спасли большую часть отступающей армии от окружения, разгрома и позора.

Т. н. «Великое отступление» стало сильным дестабилизирующим фактором: власти, желая вызвать народный подъём по примеру 1812 года, инициировали массовый исход населения из оставляемых территорий, что привело к резкому росту социального напряжения в империи. Миллионы обездоленных, больных, часто безграмотных беженцев, не понимающих, как и большинство других подданных империи, за что воюет Россия, причин своих проблем, серьёзно усилили социальную базу революционеров.

Кадровая армия России, бывшая мощнейшей скрепой империи, истекла кровью в горах, лесах, болотах и лугах Карпат, Галиции и Польши. Армия из опоры самодержавия превращалась в дестабилизирующий фактор.

Разрушенные казематы Осовца. 1915 год

Информация