Русские миноносцы — немного, но разные!

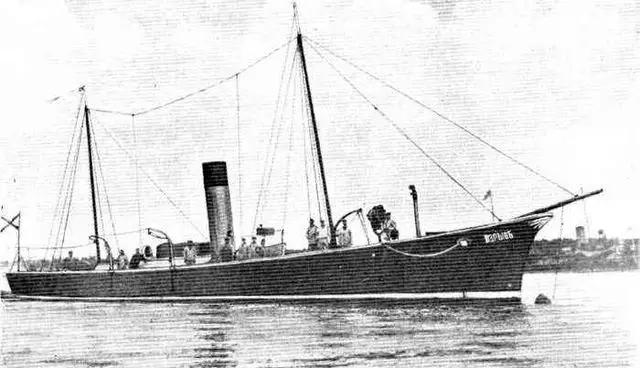

Надо сказать, что история появления на свет мореходного миноносца «Взрыв» достаточно тёмная. Нет, миноносцы — один из немногих классов кораблей, появлению которых предшествовали теоретические изыскания. Появление самодвижущихся мин потребовало теории их применения. Появившаяся теория выставила требования к кораблю. Постройку заказали заводу Берда, а дальше...

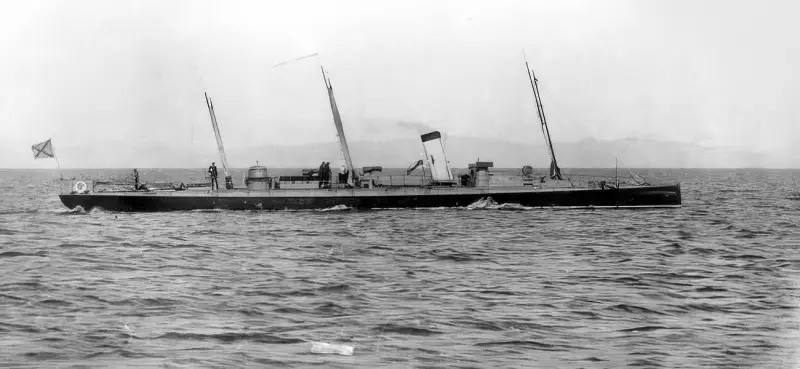

Миноносец «Взрыв» обводами напоминает яхту...

Некоторые особенности корабельной архитектуры заставляют ряд исследователей думать, что под миноносец завод пустил корпус строящейся либо уже построенной яхты «Маб»: уж больно необычными для боевого корабля были обводы и вооружение миноносца. Одна медная обшивка чего стоит! Миноносец спустили на воду 13 августа 1877 года, в строй ввели к концу года. В целом, первый блин, полностью оправдав пословицу, вышел комом.

Водоизмещение нового корабля составило 134,23 тонны, но вооружение — всего один неподвижный торпедный аппарат. Да и скорость подкачала: 800-сильной машине в корпусе яхты было тесно, так что вместо запланированных 17 узлов «Взрыв» больше 14,5 никогда не давал. Поскольку откровенно убогое вооружение не устраивало командира миноносца, капитана 2 ранга Н. В. Чайковского, он настоял на установке в 1886 году на корабль 4х37-мм пушек Гочкиса: без них отвечать врагу экипаж мог только из винтовок. Всех трёх!

Впрочем, первые прорывные корабли редко бывают удачными, так что можно простить «Взрыву» его недостатки, в конце концов, он застолбил за Россией права на изобретение нового класса кораблей! Служил первый в мире миноносец до 1907 года, в последние годы — в качестве учебного корабля учебно-минного отряда. Хоть и не имел продолжения.

Альфред Ярроу

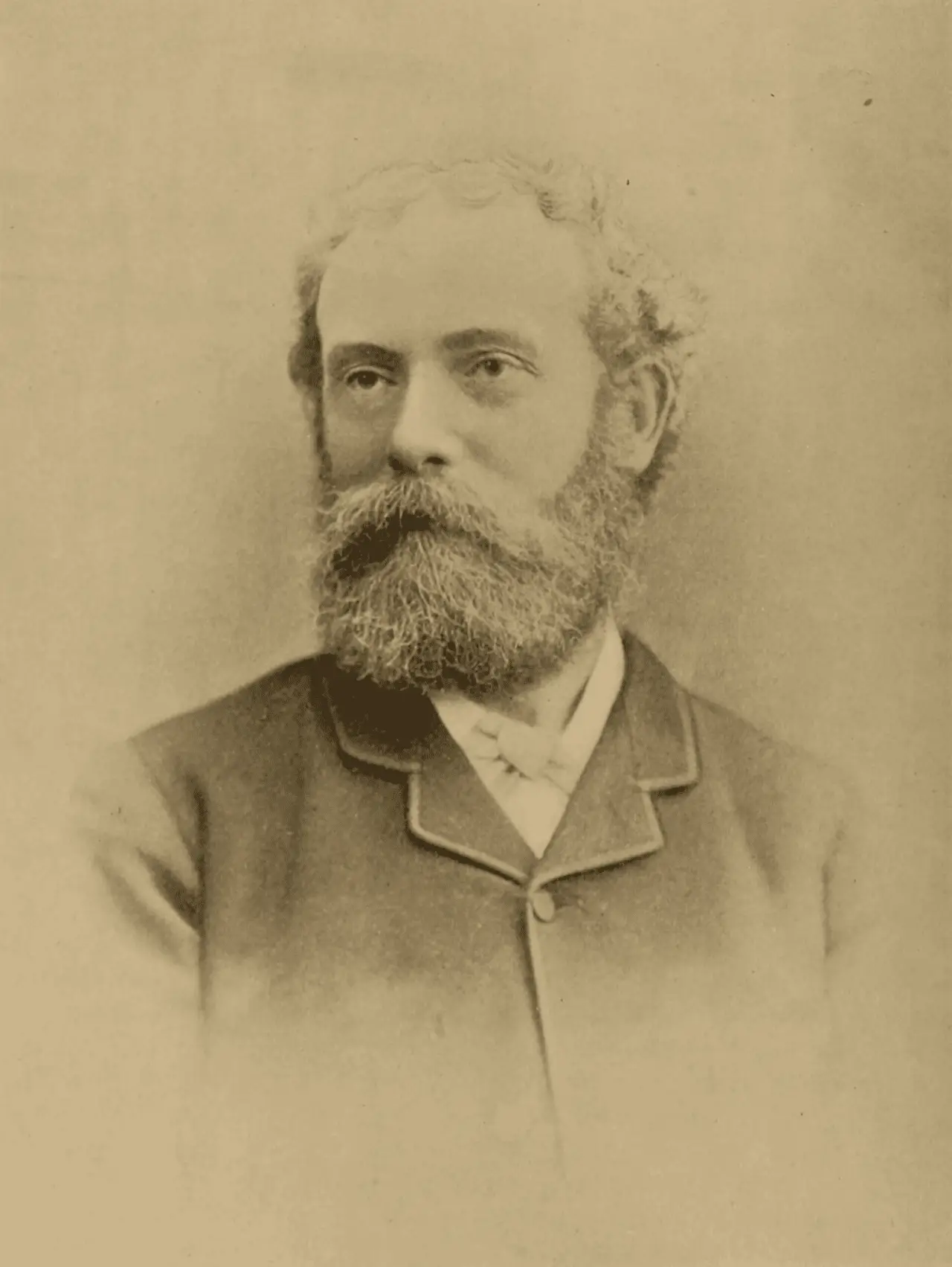

Но в мире после успехов русского торпедного оружия в русско-турецкую войну начался бум миноносцев! Постепенно сложилось несколько центров миноносцестроения: английские фирмы «Торникрофт» и «Ярроу», немецкая «Шихау», французская «Нормана». А что же русские? Как ни странно, но для русских судостроителей миноносцы оказались слишком сложными кораблями!

Выяснилось, что построить высокотехнологичный маленький корабль настолько же сложнее, чем броненосец, насколько карманные часы сделать сложнее, чем башенные куранты. При строительстве миноносцев была важна «весовая дисциплина» — превышение запланированного веса (обычная беда отечественных кораблестроителей) было недопустимо, а компактные машины и механизмы требовали повышенной точности обработки, тщательной сборки и грамотной эксплуатации. В общем, первый «настоящий» миноносец пришлось заказывать англичанину Альфреду Ярроу.

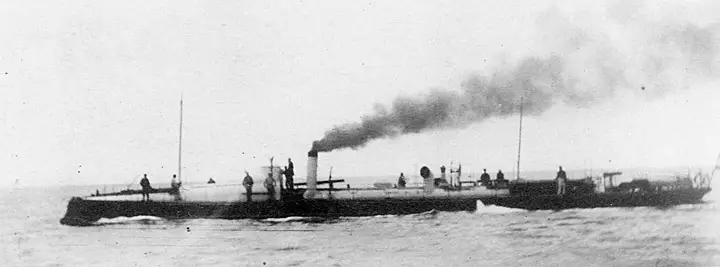

«Батум», русский миноносец, от Ярроу

К тому времени фирма Ярроу уже построила для Роял Нэви пару десятков миноносцев, так что за прототипом дело не стало: были выбраны корабли водоизмещением 40 тонн, дававшие 18-20 узлов скорости. Заказанный русским Морским ведомством «Батум» получил водоизмещение 48 тонн и мог давать до 22 узлов скорости. Интересно, что построили миноносец на деньги, которые планировалось пустить в 1878 году на закупку в Англии пары новых миноносок.

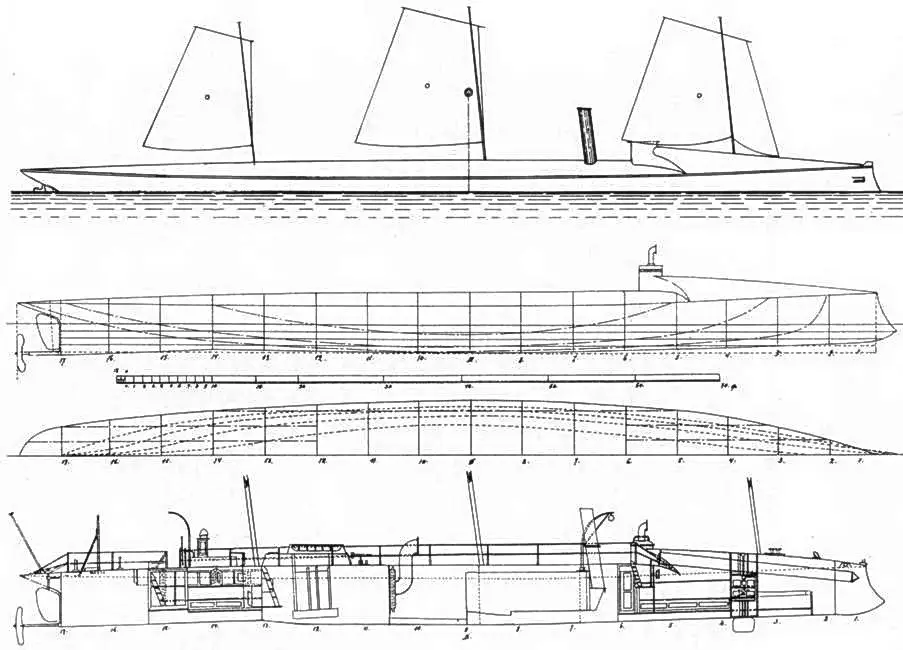

«Батум» мог ходить и под парусом...

Первоначально слово «миноносец» не использовали. «Батум» считали «мореходной миноноской». А англичане назвали «миноноской типа «Батум»», признавая новый... если не класс, то тип кораблей. Между тем, «Батум» имел все признаки будущих миноносцев: корпус с соотношением длины к ширине — 8,4; таранный форштевень; подъём носовой части палубы от форштевня к боевой рубке. Паровые машины — вертикального типа, причём крышки цилиндров возвышались над палубой на 0,457 метра, в результате чего палуба была сильно покатой. Вал — один, с гребным винтом, располагающимся позади и ниже руля. Имелись три мачты с гафельными косыми парусами. Пара неподвижных торпедных аппаратов располагалась в носу корабля: поставить поворотные ТА не позволяли соображения остойчивости — корпус миноносца был слишком узкий. В носу имелись «опускные рули», что позволяло уменьшить радиус циркуляции для быстрейшего выхода из атаки.

«Батум» спустили на воду 31 мая 1880 года, после чего отправили в Фиуме — для установки торпедных аппаратов и получения торпед (запас торпед на корабле составлял 4 штуки). В сентябре корабль прибыл в Николаев. Миноносец привлёк всеобщее внимание: в сравнении с зарубежными кораблями он был крупным и быстроходным, в результате чего Ярроу, начавший усиленно рекламировать свою продукцию, даже назвал его «минным крейсером». Рекламная кампания прошла успешно, заказы на английского промышленника стали сыпаться как из рога изобилия: подобными кораблями решили немедленно обзавестись Аргентина, Австрия, Италия, Голландия и Греция.

Моряки корабль восприняли неоднозначно. Дело в том, что для достижения высокой скорости «Батум» сильно переоблегчили, а привыкшим к прочной палубе крейсеров или броненосцев экипажам вибрирующие под ударами волн борта и гнущаяся под матросскими прогарами палуба не внушали уважения. К тому же на мерной миле миноносец и впрямь показал феноменальную скорость в 22,16 узла, но угля при этом ему на возвращение в завод едва хватило: угольных ям английский инженер не предусмотрел, и уголь держали в мешках прямо в машинном отделении, которое во время движения напоминало филиал ада — 69 градусов по Цельсию (на нормальной вентиляции Ярроу тоже сэкономил)!

К прочим недостаткам стоит отнести не самую тщательную клёпку корпуса: за день из трюма выкачивали 20-30 вёдер воды. И это — только в кормовой части. Трубу в Фиуме пришлось наращивать — на полном ходу в неё попадала вода (так что мореходность миноносца была весьма относительной). Кроме того, небрежная установка торпедных аппаратов привела к тому, что обе торпеды в них к моменту прихода в Николаев были помяты. Со стрельбой также возникали проблемы: корабль на скорости сильно зарывался носом в волну и крышки торпедных аппаратов оказывались под водой. В общем, корабль в России пришлось основательно переделывать! Одним из перспективных изменений стал перевод в 1882/83 годах котлов миноносца на питание сырой нефтью, что сильно облегчало труд кочегаров. В целом корабль стоит признать, как и многих «первенцев», экспериментальным.

Джон Айзек Торникрофт

После ознакомления с миноносцем фирмы Ярроу в Морском министерстве приняли решение о заказе миноносцев другим иностранным производителям: чтобы выбрать лучший образец для серийной постройки на отечественных верфях. «Сухум» заказали конкуренту Ярроу — Джону Торникрофту. Это должен был быть улучшенный вариант «Батума». А вот с остальными заказами всё не так ясно. Фирме Шихау ничего не заказали, зато три заказа разместили на французских верфях: у Нормана в Гавре, у Форж и Шантье в Тулоне и у Клапареда близ Парижа. Всё это носило название «веерный заказ». Возможно, я несправедлив к морскому министру вице-адмиралу Ивану Шестакову, но создаётся впечатление, что французы ему «занесли», потому что иначе объяснить отсутствие немцев в конкурсе сложно.

«Сухум» — миноносец от «Торникрофта»

«Сухум» от «Торникрофта» имел водоизмещение 65 тонн, отношение длины к ширине — больше 9, осадка носом 0,61 метра, кормой — 1,91 метра (с гребным винтом), винт был единственный, но — защищён рулём. Толщина листов рубки и палубы над торпедными аппаратами — 6,4 мм, вдвое больше, чем на всём остальном корпусе. У корабля были роскошные интерьеры, с применением тика и красного дерева, но скорость подкачала, составив 17,95 узлов. Как он на испытаниях показал 18,9 узлов? Скорее всего, хитрые британцы его не догрузили...

Миноносец «Гагры»

Три «француза» также назвали именами городов черноморского побережья Кавказа: «Геленджик», «Поти» и «Гагры». В целом, не отличаясь принципиально от «Батума» (успевшего стать своего рода стандартом), они несли несколько полезных нововведений: наружные кили для защиты корпуса, регуляторы для предотвращения перебоев гребных винтов, указатели числа оборотов машин, опреснители... Интересно, что опыт наблюдения за строительством миноносцев на французских верфях стимулировал создание в России «опытового бассейна» для исследований вопросов гидродинамики, без чего создание скоростных кораблей было невозможно.

Миноносец «Поти»

Первым из «французов» в Россию прибыл «Поти». Корабль с водоизмещением в 63 тонны развил на мерной миле скорость в 18,5 узлов. Миноносец прибыл в Севастополь летом 1883 года. А два других «француза» застряли на исторической родине до марта 1884 года — судостроители судорожно устраняли недоделки в машинах. «Геленджик» при водоизмещении в 74,7 тонны смог дать на мерной миле 17,8 узлов. Сразу стоит отметить, что, будучи несомненным шагом вперёд в сравнении с миноносками, миноносцы мореходными были достаточно условно. О совместных действиях с крейсерами и броненосцами речи пока не шло. Именно на этом типе кораблей впервые появился «комплекс вооружения», надолго ставший стандартом: два неподвижных торпедных аппарата в носу и две 37-мм пушки.

Между тем, адмиралы, несмотря на все недостатки миноносцев, перспективное оружие оценивали высоко. Сама возможность совместной атакой нескольких маленьких, шустрых, но главное — дешёвых корабликов вывести из строя красавец-броненосец завораживала! Правда, тактические приёмы для этого предлагались, с современной точки зрения... оригинальные. Так, предполагалось подкрадываться к броненосцу малым ходом, выпускать торпеды и уходить на полной скорости... задним ходом! Зато посчитали количество миноносцев, необходимых для подобной атаки: по мнению начальника минного отряда контр-адмирала И. М. Дикого, 8 штук.

Винто-рулевая группа миноносца «Котлин»

«Батум», «Гагры», «Геленджик» и «Поти» стали «подопытными собаками»: на них испытаний проводили, наверное, побольше, чем боевых упражнений. Моряки экспериментировали с котлами, пытаясь избавиться с выявленным в ходе эксплуатации вскипанием воды, попадавшей в цилиндры машин, устраняли протечки дымогарных трубок. Наверное, в качестве эксперимента можно рассматривать и строительство на Балтийском заводе первого отечественного миноносца по типу «Батума», получившего название «Котлин». На нём экспериментировали с количеством винтов, машинами, формой корпуса. А главное — с установкой на миноносец машин со списываемых миноносок, «Котлину» достались машины с «Дрозда» и «Канарейки» — экономия, однако! Но первой отечественной серией миноносцев стали корабли типа «Измаил».

«Измаил»

«Измаил» построили в Николаеве, а три его «систершипа» — в Санкт-Петербурге, в Новом Адмиралтействе. Корабли стали продолжением «Поти», который признали лучшим из заказанных за рубежом. Презентовавший проект инспектор кораблестроительных работ Николаевского порта генерал-майор корпуса корабельных инженеров Нестор Коршиков обращал внимание на «лучший ход, поворотливость и лучшие морские качества» новых миноносцев. В частности же, была уменьшена частота вращения гребного вала — со 100 до 60 оборотов в минуту, что обещало большую надёжность и долговечность машины. Также большое внимание обращалось на недопущение перегрузки и увеличение остойчивости миноносца.

На Чёрном море к постройке «Измаила» приступили в июле 1884 года, а введён в строй корабль был 12 июля 1886 года. Цена корабля оказалась... высокой. 100 тысяч рублей с лишним за миноносец водоизмещением в 73 тонны и с отнюдь не фантастической скоростью в 17,6 узла — совсем недёшево! Объясняется это высокой долей импорта в машинной части корабля: в Гавре у Нормана заказали машинный регулятор, тахометр, инжектор, паровую донку Клапареда и 5 эжекторов. Сюда же вошли расходы на оборудование завода: было закуплено несколько токарных и токарно-винторезных станков и гидравлический насос для испытания котлов. Все следующие корабли серии обходились несколько дешевле.

Построены корабли оказались качественно. Один из первых командиров особо подчёркивал, что установка наружного киля позволяла «перескакивать через боны и камни без особых повреждений» — для Балтики весьма актуально! Это заключение впоследствии подтвердили неоднократные посадки этих миноносцев на камни, не приводившие к серьёзным повреждениям корпусов.

Служба миноносцев типа «Измаил» была долгой и напряжённой. Даже когда они оказались выведены из 1-й линии (миноносцы в те годы устаревали не быстро, а стремительно!), эти недорогие кораблики начальство «гоняло в хвост и в гриву». Они не только отрабатывали торпедные атаки, но и исполняли роли разведчиков при эскадрах, посыльных кораблей, буксировщиков щитов при стрельбах, на них проходили обучение матросы и офицеры, многие были переданы пограничной страже, некоторые использовались в качестве тральщиков. Сам «Измаил» был сдан на металлолом только в 1913 году, полностью выработав свой ресурс.

Миноносец «Выборг»

Следующий миноносец, 125-тонный «Выборг», было решено заказать в Англии. С «Ярроу» договориться не получилось (в очередной раз произошло обострение отношений с Британией), и заказ достался фирме «Джеймс и Джордж Томсон», предложившей построить корабль дешевле. Проект показался русскому Морскому ведомству интересным: компания предложила несколько новшеств, типа установки электрического прожектора. Но не имевшая опыта компания заказ выполнила не самым качественным образом, так что продолжения «Выборг» не получил. Далее последовала ещё одна серия из двух кораблей: «Ревель» и «Свеаборг». Здесь уже начинает прослеживаться не самая хорошая тенденция в технической политике МТК. Если строить первые корабли в качестве опытных логично, то далее... Становится видно, что должного внимания русское морское министерство миноносцам не уделяет. Особенно на фоне ушлых соседей...

Германский миноносец S-42 фирмы «Шихау»

Фирма «Шихау» начала свою деятельность с постройки миноносок для русского Балтийского флота. Но, набив руку на этом заказе, немцы получили уже от собственного правительства заказ, который на нашем фоне можно назвать колоссальным. В 1883 году компания начала строить для Кайзерлих Марине грандиозную серию из 65 миноносцев! Это были копии 65-тонного миноносца фирмы Ярроу, имевшего скорость 22 узла. К 1889 году строительство было закончено, и у русских моряков появились на Балтике опасные конкуренты.

Собственно говоря, именно крупный правительственный заказ побудил руководство Российского Императорского флота заказать у «Шихау» девять стальных миноносцев (того самого типа, что фирма строила для Кайзера, малость усовершенствованного) — три для Балтийского и шесть Черноморского флотов: «Або», «Виндава», «Либава», «Ялта», «Новороссийск», «Чардак», «Кодор», «Килия» и «Рени». На фоне 65 для германского флота — мизер, но учитывая, что в России до сих пор серии больше четырёх миноносцев не строили...

Миноносец «Або» - первый немец под Андреевским флагом

Тип «Або» (как назвали миноносцы немецкой постройки) ещё напоминал английские и французские корабли, своего лица немецкая кораблестроительная школа обрести не успела, но на нём уже отказались от таранной носовой оконечности (обводы этих миноносцев русские офицеры оценивали очень высоко) и установили более экономичные машины тройного расширения.

Качество постройки оказалось не на высоте: машина откровенно хороша, а корпусные работы — так себе, требовали подкрепления платформы под пушки Гочкиса, а на корме, по мнению командира миноносца «Чардак» лейтенанта Александра фон Нидермиллера, можно было дополнительно установить поворотный торпедный аппарат. Максимальная скорость миноносцев составила 20,6 узла, при хорошей погоде её можно было поднять до 21 узла, но в условиях реальной службы корабли больше 19 узлов не ходили. Для внутренних морей тип «Або» был весьма хорош, но для океана не подходил абсолютно — 70-80 тонн водоизмещения не могли дать хорошей обитаемости, служба на них была, по воспоминаниям, «утомительна».

Миноносец «Сучена» на Дальнем Востоке

Помимо указанных кораблей, были построены ещё два миноносца типа «Або»: «Янчихе» и «Сучена». Отдельного упоминания эти корабли достойны потому, что были разборными. Их разбили на 6 полностью готовых секций, которые пароходами были отправлены на Дальний Восток и во Владивостоке к маю 1889 года собраны и спущены на воду.

Миноносец «Уссури», в девичестве «Нарген»

Растущие требования к миноносцам приводили к увеличению водоизмещения кораблей. Заказанные Крейтону из Або «25-узловые» миноносцы «Нарген» и «Гогланд» имели водоизмещение 152,54 тонны. На состоявшихся в 1890 году испытаниях они показали скорости 20,15 и 20,38 узла, что стало видным достижением отечественных кораблестроителей. Дальность плавания под парами составила 2400 миль, но в качестве вспомогательного движителя эти миноносцы могли использовать паруса. Помимо неподвижного носового торпедного аппарата они несли на палубе два поворотных, а артиллерия была представлена тремя пятиствольными 37-мм револьверными пушками Гочкиса. Хорошая мореходность позволила данным кораблям дойти до Дальнего Востока своим ходом, в сопровождении портового судна «Силач». Во Владивостоке миноносцы переименовали в «Уссури» и «Сунгари», корабли участвовали в подавлении «Боксёрского восстания» и русско-японской войне (входили в состав Владивостокского отряда крейсеров).

Опыт эксплуатации первых миноносцев был положен в основу проекта лейтенанта Михаила Беклемишева (впоследствии командира первой российской подлодки «Дельфин»), преподававшего, параллельно со службой минным офицером на кораблях Балтийского флота, в Минной школе. Эскизный проект был представлен в 1888 году, чертежи — в 1889 году. В целом миноносец Беклемишева напоминал корабли фирмы «Шихау»: 85 тонн водоизмещения, котлы с нефтяным отоплением, скорость 22-23 узла... Но были и отличия: во-первых, парные рули охватывали диск гребного винта, что должно было дать миноносцу высокую маневренность, но без применения обычных для того времени носовых рулей; во-вторых, дабы избежать такой распространённой на миноносцах тех лет беды, как зарывание носом в воду на высокой скорости, Беклемишев предложил отказаться от размещения двух неподвижных торпедных аппаратов в носу, а поставить пару полуповоротных позади рубки.

Миноносец «Роченсальм»

МТК немного пересмотрел проект: отказавшись от установки поворотного торпедного аппарата и вместо предложенного локомотивного котла установить проверенный водотрубный котёл Бельвиля, тем не менее было решено заказать два миноносца с нефтяным отоплением и четыре — с угольным. Два — для Черноморского флота, четыре — для Балтийского. Заказы получили фирма «Крейтон», Путиловский завод и завод Беллино-Фендерих в Одессе. «Крейтон», получив заказы на миноносцы «Борго» и «Экенес», переработал проект, увеличив мощность машин до 1200 лошадиных сил (вместо 1100 лошадиных сил по проекту). Собственно говоря, только они и достигли скоростей, близких к проектным: 19,56 и 20 узлов, что не повлияло на стоимость заказа (212,5 тысяч рублей). Остальные предприятия передали флоту корабли такой же (даже малость повыше) стоимости, но выжать из машин выше 17,2 узлов скорости не имевшие возможности.

Путиловские миноносцы получили имена «Биорке» и «Роченсальм», одесские — «Анапа» и «Айтодор». В 1890 году Путиловский завод получил заказ на ещё два миноносца этого типа — «Гапсаль» и «Моонзунд». В ходе постройки было решено отказаться от нефтяного отопления котлов, и все спущенные корабли были с угольным отоплением, кроме «Роченсальма», котёл которого имел смешанное нефте-угольное отопление. Также не оправдали себя и двойные рули Беклемишева. В общем, корабли получились далеко не столь передовые, как планировалось...

Миноносец «Адлер» — немецкий скороход

Зато у Шихау были заказаны ещё два миноносца — «Адлер» и «Анакрия», как можно понять из названий, — для Черноморского флота («Адлер» на испытаниях развил рекордную скорость — 26,5 узлов!). Корабли не отличались от прежних миноносцев постройки этой фирмы, но управляющий Морским министерством адмирал Иван Шестаков изрядно впечатлился надёжностью немецких машин и при посещении немецкого Эльбинга (современного польского Эльблонга) в 1888 году заказал фирме два миноносца и минный крейсер. Больше никаких миноносцев Шестаков заказать не успел, поскольку скончался в Севастополе 21 ноября 1888 года. Его деятельность в плане закупок миноносцев можно назвать...

Неоднозначной. С лёгкой руки Ивана Алексеевича Российский Императорский флот обзавёлся сборной солянкой из разнотипных миноносцев, построенных крохотными сериями, но не стоит забывать, что при нём же российские судостроители впервые стали строить корабли этого класса на вполне себе мировом уровне. А ещё именно он настоял на продаже Аляски — «не забудем, не простим»!

Адмирал Иван Алексеевич Шестаков

Строительство серии отечественных миноносцев по типу «Анакрии» можно считать наследством Шестакова — во-первых, тип «Тосна» практически повторял немецкий проект, во-вторых... Снова малая серия, лишь увеличивавшая разнообразие миноносцев отечественного флота! «Асп», «Транзунд», «Гогланд», «Норген», «Домеснес», «Тосна» и №131, №132 (с 20 апреля 1895 года миноносцы лишили имён, оставив только номера). Впрочем, было и в-третьих: в качестве прототипа серии был выбран не рекордный «Адлер», а не хватавшая звёзд с неба «Анакрия».

Миноносец типа «Даго»

Серия из четырёх 100-тонных миноносцев типа «Даго» также была шагом в том же направлении. 4 корабля, три для Балтики, один — для Чёрного моря, отнюдь не рекордных показателей — усовершенствованный «Свеаборг». Локомотивные котлы, два торпедных аппарата — один неподвижный в носу и один поворотный на палубе. Увеличили размеры боевой рубки, установили машину тройного расширения... В Або построили «Даго» и «Котку», на Ижорском заводе — «Кроншлот» и «Сескар». ТТД у миноносцев были не рекордные: скорость «Даго» на мерной миле составила 18,37 узла, а «Котки» — 19,03 узла. «Колпинские» миноносцы показывали ещё худшую скорость — у Ижорского завода не было где их испытывать. Впрочем, поворотный торпедный аппарат давал им ощутимое тактическое преимущество, новые миноносцы могли стрелять не только носом...

Миноносец №267, который оклеветали...

А вот на следующей серии, можно сказать, что «шестаковский» подход к делу начал заканчиваться. Постепенно, понемногу, но заканчиваться. Серия миноносцев типа «Пернов» была заказана уже вполне солидной — 25 единиц. Но это уже другая история. Пока же можно напомнить один из слабо освещённых моментов в истории первых русских миноносцев. А именно — «участие» миноносца №267 в восстании на броненосце «Потёмкин». Кавычки в данном случае вполне к месту. Дело в том, что, несмотря на заверения советской историографии о том, что экипаж миноносца поддержал бунт на «Потёмкине», это не совсем так, а точнее — совсем не так! Миноносец был восставшей командой броненосца захвачен.

Когда началось восстание, о надстройки корабля начали бить пули, и на бывшем «Измаиле» (а именно он был в апреле 1895 года лишён имени и получил №267) это было воспринято за свидетельство подавления бунта. Но вскоре на миноносец стали подниматься бежавшие с «Потёмкина» матросы, не желавшие принимать участие в данном мероприятии, и ревизор А. Н. Макаров.

Видя, что дело плохо, командир миноносца лейтенант барон П. М. Клодт фон Юргенсбург попытался сняться с якоря, но не смог — сломался шпиль. Тогда он решил полностью отдать якорную цепь, для чего дал задний ход, но при этом от волнения забыл, что к корме пришвартована шлюпка, бакштов которой намотался на винт, и корабль потерял ход. Ветер начал сносить его в сторону броненосца, где, видя маневры миноносца, решили, что тот собирается их торпедировать, и просигналили кораблю немедленно пришвартоваться к «Потёмкину» кормой, а для подтверждения серьёзности намерений дали три предупредительных выстрела из 47-мм пушки.

Клодт фон Юргенсбург подчинился, на миноносец высадилась команда из вооружённых потёмкинцев. Командир корабля был арестован и препровождён на броненосец, а бывший «Измаил» (с вооружённой «абордажной партией» из матросов броненосца на борту) проследовал за восставшим «Потёмкиным» в Констанцу, где команда отказалась интернироваться, а своим ходом вернулась в Севастополь — вины за собой матросы с миноносца не находили. После возвращения всю команду посадили в «Бомборы» (я так догадываюсь, что там была гарнизонная гауптвахта, но понятия не имею, куда там её можно было воткнуть, может быть, неподалёку, в Лазаревских казармах? Г.ф.Ц.), но впоследствии судом все моряки были оправданы...

Информация