Антигерои Русско-японской войны – истинные и мнимые. А. Куропаткин, его роль в поражениях русской армии, судьба генерала.

А. Н. Куропаткин на фотографии 1905 г.

В предыдущей статье мы говорили о начале карьеры Алексея Николаевича Куропаткина, его участии и роли в завоевании рабовладельческих государств Средней Азии, Русско-турецкой войне 1877-1878 гг., отношениях с «белым генералом» М. Скобелевым. Сегодня мы продолжим этот рассказ.

Дальнейшая карьера А. Н. Куропаткина

Итак, во время войны с Турцией, 26 декабря 1877 года, полковник Куропаткин получил настолько тяжелое ранение, что его лечение продолжалось до лета 1878 года. Однако он вернулся в строй и 6 сентября 1878 года получил назначение на должность заведующего Азиатской частью Главного штаба, а 30 сентября стал еще и адъюнкт-профессором кафедры географии и военной статистики Николаевской академии Генерального штаба (которой лишился после ссоры с Драгомировым, о которой было рассказано в предыдущей статье).

В Петербурге Куропаткин не засиделся: по ходатайству генерал-губернатора Туркестана К. П. Кауфмана 14 августа 1879 года он был назначен на пост начальника Туркестанской стрелковой бригады. Весной 1880 года его бригада в связи с обострившейся обстановкой на границе с Китаем стала авангардом Кульджинской группы войск, охранявшим Борохарский горный хребет. Офицер этого соединения Петр Калитин вспоминает о своем командире:

В 1886 г. уже генерал-майор А. Н. Куропаткин под видом торговца скотом коллежского асессора Александра Николаевича Ялозо отправился в Турцию, где ему удалось собрать ценные сведения о турецких укреплениях в проливе Босфор.

Был повышен в звании, и в 1890 г. генерал-лейтенант Куропаткин стал командующим войсками и начальником Закаспийской области. На этом посту он проявил себя как талантливый администратор, и С. Ю. Витте утверждал, что «по управлению Закаспийской области» Куропаткин:

А советский исследователь В. Фетисов писал, что Куропаткин:

В 1895 г. Куропаткин был направлен в Тегеран, чтобы сообщить шаху о вступлении на престол императора Николая II. И, наконец, именно 50-летний Куропаткин в 1898 году занял вакантную должность военного министра. Любопытно, что на известие об этом назначении Куропаткин ответил царю телеграммой:

Однако надо отметить, что его деятельность на этом посту оценивается достаточно высоко.

Военный министр Куропаткин

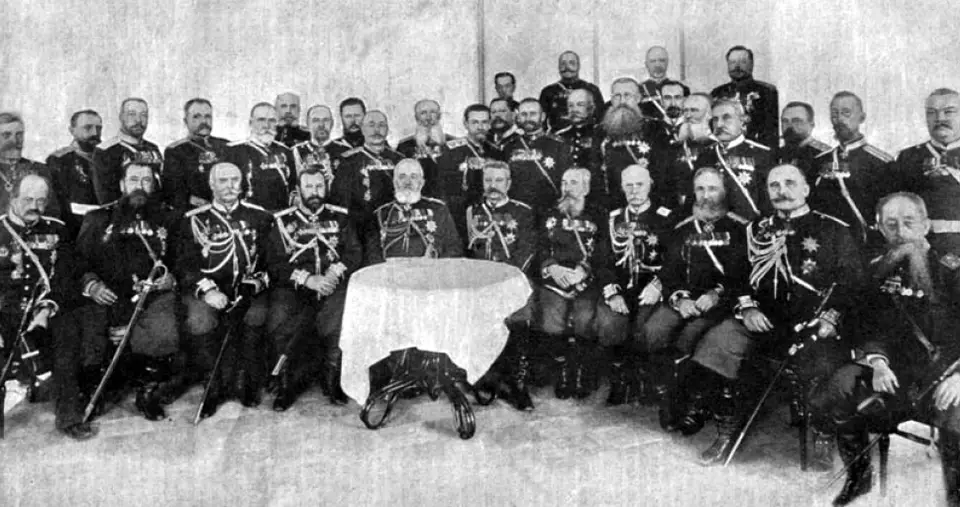

Управляющий военным министерством А. Н. Куропаткин (сидит четвертый слева) среди участников Хивинского похода 1873 года. Опубликованная журналом «Нива» (№ 24, 1898 г.) фотография сделана во время торжественного обеда 30 мая 1898 г.

По инициативе Куропаткина было улучшено материальное положение солдат и младших офицеров, отменены телесные наказания нижних чинов. В армию стали активно поступать принятые на вооружение еще в 1891 году «трёхлинейки» — винтовки Мосина, новые, более совершенные артиллерийские орудия, появились первые пулеметные роты (хоть и в недостаточном количестве), проводилась реконструкция крепостей.

20 января 1903 года Куропаткин обратился к императору с предложением о создании «Разведочного отделения Главного штаба», получил согласие и потому считается основателем российской военной контрразведки. Была проведена реформа юнкерских училищ, время обучения в которых увеличилось с двух до трех лет, открылись 7 новых кадетских корпусов. Кроме того, именно при Куропаткине в русской армии, наконец, появились полевые кухни – до этого солдаты сами готовили себе пищу. Удалось наладить производство консервов.

Военный министр А. Н. Куропаткин

К чести Куропаткина, следует отметить, что в своем докладе в марте 1900 г. он предупреждал Николая II о тревожной ситуации на Дальнем Востоке:

Но в то же время настроен был весьма оптимистично и в июле того же года писал министру иностранных дел графу В. Н. Ламздорфу о необходимости:

Эту область некоторые безответственные советники Николая II позже стали называть Желтороссией.

В январе 1903 г. на совещании по «Маньчжурскому вопросу» Куропаткин пошел ещё дальше, утверждая, что для «внешней безопасности и военной готовности» Северная Маньчжурия должна «со временем стать достоянием России» – поскольку российско-китайская граница по реке Амур, протяженностью 2400 верст, является «крайне затруднительной для обороны и обременительной для казны». Новая граница должна была стать в 2 раза короче и пройти близ Китайско-Восточной железной дороги.

Но в том же 1903 году он писал в своем дневнике:

В июле 1903 года, вернувшись из Японии и инспекционной поездки на Дальний Восток, Куропаткин был более оптимистичен, вот строки из его доклада императору:

Наконец, спустя 4 месяца, он представляет доклад, в котором, опять-таки, имеется заключение о целесообразности присоединения к России Северной Маньчжурии. Ради этого он предлагает:

Данное предложение было весьма разумным, поскольку и японцы поначалу высказывали желание «обменять» Северную Маньчжурию на Корею, сделка сорвалась по вине Безобразовской группы.

Куропаткин понимал слабость российских позиций на Дальнем Востоке, и потому составленный им план возможной войны с Японией предполагал фактическое подражание тактическому отступлению Барклая-де-Толли в 1812 году – постепенное отступление русских войск из района Мукден–Ляоян–Хайчен к Харбину.

А затем, разумеется, полный разгром врага:

На бумаге план казался весьма неплохим, но при этом он был практически неосуществим по причине огромных внутренних неурядиц в раздираемой социальными противоречиями Российской империи. Для его осуществления просто не хватило времени — эта война стала одной из главных причин первой революции в России.

Так или иначе, назначение Куропаткина командующим Маньчжурской армией никого не удивило и было воспринято как должное. Лишь М.И. Драгомиров саркастически заметил тогда:

Однако надо заметить, что в тех обстоятельствах Россию, вероятно, не спас бы и Скобелев. Ведь прославился этот генерал в боях со средневековыми среднеазиатскими армиями и не слишком сильной армией турецкой. И не факт, что его тактика сработала бы во время I мировой войны в сражениях с передовыми армиями европейских государств и теперь — в боях против хорошо вооруженной и обученной, дисциплинированной и фанатично настроенной японской армии. Более того, имеются все основания полагать, что Скобелев с его постоянным (и поистине маниакальным) стремлением рисковать и действовать в стиле «пойдем и победим — либо умрем со славою» мог русскую армию и погубить — в первом же большом сражении с японцами. А Куропаткин перед отъездом на фронт заявлял всем:

Но терпения никому в России как раз и не хватило. Куропаткин – безусловно, храбрый генерал с безупречной репутацией – вдруг оказался бессилен, встретившись с агрессивной, хорошо вооруженной, обученной и отличавшейся высоким боевым духом японской армией. При этом он по-прежнему проявлял личную смелость, которую не отрицали даже враги.

Посмотрите, например, на японский триптих 1904 г. «Куропаткин в битве при Ляояне»:

Российская армия сохраняла боеспособность, получала подкрепления, потери японской стороны были велики, а перспективы дальнейшей войны туманны. Но после проигранных сражений под Тюренченом (бой на реке Ялу), при Вафангоу, Ляояне, на реке Шахэ, близ Сандепу и под Мукденом кредит общественного доверия к Куропаткину был исчерпан. В армии, а потом и по всей России распевали оскорбительную частушку:

Во все лопатки войска бегут.

Закон мой — не жалеть своих,

Тикать умею за троих».

Упоминавшийся выше Барклай-де-Толли тоже подвергся уничтожающей критике в 1812 году: его тактика была абсолютно верной, и он, безусловно, был человеком на своем месте. Однако возмущение постоянным отступлением было так велико, что он лишился поста главнокомандующего. Но Барклай-де-Толли был все же полководцем более высокого уровня, нежели Куропаткин. И абсолютно разной была ситуация в стране: в 1812 году русские в едином порыве желали изгнать захватчиков и намерены были драться до конца. И ещё жив был Кутузов. В 1905 году русские не видели причин проливать кровь за интересы великосветских лесоторговцев, гораздо больше их беспокоили плохие порядки и вопиющая социальная несправедливость в собственном государстве. Сослуживцы передают слова командира знаменитого крейсера «Аврора» – капитана 1-го ранга Е. Р. Егорьева, который, узнав в пути из газет о событиях, разворачивавшихся на родине после «Кровавого воскресения»:

В такой ситуации не помог бы и Кутузов.

Ситуация в Маньчжурии не была безнадежной. Япония находилась на грани истощения, а с запада прибывали все новые русские боевые части, однако не было главного – времени и желания продолжать непонятную и непопулярную войну. И потому отставка Куропаткина ничего не изменила.

Бывший главнокомандующий и военный министр тихо и незаметно жил в своем имении Шешурино, где работал над сочинением под названием «Итоги войны».

Возвращение в строй

Сразу после начала I мировой войны Куропаткин подал прошение о возвращении на службу, но получил высокомерный отказ верховного главнокомандующего – Великого князя Николая Николаевича. Куропаткин писал тогда:

А вот император, сменивший Николая Николаевича на этом посту в сентябре 1915 г., по рекомендации начальника штаба Ставки М. Алексеева все же вернул Куропаткина в строй. Алексеев сказал императору:

Куропаткин вначале получил должность командира Гренадерского корпуса, затем – командующего 5-й армией, а потом возглавил Северный фронт.

Генерал Куропаткин с летчиками Северного фронта

Особых достижений на этих постах у Куропаткина не было. Впрочем, громкими победами не могли похвастаться и командующие других фронтов (за исключением разве что Брусилова).

Снова в Туркестане

В июле года Куропаткин был назначен генерал-губернатором Туркестана, а также командующим войсками Туркестанского военного округа и войсковым наказным атаманом Семиреченского казачьего войска. Решение оказалось правильным, поскольку Куропаткин был очень уважаем в Туркестане и быстро добился здесь больших успехов. Дипломат С. В. Чиркин писал:

Любопытна реакция Куропаткина на известие о падении самодержавия, вот что писал он в своем дневнике 8 марта 1917 года:

Вот до каких настроений даже своих генералов довел «святой страстотерпец» Николай II.

После Февральской революции Куропаткин сохранил свой пост, но был арестован по решению Ташкентского Совета солдатских и рабочих депутатов и выслан в Петроград. В столице он был освобожден и назначен начальником «Александровского комитета о раненых». Скоро оказался в оппозиции к Временному правительству. В мае 1917 года сказал в беседе с бывшим военным министром «временщиков» А. И. Гучковым:

Об этом, кстати, говорил и А. Деникин на совещании в Ставке 29 июля 1917 г.:

Какова же дальнейшая судьба А.Н. Куропаткина? После Октябрьской революции Куропаткин снова уехал в свое имение Шешурино, говорили, что с собой он привез старую слепую лошадь, которая спасла его в одном из боев.

А. Куропаткин на пути в имение в Шешурино

Здесь в 1918 году он получил от посла Французской республики письмо, в котором сообщалось, что, являясь кавалером ордена Почетного Легиона, он имеет право выехать во Францию. Куропаткин ответил:

Отказавшись от эмиграции, Куропаткин создал трудовую артель местных крестьян и школу, которая позже стала техникумом. Причем из своих средств он платил всем ученикам стипендии: бедняки и отличники получали полную, остальные — в половинном размере.

Отказался принять участие в антисоветском восстании, заявив, что не желает командовать бандитами.

В августе 1918 года после покушения на Ленина Куропаткин был арестован и взят в заложники, но уже через 3 недели он вернулся с мандатом председателя Петроградской ЧК Глеба Бокия, в котором говорилось:

В 1922 году трудовая артель Куропаткина была преобразована в кооперативное трудовое опытно-полевое хозяйство. Пользуясь всеобщим уважением, он дожил до января 1925 года, когда умер от какой-то болезни. Бывшие ученики его школы поставили на могиле памятник с надписью:

Некоторое время эта могила была заброшена, однако ее восстановили в 1964 году.

Могила Куропаткина

В следующей статье мы продолжим наш рассказ. Поговорим об осаде и падении Порт-Артура, а также об А. М. Стесселе – другом «официально назначенном» антигерое той войны.

Информация