Последний солдат Империи. От Русской Императорской армии до истребительного батальона НКВД

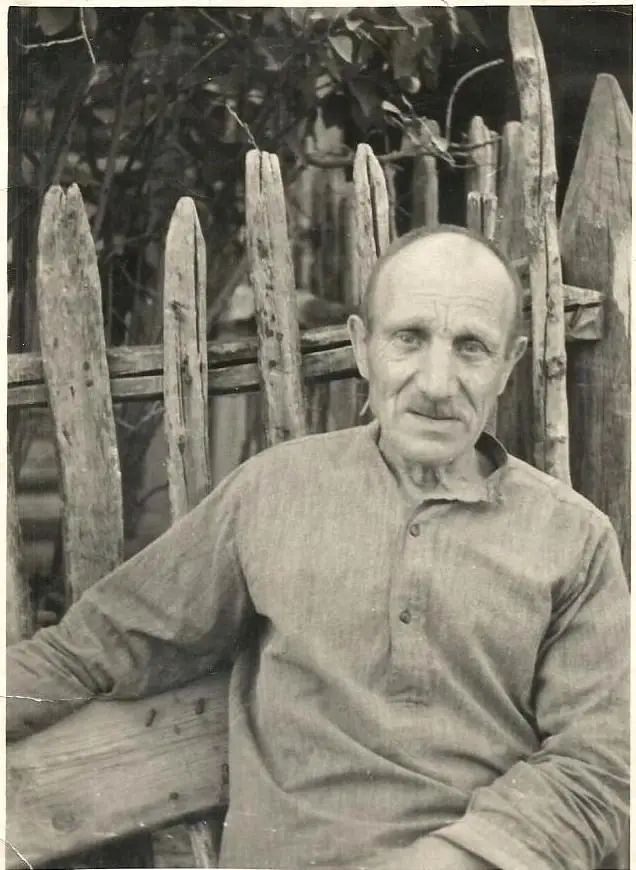

Иван Степанович Бондарев. 1915 год

В начале XX века в 28-м пехотном Полоцком полку Русской Императорской армии служил, а с началом Первой мировой войны воевал русский солдат Иван Степанович Бондарев — мой дед. Этот полк входил в состав 7-й пехотной дивизии 5-го армейского корпуса.

В составе полка в качестве добровольца находилась такая неоднозначная личность, как Мария Бочкарева, которая впоследствии основала «женский батальон смерти».

Одним из значимых эпизодов Первой мировой войны, в которой участвовал 28-й полк, стала Нарочская битва.

Нарочская операция — это наступление русских войск на Восточном фронте, которое происходило в марте 1916 года на северо-западе Российской империи, ныне — на территории Беларуси. Операция названа в честь крупнейшего озера региона — Нарочь. Основной целью данного наступления было ослабление натиска германской армии на Верден.

Операция была организована в ответ на просьбу французского командования, возникшую в условиях тяжелой ситуации союзных войск под Верденом. После начала немецкого наступления главнокомандующий французской армией Жозеф Жоффр обратился к русскому командованию с просьбой нанести отвлекающий удар по позициям немцев.

Таким образом, Нарочская операция сыграла важную роль в рамках общей стратегии на Восточном фронте, стремясь облегчить давление на союзные войска в Вердене.

28-й полк входил в Южную группу войск, которой командовал генерал от инфантерии Пётр Семёнович Балуев: 5-й и 36-й армейские корпуса, 3-й Сибирский армейский корпус.

Командующий Южной группой войск (1916 год) генерал-лейтенант Пётр Семёнович Балуев. В 1918 году вступил в Красную Армию. С 1919 года инспектор военных сообщений Высшей военной инспекции, в 1920 году входил в состав Особого совещания при Главкоме и Комиссии по исследованию и использованию опыта Первой мировой войны. В последующем генерал Балуев был на преподавательской работе. Умер в Москве в 1923 году.

Участок по фронту Южной группы генерала Балуева составляет 22 км; в первой линии находятся 5-й и 36-й армейские корпуса. 3-й Сибирский корпус только наблюдает за проходами болотистого участка против озера Слободское.

На рассвете 6 марта немцы начали артиллерийский обстрел позиций 25-й дивизии, используя снаряды с удушливыми газами. В ответ командующий дивизией, генерал-лейтенант Н. Г. Филимонов, решил атаковать противника, чтобы выйти из отравленной зоны, рассчитывая использовать туман. Однако его расчёт оказался ошибочным: когда стрелковые подразделения достигли проволочных заграждений, они встретили шквальный огонь противника. В результате атаки дивизия понесла тяжёлые потери: 20 офицеров и 1731 нижний чин. Общая атака группы была запланирована на 4 часа 8 марта.

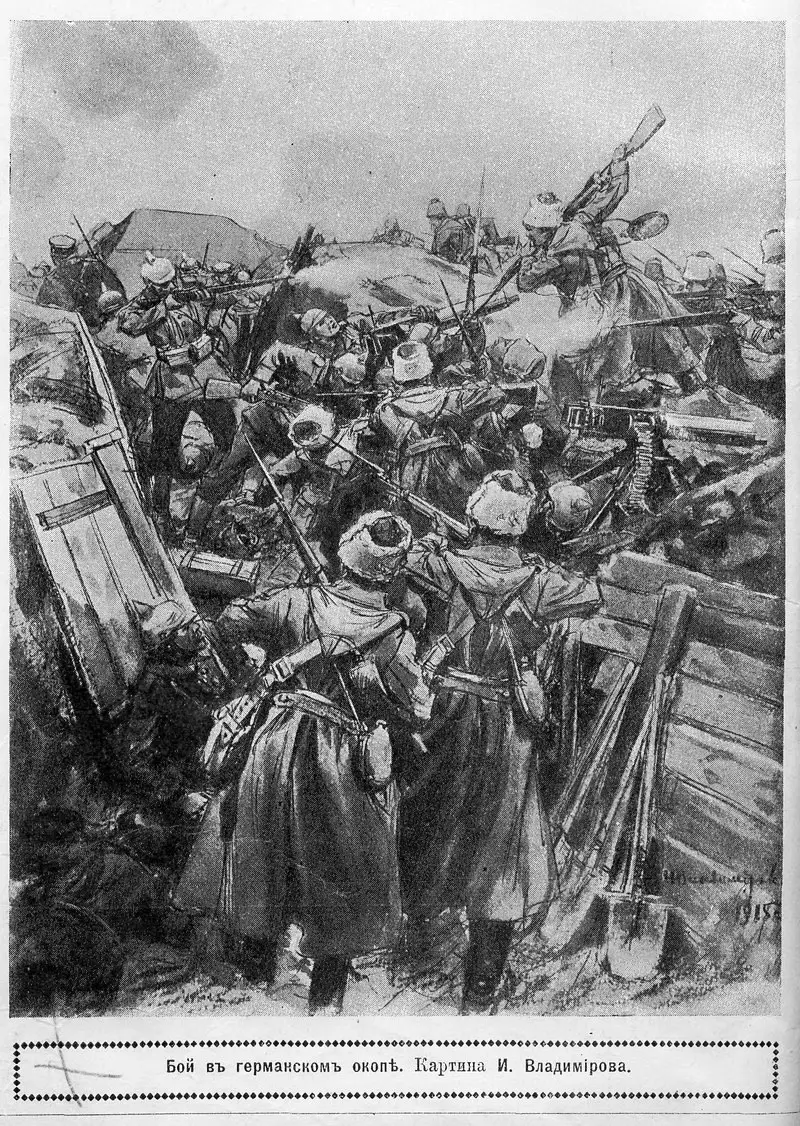

8 марта в 1:00 ночи артиллерия группы Балуева начала подготовку к атаке, чередуя обычные снаряды с химическими. В 03:30 в атаку двинулся 5-й армейский корпус: 7-я пехотная дивизия наступала вдоль озера Нарочь, и к 4 часам её 25-й, а затем 28-й и 27-й пехотные полки ворвались в первую линию германских окопов.

Развивая успех, они захватили несколько дополнительных линий и взяли в плен большое количество солдат и офицеров противника. Выписка из приказа от 15.08.1916:

В период с 9 по 17 марта немцы приостановили наступление под Верденом, выжидая развития событий на Восточном фронте. В то же время в район озера Нарочь были подтянуты дополнительные подкрепления из числа германских войск, ранее действовавших южнее Полесья.

Однако, помимо кровопролитных сражений, Первая мировая война запомнилась беспрецедентным, в сравнении с предыдущими конфликтами, количеством жертв и военнопленных. В Русской армии, по данным на период с августа 1914 года по 31 декабря 1917 года, потери среди пленников составили более 3,4 миллиона человек.

Не обошла стороной эта трагедия и Ивана Степановича Бондарева с его однополчанами. Хотя подробности их пленения мне неизвестны, известно, что они находились в концлагере на территории современной Польши, которая в то время входила в состав Российской империи.

Концентрационный лагерь в районе деревни Стшалково (1914-1924 годы) в Польше. С 1915 года по 1918 год немецкие власти содержали здесь (помимо прочих) военнопленных из Русской императорской армии.

В лагере царила гнетущая атмосфера, пронизанная неопределенностью. Несмотря на все испытания, пленники не теряли веру в то, что однажды вернутся домой. Мысли о побеге всегда витали в воздухе, но как его осуществить?

Выручила крестьянская смекалка: лагерь был огромным, пленников было много, а кто же будет вести хозяйственные работы и обслуживать это место? Немцы вряд ли станут строить бараки, колоть дрова или таскать воду для заключённых. Комендант приказал выяснить, кто из пленников умеет работать слесарем, плотником, каменщиком и т. д. Иван Степанович был деревенским мужиком и имел навыки для любой работы. В итоге он был зачислен в хозяйственную команду.

Для них режим был иным: у пленников появилась возможность свободного передвижения по территории лагеря. Выждав удобный момент, дед сумел осуществить побег. Точно не знаю, как он добирался до дома, но предполагаю, что путь его лежал через Белоруссию, затем через Смоленск и, наконец, в Москву. Из столицы он направился в своё родное село Валуево. Дед ушёл на службу к царю-батюшке в Российской империи, а вернулся уже в Советскую Россию.

По возвращении из плена жизнь Ивана Степановича складывалась, как у большинства крестьян: он женился, построил дом и стал отцом семи детей, мал-мала меньше. Всех нужно было кормить, одевать и обувать. Поэтому, помимо обычного крестьянского труда, дед плёл корзины и подшивал валенки для всей деревни. Последний ребёнок, Фёдор, родился в 1940 году. Через год началась война.

В годы Великой Отечественной войны Иван Степанович не подлежал призыву из-за своего возраста. Он родился в 1888 году, и в 1941 ему уже шёл 54-й год, тогда как мобилизации подлежали лица до 50 лет. Мне могут возразить — были красноармейцы и более старшего возраста, были и дети полков. Да, такие случаи были, но это было не системой, а исключением из правил. Они находились в Красной Армии не по мобилизации.

Старший сын деда, Алексей, был призван в ряды Красной Армии в 1939 году и встретил начало войны 22 июня 1941 года. Когда я вернулся из Афганистана, Алексей Иванович в разговоре со мной поведал о первых днях войны. Подразделение, в котором он служил, попало в окружение. Где-то они нарвались на моторизованную немецкую колонну, и, пытаясь уйти к ближайшему лесу, им пришлось преодолевать чистое поле. Ехавшие в колонне мотоциклисты, развернувшись цепью, косили их из пулемётов, установленных на колясках. До леса смогли добежать далеко не все бойцы. Уже стемнело, и, оторвавшись от преследования, те, кто уцелел, скатились в какой-то овраг в лесу и в нём уснули. Проснувшись, они увидели, что весь овраг заполнен убитыми красноармейцами… Далее был путь до Победы.

Ещё один сын, Николай, родившийся в 1923 году, был мобилизован в 1941 году; однако в первых боях ему не довелось участвовать. Дед, несмотря на то, что не подлежал призыву, решил, что негоже старому солдату сидеть на печи, и записался в Краснопахорский истребительный батальон НКВД.

Что такое истребительный батальон НКВД?

Истребительные батальоны НКВД (Народного комиссариата внутренних дел) были специальными военными формированиями, созданными в СССР во время Великой Отечественной войны (1941-1945). Основная цель этих батальонов заключалась в защите тыла, борьбе с дезертирством, саботажем и диверсиями, а также в охране важнейших отраслей народного хозяйства.

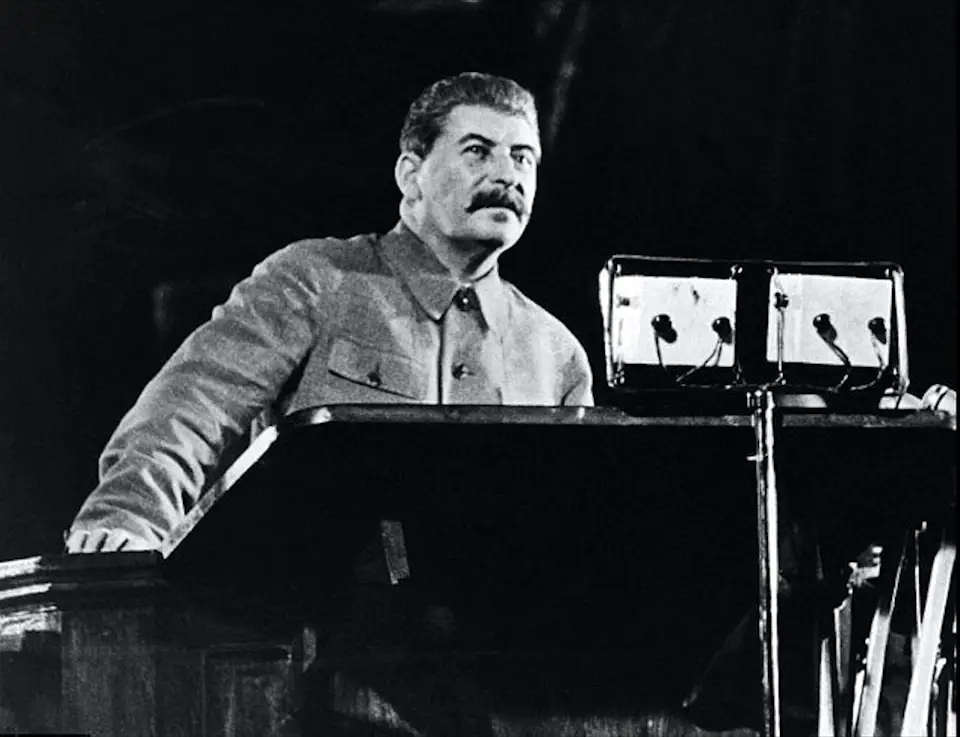

Общее руководство истребительными батальонами было возложено на заместителя председателя Совета народных комиссаров СССР, наркома внутренних дел Л. П. Берию.

Лаврентий Павлович Берия – народный комиссар внутренних дел. С февраля 1941 года заместитель председателя Совета народных комиссаров СССР. 30 июня 1941 года Лаврентий Берия был включен в состав ГКО – Государственного Комитета Обороны СССР.

Каждый истребительный батальон НКВД, по заявкам НКВД, вооружался двумя ручными пулемётами, винтовками, револьверами и, при возможности, гранатами. Однако, поскольку современного оружия не хватало на фронте, на вооружение истребительных батальонов поступало всё, что могло быть использовано: винтовки старых образцов различных стран, шашки казачьего образца, другое холодное оружие, ручные английские пулемёты «Льюис», карабины «Маузер» (польское трофейное имущество), бутылки с зажигательной смесью. Обмундирование не полагалось (кроме истребительных батальонов УНКВД Московской области). Истребительным батальонам предоставлялось право использования в необходимых случаях всех видов местной связи и транспорта (автомашины, мотоциклы, велосипеды, лошади и подводы).

Обучение и командование батальонами осуществляли офицеры НКВД. Иван Степанович был зачислен в конный отряд.

Матушка вспоминала, что дед, отвечая на вопрос детей о том, чем они занимаются, говорил кратко: он и его товарищи патрулируют вверенную им территорию конными разъездами.

Из документов, имеющихся в свободном доступе, известно, что истребительные батальоны НКВД Московской области, в том числе и Краснопахорский, прикрывали развертывание дивизий Красной Армии, прибывающих под Москву:

Несколько лет назад я хотел узнать подробности о Красно-Пахорском истребительном батальоне и обратился с этим вопросом к местному краеведу. Она призналась, что ей самой это было бы интересно, но информация находится в архивах госбезопасности, а у краеведов, к сожалению, нет допуска к работе с такими документами.

В послевоенное время Иван Степанович продолжал вести привычную крестьянскую жизнь. Он пахал землю, сеял урожай и совместно с бригадой односельчан брал подряды на корчевку пней. Осенью и зимой он заготавливал лозу и плёл корзины на продажу. К счастью, оба его воевавших сына вернулись с фронта живыми. Иван Степанович в какой-то момент столкнулся с серьезной болезнью. Его здоровье настолько ухудшилось, что он оказался прикованным к постели. Вся семья начала готовиться к худшему. Однако дед проявил удивительную силу духа, сумел излечить себя самостоятельно и уже через некоторое время встал на ноги, осторожно начал передвигаться, вернулся к работе и, в конечном итоге, полностью восстановился. Но, как известно, возраст не обманешь…

В 1964 году, на 79-м году своей жизни, старый солдат Иван Степанович Бондарев «ушел на небеса».

Информация