Несущие надежду...

Азовское море — мелководное, зато побережья его — одни из самых завидных в плане сельского хозяйства регионов России. Как это может быть взаимосвязано? Ну, хотя бы так: для вывоза зерна с побережий Азовского моря нужны особые корабли — с малой осадкой, способные подойти к необорудованному берегу и принять груз «с колёс», без помощи портовых кранов. Само собой, такие корабли в России появились. И как-то само собой совпало, что к десантным кораблям предъявляются ровно такие же требования...

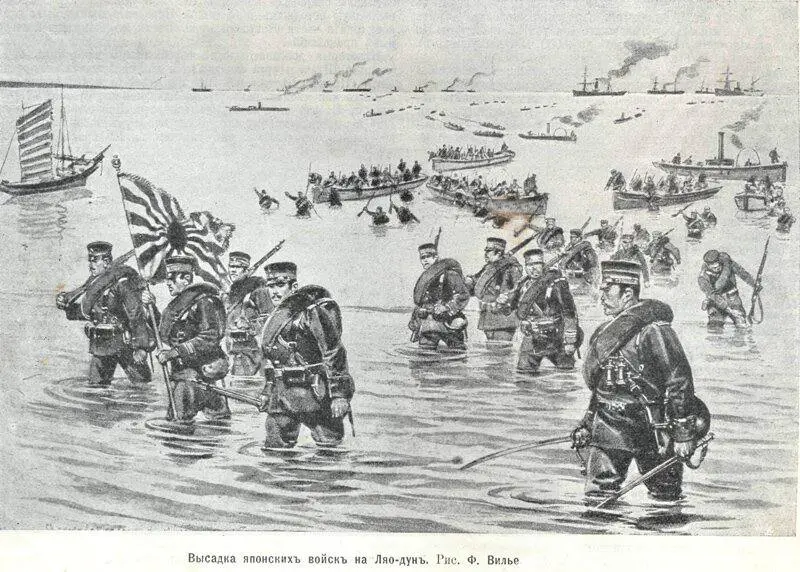

Высадка до появления десантных кораблей выглядела как-то так...

До Первой мировой войны созданием специализированных десантных кораблей никто особо не заморачивался: в Крымскую войну для высадки лошадей и пушек англичане использовали паромы из связанных бочек с дощатым настилом, в 1878 году построили баржи с аппарелью, но без двигателя. Но чаще всего пехоту грузили на обычные торговые суда (или военные корабли, пехоте — ей без разницы), везли куда следует и высаживали при помощи шлюпок и баркасов. Именно так высадились японцы на Ляодунском полуострове 5-12 мая 1904 года. Но тут сразу стоит обратить внимание на сроки: японцы высадили 50 тысяч человек с 216 орудиями и тысячами лошадей за восемь дней (а грузы ещё несколько недель выгружались в захваченном порту Дальний). Никто не мог гарантировать, что противники России в следующей войне будут столь же благодушны, как командир 4-й дивизии генерал-майор Александр Фок и контр-адмирал Вильгельм Витгефт, позволившие японцам провернуть подобную операцию. И дадут русскому флоту неделю с лишним на высадку! В общем, для десанта на Босфор (а именно черноморские проливы были объявлены целью России в Первой мировой войне) стоило построить что-то более подходящее.

Елпидифор Парамонов, слава где-то рядом!

К счастью, в России был прекрасный образец для десантных кораблей — азовские паровые шаланды купца Елпидифора Парамонова. Машины находились в корме этих судов, а носовые две трети корпуса приходилось на трюм с парой аппарелей. Размещение машин в корме делало нос судна лёгким, в результате осадка кормой у шаланд этого типа была полтора — два метра, а носом — меньше метра. Подходя к берегу судно опускало аппарели, по одной из которых грузчики заносили мешки с зерном, а по другой — спускались на берег.

Зерновозная шаланда типа «эльпидифор»

Сразу стоит сказать, появились эльпидифоры не сразу. Первоначально военные, планировавшие десант на Босфор, решили применять для него пароходы более традиционной конструкции. Были закуплены и перестроены под «базные транспорты» пароходы «Тревориан» и «Бурдейль». Каждый пароход нёс на шлюпбалках и палубных блоках 10 катеров, а в трюмах — 40 ботов. Также на транспортах размещались склады с амуницией и боеприпасами десанта. В общем, такие себе предтечи УДК, имевшие возможность высадить на берег 2 бригады пластунов и артиллерийский дивизион (на 22 транспортах). Но, как показала практика, для спуска на воду штатных плавсредств требовалось три часа, и в это время неподвижные «базные транспорты» и суда с десантом были полностью беззащитны. Да и противник на берегу имел время подготовиться к высадке.

Болиндер

К счастью, появились «болиндеры» — моторные десантные баржи, оснащённые полудизельными (калильными) двигателями шведской фирмы «Болиндер». Первыми сконструировали подобные баржи (официальное название «десантный лихтер типа Х») англичане для высадки в Дарданеллах. Каждая баржа могла вместить 500 пехотинцев или 40 лошадей, либо 2-4 орудия. Сначала русские инженеры, не мудрствуя лукаво, скопировали английский десантный лихтер, назвав оный болиндером. Но маловаты оказались «англичане», мореходность и дальность плавания — тоже подкачали. И тогда взгляд упал на зерновые шаланды Елпидифора Парамонова, которые, при малой осадке, могли своим ходом добраться до Питера...

Десант у Ризе: турок не видали?

В первый раз мобилизованные эльпидифоры Парамонова применили в 1916 году, в десанте у Ризе. Наступавшим по кавказскому побережью Чёрного моря русским войскам генерала Юденича мешал практически непроходимый хребет Понтийский Тавр: упирающаяся одним флангом в хребет, а другим в море, турецкая позиция у Беюк-Дере была практически неприступной. Поэтому в тыл туркам было решено высадить тактический десант: два батальона пехоты, два орудия и пулемётную команду. Для операции были назначены два эльпидифора и транспорт. 5 марта 1916 года корабли затемно подошли к побережью и в 5:45 утра начали высадку. Турки заметили десант только тогда, когда высадка уже заканчивалась, и, обнаружив в своём тылу русские батальоны — в панике бежали. Чтобы не дать туркам укрепиться дальше по побережью, десант повторили на следующем рубеже, в 20 верстах от взятой позиции. Турки пытались препятствовать высадке, но огонь броненосца «Ростислав», прикрывавшего десантную операцию, заставил их отступить. Этот успех эльпидифоров подсказал флотскому командованию идею построить по их подобию специализированные десантные корабли — побольше мобилизованных зерновозов.

Эльпидифор в цвете

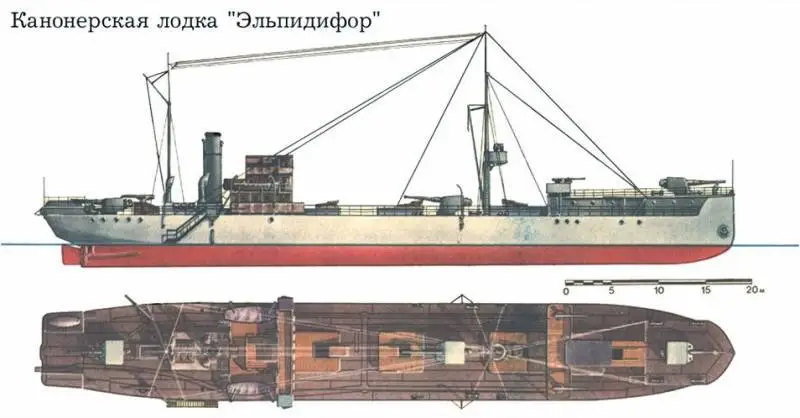

Полное водоизмещение первых специализированных десантных кораблей должно было составить 1050 тонн. В реальности получилось 1300 тонн. Осадка составила 1,8 метра, но в корме располагались цистерны, заполнение которых позволяло поднять нос корабля над водой и высадить десант на берег, не замочив ног — по выдвигающимся сходням. Корабли были оснащены радиостанцией, на передней мачте установлен прожектор диаметром 60 см. На случай погрузки на палубу гидросамолётов или быстроходных катеров ограждение люков было усилено. Вооружать десантные корабли планировали одним-двумя 75-мм орудиями и двумя-четырьмя 37-мм или 47-мм орудиями. Греческое имя «Елпидифор» (его носила одна из шаланд Парамонова, построенная, кстати говоря, в Германии, в Киле) во флоте изменили на легче произносимое «эльпидифор». В отличие от полудизельных болиндеров, на эльпидифорах мудрить с двигателем не стали и установили старую, проверенную паровую машину тройного расширения. Мощность энергетической установки планировалась 750 лошадиных сил, что позволило бы идти со скоростью 10 узлов. Но обычная «экономическая» скорость этих кораблей планировалась не выше 6 узлов.

Строительство десантных барж в Николаеве, на заводе Руссуд

Проект «эльпидифоров» разработал коллектив инженеров под руководством полковника корпуса корабельных инженеров Льва Кромальди. 1 сентября 1916 года была утверждена спецификация по корпусу и механизмам, а уже 3 сентября заводу «Руссуд» (сегодня Николаевский судостроительный завод) был выдан предварительный заказ на постройку 30 десантных кораблей.

Каждый корабль должен был иметь возможность перевезти морем и высадить на необорудованное побережье 1000 пехотинцев со стрелковым оружием, пулемётами и амуницией. Эльпидифоры имели двойное дно с балластными цистернами, предназначенными для создания дифферента на корму, облегчавшего выход на берег, все помещения, включая все четыре грузовых трюма, были электрифицированы, в трюмах 1 и 4 имелись кубрики личного состава и каюты кондукторов. Высадка десанта осуществлялась через открывающиеся лацпорты, по выдвижным сходням (сходни выдвигались при помощи усиленного бушприта, на катках), ширина и прочность которых позволяла выгружать не только пехоту, но и лошадей, полевые кухни, упряжки и прочее снаряжение. Главная энергетическая установка была представлена двумя паровыми машинами тройного расширения, общей мощностью 676 лошадиных сил, запитанными от двух огнетрубных котлов. В качестве движителя использовалась пара гребных винтов фиксированного шага. На испытаниях корабли превзошли запланированную максимальную скорость, дав 11,2 узла вместо 10 по проекту. Экономическим ходом в 6 узлов эльпидифор мог пройти 970 миль, на 10 узлах — 650 миль.

Вооружение также вышло сильнее запланированного. На носу кораблей побортно были установлены две 120-мм пушки — японские, «Тип 41» (лицензионная версия британского орудия QF 4,7'/40 Mk. IV), а зенитное вооружение было представлено двумя 76-мм зенитными пушками Лендера, расположенными побортно на корме, и два «Максима» на крыльях мостика. Помимо высадки десанта могли эльпидифоры и выступать в роли минных заградителей: в этом случае в трюмах размещалось 120 морских мин. По спецификации, экипаж корабля должен был составлять 25-27 человек: 8 офицеров, 2 кондуктора и 17 матросов, но в реальности его увеличили до 60 человек. Интересно, что содержать эльпидифоры в составе флота после войны не планировалось — их должны были продать для использования в качестве зерновозов частным компаниям.

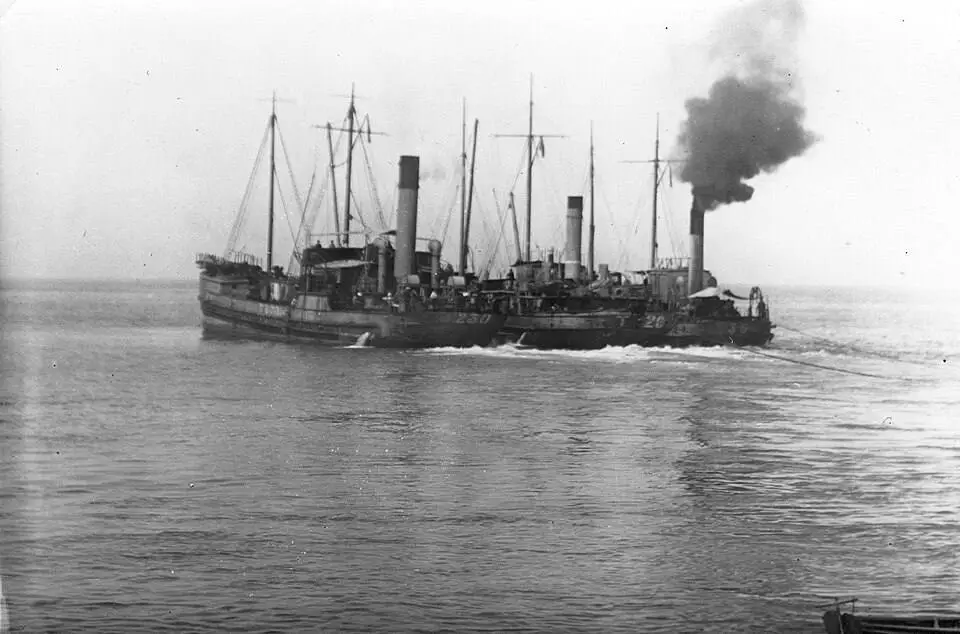

Три эльпидифора в море

Строить корабли стали в феврале 1917 года — не самое лучшее время для судостроения. Поэтому вместо запланированных 30 кораблей заложили только 20. Сдали же из-за революции только 3, эльпидифоры № 410-412. На момент вступления немцев в Николаев, 19 марта 1918 года, «Эльпидифор № 410» закончил государственные испытания, «Эльпидифор № 411» и «Эльпидифор № 412» достраивались и были в высокой степени готовности. А дальше началась чехарда: загибайте пальцы, под сколькими флагами ходили эльпидифоры! Корабли реквизировали и поставили в строй Кайзерлихмарине, под номерами FD 20, FD 25 и FD 26. Почему FD? Flachdampfer — по-немецки «мелкосидящий пароход». В общем, флаг № 1 — германский. Немцы ушли, и на их место пришли французы, которые, в свою очередь, реквизировали корабли. Флаг № 2 — французский. Но французы передали эльпидифоры белому Черноморскому флоту, так что флаг № 3 — Андреевский.

В составе белого флота кораблям даже довелось поработать по специальности! Летом 1920 года генерал-лейтенант барон Пётр Врангель планировал вырваться из Таврической губернии на Кубань: белая разведка докладывала, что от советской власти там не в восторге, и есть высокая вероятность восстания. Для реализации плана было решено высадить десант под командованием генерал-лейтенанта Сергея Улагая, так называемую «Группу особого назначения», в составе конных дивизий Н. Г. Бабиева, А. М. Шифнер-Маркевича и пехотных частей Б. И. Казановича — 4,5 тысяч штыков и сабель, 12 орудий, 130 пулемётов, несколько броневиков и 8 аэропланов (советские источники указывают другие цифры: 4 тысячи штыков, 4 тысячи сабель, 17 орудий и 243 пулемёта). Шансы у десанта были неплохие: на всё побережье от Ейска до Новороссийска красные имели максимум 10,5 тысяч человек (у которых по тылам бродили белые партизанские отряды).

Тайны операция не представляла: о десанте открыто трещали на базарах. Настолько открыто, что красные посчитали весь этот трёп целенаправленной дезинформацией (они ждали десанта на Дону)! Тем не менее 12 августа 1920 года в Керчи погрузка десанта на корабли была закончена, и отряд из 30 кораблей, в том числе все три эльпидифора вышли в море. 14 августа у хутора Верещагинского по сходням эльпидифоров сошёл на берег первый эшелон белого десанта. Описание самого хода операции не входит в задачу данного материала, но стоит отметить, что как с задачей высадки десанта (а в ходе боёв за Северную Таврию высадок было несколько, помимо Улагаевского десанта была высадка генерала Слащева у Кирилловки), так и с задачей его эвакуации 7 сентября новые десантные корабли справились успешно!

Эвакуация армии Врангеля из Крыма, эльпидифор участвует...

Эльпидифоры активно участвовали в эвакуации армии Врангеля из Крыма в Галиполи, после чего... Их же планировали после войны использовать как коммерческие пароходы? Вот и продали корабли грекам (флаг № 4 — греческий!). № 410 (названный белыми «Вера») пошёл на слом в 1924 году, № 411 («Надежда») потоплен 15 апреля 1941 года Люфтваффе в Порто-Элли, № 412 («Любовь») 22 апреля 1941 года получил попадание авиабомбы и выбросился на камни у Антикира. Закончилась история эльпидифоров? Нет!

Эльпидифор советской достройки (в качестве канонерской лодки)...

После окончательного освобождения Николаева от белых, интервентов и прочих махновцев, штаб Морских сил Республики принял решение о достройке шести находившихся в высокой степени готовности эльпидифоров (№№ 413-418). Достраивали корабли не в изначальном варианте, а по усовершенствованному проекту. В первую очередь, была увеличена мощность энергетической установки: теперь две машины тройного расширения имели общую мощность 750 лошадиных сил. Вооружение тоже усилили — поставив сначала 2, затем 3х130-мм корабельных пушки образца 1913 года (Б-7), с длиной ствола в 55 калибров, на полубаке, посередине и на корме (среднюю поставили в 1928 году). Зенитное вооружение изменений не претерпело. На борту могли размещаться 380 мин заграждения образца 1912 года, 180 мин образца 1926 года, 402 минных защитника, морской трал Шульца и придонный трал. Экипаж в военное время вырос до 169-170 человек (9 офицеров, 38 старшин и 122-123 матроса). Водоизмещение, соответственно, также выросло до 1400 тонн, а средняя осадка — до 3,6 метров.

В ходе ремонтов в конструкцию и вооружение разных эльпидифоров вносили небольшие изменения, так что вскоре они стали друг от друга несколько отличаться. Но, пожалуй, самым спорным изменением конструкции стало заваривание лацпортов и отсутствие выдвижных сходен и бушприта для их подъёма. Для высадки десанта предполагалось использовать лёгкие деревянные сходни, опускаемые со среза верхней палубы. Лёгкие орудия ещё можно было спустить на пирс при помощи собственных грузовых стрел эльпидифора, но тяжёлые — только портовыми кранами. Тем не менее считалось, что корабли могут перевозить 6 лёгких танков, 4 – 152-мм орудия, 8 – 120-мм орудий, 12 – 102-мм или 76-мм орудий, 16 – 45-мм противотанковых пушек, а также на верхней палубе — 8 тягачей ЧТЗ или 10 СТЗ.

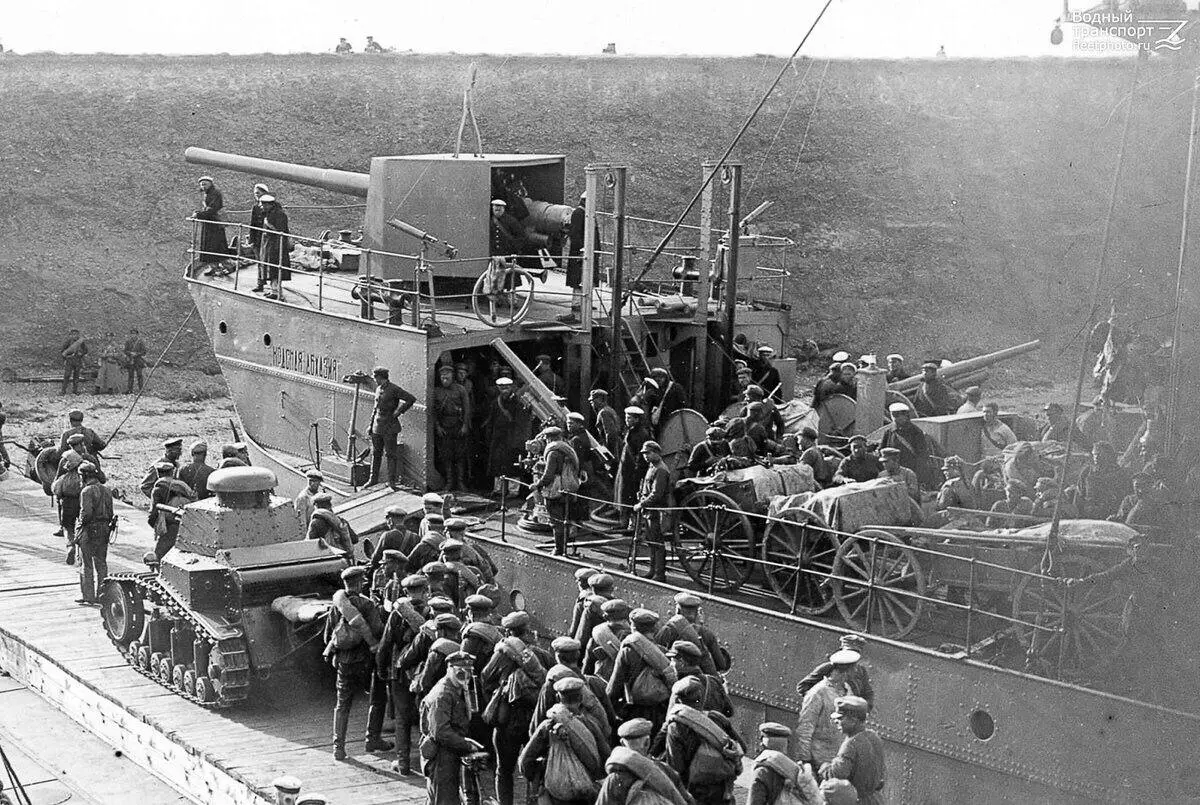

Впрочем, в РККФ эльпидифоры были переквалифицированы в канонерские лодки и получили собственные имена: № 413 — «Красная Абхазия», № 414 — «Красный Аджаристан», № 416 — «Красный Крым» (впоследствии переименован в «Красную Армению»), № 417 — «Красная Грузия». А эльпидифорам №№ 418-422 повезло меньше — они были достроены как нефтеналивные суда.

Эльпидифор № 415 — не повезло...

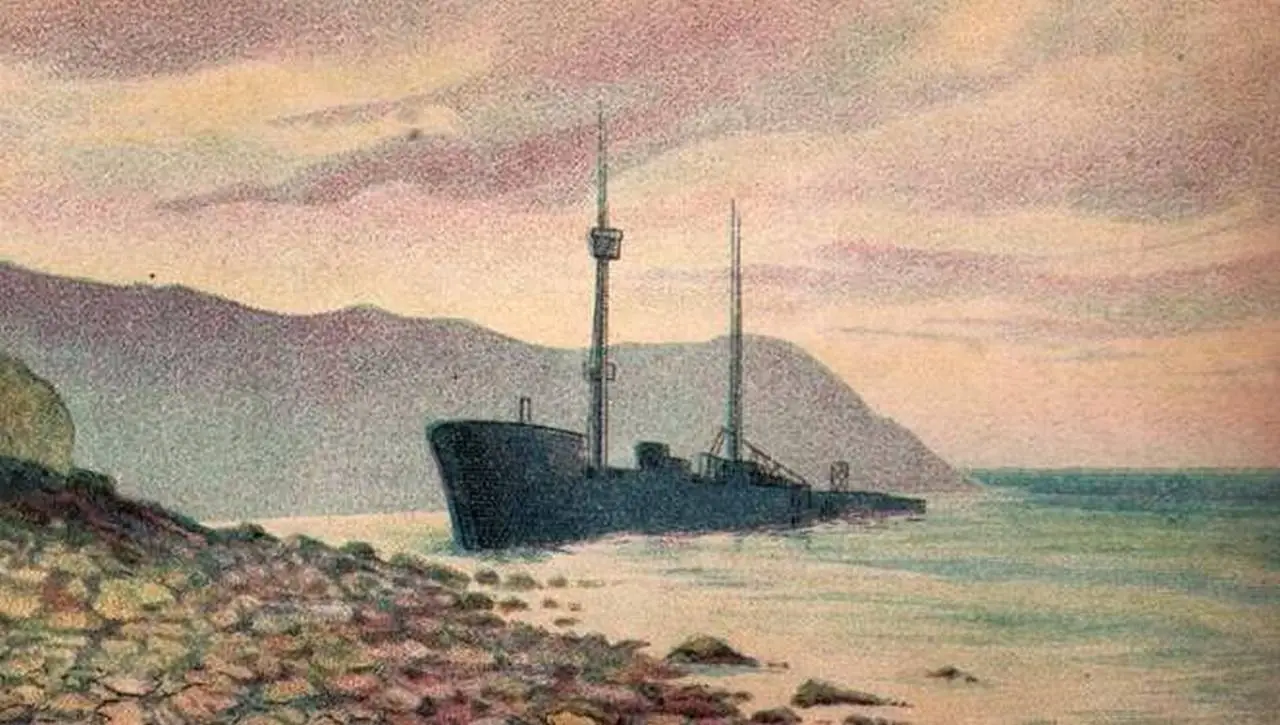

Отдельный вопрос — судьба «Эльпидифора № 415». Он был достроен, и в 1921 году... В общем, 9 января 1921 года корабль в районе Анапы подвергся атаке французских боевых кораблей: эсминцев «Сакалав» и «Сенегалец» и тральщика (иногда называется имя «Дюнкерк»). Корабль отчаянно отбивался, но силы были неравны, и командир Григорий Бутаков (будущий герой обороны Севастополя и кавалер трёх орденов Красного знамени и ордена Ленина) решил выбросить корабль на берег, чтобы спасти экипаж и, с возможностью снять корабль с камней, впоследствии восстановить. Что и было проделано.

Интересно в данной ситуации, что Гражданская война в этот момент в Чёрном море уже не велась, так что действия французов были откровенным пиратством. Погибло 5 моряков, 27 было ранено, 3 контужено и 3 отравлено удушливыми газами. Начальник обороны Черноморского побережья Борис Кондратьев приказал топить все французские суда, включая торговые, но Москва приказ отменила и предпочла отделываться дипломатическими нотами протеста. Восстановить эльпидифор № 415 не удалось: зимой у черноморского побережья Кавказа обычны шторма, которые быстро привели корабль в состояние, не предусматривающее реанимацию. В 1922 году эльпидифор разобрали на металл (хотя часть фрагментов корпуса и сегодня можно найти на дне).

В годы войны черноморские эльпидифоры активно воевали. Они ставили мины, конвоировали суда и плавучие доки... Но главное — работали по специальности! Уже с 13 августа 1941 года они участвовали в обороне Одессы, в том числе осуществляли огневую поддержку десанта у Григорьевки. 21 сентября «Красная Армения» погибла в бою с пикировщиками люфтваффе, корабль затонул практически со всем экипажем. «Красная Абхазия», «Красный Аджаристан» и «Красная Грузия» (а ещё — один болиндер!) участвовали в Керченско-Феодосийской десантной операции, они действовали в составе отряда высадки «Б» и 28-30 декабря 1941 года, в сложных погодных условиях, осуществили высадку десанта в районе горы Опук. 14-16 января 1942 года «Красный Аджаристан» высаживал десант у Судака.

«Красная Абхазия» на учениях до Войны

Но их главным боем стала высадка десанта в районе Станички — Южной Озерейки 4 февраля 1943 года! В этой операции эльпидифоры не только работали по прямому назначению, но и действовали в соответствии с наработанной ещё до Войны, на учениях, практикой: совместно с болиндерами, доставлявшими в зону высадки танки. «Красная Абхазия» получила повреждения и стала в ремонт. «Красная Грузия» и «Красный Аджаристан» высадили основной десант у Станички. Тогда основной десант провалился, но отвлекающий, во главе с Цезарем Кунниковым, зацепился за плацдарм у Цемесской бухты, получивший название «Малая Земля».

Снабжение плацдарма также выпало на долю старых добрых эльпидифоров. Корабли прорывались сквозь атаки авиации и торпедных катеров. В ночь с 27 на 28 февраля 1943 года стоявшая под разгрузкой «Красная Грузия» была атакована четырьмя «шнельботами», одна из торпед попала в корму с левого борта, из-за чего корма была полностью разрушена. Севшую на грунт канонерку добили вражеская артиллерия и авиация. Но оставшиеся два эльпидифора продолжали смертельно опасные рейсы на Малую Землю. Их работа была оценена по достоинству: 22 июля 1944 года «Красная Абхазия» была награждена орденом Красного знамени.

После Войны эльпидифоры ушли на покой — в эпоху реактивной авиации и ядерного оружия старые пароходы перестали представлять из себя боевую ценность. «Красная Абхазия» стала «Курсографом» — гидрографическим судном ЧФ, потом его переименовали в «Ингул» и сделали кабелеукладчиком. «Красный Аджаристан» сначала стал плавбазой, потом — блокшивом. Оба эльпидифора списали 2 июня 1959 года и разделали на металл. Пришло время новых десантных кораблей...

Информация