Кучум и Кучумовичи в русской истории

Искер теперь - уютное и спокойное место

Непосредственным поводом для этой статьи стал микроскандал в Тобольске, связанный с так и не установленным памятником жене хана Кучума — Сузге, на территории мемориального комплекса «Искер», то есть столицы Сибирского ханства. Открытие памятника планировалось на август 2025 года, но в середине июля начались активные движения, что и памятник незаконный, и разжигает, да и татарское духовенство осудило. В общем, памятник, так и не установленный, изъяли. Потом вмешался Никита Михалков своей критикой, затем выяснилось, что попытка установки памятника не обошлась без помощи тюменских коммунистов...

Во всей этой истории явно прослеживается старое противопоставление: Ермак — хорошо, Кучум — плохо. Стало быть, Ермаку надо ставить кресты и памятники, а Кучуму или его жене никак нельзя. В запале страстей начинается шельмование или демонизация Кучума. И вот тут стоит сказать, что патриотический угар иногда доводит до совсем негодных последствий. Дело в том, что Кучумовичи, то есть царевичи и князья Сибирские, были русскими дворянами и немало сделали для России. Вот и получается, что в патриотическом угаре, демонизируя Кучума, эти борцы за «историческую правду» де-факто занимаются грубым искажением собственной истории, поскольку они вынуждены вместе с Кучумом выкинуть и его потомков.

Раскол семьи Кучума

Если рассматривать Кучума с его большой семьей (в которой было 17 сыновей) и его потомками, то складывается далеко неоднозначная картина. С одной стороны, Кучум действительно был противником Московского государства. Но с другой стороны, при его же жизни часть его семейства перешла в Московское государство и заняла там очень высокое и привилегированное положение. Ну и потомки тоже. Некоторые из них, такие как Али, Аблай-Гирей и Девлет-Гирей, продолжали в XVII веке борьбу за Сибирское ханство и носили титул сибирских ханов. Другие же, такие как Алтанай и его сын Иш-Мухаммед, дали клятву царю Алексею Михайловичу в 1653 году и со временем стали русскими дворянами.

Когда эту историю преподносят для пропагандистского употребления, то из сложной мозаики отношений в этом большом семействе, со всеми его властными и политическими интересами, выдергивают отдельные факты и тычут ими к месту и не к месту. Это не позволяет увидеть и понять крайне интересного явления — раскола семейства Кучума. Как это еще назвать? Например, у Кучума был сын от восьмой жены Чепшан — Абдул-Хаир. В 1591 году он попал в плен, а в 1597 году написал отцу письмо, в котором призывал его покориться царю Федору Ивановичу; причем тогда Кучуму обещали вернуть Сибирь под управление. О том же писал дяде племянник Кучума Маметкул, взятый в плен в 1583 году. Маметкул был пожалован вотчинами, почестями, а также участвовал в войнах со Швецией и с крымскими татарами.

Это была общая практика. Кучумовичи, как взятые в плен, так и прибывшие по своей воле, принимались с большими почестями, жаловались дорогими и статусными подарками, поместьями, а также приобретали высокое положение при царском дворе. Кучумовичи, например, стояли по знатности выше всех русских бояр. Около 70 лет они жили в Московском государстве как гости, не принося никаких клятв и присяг, и занимались, главным образом, участием в различных дворцовых церемониях.

Но Кучум отказался. Отсюда вопрос: кто был Кучум и почему он занимал такую позицию? Он, безусловно, знал, что плененные его родственники были встречены с большим почетом. Достаточно было одного слова, чтобы ему организовали почетный проезд ко двору царя Федора Ивановича. И вот тут мы начинаем понимать, сколь многого мы об истории не знаем.

Потому что как у позиции Кучума, так и позиции его родственников, сыновей и потомков, выбравших Московское государство, были очень веские причины для таких решений.

Хотя события столь давних дней отразились в источниках очень скупо, тем не менее силою мысли можно проникнуть и в несохранившиеся события, и даже в замыслы, которые никогда и не доверялись бумаге. Потому что мысль ведет к действиям, а от действий остаются следы, и по этим следам можно с определенной вероятностью размотать цепочку назад.

Думается, что у Кучума были далеко идущие планы возрождения Золотой Орды, и именно для этой цели ему требовалось Сибирское ханство.

Попытка возрождения Золотой Орды

Вопреки мнению многих современных «знатоков», Кучум как раз имел право, поскольку был прямым потомком Чингисхана через его старшего сына Джучи. В лествичном праве род старшего сына имеет преимущество в знатности. У Джучи был пятый сын от старшей жены — Шибан, который и основал династию Шибанидов. В 1241 году Шибан получил от Бату титул главнокомандующего войском Монгольской империи.

Но потом, в ходе «Великой замятни» в Золотой Орде, роды старших сыновей и многих младших сыновей Джучи пресеклись. На авансцене остались потомки Шибана — пятого сына Джучи, и Тукатимуриды — потомки тринадцатого сына Джучи от наложницы Тукай Тимура. Последние оказались многочисленнее и сильнее, и захватили почти все ханства, образовавшиеся после распада Золотой Орды.

Шибаниды были самым старшим из всех существовавших родов потомков Чингисхана. Именно поэтому Кучум имел право. Именно это стало основой высокого положения Кучумовичей при дворах последних Рюриковичей и первых Романовых. В общем, и Рюриковичи, не говоря уже о Романовых, как и все остальные русские бояре — это в прошлом данники Чингизидов.

Кучум, по Абул-Гази, был внучатым племянником Абак-хана, который уже правил Сибирским ханством. Ни его отец, ни он сам первоначально, очевидно, ничего, кроме знатности, не имели. При помощи своего дальнего родственника, бухарского хана Абдулла-хана II, ему удалось завоевать Сибирское ханство, перешедшее в руки потомков некоего Тайбуги, внук которого, некий Умар, был мужем сестры Абак-хана; а внук Умара Абак-хана и убил.

Если всё это рассматривать только с позиций родственных конфликтов, желания занять трон и собирать ясак, то вся деятельность Кучума остается совершенно непонятной. Ничего не имея, Кучум мог бы выехать в Московское государство, уже принимавшее всякую татарскую знать, включая и чингизидов, уже в 40-х годах XVI века или, по крайней мере, после падения Казанского ханства. Вместо этого он пошел в Сибирь и завоевал ее в 1563 году.

Это была интересная эпоха, когда Московское государство под властью Ивана Грозного постепенно влезало в серьезные трудности: внутренние конфликты и боярские заговоры, опричнина, тяжелая война с крымчаками — сожжение Москвы и битва при Молодях, тяжелая война в Ливонии. В таких условиях можно было рассчитывать на возрождение Золотой Орды под своей властью. Но для таких планов Московское государство было противником номер один.

Почему именно Сибирь? На мой взгляд, чтобы пресечь поступление в Московское государство соболей и другой пушнины, на которую выменивалось серебро, потребное для денежного оборота. Без денег нельзя было организовать и снабдить никакого войска, не говоря уже о больших армиях. Следующая цель была строгановские вотчины с их солью — продуктом для тех пор стратегическим. Поход Ермака был удачным контрударом как раз во время одного из походов в эти вотчины.

План Кучума не удался, но это не значит, что его не было. Во-первых, Кучум от него не отказался даже тогда, когда остался без власти и фактически один. Во-вторых, этот план явно разделяли и подвластные ему народы, например, вогулы и остяки. Они активно участвовали в походах в строгановские вотчины. Наконец, специально для тех, кто любит потолковать о Кучуме как «узурпаторе» - Западно-Сибирское восстание 1661-1665 года. Тогда остяки предложили внуку Кучума царевичу Девлет-Гирею напасть на Тобольск, чтобы царевич сел в Тобольске, а остякам бы достался Березов. Прошло больше 60 лет с момента смерти Кучума, а подвластные ему некогда остяки помнят, кто должен быть на троне, и даже устраивают заговоры.

В-третьих, начало войн со Строгановыми как-то удачно продолжило дело крымчаков, разбитых при Молодях. Прежние претенденты потерпели неудачу — почему бы не попробовать Кучуму? Тем более, что прав на это он имел побольше, чем всякие там крымские ханы.

Экстравагантная гипотеза? Сейчас да, но потом она имеет шансы стать обоснованной теорией, если сложить всю политическую мозаику событий того времени без пропусков. Там почти не остается других возможных толкований.

Могут сказать, что это возвеличивает Кучума. Однако те, кто Кучума принижают и демонизируют, должны понимать, что если Кучум — «непонятно кто», «узурпатор» и т. д., то нет никаких оснований для возвеличивания Ермака. Ну что за достижение — пойти и одолеть толпу диких аборигенов, стоящих на уровне первобытнообщинного строя, как писали некоторые советские историки о Сибирском ханстве? А вот схватка лицом к лицу со старшим чингизидом, претендентом на возрождение Золотой Орды, под стенами Искера, победа в которой была добыта чистой доблестью, острием сабли, — это уже совсем другое дело.

Но реальные победители Кучума — это тарский воевода князь Иван Кольцов-Масальский и боярин Андрей Воейков.

В смуту на стороне Московского государства

Раскол Кучумовичей был обусловлен, на мой взгляд, именно этим — мнением, что планы Кучума после его поражения от Ермака больше не реализуемы и нужно искать покровительства московского царя. Это было тщательно продуманное решение, на что указывает интересное обстоятельство, на которое целые поколения историков не обращали никакого внимания — в Смутное время Кучумовичи выступили на стороне Московского государства.

Хотя в 1604 году, когда вся эта эпопея началась и был старший сын Кучума Али, принявший титул сибирского хана, Московское государство претерпевало неслыханные бедствия, слабость и шаткость, на престоле воцарился самозванец и так далее. Подходящее время, чтобы отложиться, не так ли?

Но ни пребывавшие в Московском государстве, ни попавшие в него уже в ходе событий Смутного времени Кучумовичи моментом не воспользовались и не отложились. Об их похождениях известно немного, но кое-что есть.

Сын Али Арслан, то есть внук Кучума по старшей линии, в мае 1612 года поддержал ополчение Кузьмы Минина и князя Дмитрия Пожарского и уже после завершения Смуты был пожалован царем Михаилом Федоровичем касимовским ханом. Приезжал к царю на прием в 1616, 1671 и 1623 годах.

Сын Кучума Алтанай, от которого пошли царевичи, а потом князья Сибирские, выехал в Тобольск в 1608 году, был отправлен в Новгород, там в 1611 году был захвачен шведами и до 1614 года пребывал в шведском плену, потом его обменяли на пленного шведского военачальника. В 1614–1618 годах Алтанай участвовал в сражениях с поляками, а потом отпросился у царя Михаила Федоровича на поместный оклад.

Союзником обоих самозванцев был Ураз-Мухаммед, воевавший сначала за Кучума, потом взятый в плен и в 1600 году пожалованный царем Борисом Годуновым касимовским ханом. Он был внуком казахского хана Шигая (дочь его и была как раз Сузге), который возводил свой род к хану Левого крыла Золотой Орды Урус-хану, точное происхождение которого вызывало трудности и в золотоордынские времена: по одним источникам его возводили к Тукай Тимуру, а по другим — к Орда-Эджену, старшему сыну Джучи. Вот Ураз-Мухаммед последовательно примыкал к сильнейшим на тот момент, пока в 1610 году не поплатился — его убил Лжедмитрий II за подозрение в попытке покушения. Человек с очень сомнительным происхождением резко отличается по поведению от действительных старших чингизидов и пытается ловить выгоду в русской смуте.

Здесь еще есть что исследовать, и далеко не все фрагменты мозаики собраны и проанализированы. Но общее впечатление таково: Кучумовичи обстановкой Смутного времени вовсе не соблазнились и использовали свой большой авторитет среди татар в поддержку Московского государства. Это, думается, был судьбоносный и исторический вклад Кучумовичей, причем в самый тяжелый момент.

«За храбрость!» с бриллиантами

Из последующих Кучумовичей наибольший интерес представляет потомство Алтаная, составившее род царевичей и князей Сибирских, из которого вышло несколько известных представителей.

Сын Алтаная Иш-Мухаммед (Алексей Алексеевич) в 1653 году приехал с отцом в Москву, дал присягу и через год или два крестился. Причем его крестным отцом был сам царь Алексей Михайлович. Потом служил и был полковым воеводой в Вязьме. Во время стрелецкого бунта, в апреле 1682 года, вместе с сыном Василием Алексеевичем подписал грамоту об избрании Петра на царство. В событиях стрелецкого бунта они, видимо, не участвовали, зато участвовали в коронации Ивана и Петра 24 июня 1682 года, причем царевич Василий Сибирский трижды осыпал царей золотыми монетами.

Царевич Василий Алексеевич Сибирский впоследствии был с Петром I, служил в Адмиралтействе по хозяйственным и финансовым делам.

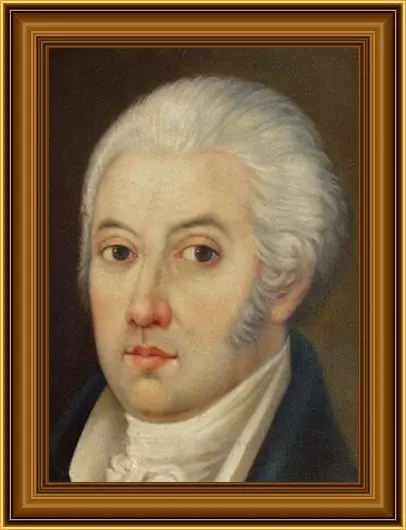

Царевич Сибирский Василий Алексеевич - правнук Кучума

Был близок к царевичу Алексею и в 1718 году был сослан в Архангельск, впоследствии лишен титула царевича с оставлением титула князя. О его государственной деятельности мало что известно, но, судя по всему, он играл большую роль в финансировании строительства флота.

Его внук, князь Василий Федорович Сибирский, служил в Измайловском полку, в чине поручика участвовал в войне с Турцией и, в частности, отличился в десанте в Чесменском сражении.

Князь Сибирский Василий Федорович

Потом служил по тыловому снабжению армии и был произведен в октябре 1799 года в генералы от инфантерии, но уже в феврале 1800 года указом Павла I был лишен дворянства, званий и наград, отправлен в ссылку. В ссылке он был очень недолго и по вступлении на престол Александра I одним из первых его указов, в марте 1801 года, был прощен с возвращением дворянства, чинов, званий и имений. В апреле 1801 года был назначен сенатором.

Его сын, князь Александр Васильевич Сибирский, служил в Преображенском полку, а в 1805 году стал командиром Нарвского мушкетерского полка.

князь Сибирский Александр Васильевич

Участвовал в битве при Аустерлице, получил ранение в ногу и попал в плен. По возвращении из плена участвовал в войне со Швецией, получив золотую шпагу «За храбрость» и орден Св. Владимира 3-й степени. Во время Отечественной войны 1812 года участвовал в ряде сражений. Особо отличился в сражении при Полоцке в августе 1812 года. Участвовал в Заграничном походе и отличился, получив за бои бриллиантовые знаки к ордену Св. Анны 1-й степени и золотую шпагу с бриллиантами «За храбрость», а в 1824 году произведен в чин генерал-лейтенанта.

Шпага «За храбрость»

Если следовать примеру некоторых недалеких личностей, демонизирующих Кучума, то надо и этих исторических деятелей из российской истории вырезать. И получается тогда история российская у них вся перекособоченная, с дырами и грубо пришитыми заплатами.

«Не умеешь — не берись» — единственное, что можно сказать об истории памятника Сузге в Тобольске, причем об обеих сторонах. И татарские активисты, и Михалков с его «бесогонами», в сущности, одинаковы и различаются только полярностью. И методы у них одинаковы — выдрать из истории какой-то лоскут и размахивать им.

Между тем история должна быть как парадный камзол — изящно скроена и сшита, чтобы в ней всякому факту было свое место. Если уж кому-то охота видеть Ермака историческим героем, хотя таковым он стал во многом случайно, то и противник у него, то есть хан Кучум, должен быть соответственным, со всеми полагающимися ему регалиями. Тогда история будет интересной, захватывающей и поучительной.

Информация