Грустно и тяжело оставить врагам нашим Севастополь!

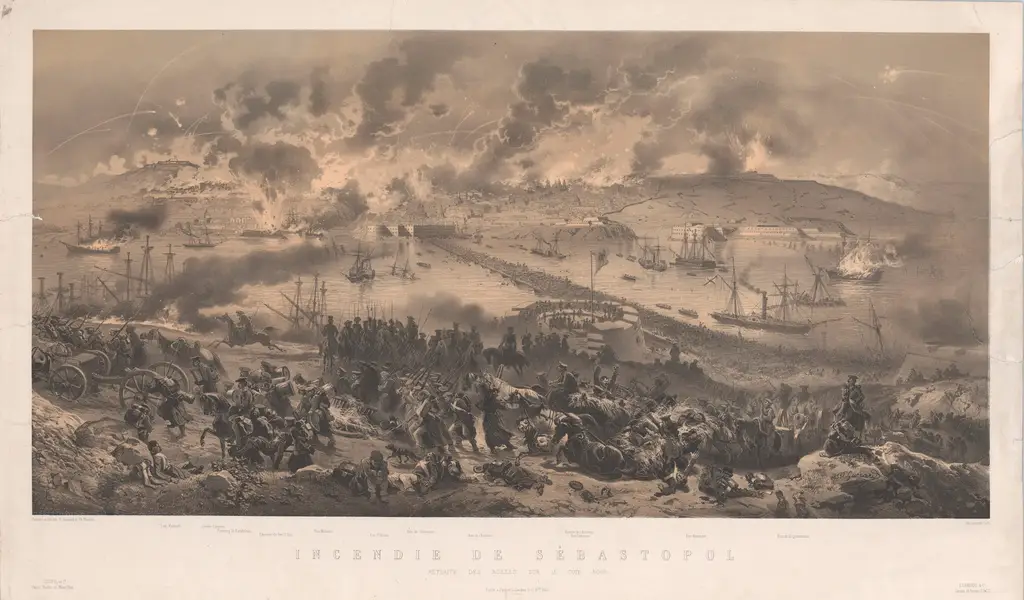

Переход русской армии на Северную сторону Севастополя. Худ. Филипп Бенуа

Предыстория

Героическая оборона Севастополя против вооруженных сил Франции, Англии, Турции и Сардинии началась 13 (25) сентября 1854 г., после того как русские войска под командованием Меншикова, проиграв 8 (20) сентября сражение на р. Альма, отошли сначала на южную сторону Севастополя, а затем, чтобы угрожать противнику с фланга, — к Бахчисараю.

При этом Севастополь был подготовлен к обороне лишь со стороны моря (8 береговых батарей с 610 орудиями). На суше имелось несколько старых или незаконченных укреплений со 145 орудиями на Южной стороне и с 51 орудием на Северной.

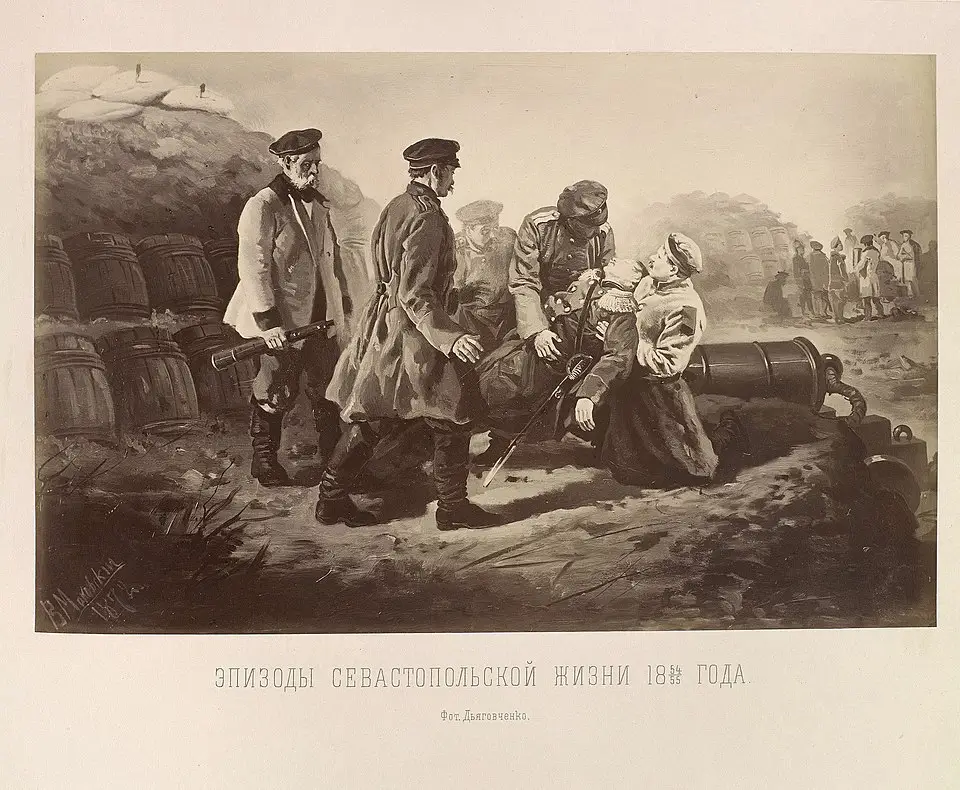

Однако оборону возглавили великие русские люди – флотоводцы Владимир Корнилов (он погиб на Малаховом кургане 5 октября 1854 года во время первой бомбардировки города), Владимир Истомин (погиб 7 марта 1855 г. на Камчатском люнете) и Павел Нахимов (смертельно ранен на Малаховом кургане 28 июня, скончался 30 июня 1855 г.). Также большую роль сыграл талантливый русский военный инженер Эдуард Тотлебен.

Они смогли организовать и подготовить такую оборону (опираясь на ресурсы флота – люди, пушки, боеприпасы) и оказали такое яростное сопротивление, что с ходу военную базу Черноморского флота враг взять не смог. Осада, которая чередовалась ожесточенными бомбардировками, атаками и контратаками, затянулась почти на 350 дней.

Гибель адмирала Нахимова во время осады Севастополя. Худ. Иван Дяговченко

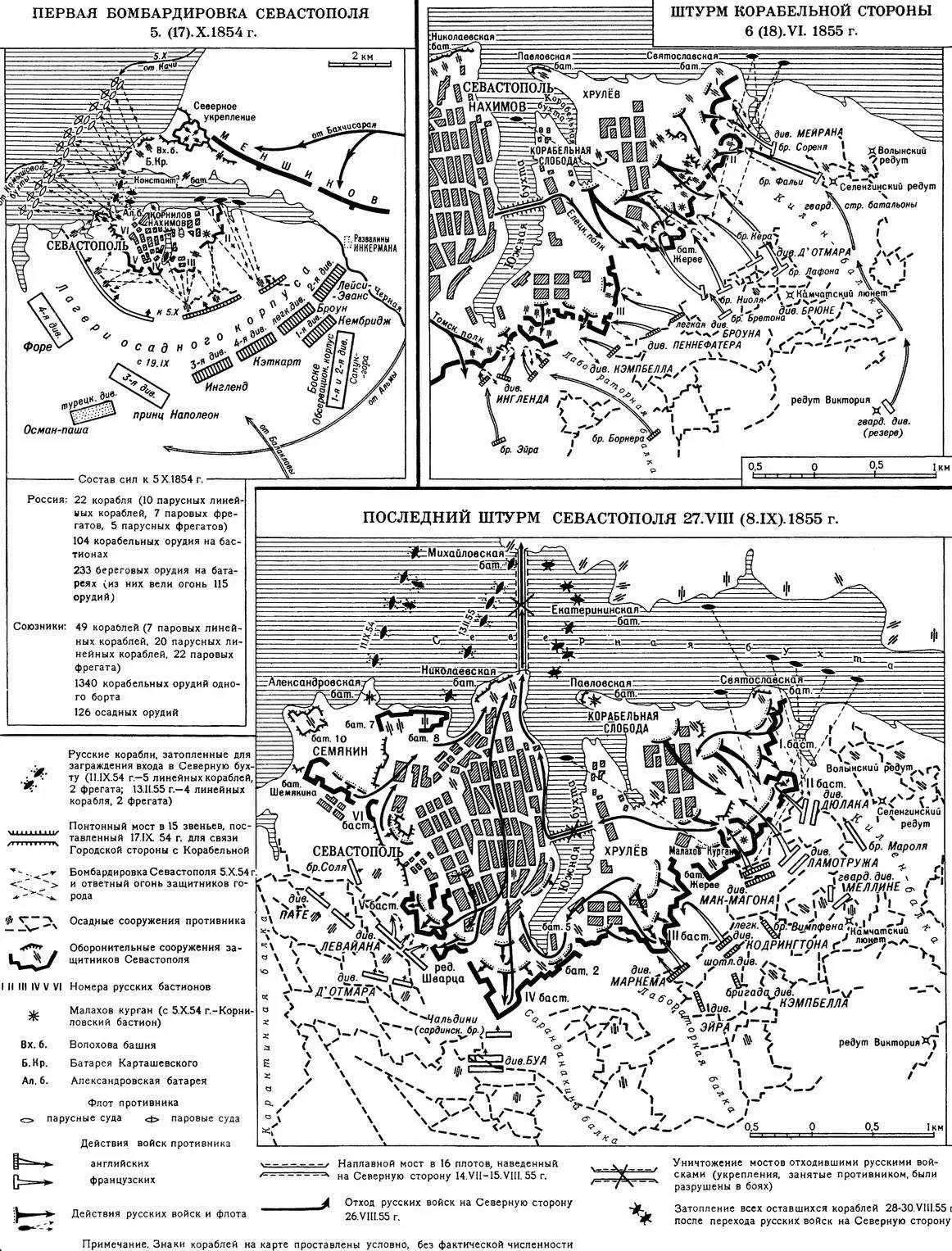

5 (17) октября союзники начали 1-ю бомбардировку Севастополя с суши и моря, но русские артиллеристы подавили вражеские батареи и повредили несколько кораблей союзников. Союзники отказались от немедленного штурма и перешли к длительной осаде.

Русская полевая армия под началом Меншикова пыталась отвлечь противника, но после Балаклавского боя и неудачи в Инкерманском сражении прекратила активные действия. Со своей стороны, союзники из-за эпидемий, поразивших войска, и сильного шторма, который едва не погубил весь флот, проблем со снабжением, едва не отказались от осады. Только под давлением верховного командования, которое требовало победы, осада была продолжена.

К февралю 1855 г. союзную армию почти удвоили (с 67 тыс. до 120 тыс.). Союзники снова активизировали осадные работы, руководитель которых французский генерал Ниель, направив их против ключевого объекта – Малахова кургана. К апрелю союзники увеличили армию до 170 тыс. (против 40 тыс. русского гарнизона) и 541 орудие (в том числе 130 тяжелых мортир). Проложив узкоколейную железную дорогу от Балаклавы к осадным батареям, союзники не испытывали проблем с боеприпасами. Боезапас русских батарей (всего 466 орудий) был ограничен в среднем 150 зарядами к орудию. А доставка припасов гужевым транспортом в Севастополь была очень медленной.

С 28 марта (9 апреля) по 6 (18) апреля союзники провели 2-ю бомбардировку. Генерал Горчаков, сменивший Меншикова на посту командующего русскими войсками в Крыму, считал дальнейшую оборону Севастополя бесперспективной. Враг имел подавляющее превосходство в силах и средствах, потери гарнизона сильно выросли: около 9 тыс. убитых и раненых в марте, свыше 10 тыс. в апреле, около 17 тыс. в мае. Командующий предлагал вывести войска из Южной стороны.

В мае союзники провели 3-ю бомбардировку и в ожесточенных боях смогли потеснить русские войска на Корабельной стороне. 6 (18) июня, после 4-й бомбардировки города, 8 французских и английских дивизий (44 тыс. чел.) предприняли штурм Корабельной стороны, где находилось 20 тыс. русских под командованием генерала Хрулева, но были отбиты с огромными потерями (Как союзники пытались повторить Ватерлоо в Крыму; Часть 2).

После этого союзники два месяца зализывали раны и готовились к новым боям, не предпринимали ни штурмов, ни новых общих бомбардировок. Отказавшись от нового решительного штурма, союзная армия сосредоточила всё внимание на продолжение осадных работ. Союзное командование сохранило прежний замысел атаки — концентрация сил на одном направлении. В июне и июле союзники настойчиво продвигали свои позиции к укреплениям Севастополя, вели тревожащий огонь. За сутки противник продвигался в среднем на 3-4 метра в сторону Севастополя. Спустя два месяца после неудачного штурма союзные войска приблизились к Малахову кургану на 120 метров, к бастиону № 2 — на 100 метров.

Строились новые батареи, большинство которых было направлено против Корабельной стороны Севастополя.

Силы гарнизона таяли. Горчаков, под давлением нового императора Александра II, решил снова ударить в тыл противнику. В сражении на р. Черной 4 (16) августа атаки русских были отбиты с большими потерями (Горчаков пошел «напролом, по-русски, на авось»), после чего союзники начали 5-ю бомбардировку города.

Потери севастопольцев стали превышать 1 тыс. человек в день. Горчаков возобновил просьбы о разрешении эвакуировать Южную сторону. Еще в июле по его приказу было начато сооружение наплавного моста через Большую бухту на Северную сторону.

Строили его моряки и плотники, которым помогали ратники 45-й дружины Курского ополчения и сапёры 4-го батальона. Мост возводили по проекту начальника инженеров Крымской армии генерал-лейтенанта Александра Бухмейера, он состоял из 86 плотов, каждый длиной по 13 метров и шириной проезжей части более 5 метров. Общая ширина моста была 11 метров, длина — 960 метров, мост удерживался якорями. 15 (27) августа мост был готов.

«Мост с Южной стороны на Северную». Рисунок из «Севастопольского альбома» Николая Берга. 1858 год

Последний штурм

В августе 1855 года союзники нанесли по Севастополю два мощных артиллерийских удара. С 5 (17) по 8 (20) августа русскую морскую крепость обстреливало 800 орудий, которые выпустили 56 500 снарядов, а русские орудия ответили 29 400 снарядами.

Следующая, шестая, самая мощная бомбардировка Севастополя из 807 орудий, в том числе 300 мортир, проводилась с 24 по 27 августа (5—8 сентября). По городу было выпущено до 150 тыс. снарядов.

Особенно сильным ударам подвергся Малахов курган, против которого действовали 110 орудий, из них 40 мортир. Эта мощная артиллерийская подготовка потрясала и разрушала русские укрепления, засыпала русских солдат и матросов градом бомб, гранатной картечи и пуль. Кроме обыкновенных снарядов, союзники пускали ракеты и бросали бочки, наполненные порохом.

В результате многодневной ожесточённой бомбардировки 2-й и 3-й бастионы и укрепления Малахова кургана были разрушены. Потери русских составили более 7,5 тыс. человек убитыми, 89 орудий и 113 станков. Осадные работы были завершены, французы были уже в 25 метрах от Малахова кургана.

27 августа (8 сентября) в 12 часов дня 13 дивизий (8 французских и 5 английских) и одна бригада союзной армии бросились на последний, решительный штурм Севастополя. Главный удар противник направил на 2-й бастион и Малахов курган. На штурм пошло более 57 тыс. солдат. Весь город обороняли 40 тыс. человек, но большая часть солдат была отведена из-под огня на 2-ю линию обороны. Поэтому на линии бастионов на Корабельной стороне, например, оставалось всего 3-4 тыс. бойцов.

После артиллерийского удара французские войска под командованием генерала Боске — около 39 тыс. солдат (они составляли главную ударную силу союзной армии) — атаковали Корабельную сторону. Штурм проводился одновременно по всей оборонительной линии Севастополя.

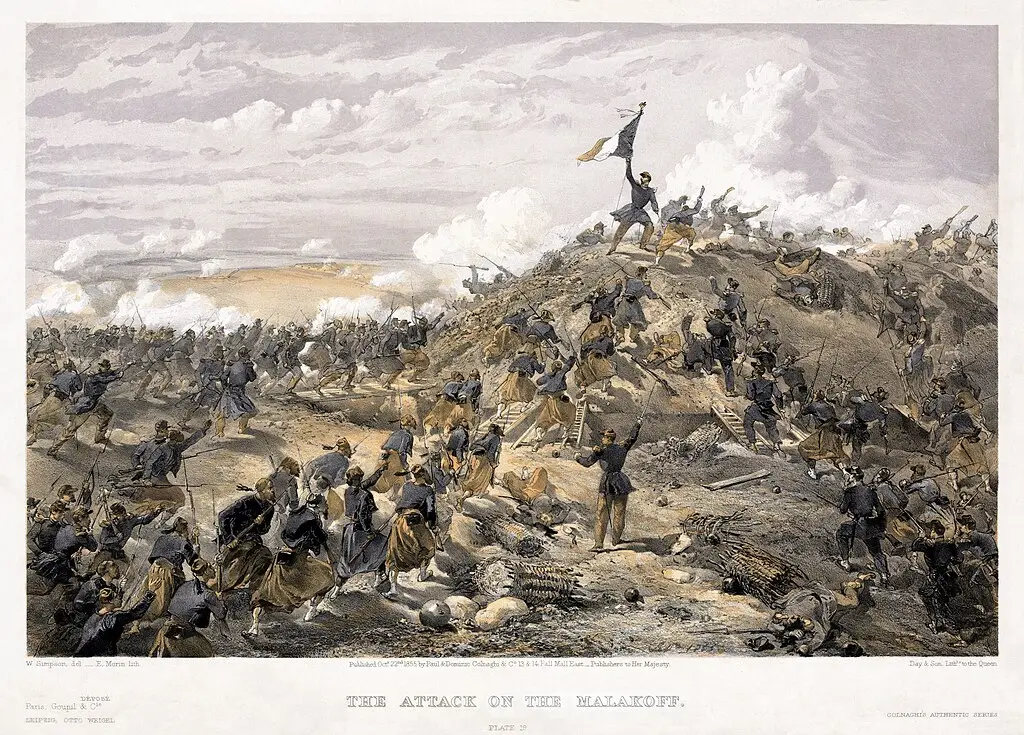

Ударный кулак из 10 тыс. французов атаковал Малахов курган, на котором находилось 1900 пехотинцев и артиллеристов. Сражение было яростным. Наши войска, несмотря на то, что французские части постоянно усиливали, держались. Вскоре пали все командиры, но русские солдаты, даже лишившись управления, продолжали драться. Однако силы были не равны. Под давлением намного превосходящих сил врага остатки русского гарнизона Малахова кургана отошли.

На высоте появилось французское знамя. Небольшая группа русских солдат и матросов была блокирована в полуразрушенной башне Малахова кургана, забаррикадировалась и до последнего оказывала сопротивление. Французы, опасаясь, что в башне находятся большие запасы пороха, не решились поджечь её. Только после того, как у русских солдат иссякли боеприпасы и они почти все были ранены, они вышли из башни. Их было всего около 30 человек, что вызвало большое удивление французов, которые считали, что в башне засел большой отряд.

Вот как со слов Мак-Магона и других участников дела описывает отчаянную схватку и резню на Малаховом официальный летописец французской армии:

С секунды на секунду смерть уменьшает эту героическую группу; они падают один за другим и исчезают под пулями, которые бьют их в упор, но ни один из них не оставляет своего места. Осаждающие и осажденные в одно мгновение смешиваются в страшной свалке, где штык, сдавленный в этой борьбе грудь с грудью, уже не может проложить дорогу».

Одновременно французы штурмовали бастион № 2. Здесь натиск 18 тыс. французов сдерживали 7 тыс. русских. Русские воины отбили три атаки противника. Но после падения Малахова кургана ситуация резко ухудшилась, союзники установили там свои батареи и открыли огонь по второму бастиону. Защитники бастиона отступили. На 2-м бастионе были убиты и два французских генерала — Мароль и Понтеве.

Бастион № 3 попытались взять англичане. Британцам нужно было пробежать 200 метров, чтобы взобраться на «Большой Редан». Со страшными потерями, ров был буквально засыпан трупами, лежавшими в несколько рядов, англичанам удалось добраться до парапета, но тут их просто смели «ураганом огня». Остатки штурмовиков бежали назад под огнем, спотыкаясь о бесчисленные трупы ранее павших товарищей.

Генерал Симпсон, английский главнокомандующий, просто не решился снова послать войска на смерть, хотя знал об атаках французов и их потерях. Он отложил новый штурм на следующий день. Также неудачно для союзников завершились и последующие попытки развить наступление на других направлениях.

«Атака Малахова» Уильяма Симпсона. Гравюра изображает штурм Малахова, важнейшего русского укрепления перед Севастополем. Французские солдаты и зуавы продвигаются вперёд, пересекают ров и вступают в рукопашную схватку с русскими солдатами.

Попытка отбить Малахов курган

Храбрый генерал Хрулёв пытался отбить Малахов курган. Он с егерями перемолол несколько сотен французов, которые уже наступали от кургана. Генерал пробился до горжи — единственного узкого прохода в три сажени шириной на Малахов, и замедлил движение. Горжа почти в человеческий рост была завалена трупами русских и французов и жестоко обстреливалась со всех сторон французскими орудиями. Здесь он был ранен в руку, а затем контужен.

Атаку возглавил генерал Юферев, но погиб. Генерал Лысенко, принявший команду после гибели Юферова, отказался от штурма. Впрочем, и он упал, тяжело раненный.

Обе стороны в ходе яростного сражения потеряли по 10 тыс. человек убитыми и ранеными.

Битва при Малахове. На переднем плане: генерал Боске, раненный во время штурма. Французский художник Адольф Ивон

Особенно жестокие потери несла французская армия, которая сражалась храбро, пытаясь взять реванш за 1812–1814 гг. Генерал Риве, начальник штаба 1-го французского корпуса, был убит; генерал Бретон был убит сейчас же после Риве; знаменитый генерал Боске тяжело ранен. Генерал Мароль убит картечью, и его тело было не скоро разыскано под грудой трупов французских солдат. Генерал Сен-Поль, сделавший отчаянную попытку снова броситься на батарею Жерве и ближайшие к Малахову кургану укрепления, пал при полном крушении своей попытки.

Со всех сторон к французскому командующему Пелисье мчались гонцы с известиями о новых и новых потерях. Полковник Корнюлье, одна из надежд французской армии, был убит вместе со всеми почти офицерами батальона гвардейских егерей, которым он командовал. Остатки его батальона были отброшены нашими войсками. Генерал Понтеве, один из лучших, какими располагал Пелисье, пал под русской картечью, пытаясь собрать и привести в порядок для нового штурма свою расстроенную часть.

Русская батарея на Малаховом кургане. Фотография Джеймса Робертсона, 1855

Эвакуация

Французам удалось овладеть Малаховым курганом и вторым бастионом, который русские отбили. На других пунктах все атаки союзной армии были отражены. Однако Малахов курган считался ключевой позицией, от которой зависела оборона всего Севастополя.

Вечером, несмотря на большие потери, разрушение укреплений и нехватку боеприпасов, севастопольцы были готовы контратаковать и отбить Малахов курган. Однако главнокомандующий русскими войсками в Крыму князь Горчаков, ознакомившись с ситуацией, принял трудное решение. При таком темпе огня союзники могли без штурма и открытого сражения полностью уничтожить русский гарнизон за 15-20 суток. Поэтому Горчаков решил отказаться от дальнейшей борьбы за город и приказал отвести войска на Северную сторону.

Русские войска, последовательно взрывая все укрепления, шли к переправе. В течение ночи князь перевёл свои войска на Северную сторону. Русская армия переходила через мост, угрюмая, молчаливая, не желая сдавать залитые кровью товарищей позиции. У многих на глазах были слезы, старые моряки откровенно рыдали.

Моряки кое-где выражали протесты. Тень Нахимова стояла перед ними:

Город был зажжён, пороховые погреба взорваны, оставшиеся корабли, стоявшие в бухте, затоплены. Были затоплены корабли «Париж», «Храбрый», «Константин», «Мария», «Чесма», «Иегудиил» и фрегат «Кулевчи». Пароходы (их было десять) были затоплены 29 августа, в их числе прославившиеся своими блестящими действиями во время осады «Владимир» и «Херсонес».

Раненый офицер Вязмитинов так описывал агонию города:

Вязмитинову казалось тогда, что перед ним погибает древнеримская Помпея. Но впоследствии, посетив в самом деле Помпею, он убедился, что «Помпея гораздо менее разрушена». Разрушение Севастополя было полное, «потому что не было примера такой обороны, с тех пор как понятие о нападении и защите возникло в умах человеческих... Каждый квадратный дюйм севастопольской почвы был свидетелем геройского подвига и геройской смерти».

28 августа (9 сентября) русские войска заняли новую линию обороны на Северной стороне. Они были вполне боеспособны и на крепких позициях.

Князь Горчаков обратился к русской армии с воззванием, в котором говорил:

Союзные войска не решились преследовать русских, считая город заминированным. В начале вообще не знали, что это победа, и ждали нового боя, контрнаступления русских. Потери были страшными. Четыре с половиной часа стоили французской армии более 7,5 тыс. человек, включая пяти убитых и десяти раненых генералов. Лучший французский генерал Боске был тяжело ранен на Малаховом кургане.

Только 30 августа (11 сентября) союзники вступили в дымящиеся развалины Севастополя. Павших в последнем штурме русских и французских солдат по приказу генерала Мак-Магона похоронили в общей братской могиле, установив над ней монумент.

После перехода русских войск на Северную сторону союзные войска не проявляли желания возобновить боевые действия. Французский главнокомандующий Пелисье заявил, что он «охотнее выйдет в отставку, чем втянется в маневренную войну».

Ни русские, ни союзники никаких серьезных военных действий в Крыму больше не предпринимали. Союзный флот пиратствовал на берегах Черного и Азовского морей, была сожжена Тамань и Фанагория, была произведена бомбардировка Мариуполя. Никаких серьезных попыток нападения на русскую армию неприятель не производил, дело ограничивалось небольшими стычками.

Оборона Севастополя. Художник Дмитрий Кардовский

Итоги

Всего за время обороны Севастополя союзники потеряли 71 тыс. человек (общие потери, включая умерших от болезней, – 128 тыс.). Русские потери – более 100 тыс. человек.

Русский гарнизон связал боем и вывел из строя значительную часть отборных частей противника, не позволив их использовать на других направлениях. Это оказало большое влияние на исход войны. Англия и Франция, не добившись решительной и громкой победы, вынуждены были умерить свои аппетиты. Россию не смогли отрезать от Чёрного и Балтийского моря, как планировали изначально.

Севастопольская оборона сыграла важную роль в развитии военного искусства: развитие элементов позиционной войны и тактики стрелковых цепей, крах устаревших канонов «крепостной войны», опыт поддержки сухопутных войск огнем корабельной артиллерии, необходимость перехода к строительству броненосного парового флота и т. д.

Русские моряки в ходе обороны Севастополя впервые в мире применили ряд новинок в военном деле. Впервые в истории русские моряки успешно применили корабельную артиллерию для стрельбы по невидимым целям. Это было достигнуто, во-первых, путём максимального увеличения углов возвышения орудий, что значительно увеличило дистанцию стрельбы. Во-вторых, были осуществлены новые методы корректировки артиллерийского огня, что обеспечивало стрельбу по невидимым целям. Пароходы успешно обстреливали вражеские позиции, удаленные на 5 км от Севастопольского рейда. Русские моряки впервые стали блиндировать пароходо-фрегаты, защищая их от артиллерийского огня противника. На пароходах устраивали блиндажи, защищая машинные отделения и пороховые погреба. Впервые в истории были осуществлены водолазные работы для заделки пробоин пароходов. Причём исправление повреждений проходило в боевых условиях.

Оборона Севастополя имела колоссальное значение. Защитники города сорвали планы Англии, Франции и Турции по превращению России во второразрядную страну, сковали и обескровили союзную армию, нанеся ей огромные потери в живой силе и средствах. Почти все основные морские и сухопутные силы и ресурсы союзных держав были скованы Севастополем.

Продолжать активную борьбу французской армии (ядро антирусской коалиции) против русской в Крыму или где бы то ни было в другом месте Наполеон III решительно не желал. Париж желал мира.

В результате Россия смогла выйти из войны с минимальными территориальными потерями.

Монумент павшим в последнем штурме Малахова кургана русским и французским воинам на месте их братской могилы (возведён заново в 1960 г.)

Информация