Героическая оборона Свеаборга

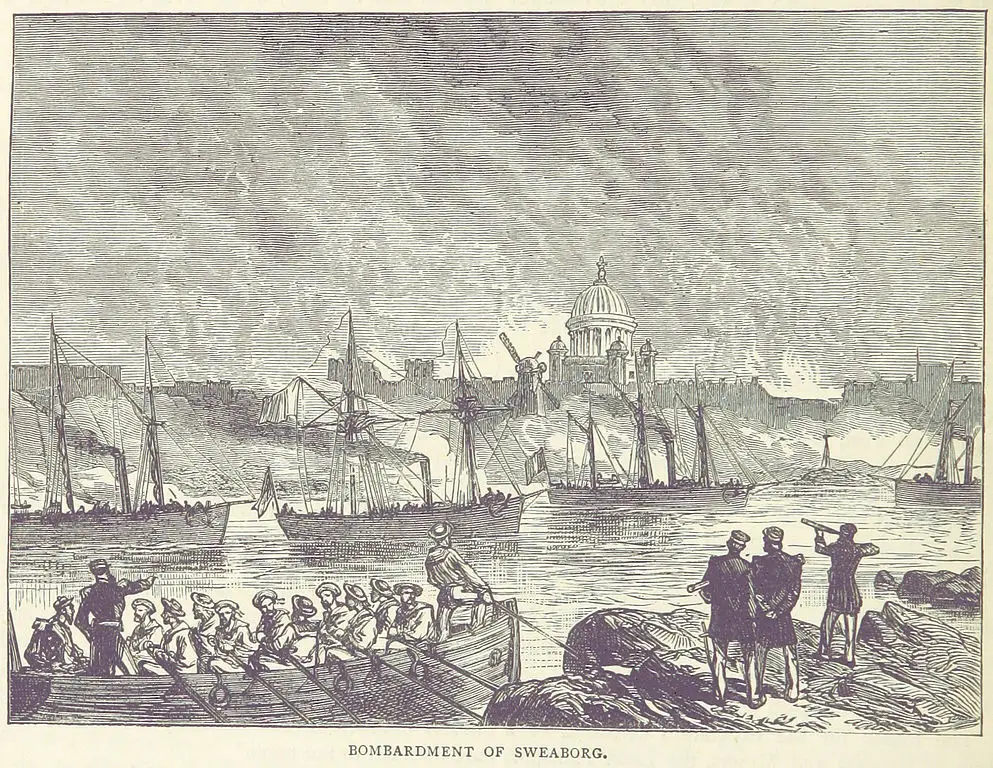

Бомбардировка крепости Свеаборг. Худ. Джон Кармайкл

Бомбардировка крепости Свеаборг. Худ. Джон КармайклСвеаборгская крепость

Строительство крепости началось после поражения Швеции в войне с Россией 1740-1743 гг., когда новая граница прошла всего в 150 км от современного Хельсинки, и все восточные укрепления шведов оказались на русской территории.

Размах стройки был огромным. Шведы старались на совесть. Ничего подобного ни в Швеции, ни тем более в Финляндии не сооружали. Крепость днем и ночью строили несколько тысяч человек — рекрутов, крестьян, заключенных. Главным архитектором и первым начальником гарнизона был Августин Эренсвард.

Укрепления крепости построены на 7 скалистых островах, названных «Волчьими шхерами» (фин. Susisaaret, швед. Vargskär). Крепость получила название Свеаборг (Sveaborg — «Шведская крепость»). В Свеаборге базировался шведский армейский (галерный) флот.

В 1748—1758 годах был сооружён Кустаанмиекка (фин. Kustaanmiekka — «Королевский меч»), или Густавсверд (швед. Gustavssvärd — «меч Густава»), также остров Артиллерийский. На острове Кустаанмиекка находились основные укрепления крепости, Королевские ворота. Основные работы завершились в 1770 году и стоили шведской казне 25 млн. риксдалеров.

В 1808 году в ходе войны России со Швецией стратегическая крепость с большим гарнизоном (более 7,5 тыс. человек), массой артиллерийского вооружения (свыше 2000 пушек) и целой армейской флотилией (от 110 до 170 судов) была сдана русским в ходе короткой осады.

Местные историки объясняют это неготовностью крепости к обороне с моря и исключительно холодной зимой 1808 года, которая затруднила пополнение боевых запасов и продовольствия. Войска были деморализованы и не желали сражаться. В России ходили слухи о подкупе шведского командования. Так, военный историк А. И. Михайловский-Данилевский отмечал, что «сила золотого пороха ослабила пружину военную».

По предписанию короля Швеции было положено считать коменданта крепости адмирала Карла Кронстедта и всех сдавшихся офицеров гарнизона Свеаборга уволенными в отставку, также они были преданы суду. Впоследствии Кронстедт, заочно приговоренный к смертной казни, принял российское подданство и был записан в дворяне Великого княжества Финляндского.

Взятие стратегической крепости позволило в дальнейшем организовать под командованием генералов Багратиона и Барклая-де-Толли беспримерный по храбрости переход русских войск по льду Ботнического залива и вглубь Швеции вплоть до Стокгольма (Ледовый поход русской армии). В результате Швеция была вынуждена сложить оружие и признала Финляндию владением российской короны.

Укрепления Свеаборга

Балтийский фронт

В ходе Восточной (Крымской) войны верховное союзное командование планировало уничтожить русский флот на Балтике, занять его основные базы и угрожать Петербургу, принуждая русское правительство к капитуляции. Также Лондон и Париж старались вовлечь в войну на своей стороне Швецию, чтобы получить большую сухопутную армию («пушечное мясо»), создать новый фронт против России.

Кампания 1854 г. была провалена. Огромный союзный флот смог только захватить Бомарсунд (Мечтали о Кронштадте, а взяли только Бомарсунд) и занять Аландские острова, которые предложили передать Швеции. Однако шведы предпочли соблюдать нейтралитет, не велись на посулы западников. Свеаборг, Выборг и Кронштадт и русский флоты были целыми, союзники не заняли ни один пункт ни на финском, ни на южном берегу Балтийского моря.

Неудачи союзного флота в ходе первой кампании списали на адмирала Чарльза Нейпира. Его подвергли сильной критике и отправили в отставку. Новую экспедицию должен был возглавить вице-адмирал Ричард Сондерс Дандас, имевший хорошую репутацию на флоте.

Конечно, русскому верховному командованию приходилось держать на балтийском направлении крупные и отборные силы, которые можно было использовать в Крыму. Англичане и французы имели подавляющее численное и техническое превосходство на море. Их паровой флот с дальнобойной артиллерией мог сравнительно свободно выбирать удобную позицию и буквально расстреливать парусные корабли русских. В результате Балтийский флот не вышел в море, усиливая оборону береговых крепостей.

Ещё летом 1854 г., когда вражеский флот уже появился в Балтике, государь Николай созвал в Кронштадте, на корабле «Петр I», в адмиральской каюте большой военный совет с участием всех наличных адмиралов. После доклада царю о неутешительном состоянии Свеаборгских и Гельсингфорсских укреплений и после категорического совета адмиралов не выходить в море, царь в гневе воскликнул:

Русские хорошо подготовились к новой кампании на Балтийском фронте. Всю осень 1854 г., зиму и весну 1855 г. шли серьёзные работы в Кронштадте и в Свеаборге с целью повышения их обороноспособности. Результат был заметным. Береговую оборону Кронштадта значительно усилили. Корабельный флот (ещё одна линия обороны столицы) также был усилен, как и минная защита.

Командование Балтийским флотом придавало большое значение обороне Свеаборгской крепости, прикрывавшей подходы к Гельсингфорсу (ныне — Хельсинки). В этом районе было выставлено несколько минных заграждений, на которых находилось 994 морские мины. Их прикрывали установленные на островах береговые батареи и корабли флота.

Российская империя. Вид крепости Свеаборга и Гельсинфорс (Хельсинки). Рисунок 1855 года.

Кампания 1855 года

Верховное союзное командование и общество в Англии и Франции ожидало больших успехов от второй экспедиции в Балтийское море. Французский император Наполеон III требовал решительных успехов. Командующему англо-французскими силами Дандасу выделили крупные силы – более 20 больших кораблей и 7 канонерок. К нему присоединилась французская эскадра адмирала Пюно (первоначально 4 вымпела). Затем к флоту присоединялись новые корабли.

В общем у союзников было около 70 вымпелов, не считая мелких судов. Сила огромная. Однако верховное командование союзников снова не поставило решительной задачи. Британцы даже в мыслях не желали воевать на Балтике на суше. А Наполеон III решительно отказался выделить экспедиционный корпус на Балтику, все отборные французские части воевали под Севастополем ("Грустно и тяжело оставить врагам нашим Севастополь!").

Сунулись к Кронштадту, но тут выяснилось, что русские не сидели без дела и теперь крепость неприступна. Адмирал Пэно прямо сообщил в Париж, что теперь русские имеют многочисленные канонерки, которых не было в 1854 г., и союзному флоту нужно думать о собственной своей безопасности в Финском заливе. В итоге всё ограничилось небольшими бомбардировками и перестрелками, причём русская артиллерия активно противостояла противнику.

Неприятелю также пришлось считаться с русскими минными заграждениями. Так, адмирал Пэно доносил французскому морскому министерству о том, что некоторые его корабли пострадали, наткнувшись на русские мины у Кронштадта. Подводные мины, созданные Борисом Семеновичем Якоби совместно с его учениками-механиками, сыграли большую роль в обороне русских крепостей на Балтике.

Стало очевидно, что прорыв к Кронштадту уже невозможен. Потерпев неудачу под Кронштадтом, неприятельский флот в конце июня 1855 года отошел на запад и стал готовиться к нападению на Свеаборг. Замысел союзного командования заключался в том, чтобы, используя дальнобойную артиллерию, подавить огонь русских кораблей и береговых батарей, а затем высадить морской десант и захватить крепость.

Готовясь к отражению нападения на Свеаборг, русское командование усилило минные заграждения, дополнительно установило на островах несколько береговых батарей. В наиболее глубоководных проливах, ведущих на рейд, были поставлены линейные корабли «Россия» (120 орудий), «Иезекииль» (70 орудий), фрегат «Цесаревич» и бригада гребных канонерских лодок. В других проливах были затоплены корпуса старых судов.

Защитники крепости и города Гельсингфорса имели 502 полевых и 300 корабельных орудий.

Разведывательный корабль «Мерлин» избегает гибели от взрыва двух русских мин около крепости Свеаборг в начале августа 1855 года. Британский художник Джон Кармайкл

Сражение

Силы противника, которые атаковали Свеаборг, имели в составе 10 линейных кораблей, 7 парусных фрегатов, 7 паровых фрегатов, 16 бомбардирских кораблей, 25 канонерок и несколько малых и вспомогательных судов. Союзная эскадра обладала мощной артиллерией (более 1000 орудий).

«Наша первая забота вечером 6 августа заключалась в том, чтобы принять меры предосторожности против взрывных машин, которые были недавно введены неприятелем», — писал в своем докладе лордам адмиралтейства о нападении на Свеаборг адмирал Дондас. Англичане направили ночью лодки с командой для вылавливания русских мин. Но выловили лишь немногие, так как опасались приближаться к берегу.

Утром 28 июля (9 августа) корабли противника находились в намеченной диспозиции: ближе к внешней линии Свеаборгских укреплений держались на ходу бомбардирские суда и канонерские лодки, за ними вне досягаемости от береговой артиллерии стояли на якоре линкоры и фрегаты.

Бой начался в 7 ч. 30 мин. Огонь по крепости, береговым батареям и кораблям открыли канонерки и бомбардирские суда, вооруженные мощными дальнобойными орудиями. Обстрел продолжался двое суток. Противник выпустил более 20 тысяч снарядов различных калибров, но из-за большой дальности стрельба была малоэффективна. Укрепления выдержали, только британцы стали громить и жечь город.

Неоднократные попытки высадить десант были сорваны огнем батарей крепости и ружейным огнем. Гарнизон был вооружен нарезными штуцерами. В английской эскадре под ответным огнем были выведены из строя несколько канонерок.

Все защитники Свеаборга действовали храбро и умело. Так, отметился храбрый экипаж корабля «Россия» под командованием капитана 1-го ранга В. К. Поклонского. Линкор выполнял важную задачу: продольно обстреливать Густав-Свердский пролив, не подпуская с этой стороны к крепости вражеские суда. Корабль по необходимости должен был стоять так, что мог действовать лишь половиной своей артиллерии, а сам стал целью для неприятельской артиллерии.

Семнадцать часов он находился под непрерывным огнем, защищая главный вход на рейд в проливе Густавсверд. Корабль получил более 40 попаданий, три подводные пробоины, но в пролив противника не допустил. Когда неприятельский снаряд с горящим запалом попал на батарейную палубу, матрос Иван Антонов, рискуя жизнью, бросился к нему и выбросил за борт. На корабле возникали пожары, но матросы тушили их, не прекращая стрельбы. Ночью сильно поврежденный корабль вывели из боя.

Самоотверженно действовал в критических ситуациях и личный состав крепости. Около 10 часов утра на острове Густавсверд под обстрелом загорелась деревянная труба вентиляции погреба, где хранились боеприпасы. Генерал-лейтенант Сорокин вызвал охотников (так тогда называли добровольцев). Все офицеры, находившиеся в это время у Цистернской батареи, первые подали пример готовности, а за ними последовали нижние чины. Несмотря на огонь неприятеля, пожар был быстро потушен. Первым вскочившим на крышу для тушения огня был фейерверкер артиллерийского гарнизона Михеев. Воды поблизости не оказалось, тогда солдат набросил на трубу свою шинель. Взрыв погреба, а вместе с ним и укрепления, удалось предотвратить.

На другой день, 10 августа, бой возобновился. Русская артиллерия, «с сожалением» доносит об этом Дондас в Лондон. Пострадали и другие бомбардирские корабли, до ночи взорвались ещё два корабля. Корабль «Мерлен» нарвался на подводный камень при отходе от крепости, были повреждения и на других кораблях.

Не добившись успеха, неприятель 30 июля (11 августа) прекратил атаки. Склады и деревянные постройки были сожжены, но укрепления и батареи получили лишь незначительные повреждения. Людские потери защитников крепости составили около 70 человек убитыми и до 250 ранеными.

Англо-французский флот простоял у Свеаборга еще двое суток и ушел в море.

Бомбардировка Свеаборга. Иллюстрация из книги 1873 года «Британские сражения на суше и на море»

Значение

Союзный флот не смог разрушить русскую крепость. Разрушения были минимальными. Русские потери – около 200 человек. Для такой мощной бомбардировки (около 21 тыс. снарядов, возможно, и больше) это было немного.

Британские корабли держались далеко от берега, чтобы избежать повреждений от огня береговой артиллерии. А канонерки постоянно маневрировали. Кроме того, есть данные, что после более чем 45-часовой стрельбы английские и французские мортиры и бомбарды просто вышли из строя.

После нескольких недель крейсировки, ограничившись отдельными обстрелами тех или иных пунктов на побережье, союзный флот покинул Балтийское море.

Европейская пресса так резюмировала итоги бесславного похода союзного флота на Балтику:

Защитники Свеаборга под командованием генерал-лейтенанта А. Ф. Сорокина умело использовали минные заграждения. В ходе обороны крепости впервые в истории военно-морского искусства русские парусные корабли и береговая артиллерия вели бой на заранее подготовленной минно-артиллерийской позиции, что позволило успешно отразить атаку во много раз превосходившего по силе англо-французского парового флота.

В дальнейшем союзники отказались от активных боевых действий на Балтике, ограничившись крейсерством отдельных кораблей и небольших отрядов в Финском и Ботническом заливах. В конце ноября 1855 года англо-французский флот покинул Балтийское море.

Дипломатическая кампания оказалась для них столь же малоэффективной, так как Швеция отказалась объявить России войну. Шведам хватило ума не становиться «пушечным мясом» Англии и Франции.

В целом, Балтийская кампания 1854 – 1855 гг. была союзниками провалена. Основную задачу решить не удалось – уничтожить русский Балтийский флот и занять Кронштадт, угрожая русской столице Петербургу, принуждая Россию к «похабному миру».

Британцы уже думали о третьей кампании на Балтике в 1856 г. Однако французский император, после взятия Севастополя, уже не хотел воевать. Он думал о мире.

Но союзники смогли отвлечь огромные силы русской армии на Балтийский фронт. В ожидании высадки вражеского десанта либо выступления Швеции, русское командование сосредоточило на этом направлении более 300 тыс. человек и более 400 орудий. В сущности, хотя сухопутного фронта не было, но России приходилось держать большие силы (больше, чем было в Крыму и Севастополе) на Балтике, которые просто стояли в крепостях, на берегу и ждали.

«Герцог Веллингтон». Флагман британского флота на Балтике, которым Дандас командовал во время Крымской войны.

Информация