Поповки — притча во языцех...

После Крымской войны во всём мире стала ясна необходимость строительства броненосных флотов — все деревянные линейные корабли разом обесценились, даже если были построены всего год назад. Россия исключением не являлась и также стала развивать броненосный флот, заложив в 1861 году первую бронированную канонерку «Опыт», следом были построены броненосные батареи (практически броненосцы) и так далее, и так далее. Только всё это — на Балтике! А ведь у России было ещё одно море — Чёрное...

Винтовой корвет Черноморского флота «Сокол» — то немногое, что можно было строить по Парижскому договору...

Конечно, на нём, согласно Парижского мирного договора, военного флота не могла держать ни одна страна (точнее, разрешалось иметь 6 кораблей водоизмещением 800 тонн и 4 судна водоизмещением 200 тонн), но... У турок был флот на Мраморном море, который легко мог перейти в Чёрное, а у России в этом плане всё обстояло печальнее: флот из Балтики перекинуть не давали находящиеся под турецким контролем Босфор с Дарданеллами. Возник вопрос: как защитить Одессу — крупнейший русский порт на черноморском побережье — от враждебных действий турок в случае войны?

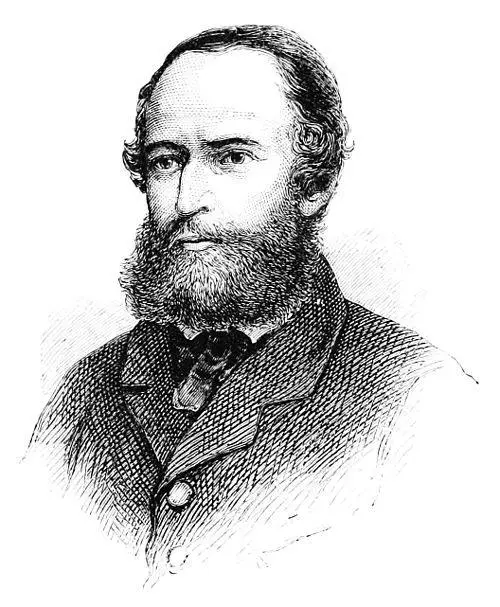

«Беспокойный адмирал» Андрей Александрович Попов

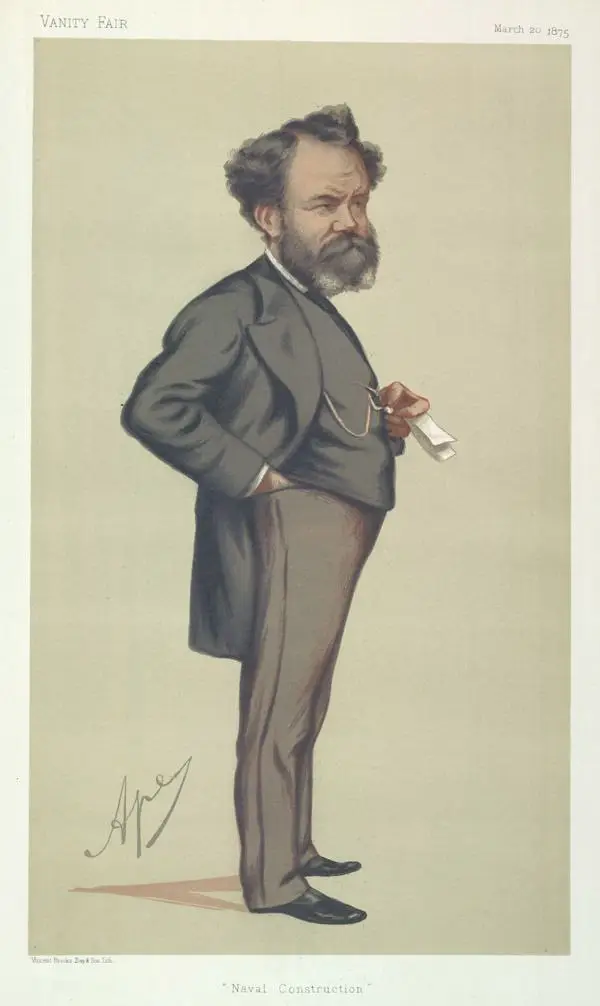

Особенно сильно волновали в этом плане даже не формальные «парижские ограничения», а пустая, после разорительной войны, казна. Цена броненосных кораблей была высокой и становилась всё выше с ростом водоизмещения. Между тем, строить корабли малого водоизмещения смысла не было: для пробития брони требовались орудия больших калибров, а маленькому кораблю их было просто не поднять. В общем, русским кораблестроителям предстояло решить нетривиальную задачу — построить корабли небольшого водоизмещения с сильной артиллерией. Решение предложил член МТК вице-адмирал Андрей Попов, правда, смотрелись предложенные им проекты кораблей максимально странно!

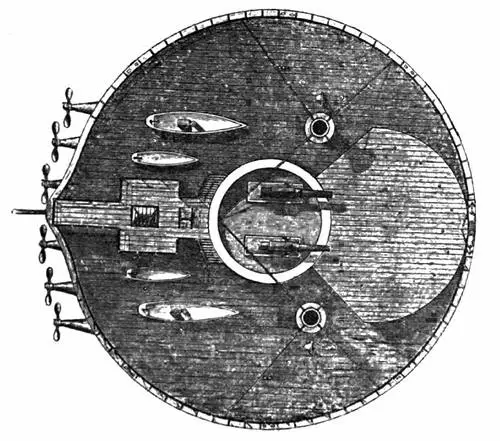

Дело в том, что он предложил построить круглые корабли. Почему круглые? Сам Попов объяснял выбор этой формы следующим образом:

Джон Элдер — английский кораблестроитель

Сразу стоит отметить, что проект «круглого корабля» (в античном смысле этого словосочетания: корабль с малым отношением длины к ширине) примерно в то же время (1868 год) предложил шотландец Джон Элдер, опубликовавший статью, в которой указывал, что увеличение ширины корабля уменьшит площадь, которую следует защищать, и позволит установить и броню потолще, и орудия помощнее. Насколько проект Элдера повлиял на Попова — вопрос дискуссионный. Дело в том, что Андрей Александрович спроектировал корабль, сильно отличающийся от предложенного шотландцем. Во-первых, корабль (точнее — проект, не воплощённый в жизнь) Элдера был широким, но не был круглым, а во-вторых, он имел выпуклое днище, которое Попов сделал плоским.

В общем, оригинальность проекта генерал-адмирала Великого князя Константина Николаевича не смутила, и в 1869 году зелёный свет круглым кораблям был дан. Дело оставалось за малым — отобрать из представленных «беспокойным адмиралом» проектов оптимальный, определиться с количеством кораблей и построить их! Начать — и кончить...

Сразу стоит отметить, что никто, в том числе и сам Попов, не питал иллюзий по поводу ходовых качеств круглого корабля. Но он и не должен был стать быстрым ходоком: круглые броненосцы планировались исключительно для обороны и были, по сути дела, плавучими батареями, и устойчивость орудийной платформы, обеспечивающая меткую стрельбу, значила для них гораздо больше, чем скорость (собственно говоря, именно поэтому корабли заказывали совместно морское и военное министерства). А ничего более устойчивого и мореходного, чем круглый корабль, как верно подметил Андрей Александрович, придумать невозможно. К тому же и забронировать круглый корабль можно куда сильнее, чем его мореходного собрата равного водоизмещения — его не перевернуть! Плюс небольшая осадка: кораблям предстояло решать задачи обороны мелководного Днепро-Бугского лимана.

В качестве артиллерии для будущих броненосцев диаметром 46 метров и полным водоизмещением 6054 тонны, Попов предложил либо нарезные 11-дюймовые орудия, либо 20-дюймовые (508-мм!) гладкоствольные пушки. Константин Николаевич предпочитал гладкоствольные, в количестве 4 штук, но МТК заменил их на пять нарезных Крупповских 11-дюймовок. Толщина брони должна была составить 550 мм.

Адмирал Николай Карлович Краббе

Строить столь необычные корабли без предварительных испытаний было опрометчиво, поэтому управляющий Морским министерством адмирал Николай Краббе приказал построить на Кронштадтском пароходном заводе круглую шлюпку диаметром 3,35 метра с двумя паровыми машинами с рабочих катеров. Испытали шлюпку на канале, прорубленном во льду: она двигалась достаточно быстро, демонстрируя при этом «необычайно быструю поворотливость», чем подтвердила право круглых судов на существование. 27 апреля 1870 года об успешных испытаниях было доложено императору Александру Николаевичу, который повелел круглые суда официально именовать «поповками».

Сложнее было определиться с количеством кораблей. Хотелось много и сразу, но строить на Чёрном море на тот момент было негде: Николаевские верфи не имели опыта строительства металлических кораблей. Поэтому первоначально предполагалось в Санкт-Петербурге и Кронштадте построить 10 поповок и в разобранном виде отправить их на Чёрное море, где собрать на Николаевских верфях. Но... Бухгалтерия! Осетра пришлось существенно урезать: сами корабли строить 24 метров в диаметре и водоизмещением в 1200 тонн, а число уменьшить до четырёх: два в Питере с последующей сборкой на Чёрном море, а два — сразу в Николаеве. Впрочем, и на это число денег не хватило, поэтому решили заложить пару кораблей — один на Балтике, другой — на Чёрном море, зато несколько большего размера — 30 метров в диаметре и 3550 тонн водоизмещения.

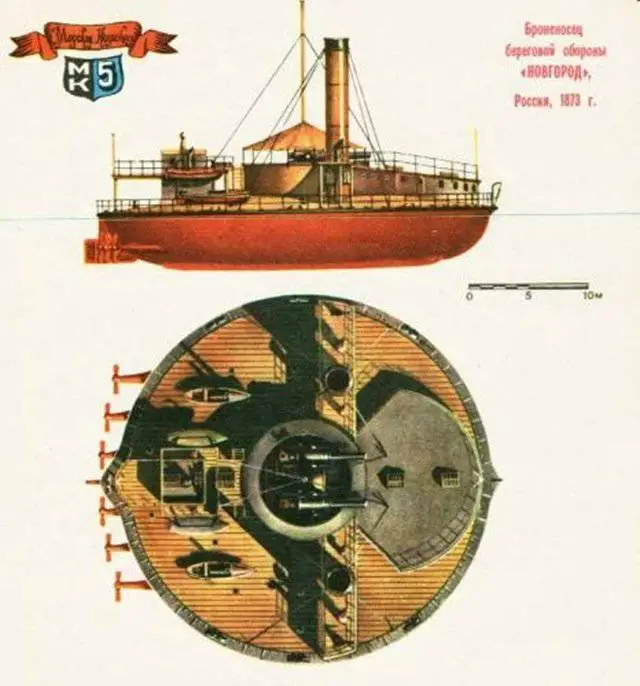

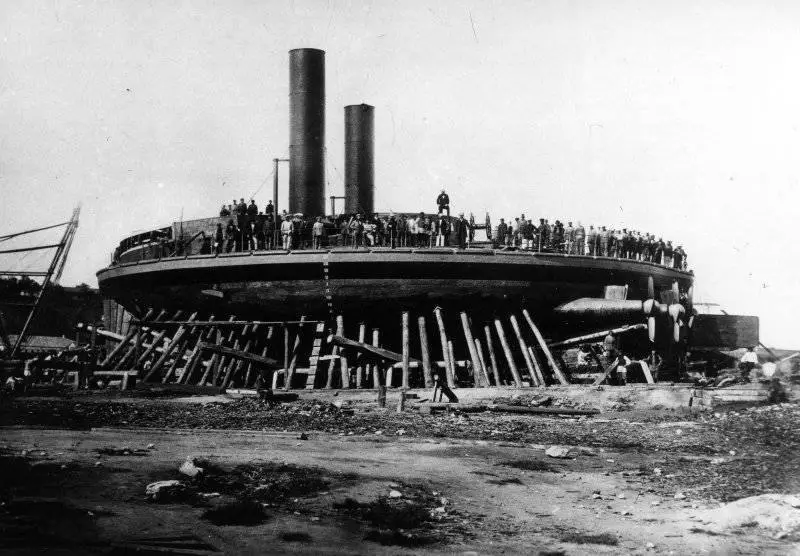

Броненосец береговой обороны «Новгород»

Первым начало строительство Питерское Новое Адмиралтейство. Металл для корабля поставили питерские заводы Русского общества механических и горных заводов и Балтийский литейный и судостроительный, и волжские — Камский и Сормовский, большую же часть поставил финский Райволовский завод. Броню катал Ижорский завод, котлы и машины изготовил завод Берда. 1 апреля 1872 года была начата сборка корпуса, 17 декабря прошла церемония закладки, на которой броненосец получил имя «Новгород». Работами по постройке корабля было поручено руководить подпоручику корпуса корабельных инженеров Николаю Глазырину. Работали быстро, днём и ночью, в две смены, без выходных. В результате к Новому Году корпус разобрали и начали отправку в Николаев.

«Киев», он же «Вице-адмирал Попов»

В Николаеве, на северном берегу Ингула, были установлены стапели для сборки кораблей. Рядом, прямо на земле, были установлены станки будущей «броненосной» мастерской (не только в СССР срочности ради заводы ставили прямо в поле). С 21 по 31 января 1872 года первые листы корпуса второго корабля установили на стапеле. Корабль получил имя «Киев» (в 1894 году броненосец переименовали в «Вице-адмирал Попов»), строил его подпоручик фон Хемниц. Причём с финансами в Империи на этот момент всё было не очень хорошо, поэтому о строительстве ещё пары поповок предпочли забыть.

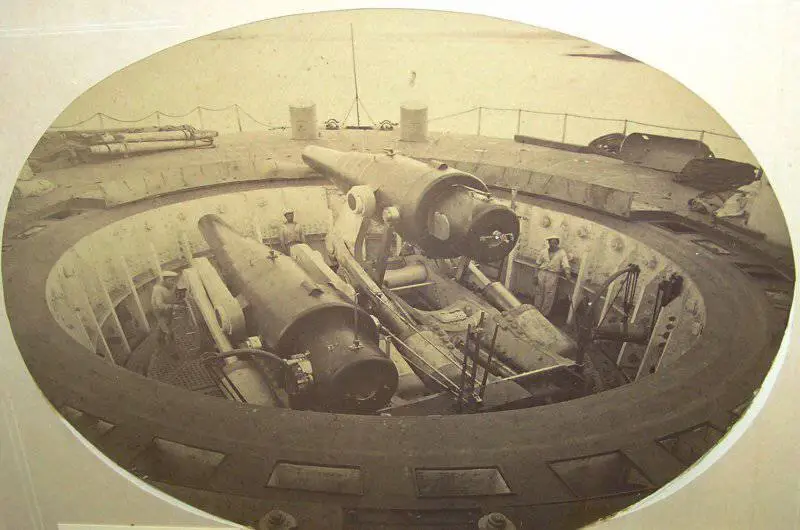

Главный калибр «Киева»

Если по проекту «Киев» и «Новгород» должны были стать одинаковыми кораблями, то уже в ходе постройки они стали сильно отличаться: беспокойный адмирал регулярно вносил изменения в проект уже строящихся броненосцев. Так, по его просьбе на «Киев» были установлены более лёгкие и компактные вертикальные паровые машины, а потом выяснилось, что за счёт сэкономленного веса можно увеличить толщину брони и калибр орудий. В результате на «Новгороде» стояли 11-дюймовые орудия и броня толщиной 7-9 дюймов (2,75 дюйма — палуба), а на «Киеве» — 12-дюймовые орудия и броня — до 15 дюймов. Кроме того, на кораблях имелся телескопический шест для шестовой мины, но как тихоходная поповка смогла бы применить это оружие, лично для меня остаётся загадкой. Во время русско-турецкой войны вооружение дополнили парой 3,4-дюймовых (86-мм) противоминных орудий на кормовой надстройке. В 1892 году были добавлены две 1,5-дюймовые (37-мм) револьверные пушки Гочкиса.

Палуба поповки

Самым слабым местом «поповок» была артиллерия. Их главный калибр был представлен дульнозарядными нарезными орудиями, мощными, но со скорострельностью 1 выстрел в 14 минут. Станки орудий были недоработаны, поэтому в первое время при выстреле орудия поворачивались внутри барбета, что привело к появлению популярного мифа о том, что «поповки» при стрельбе вращались. Впоследствии данные недостатки были устранены, но миф остался.

Мифов о поповках в принципе было создано море. Эти корабли удостоились внимания даже поэта-классика Николая Некрасова, написавшего стихотворение «Поповка», в котором нагородил откровенной чуши:

Ты давно из дальних стран?

Кстати, что твоя «поповка»,

Поплыла ли в океан?

Плохо, дело не спорится,

Опыт толку не даёт,

Всё кружится, да кружится,

Всё кружится — не плывёт.

Это, брат, эмблема века,

Если толком разберёшь,

Нет в России человека,

С кем бы не было того ж.

Где-то как-то всем не ловко,

Как-то что-то есть грешок...

Мы кружимся как «поповка»,

А вперёд ни на вершок.

Дурацкое стихотворение! С какой стати броненосцу береговой обороны «плыть в океан»? Да и Россия в эпоху Александра II на месте не стояла, несмотря на все метания и непоследовательность, впрочем, чего возьмёшь с сухопутного либерала? Тем не менее корабли Андрея Александровича, как минимум, привлекли внимание!

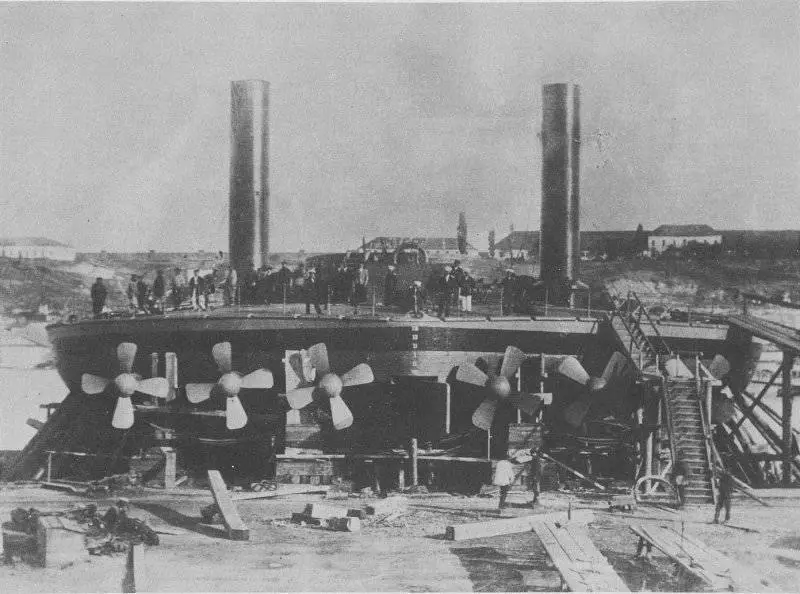

Шесть винтов «Новгорода»

Впрочем, форма корабля была не единственной любопытной деталью в его конструкции. Поповки имели руль, но управляться при помощи одного руля было сложно, и для этой цели приспособили целых шесть гребных винтов, которые можно было включать в режиме вращения в разные стороны! Собственно говоря, именно при помощи винтов они, по большей части, и управлялись, что ещё сильнее снижало и без того невысокую скорость — больше 6 узлов они давали редко (на испытаниях — 7 узлов). Несмотря на то, что энерговооружённость кораблей зашкаливала! Круглый корпус дал возможность установить на корабли небольшого водоизмещения 6 горизонтальных паровых машин Вульфа (на «Киев» — вертикальные машины) и восемь огнетрубных цилиндрических котлов. Поскольку машинные отделения на поповках были тесными, в каждом из них (а всего на кораблях было по два машинных отделения) установили по две вентиляторные машины, чтобы работа кочегаров была относительно комфортной.

Кораблестроитель Эдвард Рид, карикатура

Кстати говоря, знаменитый британский кораблестроитель Эдвард Рид совершил на «Новгороде» вояж вдоль крымского побережья. После путешествия он достаточно высоко оценил маневренность корабля:

Джон Фредерик Томас Джейн — автор известного справочника и забытых фантастических романов

Тем не менее в газетах поповки были ославлены как неуправляемые корабли, но эти рассказы стоит оставить на совести их авторов. Например, автора знаменитого справочника Джона Фредерика Томаса Джейна, который на этих кораблях (в отличие от Рида) ни разу не был, что не помешало ему в красках расписать историю о потере управления поповками во время спуска вниз по Днепру. Впрочем, этот автор ещё и фантастические романы писал, так что ему простительно!

С. О. Макаров, ещё без знаменитой бороды...

В принципе, не только металл, но и большая часть механизмов на этих кораблях стояла отечественного производства, только паровой брашпиль и пожарную помпу закупила в Англии. Кстати говоря, помпа была подсоединена к водоотливной системе, которую спроектировал никому пока что не известный лейтенант С. О. Макаров. Система была спроектирована грамотно: магистральный трубопровод проходил под вторым дном и соединялся со всеми отсеками отдельными шлангами.

"Новгород" на стапеле

Проектные показатели при строительстве выдержать не удалось, поэтому «Новгород» вышел на полтора метра больше в диаметре. Чугунные винты также были заменены на бронзовые, что существенно увеличило цену кораблей (которые строили с оглядкой на финансы), а учитывая медную обшивку днища (сталь на днище покрыли сверху деревом, а его обшили медью)... На дне корабля для улучшения ходовых качеств предусматривались наружные продольные кили. По началу их было 7, но в ходе строительства это число увеличили до двенадцати.

В том, что корабли будут способны ходить по морю, моряки старой закалки поначалу сомневались. К «Новгороду» генерал-адъютант Николай Аркас приставил шхуну. Ну так, на всякий случай... Тем не менее поповки показали неплохую мореходность: через их палубы регулярно перекатывались волны, но качки на круглых кораблях практически не было, что было важно при стрельбе. А артиллерия на поповках стояла сильная: 11-дюймовки «Новгорода» могли пробивать 11-дюймовую броню с дистанции 4 кабельтовых, что делали корабли весьма опасными для турецких броненосцев: попасть в низкую поповку было сложно, а подойдя поближе, противник напарывался на огонь пары крупнокалиберных орудий.

Модель «Новгорода»

Собственно говоря, именно это часто считают причиной того, что турки во время войны 1877-78 годов не пришли бомбардировать Одессу. Союзникам в Крымскую войну и «Гебену» в Первую Мировую ничто не помешало обстрелять город, но потомки воинственных османов связываться с парой странных, но сильных кораблей не решились. Собственно говоря, не сделав ни одного выстрела, «Поповки» полностью окупили свою постройку, сработав чётко по английской формуле: Fleet in being...

Круглые корабли устарели уже в стадии проектирования. В 1871 году Франция потерпела сокрушительное поражение во франко-прусской войне, после чего потомкам Астерикса с Обеликсом резко стало не до контроля выполнения статей Парижского мирного договора 1856 года. Поповки достроили по ряду причин, одна из которых — низкая цена, но в дальнейшем Россия имела возможность беспрепятственно строить на Чёрном море нормальные корабли.

«Новгород» в Севастополе», худ. Н. П. Красовский.

Сами же поповки продолжали служить. Они совершили визит в румынский порт Сулина на Дунае, регулярно выходили в море, совершая переходы из Одессы в Севастополь и вдоль крымского побережья. Дальних походов за ними, само собой, не замечено, так ведь их не для того и строили! Корабли регулярно модернизировали, так что через несколько лет они избавились от большей части недостатков (кроме низкой скорости). До 1893 года они оставались в списках кораблей I ранга, но после вступления в строй броненосцев «Екатерина II», «Чесма» и «Синоп» нужда в поповках отпала. Первый раз их собрались списать в 1893 году, но Адмиралтейство не давало на это «добро» до 1903 года, когда старые корабли были выведены из состава флота. В 1911–12 годах поповки продали частным лицам и пустили на слом.

Возникает соблазн рассматривать круглые корабли вице-адмирала Андрея Попова в качестве технического курьёза, но... На момент постройки они имели достаточно высокую боевую ценность в качестве плавучих батарей. А то, что вскоре устарели... Что же, такова была судьба многих кораблей второй половины XIX века: прогресс в те годы летел вперёд на всех парах, придавая романтический флёр «веку пара и электричества». Обидно только, что ни один из современных авторов, пишущих в жанре «стимпанк», не описал эти корабли в своих романах. Они имеют прекрасный шанс стать лицом этого жанра! Уж больно необычно выглядят...

Информация