Военное детство

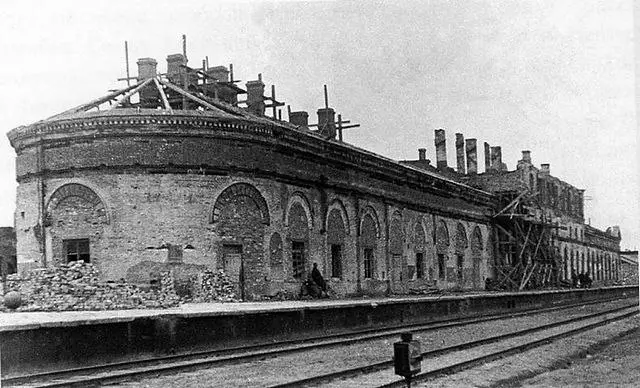

Вокзал станции Великие Луки в 1941 г.

Памяти моей матери посвящается

Действующие лица: Сундаков Арон Абрамович — мой дедушка, работал на железной дороге, руководил погрузочно-разгрузочными работами на станции. Сундакова (в девичестве Авербух) Малка Менделевна — моя бабушка, домохозяйка. Сундакова Анна Ароновна — старшая сестра, 17 лет в июне 1941 г. Сундаков Матвей Аронович — старший брат, 14 лет в июне 1941 г. Сундакова Циля Ароновна — моя мама, 10 лет в июне 1941 г.

Люди войны. Война пришла в Великие Луки через неделю после начала войны, станция и город подверглись бомбардировке. Дедушка был мобилизован в службу ВОСО МПС. Великие Луки находились на второстепенном направлении. Группа армий «Север» вермахта наступала на Псков и Ленинград северо-западнее, через Прибалтику. Группа армий «Центр» — южнее, на Витебск и Смоленск. В промежутки между ними двигались части вермахта, обеспечивая фланги. К началу июля немцы захватили станцию Новосокольники в 30 км от Великих Лук. Немецкие войска вошли в г. Невель, в котором жили дедушкины родители. Нацисты сразу же арестовали всех евреев, вывели за город и расстреляли. Об этом сообщили беженцы, которым удалось добраться до Великих Лук окольными путями.

В эти дни началась эвакуация предприятий из города, и дедушка почти круглосуточно пропадал на станции, обеспечивая погрузку и отправку поездов с оборудованием и людьми. Учитывая сложную обстановку, дедушка решил не дожидаться отправки работников станции, а отправить семью в сторону г. Торопца и далее г. Осташкова. Для этого наняли телегу с лошадью, погрузили самое необходимое и пешком отправились в сторону Торопца. Перед этим самые ценные вещи (фарфоровый сервиз, серебряную посуду и т. п.) завернули в мешковину и закопали в саду. Фарфор пострадал от близких взрывов. (Миной разнесло вдрызг веранду дома.) А вот серебро сохранилось – три серебряные рюмки из этого сервиза стоят у меня в шкафу на кухне. А из серебряной ложки мама моей жене подарила изготовленную из неё цепочку с медальоном.

В дорогу отправились бабушкин отец, Мендель Авербух, бабушка и трое детей. Дорога была тяжелой, стояла жаркая погода. В сторону фронта шли воинские части. Машины везли боеприпасы. Периодически совершали налёт немецкие самолёты, обстреливая из пулемётов воинские колонны и беженцев. При появлении самолётов все бросались в лес. В результате такого обстрела на фанерной крышке швейной машинки «Зингер», которую бабушка взяла с собой, появилась щербина, выколотая пулей. К счастью, никто не пострадал.

Разрушенное депо ст. Бологое

Через несколько дней добрались до г. Торопца. Однако эшелоны с эвакуированными два дня проходили, не останавливаясь. В это время в городе Великие Луки уже шли бои с прорвавшимися немцами. Но рабочие истребительные батальоны и подошедшие воинские части выбили немцев из города, и фронт почти на месяц застыл юго-западнее города. Дедушка, через знакомого начальника станции Торопец, сообщил, что в сторону Бологое пойдет состав с беженцами, который остановится в Торопце, и попросил помочь погрузить семью в этот поезд. С трудом удалось погрузиться в вагон. Несколько дней ехали через всю Калининскую область на северо-восток. Эшелон прибыл в Вологодскую область. Беженцев разместили в деревнях вокруг станции, но мама не запомнила её название. Бабушка написала дедушке (на номер в/ч ВОСО), где находятся.

Разрушенный вокзал ст. Бологое

В это время дедушка умудрился попасть под суд. Эвакуировался с последним эшелоном из Великих Лук с командой. Эшелон попал под воздушный налет. Несколько последних вагонов загорелись. Отцепляя их от состава, дедушка потерял пистолет. Но, учитывая ситуацию, отделался легко. Понизили в звании. Команда деда дислоцировалась на станции Бологое. И бабушка с семейством переехала ближе к дедушке. Разместились на станции Медведево, которая является пригородом города Бологое. Команда дедушки сопровождала воинские эшелоны, обеспечивая передачу грузов воинским частям.

Мама и старший брат пошли в школу. Каждое утро пригородным поездом ехали в Бологое и вечером возвращались в Медведево. Старшая сестра Анна устроилась машинисткой в штаб железнодорожного батальона, обеспечивающего прикрытие станции Бологое. Бабушка, благодаря тому что взяла с собой швейную машинку, за продукты обшивала жителей станции Медведево и соседних деревень. Сестра Анна тоже помогала продуктами из своего пайка. Дедушка тоже помогал по возможности, но он был постоянно в разъездах.

Город Великие Луки под бомбежкой

Бологое ежедневно (вернее, еженощно) подвергалась воздушным налетам. И хотя станцию прикрывали несколько зенитных батарей, прожекторных подразделений, избежать разрушений не удавалось. Пробегая в школу, мама видела разбитые вагоны, разрушенные здания и погибших военных и гражданских, тела которых не успели убрать. К зиме противовоздушную оборону станции усилили. Не сумев прорваться через заградительный огонь, немецкие самолеты сбрасывали бомбы на соседние населенные пункты, на железнодорожные пути и инженерные сооружения на перегонах. Доставалось и Медведево. Пока не было морозов, люди на ночь уходили в лес. С наступлением зимы и морозов интенсивность налетов резко упала. Как выяснилось после войны, немецкая авиационная техника оказалась не готова к таким суровым условиям. Обеспечить каждый самолётовылет требовалось неимоверными усилиями.

Беженцы

После контрнаступления под Москвой интенсивность налётов ещё больше снизилась, так как линия фронта отодвинулась на запад, и вражеским самолётам приходилось преодолевать до цели большее расстояние. Кроме того, станцию стали прикрывать несколько эскадрилий истребителей ПВО. Ребятишки бегали смотреть на сбитые немецкие бомбардировщики, собирали стальные шарики от зенитных снарядов, гильзы авиационных пулемётов. Такие вот сувениры того времени. В школе организовывали концерты для раненых бойцов, помогали медсёстрам. Мама выступала в танцевальном ансамбле. Кстати, после войны она выступала в таком же институтском ансамбле.

Линия Бологое-Полоцк

Великие Луки освободили в феврале 1943 г., одновременно со Сталинградом. Бои за город продолжались почти год. Но возвращаться жителям разрешили лишь летом 1944 г., когда город очистили от снарядов и мин. Убрали трупы погибших. Дедушкина команда уже работала в Белоруссии. В том же направлении передислоцировался железнодорожный батальон, где служила сестра Анна.

Вернувшись в город, бабушка обнаружила, что дом пережил оккупацию. Были выбиты стёкла, пострадало покрытие кровли, взрывом мины была разрушена веранда. Оставшиеся в городе горожане вырубили на дрова сад. Понадобились некоторые усилия, чтобы вернуться в свой дом, так как в нём уже жил какой-то чиновник городской администрации и женщина-партизанка, лишившаяся ноги в боях с захватчиками. Чиновнику пришлось потесниться. Мебели не было, но в городе уже работали немецкие военнопленные, восстанавливающие город.

Из досок сколотили топчаны, столы и скамейки. Отремонтировали русскую печь, на которой готовили еду. Город был сильно разрушен. Мама рассказывала, что от нашего дома, с чердака, была видна старая крепость за Ловатью, в 4-х кварталах. Рядом с нашим домом уже восстанавливалась школа, в которой училась мама и в которой 8 классов закончил и я. К сентябрю проложили воздушные электрические линии. Однако ближайшая рабочая водоразборная колонка находилась в 2-х кварталах от дома (наверно, метров 700). Мама каждый день с коромыслом и двумя ведрами ходила за водой. Колонка рядом с домом появилась лишь через полтора года.

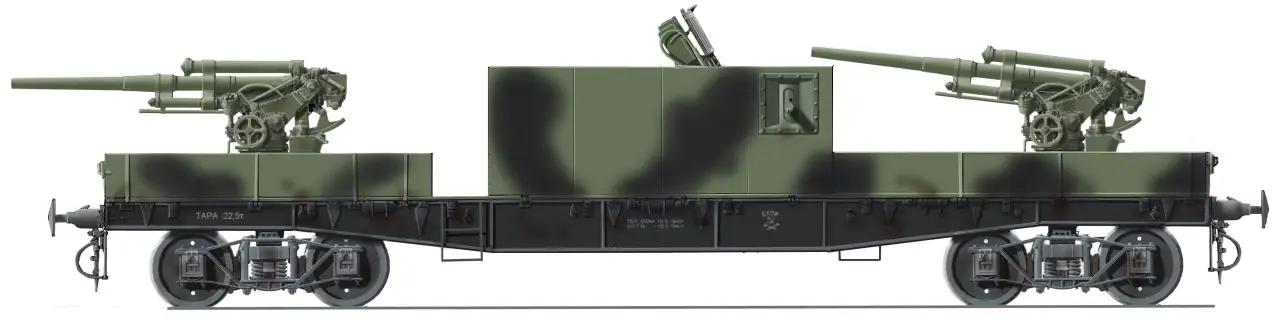

Зенитный вагон с 76,2мм ЗУ зенитного поезда

С наступлением зимы возникли проблемы с дровами. Выделенных городскими властями не хватало, поэтому Бабушкин отец каждый день ходил по стройкам, собирал обрезки и щепки. Кроме того, зимой в дом приходили немецкие военнопленные, строившие дома на нашей улице, просили погреться и попить кипятку. Приносили с собой обрезки досок.

Дедушка закончил войну в Польше на границе с Германией. Сестра Анна с железнодорожным батальоном принимала участие в операции по штурму Кенигсберга.

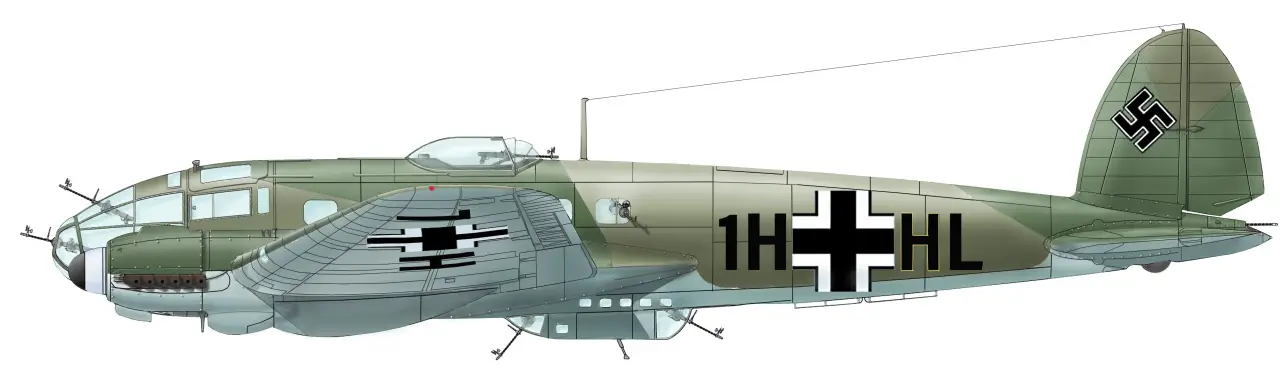

He-111-H6 — такие участвовали в налётах

Демобилизовавшись, дедушка в воронку от минометного взрыва собрал с участка всякое военное добро и засыпал её. На этом месте поставил две скамейки. Трава там не росла от слова «совсем». Вместо разбитой веранды сделал новое крыльцо. Посадил два куста сирени и поставил у стенки столик и скамейку из досок, а бабушка разбила клумбу. Привез из Новгорода саженцы яблонь, слив и вишен. Посадил в саду крыжовник, красную и черную смородину, малину. Разбил заново огород. Правда, сад стал в полтора раза меньше, чем до войны. Нашлись и закопанные ценности. Отремонтировали крышу и окна. Восстановили дощатую обшивку дома и покрасили заново. Но дом, переживший встряску войны, уже был не тот: при сильных морозах промерзали углы, в полу были щели, и не всегда их было можно заделать. В подвале по весне скапливалась вода, и летом я её таскал для полива огорода.

После окончания школы с отличными оценками мама поступила в Ленинградский химико-технологический институт. Который успешно окончила. Но это уже другая история.

Рисунки автора

Фотографии взяты из сети Интернет, и находятся в свободном доступе.

Информация